丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

1 “永不止息的生命之流”

作者:吴芳思

“丝绸之路”或者说“丝路”是最容易引起人们遐想的地名之一,它使人想起驮着华丽的织锦和精致透明、五颜六色的丝绸的驼队。詹姆斯·艾尔罗伊·弗莱克(James Elroy Flecker)在他的诗《通向撒马尔罕的金色旅程》中写道:

长长的商队走过平原,

步伐坚定,银铃奏鸣。

他们不再追求荣耀和收获,

不再从棕榈树环绕的水井中求得安慰。1

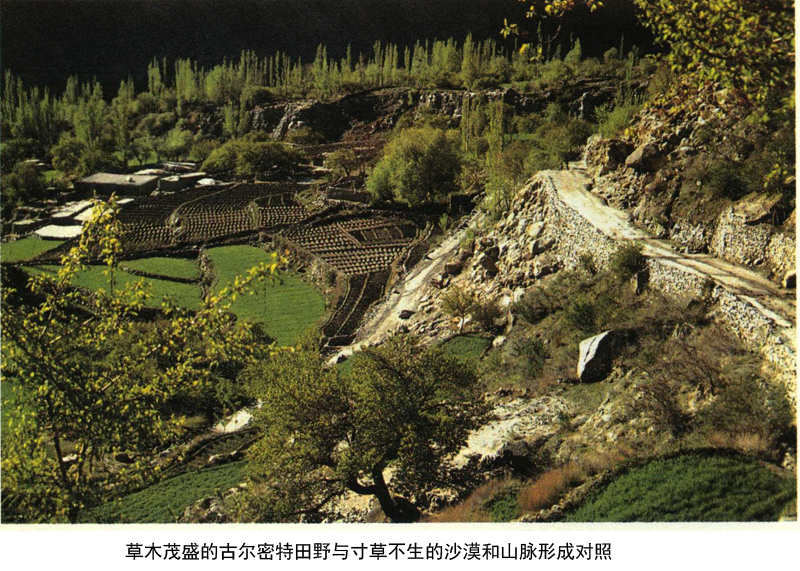

这首诗意境深远,富有动感,同时也表达了一种异国情调。弗莱克向东最远仅到达了黎巴嫩,或许不太了解在中亚绿洲上生长的是耐寒的落叶杨树,而不是亚热带的棕榈树。然而他的诗展现了永不停息的驼队沿着丝绸之路缓慢地穿越雪山环绕的沙漠、穿过绿洲城镇的画面。这些城镇呈现出繁华的闹市景象,市场上挤满了相貌奇特的居民和来自北亚各地的旅行者,他们买卖葡萄、葡萄干、哈密瓜、肥尾羊和健壮的小马。丝绸之路的传奇故事可以追溯到中世纪的旅行记载,如马可·波罗就讲述了他从巴格达到中国的旅行。

Seidenstrasse或者“丝绸之路”这个浪漫的名称是德国探险家和地理学家巴龙·费迪南·冯·李希霍芬(Baron Ferdinand Von Richthofen)在1877年命名的。至少从公元1世纪起,中国人就为从中国都城通向“西域”(大约远至阿姆河)的南北两条路线取了名。2虽然丝绸经由很多条路线穿越中亚运往欧洲、从中国运到罗马,虽然这些路线可以称为世界上最早的高速公路之一,但是“丝绸之路”这个名称多少有点容易使人误解,它使人联想起一种连续不断的旅行,而实际上货物是经由多条线路和多个商人之手,分很多阶段才到达最终目的地的,实际穿越丝绸之路全程的旅行者一直很少。早期的旅行者主要是各种宗教的传教士,但从19世纪起,探险家、地理学家和考古学家们加入了进来。

今天,很多人把“丝绸之路”当作一个广义词,使之不仅涵盖了遍布高山和沙漠的辽阔地域,还蕴含了悠久的文化历史。丝绸之路文明包括久被遗忘的王国如粟特人的王国和党项人的王国或西夏,其中心从尼萨和马里(Merv/Chorasmia)经布哈拉和撒马尔罕(曾经是粟特王国的都城)到环绕中亚塔克拉玛干沙漠和罗布沙漠(现在是中国的甘肃省和新疆维吾尔自治区)的古绿洲城市喀什噶尔、柏孜克里克、敦煌和和田。再往南,丝绸之路的商贸路线延伸到了阿富汗和中国西藏。甚至晚到20世纪30年代,穿越沙漠的这些路线仍清晰可辨。传教士盖群英(Mildred Cable)和冯贵石(Francesca French)这样描写了他们在丝绸之路上一次日出之时的启程:

冉冉升起的太阳把光线撒在西藏“阿尔卑斯山”呈扇形隆起的冰山山脊上,给冰雪覆盖的山坡披上了一层粉红色的面纱,但辽阔的山脉依然处在死灰一样颜色的控制之下,这是黑暗对正在到来的光明的最后的顽抗。晨星仍依稀可见,脚下的大地上是灰色的黎明,但阳光很快就胜利了……

山脚下延伸着古老的商路,它们既宽又有很深的压痕,这显然是经由无数商队的车辆那钉着钉子的锋利车轮碾压而形成的。车辙分分合合,就像江面上形成的涡流一样。在这条路上,无数行人走了几千年,形成了一条永不止息的生命之流,因为它是亚洲伟大的高速公路,它连接起了远东和遥远的欧洲大陆。3

尽管大多数中国丝绸产自更远的南方,但大部分地图都把中国西安作为丝绸之路的起点。西安古称长安,位于中国西北省份陕西省,在公元前206年到公元25年是汉朝(前206—220)的都城,这时的中国皇帝第一次显示出对西部边境之外的土地具有浓厚的兴趣;而同时,罗马对中国的丝绸也同样感兴趣。从公元618年到907年,中国唐朝再一次同中亚王国建立了大大超过以往的联系,通过“丝绸之路”还同印度建立了宗教联系。

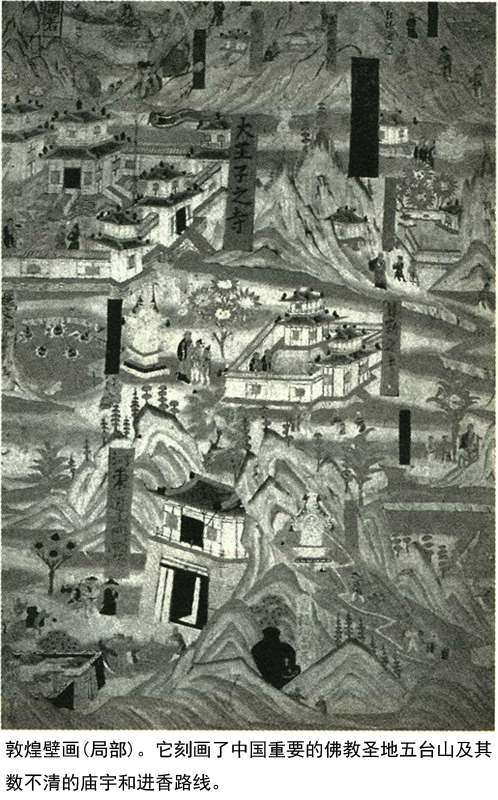

丝绸之路从西安向西通过兰州,然后经长城的最西端、河西走廊到达敦煌。敦煌这个富裕的绿洲城市从4世纪到10世纪成了中国伟大的宗教中心之一,在这段时期内,人们在罗布沙漠东缘和戈壁滩南缘的峭壁上开凿出了很多洞窟,然后由佛教僧侣在里面画满壁画、填满泥塑像。在公元5、6世纪,很多著名的僧侣如圣僧玄奘经过敦煌前往印度取经并将其译成中文。在草木不生、只有流动沙丘的沙漠中,在长长的悬崖峭壁之上,小小的幽黑的洞窟被开凿出来。一条小溪从悬崖脚下流过,在小溪岸边生长的一片高高的杨树林几乎将崖壁遮掩。在崖壁的中心、树林之上,是一座多层庙宇,它曲线型的黑瓦房檐耸立在沙漠之上。

在接近敦煌的地方,沙漠之路开始分支。北线主线沿着积雪皑皑的天山的南麓、塔克拉玛干沙漠的北缘经绿洲城市哈密、吐鲁番、库尔勒、库车和阿克苏到达喀什噶尔,这条长线没有南线那么直,也没有那么难走,在4世纪后期它得到了应有的声誉。南线通过绿洲城市若羌、且末、尼雅、克里雅、和田(Khotan/Hetian)和莎车,终点仍是喀什噶尔。佛教僧侣可能在莎车离开南线主线逾喀喇昆仑山南下列城和斯利那加进入印度。南线在2至4世纪是最重要的一条路线。

还有一条路线,在更北方,位于天山以北,从哈密到阿力麻里、八剌沙衮、塔什干、撒马尔罕和布哈拉。

商队和僧侣在前往沙漠西端的喀什噶尔时都避开中央沙漠地区。从喀什噶尔往西和往南有多条路线:佛教僧侣可以经过塔什库尔干,翻越兴都库什山,到达佛教王国犍陀罗和塔克西拉,而商人则可以经过帕米尔高原北部到达撒马尔罕和布哈拉,或者从帕米尔高原南部到达巴尔赫,然后到马里。以马里为起点,又有多条路线,即经巴格达到大马士革或安提阿或康斯坦丁堡(现为伊斯坦布尔)通向地中海,还可到达黑海沿岸的特拉布松市(Trebizond/Trabzon)。

两千年中,奢侈品经过这些路途艰难的道路向外运输。冈萨雷斯·德·克拉维约(Ruy Gonzalez de Clavijo)于1403至1405年在帖木儿帝国的都城撒马尔罕主持大使馆工作时曾写道:“最好的商品特别是丝绸、缎子、麝香、红宝石、钻石、珍珠和大黄都是从中国运到撒马尔罕的。据说中国人是世界上技艺最高超的工人……中国主要的城市大都(北京)距撒马尔罕有六个月的路程,其中两个月要经过空旷的草原。在我任大使期间,有800峰驮满货物的骆驼从大都来到撒马尔罕。”4(大黄作为一种有价值的药材——泻药,似乎不该跟珍珠和钻石混在一起从中国出口。5①)

在绿洲城市和地中海城市之间,丝绸之路跨越极其恶劣的地域,道路的艰难大大增添了丝路的传奇色彩。塔克拉玛干大沙漠、罗布泊和戈壁滩被大山环绕,北面是库鲁克塔格山和冰雪覆盖的天山,南面是阿尔金山和昆仑山,西面是帕米尔高原、兴都库什山和喀喇昆仑山,这些大山形成了丝绸之路巨大的天然屏障。

这片被山脉环绕的广阔地域,虽然从东缘到帕米尔高原约有两千英里的路程,然而本书写的是一个骆驼仍然是“中亚草原沙漠”的主要交通工具的时代,丝绸之路就在这些草原沙漠的边缘延伸,因此葛德石(George Babcock Cressey)认为“不应以其距离说明这个区域的大小,而应被描述为从东到西有六个月的路程,从北到南有约一个多月的路程”。6

南北丝路是沿绿洲居民区形成的路线。绿洲居民区处于周围山脉的附近,靠周围山脉融化的雪水获得水源。在19世纪晚期探险家们到来之前,很少有旅行者冒险进入这里的中央地区。由于被塔里木河和和田河部分分隔,这个地区被分成了几个部分:东部是戈壁滩,西部是塔克拉玛干沙漠,中央是古老的罗布泊。罗布泊曾经养育过一度繁荣的楼兰要塞的居民,斯文·赫定在1899至1902年和奥雷尔·斯坦因在1906至1908年间发现的雕刻精美的栏杆、柱子、门和家具等文物以及一些文书等,显示出这一地区在公元3世纪被逐渐废弃之前当地居民生活的相对富足与舒适。

湖的边缘因干旱变成了坚硬的盐块和泥滩。新的湖泊形成了,在几年内又干涸了,因为塔里木河改变了它低浅且被淤塞的河道。狂风把盐滩的表面雕凿成硬而浅的波浪形,使之跟戈壁滩和塔克拉玛干沙漠中高而流动的沙丘迥然不同。

中亚沙漠和绿洲的气候是极端型的,所有绿洲上的杨树叶在9月就由绿色变成金黄色了。叶落之前,预示着长达八个月的冬天开始了。9月开始霜冻。在10月前,几条溪流开始结冰,气温下降到零下40℃或更低,而在短暂而炎热的夏天气温可高达38℃。全年中“风吹得十分厉害,把沙尘卷入空中,常常形成持续几天的黄色沙尘暴”。7

这一地区的大部分区域年降雨量只有200毫米或更低,沙漠边缘的绿洲城市居民善于利用丰沛的冰雪融水,把水通过地下渠道(为了减少蒸发)引入葡萄园和井中。这种引水系统被认为是几千年前从波斯引进的。盖群英和冯贵石在20世纪30年代这样描写这种古老的“坎儿井”系统:

站在高处眺望吐鲁番沙漠,旅行者会看到光秃秃的斜坡上长长的线型泥土工程,使人感觉就像巨大的鼹鼠拱起的土堆一样。这些土堤是中空的,近距离观察就会发现它们是通向深层地下渠道的一些开口。向下很深的地方是一条水渠,它把融化的雪水引向被太阳晒热而等待灌溉的田地,一条水渠的开口可能多达两百个。

越靠近山,坎儿井就越深。在它的起点,水可能在地面以下50英尺深的地方,但在终端开口处,水几乎流到了地表,而且跟刚刚流出山时一样清凉。8

沙漠的寒冷对于早期的探险者、被教皇派往当时的蒙古首都哈剌和林(1248—1254)的传教士鲁布鲁克②(William of Rubruck)来说尤其难以忍受。有一天,他写道:“那天上午我的脚趾被冻僵了,我再也不能赤脚走路了,因为那些地方极其寒冷。自从结冰之日起,严寒就一直持续到第二年的5月。即使在5月,每天早晨仍会结冰,但在白天太阳的照射下冰会融化。然而,在冬天,冰雪从不融化,无论风怎样刮,冰仍然是冰……复活节前后,随风而至的严寒会冻死无数动物。”9

600年后,同样的冬季严寒也使喀什噶尔的英国领事的生活受到了影响。“我们在莎车和喀什噶尔之间的路上吃的圣诞午餐是我所吃过的最冰冷的食物之一。我们在一座废弃的农舍中停下来,捡了一些绿色的灌木树枝,躲在墙后想方设法生火,努力多半都失败了。当我们‘摆餐桌’的时候,我们发现我们的饮用水……在热水瓶中结了冰,煮熟的鸡蛋被冻得坚硬。D认为他打破的第一个鸡蛋坏了,所以就扔掉了。冰冻的鸡肉在被敲打时发出清脆的响声。多汁的库车梨要等到融化后,我们才咬得动它。”10

马可·波罗(1254—1324)是留下关于丝绸之路的传世著作的最著名的欧洲人,他也提到了自己在塔里木盆地所遭遇的严寒:“它的名字是帕米尔高原,有整整12天的路程。在这12天中,没有见到居民区,没有人烟,旅行者必须自己携带给养。由于此地很高的海拔高度和严寒,这里没有飞鸟。我敢保证,由于这样的严寒,这里的火没有那么亮,跟其他地方的火的颜色也不同,食物总是做不熟。现在我们朝东北方和东方前进,在这12天的行程结束后,旅行者必须再向东,再向北,最后向东骑行四十多天,要不断地翻越大山、穿过峡谷、跨越河流和沙漠。在整个旅行途中,我们没有发现居民或住所,旅行者必须携带自己的给养。”11在塔里木盆地的边缘,马可·波罗遇到了一条沙路,沿着这条路,他整整走了五天才走过这片沙漠,“这里水质差、有苦味,只有几个地方水质好、有甜味。”12

尽管天气严寒,鲁布鲁克还是选择了沙漠。“我们向东走,除了天空和大地之外什么都看不到……只要我们身处旷野,一切就都很顺利。当我们来到有人居住的地方时,我所遇到的困难一言难尽。现在向导让我带上礼物去找各位首领,而我们的给养不足,根本不允许这样做。每天我们都有八个人吃面包,还不算那些偶然来同我们一起吃饭的人……他们给我们的肉不够我们食用,而且我们买不到任何东西。”13

但大多数旅行者比鲁布鲁克更爱结群,他们看到绿洲城市时非常高兴。马可·波罗记载说:“和田是一个受大汗统治的省,只要八天的路程就可穿越全境。居民全都崇拜穆罕默德。这个省有很多城镇,其中最壮丽、也是其省府的城市的名称与其省名相同……这里有很多种生活方式,大量种植棉花,还有很多葡萄园、种植园和果园。当地的人民靠贸易和手工业生活,他们根本不喜欢战争。”14他注意到了贸易,也就是丝绸之路产生的原因,因为和田向中原输出牦牛毛、良种马和“碧玉和玉髓”(他或许指的是玉)。

中世纪的旅行者一般都把穿越丝绸之路的这片沙漠描述为“完全没有生命”。马可·波罗这样形容塔里木盆地:“这片沙漠是这么长,要花一年的时间从一端走到另一端(是葛德石所估计的两倍),最狭窄的地方也要花一个月才能走完。它完全是由山脉、沙漠和谷地组成的,根本没有任何东西可吃。但我可以告诉你,在走了一天一夜之后你可以找到饮用水,虽然不够大队人马饮用,但够50人或100人和他们的牲畜饮用,而且你必须在沙漠中走上一天一夜后才能找到水。我还可以告诉你,在三四个地方你还会发现水又苦又咸,但是在其他所有有水的地方(共有28处水源)水质是好的。那里没有飞禽走兽,因为它们在那里找不到能吃的东西。”15

水的问题仍是20世纪初穿越沙漠的驼队需要解决的头号问题,而解决的方法就是喝茶,欧文·拉铁摩尔(Owen Lattimore)这样解释:

我们在黎明时分始做茶。我们只有茶砖,这是用最粗劣的叶子、细枝和仓库中收集的茶叶垃圾压制而成的结实的茶块。每次饮茶,我们都要从茶砖上砍下所需要的量。我们常常在这种茶中掺入烘烤过的燕麦粉或小粒(看上去它就像某种植物的种子,实际上就是一种草种),将其搅拌成一种稀薄的糊糊喝下去……

我们之所以喝这么多茶是因为天气恶劣。没有煮开的水是永远都不能喝的。当时流传着一种迷信的说法,说喝这种水可致脚上起泡。我们所到之处所饮用的水都取自水井,这些水都或多或少含有大量盐和碱,我猜想它可能含有多种矿物盐;有时水因太咸而无法喝,有时又很苦而难以下咽。柽柳是一种生长在沙漠地区的树,或者说是一种灌木,其根扎入地下很深的地方汲取水分。当水接近地表时,柽柳的根就会在潮湿的泥土中腐烂,使水变成黄色,这种水很粘稠,而且十分苦和脏。

有时我们每天都能找到水。通常我们每两三天就能遇到一口井,然后用一种侧面扁平的木桶装上水,一只骆驼可以驮两只桶。井与井之间最长的距离是在穿越黑色戈壁滩时遇到的,在那里有两口井之间的距离有长达近一百英里的路程。在穿越沙漠时,我们每天的平均行程约十五到十六英里,但急行军则可以达到三十英里。16

弗莱克描写驼铃的诗可能源自于马可·波罗更富有创意的文章。马可·波罗在自己的文章中描写了夜间出来骚扰旅行者的神秘幽灵“要是因闲逛或睡觉或其他什么原因而同伙伴失去联系,后来又想归队,那时他就会听到幽灵像同伴一样跟他谈话……通常这种声音会使他走失,使他再也找不到原来的路。很多旅行者就这样迷路而死去……即使在白天,旅行者仍能听到这些幽灵的声音。但你通常会相信,你听到的是很多器械的声音,特别是鼓声,还有武器的碰撞声。”为了避免这种幻觉,“旅行队特别注意保持近距离聚集,睡觉前他们树起一个指向他们将要去的方向的路标,还在牲畜的脖子上系上小铃铛,这样他们就可以靠听铃声来防止迷路。”17

严重的问题是真正的土匪而不是幽灵动听的声音。在16世纪,前往希瓦和布哈拉的英国旅行家安东尼·詹金森(Anthony Jenkinson)和他的队伍遭到了一个由37人组成的匪帮的攻击。夜幕降临时,双方呼叫停战,詹金森和他的队伍扎营于一座小山上,用带来的货物垒墙做成掩体,并把马和骆驼藏在里面以躲避弓箭的射击。他说:“土匪也在我们弓箭的射程之内宿营,但他们处于我们和水源之间,这使我们感到很不妙,因为我们和我们的骆驼已经两天没有喝水了。”他们被迫交给土匪钱财,并希望土匪能放过他们,但却未能如愿,最后基督教徒詹金森九死一生脱离险境。在16世纪(及其以后)的希瓦和布哈拉汗国,旅行者如果不是做过包皮环切术的穆斯林人就有被立即处死的危险。詹金森被他的“商队巴沙③”救出,这位巴沙说他的队伍中没有基督教徒,也没有陌生人,只有两名跟他们信奉同样宗教的土耳其人。脱险后,詹金森的商队巴沙决定避开主线路,绕道而行,他们“穿越了一片沙漠,在沙漠中走了四天,才遇到一口井,水的味道非常不好……”18

从14世纪到20世纪的所有记载都专门讲述了沙漠的气候和水质的极端恶劣,但凡在能发现水的地方,水通常都是令人作呕的。中世纪的旅行者们还强调,那儿缺少野生动物。但盖群英和冯贵石花了几年的时间在戈壁滩中旅行,他们希望把当地居民转化为基督教徒,却都被“戈壁滩和罗布泊——地球上所能看到的最荒凉之地……”上的野生动物所吸引。

我们在这一地区发现的唯一的动物,是那些有耐力或是奔跑速度快的能跋涉很远的路去寻找食物的动物。这些动物包括野骆驼、野驴、羚羊、瞪羚和狼。然而,在沙漠上,给人印象最深的动物是野羊,亚洲人把它叫做argali(盘羊),在西方则叫做Ovis poli[马可·波罗羊,以马克·波罗(Marco Polo)的名字命名]。野羊是一种美丽的动物,它的角非常引人注目,一般都有45至50英寸长,根部周长约15至18英寸,重30至40磅。它能以令人难以置信的速度跑很远的距离,像长了翅膀一样,可以轻松地从一块岩石跳到另一块岩石上。狼在戈壁滩上数量很多,常常攻击野羊群。虽然野羊并不常见,但羊角则被大量地发现,在这种可爱的动物被撕扯、被吞噬的任何地方都有它们的角散布在沙漠上。

鸟很稀少,但无论在什么地方,在一种叫做水鹡鸰的鸟的指引下,总能寻找到水。在每一个绿洲,有一种长有小冠毛、浅褐色的鸟很常见。燕鸥似乎把戈壁滩这个鸟类的殿堂当成了家,就像在诺福克海岸上一样……在一座低矮、光秃秃的起伏不平的灰色火山上,巨大的秃鹫做了个窝,远远地窥视着落在商队后面的精疲力竭的骆驼。在商队经过之处,它们陷入沙中,再也站不起来,驮着沉重货物的骡子或驴则在狂风怒号中耗尽了力气而很快被冻死。

在晴朗的天空的映衬下,高空飞翔的金雕和鵟展开巨大的双翼,它们的下面是盘旋的雀鹰,随时准备扑向冒险跑到开阔地上来的任何一种小啮齿动物。在盐滩上,灰色的苍鹭捕食蜥蜴……有一种黄色发亮的蛇躲在凹陷的沙沟中。19

盖群英和冯贵石还提到栖息在砂石峭壁上的野鸽和夜间出来活动的跳鼠。如果你不检点一下雀鹰的猎物,你就不可能知道还没有提到仓鼠。仓鼠生活在戈壁地区,它胆小,像跳鼠一样喜欢在夜间活动,这有些使人感到失望,但它仍不失为一种可爱的小动物。

长着又厚又软的黑褐色毛的双峰驼群仍然在敦煌附近啃食灌木丛中的柽柳。如有车辆驰过,它们就立即跑开。虽然很多这样的驼群并非真正的“野骆驼”,但是丢失的未驯服的骆驼群很可能已经同日渐稀少的野骆驼杂交。20

丝绸之路沿途的野生动物可能因为害羞而很少能看到。即使在今天,这一地区给人留下的最深刻的印象之一,仍然是各种各样的人拥挤在绿洲集市上。不管政局如何动荡,在赶上像喀什噶尔星期日大集一样的时候,他们一如既往地聚集在一起。在羊群、健壮的小马群、有时是骆驼群扬起的尘土中,或者在古老城镇的狭窄街道上,他们制作壶、锅、马鞍之类的马具和传统乐器,摆满卖羊肉串、手抓饭的小摊。今天,根据牧民们的部分衣着(如果不是全部的话),仍能将他们区分开来:维吾尔人戴着绣花黑绒小帽,维吾尔族妇女仍然穿着带有条纹、颜色有些暗淡的扎染色的丝绸做的衣服;吉尔吉斯男人戴着卷沿、有时还镶有白边的黑色帽子,穿着长及膝盖的灯芯绒大衣,上面饰有用汉族商人卖给他们做被子用的印有粉红色大朵玫瑰图案的丝绸或者红色棉布做的条纹。

在20世纪20年代,艾拉·克里斯蒂(Ella Christie)描写了男人的长袍,特别是当地的扎染色丝绸长袍,就像在撒马尔罕市场上见到的那种:“老年男性穿着颜色无比暗淡的红条饰长袍,年轻一些的人穿着灰色的衣服,上面有用蓝、粉红、黄等颜色绘成的布哈拉彩色图案。印象最深的是一位贵族子弟穿的长袍,上面的图案是交叉着的黑黄两色粗线条,还有一条宽大的品红线条从中穿过!”21

她描写了一位吉尔吉斯人,他的“黄皮肤和宽大的蒙古脸型很容易就能从人群中被认出来……在冬天,这个人戴着毛皮镶边的布帽,将遮盖耳朵的帽边系在下巴下面”。“土库曼人,一个长相俊美的民族,穿着饰有黑红条纹的长袍……其形状很像睡衣,颜色鲜明的腰带系在腰间,一顶巨大的或黑或白的羔皮帽戴在头上,穿着高高的软皮靴子。”22

从1922年至1924年在中国新疆任英国总领事的C.P.斯克林(C.P.Skrine),列了一个表格来说明他在莎车大街上所看到的人的“多样性”:“安迪贾尼斯人(来自费尔干纳的信奉伊斯兰教的俄罗斯人)、巴达克人(来自于阿富汗巴达克山区)、巴尔蒂人(来自喀喇昆仑山南部谷地)、布哈拉人、汉人、区出罗人、都兰人(来自叶尔羌河谷的土著人)、吉尔吉特人(大部分是获得自由的奴隶和他们的孩子)、坎竺蒂人(来自罕萨和纳加)、克什米尔人、吉尔吉斯人、拉达克人(来自印度的拉达克)、帕坦人、阿富汗人、英国人、旁遮普印度教人、旁遮普穆斯林人、希迦尼人(来自俄罗斯和希迦南阿姆河上游地区)、信德人(来自希格普尔的放债人)、塔吉克人(来自中国帕米尔高原)、东干人(来自新疆北部和甘肃的回教徒)、维吾尔族人、瓦吉人(来自瓦罕和兴都库什山谷地)。”丰富的人种一定会让当代的体质人类学家们痛苦地测量那些不同的颅骨了。斯克林详细解释说:“维吾尔族人占当地人口的大多数,汉人相对较少而且仅局限于官员和他们的随从、一些天津商人和一些地位低下的商贩,东干人大多是商人,吉尔吉斯人和塔吉克人来自山区,都兰人来自河流下游的沼泽地带。”

斯克林在另一张语言表中进一步提供了信息,这张表跟第一张几乎不重复,“除了在斯利那加和喀什噶尔之间的吉尔吉特路上说的语言之外”,“在英属印度一般说乌尔都语,在古拉伊斯和阿斯托尔:克什米尔语,在吉尔吉特:希纳语,在罕萨和纳加:布鲁沙斯基语,在小古伊海尔以及在中国帕米尔地区的达夫达尔:波斯语(瓦吉方言),在萨雷阔勒:吐峪语,在新疆一般是维吾尔语。”他的妻子黛安娜曾去过莎车市场,她凭印象做了如下描述:“我看到的各种各样的人中,有一些男人看上去表情古怪、性格野蛮。他们戴着方形毛皮帽,衣衫褴褛,貌似蒙古人,且眼神空洞!瘦弱干瘪的老人和老妪,穿着破衣烂衫在街上缓慢地行走着。肥胖的当地头领穿着别致的黑色束腰外衣、裤子和长靴,外面罩着漂亮的毛皮大衣。我戴着毛皮镶边的平绒小帽,透过面纱还看到:中国老头儿褐色的脸上满是皱纹,小娃娃像小面团一样胖乎乎的。”23

虽然在丝绸之路历史上,最令人感兴趣的方面之一是不同人群的盛衰,但如此多的民族、服饰、宗教和语言混杂在中亚绿洲城市的市场上,竟一直持续了几千年。当丝绸从中国运往罗马时,尽管有中国的关税障碍和罗马的官方法令,帕提亚(波斯)人仍然掌控着大部分贸易的往来;在18、19世纪丝路贸易的高峰期,尽管丝绸之路上的一些独立王国建立起一些关税卡,粟特人还是充当了经商业的主角。到斯克林夫妇来到莎车之时,英帝国已经把势力从南方和西方向外延伸。

①药用大黄从1777年起在英国牛津郡进行商业种植,很多世纪以来一直被用作泻药和轻泻剂。一袋大黄因被认为非常有价值而被列入马可·波罗的需求单中。在19世纪,中国官员林则徐由于不清楚大黄是维多利亚时期英国菜园中一种常见的植物,从而威胁女王维多利亚要全面禁止中国大黄出口英国。他的目的是要迫使一个便秘的民族屈服,从而终止其向中国出售鸦片。——原注

②一译鲁布鲁克的威廉或威廉·鲁布鲁克。——译注

③即领队。——译注

中西丝路文化史/吴芳思 著.-济南: 山东画报出版社, 2008;