丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

8 党项人、蒙古人、聂斯托里传教士和马可·波罗

作者:吴芳思

唐朝政权在中国衰落时,一些少数民族部落开始崛起,特别是在中国北方、东北和边境地区,其中之一是羌人的后裔形成的党项部落,其蒙语名称叫做唐兀儿。在983至1227年间,党项人控制了今天甘肃省的大部,主要在黄河大转弯地区,其控制范围从敦煌附近直到兰州,并深入鄂尔多斯沙漠。后来由于党项帝国被成吉思汗打败,虽然没有被彻底摧毁,有时它也指“旧世界”①最后一个“消失了”的帝国。

中原人称党项帝国为西夏,党项人称他们自己的帝国为米尼亚,即“大白上国”。作为定居牧人,他们在灌溉土地上种植小米、荞麦、大麻和棉花,也在当地从事传统的畜牧业生产,养殖骆驼、山羊、绵羊,而最重要的则是马。跟动物频繁的接触可能影响到了他们的服饰,因为普通党项人都穿宽松的长及膝盖的长袍,下身穿裤子和靴子,只有官员穿汉族风格的长袍,戴高帽。党项人梳一种特殊的发式:秃发,头部前后都要剃净,前额上面留着一缕长长的刘海,头部两边各有两条辫子。党项人的语言起源于吐蕃语,而其政治制度却主要模仿汉人中央政府的体制。

党项人的第一个都城在宁夏,现在在那里仍能看到精美宏伟的阶梯式白塔群。到12世纪,西夏政权已经移到了哈拉浩特(“黑城”或“死城”),位于蒙古边境②。1908年当俄罗斯探险家、普尔热瓦尔斯基(Przhevalsky)的门徒皮奥特罗·库兹米奇·科兹洛夫(Pyotr Kuzmich Kozlov)发掘都城遗址时,在城墙外的一座废塔遗迹中发现了惊人的宝藏:几百件陶制佛像,有大有小;在丝绸上绘制的以恶魔、僧侣、天神、菩萨和冥想坛场为内容的佛教绘画以及成堆的佛教木版印刷和手抄经卷。这些都证明了西夏佛教的辉煌。

党项,或西夏或米尼亚的最有趣的事情之一是他们的文字。乍一看它很像汉字,但实际上是更加复杂的表意文字和表音文字的混合体,而且至今仍未能完全破译。有人认为,西夏创造这种文字的目的就是使人不被理解,意思是这是一种秘传文字,只能让精英人物使用。对这种文字的解释以及这种语言的再现都是根据很多中国书籍的翻译本(如从佛经到法典的译本等)进行的。一些木版印刷经卷还有佛教众神像的精美插图。在科兹洛夫(在他发掘黑城之后斯坦因又来此发掘,详见第13章)所发现的大量文物中有一幅长方形木版画,刻画的是一位官员身穿织锦长袍,脚蹬黑绒鞋,头戴镶花黑绒帽,端坐于一堆物品之前,这其中包括用皮绳穿起来的很明显是中国铜钱的钱串子和一枝珊瑚树(进口品,可能是从遥远的海洋经吐蕃运来的),旁边侍立着一头温顺的小鹿和一名打扮粗俗、挽着奇怪的发髻、长着浓密头发的仆人,在一张盖着台布的桌子上摆着一个雕刻繁复的高腰三脚花盆,盆中生长着一枝盛开的牡丹花,官员的身后是两棵松树。

虽然我们知道建都在黑城的这个国家在1227年的一次战役中被摧毁,但党项人的消失仍是一个谜,成吉思汗本人也在这次战役中死亡③。最近对从黑城塔废墟中发掘的物品所进行的认真研究显示,一些物品的日期确定在大约一百五十年之后。圣彼得堡东方研究所的党项研究专家克平博士说,这座塔被填充了两次,最初是作为一位得道尼姑的墓地而建的,约在中国元朝向明朝过渡时(14世纪中期)被重新打开过一次,塔内物品是在第二次开启时置入的。从某种程度上说,这也是关于米尼亚或党项人的最后一批信息资料,这些后来放入的物品的日期形成了一个历史之谜。对一些人来说,蒙古对黑城的摧毁意味着这座城池及其米尼亚或党项居民在1227年被彻底抹掉了,马可·波罗在13世纪晚期对于繁荣的黑城的记载仅仅是他不可信的另一个例子。但是,精美的党项文物所显示的较晚的日期说明,党项文明一定在蒙古战役之后以某种形式延续了下来。皇族系统可能随着成吉思汗消亡了,但党项文明又延续了一百多年,最后一名真正的党项人死于何时仍然不能确定,但这个消失的文明之国仍然是丝绸之路上的一个谜。

因此,当伊斯兰教在丝绸之路上的绿洲城市中传播开来时,一个新政权对中亚形成了威胁。1206年,蒙古各部汇集于首都哈剌和林,承认新大汗铁木真的最高权力。铁木真采用了成吉思汗(Genghis/Chingiz/Qinggis)这个称号,很快就率领新统一的大军踏上了征程。1209年,他首先攻下了西面的西夏王国;然后在1211年,攻破了金国(中国北方的王国);1209年,吐蕃、回鹘人承认了蒙古统治;1215年攻陷北京;1219年又进攻撒马尔罕,然后移师波斯;13世纪30年代攻打俄罗斯和东欧,1242年到达维也纳大门口,引起了西欧的恐慌。

蒙古征战没有因1227年成吉思汗之死而中断,此时蒙古人已经统治了北亚从里海到北京的全部领地。1280年,蒙古帝国向南延伸到了南海诸岛,向西从北印度经波斯湾到达亚美尼亚。蒙古帝国的扩张一直持续到15世纪贴木儿(Timur/Tamerlane)时期,他向南扩张,直到16世纪他的后代(也是成吉思汗的后代)之一在印度建立了莫卧儿王朝。

历史学家们已经修正了一些关于蒙古暴行的历史。看一下阿富汗赫拉特市平面图,对照一下现在所说的240万人被杀的说法,很清楚这样的人口数量在这样的定居区内是根本不可能生存的。1而且,如果我们相信马可·波罗和聂斯托里教传教士拉班·索玛的记载,即使西夏首都黑城在1227年被夷为平地,它也会在50年后被重建和重新居住。但实际的死亡数字和准确的暴行的记录几乎毫不相干,传说蒙古人在征服过程中残忍得令人难以置信。有一个故事说,蒙古人在攻城前捉到了1000只猫和10000只燕子,在它们的尾巴上绑上燃烧物,致使这些动物逃回家后从而引燃了整座城市。这个故事被用在很多好战的入侵者身上,毫无疑问这是不足信的(而且在军事上也是不可行的),但它代表了人们对来自蒙古的威胁的感受。

蒙古在13、14世纪对整个中亚的控制在贸易上形成了相对有利的条件,例如,波斯和中国之间的交流,导致了青花瓷器的发展。青花瓷是使用从波斯进口的钴类颜料(比中国当地的原料纯)生产的,而且很多早期的青花瓷器的样式也模仿了波斯银器。然而蒙古人又自相残杀起来,“蒙古金兵④统治者和波斯的伊利汗国至少可以说互不友好,彼此间的战争非常频繁。总之,似乎蒙古式的和平不过是一种简单的辉煌和仅仅能写进世界历史课本中的章节标题而已。但仍有一些疑问:在蒙古的统治之下,从威尼斯或黑海地区或波斯到达中国是否比前几个世纪要容易一些?”2

中西方第一次直接接触是在蒙古时期完成的,因此,可以这样认为,这种接触可能更多的是与外部因素而不是与任何相对的旅行自由有关,如想结盟以共同对付阿拉伯人对巴勒斯坦圣地的威胁、神话式人物普勒斯特·约翰的产生等。普勒斯特·约翰是传说中的基教徒国王,统治着远东地区(也有人认为,不管是不是神话人物,他都是对付伊斯兰教的潜在同盟)。

蒙古帝国的突然崛起及其两个世纪后的崩溃形成了这一地区的特征。蒙古旧都周围地区及其世居之地后来分裂成为俄罗斯和中国的领土。在粟特人曾经统治过的土地上,在西夏王国曾经短暂繁荣过的土地上,在回鹘人曾经一度控制过的吐鲁番地区,蒙古人都曾享受过一段时期的胜利。在中国,元朝因其内部派系争斗,地方起义和自然灾害而灭亡。蒙古金兵也在奥斯曼·土耳其(1475)和伊凡雷帝(1552、1554)之间分裂。克里米亚最终被凯瑟琳二世在1783年吞并。3撒马尔罕贴木儿帝国一直延续到15世纪。15世纪末,当贴木儿帝国陷落到乌兹别克人手中时,巴布尔向南逃到印度建立了莫卧儿王朝。

在蒙古政权鼎盛时期,而且当伊斯兰教开始征服曾经是基督教圣地的巴勒斯坦时,欧洲的基督教统治者开始寻求新的同盟以共同抗击伊斯兰教的扩张。伊斯兰教对圣地的攻击跟蒙古帝国以其压倒之势对乌克兰、俄罗斯、波兰和匈牙利的攻击发生于同一时期。欧洲人对蒙古人的恐惧是如此之深,以至于1241年波罗的海船队取消了每年前往英国东海岸买鲱鱼的计划,留在家中以保护波罗的海妇女,而英国已被捕捞的鲱鱼则烂在了雅茅斯码头。幸运的是,窝阔台汗的死使蒙古军队返回蒙古,参加所有蒙古首领选择继承人的秘密会议。

欧洲人因蒙古的撤军而备受鼓舞,然而他们又不能忽视蒙古政权的存在,同时也无法忘记传说中的蒙古人的暴行,于是在1246年,罗马教皇英诺森四世向远东派出了第一位使节,其目的是为了更多地了解蒙古人,而且,如果情势允许的话,还将提出建立某种形式的联盟来保卫基督教圣地。第一位使节普兰诺·卡尔平尼⑤是圣方济各的门徒,据他的一位朋友说,他胖得不能骑马,只能骑健壮的驴。他骑着驴艰难跋涉到位于伏尔加河畔的金帐汗国,然后翻过阿尔泰山到达蒙古首都哈剌和林。在这里他被安排在城外的一个帐篷城中住宿,这个帐篷城就是为了召开挑选继承人的秘密会议而建立的。由于会议十分重要,普兰诺·卡尔平尼没有获得外交认可也不足为奇,然而,他对蒙古人及其风俗的记载成了一个重要的信息来源并被广泛传播。4

法国国王路易九世向蒙古派出了第二位使节、另一位方济各会修道士鲁布鲁克。鲁布鲁克于1248年出发,带着一只可折叠的(旅行用)祭台作为送给蒙古汗的礼物。欧洲基督教统治者们在寻找对抗伊斯兰教对耶路撒冷的威胁的盟友时,听到了一种夸大的传言,即蒙古王族们改信基督教(用折叠祭台作礼品即是出于这一原因),他们很受鼓舞。鲁布鲁克吃惊地发现,在蒙古宫廷中确实有基督教徒,但他们属于一个分裂宗派:聂斯托里教⑥。聂斯托里教是以聂斯托里(死于451年)的名字命名的。聂斯托里是一位叙利亚神职人员,出生于安提阿,在跟亚历山大主教圣西里尔发生冲突前一直是康斯坦丁堡的主教。圣西里尔在431年鼓动罗马教皇在以弗所公会议上谴责聂斯托里(当时他不在场),聂斯托里后来被罗马皇帝西奥多西二世流放。聂斯托里代表历史上对《圣经》作注的安提阿学派(其中最好的讲解者据说是莫普绥爱的德奥道罗,350—428),这一宗派反对亚历山大的寓言派和思辨派。聂斯托里反对圣母玛利亚是“上帝之母”之说,并且坚持说,基督耶稣具有真实的人性,而其神性本体通过人的自由意志附着在人性本体上。亚历山大的圣西里尔反对这种主张,说这就是把基督变成了两个人。

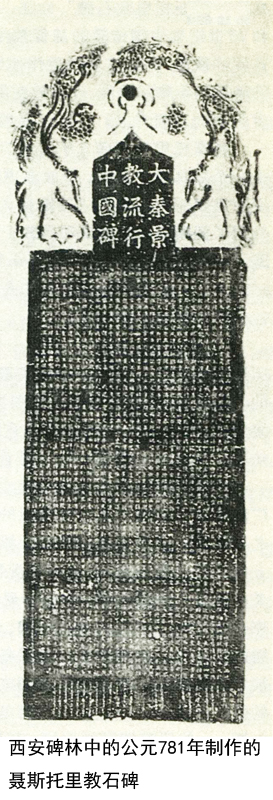

聂斯托里的基督徒们长期以来一直活跃在丝绸之路上,他们在中国唐朝的存在有“聂斯托里教石碑”为证,这块石碑在西安石碑林中仍可见到,而且在19和20世纪来中国传教的基督教传教士们对这块石碑极其感兴趣。他们不再关心古代的教派,而把这块碑看作他们传教工作的一种历史证据。传教士们已将几百件碑刻拓本带回欧洲,现在放在阁楼上的这些拓本跟已经译成汉语或其他语音方言版本的《福音书》一起正在慢慢地消亡。

聂斯托里教石碑立于公元781年,在设计上采用了两教合一的形式,“顶部是一个马耳他十字架,安放在道教云朵之上,其下是佛教莲花”。5对传教士们来说更重要的方面是其“三重意义”的碑文:“教义、历史、颂词。第一部分简单介绍了聂斯托里教教义和传教士们的活动和方法。第二部分谈到了它最初传入中国,并且在其存在了近一百五十年的时间里得到了很多皇帝的恩赐的情况。在第三部分……基督教徒们用诗句表达了对上帝的称颂和他们的信仰,也歌颂了给予他们保护和恩惠的皇帝们。”

“从碑文中,我们了解到一个名叫阿罗本的传教士在蓝色祥云的引导之下,历经艰难险阻,从西方带来了真经。公元635年,皇帝在宫殿中高兴地接见了他。此后,一部分经卷在宫廷图书馆中被翻译出来。皇帝以中国著名的折衷主义接受了这种新教,还特别关注它的传播。几年后皇帝又颁布一项法令,其最后一句即是‘允许(景教)在全国自由传播’。”6⑦

一座聂斯托里教寺院被建立起来,当时有教士21人。据说此后聂斯托里教广泛传播,直到后来信仰佛教的女皇帝武则天(625—705)将其禁止了25年。之后聂斯托里教在某种程度上恢复了传播并生存下来,但规模不如从前,并且北上发展到了蒙古地区,这种情况鲁布鲁克在其蒙古都城之行中已经发现了。跟被关在帐篷中的普兰诺·卡尔平尼不同,他被允许自由走动。在此基础上,鲁布鲁克全面介绍了哈剌和林的城墙、寺院、市场、穆斯林人和中国手工艺人的各自聚居区以及令人吃惊的来自世界各地的人民,其中就包括他的同胞欧洲人,他们是被蒙古人在东欧俘虏后经丝绸之路北线带到哈剌和林来的,还有一位英国主教的侄子巴兹尔;一位来自洛林的法国妇女,她在星期日复活节为鲁布鲁克做了午饭,一位巴黎银匠桂洛姆·布彻,他为大汗的女人制作银饰,为聂斯托里教传教士制作祭坛用品(从来没有出现过关于酷刑的描写)。他最伟大的接近成功之作,是一件庞大的银注酒器,上面雕着有翼天使、银树和吹喇叭天使。但不幸的是,其复杂的内部自动机械装置从来没有工作过,因为每当要喝马奶酒的时候,都需要一位个头小的人爬到里面去手工操作风箱。7

鲁布鲁克在哈剌和林度过了一段难挨的时光。他的翻译(拉丁语——蒙语,蒙语——拉丁语)常常喝得酩酊大醉,致使鲁布鲁克无法说话。而且他对聂斯托里教对手疑心非常重,在鲁布鲁克生病时,一位亚美尼亚传教士给他服用大黄(一种常用的药物),他却一直认为这位传教士想毒死他。

除了收集资料外,鲁布鲁克没能完成使命。另一位方济各会会士蒙高维诺(John of Montecorvino,1247—1328)经丝绸之路于1291年来到了北京,并于1299年在北京建造了第一座正统的基督教堂,安装上了钟,还组织了一支由小男孩组成的唱诗班为大汗唱诗。他在1305年写的家信中透露了北京还有另外一座基督教堂,也提到了不大受欢迎的“伦巴第吸血鬼”约翰尼斯·维特多兰尼斯(Johannes Vitodoranus)在1302年在北京散布亵渎教堂和罗马的言辞的情况。8

虽然蒙高维诺所说的在北京的时间跟马可·波罗在北京的时间恰好一致,但马可·波罗并没有提到过他。此时最有名的丝绸之路旅行家马可·波罗已经由陆路从康斯坦丁堡来到了北京,在其后至返乡前的二十多年中遍游中国和缅甸边境地区,于1295年回到了家乡威尼斯。他的旅行故事毫无疑问被写进了所有关于中国的儿童书籍的序言中。他在中国也同样出名,他因把中国画入西方的地图中而受到纪念,就像中国以前并不存在似的,就像蒙高维诺和鲁布鲁克从来没有存在过一样。

故事的经过是这样的:一直在黑海沿岸的康斯坦丁堡和苏达克做房产生意的威尼斯商人玛飞阿·波罗和尼克罗·波罗于1206年在康斯坦丁堡决定“走的更远一些”。他们一直向东走,由于当时各种各样的蒙古内战而被迫一直向东走下去。他们最终到达了蒙古帝国首都哈剌和林,并见到了忽必烈汗(Qubilai/Kublai Khan,1260—1294在位)。他们同忽必烈汗谈论了宗教问题,并且答应将一些在耶路撒冷耶稣圣墓上点灯的圣油、一封教皇的信和100名将同偶像崇拜者(佛教徒)辩论的基督教传教士带回哈剌和林。这多少是有些不大可能实现的要求,因为蒙古统治者们已经有了很多教皇来信,也(非常消极地)回了其中一两封,但是不信任感必须消除。两位波罗返回了故乡(单程需至少一年的时间),在路上得到了圣油。然而就在此时教皇去世了,继承人还没有被任命,所以他们从在阿卡的教皇使节那里索要了一封信,但把100个辩论者的事忘掉了,只带着尼克罗的儿子、17岁的马可·波罗返回了蒙古。

返回蒙古后,忽必烈汗盛宴款待了他们,他也非常喜欢马可·波罗。波罗一家陪同忽必烈汗来到元朝的首都北京,那时中国人称之为大都。马可·波罗被大汗任命为游行大使,被派到忽必烈仍在征服中的中国广大地区执行任务。三位波罗在中国居住了17年,最后他们请求大汗允许他们回家。大汗同意了他们的请求,但却是作为陪同一位嫁给波斯伊利汗国君主阿鲁浑的年轻蒙古公主的随行人员,跟随庞大的陪行队伍启程的。他们最终返回了威尼斯,但马可随后在热那亚人和威尼斯人之间的海战中被俘,被关进了热那亚监狱。在关押期间,他结识了一位著名的传奇文学作家、比萨战俘鲁思蒂谦诺。鲁思蒂谦诺所作的《亚瑟王的传奇故事》据说是英国国王爱德华一世(他没有多少时间读书,他读的书也不多,但对亚瑟很感兴趣)非常爱读的作品。马可·波罗和鲁思蒂谦诺合写了一本书《寰宇记》⑧,这本书记录了马可·波罗在中亚和中国的见闻。

马可·波罗的书一直是旅行者的无价之宝。克里斯托弗·哥伦布在他著名的海上航行中就随身携带着这本书,并根据书中对日本寥寥几句的描述,错把古巴当成了日本(所有的专家一致认为,马可·波罗从来没有见到过日本)。当马嘎尔尼准备前往中国任外交使节时(1792—1794),这本书就是他的中国背景阅读资料,而书中没有提及的中国长城使得这位英国外交使节在面对这个举世闻名的建筑奇迹时感到迷惑不解。当奥雷尔·斯坦因在20世纪的第一个十年中走过中亚沙漠时,他感到马可·波罗的影子好像陪伴着自己,并且在记录他自己的探险经历时频繁地引用马可·波罗书中的内容。当威廉·达尔林普在20世纪80年代晚期计划探索丝绸之路和古都哈剌和林的废墟时,他把马可·波罗当作了自己的精神领袖。9对于伊塔洛·卡尔维诺来说,马可·波罗则是最出色的故事家,在忽必烈汗因夜晚的影子和“雨后大象散发的气味”而感到消沉之时,马可·波罗总是能够用他那些“瘦”城、贸易城和隐秘城的故事使忽必烈振作起来,这些故事都是根据其他旅行商人所列举的一些距离类的数字、盐的吨数和其他枯燥乏味的东西加工而来的。10⑨

大部分人读的是《马可·波罗游记》的现代版。亨利·玉尔(Henry Yule,1820—1889)上校是一位研究马可·波罗的先驱,他写了一部令人惊叹、成果丰硕的三卷本研究著作《马可·波罗游记》。在他死后,才华横溢的文献学家亨利·考狄(Henri Cordier)又对这部书作了修订补正。

玉尔-考狄版本引起了广泛兴趣,因为这部书每翻译一部分马可·波罗的原著,就有四部分注释。玉尔本着追求科学真理的精神,没有出现任何译漏。他的著作非常有价值,因为在他写作这部书的时候,在中国和中亚的旅行方式和所需时间自从13世纪以来尚未发生太大变化。他的英译本主要译自法国地理学会在1824年转抄并出版的一部法语稿,该稿的原始写本现收藏于巴黎国家图书馆,可能是在公元1400年(马可·波罗死后约七十年)抄写的。作为有序言的早期丛书的唯一版本,这部原始写本非常有价值,尼克罗·波罗和玛飞阿·波罗的第一次中国之行就在序言中作了交待,这部书的写作方式也在序言中作了说明,而其他同一时期的较早写本以及在15、16世纪的最早印刷版本,都没有序言,而是突然和令人费解地开始于哈剌和林。

玉尔是解决那些《马可·波罗游记》的认真的读者们所面临的困难的第一人。在第70章中,“英雄的城市襄阳,是怎样被攻陷的呢?”书中讲到了“在大汗的强攻之下,这座城市坚守了三年,最终还是被攻破了。大汗的军队连续攻城,但因护城河的水太深而没有成功,所以他们只能从北方的一侧接近它。而我告诉你们,要不是我下面所要讲到的情况,他们永远都不会攻克这座城市。”

“你们一定会想到,当大汗的军队围城三年久攻不下时,他们是多么急躁。这时候,尼克罗·波罗、玛飞阿·波罗和马可·波罗说:‘我们能找到一种办法迫使这座城市迅速投降。’围城军队说,他们很高兴知道到底是什么办法……然后这弟兄俩和他们的孩子马可·波罗说:“尊敬的陛下,我们的人中有会造投石机的。投石机能抛出这么大的石块,只要投石机能把石块射入城中,这座城池无论如何都无法承受,只有立刻投降。”很显然,投石机发挥了作用。”

玉尔在这两页翻译之后加了九页注释,这些注释没有空行,版面很小。“我想在这里应该加入一些关于这种在中世纪使用的军事机器的详细解释。”他插入了示图,配以详细的解释,引用了《狮心王里查德传奇》,还得到了法国皇帝拿破仑三世的大力帮助。我们对投石机的了解超过了我们的需要,然而玉尔碰到了真正的问题。“根据所有版本中的叙述,波罗一家不可能在1274年底之前到达忽必烈王庭,也就是说,他们是在襄阳陷落一年半之后才到达的,这一点在中国历史中有记载。”12

不仅仅从日期上说不可能,玉尔还遇到了波罗一家所说的地名和距离方面的巨大问题。关于用17天的时间从永昌到达缅甸首都的可能性问题,他写道:“我认为从本章和下一章开头部分所列举的情况,据我看来,都充满了疑问。”而在缅甸和老挝之间,他被迫下了结论,“我不相信……波罗是循着他亲自走过的路线叙述的。”13

书中提到的地名非常难以理解,因为这部作品首先以手抄本的形式流传,而抄书者由于不熟悉其中的地名和术语,在抄写过程中出现了各种各样的错误。这本书的语言本身就有些难懂,再加上不同的手抄本中的内容变化(从公元1400年一直抄到1550年),更增添了很多困难。

很多最根本的问题都是因为没有“原著”而产生的,即没有被认为是由波罗和鲁思蒂谦诺两人合编的版本。最早的手抄本(现存于巴黎图书馆和牛津大学图书馆)是以中世纪的法语写成的。这其中未必会产生问题,因为法语当时是很多欧洲皇室的语言,尤其是爱德华一世,他母亲就是法国人,他本人也统治了大片法国领土,这就是鲁思蒂谦诺用法语写作的原因。但似乎在公元1400年左右,即第一部法语写本被传抄后不久,这部书就被译成了意大利语,翻译制造了很多麻烦,例如“bue”意思是“泥”,被译成了“bulls”;“feels”意思是“随从”,被译成了“sons”等等。

手抄本中最令人不解的问题是书中的地名和事物名称,几乎全部是用波斯语和突厥语写成的。忽必烈汗被称为“facfur……波斯语……这是穆斯林人对中国皇帝的一个普通称呼”,而且仅有三个名称是明显从汉语转化过来的。14马可·波罗的支持者们解释说,这是因为波斯语是康斯坦丁堡以东的一种混合语言,很容易想到,任何在蒙古中国的意大利人几乎肯定会寻找一位说波斯语的人当翻译,但仍然让人奇怪的是,在那时那么长的时间中,仅有如此少的几个蒙语或汉语词汇渗透到了波斯语中!

尽管马可·波罗声称,他受到了大汗的宠爱,被大汗任用了17年,但在庞大的中国档案中却根本没有、在蒙古档案中也没有任何一位能令人信服地被认为是马可·波罗(或任何一位马可家族)的人。蒙古人确实在政府机构中任用了大量的“外国人”,可能是因为怀疑中国人会破坏他们的统治:有波斯围城工程师(他们很可能在襄阳,跟马可不同)、印度医生和在北京设计了中国新都城的突厥建筑师。然而,这些人是专家,而且并非玩笑,很难想象其领土从哈剌和林延伸到广东的大汗会任用一位意大利人当专使,而后来又没有被载入正史中。马可·波罗的辩护者说,或许马可·波罗夸大了他的地位,他没有那么重要,以至于没有记载下来。更有甚者,马可·波罗令人吃惊地声称,他曾经统治过重要的长江三角洲城市扬州,这也被认为是另一位传抄者之误,即把sejourna误抄作gouverna,前者的意思仅仅是指他在那里待过而已。

有趣的是,虽然不可能说清楚马可他们是经海路还是陆路从丝绸之路旅行的,实际上,在14世纪早期扬州确有一个意大利人社区。1951年在当地发现了一块墓碑,哥特风格的大理石碑刻上说明死者为卡特琳娜,是在1342年死去的多米尼各·维列尼的女儿。墓碑上还刻着圣母像和圣凯瑟琳殉难的情景,她被用安装着刀子的轮子切割而死。这是中国工匠雕刻的墓碑,它说明意大利丝绸贸易商在当时携家眷来到了中国。15⑩

马可·波罗的书尽管引起了很大争议,但他对丝绸之路绿洲的记载仍然是重要的早期文献。这些记载应该被使用,但需要被谨慎地使用。当读者阅读现代版《马可·波罗游记》时,他们可能没有意识到,他们所读的只不过是一种简编本,是根据在公元1400年到1550年间传抄的40种不同的手抄本编辑而成的。这些简本也收录了赖麦锡(Giovanni Battista Ramusio)的第一部“批判性作品”(实际上是圣徒传记似的作品)中的一些材料。他的这部作品出版于1557年,增添了很多附加材料,其中就有波罗一家返回威尼斯时,在他们破旧的鞑靼长袍的接缝处缝进珠宝带回家的故事。这些附加材料使得这本书更加生动有趣,但日期考证工作又更加复杂了。

一个内容最丰富的写本——其中包含其他版本中没有的二百多页有价值的文章——于1932年在托莱多被发现。据认为这一版本是在15世纪中叶抄写的,16没有人对其注明的日期提出过疑问,但它大量增加的内容使我怀疑,这位抄书人可能有更多的关于马可·波罗所经地区的不同材料,他把这些材料加入最初的版本中来增强其趣味性和使用价值。马可·波罗的支持者们认为,它可被看作“遗失”的抄本。但在没有原著对照的情况下,谁敢肯定呢?即使这本书并不代表马可·波罗所做的,关于其亲身经历的第一手资料,即使一些资料是后来添加上去的,但它仍然是欧洲人在13世纪晚期至15世纪中叶对中亚和中国感兴趣并掌握了一些信息的有用证据。

更加可靠的鲁布鲁克没有能够使蒙古人结盟,基督教希望经丝绸之路建立联系的尝试也随着他的失败而告终。随后中世纪的传教士如鄂多力克(Odoric of Pordenone,关于他的游记现在产生了一些疑问)经海路到达了蒙古人统治下的中国,就像大多数16世纪的耶稣会会士一样。

传教士之行并非全都是自西向东。1287年,聂斯托里教牧师拉班·索玛(Rabban Sauma)从波斯来到热那亚。几年前他从北京启程,一直沿丝绸之路南线跋涉。拉班·索玛出生于显赫的汪古惕家族(11)。世居长城以北黄河河曲之地鄂尔多斯高原上的汪古惕家族属于突厥族,已经接受了成吉思汗的统治。这个家族的一部分人仍然过着逐水草而居的游牧生活,另一部分人则已经定居下来,成了农民、手工艺者和商人,很多人已经信仰聂斯托里教。拉班·索玛在20岁时,拒绝了家人为他安排的婚姻,并开始戒酒戒肉,为宗教生活做准备。1248年,他正式成为一名教徒。1260年,当他在房山独居的时候,另一名年轻的聂斯托里教教徒马科斯(Markos)来跟他一起学习。约在1275年,马科斯劝拉班·索玛前往圣城耶路撒冷朝圣。他们并没有受到多少鼓励,因为他们的聂斯托里教同窗认为,既然上帝就在聂斯托里教教徒心中,就没有必要再去朝圣。

这两位教徒决心启程,并得到了他们自己的骆驼和驼夫,因为他们打算进行一次不同于骆驼商队的旅行。商人往往多达六十人组成一队一起旅行,他们承受不起沿途拜访聂斯托里教社区的负担。马科斯和拉班·索玛出发了,沿途歇息在丝绸之路上的驿站和边关中。中亚驿站制度的规模已经在蒙古的统治之下大大扩张了,它们负责组织官方信件的邮寄和贡物的运输,接待有身份的行人,在有军事威胁时跟烽火台一起充当军事前哨,平时也充当普通旅行者歇脚的小店。他们从位于黄河东北方的马科斯的家乡出发,首先到达了宁夏(银川)。在蒙古人到来之前的几百年时间里,这里一直是西夏(党项)帝国的首都之一。尽管据记载,这座城市已被彻底摧毁,已被蒙古人夷为平地,但拉班·索玛和马科斯在五十年后仍在那里找到了一个相当大的聂斯托里教社区。

拉班·索玛的关于他行程的古叙利亚语记载,以作了大量删节的写本形式部分地留传了下来。这个留传下来的版本似乎虔诚地保留了涉及宗教的章节,而把大部分旅行细节删掉了。书中关于西夏聂斯托里教的记载非常有趣,因为它强调了中亚聂斯托里教社区在几十年中渡过灾难并恢复生气的能力。

他们沿丝绸之路南线旅行的细节失传了。我们能了解到的所有情况,就是拉班·索玛所说的他们在这条无尽的道路上遇到了“巨大的困难”,他们非常劳累,非常恐惧,直到到达富饶肥沃的和田绿洲。17在和田休息过之后,他们又向喀什噶尔进发了。丝绸之路南线和北线在喀什噶尔相会,他们发现喀什噶尔这座城市已经在蒙古内部的仇杀中被毁。这场争斗是在忽必烈汗的表兄弟海都汗和儿子那木罕之间进行的,那木罕是被忽必烈派往中亚从海都手中夺回控制权的。两位教徒在吉尔吉斯的塔拉斯蒙军行营中见到了海都。渡过了阿姆河之后,他们取道向西南方前进,进入了另一个蒙古汗国:位于波斯的伊利汗国。这一地区的蒙古统治者阿鲁浑(其蒙古新娘由波罗一家护送,经海路来到这里)非常想派一名基督教使节前往“西方基督世界”,拉班·索玛被推荐给了他。拉班·索玛带上阿鲁浑写给教皇、拜占庭皇帝以及英国和法国皇帝的信(其内容无法得知),从波斯出发前往欧洲。随他前去的还有两名意大利语翻译:一名是操波斯语的乌盖托,另一名叫托马斯·安弗西,来自于一个频繁来波斯的热那亚银行家庭。

拉班·索玛戏剧性地抵达了意大利:6月18日意大利埃特纳火山爆发,他描写了“烟雾是如何在白天窜入高空、而在夜晚火焰又是如何从烟雾之上射出光来的”。18然后他又在一次海战中来到了那不勒斯。他取道来到了罗马,可不幸的是,教皇已经去世,他只能去拜访红衣主教,红衣主教严厉地盘问了他对聂斯托里教的信仰。从外交角度出发,拉班·索玛要求参观圣彼得古教堂。教堂里面摆放着圣彼得坐过的椅子(后来被设计师伯尼尼用金箔包了起来)和用金栅栏围护着的石棺。他似乎见到了都灵裹尸布,见到了教皇给神圣罗马皇帝加冕的宝座,而最终他似乎对加冕过程仍模糊不清。他记载了教皇用脚把皇冠捡起来,然后把它戴在皇帝头上,他可能是误解了皇帝弯腰吻教皇的脚这一仪式。他也去拜访过埋葬使徒保罗的缪拉圣保罗弗利教堂。

拉班·索玛随后向巴黎行进,并在巴黎继续进行旅行活动:在圣礼拜堂见到了皇冠,在圣丹尼大教堂参观了皇家墓地。然后他又到了波尔多,在那里他见到了恰好正在加斯科涅巡视领地的爱德华一世。爱德华断言说,他打算发动一场宗教战争,重新夺回耶路撒冷和圣地(巴勒斯坦):“我们这些城邦的国王们身上佩戴着十字架,除了这件事,我们没有其他的追求。”但爱德华后来过度专注于征服威尔士和处理同法国之间的问题,以至于没能实践他的诺言。爱德华邀请拉班·索玛在宫廷中举行进圣餐仪式并盛宴招待了他。19

尽管在当时获得了成功并在高贵的地方受到了接待,但是拉班·索玛的名字和故事在欧洲却很少有人知道。他开拓性的成就与在丝绸之路上朝相反方向前进、仍然难以形成定论的马可·波罗之行相比,仍然相形见绌。

①原文“the Old World”,意思是与美洲新大陆相对而言的旧世界、东半球。——译注

②此处有误。西夏自1038年立国至1227年灭亡都城均在兴庆府,即今银川市。黑城位于今内蒙古阿拉善盟额济纳旗附近,蒙语称“哈拉浩特”,意即“黑城”,党项语称“黑水城”,为西夏十二监军司之一黑水镇燕军司治所,在元代称“亦集乃城”。黑城即是西夏军事重镇,又是丝绸之路上从河西走廊通往漠北的必经之路和交通枢纽,在西夏鼎盛时期发展成为经济、文化十分繁荣的一座古城。黑城为西夏古都之说仅存于传说故事中,与史实相去甚远。1227年蒙军所克西夏都城亦为兴庆府,而非黑城。——译注

③成吉思汗抱病作战,于战役结束后病亡。——译注

④侵入欧洲的蒙古军队。——译注

⑤John of Plano Carpine,一译柏朗诺·嘉宾尼。——译注

⑥即景教。——译注

⑦文中提到的皇帝是唐太宗(626—649年在位),他对西方舶来品的兴趣不如唐玄宗(712—756年在位)有名。中国古代的统治者,除少数例外,并没有因其慷慨和包容而闻名。这段碑文是基督教徒景净满怀感激之情写作的。——原注

⑧原名:Divisament dou Monde,英译名:Description of the World,译名曾为《东方见闻录》和《对世界的描绘》,即《马可·波罗游记》的最初版本。——译注

⑨具有讽刺意味的是,今天《马可·波罗游记》的读者所抱怨的一个主要问题是,马可·波罗非常令人厌烦,因为他总是列举一些有关距离的数字和当地产品。——原注

⑩或许把墓碑作为波罗一家来过此地的证据、认为波罗家有人死在了中国有些不妥。——原注

(11)一译汪古部。——译注

中西丝路文化史/吴芳思 著.-济南: 山东画报出版社, 2008;