参考文献

一、人数众多的新式商人社团

在近代中国林林总总的商人社团中,商会诞生最早,而且最为普及,影响也最大。

清末商会的组织体制,根据商部奏定的《商会简明章程》规定,各省垣及通商大埠均设商务总会,府、厅、州、县等中小城市设商务分会。1906年,上海商务总会总理曾铸呈文商部,告知“凡贸易丰盛各村镇,均欲遵章请设分会”,请明定分会章程。商部批示:“现在风气日开,群情渐臻鼓舞,多设一处,自可多获一处之益……遇有禀请设立分会之处,应即随时转禀本部,不得稍有阻遏,致拂商情。”①同时,商部制定《商会章程附则》六条,为免纷歧,原则上一州县“每属只准设立一分会,其设会所在,不论系城埠,系村镇,总以在该州县中商务最盛之地为断”。但又说明:“各省商务情形不同,往往一州县中商务繁富之区不止一处,彼此相同,无可轩轾,自应量予变通,两处均准设立分会。惟须实系水陆通衢,为轮船、铁路所经,商贾辐辏之处,方得援照办理。”②由于各府州县均设立分会,有的甚至不止一所,因此分会为数最多,遍及全国各城镇。

同是1906年,江苏锡金商会总理周廷弼又禀告商部,说明“商会之设,所以联络商情。惟大多数之联络,必积小多数之联络以成之,积村堡以成乡镇,积乡镇以成县邑。苟乡镇之商不能互相联络,则居县邑而言联络,非失之范围狭小,即失之呼应不灵。”为此进一步提出:“就各乡镇凡有商铺荟聚之处,次第筹设分会之分会,藉广联络,而资调查。此项乡镇分会,统隶属于县城分会,分之则各自为部,合之则联成一气。譬如身之使臂,臂之使指,部位分明,血脉联属,毫无扦格不通之弊,然后可实收联络之效。”③很显然,商人希望大至商埠,小至各州县村镇,商家均能紧密联结。商部准如所请,将“分会之分会”定名为商务分所,规定“嗣后各府州县中,如已设立商会,而各村镇尚有续请设立者,即令定名为商务分所,与各该处总、分会设法联络”④。商务分所由公举的会董主持日常事务,不选总理,也不颁发关防图记式样。

于是,清末的商会最终形成商务总会、商务分会和商务分所这三级组织体制。分所隶属分会,分会隶属总会,相互之间宗旨相同,规章一致,组成一个层层统属、不可分割的有机整体。以清末的苏州商务总会为例,其下属有梅里、平望、江震、盛泽、常昭、昆新、东塘等八个设于县镇的商务分会,各分会之下又有同里、震泽、菉溪、黎里、周庄等十五个设于集镇的商务分所。这样,商会这一新式商人社团即不仅见于大商埠和中小城市,而且普及延伸到了县、镇、集市等十分广阔的区域,建构成一个广泛的网络系统。正因为如此,商会成为近代中国各类商人社团中数目最多的一种。迄至1912年,全国各地除西藏等处外都相继成立了商务总会、分会和分所。关于这一时期全国商会的总数究竟有多少,由于资料记载比较分散,学术界意见尚不完全一致。徐鼎新根据《中国年鉴》(第一回)中的《各省商会详表》、《农工商部统计表》、《第一次农商统计表》等资料,按年代统计,认为1912年全国已有57个商务总会,871个商务分会,详见《清末民初全国商会发展程度(1902——1912)表》⑤:

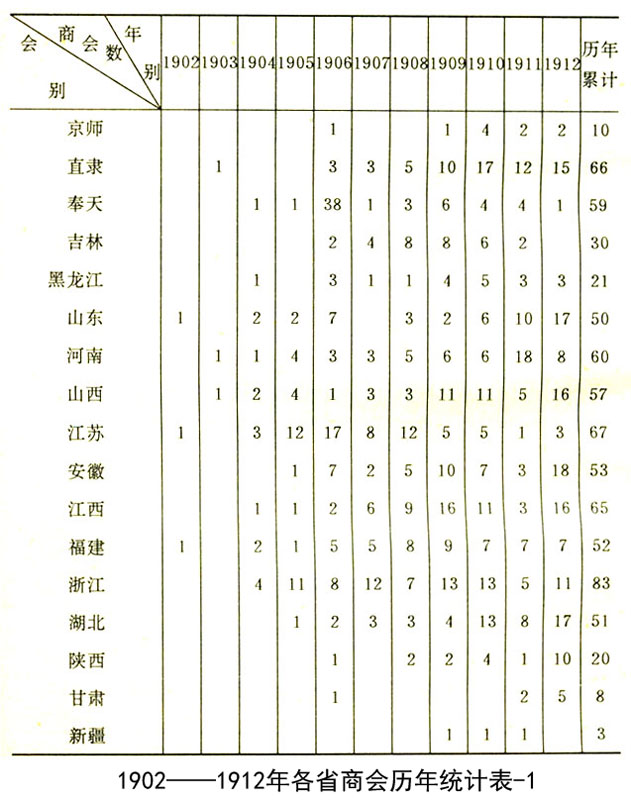

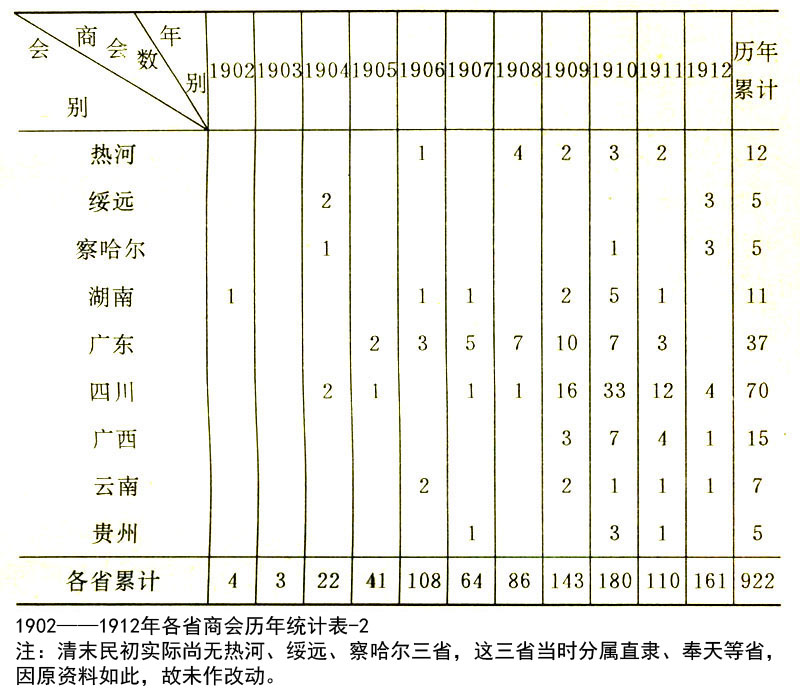

另外,王笛主要根据《中国年鉴》(第一回)和《中华民国二年第二次农商统计表》中的商会表,按年代和省份整理排列,编成如下的《1902——1912年各省商会历年统计表》⑥:

上列两表所统计的这一时期全国商会数虽有所出入,但相差并不很大。王笛所编《统计表》商会总数为922个,其中商务总会49个,比徐鼎新所编《程度表》少8个,但《统计表》所列商务分会为873个,又比《程度表》多2个。可以肯定,迄至1912年全国的商务总、分会已多达900余个。这个数字尚未包括商务分所在内。目前所见各种资料,均未曾统计全国商务分所的数目,因此具体有多少不得而知。但据前述苏州地区商务分会下属的商务分所数,以及全国为数众多的集镇,大体上可以推定商务分所的数字不会少于商务分会。所以,如果加上商务分所,这一时期的商会数大约是2000所左右。达到如此广泛普及的程度,不仅在当时的商人社团中独一无二,而且其他任何社团也无法与之比拟。

由于商会的设立最为普及,数目最多,因此它所包容的商人之多也相应地在当时的商办社团中首屈一指。

根据商部奏定的《商会简明章程》规定,商务总、分会和分所上层领导人的数额有一定限制,其中商务总会总理、协理各1名。会董(也称议董)30至50人左右;商务分会只设总理,不设协理,会董10至30人为率;商务分所不设总、协理,会董5至10人为率。会员数额则无统一限制,由各商会自行拟定会员资格,酌情处理。有少数大城市的商务总会,规定入会必须缴纳数额较高的会费,但更多的商会,尤其是商务分会和商务分所,在这方面没有严格限制。此外,与公所、会馆不同,商会对会员无行业、籍贯等等限制,因而不论是本地土著商人,还是他省在本地寓居经商者,也不限某一行业,凡合乎商人资格,愿遵守商会的各项规章制度,即均可加入商会。这就使得各地商会能够将大量商人集结在自己的周围,拥有数量相当可观的成员。

关于商务总、分会会董和会员的数字,上列徐鼎新所整理的商会发展程度表已表明,从商会开始出现到1906年的三、四年间,全国30个商务总会和147个商务分会中,会董数是6000多人,会员数多达58600人。至1912年,总、分会增至928所,拥有会员20万人以上,其中会董也有23800人左右。据徐鼎新附记说明,表列商务总会会董数尚缺二地资料,会员数缺一地资料。商务分会会董共缺四地资料,会员数共缺十八地资料。另外,“由于各书记载商会会董、会员数,有的是成立时的数字,有的则是成书时商会发展起来的数字,而历届商会改选后又陆续有新的工商户入会,故上述会董、会员数字可能同实际数字有一些距离”,只是“提供一个同实际情况大致相符合的数量概念”。照此推断,这个“大致相符合的数量概念”只会少于实际数字。

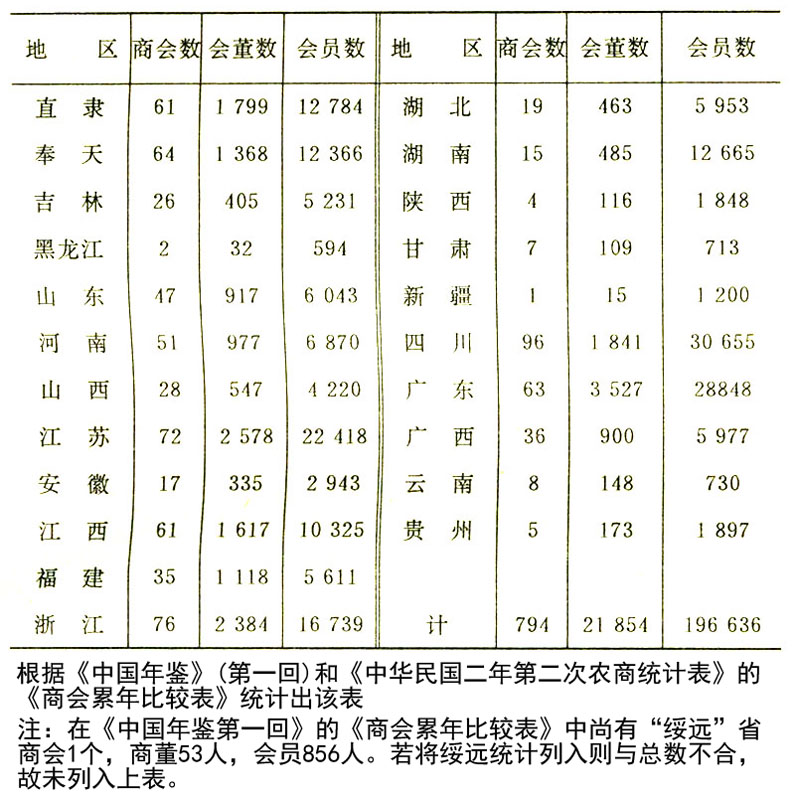

但王笛认为,上述商会会董数、会员数与历史事实不无出入。他根据《中国年鉴》(第一回)和《中华民国二年第二次农商统计表》的《商会累年比较表》,统计出1912全国商会的会董数为21854人,会员数为196636人。为便于比较,仍将王笛所列该表转载如下⑦:

此表与前面王笛拟定的《1902——1912年各省商会历年统计表》商会数不符,要少128个。据其解释原因有二:一是所引资料缺1912年京师等地的记载,二是有的商会在清末设立,但1912年已不存在,而以后又恢复。

王笛通过考订排列,论证徐鼎新所列《程度表》中的各省会董数、会员数有许多是1918年的统计数字,而《中国年鉴》(第一回)和《中华民国二年第二次农商统计表》中1912年的统计数字完全一致,因而更为可靠。或许王笛上表中的统计数更接近历史实际,但也表明当时全国加入商会的商人已超过了20万之众。

还应强调指出,清末商会除会员外,另还有会友和名誉会员。会员实际上是各帮各业的商董,“即各帮各业之领袖”⑧。有的论者以汉口商务总会为例,说明其“组织比较狭小,与会者系殷实商家”,它“以行帮为单位选出帮董组成,所以商会成员较少。在辛亥革命前,成员不足二百”⑨。之所以得出“组织比较狭小”这样的结论,即是忽略了会员之下还有为数更多的会友也属商会成员。对于工商户参加商会,一般商会所规定的条件要比会员松得多。例如上海、苏州等商务总会都明确规定,会员必须每年缴纳300元以上的会费,而会友则只须缴纳12元。江西商务总会还特别指明:“凡省城内外大小商业店户,及外省外府之在客驻省,愿尽扶助本会义务者,皆得入会,以期同享本会保护之公益,伸张个人之权利。”⑩有的商务分会也规定:“凡商家赞成入会者,即为本会会友”(11)。

会友在商会中的权利虽不及会员,但也享受商会的一应保护,“凡有公益,一律均沾”(12)。有的商会在章程中明确指出:“本会会员、会友既入会,应一律相待,毋有歧视。”(13)会友拥有的权利包括:选举各该帮、该行会员;遇开特别大会及年会,均可入会与议;有关商务之事,可条陈意见,请公同评议,或代为登入会报;遇有不平及受屈抑之事,来会伸诉,本会查察属实,可代为伸雪;可向会内查询一切关系商务之章程、法律;如有紧要关系重大事件,可由该行会员介绍到会,请开特别会议(14)。

此外,各商会同会录一般也将会友列入其中。如我们所见民国初年刊印的《苏州总商会同会录》,列举入会商号1000余家,凡会友均包括在内。所以,统计参加商会的商人数字,不能仅仅只看会董和会员,还要看会友。毫无疑问,会友的人数将远远多于会员,是清末商会中的一般成员。徐鼎新、王笛据以统计商会会员数的有关各种资料,均未说明会员中是否包括会友,如果以上数字未包括会友,那么商会中的实际商人数就会超出其几倍甚至十几倍。由于资料限制,目前我们对此尚不能作出确切结论。

至于名誉会员,因规定必须独捐巨款,而且系当地的社会贤达,故在商会中人数不多,有的也不是商人。

由上而知,尽管在商会成员人数问题上还需要作进一步的考察,但可以肯定,与其他商办社团相比较,参加商会的商人数无疑是最多的。不论是当时还是后来,都没有哪一个社团象商会这样包容如此之多的商人。

从诞生的时间上看,商会也可以说是清末出现最早的商人社团。这一方面是因为早在19世纪末,资产阶级维新派代表人物即已呼吁成立商会,20世纪初又有更多的商界有识之士意识到设立商会的重要性,另一方面也是由于清政府自上而下首先倡导的也是商会。

关于商会何时正式诞生,目前学术界的意见也不完全统一。多数学者认为,1902年成立的上海商业会议公所,即是中国最早的商会。1903年设立的天津商务公所,也属新式商会组织。如上列徐鼎新、王笛统计的各年商会数字,1902年和1903年的商会实际上就是指的商业会议公所和商务公所。但是,有的学者指出,商业会议公所和商务公所是名实不尽相符的商人组织,只能“看作从商务局向商会的过渡”,“不是正规的资产阶级社会团体”。近代中国要求成立商会的呼声虽早已见诸维新派的书刊,但却是“从名实都不相符的商务局开始,历经名实不尽相符的商业会议公所,然后才是1904年以后粗具近代格局的商会的诞生”(15)。也就是说,中国的商会正式成立于1904年。

我们认为,既要肯定商业会议公所和商务公所与商会有比较密切的联系,但又不能将其与商会完全等同看待,称之为“从商务局向商会的过渡”,在某种意义上来说是比较恰当的。以上海商业会议公所为例,其不同于官办商务局之处显而易见。如领导人均非在职官吏,而是商董。总理严信厚,副总理周晋镳,分别是源丰润银号主和通久源轧花厂的股东及经理人。组成董事会的5名总董,是汇业、茶叶、洋货业、四明公所、广肇公所等大商帮的商董。70余名议员,也是“就南北市各业各举商董二人”组成。上海商业会议公所成立后,参照“上海洋商总会及各处商务局所规章”,拟定暂行章程六条:“明宗旨、通上下、联群情、陈利弊、定规则、追逋负”(16)。强调“集思广益,讲求商务”,“不蹈官场积习”,“不侈纸上空谈”。从其成员构成、活动内容看,上海商业会议公所应该是商人组织。正因为如此,1904年商部颁行《商会简明章程》,即饬令上海商人以商业会议公所为基础组成商务总会。

天津商务公所的情况与上海商业会议公所相类似,主要也是由商董组成,“各行商业大者公举董事二人,小者一人”,办事人员“不得稍染衙署局所习气”,“凡有于商业不便之事,应即设法改革”。每逢朔望,邀集各帮商董赴所讨论有关事宜,其余商人也可自愿参加。公所实施“挽救各策,须以大众意见相同为准”(17)。

应该注意的是,上海商业会议公所和天津商务公所虽可看作商人组织,但仍与后来的商会有所区别。如上海商业会议公所的总理、副总理都不是由商人自行推举,而是官府一手指派,天津商务公所甚至还以天津知府凌福彭为督办,其总董也“事事请命而行,恐负委任”(18),仍带有半官方色彩。更重要的是,我们说1904年以后成立的商会是近代新式商办社会团体,在于它规定了一整套民主选举制度,制定了完备细密的规章以及具有近代民主特征的议事制度,同时还对会员的义务和权利也明确作了规定,正是这些完全不同于传统会馆、公所等行会组织的特点,体现了商会的“新”之所在,而上海商业会议公所和天津商务公所却恰恰不具备这些特点,因此不加区别地将其与商会等同看待是欠妥的。1904年上海商业会议公所和天津商务公所分别改组成商务总会,并非仅仅只是改变了名称,而是在组织制度等各方面注入了上述近代新式社团所必须具备的诸特点。如将上海商业会议公所六条简单的暂行章程与上海商务总会公议详细章程,以及天津商务公所暂行章程与天津商务总会细密的试办章程作一对照,即可一目了然。(19)

概括上述,从严格意义来说,近代中国商会的正式诞生,应该是始于1904年。尽管我们断定商会诞生的时间,较诸多数论者所说的1902年要晚两年,但当时仍不曾有其他各类商人社团成立,所以商会依然是近代中国成立最早的新式商人社团。在许多地区,其他商人社团的产生,还与商会的努力和推动有着密切的联系,具体情况我们将在本书第七章集中叙述。

① 苏州商会档案,第69卷,第17页。

② 苏州商会档案,第12卷,第2页。

③④ 苏州商会档案,《商部为设会规定致苏州商务总会札文》(光绪三十二年九月二十九日)。

⑤ 徐鼎新:《旧中国商会溯源》,《中国社会经济史研究》1983年第1期。

⑥ 见王笛:《关于清末商会统计的商榷》,《中国近代经济史研究资料》,第7辑。

⑦ 王笛:《关于清末商会统计的商榷》、《中国近代经济史研究资料》,第7辑。

⑧⑩ 《增订江西商务总会章程》,苏州商会档案,第66卷。

⑨ 皮明庥:《武昌首义中的武汉商会和商团》,《历史研究》1982年第1期。

(11) 《江震商务分会试办章程》,苏州商会档案,第4卷。

(12) 《广东总商会简明章程》,《东方杂志》,第1年,第12期。

(13) 《江西商务总会创办章程》,苏州商会档案,第68卷。

(14) 《增订江西商务总会章程》,苏州商会档案,第68卷。

(15) 章开沅:《辛亥革命与近代社会》,第105、181页。

(16) 《上海县续志》,“建置志”。

(17) 《天津商务公所暂行章程》,《大公报》1903年6月2日。

(18) 《商务公所禀请银行事》,《大公报》1903年6月4日。

(19) 上海、天津两商会的章程,分别载《商务官报》光绪三十三年第14期和《北洋公牍类纂》卷二十一,商务二,《天津商会档案汇编》(1903—1911)上册,天津人民出版社1989年版。

清末商会的组织体制,根据商部奏定的《商会简明章程》规定,各省垣及通商大埠均设商务总会,府、厅、州、县等中小城市设商务分会。1906年,上海商务总会总理曾铸呈文商部,告知“凡贸易丰盛各村镇,均欲遵章请设分会”,请明定分会章程。商部批示:“现在风气日开,群情渐臻鼓舞,多设一处,自可多获一处之益……遇有禀请设立分会之处,应即随时转禀本部,不得稍有阻遏,致拂商情。”①同时,商部制定《商会章程附则》六条,为免纷歧,原则上一州县“每属只准设立一分会,其设会所在,不论系城埠,系村镇,总以在该州县中商务最盛之地为断”。但又说明:“各省商务情形不同,往往一州县中商务繁富之区不止一处,彼此相同,无可轩轾,自应量予变通,两处均准设立分会。惟须实系水陆通衢,为轮船、铁路所经,商贾辐辏之处,方得援照办理。”②由于各府州县均设立分会,有的甚至不止一所,因此分会为数最多,遍及全国各城镇。

同是1906年,江苏锡金商会总理周廷弼又禀告商部,说明“商会之设,所以联络商情。惟大多数之联络,必积小多数之联络以成之,积村堡以成乡镇,积乡镇以成县邑。苟乡镇之商不能互相联络,则居县邑而言联络,非失之范围狭小,即失之呼应不灵。”为此进一步提出:“就各乡镇凡有商铺荟聚之处,次第筹设分会之分会,藉广联络,而资调查。此项乡镇分会,统隶属于县城分会,分之则各自为部,合之则联成一气。譬如身之使臂,臂之使指,部位分明,血脉联属,毫无扦格不通之弊,然后可实收联络之效。”③很显然,商人希望大至商埠,小至各州县村镇,商家均能紧密联结。商部准如所请,将“分会之分会”定名为商务分所,规定“嗣后各府州县中,如已设立商会,而各村镇尚有续请设立者,即令定名为商务分所,与各该处总、分会设法联络”④。商务分所由公举的会董主持日常事务,不选总理,也不颁发关防图记式样。

于是,清末的商会最终形成商务总会、商务分会和商务分所这三级组织体制。分所隶属分会,分会隶属总会,相互之间宗旨相同,规章一致,组成一个层层统属、不可分割的有机整体。以清末的苏州商务总会为例,其下属有梅里、平望、江震、盛泽、常昭、昆新、东塘等八个设于县镇的商务分会,各分会之下又有同里、震泽、菉溪、黎里、周庄等十五个设于集镇的商务分所。这样,商会这一新式商人社团即不仅见于大商埠和中小城市,而且普及延伸到了县、镇、集市等十分广阔的区域,建构成一个广泛的网络系统。正因为如此,商会成为近代中国各类商人社团中数目最多的一种。迄至1912年,全国各地除西藏等处外都相继成立了商务总会、分会和分所。关于这一时期全国商会的总数究竟有多少,由于资料记载比较分散,学术界意见尚不完全一致。徐鼎新根据《中国年鉴》(第一回)中的《各省商会详表》、《农工商部统计表》、《第一次农商统计表》等资料,按年代统计,认为1912年全国已有57个商务总会,871个商务分会,详见《清末民初全国商会发展程度(1902——1912)表》⑤:

另外,王笛主要根据《中国年鉴》(第一回)和《中华民国二年第二次农商统计表》中的商会表,按年代和省份整理排列,编成如下的《1902——1912年各省商会历年统计表》⑥:

上列两表所统计的这一时期全国商会数虽有所出入,但相差并不很大。王笛所编《统计表》商会总数为922个,其中商务总会49个,比徐鼎新所编《程度表》少8个,但《统计表》所列商务分会为873个,又比《程度表》多2个。可以肯定,迄至1912年全国的商务总、分会已多达900余个。这个数字尚未包括商务分所在内。目前所见各种资料,均未曾统计全国商务分所的数目,因此具体有多少不得而知。但据前述苏州地区商务分会下属的商务分所数,以及全国为数众多的集镇,大体上可以推定商务分所的数字不会少于商务分会。所以,如果加上商务分所,这一时期的商会数大约是2000所左右。达到如此广泛普及的程度,不仅在当时的商人社团中独一无二,而且其他任何社团也无法与之比拟。

由于商会的设立最为普及,数目最多,因此它所包容的商人之多也相应地在当时的商办社团中首屈一指。

根据商部奏定的《商会简明章程》规定,商务总、分会和分所上层领导人的数额有一定限制,其中商务总会总理、协理各1名。会董(也称议董)30至50人左右;商务分会只设总理,不设协理,会董10至30人为率;商务分所不设总、协理,会董5至10人为率。会员数额则无统一限制,由各商会自行拟定会员资格,酌情处理。有少数大城市的商务总会,规定入会必须缴纳数额较高的会费,但更多的商会,尤其是商务分会和商务分所,在这方面没有严格限制。此外,与公所、会馆不同,商会对会员无行业、籍贯等等限制,因而不论是本地土著商人,还是他省在本地寓居经商者,也不限某一行业,凡合乎商人资格,愿遵守商会的各项规章制度,即均可加入商会。这就使得各地商会能够将大量商人集结在自己的周围,拥有数量相当可观的成员。

关于商务总、分会会董和会员的数字,上列徐鼎新所整理的商会发展程度表已表明,从商会开始出现到1906年的三、四年间,全国30个商务总会和147个商务分会中,会董数是6000多人,会员数多达58600人。至1912年,总、分会增至928所,拥有会员20万人以上,其中会董也有23800人左右。据徐鼎新附记说明,表列商务总会会董数尚缺二地资料,会员数缺一地资料。商务分会会董共缺四地资料,会员数共缺十八地资料。另外,“由于各书记载商会会董、会员数,有的是成立时的数字,有的则是成书时商会发展起来的数字,而历届商会改选后又陆续有新的工商户入会,故上述会董、会员数字可能同实际数字有一些距离”,只是“提供一个同实际情况大致相符合的数量概念”。照此推断,这个“大致相符合的数量概念”只会少于实际数字。

但王笛认为,上述商会会董数、会员数与历史事实不无出入。他根据《中国年鉴》(第一回)和《中华民国二年第二次农商统计表》的《商会累年比较表》,统计出1912全国商会的会董数为21854人,会员数为196636人。为便于比较,仍将王笛所列该表转载如下⑦:

此表与前面王笛拟定的《1902——1912年各省商会历年统计表》商会数不符,要少128个。据其解释原因有二:一是所引资料缺1912年京师等地的记载,二是有的商会在清末设立,但1912年已不存在,而以后又恢复。

王笛通过考订排列,论证徐鼎新所列《程度表》中的各省会董数、会员数有许多是1918年的统计数字,而《中国年鉴》(第一回)和《中华民国二年第二次农商统计表》中1912年的统计数字完全一致,因而更为可靠。或许王笛上表中的统计数更接近历史实际,但也表明当时全国加入商会的商人已超过了20万之众。

还应强调指出,清末商会除会员外,另还有会友和名誉会员。会员实际上是各帮各业的商董,“即各帮各业之领袖”⑧。有的论者以汉口商务总会为例,说明其“组织比较狭小,与会者系殷实商家”,它“以行帮为单位选出帮董组成,所以商会成员较少。在辛亥革命前,成员不足二百”⑨。之所以得出“组织比较狭小”这样的结论,即是忽略了会员之下还有为数更多的会友也属商会成员。对于工商户参加商会,一般商会所规定的条件要比会员松得多。例如上海、苏州等商务总会都明确规定,会员必须每年缴纳300元以上的会费,而会友则只须缴纳12元。江西商务总会还特别指明:“凡省城内外大小商业店户,及外省外府之在客驻省,愿尽扶助本会义务者,皆得入会,以期同享本会保护之公益,伸张个人之权利。”⑩有的商务分会也规定:“凡商家赞成入会者,即为本会会友”(11)。

会友在商会中的权利虽不及会员,但也享受商会的一应保护,“凡有公益,一律均沾”(12)。有的商会在章程中明确指出:“本会会员、会友既入会,应一律相待,毋有歧视。”(13)会友拥有的权利包括:选举各该帮、该行会员;遇开特别大会及年会,均可入会与议;有关商务之事,可条陈意见,请公同评议,或代为登入会报;遇有不平及受屈抑之事,来会伸诉,本会查察属实,可代为伸雪;可向会内查询一切关系商务之章程、法律;如有紧要关系重大事件,可由该行会员介绍到会,请开特别会议(14)。

此外,各商会同会录一般也将会友列入其中。如我们所见民国初年刊印的《苏州总商会同会录》,列举入会商号1000余家,凡会友均包括在内。所以,统计参加商会的商人数字,不能仅仅只看会董和会员,还要看会友。毫无疑问,会友的人数将远远多于会员,是清末商会中的一般成员。徐鼎新、王笛据以统计商会会员数的有关各种资料,均未说明会员中是否包括会友,如果以上数字未包括会友,那么商会中的实际商人数就会超出其几倍甚至十几倍。由于资料限制,目前我们对此尚不能作出确切结论。

至于名誉会员,因规定必须独捐巨款,而且系当地的社会贤达,故在商会中人数不多,有的也不是商人。

由上而知,尽管在商会成员人数问题上还需要作进一步的考察,但可以肯定,与其他商办社团相比较,参加商会的商人数无疑是最多的。不论是当时还是后来,都没有哪一个社团象商会这样包容如此之多的商人。

从诞生的时间上看,商会也可以说是清末出现最早的商人社团。这一方面是因为早在19世纪末,资产阶级维新派代表人物即已呼吁成立商会,20世纪初又有更多的商界有识之士意识到设立商会的重要性,另一方面也是由于清政府自上而下首先倡导的也是商会。

关于商会何时正式诞生,目前学术界的意见也不完全统一。多数学者认为,1902年成立的上海商业会议公所,即是中国最早的商会。1903年设立的天津商务公所,也属新式商会组织。如上列徐鼎新、王笛统计的各年商会数字,1902年和1903年的商会实际上就是指的商业会议公所和商务公所。但是,有的学者指出,商业会议公所和商务公所是名实不尽相符的商人组织,只能“看作从商务局向商会的过渡”,“不是正规的资产阶级社会团体”。近代中国要求成立商会的呼声虽早已见诸维新派的书刊,但却是“从名实都不相符的商务局开始,历经名实不尽相符的商业会议公所,然后才是1904年以后粗具近代格局的商会的诞生”(15)。也就是说,中国的商会正式成立于1904年。

我们认为,既要肯定商业会议公所和商务公所与商会有比较密切的联系,但又不能将其与商会完全等同看待,称之为“从商务局向商会的过渡”,在某种意义上来说是比较恰当的。以上海商业会议公所为例,其不同于官办商务局之处显而易见。如领导人均非在职官吏,而是商董。总理严信厚,副总理周晋镳,分别是源丰润银号主和通久源轧花厂的股东及经理人。组成董事会的5名总董,是汇业、茶叶、洋货业、四明公所、广肇公所等大商帮的商董。70余名议员,也是“就南北市各业各举商董二人”组成。上海商业会议公所成立后,参照“上海洋商总会及各处商务局所规章”,拟定暂行章程六条:“明宗旨、通上下、联群情、陈利弊、定规则、追逋负”(16)。强调“集思广益,讲求商务”,“不蹈官场积习”,“不侈纸上空谈”。从其成员构成、活动内容看,上海商业会议公所应该是商人组织。正因为如此,1904年商部颁行《商会简明章程》,即饬令上海商人以商业会议公所为基础组成商务总会。

天津商务公所的情况与上海商业会议公所相类似,主要也是由商董组成,“各行商业大者公举董事二人,小者一人”,办事人员“不得稍染衙署局所习气”,“凡有于商业不便之事,应即设法改革”。每逢朔望,邀集各帮商董赴所讨论有关事宜,其余商人也可自愿参加。公所实施“挽救各策,须以大众意见相同为准”(17)。

应该注意的是,上海商业会议公所和天津商务公所虽可看作商人组织,但仍与后来的商会有所区别。如上海商业会议公所的总理、副总理都不是由商人自行推举,而是官府一手指派,天津商务公所甚至还以天津知府凌福彭为督办,其总董也“事事请命而行,恐负委任”(18),仍带有半官方色彩。更重要的是,我们说1904年以后成立的商会是近代新式商办社会团体,在于它规定了一整套民主选举制度,制定了完备细密的规章以及具有近代民主特征的议事制度,同时还对会员的义务和权利也明确作了规定,正是这些完全不同于传统会馆、公所等行会组织的特点,体现了商会的“新”之所在,而上海商业会议公所和天津商务公所却恰恰不具备这些特点,因此不加区别地将其与商会等同看待是欠妥的。1904年上海商业会议公所和天津商务公所分别改组成商务总会,并非仅仅只是改变了名称,而是在组织制度等各方面注入了上述近代新式社团所必须具备的诸特点。如将上海商业会议公所六条简单的暂行章程与上海商务总会公议详细章程,以及天津商务公所暂行章程与天津商务总会细密的试办章程作一对照,即可一目了然。(19)

概括上述,从严格意义来说,近代中国商会的正式诞生,应该是始于1904年。尽管我们断定商会诞生的时间,较诸多数论者所说的1902年要晚两年,但当时仍不曾有其他各类商人社团成立,所以商会依然是近代中国成立最早的新式商人社团。在许多地区,其他商人社团的产生,还与商会的努力和推动有着密切的联系,具体情况我们将在本书第七章集中叙述。

① 苏州商会档案,第69卷,第17页。

② 苏州商会档案,第12卷,第2页。

③④ 苏州商会档案,《商部为设会规定致苏州商务总会札文》(光绪三十二年九月二十九日)。

⑤ 徐鼎新:《旧中国商会溯源》,《中国社会经济史研究》1983年第1期。

⑥ 见王笛:《关于清末商会统计的商榷》,《中国近代经济史研究资料》,第7辑。

⑦ 王笛:《关于清末商会统计的商榷》、《中国近代经济史研究资料》,第7辑。

⑧⑩ 《增订江西商务总会章程》,苏州商会档案,第66卷。

⑨ 皮明庥:《武昌首义中的武汉商会和商团》,《历史研究》1982年第1期。

(11) 《江震商务分会试办章程》,苏州商会档案,第4卷。

(12) 《广东总商会简明章程》,《东方杂志》,第1年,第12期。

(13) 《江西商务总会创办章程》,苏州商会档案,第68卷。

(14) 《增订江西商务总会章程》,苏州商会档案,第68卷。

(15) 章开沅:《辛亥革命与近代社会》,第105、181页。

(16) 《上海县续志》,“建置志”。

(17) 《天津商务公所暂行章程》,《大公报》1903年6月2日。

(18) 《商务公所禀请银行事》,《大公报》1903年6月4日。

(19) 上海、天津两商会的章程,分别载《商务官报》光绪三十三年第14期和《北洋公牍类纂》卷二十一,商务二,《天津商会档案汇编》(1903—1911)上册,天津人民出版社1989年版。