参考文献

第三章 明清陕西商人联号制运作模式

明清时期,陕西商人在企业运营过程中,不断的积累资本,扩大企业规模,同时努力寻求降低企业风险的方法,进行制度创新。几百年的积累使许多陕西商业家族拥有了遍布全国经营各类商品、规模大小不一的商号。为了对各个商号进行统一、协调、有效的管理,陕西商人采用了联号制的经营模式。这种经营模式类似于西方子母公司关系,但有着许多自身的特点。

第一节 明清陕商联号制的形成原因

明清时期,陕西商人抓住了“食盐开中”的政策机遇,走上了输粟边关,换引淮扬的长途大规模商品贩运道路,开始进军广阔的全国市场。在进行盐业买卖的同时,陕西商人还将大量的土布贩到西北边关。起初,因人地生疏,陕商在江南收布只能采取假手牙人牙行代购的方式,“先发银于庄而待其收布”。由于牙行自恃经济力量雄厚、阻隔买卖,对交易双方进行盘剥,甚至剥夺交易双方的经营自主权,“不许自交易,横主价值”。在这样的状况下,陕商创造了“设庄购布”的经营方式,在产布的市镇设布庄直接收购布匹,自行加工印染,变行商为坐商。这就形成了专业从事远程贩运贸易的陕商向棉布采购领域的扩张,避开牙行的盘剥,降低了交易费用,提高了企业运营效率;同时,稳定的商业网点有利于掌握市场信息,更好地把握市场机遇。陕商大多在三原设总庄,节制设在江南的分庄,从而实现购销加工的一体化经营。

在西南地区,陕商在四川经营边茶贸易时,也采取“驻中间,拴两头”的购销一体化经营模式。驻中间是指在雅安、打箭炉等茶叶交易中心设总庄,通盘指挥协调边茶业务,也叫“本庄”。拴两头是指在茶区设分店收购、焙制茶叶,运康定总店库存待销;另一头在藏区设分店销购茶叶。固定的经营网点的形,成,为进行汉区、藏区物资对流提供了条件,使经营范围也得到了扩展。如陕西商人在康定办的“恒盛合”茶店,其业务是“由康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货等运到木里销售,再由木里收购金子、麝香等运到康定销售”,“德泰合”茶店“由康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货运到甘孜销售,再在甘孜收购鹿茸、麝香、虫草、贝母及各样皮张运往康定销售”。

一体化战略稳固了陕西商人在其专业经营领域的地位,有助于降低市场风险,促进企业的发展,也形成了最初的联号制经营模式。陕西商人注重企业积累,如德泰合茶庄就规定,“年终结账时,不管赚多少钱,先提一半作为号上公积”,资本像滚雪球一样越来越大。这些资本不会被闲置,或者用来开设新的分号,扩大经营的地域范围,或者流向利润高的其他行业中,形成多元化经营。陕西的商业家族大多是多元化经营。渭南孝义镇赵家的产业有盐业、布店、典当、茶庄、粮店等,在四川自流井和乐山设有“元记”盐号,在涪州有“恒盛合”盐号;在泾阳设有“恒春益”茶号和“德厚堂”茶号;在西安的湘子庙还开有当铺,并在兴平、武功、户县、周至各县设有分号。渭南信义镇焦家在川东成都一带主营典当,在川西雅安一带主营茶业,在西安、华县、潼关、赤水等地设分号,主营钱业和皮货。采用多元化经营战略可以降低行业本身的风险,避免因行业的不景气而使整个商业家族走向衰落。

一体化和多元化的经营战略,是陕西商人在特定市场条件和商业资本积累状况下所做的战略选择。在这些战略的运用过程中,形成了分布在不同地域的,经营着不同商品门类的受同一个家族控制或某几家族共同控制的企业集团。有的企业集团相当庞大,比如渭南西塬贺家在极盛时,“西同凤乾五郡四十余州县质库凡八百余”,还在四川、兰州、新疆等地办有字号,做皮毛、茶叶生意。财东直接掌控这些大小企业是不可能的,故对其进行划分,构建起一个企业间的层级管理体系,通过授权,一个层级向上一个层级负责,最高层级向财东负责,最终达到财东掌控和管理整个企业集团的目的,这就是联号制的经营模式。

第二节 明清陕商联号制的运作方式

联号制实质上是企业集团内部直接控制权安排。在明清时期,按照陕商的商业惯例,陕商商号的经营权和所有权分离程度很高,多在号规中对商号独立的财产权和经营者独立的资本运营权进行保障。如德泰合的号规就规定“财东如在号上支用银钱,须登账在年终红利内扣除”,“掌柜为本号全权负责人,对号上人有绝对任免使用权”。财东作为出资者其权力仅限于分取红利、任用掌柜和监督检查,掌柜几乎掌握有完全的企业运营管理权。这就使企业扩展、新商号的设立分为两种情况,其一是财东投资设立商号,交某个总号直接控制,代行出资人的权利;其二是某个商号自身作为出资人,投资设立子号,当然成为子号的直接控制者。在实际中,以后一种情况居多,因为财东多远在陕西老家居住,当时又没有便捷的交通工具,故商号多由掌柜自行运营,企业的扩张也听其自主,但掌柜需写号信向财东报告经营情况。比如,德泰合的南、宋二财东年老返陕后,任刘会朝为总经理,他勇于开拓,“派宁瑜到上海扎庄,派阎治平到重庆扎庄”,可以看出这里的分庄是总庄自主扩展的结果。

总号和分号的关系,接近于西方的母子公司,而非总分公司关系。总号是分号的直接所有者和控制者,行使股东的权利;分号不是总号的派出机构,而是有着独立的财产权的经营主体。其具体表现在生产经营和核算制度两方面。就经营而言,分号有比较强的经营独立性,其独立性相当于总号对财东的独立性,在实质上总号对分号而言扮演的也是财东的角色。这种情况的形成与当时的生产力背景是分不开的,明清时期还没有现代化的交通工具与通讯手段,信息的传达和反馈需要花费大量的时日,采用总分公司结构不利于及时对瞬息万变的市场形势作出及时的应对;而采取母子公司结构,分号拥有自主经营权,可以更灵活地适应经济形势变化,应对市场风险。就核算而言,总号与分号是相互独立的核算单位。在民国时期曾任德泰合茶庄总经理的杨益三先生,在其回忆中提及,“甘孜分号尚欠总号一万多元”;也就是说,这笔钱是两个独立的企业之间的资金借贷,而不是同一企业内部的资金调拨;这说明就核算而言总号与分号之间类似于母子公司关系,而非总分公司。这种核算关系的形成一方面是因为由于现实条件对核算能力的限制,做统一核算没有现实的可能;另一方面也是与独立经营制度相配合的结果。

在整个企业集团内部,各分号与总号之间又各有分工,业务相互联系,协调配合。如德泰合“设庄口六处:打箭炉(即康定)为总号,收买麝香、鹿茸、虫草、贝母、狐皮与一些草地输出物,亦发售茶、布、绢、绸等川货于草地;雅州分号,采购茶布;成都分号,办理汇兑;重庆分号,办理炉货出口装运报关等事;上海分号,发售麝香、贝母、皮毛等出洋货物。皆无门市。又于陕西西安设分号,专司汇兑红利”。另外,在其极盛时期,德泰合还在成都设裕泰隆绸缎庄,在康定设聚成茶庄。这种企业集团内部各商号独立经营、业务密切相关、分工又协作的关系明确显现出了整个集团形成与演化的一体化和多元化战略痕迹。

第三节 明清陕商联号制的作用

联号制是在特定时代背景下的制度创新,它与西方的母子公司制度非常相近,又有自身的特点。这种制度创新对陕西商业资本壮大发展起到了很好的推动作用,为陕西商人带来了源源不断的财富。

首先,联号制有利于整个企业集团的发展壮大。企业资本发展到一定程度时,为了追求更多的利润,企业会将资本投入到与自身业务关系不大、甚至完全无关的产业中。相对于派出本商号人员成立直接管理的机构,采用联号制方式由总号派人在号内领取本金,新设独立经营的分号专职经营,总号监督而不直接管理,更有利于培养专门人才,降低管理费用,从而获取更多利润。

其次,总号与分号的母子公司关系与陕商普遍采用的“领本分红制”企业内部治理方式相结合可以更有效的防范委托代理风险的出现。领本分红制是以号规的约定为基础的股权制度,它把企业的红利按照一定比例分成银股和人股,其中的银股是财东的分红比例,人股是商号内掌柜和伙计共同的分红比例。除分红外,掌柜与伙计没有工资。这种制度的推行使企业员工的利益与企业的经营情况紧密相关,有效调动了商号掌柜与伙计工作的积极性,使企业发展壮大。联号制采用母子公司结构,总号代行财东职权,按比例与分号掌柜、伙计分红。在路途遥远、交通工具不发达、总号难以对分号进行有效监督节制的条件下,采用这种制度可以说是克服委托代理问题的明智选择。

再次,采用联号制还有助于形成品牌效应。联号制下各商号往往按照其经营范围设立总号,并随业务的扩展而设立相同名称的分号,这就对总号长期以来积累形成的品牌形象加以利用,使分号能够较快得到顾客的认同,从而降低营销成本,形成品牌效应。比如渭南西塬贺家清中叶以后一直执陕西钱业的牛耳,其当铺遍布“西同凤乾五郡四十余州县”,贺家的当铺建筑很有特点,首重高大坚固,两邻的隔墙必高出屋面数尺,以防火灾曼延;因此,看到建筑就知是贺家当铺,这样贺家当铺的各分号就可以借助整体的信誉而快速发展。

第四节 明清陕商联号制下的资本安全机制

在“联号制”的企业经营体制下,总号与各地分号之间路途遥远,在明清金融制度不够健全的条件下,企业内部的资金调度主要靠运现周转。而明清时期货币流通的主要形式是银锭。这种货币形式不仅数量巨大而且外形不宜藏匿,在社会治安不靖,土匪没道的封建社会,保证资金运送周转的安全,就成为商家必须下大力解决的问题。

明清时期的陕西商人成功地将镖师、镖局引入自己的经营机制,使镖师、镖局成为保证企业资金安全的“龙护卫”和那一时代的经济保安组织。所以,陕西商人的“联号制”与镖局的起源有不可分割的联系,也可说镖师、镖局是陕西商人“联号制”下的资金安全保证机制,是陕西商人创造了历史上的镖师和镖局。

一、镖客的起源:从“标客”到“镖客”

在中国古代,镖客的起源有不同的说法。

其一,认为这类人多擅长使用飞镖而得名,“镖客”即“带镖之客”。《武侠丛谈·老镖客》有曰:“关东巨盗,都魁悍武桀,甚非江淮间穷民迫饥寒为盗者比也,故巨贾豪商挟资出其他者,辄不吝厚币延聘护行武士,其人大率持镖三寸许,制以精铁,锐其末,掷击人数丈外,无不中,世称之为镖客云”。但事实上,飞镖是并不是镖客的首选武器,因为如果飞镖轻了就没有了杀伤力,重了又打不动,一般都是一斤一枚合适。武侠小说中的“金镖”本来应该是“斤镖”才对,这样的飞镖,十个就是十斤,带在身上很不方便,所以认为“镖客”即“带镖之客”似乎并不妥当。民国年间著名镖师李尧臣在其《镖师生活》中也说:“有些镖行的人能使飞镖,因此有人以为镖局的得名,就是因为使用飞镖的缘故,这实是一种误会……飞镖不过是一种武器罢了,镖行的人也不是人人能使飞镖”。

其二,认为“镖”本来是“标”字的假借,“镖客”一词由“标客”演变而来。这是有证据的:明代成书的《金瓶梅》中,提到镖行、镖船均写作“标行”、“标船”等字样;清代镖局内部秘传的《江湖走镖隐语行话谱》中也有“齐云获愿,祁明走标,除忠访友”的字样;至清末,梁启超的《中国地理大势说》中也有“燕齐之交,其剽悍之风犹存,至今标客响马,犹椎埋侠子之遗”。这就表示,明代时镖局的相关事物用“标”;清代以后“标”、“镖”皆用,以“标”为主;民国之后改用“镖”字。

在历史上,游侠、武士自古有之,但镖客、镖局的出现却在明代以后。这是因为“镖客”、镖局的由来与明代陕西商人在江南购贩标布有关。

在明代,陕西是中国棉花的主要产地。棉花种植在元代从新疆传入陕西,陕西渭河流域是中国短绒棉的主要产地。但由于陕西黄土高原空气干燥,纺纱织布断头太多,难以成匹,而江南苏松嘉杭四府是中国棉布的主要产地。这便使明代物质生活领域存在着“北棉南去”和“南布北来”的南北物质流向。陕西商人携带大量白银到江南购贩棉布,一人携带银两动辄千万两、千百万两。由于路途遥远,社会治安差,有盗贼之忧,故陕西客商常请武艺高强的人保镖护送,这些护送标布的人就被称为“标客”,他们押解的银两就成为“标银”,回程时押解的布就称为“标布”。傅衣凌先生曾在《明清时代商人及商业资本》一书中指出:“为了明清两代江南的标布多鬻秦晋,我疑清代的标客,即源自标布客商,而标局则为护送布商而得名”。这一解释抓住了“标客”这一概念的实质,指出了标客与社会经济背景的关系。叶梦珠《阅世编》中也把标客与巨商并列,称“标客巨商罕止”。后来,江南标布被鄂豫府布代替,“标客”与“标布”行业逐渐分离,成为专业的武装保卫人员。

二、镖客与镖局的形成与发展

镖客与镖局是社会商品经济发展的必然产物,反过来又对商品经济发展具有推动作用。

在明代以前,大宗货物的长途流动掌握在官商手中,有国家力量的保护,不需要民间力量武装护卫。小商小贩经营的是日常针头线脑的生活物品,方圆五里之内,谈不上长途贸易。偶有从事长途贩运的大商人,也以奢侈品为主,满足的是王公贵族的奢侈消费,“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹰”。专业化的自由商人没有形成规模,社会也就缺乏对保镖业的有效需求。

明代以后,山陕商人抓住“食盐开中”的便利条件,将大量的粮食运到边关,换取盐引,然后到淮扬地区换取食盐,再运到指定的地区销售。这一过程中,山陕商人也把大量江南地区的产品运到西北边塞,其中就包括适合北方人的江南标布。当山陕商人从江南购得标布,捆载北贩时,路途遥远,人生地疏,明代治安差,盗匪出没,江南湖港河汊,水道隐蔽,而塞北高山巨川,沟壑纵横,“贼匪巢窟,蜂屯蚁杀;不可耙梳”。布贾商贩挟赀持莽,往往成为盗贼追杀的目标,而封建政府的军队、衙役难以对于数量众多的自由商人进行有效的保护,这就促使民间武装护送的形式发展起来。

最初,对商贾的保护多是出于习武者的侠义精神。当路遇盗贼抢劫商人旅客时,便挺身而出,赶走盗贼,本着帮人帮到底的精神,把商旅送上一程,等商旅到达安全地界方才离去。被保护的商旅自然也是千恩万谢,有时还要送上一定的谢礼;所以当形成专业化的人员与组织之后,雇主给予镖客的报酬称为镖礼,而不叫做酬劳或是薪水。当偶然性的保护成为经常行为时,专业化的镖客就出现了。明代陕西商人在苏州就雇请苏州人姚大汉作为保镖,姚“形体魁伟倍于众人,故呼之为大汉……尝为布商护其资,往来秦晋间,盗不敢近”,这说明姚大汉已经是专业的镖客了。清代横行陕西的“关中刀客”也与护送商旅有关,这些刀客“携带关山刀子,贩运私盐、私茶,给个别商家保镖,抽取些许保护费……这种保护在彼此有利的情况下逐渐壮大起来,由少数的少量增长为大帮大量的”。这表明,关中刀客既是封建时代的武装走私者,也是半职业的镖客。

到明末清初社会上已经有大量的镖客存在,镖局的雏形也出现了。三两个会武艺的人聚合在一起,在一些交通枢纽或者旅店中等候需要保护的商旅。他们一般推着一辆小车子,车上装着武器和生活用品,车上插一面小旗以招揽顾客。接到生意后,他们推着小车送上一程。送的路程不会太长,有点接力赛的性质。

这种形式的镖局远远不能满足大宗货物、银两长途运输的社会需要,于是到了清代有组织的规范运作的镖局出现了。这类镖局成立时要向当地政府立案,领取执照,有缴纳商税义务。镖局内部有严格的编制,分工明确:掌柜负责看货估价,核算效益,镖头与镖师负责护镖上路,伙计与厨役负责后勤工作,已经有了股份制企业的许多特征。

清代是陕西镖行的兴盛时期,镖局数量多,规模大,当时西安的镖师就有500多人,有镖局48家,而业务范围最广、影响力最大的是丰庆镖局,主要经营保护东大路的棉布贸易生意。其鼎盛时期从业人员达到千人以上,在南京、上海、西安、天津等地设有分号。镖局的业务范围也极大拓宽,除护送货物银两外,还为王公贵族、富商大贾护院,在商号坐店以使其免受地痞流氓滋扰等,甚至朝廷的官银一度都是由私人镖局来押运。清代镖行的兴盛,还表现在形成了东大路、西大路和北大路三条重要且各具特色的运镖路线;保镖行业人才辈出,清代光绪年间还出现了西安镖师与回民武士比武的场面。在四川成都陕西镖师李三上演了大闹成都、保护陕西商民利益的威武雄壮的历史活剧。清代所流行的手抄本《江湖走镖行话隐语录》也从一个侧面反映了当时保镖行业的兴盛。

在明清时代,镖局作为陕西商人“联号制”的派生组织形式,与陕商字号形成紧密的业务联系,这就是陕商历史上特有的“镖期”,即镖局为商号押送银两的固定时期。由于在明清时代,商家销售一般多采取赊售的方式,分为春、夏、秋、冬收账,商家叫“四季表”,每季最后一月的二十三、二十四两日为收账之期,商家将银两收齐后,二十八、二十九两日交由镖局将银两押送回兰州和三原的总号,这就是历史上的“走镖之期”,就是“四季镖”。在这两日,镖局派镖师到各地的坐庄分号,将所收银两用专门的“标箱”装载,标箱做成马鞍状,一般是一百两为一箱,一匹马驮两箱,由镖师押解,按固定的路线行走,就形成历史上固定的镖路。镖路一般走人多安全的大路,头马鞍子上树有“某某镖局”的小黄旗,镖师前后护卫,并前后呐喊,互相呼应,晓行露宿,直到总店。

为了保护镖银的安全,在明清时期陕西商人可谓老谋深算,他们将子号一般按镖路布设,如从兰州到三原的十八马站,站站都有自己的分号,镖师押解银两一般都歇在自家固定的分号内,不歇别家店。这样既使分号遍布于热闹繁华的镖路村寨,业务昌盛,又保证了镖银押解的安全,节省了押运成本,可谓一箭三雕,充分表现了陕西商人的稳健谋划,被当时的商界广为赞誉。

第五节 明清陕西商人创造的“青海歇家”与“康藏锅庄”民族贸易形式

一、明清陕西商人与青海歇家

我国自秦汉以来就是统一的多民族国家。祖国的西北地区向来是蒙古、藏等少数民族主要聚居地区,他们以牛羊肉为生,逐水草而居,畜牧经济是其主要经济特色。生产的单一性与需求的多样性之间的矛盾,使他们与内地农耕经济的交换成为经济发展的必然趋势。这种交流在《史记》、《汉书》中早有记述。明清时期,为了巩固边疆,在明清政府“食盐开中”、“茶马交易”等特殊政策驱动下,内地与西北蒙古、藏等少数民族之间的贸易更加繁荣。而从事西北汉藏贸易的主要是山陕商人,他们对明清之际西北地区经济的初步开发与商品经济的繁荣作出了历史性贡献。

青海地域辽阔,物产丰富,但长期以来由于“交通不便,封建保守思想严重,当地人出外经商的很少,仅有少数土产,零星运销邻省,以换回一些必需的商品。大多数资源,则处于货弃于地,无人过问的状态。”①青海闭塞的经济环境和风气未开的贸易状况为山陕商人从事商贸活动提供了市场机遇。山陕商人抓住机遇,以共同的地域乡土文化、风俗习惯为纽带,组成商帮,联手协作,共同走上垄断青海经贸活动的道路。

明清时期,政府为了巩固国防,羁制边外蒙古、藏等少数民族,对西部实行“茶马交易”的特殊政策,为山陕商人青海贸易提供了政治条件。在冷兵器时代,战马是基本的作战工具,养购战马是巩固国防的军政大事。而“西番素产马”②,陕西“洮、泯、河州、西宁等处所沿边夷,即古之土蕃”③,他们以牛羊肉、乳酪及青稞面为主食,需茶来化解油腻帮助消化,茶是他们不可缺少的生活必需品,因此他们对中原在经济上的依赖主要是茶。明政府为笼络、控制西番少数民族,实行茶马贸易,“用马易茶,固番之心,且以强中国。”④明廷在青海西宁等地设立茶马司,引导山陕商人把大量内地茶叶贩运边关,既解决了蒙古、藏等少数民族群众的生活所需,又加强了边疆安全。

清朝政府为了保卫边疆安全,多次用兵西域,大军所需粮草军饷主要依靠陕甘运输。为满足军中所需,清廷允许商人携带货物,随军出关,以资供应,史称“随军贸易”。巨大的利润和有力的政策吸引了山陕商人,他们携带从各省贩运来的货品,跟随大军,沿途历经宁夏、青海、新疆等省,到西北边地进行贸易,出现了“陕晋甘川之人亦闻风而起,争赴关外”⑤的景象。西宁府作为西藏、青海入关之门户,成为当时山陕商人与蒙古、藏等少数民族交易的中心市场,内地客商与蒙藏商人皆来此进行贸易。但是双方在从事鬻布、贩茶、收购皮张的贸易活动过程中存在着语言不通、习惯不同、度量不一、价值有别的困难,阻碍了贸易的发展。而清政府所采取的准许丹噶尔“往返货物,皆不收厘税”⑥,于汉回商人的货物也只收过境税,这种税收政策激发了山陕商人赴青海贸易经商的积极性。丰厚的利润使山陕商人意识到要解决汉藏贸易存在的现实困难就必须有一个沟通买卖双方的中介组织。他们在长期的经贸活动中创建了“歇家”,作为贸易中介组织。歇家的“歇”,即汉语“歇伙”、“歇脚”之意,歇家即为汉藏贸易歇脚中转之地,从歇家的称谓可知,最初的“歇家”是山陕商人为方便贸易而设立的多功能综合性贸易组织。它既是商人贸易居停之地,也是堆放货物之所,还是沟通汉藏商人的居间贸易组织,类似于山陕商人在内地各处设立的“会馆”。这一时期被称为山陕商人“自办歇家”、“客办歇家”阶段,也叫“自搭炉灶自落台”。当时山陕商人在西宁、湟源(丹噶尔)设立的歇家就有38处,现在可以追忆的有:万盛魁、宝盛昌、兴源、顺义兴、德兴盛、福兴连、忠信昌、世诚当、日新盛、福兴厚、荣盛魁、忠兴昌、李露天、李应向、李正隆、阎大爷、阎二爷、阎四爷、牛益三、口玉、李耀庭、李凤鳞、马鹤亭、马荣庆、谢四、谢六十二、张玉祥、口质三、谢得录、德义兴、沈和、车虎臣、吴德奎、张八、祁斗二、口统邦、马黑子、马三哈等,其余不可考察。⑦仅湟源一地的山陕商人就有203人之多,几乎垄断了青海的商业贸易活动,使西宁、湟源成为山陕商人商贸活动的主要地区。今天湟源县还有大量埋葬山陕商人尸骨的福地,充分证明山陕商人为开发青海与祖国内地的贸易联系贡献了生命,从而使青海歇家迅速兴起。明代以来歇家已发展成重要的民族贸易市场。

随着经贸活动的发展和扩大,山陕商人与当地的蒙藏商人之间的矛盾日益尖锐。山陕客商自办歇家已经无法满足市场发展的需要,而且客办歇家出现了许多难以克服的主要矛盾。如山陕商人不仅不通当地土著语言,而且不谙当地的生活习惯和计量方法;蒙藏牧民则由于远离中原文明,不通汉语,不熟悉内地计量衡制,长年生活在消息闭塞、交通不便的高原牧区,对内地商人心理上存有戒备,这就需要精通汉蒙藏语言、洞晓汉蒙藏风俗、熟悉汉蒙藏道路的土著商人作为居间的贸易经纪人,来为双方传达语言,说和价格,沟通买卖。适应这种需要,当地土著商人兴办的歇家迅速兴起。这使本地商人势力逐渐扩大,西宁较大的商号如“福顺昌、永和祥、德生隆”,丹噶尔的“德兴成、忠信昌、福兴连”等,都是青海人经营的较有实力的商号。⑧蒙藏商人往往将皮毛等物交托歇家转售于山陕客商,并购回他们所需的生活资料。山陕客商也常常委托他们代购皮毛等物,以各自熟识的蒙藏人作为固定的顾主,这时山陕商人则从直接经营畜产贸易中退出,使青海歇家进入“主办歇家”的阶段。山陕商人作为客商,只是将商品交与歇家,等待携货回程,这表明山陕商人一手培植和促进了青海土著商业的发展。

清代嘉道以后,歇家在青海社会经济生活中起着越来越重要的作用,遂使歇家为官府所利用。道光二年(1822),政府加强了对私人自办歇家的控制。据西宁总兵官穆兰岱、兼护西宁道知府巴彦珠禀:“查西宁、丹噶尔、大通、贵德、循化等属均有官歇家,自应一体查办,以归划一……造官歇家花名底册,详加核查。声明向来蒙番到宁公干或买办口粮,随时报明青海并该县各衙门,事竣后亦即具报,唯土民止专报该县等情,是系向来歇家章程……”⑨这说明清季歇家由私人自办逐渐转化为准官方的贸易组织,时为“官办歇家”阶段。歇家主人为了便利其进行贸易,也需要与官府私通,“西宁办事大臣,小则与歇家朋比为奸,代蒙番私买违禁货物,从中渔利,所传之话又颠倒是非,以牟利之私。”⑩而官府又通过控制歇家来达到控制当地贸易发展的目的,所谓“官办歇家”即“系衙役各番族管钱粮之人”(11),是代理官方与蒙藏人民进行贸易的中间人,“至青海蒙古番子来,至西宁各城内向设官歇家,容留住宿。该蒙番等易买粮茶、什物,均系官歇家为之经理……”(12)蒙番、汉回各族来郡城办事或贸易,贸易任务全由歇家代理,其来去须由歇家向官府报告,官歇家不仅经商、坐买货物,而且催缴罚款、番粮,“查歇家王秀等,系循化厅官歇家,即系衙役,经催各番族钱粮之人……”(13)歇家此时已转化为官方特许的商业垄断组织。通过对歇家发展过程的分析,可见青海歇家在明清之际的经贸活动中,成为联结汉藏贸易重要的中介组织。它不仅开创了青海汉藏贸易的先河,而且带动了丹噶尔等地商品经济的发展。对于促进青海经济发展、汉藏团结等诸方面都起了重要作用。

西宁府及丹噶尔厅为甘藏交通必经之地,亦为甘肃与青海黄河南北及玉树藏货交易的重要通道。清代京广杂货入藏除川路外,以此地为大宗。蒙藏土产如沙金、皮毛、马匹、药材等由歇家中介,卖给山陕商人运往兰州,或东行入陕,或北行赴京。青海省“鹿茸、鹿角、麝香蒙番各境皆有,五柴旦大黄最有名,青海西南自黄河一带至玉树皆产大黄之地,枸杞五柴旦最多,贝母黄河南岸各山亦产出。”(14)青海的药材受到中亚和欧洲的注意,山陕商人经歇家收购将其运往天津等地,再由天津运往欧洲各地。清季“砂金、皮毛、马匹、药材、牛黄、麝香之类,多为洋行及山西商人收买,输入品为大布、茶叶、京洋杂货。”(15)

西宁城垣自明初以来,曾多次增筑,不仅为河湟重镇,也是内地通往西藏的商埠。在西宁设立字号经商的多为山陕商人,如何盛裕、晋益老等商号,年代久远。西宁民谚有“先有晋益老,后有西宁城”之说。光绪年间,山陕商人曾在西宁府设立山陕会馆,作为山陕商人贸易聚会之所。

由于西宁地近蒙藏,自清代雍正以后,青海蒙古族内附,民族贸易成为西宁商业的重要内容。畜牧产品如皮毛等经西宁集中外运,而牧区所需之布匹、国药、京洋杂货亦必由西宁分销青海各地。自清中晚期以后,西宁城内经营以布匹、杂货为主的商人多为山陕商人,如聚益、福益、德源、永丰等商号均由山西商人经营,其运营方式除从内地自购自销外,主要是从兰州、西安、三原、两湖、四川等地所设庄口接收丝绸、布匹、瓷器、海菜、文具等,抽取担头费及佣金后,发往各大商号出销。

到了雍正时期,青海蒙藏贸易的主要市场由西宁转至丹噶尔,丹噶尔遂取代西宁成为西北地区重要的中心城市。嘉庆之后,丹噶尔贸易进入极盛时期。在丹噶尔东关、西关、南城都开辟了专门接待蒙汉商人的货栈和做畜产生意的店铺。道光九年(1829),清廷设立丹噶尔厅,“嘉庆道光之际,以丹地商业特盛,青海、西藏、番货之集;内地各省,商客辐辏,每年进口货价至二十万两之多。”(16)此时丹噶尔已有东大街、西大街、中大街、仑门街、隍庙街等,牛马骡市在东关丰盛街,羊毛市在西关前街。山陕商人把洋布、大布、铁锅、京洋杂货等产品驮运到丹噶尔,经歇家的中介作价,从丹噶尔少数民族手中换取藏马、羊毛、野牲皮、鹿茸等畜牧产品,经其运往全国各地,甚至出口,使青海歇家达到繁荣阶段。由于来往商客众多,仅丹噶尔“客留客番”的歇家就有48所之多。由此可见,歇家在促进农牧区经济产品交换过程中起了重要作用。

二、歇家经营形式及其作用

青海歇家的产生和发展是山陕商人同蒙藏人民进行边地贸易的结果,是联系青海蒙藏商人与内地客商的经济实体。青海经济发展水平较内地落后,产品种类少,商品率低,与社会需求差距较大,本地手工制造业根本无法满足人民生活需要,如“清代丹噶尔贸易中参与交换的产品约200余种,其中之100余种为内地输入的手工产品,20余种为运出的畜产品。”(17)自歇家贸易形成以后,每年蒙藏人民成群结队来湟源(丹噶尔)进行商品贸易,他们带着皮毛、皮张、鹿茸、麝香等物品住在固定的歇家处。歇家一般都拥有很大的院落和能容纳200多头牦牛的畜圈,用来让蒙藏人民居住和堆积产品,以及饲养牦牛、马匹。歇家的院落内设置锅灶,用来熬茶、炸馍、煮牛羊肉,免费供应给蒙藏客人,也免费供应牦牛、马匹的饲料,所有茶饭的操作均由歇家的妇女担任。蒙藏商人委托歇家买回一年所需的青稞、面粉、茶叶等生活必需品。山陕商人、蒙藏商人会集丹噶尔互贩所属之物,形成“番货之集,内地商客辐辏”的繁荣景象。由于歇家主人与经常住在自己歇家的蒙藏商人及山陕商人有比较固定的业务联系,在开展商务活动中,为了争取蒙藏客商,歇家经常到董家庄、蒙古道,甚至远去兔儿干及日月山迎接牧民。他们在长期的经商贸易中形成和发展起来的经济联系,为汉藏之间团结友好的民族关系写下了重要篇章。

歇家虽是一种中介组织,但为了交易方便及获取更大的利润,有的歇家也直接做生意。他们从市场上的散商手中买进棉布、面粉、京广杂货等产品后转手卖给蒙藏商人从中牟取暴利。他们还从山陕客商手中买回中原的精致物品和蒙藏人民急缺的生活必需品,再高价卖给蒙藏人民。清季湟源歇家在收购羊毛时已出现垄断,如在买卖羊毛、皮张时,使用“吉下价格”(18)(即歇家们共同规定的价格)。有的歇家代购青稞、茯茶、面粉、挂面等物品时,在衡量上投机取巧,欺诈蒙藏客商。山陕客商与蒙藏商人的交易往往是物物交换,他们也利用与歇家的关系盘剥蒙藏商人。

清季在西宁经商的山陕商人经营各商店铺号除零售外,无论批发换货购货均不付现款,平时赊销,到镖期付款,“到每月二十一日的镖期,行店和商号均收讫外欠货款,统一结算。二十三日为走镖日期,就是送货款,这几家商号把走镖的银两,均装成木匣,由经常驮送镖银的脚夫,驮送兰州的庄口,送镖银时还请西宁镇派骑兵七八名护送到兰州。兰州庄口每月二十九日分送陕西三原、泾阳、汉中、凤翔等庄口。驻庄口是采购货物的机构,专购货物,发来西宁。”(19)

歇家一般具有一定的资金、仓库、住房、帐篷和畜圈,为来往客商提供方便。而且,它必须接受政府管辖,领取由西宁办事大臣所发的营业执照进行备案。歇家必须依法纳税,限制哄抬物价,实行公平交易,按规定地区、规定对象、产品和居住地点进行贸易,不能紊乱。若不经歇家中介,外地客商擅自交易者,谓之“越行”,需告官处理;歇家之间亦不得越规招留非经批准的蒙藏商人和收购其产品,如若违规,亦称之为“越行”。由此可见,青海歇家在蒙藏地区汉藏贸易中具有举足轻重的地位,它为各地客商在青海的贸易活动提供了方便、安全、稳定的交易条件,为方便蒙藏人民的生活提供了有组织的保证条件。

综上所述,歇家作为西北地区的一种中介贸易组织,是青藏地区畜牧业经济与内地经济贸易交换的主要形式。而山陕商人作为青海歇家的始作俑者,对歇家的形成与发展起了重要作用。山陕商人由歇家的主商变为客商,反映了他们对推动青海商品经济的发展起了历史前驱的作用;而蒙藏商人由歇家的客商变为主商,反映了蒙藏少数民族兄弟商品经济意识的觉醒和自主贸易地位的加强。二者互相促进,协调发展,共同促进了青海地区商品经济的繁荣,推动了青海地区市场化因素的历史进程。

而且从青海歇家成长的历史过程来看,山陕商人作为内地商品的贩运者,既是青海客办歇家的创始人,又是主办歇家的贸易对象,在歇家贸易中起着开风气之先,承上启下的作用。自办歇家是山陕商人为加强青海地区与祖国内地之间贸易联系的制度创新,他们创造了一种适合蒙藏汉群众商品交易的具有中介作用的贸易组织,为推动青海地区商品经济的发展和开发青海地区的社会风气奠定了良好的组织基础。而蒙藏商人主办歇家则反映了青海当地人民的经营自觉和区域经济的自主发展;官办歇家则表明青海地区的商品经济被纳入制度化的轨道,同时也反映了封建官府对汉藏商人的共同盘剥和控制。一部青海歇家的发展史就是青海地区商品经济的发展史,从贸易组织形式上反映了青海商品经济的历史进程和市场化因素的生长轨迹。

三、明清陕西商人与康藏锅庄

(一)明清陕商与康藏锅庄的历史发展

我国西北地区与西南地区的经济交流已有数千年历史。而其中的秦人又是主要的开拓者。

陕西人对大西南的开发,可上溯到战国及秦代,其中最有代表性的是对成都平原的水利开发和几次大的秦人移民入川。但是陕西商人对康藏地区的经贸开发活动,却大致肇始于唐而成于元。川藏交界的康藏地区,是汉藏联系的桥梁,自文成公主入藏带去茶叶,遂使食茶之风开始盛行藏区,西康的雅安等地,又盛产茶叶,所以除由唐蕃古道将内地茶叶输入藏区之外,唐高宗时,茶由秦陇输入吐蕃,遂养成藏族普遍饮茶之嗜好。到唐肃宗至德三年(758),藏汉茶叶市场在雅州(今四川雅安)已正式形成,成为藏汉民间贸易的主要形式。13世纪元朝收复西藏并吞南宋实现全国统一后,把全国划分为11个行中书省,川陕被划归为同一个行政区划,称“陕西四川行省”。当时元朝中央规定西康包括雅安、天全、汉源等的藏族土司头人、宗教首领的朝贡事项,统一归属陕西官府办理。于是大批汉藏官员在陕西与川藏之间往来,而且西藏的朝贡及茶马贸易也经由打箭炉等地周转,再经川陕人京来往,这就为秦商进入康藏大开方便之门。秦商在唐代就有同羌藏地区经贸文化交流的传统,他们抓住了这一有利的历史机遇,利用元代在打箭炉开辟的市场进行民族贸易,使其成为汉藏贸易的中转站。

明清时,康藏地区仍为不毛之地,“川人不喜经营,成尤畏远道”(20)。故在明初就有大批的陕西商人取道甘宁州去西康经商,史称“炉客”。此后一代代的炉客千里投荒赴打箭炉贸易,使打箭炉由一个偏僻的小山村变为“商旅满关,茶船遍河”的商埠城市。商号、商行和货栈遍布炉城。仅炉河东岸的“陕西街”就有陕商字号80余家。康藏羊毛、皮货、麝香、鹿茸经此运输内地,内地茶叶、布匹、绸缎亦经此大量流向藏区。由于明清时西藏经济以畜牧业为主,羊毛、皮货来源分散而不易大宗收购,而且语言隔阂,汉藏风俗礼仪不同,给当时的贸易造成了种种困难。而藏族牧民每年秋冬季赶着牦牛百数头,驮着以羊毛为主的畜产品,到达康定后,就地露宿,人居畜藏均有困难;而且当时的汉藏贸易,由于市场不完善,只能进行以茶易马形式的物物交换,必然要求有一个中间经纪人来为双方沟通语言,协调比例,说和作价。于是,当地商民针对市场这种需求,开始经营作为交换中介组织的新兴行业。而在土司制度下,负责公差往来,朝贡贸易接待工作的“锅庄”又为他们对其职能进行改造,为之转变为市场交换中介机构提供了组织原形。在土司制度下,明正土司除了和其他土司一样有自己分散在康定、泸定、丹巴、道孚、雅江的安抚司、千户、百户、俄巴管理系统外,还有为自己管家及在“朝贡差发”制度下负责一切公差杂务的同清政府打交道换取茶叶的锅庄。锅庄是土司随朝贸易的组织,藏民在汉藏交界处,支锅煮食,扎桩拴马,是为“锅桩”,后逐渐演变为专门从事接待工作的常设机构,称为“锅庄”。最初康定锅庄只有四家,后因“关外大小土司朝贡差务日繁,原有锅庄不敷应用,由四家增为十三家,代分差务。嗣因贸易日繁,锅庄建立益多。清中叶增为四十八家锅庄”(21)。兹按建庄先后将清代主要锅庄胪列如下:

包家锅庄:藏人称为“瓦斯碉”,房屋80余间,其建筑肇自元代。因西藏某活佛曾诞生于此,故藏人来炉城多愿居住。与德格、白玉两县客商交易最多,在锅庄中首屈一指。

汪家锅庄:藏称之为“下必崇”,房屋20余间,其建筑肇自元明,住客多为甘孜、昌都、波密、查耳等处商人,贸易量很大。

罗家锅庄:藏人称之为“色根古”,早期锅庄房屋15间,住客多甘孜绒坝商人,炉霍等处行商亦多居此。

木家锅庄:为果亲王后裔设立。藏人称之为“甲人色”,有房屋20余间,建筑肇于元代,为大金市、炉霍商人居地,贸易量大。

杨家锅庄:藏人称之为“拨土家”,房屋15间,建于明季,客商以甘孜、德格两地行商居多,贸易量较大。

黄家锅庄:藏人称为“黄贵甲”,房屋12间,客商多来自德格,康雍乾时营业畅旺。

汪家锅庄:藏人称之为“卡娃降措”,房屋12间,建筑于明初,客商来自德格、昌都,贸易量很大。

王家锅庄:藏人称之为“惹觉妈”,房屋4间,建于明代,住客为道孚人,营业可观。

安家锅庄:藏人称之为“仲一出”,房屋13间,建筑肇自明代。

陈家锅庄:藏人称之为“阿三速马”,房屋15间,住客多为理塘商人,间住甘孜绒坝叉商旅,贸易量最大。

彭家锅庄:藏人称之为“阿松脱”,房屋11间,住客多理塘商人,亦曾住昌都行商,贸易量属最大。

充家锅庄:藏人称之为“充洗加”,房间20间,住客多道孚、甘孜行商,贸易量很大。

包家锅庄:藏人称之为“若阿”,住客多德格商人。

白家锅庄:藏人称之为“七几巴巴”,房屋29余间,住客多德格、甘孜、理塘商人,贸易量较大。

龚家锅庄:藏人称之为“那朱瓦”,房屋7间,客商多贡觉、乍丫商人。

高日家锅庄:藏人称之为“高日拉”,房屋15间,先住道孚商人,后有瞻对商人来往,营业亦佳。

邱家锅庄:藏人称“羌厥”,房屋20余间,常住甘孜、德格、昌都商人,贸易量较大。

杨家锅庄:藏人称之为“日耳淡”,房屋七八间,客商多来自炉霍,贸易量可观。

贾家锅庄:藏人称之为“独跟古”,房屋七八间,客商多炉霍人。

彭家锅庄:藏人称之为“丹尊家”,房屋20余间。

彭家锅庄:藏人称之为“第六智”,房屋七八间,商多甘孜人。

从以上论述及材料不难看出:锅庄是在陕商开发川藏,促进康藏经济发展的基础上,将土司制度下专门从事朝贡接待的锅庄转变为专为商旅提供住宿及充当经纪人的商贸代理组织。

(二)明清陕商锅庄的贸易形式

康藏锅庄经元、明两朝,至清初开始由纯粹的官府机构向政治、经济双轨制过渡,再由清代中叶完全转变为面向汉藏贸易的经济中介组织。这个转变是陕藏贸易发展的客观要求。川康地区汉藏贸易的中心是边茶贸易,它不但开创了四川西部汉藏贸易之先河,而且带动了康区其他行业的发展,扩大了汉藏贸易的范围,在促进川康经济发展、汉藏团结等诸方面都起到了极其重要的作用,可以说边茶贸易是使锅庄性质发生突变的染色基因。

明清经营川南雅、灌、名、邛、洪五县区“五属边茶”的主要是泾阳、户县等地的陕西商人。他们在蜀地又因地域不同而区分为“河南帮”与“河北帮”。河北帮以泾阳、三原、渭南等地的旅蜀茶商为多。如泾阳石桥刘村的刘义兴“以经营茶叶、药材为主,商号多设四川、西康等地”(22)。他家办的“义兴茶庄”在雅安设店于明代嘉靖年间,成为从明到清无论规模和信义在康定都名列第一的大茶庄,泾阳当年流传的“东刘西孟社树姚”几家大富户中第一家“东刘”就指的是他家。社树姚家,“分为恒昌、惠谦、燕义、居敬、祝新、仁在等七支,不但在泾阳、三原、西安开设货栈、钱号,而且发展到巴蜀、康藏支贵地区,以雅安为中心”(23),成为明清泾阳著明富户。而最富的于家,专营茶、药材,商号多设在四川一带,最有名的是“恒盛泰”字号,堂名“务本堂”,康定的“恒泰”茶庄就是他家的生意。(24)此外,康定另外八家大的茶庄聚诚、永和、丰盛、天兴仁等都是泾阳商人开办的。“河北帮”由于财力雄厚,这些茶庄基本上都采取了独资经营的形式。

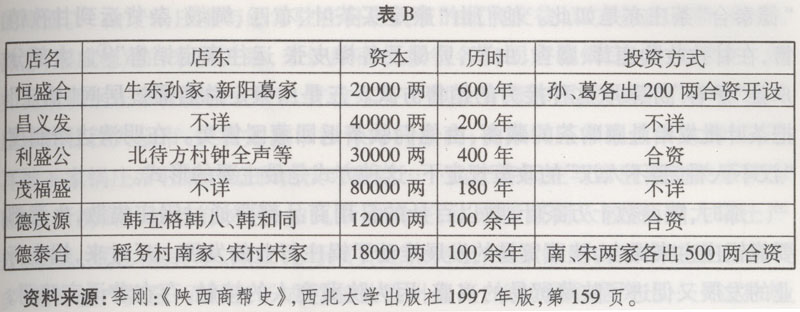

河南帮以户县牛东、第五桥等乡的人为多,故又称“牛东帮”,户县牛东炉客在康定陕西街的陕帮生意中“竟占十之八九”。河南帮在康定经营的茶庄主要有恒盛合、利盛公、魁盛隆、昌义生、茂盛福、德茂源、泰来恒、德泰合等号,由于河南帮财力不如河北帮厚实,故他们经营的茶庄大都采取了合资形式。为了让大家对在康定从事边茶贸易的陕西茶庄的实力有一个直观的认识,特将明清之际陕西河北帮与河南帮在康藏经营的主要茶庄情况分列为表A与表B以飨读者。

这些总店设于康定的陕西茶商,基本上掌握了川康的经济命脉,使川康商业操之于陕商之手,其“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在康地商人中,皆为首屈”(25)。故“川康商业实为陕人所开发,即在今日采办茶布、绸缎之大商号,仍多陕籍也”(26)。并且在陕商的带动下,川商“居信之久,羡慕陕商,而以小资本尝试成功者,或川人之为陕商司柜存钞后,自己经营者”(27)。从1933年的统计看,康区商贾总数约为12000人,其中藏商2000人,陕商7000人,川商3000人。(28)陕商人数比重最大。雍正五年(1727年),“荥经额行边茶引二万三千三百一十四张,由陕商和川商分销,陕商行引一万四千八百五十一张,川商行引八千四百六十三张”(29),可见清初陕商在边茶贸易中处于主导地位。

陕商在康藏销售茶业的方式有三,一是由总店派伙计押送茶叶到深入藏区的分庄,分销当地藏族民众,以运回藏区的药材、麝香、毛皮作为回程货,“每年草木滋深,店号伙发,分赴各乡销售货物,收买土产”(30),即此谓也,河北帮办的专业茶店大部分都采取了这种方式。二是由总店将茶业批发给康定的其他陕帮茶商,由他们再押送到自己设在藏区的分号销售,如陕商在康定办的历史最悠久的“恒盛合”茶店,就是“由康定买茶叶、布匹、绸缎等运往木里销售,再由木里收购金子、麝香等运到康定推销”(31),后来户县人办的康定最大的字号“德泰合”茶庄亦是如此。他们由“康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货运到甘孜销售,在甘孜收购鹿茸、麝香、虫草、贝母及各样皮张运往康定销售”(32)。大部分户县“炉客”亦采取这种接力的销售方式。三是由康定总店通过居间“锅庄”把茶叶批发给赴康购茶的藏商,由他们驮茶返回藏区售卖。在明清边茶制度“汉不入番,番不入汉”的政策规定下,这种方式是最主要的形式。

那时,陕商数十万茶叶,数以百计的日用商品都要通过锅庄集散,生意都要靠锅庄主来撮合,陕藏贸易的发展推动了锅庄行业的发展。反过来,锅庄行业的发展又促进了陕藏贸易的兴盛,因为陕藏商人的接触,存在着语言障碍,商品交换又笼罩着一层神秘色彩,买卖双方出自各自的经济利益,总喜欢暗中摸底,明里又保持一定距离,但又急于成交而各得其所,迫切需要能懂得汉藏两语、深谙经济、信息灵通、交际广泛,在当地有一定声望的人来从中穿针引线。作为贸易中介的这种角色,在当时的打箭炉,只有属于明正土司的锅庄主们才是最理想的人选。此外,锅庄主资金厚实,特殊情况下还可以为买卖双方作保,遇上官司,还可利用其身份作庭证。对于藏商来说,由于民族的共同心理素质和生活方式,自然更为信赖锅庄主。同时锅庄有宽敞的房屋,可以提供住宿和满意的膳食,可为藏商存放大批进出货物,有院坝可喂养运输骡马和牦牛。锅庄主手中虽没有直接掌握商品,但是藏汉商人双方交易的得失、利惠的命运却暗地掌握在锅庄主的手中,所以买卖双方总是对锅庄主尊重有加,锅庄主以中庸之态,用流利的语言勾通双方感情,用最新的信息去告诫双方,用微妙的手法尽快促成交易,还利用自己的各种条件为双方提供方便,只有这样,才能博得客商们的信任,使自己的事业兴旺发达。

自锅庄贸易形成以来,西藏商帮成群结队远负藏区土特产品到打箭炉贸易,交换其需要的生活日用品茶叶、布匹等,史载:“夷人携土产或重资赴锅庄,庄主介绍与云南暨雅各、云天诸茶栈相交易”(33)。这些商伙,有上层官贵、寺庙僧侣、土司头人,也有民间商贾。“达赖喇嘛向差人赴打箭炉贸易,每驮向叉木多、乍丫、巴塘、里塘居住喇嘛索取银两不等,名为鞍租,至打箭炉始行纳税”(34)。陕藏商人汇聚炉城互贩各属之物,形成所谓“茶货所聚,市肆稠密,烟火万家”的局面。(35)由于锅庄主与经常驻在自己锅庄的藏商交往,双方彼此理解、信任、熟悉,形成稳定的来往关系,来炉藏商便投宿各自固定的锅庄,代代相袭。例如瓦斯碉锅庄常驻德格、白玉、甘孜东谷寺以及青海和西藏的藏商;木秋云锅庄常驻甘孜大金市、炉霍觉日市和青海的藏商;杨家锅庄常驻道孚驮脚娃;子耳坡王家锅庄常驻瞻对娃和更庆寺藏商……由于各锅庄与常驻藏商关系较为固定,所携商品就各有特色,如瓦斯碉锅庄,往来西藏商人较多,除大宗土产外,藏毯、藏边、藏青果、藏红花等藏货尤为突出;王家锅庄由于常驻瞻对客户多,瞻对盛产黄金,而且金子成色在甘孜州最高,故沙金生意突出……这种规矩,从锅庄贸易出现始一直维持到新中国成立初,几百年来变化甚微,只有锅庄发生了其他意外,如火灾、破产、乏嗣、无人经纪,原常驻客户才另易其主。

锅庄交易主要是由其女主人撮合而成。茶业交易是康藏锅庄的主要商业活动,其茶“悉由内地产茶州县负贩,而炉中为出口总路,是以四方茶商俱聚于此,其俗,女子年十五以上,即雇于茶客,名曰沙鸨儿,凡茶客交易货物,俱听沙鸨翻译,较定价值,无异牙行”(36)。《陇蜀余闻》亦载:“打箭炉在建昌西南……其俗女子不嫁,辄招中国商人与之通,谓之打沙鸨,凡商人与番夷交易,则此辈主之”(37)。而贺觉非在《康定锅庄题名》一诗中说道:“炉城四十八锅庄,故乡而今半渺茫。门内标杆非旧主,木家有女字秋娘”。诗后注曰:“木家锅庄,女主人名秋云者,长身玉立……余初到康定,即住木家锅庄,锅庄院中,例有木旗杆,故诗云然”(38)。可见锅庄女主人在锅庄贸易中具有翻译及寻觅主顾、牵线搭桥的重要作用。

锅庄主作为居间掮客的贸易中介人,一般是不直接做生意的。他们主要是向藏商索取一定的中介费用,这种费用最早叫退头,后来称“行佣”或“佣金”。它以驻锅庄藏商的生意成交总额为基数来计算,一种是按成交总额的百分之二提取,其内容包括锅庄主代联系货物买卖的跑路辛苦费,运来货物和卖走货物的临时顿存费,藏商在锅庄的住宿费等。另一种是按成交总额的百分之四提取,但得为住宿藏商提供膳食。陕西茶庄与藏商的交易往往是以货易货,即以马匹、黄金、麝香、皮毛、药材等土特产作价易茶,他们通过锅庄主利用康藏少数民族地区封闭知识未开而恣意抬高茶价,任意居奇,在西南地区“茶一斤换一羊,十斤易一牛”(39),“边茶一封(18斤)换取100斤以上是经常的事”(40)。

由于锅庄是居间的中间代理组织,故锅庄主十分注意搞好和陕商的关系。他们经常给陕商提供商业信息,只要认为陕商忠诚“就可以向喇嘛寺借贷”(41)。陕商茶叶贸易出现赊欠时由锅庄担保出具藏文欠条,叫“夷票”,形成赊欠债务,留待下次再为清理结算。

明清时的西南,地处边檄洪荒,民族杂居,风俗各异,又关山险远,山高涧深,征剿不易,致使强盗蜂起,土匪横行,一语不慎,死即随之,加之不少陕西茶商又系走私性质,亦需少数民族群众的保护和掩蔽,所以居异地的陕西茶商很注重搞好与锅庄主及藏民之间的关系,为自己的异地经商营造良好的外部氛围。他们在与锅庄主和藏商的交往中“鸷而不贪”(42),一言九鼎,重视商业道德,深得康藏民众的信任。茶叶运输时与“藏民结伴而行,藉其保护,藏民行走乘马,刀枪等随身携带”(43)。而陕商之所以能竞争过当地的川商在康定形成“陕西街”,是因为陕商善于处理与藏等少数民族的关系,拉拢并利用锅庄主搞好与藏民众的关系,善于入乡随俗,重视民族平等与团结友好,尊重少数民族的风俗习惯,同时继承了自文成公主入藏开创的藏陕甥舅一家的传统,与锅庄主及当地藏民联姻,成家定居,从而与藏民打成一片。据统计,在1910年,康定、道孚、炉霍、德格几镇,共有固定居住之汉民近4000户,其中仅康定一城,就有汉商3000户。陕商不但为锅庄贸易的形成和发展作出了不朽的历史贡献,而且也为汉藏之间团结友好的民族关系写下了重要篇章。

锅庄贸易是有着悠久历史的重要区域贸易。作为康藏地区经济的开拓者——陕商对锅庄贸易的形成与发展起过重要作用。陕藏贸易的发展又推动了锅庄行业的发展,反过来,锅庄行业的发展又促进了陕藏贸易的兴盛。关于陕商与康藏锅庄的关系,如果仅从社会经济历史发展的视角来观察,则似应得出如下结论:

第一,锅庄贸易是陕藏物资交流的主要形式,就陕商与康藏锅庄的关系而言,本质上是基于藏区和内地物质和文化生活的迫切需要,而不得不进行地区经济交流的一种商业联合关系。锅庄作为联系陕藏贸易的中介组织在促进藏区经济发展,满足川藏社会的物质需要方面起了重要作用。

第二,锅庄作为一种中介代理机构,为了尽快促成交易,以便快速地获得回报,不得不形成一种对陕商的依赖关系,极力笼络陕商,为陕商提供各种服务。而陕商为了自己的利益,基于异地经商的需要也不时带给锅庄主以及藏民以先进的农业技术和先进的手工业品,以获得他们的好感,以便在贸易中获利,为自己赢得一个良好的外部贸易环境,于是双方在商业联合关系的基础上又结成了一种互相依存的协作关系。

第三,陕商与康藏锅庄之间的交流,注定了是一种平等友好关系,这更促进了汉藏之间的团结与平等,加深了两地人民之间的感情,促进了康藏地区与内地的经济交流与合作,从而使西藏地区与内地的血肉关系更加巩固,牢不可破。

① 廖霭庭:《解放前西宁一带商业和金融业概况》,《青海文史资料选辑》(第1辑)。

② 《明洪武实录》,卷一百。

③ 《明经世文编》,卷六十二。

④ 《明史·食货志》,卷八十。

⑤ 张绍鳞:《新疆概况》。

⑥ 张庭武:《丹噶尔厅志》,甘肃官报书局铅印本,清宣统二年(1910)。

⑦ 阎成善:《湟源的歇家、洋行、山陕商人和坐地户及刁郎子》,《湟源文史资料》1987年第5辑。

⑧ 王昱、聪桔:《青海简史》,青海人民出版社1992年版。

⑨ 《平番奏议》,卷四。

⑩(13) 《平番奏议》,卷一、卷四。

(11)(12) 马明忠、何佩龙:《青海地区的“歇家”》,《青海民族学院学报》(社会科学版),1994年第4期。

(14) 康敷镕:《青海志》,卷二,手抄影印本。

(15) 《陇右纪实录》,卷八,清宣统间刻刊本。

(16) 《丹噶尔厅志》,卷五,光绪年间刊本。

(17) 王致中、魏丽英:《明清西北社会经济史研究》,三秦出版杜1989年版,第419页。

(18) 王致中、魏丽英:《明清西北社会经济史研究》,三秦出版社1989年版,第419页。

(19) 《清末民初1929年建省前西北市场商业情况》,青海图书馆油印本。

(20) 李亦人:《西康纵览》,正中书局1974年版,第346页。

(21) 朱祖明:《明正土司之过去与现在》,《康导月刊》第六卷第九、十期。

(22) 泾阳县商业局:《泾阳县商业志》油印本,第40页。

(23)(24) 马长寿:《陕西回民起义历史调查》,陕西人民出版社1993年版,第27、258页。

(25)(26)(27) 李亦人:《西康纵览》,正中书局1974年版,第346、364、364页。

(28) 游时敏:《四川近代贸易史料》,四川大学出版社1990年版,第40页。

(29) 《荥经县志》(民国)卷六,第14—16页。

(30) 杨仲华:《西康纪要》,第216页。

(31) 《户县文史资料》第3辑,第23页。

(32) 《户县文史资料》第3辑,第24页。

(33) 徐珂:《清稗类钞》第5册,中华书局1984年版。

(34) 《清世宗实录》,卷二十,第26—27页。

(35) [清]允礼:《西藏往返日记》,载吴丰培辑《川藏游踪汇编》,第96页。

(36) 《四川通志》(雍正),卷十九,《土司》,第74—75页。

(37) 《古今笔记精华》,北京出版社1991年版,第167页。

(38) 贺觉非:《西康纪事诗本事注》,西藏人民出版社1988年版,第139—141页。

(39) 魏源:《圣武记》,第108页。

(40) 高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第50页。

(41) 刘子省:《民国年代户县人在西康理塘从事商业情况》,《户县文史资料》第3辑,第82页。

(42) 谢肇制:《五杂俎》,卷四。

(43) 《户县文史资料》第3辑,第28页。

第一节 明清陕商联号制的形成原因

明清时期,陕西商人抓住了“食盐开中”的政策机遇,走上了输粟边关,换引淮扬的长途大规模商品贩运道路,开始进军广阔的全国市场。在进行盐业买卖的同时,陕西商人还将大量的土布贩到西北边关。起初,因人地生疏,陕商在江南收布只能采取假手牙人牙行代购的方式,“先发银于庄而待其收布”。由于牙行自恃经济力量雄厚、阻隔买卖,对交易双方进行盘剥,甚至剥夺交易双方的经营自主权,“不许自交易,横主价值”。在这样的状况下,陕商创造了“设庄购布”的经营方式,在产布的市镇设布庄直接收购布匹,自行加工印染,变行商为坐商。这就形成了专业从事远程贩运贸易的陕商向棉布采购领域的扩张,避开牙行的盘剥,降低了交易费用,提高了企业运营效率;同时,稳定的商业网点有利于掌握市场信息,更好地把握市场机遇。陕商大多在三原设总庄,节制设在江南的分庄,从而实现购销加工的一体化经营。

在西南地区,陕商在四川经营边茶贸易时,也采取“驻中间,拴两头”的购销一体化经营模式。驻中间是指在雅安、打箭炉等茶叶交易中心设总庄,通盘指挥协调边茶业务,也叫“本庄”。拴两头是指在茶区设分店收购、焙制茶叶,运康定总店库存待销;另一头在藏区设分店销购茶叶。固定的经营网点的形,成,为进行汉区、藏区物资对流提供了条件,使经营范围也得到了扩展。如陕西商人在康定办的“恒盛合”茶店,其业务是“由康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货等运到木里销售,再由木里收购金子、麝香等运到康定销售”,“德泰合”茶店“由康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货运到甘孜销售,再在甘孜收购鹿茸、麝香、虫草、贝母及各样皮张运往康定销售”。

一体化战略稳固了陕西商人在其专业经营领域的地位,有助于降低市场风险,促进企业的发展,也形成了最初的联号制经营模式。陕西商人注重企业积累,如德泰合茶庄就规定,“年终结账时,不管赚多少钱,先提一半作为号上公积”,资本像滚雪球一样越来越大。这些资本不会被闲置,或者用来开设新的分号,扩大经营的地域范围,或者流向利润高的其他行业中,形成多元化经营。陕西的商业家族大多是多元化经营。渭南孝义镇赵家的产业有盐业、布店、典当、茶庄、粮店等,在四川自流井和乐山设有“元记”盐号,在涪州有“恒盛合”盐号;在泾阳设有“恒春益”茶号和“德厚堂”茶号;在西安的湘子庙还开有当铺,并在兴平、武功、户县、周至各县设有分号。渭南信义镇焦家在川东成都一带主营典当,在川西雅安一带主营茶业,在西安、华县、潼关、赤水等地设分号,主营钱业和皮货。采用多元化经营战略可以降低行业本身的风险,避免因行业的不景气而使整个商业家族走向衰落。

一体化和多元化的经营战略,是陕西商人在特定市场条件和商业资本积累状况下所做的战略选择。在这些战略的运用过程中,形成了分布在不同地域的,经营着不同商品门类的受同一个家族控制或某几家族共同控制的企业集团。有的企业集团相当庞大,比如渭南西塬贺家在极盛时,“西同凤乾五郡四十余州县质库凡八百余”,还在四川、兰州、新疆等地办有字号,做皮毛、茶叶生意。财东直接掌控这些大小企业是不可能的,故对其进行划分,构建起一个企业间的层级管理体系,通过授权,一个层级向上一个层级负责,最高层级向财东负责,最终达到财东掌控和管理整个企业集团的目的,这就是联号制的经营模式。

第二节 明清陕商联号制的运作方式

联号制实质上是企业集团内部直接控制权安排。在明清时期,按照陕商的商业惯例,陕商商号的经营权和所有权分离程度很高,多在号规中对商号独立的财产权和经营者独立的资本运营权进行保障。如德泰合的号规就规定“财东如在号上支用银钱,须登账在年终红利内扣除”,“掌柜为本号全权负责人,对号上人有绝对任免使用权”。财东作为出资者其权力仅限于分取红利、任用掌柜和监督检查,掌柜几乎掌握有完全的企业运营管理权。这就使企业扩展、新商号的设立分为两种情况,其一是财东投资设立商号,交某个总号直接控制,代行出资人的权利;其二是某个商号自身作为出资人,投资设立子号,当然成为子号的直接控制者。在实际中,以后一种情况居多,因为财东多远在陕西老家居住,当时又没有便捷的交通工具,故商号多由掌柜自行运营,企业的扩张也听其自主,但掌柜需写号信向财东报告经营情况。比如,德泰合的南、宋二财东年老返陕后,任刘会朝为总经理,他勇于开拓,“派宁瑜到上海扎庄,派阎治平到重庆扎庄”,可以看出这里的分庄是总庄自主扩展的结果。

总号和分号的关系,接近于西方的母子公司,而非总分公司关系。总号是分号的直接所有者和控制者,行使股东的权利;分号不是总号的派出机构,而是有着独立的财产权的经营主体。其具体表现在生产经营和核算制度两方面。就经营而言,分号有比较强的经营独立性,其独立性相当于总号对财东的独立性,在实质上总号对分号而言扮演的也是财东的角色。这种情况的形成与当时的生产力背景是分不开的,明清时期还没有现代化的交通工具与通讯手段,信息的传达和反馈需要花费大量的时日,采用总分公司结构不利于及时对瞬息万变的市场形势作出及时的应对;而采取母子公司结构,分号拥有自主经营权,可以更灵活地适应经济形势变化,应对市场风险。就核算而言,总号与分号是相互独立的核算单位。在民国时期曾任德泰合茶庄总经理的杨益三先生,在其回忆中提及,“甘孜分号尚欠总号一万多元”;也就是说,这笔钱是两个独立的企业之间的资金借贷,而不是同一企业内部的资金调拨;这说明就核算而言总号与分号之间类似于母子公司关系,而非总分公司。这种核算关系的形成一方面是因为由于现实条件对核算能力的限制,做统一核算没有现实的可能;另一方面也是与独立经营制度相配合的结果。

在整个企业集团内部,各分号与总号之间又各有分工,业务相互联系,协调配合。如德泰合“设庄口六处:打箭炉(即康定)为总号,收买麝香、鹿茸、虫草、贝母、狐皮与一些草地输出物,亦发售茶、布、绢、绸等川货于草地;雅州分号,采购茶布;成都分号,办理汇兑;重庆分号,办理炉货出口装运报关等事;上海分号,发售麝香、贝母、皮毛等出洋货物。皆无门市。又于陕西西安设分号,专司汇兑红利”。另外,在其极盛时期,德泰合还在成都设裕泰隆绸缎庄,在康定设聚成茶庄。这种企业集团内部各商号独立经营、业务密切相关、分工又协作的关系明确显现出了整个集团形成与演化的一体化和多元化战略痕迹。

第三节 明清陕商联号制的作用

联号制是在特定时代背景下的制度创新,它与西方的母子公司制度非常相近,又有自身的特点。这种制度创新对陕西商业资本壮大发展起到了很好的推动作用,为陕西商人带来了源源不断的财富。

首先,联号制有利于整个企业集团的发展壮大。企业资本发展到一定程度时,为了追求更多的利润,企业会将资本投入到与自身业务关系不大、甚至完全无关的产业中。相对于派出本商号人员成立直接管理的机构,采用联号制方式由总号派人在号内领取本金,新设独立经营的分号专职经营,总号监督而不直接管理,更有利于培养专门人才,降低管理费用,从而获取更多利润。

其次,总号与分号的母子公司关系与陕商普遍采用的“领本分红制”企业内部治理方式相结合可以更有效的防范委托代理风险的出现。领本分红制是以号规的约定为基础的股权制度,它把企业的红利按照一定比例分成银股和人股,其中的银股是财东的分红比例,人股是商号内掌柜和伙计共同的分红比例。除分红外,掌柜与伙计没有工资。这种制度的推行使企业员工的利益与企业的经营情况紧密相关,有效调动了商号掌柜与伙计工作的积极性,使企业发展壮大。联号制采用母子公司结构,总号代行财东职权,按比例与分号掌柜、伙计分红。在路途遥远、交通工具不发达、总号难以对分号进行有效监督节制的条件下,采用这种制度可以说是克服委托代理问题的明智选择。

再次,采用联号制还有助于形成品牌效应。联号制下各商号往往按照其经营范围设立总号,并随业务的扩展而设立相同名称的分号,这就对总号长期以来积累形成的品牌形象加以利用,使分号能够较快得到顾客的认同,从而降低营销成本,形成品牌效应。比如渭南西塬贺家清中叶以后一直执陕西钱业的牛耳,其当铺遍布“西同凤乾五郡四十余州县”,贺家的当铺建筑很有特点,首重高大坚固,两邻的隔墙必高出屋面数尺,以防火灾曼延;因此,看到建筑就知是贺家当铺,这样贺家当铺的各分号就可以借助整体的信誉而快速发展。

第四节 明清陕商联号制下的资本安全机制

在“联号制”的企业经营体制下,总号与各地分号之间路途遥远,在明清金融制度不够健全的条件下,企业内部的资金调度主要靠运现周转。而明清时期货币流通的主要形式是银锭。这种货币形式不仅数量巨大而且外形不宜藏匿,在社会治安不靖,土匪没道的封建社会,保证资金运送周转的安全,就成为商家必须下大力解决的问题。

明清时期的陕西商人成功地将镖师、镖局引入自己的经营机制,使镖师、镖局成为保证企业资金安全的“龙护卫”和那一时代的经济保安组织。所以,陕西商人的“联号制”与镖局的起源有不可分割的联系,也可说镖师、镖局是陕西商人“联号制”下的资金安全保证机制,是陕西商人创造了历史上的镖师和镖局。

一、镖客的起源:从“标客”到“镖客”

在中国古代,镖客的起源有不同的说法。

其一,认为这类人多擅长使用飞镖而得名,“镖客”即“带镖之客”。《武侠丛谈·老镖客》有曰:“关东巨盗,都魁悍武桀,甚非江淮间穷民迫饥寒为盗者比也,故巨贾豪商挟资出其他者,辄不吝厚币延聘护行武士,其人大率持镖三寸许,制以精铁,锐其末,掷击人数丈外,无不中,世称之为镖客云”。但事实上,飞镖是并不是镖客的首选武器,因为如果飞镖轻了就没有了杀伤力,重了又打不动,一般都是一斤一枚合适。武侠小说中的“金镖”本来应该是“斤镖”才对,这样的飞镖,十个就是十斤,带在身上很不方便,所以认为“镖客”即“带镖之客”似乎并不妥当。民国年间著名镖师李尧臣在其《镖师生活》中也说:“有些镖行的人能使飞镖,因此有人以为镖局的得名,就是因为使用飞镖的缘故,这实是一种误会……飞镖不过是一种武器罢了,镖行的人也不是人人能使飞镖”。

其二,认为“镖”本来是“标”字的假借,“镖客”一词由“标客”演变而来。这是有证据的:明代成书的《金瓶梅》中,提到镖行、镖船均写作“标行”、“标船”等字样;清代镖局内部秘传的《江湖走镖隐语行话谱》中也有“齐云获愿,祁明走标,除忠访友”的字样;至清末,梁启超的《中国地理大势说》中也有“燕齐之交,其剽悍之风犹存,至今标客响马,犹椎埋侠子之遗”。这就表示,明代时镖局的相关事物用“标”;清代以后“标”、“镖”皆用,以“标”为主;民国之后改用“镖”字。

在历史上,游侠、武士自古有之,但镖客、镖局的出现却在明代以后。这是因为“镖客”、镖局的由来与明代陕西商人在江南购贩标布有关。

在明代,陕西是中国棉花的主要产地。棉花种植在元代从新疆传入陕西,陕西渭河流域是中国短绒棉的主要产地。但由于陕西黄土高原空气干燥,纺纱织布断头太多,难以成匹,而江南苏松嘉杭四府是中国棉布的主要产地。这便使明代物质生活领域存在着“北棉南去”和“南布北来”的南北物质流向。陕西商人携带大量白银到江南购贩棉布,一人携带银两动辄千万两、千百万两。由于路途遥远,社会治安差,有盗贼之忧,故陕西客商常请武艺高强的人保镖护送,这些护送标布的人就被称为“标客”,他们押解的银两就成为“标银”,回程时押解的布就称为“标布”。傅衣凌先生曾在《明清时代商人及商业资本》一书中指出:“为了明清两代江南的标布多鬻秦晋,我疑清代的标客,即源自标布客商,而标局则为护送布商而得名”。这一解释抓住了“标客”这一概念的实质,指出了标客与社会经济背景的关系。叶梦珠《阅世编》中也把标客与巨商并列,称“标客巨商罕止”。后来,江南标布被鄂豫府布代替,“标客”与“标布”行业逐渐分离,成为专业的武装保卫人员。

二、镖客与镖局的形成与发展

镖客与镖局是社会商品经济发展的必然产物,反过来又对商品经济发展具有推动作用。

在明代以前,大宗货物的长途流动掌握在官商手中,有国家力量的保护,不需要民间力量武装护卫。小商小贩经营的是日常针头线脑的生活物品,方圆五里之内,谈不上长途贸易。偶有从事长途贩运的大商人,也以奢侈品为主,满足的是王公贵族的奢侈消费,“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹰”。专业化的自由商人没有形成规模,社会也就缺乏对保镖业的有效需求。

明代以后,山陕商人抓住“食盐开中”的便利条件,将大量的粮食运到边关,换取盐引,然后到淮扬地区换取食盐,再运到指定的地区销售。这一过程中,山陕商人也把大量江南地区的产品运到西北边塞,其中就包括适合北方人的江南标布。当山陕商人从江南购得标布,捆载北贩时,路途遥远,人生地疏,明代治安差,盗匪出没,江南湖港河汊,水道隐蔽,而塞北高山巨川,沟壑纵横,“贼匪巢窟,蜂屯蚁杀;不可耙梳”。布贾商贩挟赀持莽,往往成为盗贼追杀的目标,而封建政府的军队、衙役难以对于数量众多的自由商人进行有效的保护,这就促使民间武装护送的形式发展起来。

最初,对商贾的保护多是出于习武者的侠义精神。当路遇盗贼抢劫商人旅客时,便挺身而出,赶走盗贼,本着帮人帮到底的精神,把商旅送上一程,等商旅到达安全地界方才离去。被保护的商旅自然也是千恩万谢,有时还要送上一定的谢礼;所以当形成专业化的人员与组织之后,雇主给予镖客的报酬称为镖礼,而不叫做酬劳或是薪水。当偶然性的保护成为经常行为时,专业化的镖客就出现了。明代陕西商人在苏州就雇请苏州人姚大汉作为保镖,姚“形体魁伟倍于众人,故呼之为大汉……尝为布商护其资,往来秦晋间,盗不敢近”,这说明姚大汉已经是专业的镖客了。清代横行陕西的“关中刀客”也与护送商旅有关,这些刀客“携带关山刀子,贩运私盐、私茶,给个别商家保镖,抽取些许保护费……这种保护在彼此有利的情况下逐渐壮大起来,由少数的少量增长为大帮大量的”。这表明,关中刀客既是封建时代的武装走私者,也是半职业的镖客。

到明末清初社会上已经有大量的镖客存在,镖局的雏形也出现了。三两个会武艺的人聚合在一起,在一些交通枢纽或者旅店中等候需要保护的商旅。他们一般推着一辆小车子,车上装着武器和生活用品,车上插一面小旗以招揽顾客。接到生意后,他们推着小车送上一程。送的路程不会太长,有点接力赛的性质。

这种形式的镖局远远不能满足大宗货物、银两长途运输的社会需要,于是到了清代有组织的规范运作的镖局出现了。这类镖局成立时要向当地政府立案,领取执照,有缴纳商税义务。镖局内部有严格的编制,分工明确:掌柜负责看货估价,核算效益,镖头与镖师负责护镖上路,伙计与厨役负责后勤工作,已经有了股份制企业的许多特征。

清代是陕西镖行的兴盛时期,镖局数量多,规模大,当时西安的镖师就有500多人,有镖局48家,而业务范围最广、影响力最大的是丰庆镖局,主要经营保护东大路的棉布贸易生意。其鼎盛时期从业人员达到千人以上,在南京、上海、西安、天津等地设有分号。镖局的业务范围也极大拓宽,除护送货物银两外,还为王公贵族、富商大贾护院,在商号坐店以使其免受地痞流氓滋扰等,甚至朝廷的官银一度都是由私人镖局来押运。清代镖行的兴盛,还表现在形成了东大路、西大路和北大路三条重要且各具特色的运镖路线;保镖行业人才辈出,清代光绪年间还出现了西安镖师与回民武士比武的场面。在四川成都陕西镖师李三上演了大闹成都、保护陕西商民利益的威武雄壮的历史活剧。清代所流行的手抄本《江湖走镖行话隐语录》也从一个侧面反映了当时保镖行业的兴盛。

在明清时代,镖局作为陕西商人“联号制”的派生组织形式,与陕商字号形成紧密的业务联系,这就是陕商历史上特有的“镖期”,即镖局为商号押送银两的固定时期。由于在明清时代,商家销售一般多采取赊售的方式,分为春、夏、秋、冬收账,商家叫“四季表”,每季最后一月的二十三、二十四两日为收账之期,商家将银两收齐后,二十八、二十九两日交由镖局将银两押送回兰州和三原的总号,这就是历史上的“走镖之期”,就是“四季镖”。在这两日,镖局派镖师到各地的坐庄分号,将所收银两用专门的“标箱”装载,标箱做成马鞍状,一般是一百两为一箱,一匹马驮两箱,由镖师押解,按固定的路线行走,就形成历史上固定的镖路。镖路一般走人多安全的大路,头马鞍子上树有“某某镖局”的小黄旗,镖师前后护卫,并前后呐喊,互相呼应,晓行露宿,直到总店。

为了保护镖银的安全,在明清时期陕西商人可谓老谋深算,他们将子号一般按镖路布设,如从兰州到三原的十八马站,站站都有自己的分号,镖师押解银两一般都歇在自家固定的分号内,不歇别家店。这样既使分号遍布于热闹繁华的镖路村寨,业务昌盛,又保证了镖银押解的安全,节省了押运成本,可谓一箭三雕,充分表现了陕西商人的稳健谋划,被当时的商界广为赞誉。

第五节 明清陕西商人创造的“青海歇家”与“康藏锅庄”民族贸易形式

一、明清陕西商人与青海歇家

我国自秦汉以来就是统一的多民族国家。祖国的西北地区向来是蒙古、藏等少数民族主要聚居地区,他们以牛羊肉为生,逐水草而居,畜牧经济是其主要经济特色。生产的单一性与需求的多样性之间的矛盾,使他们与内地农耕经济的交换成为经济发展的必然趋势。这种交流在《史记》、《汉书》中早有记述。明清时期,为了巩固边疆,在明清政府“食盐开中”、“茶马交易”等特殊政策驱动下,内地与西北蒙古、藏等少数民族之间的贸易更加繁荣。而从事西北汉藏贸易的主要是山陕商人,他们对明清之际西北地区经济的初步开发与商品经济的繁荣作出了历史性贡献。

青海地域辽阔,物产丰富,但长期以来由于“交通不便,封建保守思想严重,当地人出外经商的很少,仅有少数土产,零星运销邻省,以换回一些必需的商品。大多数资源,则处于货弃于地,无人过问的状态。”①青海闭塞的经济环境和风气未开的贸易状况为山陕商人从事商贸活动提供了市场机遇。山陕商人抓住机遇,以共同的地域乡土文化、风俗习惯为纽带,组成商帮,联手协作,共同走上垄断青海经贸活动的道路。

明清时期,政府为了巩固国防,羁制边外蒙古、藏等少数民族,对西部实行“茶马交易”的特殊政策,为山陕商人青海贸易提供了政治条件。在冷兵器时代,战马是基本的作战工具,养购战马是巩固国防的军政大事。而“西番素产马”②,陕西“洮、泯、河州、西宁等处所沿边夷,即古之土蕃”③,他们以牛羊肉、乳酪及青稞面为主食,需茶来化解油腻帮助消化,茶是他们不可缺少的生活必需品,因此他们对中原在经济上的依赖主要是茶。明政府为笼络、控制西番少数民族,实行茶马贸易,“用马易茶,固番之心,且以强中国。”④明廷在青海西宁等地设立茶马司,引导山陕商人把大量内地茶叶贩运边关,既解决了蒙古、藏等少数民族群众的生活所需,又加强了边疆安全。

清朝政府为了保卫边疆安全,多次用兵西域,大军所需粮草军饷主要依靠陕甘运输。为满足军中所需,清廷允许商人携带货物,随军出关,以资供应,史称“随军贸易”。巨大的利润和有力的政策吸引了山陕商人,他们携带从各省贩运来的货品,跟随大军,沿途历经宁夏、青海、新疆等省,到西北边地进行贸易,出现了“陕晋甘川之人亦闻风而起,争赴关外”⑤的景象。西宁府作为西藏、青海入关之门户,成为当时山陕商人与蒙古、藏等少数民族交易的中心市场,内地客商与蒙藏商人皆来此进行贸易。但是双方在从事鬻布、贩茶、收购皮张的贸易活动过程中存在着语言不通、习惯不同、度量不一、价值有别的困难,阻碍了贸易的发展。而清政府所采取的准许丹噶尔“往返货物,皆不收厘税”⑥,于汉回商人的货物也只收过境税,这种税收政策激发了山陕商人赴青海贸易经商的积极性。丰厚的利润使山陕商人意识到要解决汉藏贸易存在的现实困难就必须有一个沟通买卖双方的中介组织。他们在长期的经贸活动中创建了“歇家”,作为贸易中介组织。歇家的“歇”,即汉语“歇伙”、“歇脚”之意,歇家即为汉藏贸易歇脚中转之地,从歇家的称谓可知,最初的“歇家”是山陕商人为方便贸易而设立的多功能综合性贸易组织。它既是商人贸易居停之地,也是堆放货物之所,还是沟通汉藏商人的居间贸易组织,类似于山陕商人在内地各处设立的“会馆”。这一时期被称为山陕商人“自办歇家”、“客办歇家”阶段,也叫“自搭炉灶自落台”。当时山陕商人在西宁、湟源(丹噶尔)设立的歇家就有38处,现在可以追忆的有:万盛魁、宝盛昌、兴源、顺义兴、德兴盛、福兴连、忠信昌、世诚当、日新盛、福兴厚、荣盛魁、忠兴昌、李露天、李应向、李正隆、阎大爷、阎二爷、阎四爷、牛益三、口玉、李耀庭、李凤鳞、马鹤亭、马荣庆、谢四、谢六十二、张玉祥、口质三、谢得录、德义兴、沈和、车虎臣、吴德奎、张八、祁斗二、口统邦、马黑子、马三哈等,其余不可考察。⑦仅湟源一地的山陕商人就有203人之多,几乎垄断了青海的商业贸易活动,使西宁、湟源成为山陕商人商贸活动的主要地区。今天湟源县还有大量埋葬山陕商人尸骨的福地,充分证明山陕商人为开发青海与祖国内地的贸易联系贡献了生命,从而使青海歇家迅速兴起。明代以来歇家已发展成重要的民族贸易市场。

随着经贸活动的发展和扩大,山陕商人与当地的蒙藏商人之间的矛盾日益尖锐。山陕客商自办歇家已经无法满足市场发展的需要,而且客办歇家出现了许多难以克服的主要矛盾。如山陕商人不仅不通当地土著语言,而且不谙当地的生活习惯和计量方法;蒙藏牧民则由于远离中原文明,不通汉语,不熟悉内地计量衡制,长年生活在消息闭塞、交通不便的高原牧区,对内地商人心理上存有戒备,这就需要精通汉蒙藏语言、洞晓汉蒙藏风俗、熟悉汉蒙藏道路的土著商人作为居间的贸易经纪人,来为双方传达语言,说和价格,沟通买卖。适应这种需要,当地土著商人兴办的歇家迅速兴起。这使本地商人势力逐渐扩大,西宁较大的商号如“福顺昌、永和祥、德生隆”,丹噶尔的“德兴成、忠信昌、福兴连”等,都是青海人经营的较有实力的商号。⑧蒙藏商人往往将皮毛等物交托歇家转售于山陕客商,并购回他们所需的生活资料。山陕客商也常常委托他们代购皮毛等物,以各自熟识的蒙藏人作为固定的顾主,这时山陕商人则从直接经营畜产贸易中退出,使青海歇家进入“主办歇家”的阶段。山陕商人作为客商,只是将商品交与歇家,等待携货回程,这表明山陕商人一手培植和促进了青海土著商业的发展。

清代嘉道以后,歇家在青海社会经济生活中起着越来越重要的作用,遂使歇家为官府所利用。道光二年(1822),政府加强了对私人自办歇家的控制。据西宁总兵官穆兰岱、兼护西宁道知府巴彦珠禀:“查西宁、丹噶尔、大通、贵德、循化等属均有官歇家,自应一体查办,以归划一……造官歇家花名底册,详加核查。声明向来蒙番到宁公干或买办口粮,随时报明青海并该县各衙门,事竣后亦即具报,唯土民止专报该县等情,是系向来歇家章程……”⑨这说明清季歇家由私人自办逐渐转化为准官方的贸易组织,时为“官办歇家”阶段。歇家主人为了便利其进行贸易,也需要与官府私通,“西宁办事大臣,小则与歇家朋比为奸,代蒙番私买违禁货物,从中渔利,所传之话又颠倒是非,以牟利之私。”⑩而官府又通过控制歇家来达到控制当地贸易发展的目的,所谓“官办歇家”即“系衙役各番族管钱粮之人”(11),是代理官方与蒙藏人民进行贸易的中间人,“至青海蒙古番子来,至西宁各城内向设官歇家,容留住宿。该蒙番等易买粮茶、什物,均系官歇家为之经理……”(12)蒙番、汉回各族来郡城办事或贸易,贸易任务全由歇家代理,其来去须由歇家向官府报告,官歇家不仅经商、坐买货物,而且催缴罚款、番粮,“查歇家王秀等,系循化厅官歇家,即系衙役,经催各番族钱粮之人……”(13)歇家此时已转化为官方特许的商业垄断组织。通过对歇家发展过程的分析,可见青海歇家在明清之际的经贸活动中,成为联结汉藏贸易重要的中介组织。它不仅开创了青海汉藏贸易的先河,而且带动了丹噶尔等地商品经济的发展。对于促进青海经济发展、汉藏团结等诸方面都起了重要作用。

西宁府及丹噶尔厅为甘藏交通必经之地,亦为甘肃与青海黄河南北及玉树藏货交易的重要通道。清代京广杂货入藏除川路外,以此地为大宗。蒙藏土产如沙金、皮毛、马匹、药材等由歇家中介,卖给山陕商人运往兰州,或东行入陕,或北行赴京。青海省“鹿茸、鹿角、麝香蒙番各境皆有,五柴旦大黄最有名,青海西南自黄河一带至玉树皆产大黄之地,枸杞五柴旦最多,贝母黄河南岸各山亦产出。”(14)青海的药材受到中亚和欧洲的注意,山陕商人经歇家收购将其运往天津等地,再由天津运往欧洲各地。清季“砂金、皮毛、马匹、药材、牛黄、麝香之类,多为洋行及山西商人收买,输入品为大布、茶叶、京洋杂货。”(15)

西宁城垣自明初以来,曾多次增筑,不仅为河湟重镇,也是内地通往西藏的商埠。在西宁设立字号经商的多为山陕商人,如何盛裕、晋益老等商号,年代久远。西宁民谚有“先有晋益老,后有西宁城”之说。光绪年间,山陕商人曾在西宁府设立山陕会馆,作为山陕商人贸易聚会之所。

由于西宁地近蒙藏,自清代雍正以后,青海蒙古族内附,民族贸易成为西宁商业的重要内容。畜牧产品如皮毛等经西宁集中外运,而牧区所需之布匹、国药、京洋杂货亦必由西宁分销青海各地。自清中晚期以后,西宁城内经营以布匹、杂货为主的商人多为山陕商人,如聚益、福益、德源、永丰等商号均由山西商人经营,其运营方式除从内地自购自销外,主要是从兰州、西安、三原、两湖、四川等地所设庄口接收丝绸、布匹、瓷器、海菜、文具等,抽取担头费及佣金后,发往各大商号出销。

到了雍正时期,青海蒙藏贸易的主要市场由西宁转至丹噶尔,丹噶尔遂取代西宁成为西北地区重要的中心城市。嘉庆之后,丹噶尔贸易进入极盛时期。在丹噶尔东关、西关、南城都开辟了专门接待蒙汉商人的货栈和做畜产生意的店铺。道光九年(1829),清廷设立丹噶尔厅,“嘉庆道光之际,以丹地商业特盛,青海、西藏、番货之集;内地各省,商客辐辏,每年进口货价至二十万两之多。”(16)此时丹噶尔已有东大街、西大街、中大街、仑门街、隍庙街等,牛马骡市在东关丰盛街,羊毛市在西关前街。山陕商人把洋布、大布、铁锅、京洋杂货等产品驮运到丹噶尔,经歇家的中介作价,从丹噶尔少数民族手中换取藏马、羊毛、野牲皮、鹿茸等畜牧产品,经其运往全国各地,甚至出口,使青海歇家达到繁荣阶段。由于来往商客众多,仅丹噶尔“客留客番”的歇家就有48所之多。由此可见,歇家在促进农牧区经济产品交换过程中起了重要作用。

二、歇家经营形式及其作用

青海歇家的产生和发展是山陕商人同蒙藏人民进行边地贸易的结果,是联系青海蒙藏商人与内地客商的经济实体。青海经济发展水平较内地落后,产品种类少,商品率低,与社会需求差距较大,本地手工制造业根本无法满足人民生活需要,如“清代丹噶尔贸易中参与交换的产品约200余种,其中之100余种为内地输入的手工产品,20余种为运出的畜产品。”(17)自歇家贸易形成以后,每年蒙藏人民成群结队来湟源(丹噶尔)进行商品贸易,他们带着皮毛、皮张、鹿茸、麝香等物品住在固定的歇家处。歇家一般都拥有很大的院落和能容纳200多头牦牛的畜圈,用来让蒙藏人民居住和堆积产品,以及饲养牦牛、马匹。歇家的院落内设置锅灶,用来熬茶、炸馍、煮牛羊肉,免费供应给蒙藏客人,也免费供应牦牛、马匹的饲料,所有茶饭的操作均由歇家的妇女担任。蒙藏商人委托歇家买回一年所需的青稞、面粉、茶叶等生活必需品。山陕商人、蒙藏商人会集丹噶尔互贩所属之物,形成“番货之集,内地商客辐辏”的繁荣景象。由于歇家主人与经常住在自己歇家的蒙藏商人及山陕商人有比较固定的业务联系,在开展商务活动中,为了争取蒙藏客商,歇家经常到董家庄、蒙古道,甚至远去兔儿干及日月山迎接牧民。他们在长期的经商贸易中形成和发展起来的经济联系,为汉藏之间团结友好的民族关系写下了重要篇章。

歇家虽是一种中介组织,但为了交易方便及获取更大的利润,有的歇家也直接做生意。他们从市场上的散商手中买进棉布、面粉、京广杂货等产品后转手卖给蒙藏商人从中牟取暴利。他们还从山陕客商手中买回中原的精致物品和蒙藏人民急缺的生活必需品,再高价卖给蒙藏人民。清季湟源歇家在收购羊毛时已出现垄断,如在买卖羊毛、皮张时,使用“吉下价格”(18)(即歇家们共同规定的价格)。有的歇家代购青稞、茯茶、面粉、挂面等物品时,在衡量上投机取巧,欺诈蒙藏客商。山陕客商与蒙藏商人的交易往往是物物交换,他们也利用与歇家的关系盘剥蒙藏商人。

清季在西宁经商的山陕商人经营各商店铺号除零售外,无论批发换货购货均不付现款,平时赊销,到镖期付款,“到每月二十一日的镖期,行店和商号均收讫外欠货款,统一结算。二十三日为走镖日期,就是送货款,这几家商号把走镖的银两,均装成木匣,由经常驮送镖银的脚夫,驮送兰州的庄口,送镖银时还请西宁镇派骑兵七八名护送到兰州。兰州庄口每月二十九日分送陕西三原、泾阳、汉中、凤翔等庄口。驻庄口是采购货物的机构,专购货物,发来西宁。”(19)

歇家一般具有一定的资金、仓库、住房、帐篷和畜圈,为来往客商提供方便。而且,它必须接受政府管辖,领取由西宁办事大臣所发的营业执照进行备案。歇家必须依法纳税,限制哄抬物价,实行公平交易,按规定地区、规定对象、产品和居住地点进行贸易,不能紊乱。若不经歇家中介,外地客商擅自交易者,谓之“越行”,需告官处理;歇家之间亦不得越规招留非经批准的蒙藏商人和收购其产品,如若违规,亦称之为“越行”。由此可见,青海歇家在蒙藏地区汉藏贸易中具有举足轻重的地位,它为各地客商在青海的贸易活动提供了方便、安全、稳定的交易条件,为方便蒙藏人民的生活提供了有组织的保证条件。

综上所述,歇家作为西北地区的一种中介贸易组织,是青藏地区畜牧业经济与内地经济贸易交换的主要形式。而山陕商人作为青海歇家的始作俑者,对歇家的形成与发展起了重要作用。山陕商人由歇家的主商变为客商,反映了他们对推动青海商品经济的发展起了历史前驱的作用;而蒙藏商人由歇家的客商变为主商,反映了蒙藏少数民族兄弟商品经济意识的觉醒和自主贸易地位的加强。二者互相促进,协调发展,共同促进了青海地区商品经济的繁荣,推动了青海地区市场化因素的历史进程。

而且从青海歇家成长的历史过程来看,山陕商人作为内地商品的贩运者,既是青海客办歇家的创始人,又是主办歇家的贸易对象,在歇家贸易中起着开风气之先,承上启下的作用。自办歇家是山陕商人为加强青海地区与祖国内地之间贸易联系的制度创新,他们创造了一种适合蒙藏汉群众商品交易的具有中介作用的贸易组织,为推动青海地区商品经济的发展和开发青海地区的社会风气奠定了良好的组织基础。而蒙藏商人主办歇家则反映了青海当地人民的经营自觉和区域经济的自主发展;官办歇家则表明青海地区的商品经济被纳入制度化的轨道,同时也反映了封建官府对汉藏商人的共同盘剥和控制。一部青海歇家的发展史就是青海地区商品经济的发展史,从贸易组织形式上反映了青海商品经济的历史进程和市场化因素的生长轨迹。

三、明清陕西商人与康藏锅庄

(一)明清陕商与康藏锅庄的历史发展

我国西北地区与西南地区的经济交流已有数千年历史。而其中的秦人又是主要的开拓者。

陕西人对大西南的开发,可上溯到战国及秦代,其中最有代表性的是对成都平原的水利开发和几次大的秦人移民入川。但是陕西商人对康藏地区的经贸开发活动,却大致肇始于唐而成于元。川藏交界的康藏地区,是汉藏联系的桥梁,自文成公主入藏带去茶叶,遂使食茶之风开始盛行藏区,西康的雅安等地,又盛产茶叶,所以除由唐蕃古道将内地茶叶输入藏区之外,唐高宗时,茶由秦陇输入吐蕃,遂养成藏族普遍饮茶之嗜好。到唐肃宗至德三年(758),藏汉茶叶市场在雅州(今四川雅安)已正式形成,成为藏汉民间贸易的主要形式。13世纪元朝收复西藏并吞南宋实现全国统一后,把全国划分为11个行中书省,川陕被划归为同一个行政区划,称“陕西四川行省”。当时元朝中央规定西康包括雅安、天全、汉源等的藏族土司头人、宗教首领的朝贡事项,统一归属陕西官府办理。于是大批汉藏官员在陕西与川藏之间往来,而且西藏的朝贡及茶马贸易也经由打箭炉等地周转,再经川陕人京来往,这就为秦商进入康藏大开方便之门。秦商在唐代就有同羌藏地区经贸文化交流的传统,他们抓住了这一有利的历史机遇,利用元代在打箭炉开辟的市场进行民族贸易,使其成为汉藏贸易的中转站。

明清时,康藏地区仍为不毛之地,“川人不喜经营,成尤畏远道”(20)。故在明初就有大批的陕西商人取道甘宁州去西康经商,史称“炉客”。此后一代代的炉客千里投荒赴打箭炉贸易,使打箭炉由一个偏僻的小山村变为“商旅满关,茶船遍河”的商埠城市。商号、商行和货栈遍布炉城。仅炉河东岸的“陕西街”就有陕商字号80余家。康藏羊毛、皮货、麝香、鹿茸经此运输内地,内地茶叶、布匹、绸缎亦经此大量流向藏区。由于明清时西藏经济以畜牧业为主,羊毛、皮货来源分散而不易大宗收购,而且语言隔阂,汉藏风俗礼仪不同,给当时的贸易造成了种种困难。而藏族牧民每年秋冬季赶着牦牛百数头,驮着以羊毛为主的畜产品,到达康定后,就地露宿,人居畜藏均有困难;而且当时的汉藏贸易,由于市场不完善,只能进行以茶易马形式的物物交换,必然要求有一个中间经纪人来为双方沟通语言,协调比例,说和作价。于是,当地商民针对市场这种需求,开始经营作为交换中介组织的新兴行业。而在土司制度下,负责公差往来,朝贡贸易接待工作的“锅庄”又为他们对其职能进行改造,为之转变为市场交换中介机构提供了组织原形。在土司制度下,明正土司除了和其他土司一样有自己分散在康定、泸定、丹巴、道孚、雅江的安抚司、千户、百户、俄巴管理系统外,还有为自己管家及在“朝贡差发”制度下负责一切公差杂务的同清政府打交道换取茶叶的锅庄。锅庄是土司随朝贸易的组织,藏民在汉藏交界处,支锅煮食,扎桩拴马,是为“锅桩”,后逐渐演变为专门从事接待工作的常设机构,称为“锅庄”。最初康定锅庄只有四家,后因“关外大小土司朝贡差务日繁,原有锅庄不敷应用,由四家增为十三家,代分差务。嗣因贸易日繁,锅庄建立益多。清中叶增为四十八家锅庄”(21)。兹按建庄先后将清代主要锅庄胪列如下:

包家锅庄:藏人称为“瓦斯碉”,房屋80余间,其建筑肇自元代。因西藏某活佛曾诞生于此,故藏人来炉城多愿居住。与德格、白玉两县客商交易最多,在锅庄中首屈一指。

汪家锅庄:藏称之为“下必崇”,房屋20余间,其建筑肇自元明,住客多为甘孜、昌都、波密、查耳等处商人,贸易量很大。

罗家锅庄:藏人称之为“色根古”,早期锅庄房屋15间,住客多甘孜绒坝商人,炉霍等处行商亦多居此。

木家锅庄:为果亲王后裔设立。藏人称之为“甲人色”,有房屋20余间,建筑肇于元代,为大金市、炉霍商人居地,贸易量大。

杨家锅庄:藏人称之为“拨土家”,房屋15间,建于明季,客商以甘孜、德格两地行商居多,贸易量较大。

黄家锅庄:藏人称为“黄贵甲”,房屋12间,客商多来自德格,康雍乾时营业畅旺。

汪家锅庄:藏人称之为“卡娃降措”,房屋12间,建筑于明初,客商来自德格、昌都,贸易量很大。

王家锅庄:藏人称之为“惹觉妈”,房屋4间,建于明代,住客为道孚人,营业可观。

安家锅庄:藏人称之为“仲一出”,房屋13间,建筑肇自明代。

陈家锅庄:藏人称之为“阿三速马”,房屋15间,住客多为理塘商人,间住甘孜绒坝叉商旅,贸易量最大。

彭家锅庄:藏人称之为“阿松脱”,房屋11间,住客多理塘商人,亦曾住昌都行商,贸易量属最大。

充家锅庄:藏人称之为“充洗加”,房间20间,住客多道孚、甘孜行商,贸易量很大。

包家锅庄:藏人称之为“若阿”,住客多德格商人。

白家锅庄:藏人称之为“七几巴巴”,房屋29余间,住客多德格、甘孜、理塘商人,贸易量较大。

龚家锅庄:藏人称之为“那朱瓦”,房屋7间,客商多贡觉、乍丫商人。

高日家锅庄:藏人称之为“高日拉”,房屋15间,先住道孚商人,后有瞻对商人来往,营业亦佳。

邱家锅庄:藏人称“羌厥”,房屋20余间,常住甘孜、德格、昌都商人,贸易量较大。

杨家锅庄:藏人称之为“日耳淡”,房屋七八间,客商多来自炉霍,贸易量可观。

贾家锅庄:藏人称之为“独跟古”,房屋七八间,客商多炉霍人。

彭家锅庄:藏人称之为“丹尊家”,房屋20余间。

彭家锅庄:藏人称之为“第六智”,房屋七八间,商多甘孜人。

从以上论述及材料不难看出:锅庄是在陕商开发川藏,促进康藏经济发展的基础上,将土司制度下专门从事朝贡接待的锅庄转变为专为商旅提供住宿及充当经纪人的商贸代理组织。

(二)明清陕商锅庄的贸易形式

康藏锅庄经元、明两朝,至清初开始由纯粹的官府机构向政治、经济双轨制过渡,再由清代中叶完全转变为面向汉藏贸易的经济中介组织。这个转变是陕藏贸易发展的客观要求。川康地区汉藏贸易的中心是边茶贸易,它不但开创了四川西部汉藏贸易之先河,而且带动了康区其他行业的发展,扩大了汉藏贸易的范围,在促进川康经济发展、汉藏团结等诸方面都起到了极其重要的作用,可以说边茶贸易是使锅庄性质发生突变的染色基因。

明清经营川南雅、灌、名、邛、洪五县区“五属边茶”的主要是泾阳、户县等地的陕西商人。他们在蜀地又因地域不同而区分为“河南帮”与“河北帮”。河北帮以泾阳、三原、渭南等地的旅蜀茶商为多。如泾阳石桥刘村的刘义兴“以经营茶叶、药材为主,商号多设四川、西康等地”(22)。他家办的“义兴茶庄”在雅安设店于明代嘉靖年间,成为从明到清无论规模和信义在康定都名列第一的大茶庄,泾阳当年流传的“东刘西孟社树姚”几家大富户中第一家“东刘”就指的是他家。社树姚家,“分为恒昌、惠谦、燕义、居敬、祝新、仁在等七支,不但在泾阳、三原、西安开设货栈、钱号,而且发展到巴蜀、康藏支贵地区,以雅安为中心”(23),成为明清泾阳著明富户。而最富的于家,专营茶、药材,商号多设在四川一带,最有名的是“恒盛泰”字号,堂名“务本堂”,康定的“恒泰”茶庄就是他家的生意。(24)此外,康定另外八家大的茶庄聚诚、永和、丰盛、天兴仁等都是泾阳商人开办的。“河北帮”由于财力雄厚,这些茶庄基本上都采取了独资经营的形式。

河南帮以户县牛东、第五桥等乡的人为多,故又称“牛东帮”,户县牛东炉客在康定陕西街的陕帮生意中“竟占十之八九”。河南帮在康定经营的茶庄主要有恒盛合、利盛公、魁盛隆、昌义生、茂盛福、德茂源、泰来恒、德泰合等号,由于河南帮财力不如河北帮厚实,故他们经营的茶庄大都采取了合资形式。为了让大家对在康定从事边茶贸易的陕西茶庄的实力有一个直观的认识,特将明清之际陕西河北帮与河南帮在康藏经营的主要茶庄情况分列为表A与表B以飨读者。

这些总店设于康定的陕西茶商,基本上掌握了川康的经济命脉,使川康商业操之于陕商之手,其“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在康地商人中,皆为首屈”(25)。故“川康商业实为陕人所开发,即在今日采办茶布、绸缎之大商号,仍多陕籍也”(26)。并且在陕商的带动下,川商“居信之久,羡慕陕商,而以小资本尝试成功者,或川人之为陕商司柜存钞后,自己经营者”(27)。从1933年的统计看,康区商贾总数约为12000人,其中藏商2000人,陕商7000人,川商3000人。(28)陕商人数比重最大。雍正五年(1727年),“荥经额行边茶引二万三千三百一十四张,由陕商和川商分销,陕商行引一万四千八百五十一张,川商行引八千四百六十三张”(29),可见清初陕商在边茶贸易中处于主导地位。

陕商在康藏销售茶业的方式有三,一是由总店派伙计押送茶叶到深入藏区的分庄,分销当地藏族民众,以运回藏区的药材、麝香、毛皮作为回程货,“每年草木滋深,店号伙发,分赴各乡销售货物,收买土产”(30),即此谓也,河北帮办的专业茶店大部分都采取了这种方式。二是由总店将茶业批发给康定的其他陕帮茶商,由他们再押送到自己设在藏区的分号销售,如陕商在康定办的历史最悠久的“恒盛合”茶店,就是“由康定买茶叶、布匹、绸缎等运往木里销售,再由木里收购金子、麝香等运到康定推销”(31),后来户县人办的康定最大的字号“德泰合”茶庄亦是如此。他们由“康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货运到甘孜销售,在甘孜收购鹿茸、麝香、虫草、贝母及各样皮张运往康定销售”(32)。大部分户县“炉客”亦采取这种接力的销售方式。三是由康定总店通过居间“锅庄”把茶叶批发给赴康购茶的藏商,由他们驮茶返回藏区售卖。在明清边茶制度“汉不入番,番不入汉”的政策规定下,这种方式是最主要的形式。

那时,陕商数十万茶叶,数以百计的日用商品都要通过锅庄集散,生意都要靠锅庄主来撮合,陕藏贸易的发展推动了锅庄行业的发展。反过来,锅庄行业的发展又促进了陕藏贸易的兴盛,因为陕藏商人的接触,存在着语言障碍,商品交换又笼罩着一层神秘色彩,买卖双方出自各自的经济利益,总喜欢暗中摸底,明里又保持一定距离,但又急于成交而各得其所,迫切需要能懂得汉藏两语、深谙经济、信息灵通、交际广泛,在当地有一定声望的人来从中穿针引线。作为贸易中介的这种角色,在当时的打箭炉,只有属于明正土司的锅庄主们才是最理想的人选。此外,锅庄主资金厚实,特殊情况下还可以为买卖双方作保,遇上官司,还可利用其身份作庭证。对于藏商来说,由于民族的共同心理素质和生活方式,自然更为信赖锅庄主。同时锅庄有宽敞的房屋,可以提供住宿和满意的膳食,可为藏商存放大批进出货物,有院坝可喂养运输骡马和牦牛。锅庄主手中虽没有直接掌握商品,但是藏汉商人双方交易的得失、利惠的命运却暗地掌握在锅庄主的手中,所以买卖双方总是对锅庄主尊重有加,锅庄主以中庸之态,用流利的语言勾通双方感情,用最新的信息去告诫双方,用微妙的手法尽快促成交易,还利用自己的各种条件为双方提供方便,只有这样,才能博得客商们的信任,使自己的事业兴旺发达。

自锅庄贸易形成以来,西藏商帮成群结队远负藏区土特产品到打箭炉贸易,交换其需要的生活日用品茶叶、布匹等,史载:“夷人携土产或重资赴锅庄,庄主介绍与云南暨雅各、云天诸茶栈相交易”(33)。这些商伙,有上层官贵、寺庙僧侣、土司头人,也有民间商贾。“达赖喇嘛向差人赴打箭炉贸易,每驮向叉木多、乍丫、巴塘、里塘居住喇嘛索取银两不等,名为鞍租,至打箭炉始行纳税”(34)。陕藏商人汇聚炉城互贩各属之物,形成所谓“茶货所聚,市肆稠密,烟火万家”的局面。(35)由于锅庄主与经常驻在自己锅庄的藏商交往,双方彼此理解、信任、熟悉,形成稳定的来往关系,来炉藏商便投宿各自固定的锅庄,代代相袭。例如瓦斯碉锅庄常驻德格、白玉、甘孜东谷寺以及青海和西藏的藏商;木秋云锅庄常驻甘孜大金市、炉霍觉日市和青海的藏商;杨家锅庄常驻道孚驮脚娃;子耳坡王家锅庄常驻瞻对娃和更庆寺藏商……由于各锅庄与常驻藏商关系较为固定,所携商品就各有特色,如瓦斯碉锅庄,往来西藏商人较多,除大宗土产外,藏毯、藏边、藏青果、藏红花等藏货尤为突出;王家锅庄由于常驻瞻对客户多,瞻对盛产黄金,而且金子成色在甘孜州最高,故沙金生意突出……这种规矩,从锅庄贸易出现始一直维持到新中国成立初,几百年来变化甚微,只有锅庄发生了其他意外,如火灾、破产、乏嗣、无人经纪,原常驻客户才另易其主。

锅庄交易主要是由其女主人撮合而成。茶业交易是康藏锅庄的主要商业活动,其茶“悉由内地产茶州县负贩,而炉中为出口总路,是以四方茶商俱聚于此,其俗,女子年十五以上,即雇于茶客,名曰沙鸨儿,凡茶客交易货物,俱听沙鸨翻译,较定价值,无异牙行”(36)。《陇蜀余闻》亦载:“打箭炉在建昌西南……其俗女子不嫁,辄招中国商人与之通,谓之打沙鸨,凡商人与番夷交易,则此辈主之”(37)。而贺觉非在《康定锅庄题名》一诗中说道:“炉城四十八锅庄,故乡而今半渺茫。门内标杆非旧主,木家有女字秋娘”。诗后注曰:“木家锅庄,女主人名秋云者,长身玉立……余初到康定,即住木家锅庄,锅庄院中,例有木旗杆,故诗云然”(38)。可见锅庄女主人在锅庄贸易中具有翻译及寻觅主顾、牵线搭桥的重要作用。

锅庄主作为居间掮客的贸易中介人,一般是不直接做生意的。他们主要是向藏商索取一定的中介费用,这种费用最早叫退头,后来称“行佣”或“佣金”。它以驻锅庄藏商的生意成交总额为基数来计算,一种是按成交总额的百分之二提取,其内容包括锅庄主代联系货物买卖的跑路辛苦费,运来货物和卖走货物的临时顿存费,藏商在锅庄的住宿费等。另一种是按成交总额的百分之四提取,但得为住宿藏商提供膳食。陕西茶庄与藏商的交易往往是以货易货,即以马匹、黄金、麝香、皮毛、药材等土特产作价易茶,他们通过锅庄主利用康藏少数民族地区封闭知识未开而恣意抬高茶价,任意居奇,在西南地区“茶一斤换一羊,十斤易一牛”(39),“边茶一封(18斤)换取100斤以上是经常的事”(40)。

由于锅庄是居间的中间代理组织,故锅庄主十分注意搞好和陕商的关系。他们经常给陕商提供商业信息,只要认为陕商忠诚“就可以向喇嘛寺借贷”(41)。陕商茶叶贸易出现赊欠时由锅庄担保出具藏文欠条,叫“夷票”,形成赊欠债务,留待下次再为清理结算。

明清时的西南,地处边檄洪荒,民族杂居,风俗各异,又关山险远,山高涧深,征剿不易,致使强盗蜂起,土匪横行,一语不慎,死即随之,加之不少陕西茶商又系走私性质,亦需少数民族群众的保护和掩蔽,所以居异地的陕西茶商很注重搞好与锅庄主及藏民之间的关系,为自己的异地经商营造良好的外部氛围。他们在与锅庄主和藏商的交往中“鸷而不贪”(42),一言九鼎,重视商业道德,深得康藏民众的信任。茶叶运输时与“藏民结伴而行,藉其保护,藏民行走乘马,刀枪等随身携带”(43)。而陕商之所以能竞争过当地的川商在康定形成“陕西街”,是因为陕商善于处理与藏等少数民族的关系,拉拢并利用锅庄主搞好与藏民众的关系,善于入乡随俗,重视民族平等与团结友好,尊重少数民族的风俗习惯,同时继承了自文成公主入藏开创的藏陕甥舅一家的传统,与锅庄主及当地藏民联姻,成家定居,从而与藏民打成一片。据统计,在1910年,康定、道孚、炉霍、德格几镇,共有固定居住之汉民近4000户,其中仅康定一城,就有汉商3000户。陕商不但为锅庄贸易的形成和发展作出了不朽的历史贡献,而且也为汉藏之间团结友好的民族关系写下了重要篇章。

锅庄贸易是有着悠久历史的重要区域贸易。作为康藏地区经济的开拓者——陕商对锅庄贸易的形成与发展起过重要作用。陕藏贸易的发展又推动了锅庄行业的发展,反过来,锅庄行业的发展又促进了陕藏贸易的兴盛。关于陕商与康藏锅庄的关系,如果仅从社会经济历史发展的视角来观察,则似应得出如下结论:

第一,锅庄贸易是陕藏物资交流的主要形式,就陕商与康藏锅庄的关系而言,本质上是基于藏区和内地物质和文化生活的迫切需要,而不得不进行地区经济交流的一种商业联合关系。锅庄作为联系陕藏贸易的中介组织在促进藏区经济发展,满足川藏社会的物质需要方面起了重要作用。

第二,锅庄作为一种中介代理机构,为了尽快促成交易,以便快速地获得回报,不得不形成一种对陕商的依赖关系,极力笼络陕商,为陕商提供各种服务。而陕商为了自己的利益,基于异地经商的需要也不时带给锅庄主以及藏民以先进的农业技术和先进的手工业品,以获得他们的好感,以便在贸易中获利,为自己赢得一个良好的外部贸易环境,于是双方在商业联合关系的基础上又结成了一种互相依存的协作关系。

第三,陕商与康藏锅庄之间的交流,注定了是一种平等友好关系,这更促进了汉藏之间的团结与平等,加深了两地人民之间的感情,促进了康藏地区与内地的经济交流与合作,从而使西藏地区与内地的血肉关系更加巩固,牢不可破。

① 廖霭庭:《解放前西宁一带商业和金融业概况》,《青海文史资料选辑》(第1辑)。

② 《明洪武实录》,卷一百。

③ 《明经世文编》,卷六十二。

④ 《明史·食货志》,卷八十。

⑤ 张绍鳞:《新疆概况》。

⑥ 张庭武:《丹噶尔厅志》,甘肃官报书局铅印本,清宣统二年(1910)。

⑦ 阎成善:《湟源的歇家、洋行、山陕商人和坐地户及刁郎子》,《湟源文史资料》1987年第5辑。

⑧ 王昱、聪桔:《青海简史》,青海人民出版社1992年版。

⑨ 《平番奏议》,卷四。

⑩(13) 《平番奏议》,卷一、卷四。

(11)(12) 马明忠、何佩龙:《青海地区的“歇家”》,《青海民族学院学报》(社会科学版),1994年第4期。

(14) 康敷镕:《青海志》,卷二,手抄影印本。

(15) 《陇右纪实录》,卷八,清宣统间刻刊本。

(16) 《丹噶尔厅志》,卷五,光绪年间刊本。

(17) 王致中、魏丽英:《明清西北社会经济史研究》,三秦出版杜1989年版,第419页。

(18) 王致中、魏丽英:《明清西北社会经济史研究》,三秦出版社1989年版,第419页。

(19) 《清末民初1929年建省前西北市场商业情况》,青海图书馆油印本。

(20) 李亦人:《西康纵览》,正中书局1974年版,第346页。

(21) 朱祖明:《明正土司之过去与现在》,《康导月刊》第六卷第九、十期。

(22) 泾阳县商业局:《泾阳县商业志》油印本,第40页。

(23)(24) 马长寿:《陕西回民起义历史调查》,陕西人民出版社1993年版,第27、258页。

(25)(26)(27) 李亦人:《西康纵览》,正中书局1974年版,第346、364、364页。

(28) 游时敏:《四川近代贸易史料》,四川大学出版社1990年版,第40页。

(29) 《荥经县志》(民国)卷六,第14—16页。

(30) 杨仲华:《西康纪要》,第216页。

(31) 《户县文史资料》第3辑,第23页。

(32) 《户县文史资料》第3辑,第24页。

(33) 徐珂:《清稗类钞》第5册,中华书局1984年版。

(34) 《清世宗实录》,卷二十,第26—27页。

(35) [清]允礼:《西藏往返日记》,载吴丰培辑《川藏游踪汇编》,第96页。

(36) 《四川通志》(雍正),卷十九,《土司》,第74—75页。

(37) 《古今笔记精华》,北京出版社1991年版,第167页。

(38) 贺觉非:《西康纪事诗本事注》,西藏人民出版社1988年版,第139—141页。

(39) 魏源:《圣武记》,第108页。

(40) 高济昌:《边茶史话》,《四川甘孜文史资料》第3辑,第50页。

(41) 刘子省:《民国年代户县人在西康理塘从事商业情况》,《户县文史资料》第3辑,第82页。

(42) 谢肇制:《五杂俎》,卷四。

(43) 《户县文史资料》第3辑,第28页。