砚只为磨墨而生

撰文/宰予 绘图/苏义

要将晾干成型的墨块“还原”成可供书写的墨汁,砚是不可或缺的工具。为了高效又优雅地完成这个还原过程,古人对砚的材质、形态,都有很多要求与讲究。

天价书法与砚痴米颠

2002年冬天,天寒地冻的北京城,被一幅古代书法作品“点燃”了。这件仅有39字的《研山铭》,出现在拍卖会上,十秒之内,一锤定音,以2999万元的天价,被国家文物局定向收购——通常只有国宝级文物,才有此“待遇”。成交后,《研山铭》立即入藏故宫博物院。

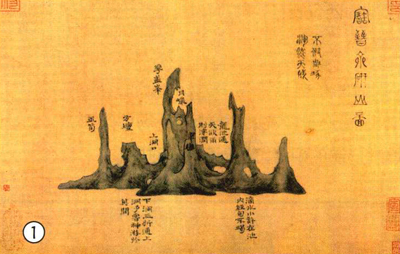

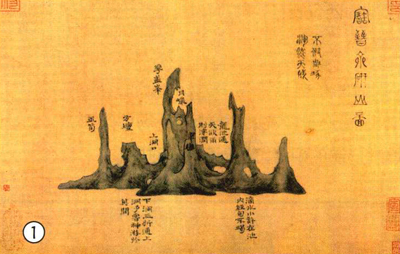

这篇《研山铭》出自北宋大书法家米芾之手。“研”,古代同“砚”,所谓“研山”,就是山形的砚台。《研山铭》所写的砚台,形如昆仑山,砚池就像山顶之潭,研出的墨则像潭中飘出的黑云。

相传这块砚山本是南唐后主李煜的宝贝,被宋徽宗觅得,后来又到了米芾手中。米芾对其爱不释手,不仅专门为它写文,还连续三天抱着砚山入睡,真是痴迷到一定境界了。

这座砚山是怎么从皇家珍宝变成米芾的私人藏品的,我们无从得知。不过,民间倒是盛传着另一个关于“米砚痴”的故事:

某日,宋徽宗召米芾进宫书写屏风,米芾笔走龙蛇,一气呵成,其书法让皇帝赞不绝口。米芾便趁机端起御案上的砚台,对宋徽宗说:“这块砚已被微臣使过,不宜再供陛下御用了。”宋徽宗大笑,便把砚台赐给他。米芾素来狂放,被人称作“米颠(同‘癫’)”,得到心仪的砚台,不禁手舞足蹈,墨汁洒了一身也不在意。宋徽宗便对一旁的蔡京说:“米芾这个‘颠’字,真不是自得的呀!”

何石可为砚

制作砚台,主流材质是天然岩石。但并非所有石头都适合做砚,必须精挑细选,核心因素就是材料的硬度。

墨锭的莫氏硬度通常在2.3左右,想让它轻松磨出墨汁(称为“易发墨”),砚石中要有石英、长石等硬度较大(6~7)的矿物,它们是决定发墨效果的关键成分。

然而柔软的毛笔也要频繁接触砚台,如果硬度太高,容易损伤笔毛,缩短笔的使用寿命。所以,砚台又必须有一定的柔韧性。通常,在砚石中占主流的成分是方解石、绢云母等,硬度在2~4之间,质地偏软,细腻滑润,不易伤笔。

从微观视角看,砚面经过打磨后,软石部分磨损较大,微微下凹,硬石颗粒则微微凸起。研墨的过程,实际上就是众多“小刺”从墨块上刮下墨粉,再溶于水中。硬质的石英、长石颗粒必须很细,分布也要均匀,研磨出的墨汁才够细腻均匀,不会出现粗粒。各种矿物成分之间联结紧密、颗粒间孔隙小,砚台就“不吸水”,墨汁更不易干涸。

砚台简史

砚台一物,大致起源于新石器时代用于研磨的石槽、石板。目前所知最早的成型石砚,出土于一座战国奏墓,跟毛笔、墨块放在一起,文房四宝在这时就已有其三了。

汉代的砚,往往还附带一块研石,就像捣药的杵,被称为“研杵”。这侧面说明当时墨锭制作工艺尚未成熟,不能用手捏着墨直接在砚上磨,需用研石将墨块碾碎磨细。东汉之后,随着制墨工艺进步,墨锭可直接用手捏着磨,就不需研石了。

早期的砚注重实用,普遍造型朴素,只有一些贵族墓葬才会出土比较精美的砚。唐宋以后,日常所用的砚造型也日渐丰富。比如唐代流行龟形砚、鱼形砚,明清流行牧牛砚、虎伏砚等,精彩纷呈。在没有网络的年代,文人墨客整天面对这些文房用品,当然要在上面发挥一下艺术才华、寄托—下闲情逸致。

砚也不是文人的专利,湖南西汉长沙国王后“渔阳”的墓中,就曾出土一块圆形石砚,是用来研磨眉黛(画眉所用的青黑色颜料)的。这种女子梳妆所用的砚,有个专门的称法:“黛砚”。

四大名砚

一款好砚,要细腻耐磨,易发墨,不伤笔,夏不干,冬不寒。根据这些标准,人们将安徽的歙(音“设”)砚、广东的端砚、甘肃的洮砚、黄河岸的澄泥砚,并列为“四大名砚”。

歙砚、端砚和洮砚都是天然石头做的。端砚出自广东笋庆(古称端州),颜色多彩,石质娇嫩,摸起来像婴儿皮肤一样细腻。洮砚出自甘肃洮河,石色碧绿,颇为秀美。歙砚出自安徽南部、江西北部一带(古称歙州),多为青黑色,其代表为南唐李后主最爱的“龙尾石砚”,产于江西婺源龙尾山的溪流中,质地细密温润,叩之声音清越。宋代大书法家蔡襄曾专门写诗赞美龙尾石砚,将它与天下至宝“和氏璧”桐提并论。

澄泥砚比较特殊,是用反复淘洗、过滤后的细泥烧制的,属于陶砚。因其原料讲究、工艺独绝,磨墨效果可媲美石砚。

今天,除了少数书画爱好者,我们平时写字用的多是现成的墨水或墨汁。墨从固体到液体,砚失去了用武之地,也就渐渐淡出日常生活了。

(责任编辑 林语尘)

《研山铭》共39字:“研山铭。五色水,浮昆仑。潭在顶,出黑云。挂龙怪,烁电痕。下震霆,泽厚坤。极变化,阖道门。宝晋山前轩书。”其行书刚劲奔腾、雄浑顿挫,端庄而又婀娜,是米芾书法的成熟之作。

砚山实例

存世的《研山铭》是一幅长卷,除了书法,还附有砚山绘图(图1)。然而图中的砚山更像是一尊天然灵璧石摆件,峰峦起伏,完全没有磨墨的余地,并不符合米芾的描述。

实际上,纯天然的砚山应该很稀少,从存世文物来看,多是用陶土捏出山形和砚池,再烧制成砚,如图2、图3的汉代十二峰、五峰陶砚。也有用制砚的石材雕出山形的。像画中这样天然呈山形、却难以磨墨的石头,通常作为搁笔的“笔山”存在。古人喜爱山形的文房用具,是因为它们能为书斋带来一些山野的自然气息,所谓“案间有生云之气”。

汉代的砚常附带“研石”,就像捣药的臼和杵。当时墨锭制作工艺还未成熟,墨常常做成丸状、饼状,需用研石将其碾碎磨细。左上图为西汉石砚、研石及墨丸,上图为一组雕饰精美的汉代研石。

唐宋以后,砚台的花样越来越多。图为瓷质人头多足辟雍砚,“辟雍”本是周天子设立的讲学场所,场地圆形,四面环水。这类仿辟雍形制的砚台,盛行于唐宋时期。

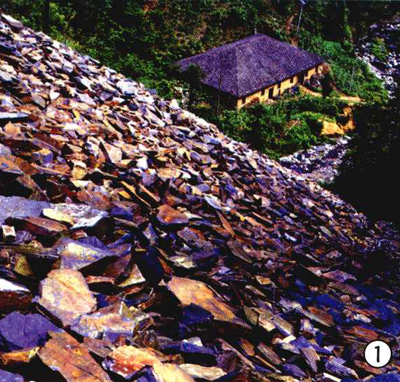

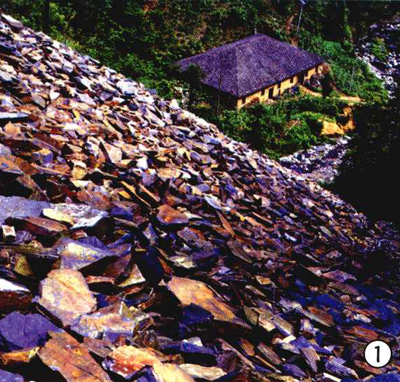

图1为安徽黄山歙县(古歙州)的一个石料场,这些石头都是用来制作著名的“歙砚”的(图2)。

澄泥砚盛行于唐宋,产地说法较多,通常认为是河南、山东一带的黄河沿岸。河水流至此处,含沙量较大,取河泥反复淘洗、过滤,烧制成砚,质地比一般的陶器要细腻很多。图3为一方唐代龟形澄泥砚,龟甲部分是砚台的盖子。

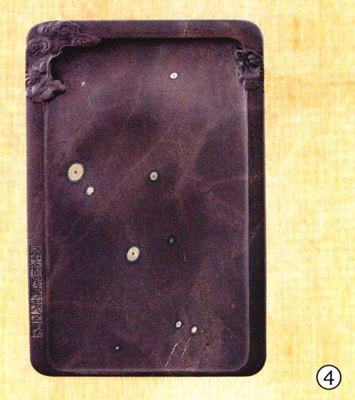

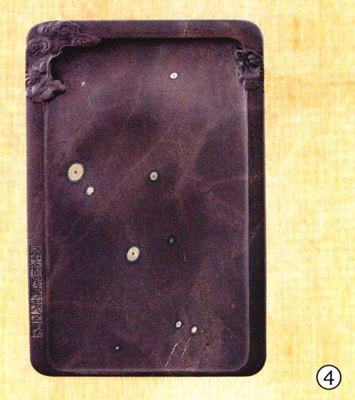

端砚产于广东肇庆(古端州),石质细嫩、色彩丰富,有的还具有特殊纹理。图4这块端砚上有二十八个“眼”(圆形斑点),被称为“二十八宿砚”,是近代文献学家王欣夫的珍藏。

洮砚出自甘肃洮河,颜色青绿(图5、6)。

古代还有用“秦砖汉瓦”制砚之法,把古砖古瓦雕成砚台,倒也古拙有趣。图7为一块古砖砚,砖铭是“阳嘉三年”(东汉年号)。

山东青州的“红丝砚”,原本也是四大名砚之一,后来名头被澄泥砚取代。红丝砚石材以红色为主,还有黄、褐、紫诸色,称得上艳丽多姿。图8为一方清代钟纹红丝砚。

一些硬木也可做砚台,图9为明代的花梨木龙龟形砚。但木砚的磨墨效果应该不如石砚或陶砚,在历史上从未成为主流。

摘自《中国国家地理·博物》2016.02