第一节 陕甘宁边区模范村建设的历史考察

一、边区模范村建设的缘起和发展

陕甘宁边区地处陕西、甘肃、宁夏三省边界地区,农业是边区的主要经济,其次是畜牧业、手工业,基本上没有现代工业,而农业的收获量很低,亩产一斗多,年收获量同人口消费大体一致,所余无几。随着抗日战争的爆发和陕甘宁边区抗日民主政权的建立,大批的革命知识青年涌入边区,他们壮大了边区的力量,为边区的发展增添了新的活力,但同时也给人们的生活带来了极大的压力。特别是抗日战争进入战略相持阶段后,日军对国民党以政治诱降为主,而把主要军事力量放在中国共产党领导的解放区战场,对敌后抗日根据地进行反复地、大规模地“扫荡”和分割“蚕食”。与此同时,国民党顽固派也以几十万兵力配合日军对根据地实行军事包围和经济封锁。加之旱、涝、虫灾等自然灾害的侵袭,根据地军民面临着日益严重的财政经济困难。

为了克服这一困难,中共中央于1939年2月2日在延安召开了生产动员大会。毛泽东在会上发出了“自己动手,自力更生,艰苦奋斗,克服困难”的号召,号召根据地军民开展生产运动,打下必需的物质基础,以支持长期的抗日战争。随后,在各根据地广泛开展了大生产运动。大生产运动首先需要解决的是根据地军民的温饱问题和战争需要的供给问题,根据当时的实际情况,毛泽东提出“必须以农业为第一位”的指导原则,努力发展生产,同时搞好其他生产事业,使根据地的机关、学校、部队尽可能地实现生产自给。

大生产运动首先在部队上开展,随后陕甘宁边区的党、政、军、民众团体的机关、学校,以及工人、农民、男女老少,都动员起来,形成了广泛的群众性生产运动。毛泽东指出,解放区的大生产运动是“在全根据地内实行自己动手、克服困难……的大规模生产运动”,①是包括“一切公私军民男女老少,绝无例外”②的大规模群众运动。1942年年底召开了西北局高于会议,毛泽东做了《抗日战争时期的经济问题和则财政问题》的报告,指出:“截至1941年,我们公营农业中的粮食生产一项,还是很微弱的,我们在粮食方面还是依靠老百姓。”但“1941年和1942年两年中,军队和机关学校因自己动手而获得解决的部分,占了整个需要的大部分”,“如果我们的公营经济在1943年和1944年是继续发展的……在两年以后,人民的负担又可以减轻了”。同时,又指出“我们一方面取之于民,一方面就要使人民经济有所增长,有所补充。这就是对人民的农业、畜牧业、手工业、盐业和商业,采取帮助其发展的适当步骤和办法,使人民有所失同时又有所得,并且使所得大于所失,才能支持长期的抗日战争”。在公私关系上,强调“公私兼顾”,并且指出一旦有了办法就要减轻人民的负担。到1943年2月,毛泽东就陕甘宁边区财政经济大发展等问题作出指示,指出陕甘宁边区财政难关已经渡过。现党、政、军积蓄资产值边币5万万以上(合法币2万万5千万以上)。今年决定大发展农、工、畜生产,提出丰衣足食的口号。可见,大生产运动在解决了财政难关之后,发展方向开始发生转变,开始转移到对乡村富民政策的关注,也符合了1942年毛泽东在边区高干会上所指出的减轻农民负担的发展要求。

在这一政策的引领下,边区民众积极投入到大生产运动中,涌现出一批积极分子。边区领导者及时发现这一现象,加大宣传力度,如在1943年1月11日延安《解放日报》发表《开展吴满有运动》的社论,指出吴满有响应政府号召,周密计划,努力生产,从延安的一个贫苦农民逐渐发展成富裕农民。“认为他的方向,就是今年边区全体农民的方向”③。10月,毛泽东又在边区高干会议上做了《论合作社》的讲演,用合作的方式把分散的个体劳动转变为有组织的集体劳动,在没有改变生产工具,生产的成果仍然归私人所有的情况下,使劳动生产率得到迅速的提高,使农民走上富裕之路。11月在陕甘宁边区劳动英雄及模范生产工作者大会的全体代表招待会上,毛泽东又做了《组织起来》的讲话,向边区人民发出了“组织起来”的号召,指出通过合作社的道路,把群众的力量组成一支劳动大军,“这是人民群众得到解放的必由之路,由穷苦变富裕的必由之路,也是抗战胜利的必由之路”④。边区参议会议长高岗在西北局招待劳动英雄时总结了关中、陇东、延属、三边的劳动生产情况,表扬了在这些地区涌现出的模范劳动英雄和劳动模范村,并特别号召“劳动英雄要成为团结和推动一个村一个乡群众生产的核心和旗帜”⑤。吴满有率先响应这个号召,将吴家枣园的模范生产经验,推广到整个二乡成为模范乡。更多的劳动模范英雄纷纷表态,准备将个人的生产经验扩大到全村使该村成为模范村。1943年后,边区模范村建设进入到发展的高峰期,更多的生产计划被制订出来,更多的生产决心刊登在《解放日报》上,更多的模范村不断涌现。如陈德发响应吴满有的号召,把安塞四区三乡变为模范乡⑥;延川拟创造11个模范村⑦;安塞劳动英雄大会提出创造57个模范。⑧

大生产运动不仅成为模范村建设的重要缘起,实际上对边区农村社会的改造以及对农民的教化也是很重要的原因。20世纪30年代封建剥削经济在边区占据统治地位,饥饿贫穷,土匪猖狂,吸食种植鸦片等是边区最突出的社会问题,而许多百姓又因为吸食鸦片转而成为“二流子”,甚至有一些帮会、门道组织渗入乡村,以致乡民只知帮会、门道和帮主,而不知法律道德、民族和国家的存在。教育文化落后更是边区一个严重的社会问题,社会教育方面,如识字组或民众学校,完全没有建立起来,“这儿简直可以说是一块文化教育的荒漠”。⑨

为了改变这种落后状况,建立起一个新型的乡村社会,边区政府首先在未经历土地革命的地区进行减租减息,削弱封建地主经济,使地主经济不再在乡村生活中占据统治地位。其次,毛泽东指出,边区在“几千年来都是个体经济,一家一户就是一个生产单位,这种分散的个体生产,就是封建统治的经济基础,而使农民自己陷于永远的穷苦”。⑩要想改变农民的生存状态,就必须将农民组织起来,由个体劳动转向集体劳动。除了对农村固有的劳动互助组织进行整理,更重要的是在乡村全面展开合作事业,不仅在工业、农业生产中推行合作运动,而且在商业、运输、金融、医疗、教育等方面都予以发展,使合作社成为乡村社会经济生活中不可缺少的组成部分。1943年合作社成员仅有2,305人,1944年有245,866人,1945年7月时有社员265,777人。(11)可见,合作社对民众有很大的吸引力。最后,整顿边区匪祸、鸦片、“二流子”三大社会问题。中央红军到达陕北后经过土地革命和军事斗争,原有土匪或被赶跑或隐藏起来或被消灭,社会秩序有了一定的好转。后因国民党顽固派掀起反共高潮,匪患又开始严重起来,中共中央和边区政府通过积极开展武装围剿和整顿自卫军来维护乡村社会治安。对“二流子”的改造,首先是经济上给予帮助,精神上不歧视。在1941年5月颁布的《陕甘宁边区施政纲领》中指出:“给社会游民分子以土地耕种,取得职业与参加教育的机会,纠正公务人员及各业人员中对游民分子加以歧视的不良习惯。”(12)因此,1943年年初,旧有的3万多“二流子”绝大部分是“自觉的变成了好的劳动者”(13)。毛泽东高度评价“二流子”改造时指出:边区的“二流子”改造“不但增加了劳动力,而且消灭了坏人坏事,取得了人民的拥护,巩固了社会的安定”。(14)对于边区的鸦片问题,边区自始至终都是禁止民间种植和吸食的。抗战爆发后,边区更加严禁吸食和种植鸦片。对于吸食鸦片的烟民,边区政府采取措施积极帮助戒烟。1943年9月11日,边区政府发出《为禁止吸毒事给专员公署县(市)政府的指示信》,对帮助烟民戒烟提出了具体要求。由于政府的重视、措施得力,边区在禁烟方面取得了显著成效,加之“二流子”的转变,吸食鸦片的人也大大减少了,及至抗战结束,吸食鸦片在边区近乎绝迹了。经过政府在各个方面对边区社会的整治,使20世纪30年代落后的社会风气有了很大转变,日益呈现出崭新的社会风貌。

陕甘宁边区政府在对边区进行社会改造时,也非常强调对农民的教化。在毛泽东提出的“每人识一千字”号召下,边区各地纷纷成立读报组、识字班、夜校,将群众集中在一起,鼓励大家多认字,了解国家大事。通过对农民的教育,引导群众抛弃封建迷信和不卫生的生活方式,过上健康有益的新生活。

边区政府对边区的社会改造以及对农民的教化都在模范村建设中体现出来,特别是随着模范村建设的深入发展,这些方面表现得更为明显。如延安市根据毛泽东提出的长期建设边区的方针,提出开展“十一运动”的建设方针,其具体内容是:一、每户有一年余粮。二、每村有一架织布机。三、每区一个铁匠铺,每乡一个铁匠炉。四、每乡一个民办学校和夜校,一个识字组和读报组,一个黑板报,一个秧歌队。五、每人识一千字。六、每区一个卫生合作社,每乡一个医生,每村一个接生员。七、每乡一个义仓。八、每乡一个货郎担。九、每户一牛一猪。十、每户种活一百棵树。十一、每村一个水井,每户一个厕所。(15)“十一运动”反映出对边区乡村社会生活方方面面的涉及。这一运动不仅在延市普遍开展,在边区其他地区亦产生广泛影响。据报道,安塞四区马家沟陈德发村最早召开村民大会,开展了“十一运动”。(16)

1944年12月4日,毛泽东在陕甘宁边区第二届参议会上做了题为《一九四五年的任务》的演说,指出1945年根据地必须绝无例外地普遍开展大生产运动。1945年4月27日,延安《解放日报》发表毛泽东撰写的《论军队生产自给,兼论整风和生产两大运动的重要性》的社论,指出:“一九四二和一九四三年两年先后开始的带普遍性的整风运动和生产运动,曾经分别地在精神生活方面和物质生活方面起了和正在起着决定性作用。”(17)并且号召“目前正当春耕时节,希望一切解放区的领导同志、工作人员、人民群众,不失时机地掌握生产环节,取得比去年更大的成绩。”(18)

由此可见,边区模范村建设缘起予边区大生产运动,缘起于边区政府对乡村社会的改造以及对农民的教化。随着边区财政状况的逐步好转,随着大生产运动取得的巨大成效,边区政府认为唯有带领人民群众自己动手才能丰衣足食,才能由贫穷变富裕。经过乡村社会改造,为边区生产营造一个相对稳定和平的环境,而对农民的教化,使得农民在各方面觉悟得以提高,从而更利于边区各项工作的展开。因而广大群众能积极团结在各村的劳动模范英雄周围,争取做到“耕三余一”、“耕二余一”甚至“耕一余一”。而模范村正是这一指导思想在边区农村建设中的最好体现,是引导农民走上富裕的例证。

二、边区第一个模范村——延安县吴家枣园

延安县柳林区二乡吴家枣园,在土地革命之前是一个只有四五户人家的荒僻穷苦的小村子,经过土地革命和大生产运动,成为全边区发展最快的模范村。1944年1月1日,延安《解放日报》以整版篇幅报道了吴家枣园在吴满有领导下,成为边区第一个模范村的事迹。

吴满有是一个经过土地革命通过自己的辛勤劳动而发家致富的典型农民,是边区人熟悉的较早劳动英雄。吴满有原本是陕西横山县的普通农民,1928年逃荒到延安吴家枣园,租进了20垧山地,却连租子都还不上,不得不卖掉两个女儿。1935年土地革命,他分得了1架山地,有70多垧地,从此吴满有翻了身,打的粮食逐年增加。到1942年他种了77垧地,打了42石粮食,另有5头牛,1头驴,200只羊,4匹马。1942年4月30日,延安《解放日报》刊登了报道吴满有事迹的人物通讯“模范农村劳动英雄吴满有,连年开荒收粮特多,影响群众积极开荒”。紧接着,1943年1月11日的《解放日报》又发表《开展吴满有运动》的社论,号召全区农民向吴满有看齐,掀起学习吴满有、大力开荒的热潮。可见,此时吴满有一家的生产有了极大的发展,已变成一个富裕农民。但他的成绩显然不止于此,他更大的成绩在于“领导了吴家枣园的全村变工,使全村都多打了粮食,都丰衣足食,把吴家枣园变成‘劳动模范村’”。(19)

到1943年年底,吴家枣园共有住户18户,其中土地革命前的老户4户,1938年移来2户,1939年移来4户,1940年移来1户,1941年移来4户,1942年移来4户,1943年移来2户,1943年有人口58人,全劳动力18人,5个半老汉,3个六七十岁的老汉,能劳动的妇女13人。全村雇进长工6个半(拦牛、拦羊娃娃不计在内),向外安庄稼两家,一家是吴满有,一家是孙兆魁。上述农户除老户外有7户是绥德、米脂、榆林一带人,6户是河南人,1户是延安市迁来的。吴家枣园1942年的耕地是263垧,全是山地,没有川地和水地,是年全村的收获粮食141.5石,全村开荒40垧左右。(20)但1943年全村开荒达到141垧,超过计划一倍。

这一成果的实现,主要源于吴家枣园组织的变工队。吴家枣园于1943年春节过后成立了变工队。在如何分组的时候,考虑到新老户以及农户的地域性差异的原因,将老户分为一组,河南山东的移民编成一组,从上边下来的(即榆林、横山一带)新户编成一组,吴满有担任总组长。刚开始开荒时,大家都不是很适应,但随着时间的推移,大家有说有笑,慢慢发现一块荒地在不长时间就开完了。据《解放日报》报道称:开到某家的荒地时就会特别努力,起早贪黑,因为大家是一起并排开荒,所以都不好意思落在后面,第二天换另一家的时候也是一样,因为别人给自己开荒出了力,自己也不好意思不出力,实际上每个组的成员之间也存在着竞争。另外,个人开荒时常因进城置办东西而耽误一天的时间,现在置办东西全交给不参加变工的半老汉集体置办,无形中也省出大量的劳动时间,所以1943年的开荒任务超出原计划的一倍。除了变工组织开荒外,另又组织变工除草、秋收。全村的杂田都锄过了三次,糜谷地锄了两次,没有荒一垧地,锄草的时候村里没有一个是闲的,充分调动了生产的积极性。组织变工后,秋收时仅半个月的时问就把庄稼割倒了,而往年拖拖拉拉往往需要一个月的时间,这些充分证明变工后所带来的成效。

《解放日报》在总结吴家枣园取得的成就时指出:吴家枣园村在全边区的农村中说来,在发展生产上,并没有什么特殊有利的条件,只是由于吴满有的积极领导,造成全村开荒的热潮,成立了全村的变工队,组织了全村的劳动力,立刻就收到这么大的成效,变成了全边区开荒最多、增产粮食最多的第一个模范村。(21)

三、边区模范村的大量涌现

土地革命战争时期,由于内战原因,各省、特区所辖县以及各县所辖区、乡之行政区划经常变动。直到抗日战争爆发后,边区区划才基本稳定下来。但国民党军多次侵犯边区,曾一度失去陇东与关中部分地区。为了领导方便,后来边区政府将边区的县(市)作了调整,共辖30个县(市),266个区,1,549个乡。边区行政区划的这一调整,基本延续到抗战结束。

直属县(市):延安市、延安、鄜县、甘泉、固临、延川、延长、安塞、安定、志丹、靖边、神府,共12县(市)。

关中分区:新正、新宁、赤水、淳耀、同宜耀,共5县。

绥德分区:绥德、米脂、清涧、吴堡、葭县,共5县。

陇东分区:庆阳、合水、镇原、曲子、环县、华池,共6县。

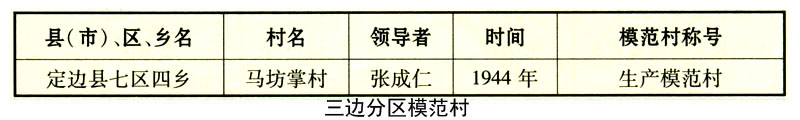

三边分区:定边、盐池,共2县。

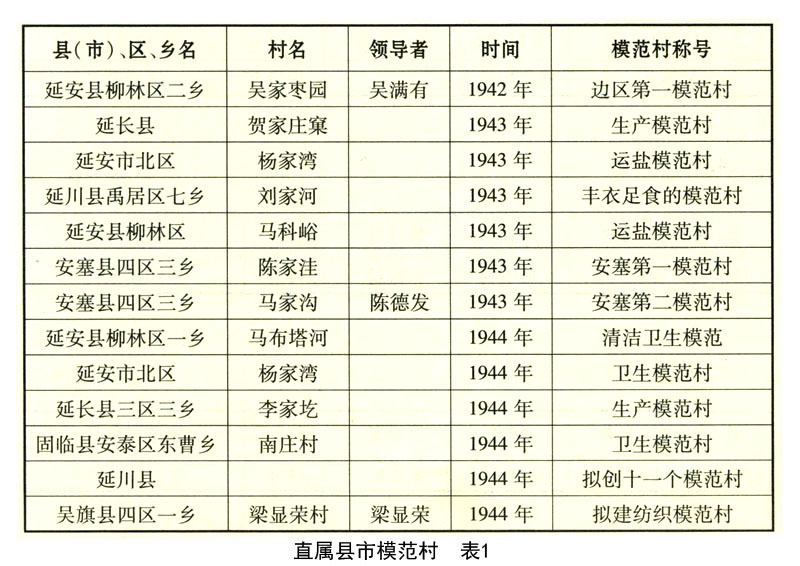

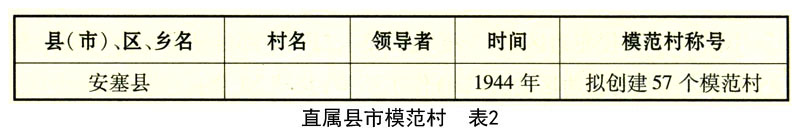

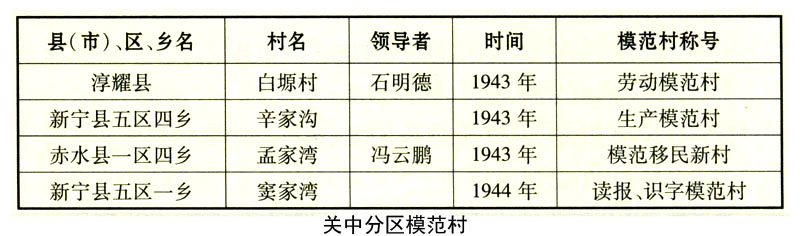

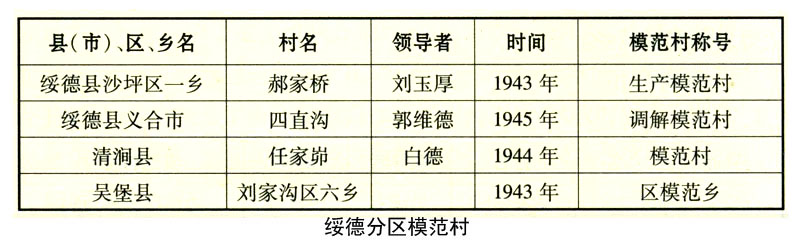

为了厘清边区模范村的发展状况,以下根据有关资料(如下表所示),按照这一时期边区行政区划,分别介绍各地区模范村的发展情况,大致包括已创立的模范村和准备创建的模范村,以及部分地区在已有模范村的基础上筹划创建模范乡。

1.直属县市

2.关中分区

3.绥德分区

4.陇东分区

5.三边分区

①《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年版,第911页。

②《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年版,第911页。

③1943年1月11日延安《解放日报》。

④1943年12月2日延安《解放日报》。

⑤1943年12月11日延安《解放日报》。

⑥参见1943年12月16日延安《解放日报》。

⑦参见1944年1月31日延安《解放日报》。

⑧参见1944年2月22日延安《解放日报》。

⑨陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料·教育方针政策部分》上,教育科学出版社1981年版,第18—19页。

⑩《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年版,第931页。

(11)参见陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第7编,陕西人民出版社1981年版,第199页。

(12)中央档案馆:《中共中央文件选集》第11册,中共中央党校出版社1986年版,第644页。

(13)中共中央西北局研究室:《边区二流子的改造》,1944年,第689页。

(14)《毛泽东选集》第五卷,东北书店1948年版,第772页。

(15)参见1944年8月26日延安《解放日报》。

(16)1944年9月21日延安《解放日报》。

(17)《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年版,第1107页。

(18)《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年版,第1109页。

(19)1944年1月1日延安《解放日报》。

(20)参见1944年1月1日延安《解放日报》。

(21)参见1944年1月1日延安《解放日报》。