《关中皮影》——第四章 关中皮影的演出活动——第一节 演出形态(一)

| 梁志刚 |

|

|

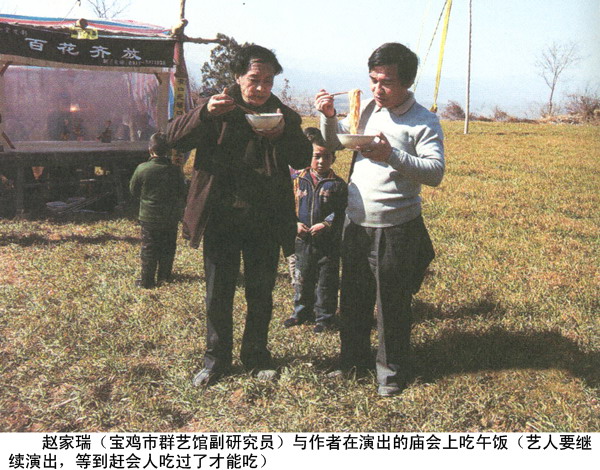

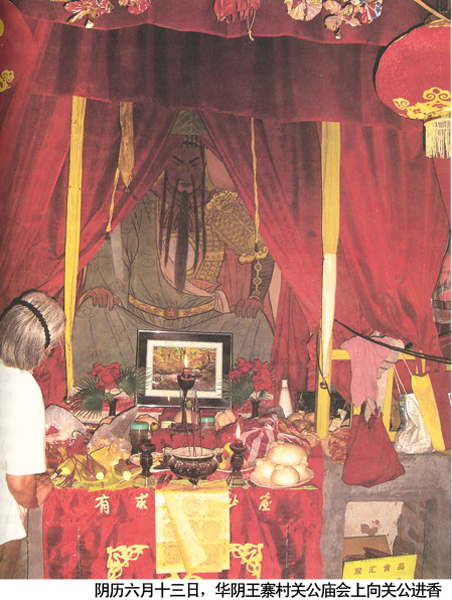

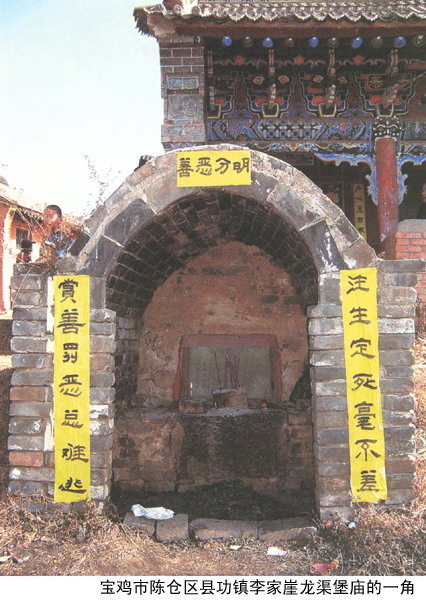

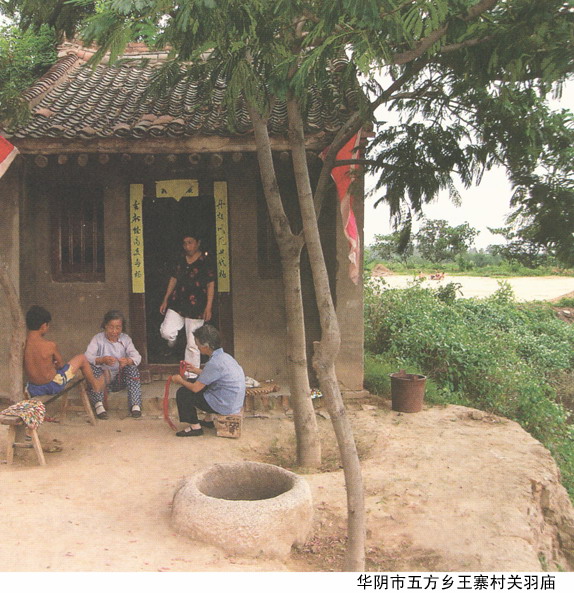

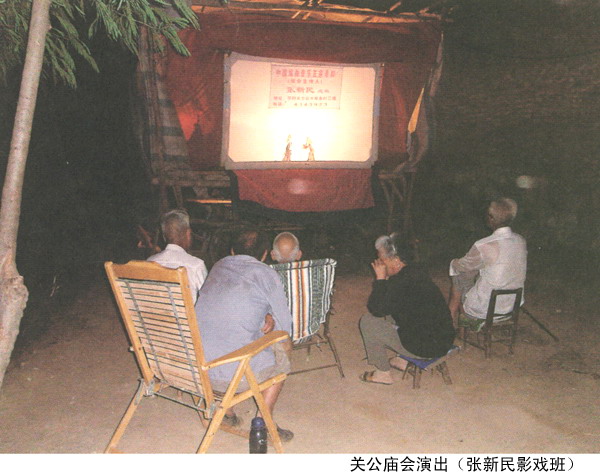

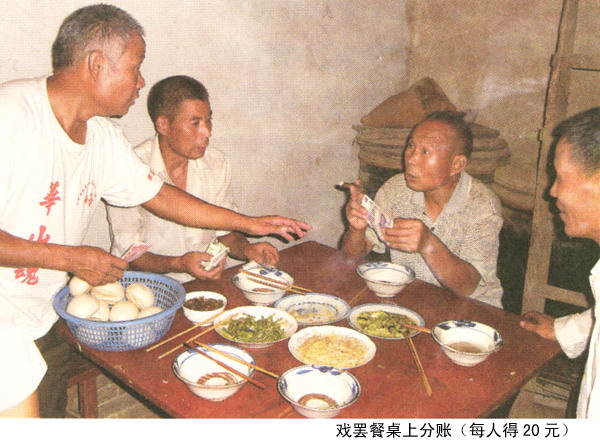

| 影戏是关中农村广大民众喜闻乐见的一种艺术样式,艺人们在以高超的技艺、生动的故事情节给观众带来美的享受的同时,也满足了人们在民俗、宗教信仰层面的诸多需求,作为娱人、娱神的工具而富有特殊的功能和价值。换言之,民间影戏不是一种纯艺术行为,它是一种生活化、信仰型的艺术形式,是民众日常生活的有机组成要素。关中影戏反映了当地民众的精神世界和真实生活。 关中皮影是在关中特定的生存空间特别是民俗土壤中孕育、产生和成长的,如在民间迎神赛社、春祭秋报、山神庙会、婚丧庆典、请神还愿等民俗事项中都可以看到影戏活动。据民国《重修华县志》记载:“二华一带每年春冬祈牛马、火神、龙王、药王、关帝、河渎诸神都有定月定日,大则搭台,小则影戏、木偶、曲子演唱,三日惯例,年年如是。”在不同地域的民俗、不同的姊妹艺术、皮影的自身发展规律等综合因素的共同作用下,关中各地不同的皮影剧种,也呈现出或同或异、丰富多彩的演出习俗和形态。 1.演出种类 关中影戏的演出是与民众的习俗生活紧密相连的,在很多情况下,影戏表演是一种民间仪式行为,人们借以驱邪、祈福,表达对敬畏事物的回避和理想生活的向往。为了实现不同的仪式功能和信仰功效,影戏呈现出不同的表现形态,形成了不同的演出种类,在不同的影戏种类活动中,演出环节、组织模式、艺术构成也不尽相同。 根据渔汛主编的《陕西省戏剧志》的介绍以及我们的田野考察,关中影戏主要有神戏、白事戏、红事戏三大类。 (1)神戏 凡是与祭祀神祗有关的戏统称为神戏,包括庙会戏、山神戏、还愿戏、平安戏、祈雨戏、驱邪戏等。 庙会戏 庙会戏是指各寺庙所敬神祗诞辰、成道等神诞之日演出的戏,演出形式多样,皮影戏是其中一种。自古关中各地就有赶会(庙会)看戏的习俗。庙会皮影戏的演出由“奠酒”、本戏、捎戏三部分组成,演出的时间、本数都有一定之数——过去一般是三天四夜上演7本戏,现在既有三天四夜上7本戏的,也有两天三夜上5本戏的。“庙会戏”三天四夜中的演出具体情况是:每天上午、下午、晚上各演一场,其中上午演1本戏,下午演3个折子戏,晚上再演1本戏,即每天都是两本捎3折,二天四夜共演出7本9折。会期一般为三天,头一天的前一晚上演的戏叫挂灯戏,第一天为头会戏,第二天为正会戏,第三天为罢会戏,共演10场。大型的庙会戏有演出四天五夜、五天六夜甚至十天半月的,这主要由庙会规模、影响以及布施募捐费的多少而定。“庙会戏”有多种演出习俗,戏班必须遵守,所演剧目均由会长与戏班协商而定。首晚“挂灯戏”须先演“奠酒戏”,后演“还愿戏”,演出剧目必须是“平安”的,关帝庙会日须演关公戏。大庙会的正会日须演“天明戏”,即通宵演出,不得间断。庙会皮影戏的唱词内容,尤其是“奠酒”的话语,是借艺人之口传神仙之意,因此一定要根据各庙会所敬神祗的不同而有所区别,敬哪位神说哪位神的话,而且说的都是些吉庆话,不能有杀戮的话。庙会皮影戏有庙内、庙前、远离庙址等不同的演出场所,由此也就有了“接神送神”之俗。在庙内、庙前演出,不用接送,若庙内或庙前场地太小,容纳不下较多的观众,或离村子远,群众看戏不便,演出前由戏班和主家(会长)一起,拿着皮影,到所敬之庙,奏乐放鞭炮,将欲娱之神祗请到演出场所,搭个临时神堂,予以敬奉,请其观戏,这叫“接神”或“请神”。接请时,一定要“奠酒”:上香、放炮、捐钱粮(烧黄表纸)。然后,由会长将神祗牌位捧在胸前,请到临时演出场所,过程中戏班只打鼓、吹唢呐(2个)、打场锣鼓,不用唱。最后一天晚上演罢捎戏后,还要将各位神祗送回家(庙),送的过程与接时基本一样,将神牌放好,也要上香、放炮、敲打锣鼓、吹唢呐等。若无神祗牌位,会长、班主只在心里默默念叨,请之即可,其他形式、程式相同。在庙内、庙前演就不用接送了。关中西府一年的庙会有:正月初九玉皇爷会、正月十六老爷(关老爷、关公)会、二月初二药王爷会、二月初八土地爷会、二月十五老君爷会、二月十九菩萨爷会、三月三佛爷会、三月十九火爷会、四月初八城隍爷会、六月十五娘娘会、六月六和七月七娘娘爷神会、七月十二、九月十三都是老爷会、九月十五老君爷会、十月初十张爷(张三丰)会。 东府华阴的关公庙会戏 地点:华阴市五方乡王寨村关羽庙前 时间:2005年7月17日(阴历六月十三)下午6:30至18日0:40 戏班:华阴老腔张新民班——张新民(前声)、张转民(板胡、上档)、李三虎(签手);卫兴宝(副签、下档)、李月明(后槽) 缘由:关羽庙会 7月18日(阴历六月十三日)是华阴市五方乡王寨村的关羽庙庙会,为表示对关帝神灵的虔诚敬奉和祈福感恩之意,该庙主管及信徒们专门邀请张新民老腔皮影戏班前来演出,下午5点半考察组随戏班从泉店村前往。王寨村的关帝庙是一间红砖灰瓦小房,坐落在村子东边的路旁,“文革”期间曾被毁,1994年由本村7户人家集资重建,据说重建时曾遭到村大队的反对。进到庙里,见一老妇人正给神上香,口中念念有词,其虔诚的神情不禁令人肃然起敬。关公为主神,居正中,两边分别是药王和十八神。门内外还有几位年纪较大的妇女忙碌着,她们说这座庙的原主管叫苏娥,现年88岁,平日里庙中的收入、花销及初一、十五的活动皆由她主管。据苏娥介绍,每逢初一、十五,尤其是庙会期间,村里和方圆三五里的人常来这里上香许愿,方圆几十里,这儿的关公最灵,信徒们一般都亲切地叫这庙里的神灵为“爷”。来上香的多为妇女。 庙会主要由村中信神的妇女承办,男人对此多持默认的态度,“宁可信其有,不可信其无”嘛!今晚这台戏的承事人叫孟凤兰,62岁(1943年生)。“承事”需负责今晚演出艺人的吃饭、演出需要的用具等,这种“承事”为自愿担当的,一般在上一年的庙会时就定下了下一年的承事人。问及孟凤兰承事的原因,孟说:“我们家儿子和女儿都平平安安,感谢爷的照看。” 戏班到达后就开始在庙前十来米处搭台子,台子搭好后,只见几个妇女在庙里点燃几大张黄裱纸,在所有人面前绕一绕,口中念叨着净身禳邪之类的话语,这叫“清堂”,即在神前人需要净身。接下来几个妇女开始敲木鱼,约有十几分钟。最后一道程序是“给爷送衣”,就是在庙外烧纸。这一仪式是庙会戏演出前必须进行的。 然后艺人们到承事孟凤兰家吃饭,我们也一起被接待。饭为四菜(豆角、土豆粉条、凉皮、辣黄瓜)一汤(饺子)和馒头,据说这类饭中饺子是必不可少的,它表示浑浑圆圆之意。 演出于晚上8点开始,前半小时演折子戏《关公施福》,此为关帝庙会的敬神戏,因此将“天官赐福”改为“关公施福”。折子戏之后,承事人将一盘葵花子、一盘饼干、一盘糖果、一人一盒延安牌香烟、一壶水送到戏台里,艺人们边演边抽空吃喝,这是关中皮影戏演出的规矩。接着是本戏《借赵云》。观众很少,几个好奇的孩子玩了一会就不见了,只有十几位老人似看似听地坐在那儿。演到一多半时,狂风大作,大雨哗然而至,剩下的几个老人不得不躲到庙里看戏,而戏依然照演——影戏原本就是娱神的嘛!直到零点13分,本戏才演完,可几位忠实的观众还要求继续演出《绝龙岭》等折戏,因雨下得更大了才作罢。 拆戏台用了近半个小时,之后我们又随艺人一起去“承事”家吃饭,饭菜与演出前吃的完全相同。吃饭时我们了解到:今晚演出的戏价是160元,比市场价低20—40元。这笔费用从庙里平时积攒的钱中支付。戏价低的原因一来是此庙较穷;二来是为庙会神灵演出,艺人们全当是积功德了;三来这类戏是每年都要演的,戏班为了与庙上保持好关系,以求来年再被邀请,也需优惠些。收入的160元分配情况是:车费30元,戏台10元,箱子和5位艺人各20元。 我们回到泉店村已是半夜1点40分了,从出发到结束历时8个多小时,也就是说影戏艺人们忙碌了8个多小时,每人才挣了20元钱。 据艺人们讲,皮影戏的演出也有季节性,一般的,每年开春后1—3月份、冬季10—12月份为演出旺季,6月份庙会多,可达20多场,冬季死人多,丧戏自然也多。关于冬季死人多这个现象,百姓的解释是:“老天不让他过年了——活到头了嘛。” (出处:关中皮影/梁志刚著.杭州: 浙江人民出版社, 2007) |