四川凉山彝族自治州是全国最大的彝族聚居区,全州彝族占全国彝族总人口的24%左右,占自治州总人口的43%左右。本文尝试调查佛教在彝族自治州的现状,并选取西昌作为集中调研区域。西昌——凉山州的首府,是当地政治、经济、文化的中心,同时也是佛教发展中心。本次调查选取了三个具有鲜明特色的调研点,其一泸山,三教合一名山,东临邛海,风光绮丽。泸山之上的佛教寺院光福寺、三教庵、观音阁、菩提寺(后三者为尼寺),是西昌城区的佛教据点,也是本次调研的重点对象。其二西禅寺(尼寺),位于西昌市郊礼州镇,寺院住持为彝族人,此寺主要体现了佛教对彝族产生的作用与影响。其三灵鹰寺位于邛海湖畔,是一个充满藏传意味的汉传寺院。另外,还对几个彝族同胞、彝族区的汉族人、以及多个佛教信众做了专门访谈,期望以此展现少数民族区域内佛教发展的特点及现状。

一、西昌佛教中的三教关系

(一)西昌寺院中三教关系的体现

菩提寺是泸山集中体现佛道关系的寺院之一。菩提寺一层是普通的佛教庙宇,经过厨房,沿石阶走几步,便算是菩提寺第二层——王母阁。王母阁中间供奉王母娘娘,左右分别供斗王母与金王母。百年前,此处是一个专门供奉、祭拜王母的地方,后破败(大概在“文革”时期),菩提寺中人便帮忙管理,现今两者归为一处,均为菩提寺所有。笔者于六月十九观音会来到菩提寺王母阁,访问其中信众,信众对此中佛道合一的现象甚是明了,也表示欢喜,他们认为观音成道三界同庆,自然也要来跪拜王母娘娘。一位四十多岁的女信众更是语重心长地说“信徒并不在乎庙里面供奉的是佛教还是道教的神仙,在乎的是其中有没有真正的修行人”。更有信众根本不分自己所参拜是哪个教的“神仙”,而是以“实用”为目的,进行习惯性参拜。(西昌83岁汉族奶奶:住于西昌,老家冕宁,以种菜为生,每天背些自己种植的蔬菜、野菜来山下卖,生意不好时每天只能卖出2元,不错时也只有10多元。老人非常怀念家乡,特别想回家乡拜拜。老人分不清佛教与道教,以菩萨、神仙共称,其参拜也是佛道参杂,以实用、灵验为准。但依据其家乡所在地——冕宁,以佛教著称,著其所跪拜多属于佛教。)

体现三教关系的寺院,除了菩提寺之外,还有三教庵与西禅寺,其他参访寺院中也会有些三教元素。特别是三教庵,自古以来三教共聚,至今在其偏殿——诸仙殿中,自左向右供奉着:药王、文昌、老君、孔子、财神、天官。三教庵住持的是佛教尼僧,自然以佛教为主,儒道为辅。经询问三教庵主持慈恩师,她讲佛教僧人相信诸仙殿诸神,但只是心存敬意,不会跪拜。来此上香跪拜的都是信众。

西禅寺正处于翻修之时,主持性法法师喜好收集古木,参访西禅寺时她展示了十几年的收集成果,唐宋明清分时代摆放在四个房间内,甚是壮观。大概五年后这些实木古家具会在新的西禅寺内展露华美光彩。西禅寺内供奉着杨祖师真身舍利,正因如此,其祖师殿地位非常重要。杨祖师像旁还供应真武大帝之像,问及性法师专供真武大帝原因。她先讲述一个传说,古时百姓奉命修城墙,为按时完成使命大家不分昼夜、拼命修建,可还是跟不上官府要求进度。正当百姓体力透支、几近失望之时,偌大的城墙一夜之间突然建成,其上并立有一尊真武大帝之像。百姓为了感谢并纪念真武大帝,便在庙子里供养起来。时至今日,原来不分佛道的寺院演变为西禅寺,西禅寺顺承原有神灵一起供奉下来,于是道教真武大帝与佛教灵验的杨祖师便同居一处屋檐下。

另外,所参访西昌的六所寺院,每个寺院都供奉着财神与土地。大些的寺院如光福寺、灵鹰寺,还将山神土地、庙门土地分别供奉。光福寺大雄宝殿墙壁上,还刻有壁画,内容为二十四孝,儒家核心忠孝思想并显其中。而西昌僧人交谈,以九师父与光福寺老师父为例,其言语之中满是忠爱国家、仁爱人民,积极上进之意。

光福寺不识字的老师父:入住光福寺,帮一老师父做清扫,与其交谈,得知他已经出家二十多年。他先坦言自己没有文化,不识字。之后便教导要热爱国家,并讲述了杨门虎将的故事。

灵鹰寺九师父:爱憎分明,甚至言道危害国家、人民,扰乱社会稳定的恶人,就应该被诛杀掉,以此保证天下太平。

综上,西昌三教关系中,一庙供养佛道两家神的现象还是较为普遍的。而儒家在西昌虽然没有专门的朝拜场所,在泸山也只有一尊像予以祭拜,但其核心已经深入到僧众思想中,与佛教溶为一体,成为重要构筑其思想价值观念的基础元素。更有一部分信众对于三教诸神,则是不分彼此,统一敬拜。

(二)三教关系相关事件

访谈凉山佛协的副会长慧宽法师,她先谈及凉山州僧人情况,150为汉传,500为藏传,汉传中有44人在西昌,其中泸山便占有近30人。泸山儒释道三教合一,儒家主要体现的是民间化,没有固定的宗教场所与人员。现而今开放的四所佛教寺院、三个道观穿插分布于泸山。在此,三教关系主要体现在佛教与道教的关系上。慧宽法师讲述,几十年前佛道关系曾经和睦、友好。抗日战争时期、还有土匪攻击泸山时,佛教与道教一致对外,打击敌人,佛教有难道教帮,道教不幸佛教救,在互帮互助中维持各自庙与观的生存。然而,就算两个人之间的相处都会有冲突与争吵,何况是两个情况复杂宗教。现今泸山上佛教、道教的关系处于“冷战”时期。慧宽师回忆了观音阁与文昌宫修山路事件,观音阁主张分段修路,观音阁与文昌宫各自维修相应路段;文昌阁的道长则主张共同修路,两者一起维修所有山路。最终采取的分段负责维修的方法将泸山山路修好。但此事作为契机之一,泸山上佛教与道教的出家人便几乎不相往来、不再说话。

自古以来,佛教与道教的共同坐落于泸山,维持着自我的生存,探索各自的修行目标。时至今日,佛教与道教依然共处于泸山,保持着这份传统的圆融。但相处不易,一个是中国本土化道教,一个是扎根于中国的外来佛教,两者在儒家主流思想的背景下,在相互吸收、相互斗争中共存共生。不管佛教、道教的教义是如何出世、如何叫人放下、令人淡泊,他们却不能逃避同处于尘世的现实,出世的修行中,一天都离不开柴米油盐酱醋茶的琐碎。同住于一山、同饮一处水,在这生存的大背景下,在相互共处之中,产生摩擦、出现你我纠葛在所难免。然而孰对孰错、谁是谁非,恐不能加以评论。重要的是如何有效消解矛盾、减少牺牲,笔者认为主要还是靠提高佛道出家人素质。其一增强出家人甄选机制、提高出家门槛。对怀有非信仰目的、以求出家牟利等意图之人不允许出家,以此减少日后扰乱寺院、道观之源头。其二通过加强学习、及日常修习建设等多种方式,提高僧众、道众各方面素质,特别是对出世教义的理解运用,以将佛教、道教主旨思想能融入日常生活,使其不执着仇恨、不加深双方矛盾。佛教与道教共存于一山,是凉山人民祖祖辈辈圆融思想的体现,此次实地体验,也感受到佛道之间的非和谐音符。如何建设真正的“和而不同”,减少对抗、实现表相与内质均和谐的佛道关系,是值得探索的课题。

二、西昌汉传佛教中的藏传因素

如果说信众不在乎寺里供的是哪家的超自然者,而在乎有没有真正的修行人的话,那么就菩提寺而言,真正的修行人应该就是明慧师——菩提寺住持。有幸与慧师师父座谈,让人印象深刻是她在藏传佛教修行方面的讲述。按宗派法脉来讲,包括明慧师在内,大多是泸山出家人都属临济宗。明慧师显密双修,有自己的上师。她讲上师主要是在其修行过程中出现感应,予以解释并指导修行。明慧师举例,她在修密过程中出现头皮发麻的状况,便需要问上师,这种情况是否是到新一层次(开顶)的正常感应,是否有偏离正道的危险。上师要对此予以解答,并指引其继续修习。在菩提寺遇到几位做义工的居士,她们和明慧师父的关系很好,经常来菩提寺帮忙,对寺里的情况也很熟悉。其中一位讲述自己谈到选择上师的相关内容。她认为选择上师很难,从她自己本身情况讲,首先是资粮不具足,一下子跟不上进度很快的上师。从上师方面讲,有些上师重理论轻实修,有些则重实修不懂理论,寻找两者兼得的本身就比较困难。居士还举例,皈依名气大的上师,他的门徒会很多,自己犹如大海中的一滴水,亲自获得上师指点的机会就太少,这样也不合适。所以,选择一位适合自己的上师实属不易,要缘分具足、资粮具足才可以。这位居士很欣慰,因为自己终于找到了一位适合自己的上师,这位上师虽然名气不大,但实修与理论兼具,能够经常、细致地予以指导。这个人便是她可以依止,将其领上修佛之路的人。

调研的另外一个有浓郁藏传色彩的寺院是灵鹰寺①,九师父是主持,很是健谈,在当地相当有声望。正值龙鹰古寺翻修之际,寺内到处了修建的材料。寺内人员除了九师父和两个徒弟外,便是来此帮忙或是闲坐的居士了。九师父先讲授龙鹰寺的传说,便滔滔不绝介绍起佛教、佛教与人生的关系,其中受用等等。问及法脉,才知道他继承临济宗、净土宗与藏传佛教,兼行、兼修,名副其实的显密双修、各参其半。特别要提到的是,他的师公正是将密法带回汉地的黄教大成者能海上师。正是因此不惑之年的九师父所掌辖的龙鹰寺,本是一个汉传寺院却充满了藏传佛教的气息。九师父的修行充满了圆融与方便,早起持咒、上早课、念佛并行不碍。讲到圆融,他认为其中必须有一个理,在佛教就是戒律。九师父还讲了他与彝族毕摩斗法并取胜的故事。

综上,西昌汉传佛教中有相当一部分人以藏传修行方式为主,不管是僧众还是信众,他们都淡然汉传与藏传的区别,以两者兼得的心态对待汉传与藏传佛教。他们不在乎藏传中服饰等形式要素,丽是突出藏传修行方式中的工具性,将其当做通达佛门目标的路径之一,与汉传修行一起为己所用。

三、佛教对彝族的影响

凉山是彝族自治区,而佛教(汉传佛教)对少数民族(在此特指彝族)的影响,在西禅寺主持性法法师身上可见一斑。性法法师的民族亦彝亦汉,关于此还有一段故事。性法法师的父亲是黑彝(彝族之中的贵族),并且是位医术高明的大夫,经常义务为穷苦百姓看病。据性法法师回忆,幼时家中天天弥漫着浓浓的中药味,院子里搭着帐篷,住满了父亲正在医治穷苦人,父亲的慈悲深深影响着性法法师。性法法师的母亲是汉族人。据彝族传统,黑彝只能与黑彝通婚,哪怕与同族中地位低一等的白彝结婚,也是严格禁止的,否则便会受到族人的非难,严重些还要受到习惯法的制裁,更何况是黑彝与汉族人结婚,当然是万万不可的。幸而性法法师父亲常在彝族聚集区之外生活,受汉族思想影响比较多,最终突破种种障碍与性法法师母亲结合。由于父亲的关系,年少时性法法师的民族是彝族。如果没有受到文革的影响,性法法师的民族应该一直都是彝族。然而文化大革命爆发,善良的父亲,仅仅因为民族是黑彝——传统彝族中的贵族,便成了批斗对象,成了“吃剥削饭”的人。性法法师受连带影响。虽然那段经历已经过去几十年,现在提起来,性法法师依然神色凝重,连言“太苦了”。文革之后,便随了母亲,将自己的民族由“彝族”改为“汉族”。性法法师还笑言,至今很多亲戚都劝她再把“彝族”改回来,可以享受民族照顾。只是已经出家多年的性法法师,早已淡然民族区别,也无意在民族成分上有分别与执着了。问及性法法师,彝族信仰佛教的情况,她认为还是有相当一部分彝族信众信仰佛教;问会宽法师彝族信众信仰佛教的情况,会宽法师却说信仰佛教信众多是汉族,彝族少得可怜。据分析,性法法师生活范围之内彝族人比较多,在自己的观察范围内,存在着一部分彝族同胞信仰佛教。会宽法师以整个彝族,还有整个凉山州的佛教信众为整体,相对而言彝族信仰佛教的人数便处于几乎没有的状态。虽然从总体而言,时至今日彝族人信仰佛教的数量很少,佛教是生活在彝族自治州的汉族人的信仰对象。但佛教对彝族的影响持续不断,并作为彝族信仰的首要后备者存在。首先,彝族聚集区的发展总体比较落后,相对而言贫富差距大。大部分彝族百姓依然处在贫穷、落后的生存状态(调研时经常看到彝族人直接坐在脏乱的地面上;彝族的小孩在红黑色的河水里裸身玩耍;彝族妇女在垃圾堆旁哺育婴儿等情形)。他们需要自己的毕摩,需要原始传统的毕摩给他们看病,为他们解决生活的困扰,并建立心灵支柱(西昌旅游局工作人员——彝族,作为一名政府公务员,而且是致力于保护、开发彝族传统文化的工作人员,她汉化水平很高,普通话相当流利。但同时作为一个彝族人,她也能听懂自己民族的语言,并把毕摩文化作为自己的根。她也会去寺院,但不会跪拜,更不信仰。她认为毕摩和佛教有着灵异、神秘等相通之处。佛教是汉族人的宗教,彝族人还是信仰毕摩)。虽然现在彝族成人日常生活中多不用彝语,但他们还能说,还能够坚守住自己的毕摩信仰。而生活在城里的彝族娃娃日日受者主流文化的熏陶,从小学着写汉字、说汉语,已经和汉族无异,对自己民族文化也日益疏远、淡漠。(文下“火车上遇到冕宁彝族一家”的小孩为例)他们的家长甚至自己都在说:“佛教发展这样兴盛,不会说彝语的小娃娃长大后信仰佛教也说不定”。当地佛教发展颇具民间性,几十年后在汉族文化下成长起来的彝族孩子们,很有可能选择佛教作为他们的信仰依托。

另外,从经济层面讲,西昌寺院多是以庙养庙,泸山光福寺门前售票为三元,包括山上所有寺院与道观。佛教协会没有资金拨给,佛教寺院观音阁、三教庵、菩提庵便靠卖豆花饭自给、弥补亏空。(如菩提庵中只有三个出家人,明慧师和两个徒弟妙应、妙真,三人负担寺内一切工作,甚至修补房屋、搬运重物也要自己来。寺内的主要经济收入是佛教节日人流量大时,买自制的豆花饭所得,一碗豆花饭泸山庙内统一售三元,售价相对很低。平时,游客不是在山脚,就是山顶用餐,菩提庵却处于泸山中部,收入甚至不够自养。师徒三人生活极为艰苦,却自信修行纯朴,法喜充满。西禅寺正处于寺庙重建期,同样很艰难;观音阁、三教庵情况稍好)。泸山佛教不会给当地经济造成负担。而个别归国家所管的灵山寺,以景区的形式存在,更是带动了整个地区的经济发展,造福当地彝族人。(冕宁县彝族一家人:坐落在冕宁的灵山寺向来以灵验著称,提及灵山寺与当地人生活,他们很是自豪。“正是灵山寺才带动了当地经济的发展”,此地彝族人认同,并感谢灵山寺。如有亲朋好友来冕宁他们必定亲自带其上灵山寺,见佛菩萨也会稍带拜一下。但他们很清楚自己的信仰立场,“我们有自己的文化,自己的宗教——毕摩教,我们不信佛”。)

最后,彝族人包括毕摩在内,也会去“拜神仙”,求保佑,对佛教有着实用性需求。(毕摩与佛教:毕摩是彝族文化的传承人,信仰的寄托者,但在其身上也与佛教有着联系。所采访的毕摩手上带有戒指——弥勒佛,戒指上的磨痕明显,而得知佩戴时间很长,且几乎不离手。毕摩多说彝语,此人亦然,与其汉语沟通有障碍。经询问,与他人解释,得知他也会去寺里,并有所祈求。)佛教是作为彝族地区拜神仙中最为主要的一种,在毕摩教信仰的空白点上,起着弥补与辅助的作用。

四、僧众素质与念佛团——隆藏法师:凉山佛教“人”的问题

隆藏法师是光福寺监院,他本人现为中国佛学院研究生,与光福寺素有因缘,决定以此为据点振兴川南佛教。此次利用暑期来西昌光福寺讲经说法。法师讲述了凉山佛教的大致状况,他认为当地僧众的素质低,还有很大的提升空间,而就凉山佛教发展而言最紧要的也是提升僧众的素质。借此隆藏法师从历史的角度分析了现今僧众素质不高的原因,七八十年代由于“文革”等社会因素,佛教发展出现断层。八九十年代乃至现今,佛教经历二十来年的重创之后,主要是进行寺产恢复建设。老一辈德才超群的法师尽管满腔热血、迫切地以弘扬佛教为任,但因时代条件所限、佛教寺院毁坏殆尽,他们所做的工作只能是付诸毕生精力将寺院场所及其硬件设施恢复起来。另外,从僧才本身的发展来讲,中国佛教教育有着二十年的停止,这一时期几乎没有新一辈佛教人才。在此基础上,佛教恢复初期对僧众的渴求几乎到了不挑的地步,僧众素质根本无法保证,僧才凋零的程度可想而知。如此,在客观上造成了佛教教育、与一辈僧才的断层。隆藏法师语重心长地说:“对比南北朝时期的知识分子出家,现在的出家人素质真是不高啊。而老一辈法师忙于寺产建设,教育一度停滞,其佛法衣钵甚至无人继承。现在佛教寺产基本建立起来,其中的人才储备才是关键所在”。

法师还讲到,虽然凉山地区僧人素质有待提升,但其佛教民间性活动——念佛组,搞得十分好,有待借鉴。现而今仅西昌市便有五十多个念佛组。根据地域,这些念佛组分为五个片区,由区内的中心寺院集中管理,并出僧人带领修习,所有念佛组交由州佛协统一领导,念佛组内的具体事务主要由当地居士负责,这样五十多个念佛组与寺院形成一个有机整体,为居士菩萨念佛修行提供便利。与念佛组相关联的,还有笔者亲身所参与的光福寺念佛堂。光福寺念佛堂主要是为居士所准备的,与出家僧自己的早课相似,念佛堂每日也有自己的早晚课,时间与僧众早课时间相同,两者并行进行,地点为同一楼阁的第二层。参与人员都是居士,其中以中老年女性居多,大家在一僧人的带领进行念佛——阿弥陀佛,时间为一个小时,同样与僧人日常早课相同。下课后,两方的成员共享斋饭。(另一实例,泸山尼寺菩提寺,主持明慧师携徒弟妙应,经常下到西昌远郊县里,带领众居士念佛,并解答问题。)由此足以见得,凉山地区佛教发展的民间化比较好。佛教不只属于出家僧人,更是所有信众信仰依止所在,也可以说是为所有娑婆红尘中人提供便利之处。而如何用增强佛教的民间性,使寺院产生辐射效用,用佛法惠及广大居士、乃至社会群众,是当今值得当今佛教思考的问题,而凉山佛教念佛组的成功也是增强中国佛教民间性,值得借鉴的一种管理方式。

问及凉山州佛教以老年人居多,并如何改善这一现状,隆藏法师主要从佛教自身方面解答这一问题。唐朝时佛教发展最盛,有着八个宗派,时代变迁,佛教发展也在变化。现如今只剩下禅净家。而这两家与藏传佛教、南传佛教相比而言,缺乏体系性,不能为信众提供系统、全面的修学。如此并不能满足求知欲强的青年人的需求,不足以坚强到成为人内心结构中的信仰支撑。话说至此,又回到了僧团的建设方面。凉山佛教的问题,关键是凉山“人”的问题,人指的是僧人,僧人的问题。隆藏法师支持建立以超越为理念的精英佛教,选择身心健康、道而适(适合于求取佛法之道的人)进入佛教。在这方面已经有崭新的尝试,诸如龙泉寺(吸纳学历比较高的年轻人进入佛教)这样的新型佛教僧团。总之,通过解决僧团“人”的问题,来解决整个中国佛教“人”的问题。

五、西昌尼众情况调查

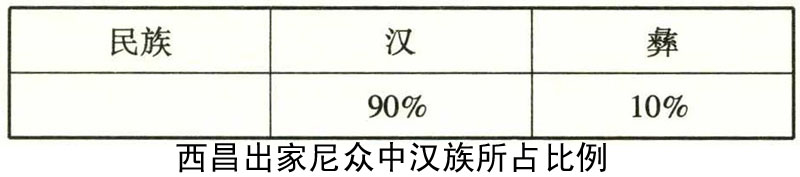

本次调研还侧重西昌尼众情况调查,随机抽取10名西昌出家尼众,共占西昌尼众的半数左右。现对其情况陈述如下:

且将性法法师民族认定为彝族,其他人都是汉族。参访各寺遇到的僧众及信众都是汉族,即便是虔诚的彝族佛教徒(如性法法师),也是已经汉化的彝族人。

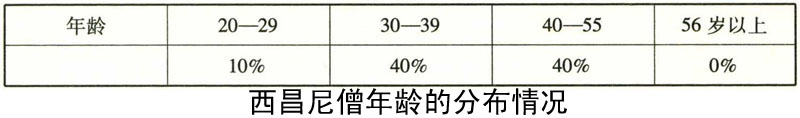

西昌尼僧年龄集中在30到50年龄段,年轻的僧众处于偏少,没有年迈的尼僧。这说明德高望重的老一辈尼僧已经过世,新一辈稳定地撑起了西昌佛教。然而再年轻一辈的僧众数量没有及时跟上,这样便不能排除二十年后凉山出现尼僧贫乏的情况。

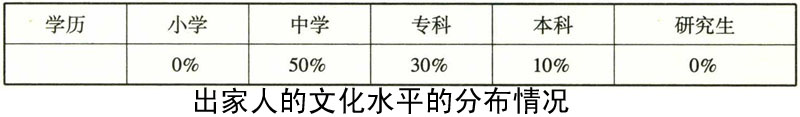

出家人的文化水平集中在中学以及专科,本科及以上人很少。用社会教育的眼光来衡量当地尼众,本科及以上的高学历人才很少,总体文化素质水平较低。

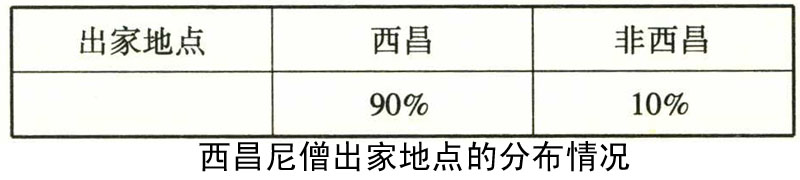

西昌尼僧出家地点除了一位外地而来的行脚僧外,其他9人均为西昌。一般是在一所西昌寺院出家,便在此寺多年长驻。

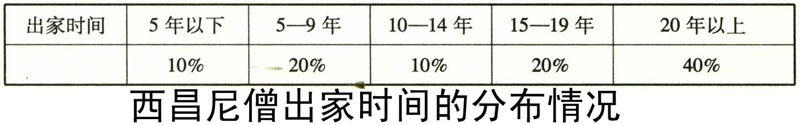

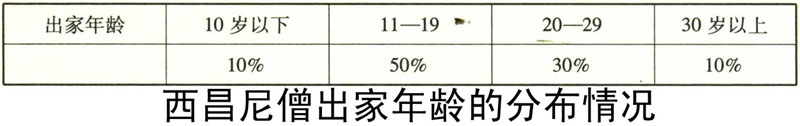

出家十年以上的占到了七成,总体上西昌尼众出家时间普遍比较长。出家年龄二十岁以下的有六成,年龄普遍比较小。访问性法师,她不认可“半路出家”,在尘世的时间越长心中的牵绊也越多,即便能看破红尘出家,但牵绊不易割断,清净心依然难得。从这种观点看,西昌僧众出家年龄小,在参学佛法上很有优势。

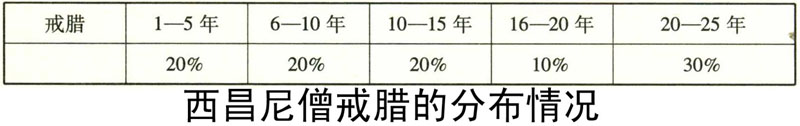

西昌尼僧出家时间久,通常来说,受戒也会比较早,戒腊随之会长。表格中戒腊十年以上的占到六成。一般而言,出家时间越久、戒腊时间越长,僧人的修行便越深厚。

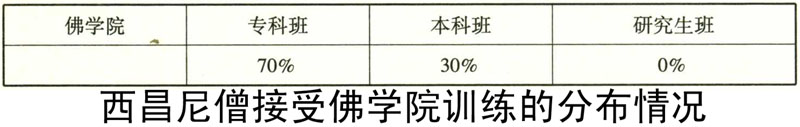

所遇西昌尼僧中,每人都接受过佛学院的专业训练。她们大部分读的是佛学院专科班,有三成人上过本科班。在访问菩提寺明慧师时,她提到僧才建设是佛教未来发展的希望,但现今佛学院教育存在着问题。首先,佛学院各种先进的学习设施、优越的生活条件,人与人相处的厉害、竞争关系,反而使一部分僧人失掉学佛本心。僧人学成归寺,便分别心过重,自以为是,背离师父;要么不知惜福,受不得原来清苦静修生活。再者,佛学院教育缺乏实修,并且不强调戒律约束。僧人在佛学院所学往往不能内化,更不能良好地应用在寺院实践中。为此,明慧法师提到佛学院要自我反思,从重视实修与戒律的师资建设入手,提高僧才教师水平,身体力行,影响学生。关于佛学院相关问题,西禅寺性法师还提到,佛学院千万不能脱离寺院。在佛学院单一学习没有意义,佛学院必须始终与寺院戒规为伴,并且丛林化。持戒、诵经、功课、过堂吃饭等样样都不能缺,这样才能为走出佛学院、回归寺院实践,积蓄资粮,起到僧才培养的目的。

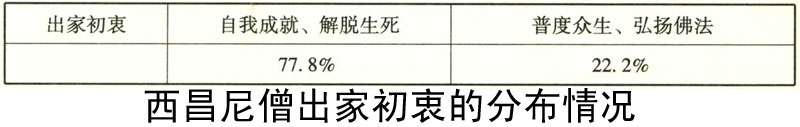

在出家原因及目的的调查中,西昌尼僧以解脱自我为根本动机的占绝大部分。在信仰的前提下,本人终极解脱的渴望占据了主要地位,而理想的普度众生、弘扬佛法并不能成为个人出家的最主要原因。

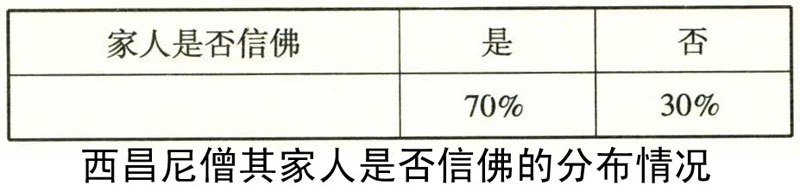

所调查尼僧中,其家人信仰佛教的占多数。有佛教信仰的家庭对子女信仰的形成,甚至其出家的实现,会产生导向效果。

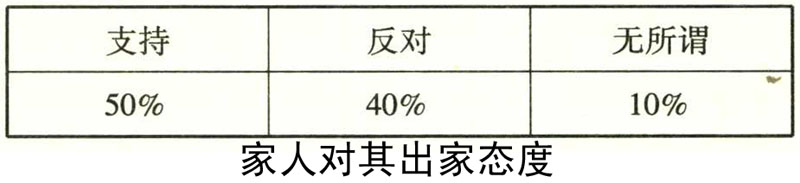

所调查尼僧中,家人对其出家的态度表示支持的达到半数,有四成其家人表示反对。对于真正能够出家的人,其本人的坚定、执着是最重要的,家人的态度是必须要考虑的一个条件,却不具有决定性。

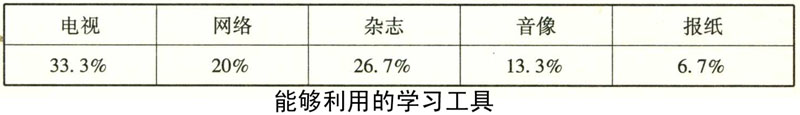

西昌尼僧中能够利用的学习佛法的工具,以电视和杂志居多,网络次之。从电脑(网络)的利用率来看,西昌佛教的现代化水平还处于较为落后的状态。

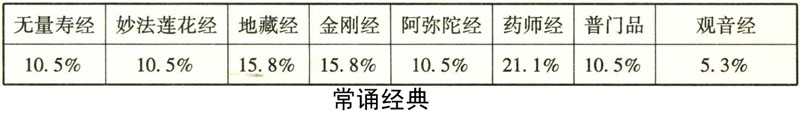

对西昌尼僧最为喜欢、经常诵的经典进行统计,《药师经》居首位,《地藏经》、《金刚经》次之,再就是一些净土经典。

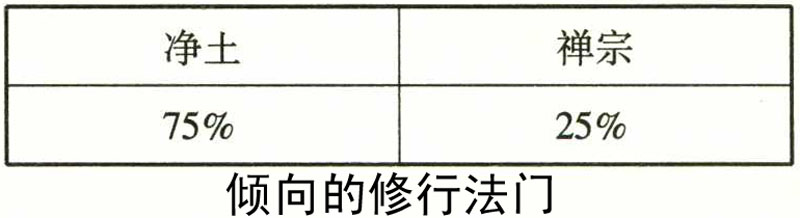

西昌僧众的修行法门在八大宗派中,只集中到了净土与禅宗两者,其中以净土宗为主。但西昌尼僧所继承的法脉都是禅宗中的临济宗,只可惜西昌临济的法脉传承已经有名无实了。另外,川南的修行方式与其他地方无太大差异,以早晚功课为例,这里用的课本和他处一样都是《禅门日诵》,内容、形式都已经趋同,只是各个寺庙根据其实际情况,偶有增减,(以光福寺为例,其在早课尾处增加一个咒,诸僧学习诵持)大致无异。若说差异,主要的是腔调的不同,加入了四川的方言特色,因此也有着川腔之称,而南方其他区域则被四川称为下江腔(长江以下之意)。

最后调查了西昌尼众对佛教以及僧人修行根本的认识,其回答可分为以下几类:以戒为宗;和谐社会、利乐精神、人间净土;遵守党的宗教政策、适应社会;积极引导人生、开启人生智慧;信入佛法。其中传统的“以戒为宗”的回答较多,占38.5%,可见佛教发展的传统观点依然居于主流。但僧众又深刻接触到党和国家的宗教政策(占23.1%),深刻感受到“和谐社会”与佛教的契合(占15.4%)。特别是一部分负责寺院管理工作并与相关政府部门联系频繁的僧人,便将遵守宗教政策或社会和谐作为佛教根本。这体现了政治引导对当地僧众产生的重要影响。

(作者单位:中央民族大学哲学与宗教学学院)

①位于邛海南岸,鼓楼村,始建于明代,现正翻修。

![]()