佛教逻辑发展至陈那时期出现了重大的形式变化,即把五支论式改为三支论式,由此使得陈那成为佛教逻辑发展的里程碑式的人物,也使得佛教逻辑的发展出现了明显的标志:一般的佛教逻辑研究者都把陈那以前的佛教逻辑称之为古因明,把陈那以后的佛教逻辑称之为新因明。

其实,三支论式并不是陈那首创,而是陈那在总结前人论式的基础上引申而来的。在藏传“三藏”中有一部《压服量论》,有的研究者认为是龙树所作。该书批评了足目的十六句义,提出了自己的十六句义:即(1)量,(2)所量,(3)疑惑,(4)用,(5)譬喻,(6)宗,(7)分,(8)乾慧,(9)永定,(10)争,(11)说,(12)妄批,(3)如因显,(14)失言,(15)断后(类推),(16)断处(负处)。在支分上,使用的不是五支论式,而是三支论式。如果《压服量论》确为龙树所作,那么,龙树就成了最早提出三支论式的人,《压服量论》也就成了最早记录三支论式的著作了。

在相传为龙树所作、无著在龙树思想的基础上又有所发挥的著作《顺中论》中,我们可以看到龙树在与数论派进行的一场关于“胜”(即自性说——世界由原初物质自然生成)存在还是不存在的辩论中,数论派就使用了三支论式来证明“胜”的存在:

宗:有胜,

因:以见次第有坏相故,

喻:如见树皮知有树心。

无著在列出以上论式以后说,这只不过是数论派的“私量所量”,如果按照一般原理来说,则“胜”是不存在的,其论证可以由如下同样是三支论式的论证过程来证明:

宗:无胜,

因:见相坏故,

喻:犹如兔角。

宗:有免角,

因:见相坏故,

喻:有树皮等。

在无著看来,“胜”就像兔子的犄角一样是不存在的。无著和数论派在这里使用的都是三支论式。

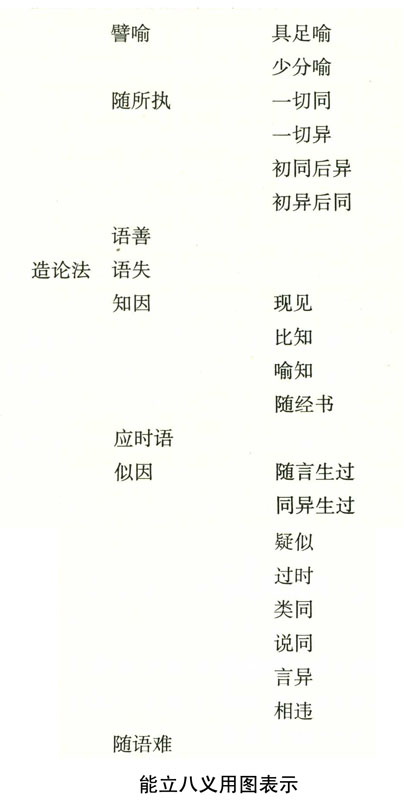

在过去学者多以为是龙树所作而其实为龙树以前的小乘论师所作的《方便心论》中,我们也能见到三支论式的影子。《方便心论》提出了论证方法的“能立八义”:①譬喻,②随所执,③语善,④言失,⑤知因,⑥应时语,⑦似因,⑧随语难。

能立八义可以用图表示如下:

在“能立八义”中,①、②、⑤、⑦是讲解宗、因、喻及似的,没有论及合和结,实际上对论式已讲求三支,而不是五支。③④⑥⑧主要是讲解论辩中的语言运用问题,属于论辩术范围。

在陈那之前,还有一位对佛教逻辑具有重要意义的人,那就是世亲,《大疏》对世亲的评价是:“爱暨世亲,咸陈规式,虽纲纪已列,而幽致未分,故使宾主对扬,犹疑立破之则。”这即是说,佛教逻辑发展到了世亲的时候,已具备了纲纪,只是在一些具体规则方面还不太完善。世亲的佛教逻辑学说在前人研究的基础上大大推进了一步。在论式上,世亲初时也习用古因明的五支作法,但他在《论式》中改用宗、因、喻三支,省去了合、结二支。世亲的三支论式是由古因明向新因明过渡的论证形式。更为值得一提的是,世亲首先采纳外道的因三相说,变论证对手的有益的东西为我所用,使得三支论式就具有了一些不同寻常的意义。但由于世亲的三支论式基本上属于例证推理(类比推理)的性质,再加上他的因三相与外道的因三相没有什么本质上的区分,因而他的三支论式实际上并未使佛教逻辑的论式在本质上向前推进多少。

把佛教逻辑向前大大推进工作的是由世亲的弟子陈那来完成的。陈那的三支论式与龙树、无著、《方便心论》以及世亲的三支论式都不相同,这是因为陈那对三支论式进行了系统的改选,引进了因三相和九句因原则,使得带有逻辑性质的论式和论证规则相辅相成,相得益彰。有的研究者这样评价陈那的三支作法的性质:“陈那三支新因明是以三支作法为论证式,因三相和九句因为推理规则,同、异处的矛盾关系为概念论基础,以带有归纳痕迹的演绎为其逻辑本质。”①

陈那为什么要对佛教逻辑的五支论式进行改造呢?因为这种论式具有两大明显的缺限。首先,五支论式的论证力不强,在论证的过程中不能使人有信之凿凿的感觉。实际上,五支论式的逻辑性质只是一种类比推理,论题和论据之间缺乏必要的因果联系。所以,陈那在《正理门论》中对这种论证力不够的五支批评道:“此说但应类所立义,非能立义;由彼但说所作性故所类同法。不说能立、所成立义……终不能显因与所立不相离性,是故但有类所立义,然无功能。”陈那在这里批评的五支论式正是这样的论式:

宗:声是无常。

因:所作性故。

同喻:犹如瓶等,于瓶见是所作与无常。

合:声亦如是,是所作性。

结:故声无常。

异喻:犹如空等,于空见是常住与非所作。

合:声不如是,是所作陆。

结:故声无常。

在五论式中,论证的依据是以某一事例(上例中的瓶)为喻体,只说由于瓶所作性,因此,它与声同类,但是由于没有说“凡所作皆无常”,便不能断定声与无常之间是否具有必然联系。

把五支作法(论式)整理成推理,它的形式如下(以上例“声无常”的五支论式为例):

瓶是所作且无常,

声亦是所作,

所以,声无常。

由于这种类比推理不具有必然性,同之,在论辩的过程中必然难以取得胜利。

其次,五支论式的论证式显得繁琐啰嗦。尽管它的论式有利于论辩,但在论证过程中反复多次重复某一句话势必失去其论证的犀利和遒劲。虽然最初《正理经》分列出宗和结,但那是有其特殊的历史背景的。因为在《正理经》的时代,论证的论题往往都是圣言,为了郑重起见,作为论题的圣言有必要单列为宗。但随着论辩之风日盛,五支作法已经成为论辩的通用论式,已不再仅限于对圣言的论证,这就使得宗和结明显重复和无意义。

陈那在总结前人的佛教逻辑研究基础上,提出了自己的新的佛教逻辑的三支论式(作法):

宗:声无常。

因:所作性故。

喻 同喻 喻体:凡所作皆无常。

喻依:如瓶等。

异喻 喻体:凡常住皆非所作。

喻依:如虚空等。

陈那三支论式主要在如下方面对古佛教逻辑进行了改造:

第一,古佛教逻辑的五支论式并未区分出喻体和喻依的差别,而陈那则对此进行了甄别。在陈那的三支论式中都出现了全称命题作喻体,而把五支作法中的喻(具体事例)下降为喻体。

第二,在龙树、无著研究的基础上,把全称命题纳入三支论式,使得三支论式更加具有可论证性,如果把论证与推理不加区别的话,则更加具有演绎性。

龙树、无著在《顺中论》中为了说明因三相而列出的论式中,就已经使用了全称命题:

宗:声无常。

因:所作性故。

喻:若法造作皆是无常,譬如瓶等。

合:声亦如是,作故无常。

结:一切诸法,作故无常。

陈那继承了龙树、无著的全称命题进入论式的做法,使得三支论式既形体简略,又意涵演绎性,把五支论式的简单类比上升为带有例证的并且具有一定演绎性的论证。正如前述,由于佛教逻辑具有“除宗”的性质,尽管它具有演绎性,但永远也不能实现“必然推出”。

有的研究者把三支论式化归为如下推理式:

凡非无常皆非所作,如虚空,

凡所作皆无常,如瓶等,

声是所作,

所以,声无常。

这就把“除宗有法”的原则忽略了,把一个尚且有争议的论题,经过一种转换,变成了毫无异议的必然为真的论题,也就不会有论辩了,论题就不能叫“宗”,而只能叫“结”了。

对于佛教逻辑由五支论式向三支论式过渡的问题,日本学者宇井百寿在考察了《遮罗迦本集》中的论式后提出了自己的一些独到观点。在《遮罗迦本集》中的论式是这样的:

“宗:神我常住。

因:非所作性故。

喻:犹如虚空等。

合:非所作性,犹如虚空,神我亦然。

结:故常住。”

宇井百寿认为:“试用现代式样的符号对它加以改写。如果先把‘神我’记为S,‘常住’记为P,‘非所作性’记为M,‘虚空’记为N,两个概念的包含关系XCY用Y(x)表示,就成为:

宗:P(s)

因:M(s)

喻:M(N)P(N)

合:[M(N)P(N)][M(s)P(s)]

结:P(s)

这里,宗和结是相同的命题,是推理的结论。”“宗和结是同一命题的重复,这作为论证是很自然的,”“然而,如果从纯粹形式逻辑的观点看,这是徒劳的重复。所以无论把宗和结哪一个除外,都应该是可以的,在这里就有从五支作法向三支作法转移的必然性。”②

① 姚南强:《因明学说史纲要》,上海古籍出版社2000年8月版,第52页。

② 末木刚博:《现代逻辑学问题》,杜岫石、孙中原等译,中国人民大学出版社1983年版。

![]()