第四章 咸阳原上西汉帝陵正误

王子云

陕西咸阳原位于渭水北岸,地接秦之咸阳与汉之长安,故秦汉以来帝王将相多以此为归骨之所。西汉十一帝,即有九帝葬于原上。惟自汉末以迄宋初之千年间,原上墓冢曾经多次之盗发掘毁,《后汉书·光武纪》:

“建武二年春正月……赤眉焚西京宫室,发掘园陵。”

又《魏书·文帝纪》:

“……丧乱以来,汉氏诸陵无不发掘,至乃烧取玉匣金缕,骸骨并尽……”

然此犹仅为蜀汉以前之事,此后经过两晋南北朝隋唐五代,长安故都历遭兵乱。其显著者如西晋建兴四年汉刘曜之陷长安,东晋永和七年秦苻坚之陷长安,唐至德元年安禄山之攻长安,广明元年黄巢之占长安,及乾宁三年李茂贞之犯长安。不仅宫室被焚,近在咫尺之陵墓亦必遭掘发。所有当日之金石遗物已一无可考。沧桑变化,不堪收拾。宋太祖立国后,对前代帝王陵墓始又有修整之议,并正名立石。但以当时戎马仓促,朝廷未安,仅遣使按址行之,因此难免求诸村竖道路之口,未深加考证。且长安咸阳二城址,历秦汉唐宋多有迁徙。如依册籍所载各陵之方位里数,每易错误。何况自宋辽金以后,宋代碑石又已不存,以致近代方志对各帝陵之方位距离,难免有东西错置张冠李戴之处。既成定案,人多习而不察,少有变章骇俗之士出而为之纠正。其谬误一如今日之周文武王陵,虽公认其误,但每年仍由政府派大员扫祭,绝未见有肯毅然加以改正者。

关于西汉帝陵之方位,如依据较古之史册记载,如《汉书》、《三辅黄图》、《水经注》及《元和郡县志》等,即不难索得其真实之所在。今日陵前所存碑石,最早者仅为明代,且十不存一。现在唯一可资辨识者,即清乾隆间陕西巡抚毕沅令各县知事代立之石碑。因时间甚近尚完存,前章汉陵探查纪实亦系依毕碑所指为据者,但其在咸阳原上九陵前所植之碑,除武帝茂陵与成帝延陵确为其原墓外,其外七陵均互相错植,著者于实地考察及参照册籍后,仍按照前列四区,分别加以考证并订正如下:

甲、茂陵区内义康二陵之误置

茂陵区内之哀帝义陵与平帝康陵,如依照《汉书》注、《三辅黄图》及《元和郡县志》所载之里程距离及《水经注》所载之东西顺序,则平帝康陵当为昭帝平陵之误。而哀帝义陵,当为茂陵或平陵之后妃将相陪冢。兹依据:

1、《水经注·渭水条》:

“渭水又东会成国故渠……东径汉武帝茂陵南,陵西北一里,即李夫人冢……故渠又东径姜原北渠,北有汉昭帝陵,东南去长安七十里,又东径平陵县故城南,又东径汉大将军魏其侯窦婴冢南。又东径成帝延陵南,陵东北五里,即平帝康陵。故渠又东径渭陵南……又东径哀帝义陵南,又东径惠帝安陵南。”

2、《汉书·本纪》臣瓒注:

“义陵在扶风,去长安四十六里……康陵在长安北六十里,平陵在长安西北七十里。”

3、《三辅黄图》:

“哀帝义陵在扶风渭城西北原上,去长安四十六里,平帝康陵在长安北六十里兴平原口,昭帝平陵在长安西北七十里,去茂陵十里。”

4、《元和郡县志》:

“哀帝义陵在县北八里,平帝康陵在县西北九里,昭帝平陵在县西北廿里(按志中所指之县,为唐之咸阳县,即今之渭城湾)。”

依据以上各记载,今之康陵按《水经注》之顺序,《三辅黄图》所载距茂陵之里数,及《元和郡县志》平陵距唐咸阳之里数,则实为昭帝平陵无疑。推究此二陵误置之由来,盖为宋敏求《长安志》所记,考《长安志》卷十三《咸阳县志》载:

“哀帝义陵在县西八里,平帝康陵在县西廿五里,昭帝平陵在县东北十三里。”

此处所指之县自是咸阳县。姑不论其所指是否唐之咸阳,而记义陵谓在县西八里,康陵则为廿五里。今之义康二陵相距实不及一里,同距今咸阳城十五里,又昭帝平陵是在今咸阳县之东北而唐咸阳之西北,实与事实不相符合,反令后人无所适从而有循误。考由朝廷表彰先贤帝王陵墓乃始于北宋之初。在宋以前,因唐末五代之乱,典章文物十失八九,咸阳原上之垒垒荒陵早已无人过问。宋太祖巧谋夺国,假饰仁义,对前代帝王陵墓一一遣使修庙致祭。当时由使者匆匆访问,置以碑石,其有错误亦为意料中事。且由昭帝平陵误为平帝陵更属可能。此正与今日咸阳原之秦惠文悼武王墓,误为周文王周武王陵同一原因。相沿成俗已不加更正,惟从事于史迹之考证工作者,则应详加考订并为辨正耳。

乙、延陵区内平渭两陵之误置及哀帝义陵之所在

此区域内之元帝渭陵与昭帝平陵,一在周陵之东南,延陵之正东,一在周陵之西南,延陵之东北。前在茂陵区内之平帝康陵既系昭帝平陵之误,而哀帝义陵亦为误置。则此康义二陵亦应在他处无疑,依《水经注》所载:

“故渠又东径成帝延陵南,陵东北五里,即平帝康陵也。故渠又东径渭陵南……又东径哀帝义陵南。”

如此以延陵为中心,则延陵之东北之元帝渭陵实为平帝康陵。而元帝渭陵应在延陵正东,即今昭帝平陵所在处。哀帝义陵则更在渭陵之东,又《汉书》臣瓒注:

“成帝延陵在扶风,去长安六十二里,平帝康陵在长安北六十里,元帝渭陵在长安北五十六里,哀帝义陵在扶风,去长安四十六里。”

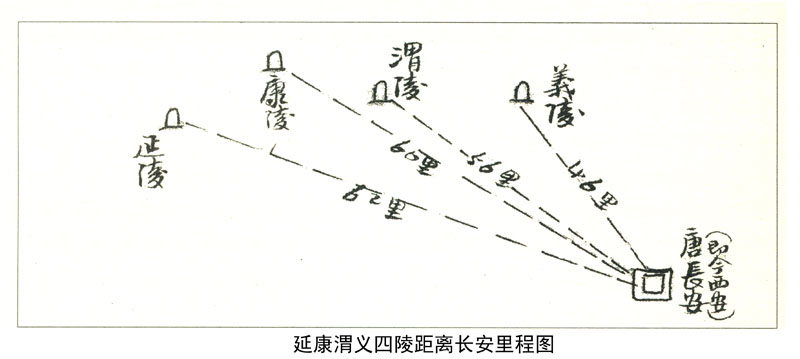

依照此所记之里数距离,其由西而东之顺序,亦应为延陵、康陵、渭陵、义陵,如下图所示者:

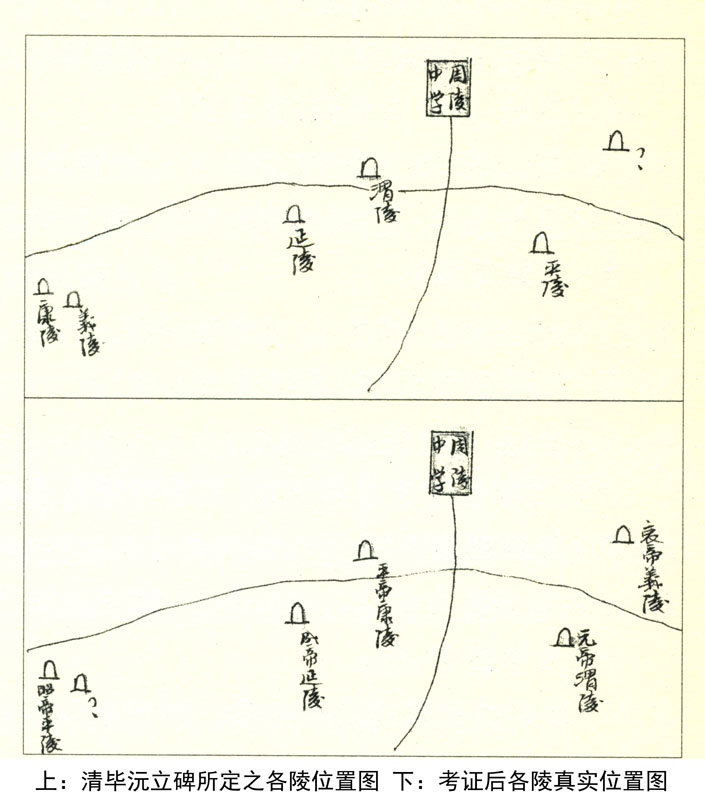

又哀帝义陵既应在元帝渭陵之东,今渭陵东北五里处有一巨冢。其形制同其他汉帝陵,村人俗呼为阳陵。而景帝阳陵绝不在此,致一般人多断为隋恭帝陵。因《隋书》:“炀帝幸扬州,留代王侑(恭帝)守长安,李渊起兵攻破之,执代王侑,饮以鸩毒。”当时为掩人耳目,以帝礼葬于咸阳北原,故人多疑此为阳陵,乃隋恭帝冢。但并无任何确证,而今依《水经注》及《汉书》注所记,则此冢实为哀帝义陵。且《元和郡县志》亦谓:“哀帝义陵在县北八里”,如以唐咸阳城计之,此陵适在其北八里,更可证其为义陵无疑。兹为易于明了此二区域内各陵之正误情形,特绘图如下:

附图:平渭义康陵位置图(见右图)

丙、长陵区内长安阳三陵之误置

咸阳原上之汉陵,茂陵区内有茂陵无误,延陵区内有延陵无误。而长陵区内三陵竟全部误置,实为遗憾。昔日人足立喜六氏实地踏查时,即已对今之高祖长陵发生疑问。阎文儒氏著《西京胜迹考》,对此三陵亦有所辨正。陈子怡氏之《咸阳原上汉帝诸陵考》(载《西京访古丛稿》),对各汉陵之误置考订尤详。诸人主要之依据亦即为《水经注》及《汉书》注等书对各陵方位顺序之记载。关于长陵安陵及阳陵之东西误置,其可索得考证者,即:

1、郦道元《水经注·渭水条》:

“……成国故渠又东径渭陵南……又东径哀帝义陵南,又东径惠帝安陵南,陵北有安陵县故城。”《地理志》曰:“惠帝置……王莽之嘉平也……又东径长陵南……又东径丞相周勃冢南,冢北有亚夫冢……又东南径景帝阳陵南,又东南注于渭,今无水。”

2、《汉书·地理志》:

“左凤翔长陵县,高帝置……莽曰长平,阳陵县故弋阳,景帝更名,莽曰渭阳。”

“右扶风安陵县,惠帝置……莽曰嘉平。”

3、《汉书本纪》臣瓒注:

“长陵在长安北四十里,安陵在长安北卅五里,阳陵在长安北四十五里。”

4、《史记·集解汉本纪》皇甫谧注:

“长陵山东西广百廿丈,高十三丈,在渭水北。去长安卅五里,安陵去长陵十里,去长安卅五里。阳陵山方百廿步,高十四丈,去长安四十五里。”

5、《三辅黄图》:

“高祖长陵在渭水北,去长安卅五里,惠帝安陵去长陵五里,在长安北卅五里,景帝阳陵在长安东北四十五里。”

6、《史记·正义》引《括地志》:

“汉高祖长陵在县东卅里,景帝阳陵在县东四十里。”

7、《元和郡县志》:

“安陵故城在咸阳县东廿里,阳陵在咸阳县东四十里。”

8、《太平寰宇记》:

“汉高祖长陵在县东卅里,惠帝安陵在县东北廿里,景帝阳陵在县东四十里。”

以上所列举1至5为由唐长安至三陵之方位距离,6至8为由唐咸阳城至三陵之方位距离。再证以《水经注》上由西而东之顺序,及《地理志》左凤翔与右扶风之分界(长陵以北属左凤翔,渭城以西属右扶风)。则显然证明此三陵之位置,惠帝安陵最西,距长安近距咸阳亦近,景帝阳陵在东,距长安远距咸阳亦远。而高祖长陵,则应居于安阳二陵之中间。此为由各记载归纳之结果,绝无疑异者(由长安看三陵为东北,由咸阳看三陵则在正东)。乃今日毕沅所立碑,长陵居西,安陵居东,阳陵居中,将此三陵之方位完全误置。使近者远,远者近。至其错误之原因,亦由于宋敏求之《长安志》所记:谓长陵在咸阳东卅五里,安陵亦在县东卅五里,阳陵在县东十五里。完全颠倒,致有此误。

今既确知三陵之中间者为长陵,则又有一待考之处。即长陵之东,毕沅定为安陵者,实应为吕后陵,《史记·外戚世家》注引《关中记》:

“高祖陵在西,吕后陵在东,汉帝后同茔则为合葬,不合陵也,各陵皆如此。”

又《三辅黄图》:

“吕后陵在高祖陵东,高后合葬长陵(注汉帝后同茔不合陵也)。”

如此得知长陵东之巨冢当为吕后葬地无疑。毕沅现立碑吕后陵在长陵西,是长陵为误置又多一旁证矣。

现在再就实地考察之事实加以订正,则长陵规模最大(即今之阳陵),计陵域长三六五公尺,陵基(方中)长一五〇公尺,陵高二八·一公尺,陵垣四门基址较他陵高大。陵附近所遗留之砖瓦残片亦较他陵为多。此乃因为高祖为创业之帝王,死后吕后及萧何等复喜隆礼侈葬,且两汉各帝对长陵亦屡有修培,故有今日之规模遗迹。更可证明者即陵之左近陪冢特多,东西北三面均有高大之陪冢数座。据《通志》:

“长陵亦曰长山,其北有萧城,萧何所筑以守长陵,陪葬诸臣萧何张良曹参纪信在其东。”《咸阳县志》:“萧何墓在县东北卅七里,曹参墓在东北卅五里,张良墓在县东北卅六里,留侯陪葬长陵,距长陵五里。”

如此则前节所述周陵以北十五里处之萧何曹参墓以及戚姬冢等,实均系在此。又依《水经注》之记载:周勃周亚夫墓,亦应在长陵东,盖因汉初之功臣将相,莫不以得归骨于长陵之旁为荣。故由长陵之确定,而可知陪葬诸人墓,同时由各臣冢之星拱,亦可证明其中心为长陵也。

最后,又发生一疑问,即景帝阳陵据各种记载均谓在长陵之东。而今在长陵东之大冢已确定为吕后陵,且吕后陵东再无大冢,则阳陵究在何处?据《陕西通志·山川志》:

“高陵县鹿苑原一名鹿台,在县西南卅里,东西长十五里,南北阔一里……原自咸阳县来,当泾渭二水之间,一名奉政原,阳陵之所在也。”

今试一考察其地形,在今所指阳陵及安陵之东,已为咸阳县之尽头,即泾渭交流之所在。惟原之东端另有一兀起之高坡,孤立如山峰,村人通称为周赧王城。宋时建鹿台将军庙于此,故称鹿苑,一名鹿台。疑此地即汉景帝之阳陵所在。因其地在今所指安陵东约五里,距长安咸阳亦远五里,与前列各册籍记载之里数距离均甚符合。自应为真正阳陵所在无疑。

考孝景乃文帝子,文帝在位勤政恤民,力戒豪奢,其治霸陵,依山为冢,不另起坟。景帝继文帝之后亦以俭约见称,其治阳陵仍效霸陵故事,觅此泾渭交流之山坡以营寿陵,形势既胜,复不扰民,自是意中之事。兹姑假定如此,以待来日再为考证。

汉代陵墓图考/王子云著.—西安:太白文艺出版社,2007.5