陕西唐墓壁画研究综述

申秦雁 杨效俊

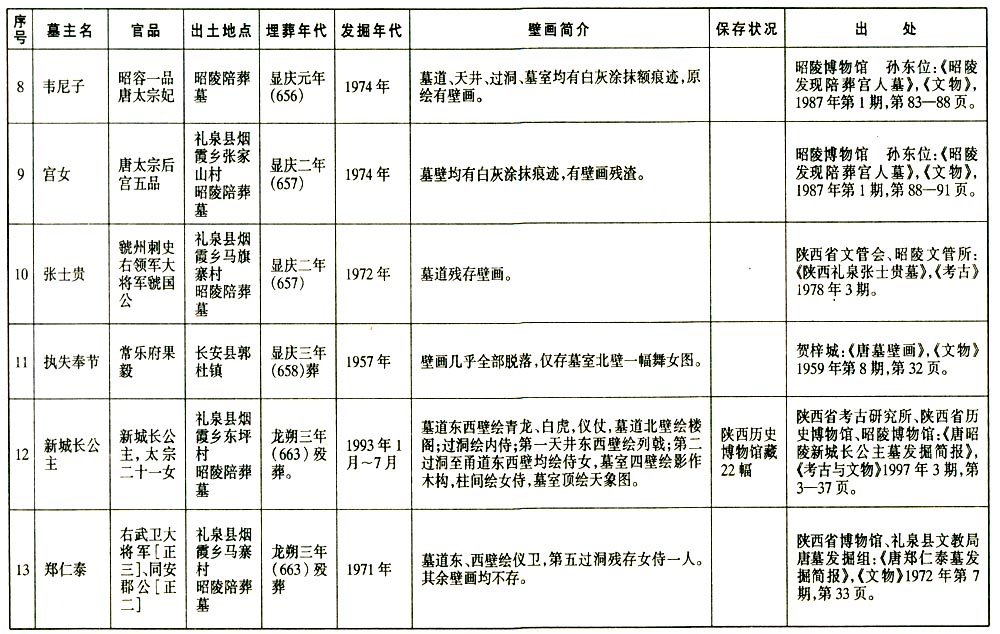

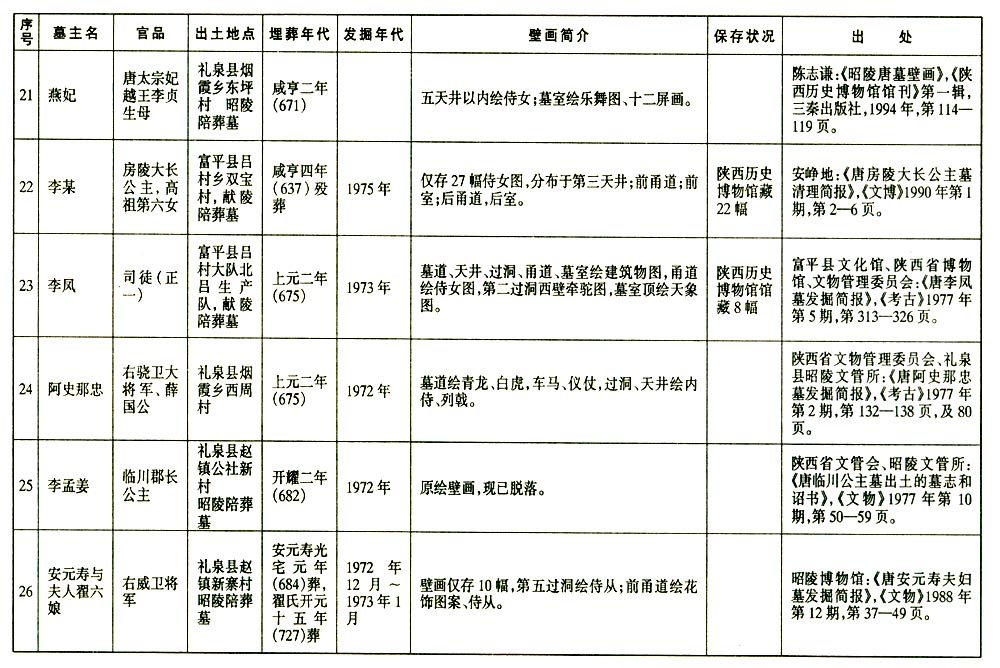

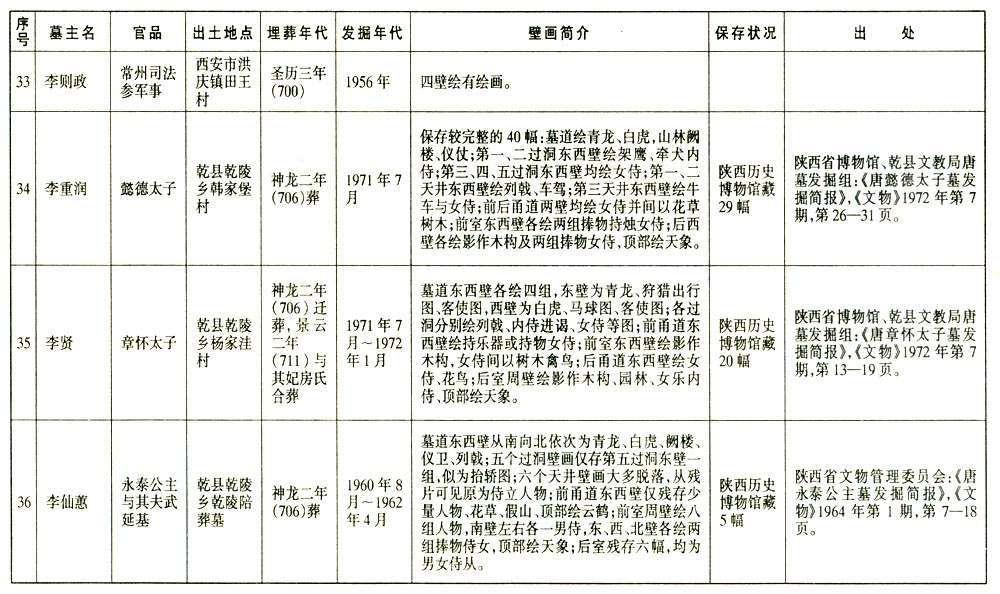

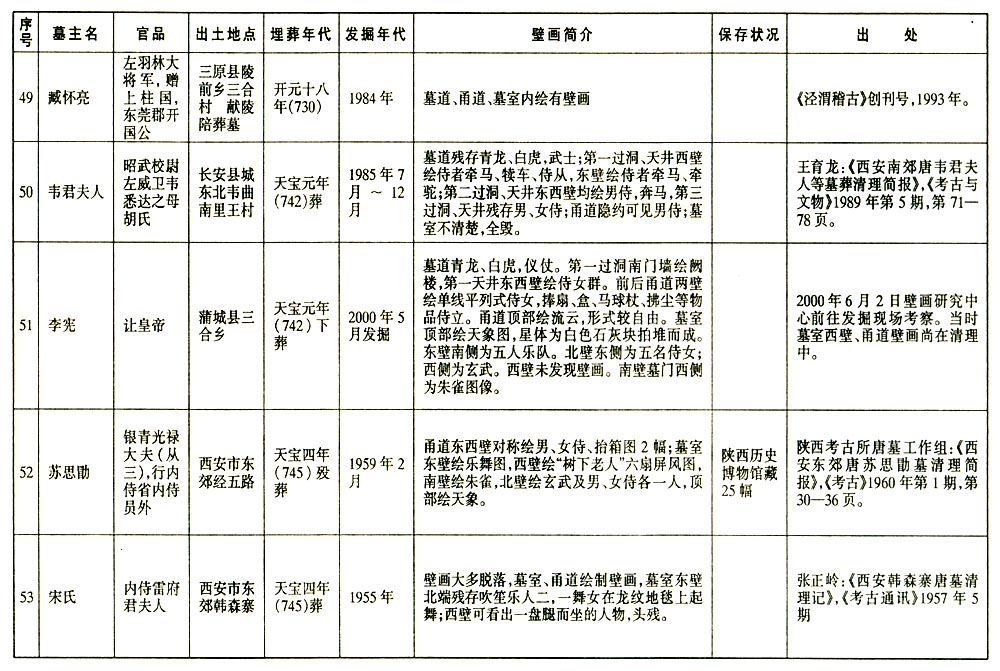

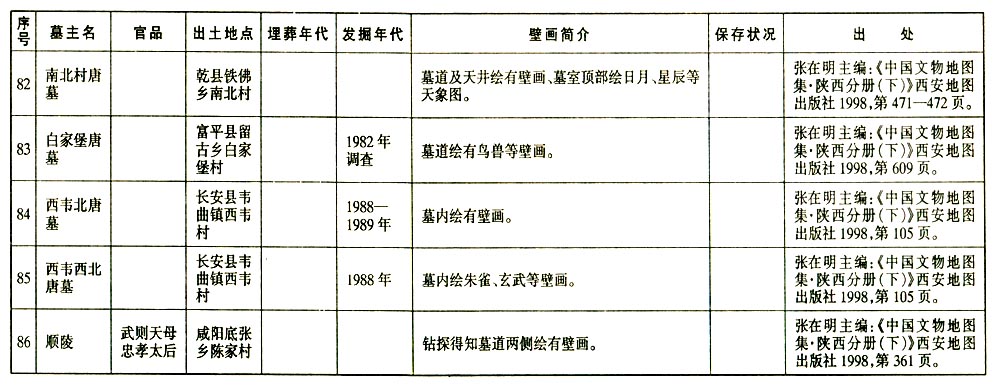

以壁画装饰墓葬在我国有着悠久的历史。唐代,伴随着厚葬之风的盛行,壁画装饰也达到前所未有的高峰。唐代墓葬多发现于西安地区,规模大、等级高的壁画墓也多集中在这一地区。因此,研究西安地区唐代壁画墓具有十分典型的意义。为了系统总结以往的发掘和研究,我们调查整理了陕西出土的唐代壁画墓(见陕西唐代壁画墓统计表),并对以往的研究进行了初步梳理。相关的研究可以分为三部分:其一,以唐代墓葬壁画直接作为研究对象;其二,以唐代墓葬壁画作为其他研究的资料和工具;其三,为了更完整地获取唐墓壁画而进行的揭取、修复、保护方面的研究。本文着重介绍第一部分,第二与第三部分内容广泛,只介绍一、二,希望能对将来的研究有所帮助。

一、以唐代墓葬壁画为对象的研究

该领域的研究者从艺术、考古、历史、科学技术角度进行了方方面面的研究,为了论述的方便,本文的总结不再细分学科,只归纳出对问题的现有的观点。

1.唐墓壁画的性质

王仁波、何修龄、单暐在《陕西唐墓壁画之研究(上)》中提到多天井的唐墓象征重重院落的深宫大院或深宅大院,壁画用来装饰墓葬,反映了唐代社会生活(1)。

傅熹年在《唐代隧道型墓的形制构造和所反映的地上宫室》中认为“墓中的壁画,在高宗初期以前似无一定格局,到后期及武后、中宗、睿宗时,有多用壁画把墓内各部分表现为多进建筑和庭院,反映出以墓室象征生人宫室的意图。”(2)他还指出“把整个墓葬包括羡道、隧道、墓室视为一个整体,结合壁画,完整地表现地上宫室的基本形制,并配以侍从和仪仗,再现其生活环境的片段,则是唐墓的特点。”(3)

李星明在《唐墓壁画考识》中认为与石窟寺观宗教壁画不同,“唐墓壁画的文化依据是中国本土的阴阳五行宇宙观、祖先崇拜、神灵信仰和儒学礼教,它既有神幻色彩,又具有世俗性质,是一个相对独立的体系。”又是唐代陵墓艺术的一个有机成分,与地上、墓内的其他部分构成庞大而复杂的艺术综合体(4)。

2.唐墓壁画的形式

(1)作者

关于这个问题并没有确凿的史料记载,考古资料仅见于懿德太子墓前室顶部西侧墨写的题记(5)。关于唐墓壁画的作者目前有以下几种意见:

黄苗子在《唐壁画琐谈》中认为“应是属于唐代将作监右校署的工匠们的作品(参见《唐书·百官志》)”(6)。持同样观点的还有王仁波、何修龄、单暐(7)。

Mary H.Fong在《8世纪早期的唐墓壁画》(T'ang Tomb Wall Painting of The Early Eighth Century)中认为唐墓壁画可能是由专门从事墓室壁画制作的工匠们绘制的。它们不可能由当时顶尖画家创作,但工匠们会受到著名画家的影响(8)。作者在后来的研究中仍坚持了这一观点(9)。唐昌东在《唐墓壁画的创作技巧和艺术成就》中也认为唐墓壁画多系出自民间画工高手(11),并认为《狩猎出行图》是多名画工完成的(12)。作者在后来的研究中仍然坚持这一观点,在《唐墓壁画的制作工艺》中提出在着色阶段有主笔人与其他画工的配合(13)。

李星明在《唐墓壁画考识》中认为“在画工和士大夫艺术家在材料媒介和审美观念上尚未明确分化的唐代,文化档次和身份较高的画家参预某些墓室壁画的绘制是完全有可能的。”唐代画家按照身份分为民间画工、宫廷画师和“游卿相间”的士大夫画家三大类,三类的身份可能发生转化,皇室有可能派遣宫廷画师去绘制皇室成员的墓室壁画,或通过宫廷画师组织民间画工进行。懿德太子、永泰公主、章怀太子等皇室成员的墓葬表明了这一点。宫廷画师和民间画师的技艺并不是一刀切⒀。王世平在《唐墓壁画的社会意义》中认为唐墓壁画的画师组成来源不一和所代表的社会阶层、文化流派各异,除了具有艺术方面的多元化价值和意义外,也必然使壁画创作更增加自由程度(14)。

巫鸿在《中国绘画三千年》中对唐墓壁画的作者有更进一步地研究,尤其是对懿德太子墓和章怀太子墓壁画的作者。认为陕西乾县懿德太子李重润墓的风景壁画为研究李思训的绘画风格以及唐代初期的青绿山水提供了可靠的实物资料,多种证据说明该壁画和李思训必有联系(15)。“李思训曾直接参与和影响了这个墓葬(指懿德太子墓)的设计建造和装饰:第一,中正卿(李思训)的职责之一是为皇室成员安排葬礼,懿德太子重新安葬在当时具有非同寻常的政治意义,很难设想作为“中正卿”的李思训未参与这个活动。第二,墓葬前室屋顶上的一则题记称,一位名为扬*(上左工上右几下言)*(左阝右圭)的画家向懿德太子表示“愿得常供养”。有人曾认为这位画家即为张彦远《历代名画记》中的扬*(上左工上右几下言)*(左阝右圭),是一位擅长画山水,取法“李将军”的画家(16)。“章怀太子的墓葬壁画可能是由一些更偏好自由风格的宫廷画师绘制的。……画家更有意识地创造视觉空间。”(17)

(2)材料

壁画是绘在墙壁上的画,壁面的制作直接关系到壁画绘制的效果,所以壁面的制作是非常关键的环节。考古工作者根据实地考察,较为科学地详细地作了总结。最早主持陕西唐墓壁画揭取工作的茹士安将咸阳底张湾工地的墓葬壁画地杖层结构分为三种:“第一种是在墓道和墓室的土墙上直接刷上一层不过一公厘左右的白灰水,壁画就画在这层白灰面上;第二种是在墓道和墓室的土墙上先敷一层厚约半公分左右的草泥土,然后再敷上一层厚约半公分左右的白灰皮,壁画就画在这一层白灰皮上;第三种和第二种情形相同,不过草泥土是敷在墓道和墓室的砖墙上。”(18)

王仁波、何修龄、单暐在《陕西唐墓壁画之研究》中认为唐墓壁画的墙面的处理是在土墙和砖墙上抹上麦草泥作地,待麦草泥稍干后即开始制作壁画。画面用白灰作成,先将白灰过筛,然后掺麻类纤维在水中浸泡,搅拌均匀后,将白灰泥抹在墙上。白灰泥里所含之物为未经过碱性处理的麻类纤维,厚0.2—1.5cm(19)。通过对懿德太子墓壁画所使用的颜料的光谱半定量分析,认为陕西省唐墓壁画所使用的颜料大部分是矿物颜料,并对土红色、石青、石绿、石黄、硃磦、银硃、紫色的化学成分作了分析。根据文献记载,认为这些颜料来自全国各地(20)。

申秦雁以陕西历史博物馆所藏的16座7世纪早期至8世纪中叶的壁画墓为主,将地杖层的构造归纳为两种:一种是在挖凿处理平整的土壁上或砖砌壁面上,先抹一层草拌泥,再在其上抹一层掺有植物纤维的白灰泥;另一种是在挖凿处理平整的土壁上或砖砌壁面上,涂抹一层掺有植物纤维的白灰层。并指出根据目前化验得知,所掺植物纤维有未经碱性处理的苎麻和棉花两种(21)。

楚启恩在《中国壁画史》中认为,从唐代永泰公主墓和章怀太子墓壁画的画壁所用材料来看,其在泥土中加进了细砂、胶泥、石灰,合成了一种混合性土料,此种土料牢固不裂,且能吸潮耐潮(22)。

张群喜在《唐墓壁画颜料的分析与研究》中通过1997年来对有代表性的两组唐墓壁画颜料的系统分析,得出红色、黄色、绿色、蓝色、黑色、紫色、灰色、金银的成分,通过比较认为唐墓壁画颜料与古代日本壁画颜料相似,而与敦煌壁画有差异。认为唐墓壁画地杖层材质都是白灰,其白色的白垩是地杖材料,而非绘画材料,胡粉也可能是调别的颜料所加。而敦煌壁画大量使用各种白色颜料。唐墓壁画所用颜料比较单纯,而敦煌壁画混合颜料使用较多,种类更多。唐墓壁画画面色调多使用暖色调,而敦煌壁画则以冷暗色调为主。唐墓壁画的颜料几乎都是矿物质,植物颜料可能有,但未分析出(23)。

(3)技法

关于唐墓壁画的制作工艺,王仁波、何修龄、单暐在《陕西唐墓壁画之研究》中将唐墓壁画的制作过程分为墙壁的处理、起稿、定稿和着色(24)。李西兴在《陕西唐代墓葬壁画》中将古代壁画绘制方法总结为“一朽、二落、三成”,即打底稿、落墨勾勒、上色(25)。唐昌东在《唐墓壁画的制作工艺》中将唐墓壁画的制作分为墙壁处理、画稿、落墨勾勒、着色和沥粉贴金几道工艺(26)。

杜晓帆在《壁画的临摹与再现——关于理念与技法的几点思考》一文中,对古今壁画临摹的方法、目的进行了归纳,指出唐墓壁画的临摹,主要记录的是壁画的图像和形式,随着科技考古和文物保护科学的发展,除了考古学、美术史以及文化史等方面的研究外,古代壁画的制作工艺以及制作材料等方面的研究越来越受到重视,因此,提出“用同素材、同技法对古代壁画进行临摹和再现”这一新理念(27)。

关于起稿方法的讨论也有不同的意见。

王仁波、何修龄、单暐在《陕西唐墓壁画之研究》中认为“在画面稍干未干时,画家开始起稿,用炭条在画面上勾勒。”(28)定稿墨线较浓。着色采用硬抹实开的方法,因类着色。建筑画用单线平涂,人物画的服饰、衣褶用晕染,图案用叠晕的方法(29)。唐昌东在《唐墓壁画的制作工艺》中认为“墓室壁画的画稿都是用‘朽子’(所谓朽子是用细柳条烧制而成),直接在壁面画稿”(30)。

申秦雁认为起稿时未见使用粉本但不排除使用画样,起稿时使用的工具有墨斗、长尺、天然石块、人工制粉饼、毛笔等。起稿线在整体布局中起着重要作用(31)。

Mary H.Fong《8世纪早期的唐墓壁画》(T'ang Tomb Wall Painting of The Early Eighth Century)一文中从人物表现、图象学、绘画技巧三方面将唐墓壁画与通常被认为是唐画的传世品进行比较研究。在人物表现上:章怀太子《马球图》与韦堰《双骑图》比较,认为《马球图》缺乏内在的原创性,是韦堰作品的模仿之作。《狩猎出行图》与《虢国夫人游春图》、韩干的《二人二马图》相比,在出行队伍中人物的安排和起承转合上有相似性,但墓室壁画出自画匠之手,缺乏原创性,由此推测当时鞍马画科应该达到更高的水平。永泰公主墓的仕女图则体现了“传神”的社会艺术风尚。在唐墓壁画中有通过阴影或线条的运用使画面产生有深度的三维立体感,这些技巧也是受当时尉迟乙僧等名家的影响(32)。

艺术史通常认为“晕染”技法是从西域传入的,Mary H.Fong《从汉到唐中国绘画中的晕染技巧》(The Technique of‘Chiaroscuro’in Chinese Painting from Han Through T'ang),通过研究从汉到唐代的考古发现的绘画实例,得出结论,认为“晕染”技法源于中国本土。在章怀太子墓壁画(尤其是711年重新绘制的部分)采用了晕染技法。晕染技法源于本土,尉迟乙僧从西域带来的晕染技法只是激发了中土画家使用它的热情(33)。

申秦雁、周柏龄在《对懿德太子墓“宫女图”的一点看法》中分析位于懿德太子墓前室南壁东侧的宫女图,提出与以往有学者认为该图是一幅因封墓期限所迫而成的半成品不同的观点。认为造成该图宫女头部颜色消失的原因是雨水长期侵蚀的结果(34)。

(4)艺术成就

A. 画科

Mary H.Fong在《从唐代画论对唐墓壁画进行再考察》中(T'ang Tomb Murals Reviewed in the Light of Tang Texts on Painting)提出研究唐墓壁画的另一个途径:对每个画科进行分门别类的考察。唐墓壁画中出现的题材门类在朱景玄的《唐朝名画录》(成书于9世纪40年代初期)和张彦远的《历代名画记》(著于847年)都有记载。但这两书的作者都只罗列了唐代画家的姓名和他们的艺术造诣,并没有对他们的作品进行仔细描述。因此,唐墓壁画为这两本书提供了重要参考。通过以上两本唐代的画论著作来考察唐墓壁画的各个画科,而得出对唐代绘画艺术成就的简要估计。分类考察肖像,仕女,贡职,动物(鞍马、水牛、狗、猞猁、骆驼),鸟类(鹰鹞、鹤、公鸡和珍禽),山水,建筑,研究的重点放在张彦远和朱景玄所评价的每个画科的特殊成就和在唐墓壁画发现的相关证据,同时也考虑了墓室壁画的风格特征。通过研究,得出结论:唐墓壁画反映的唐代绘画艺术成就远远高于以前根据零散的传世品作出的推断。从唐墓壁画可见,在周昉前几十年人物画已经长于描绘人物的外部形态和细微的内在精神,吴道子前一代的画师已经将鞍马画推向一个很高的水平。同时,唐墓壁画中的花鸟、山水、建筑画的成就为这些画科在北宋的成熟打下了基础,因此唐墓壁画在研究唐代绘画以及向北宋的发展变化中起着重要作用(35)。

李国珍在《穷羽毛之变态 夺花卉之芳妍——唐安公主墓的花鸟壁画》中分析了1989年发掘的唐安公主墓墓室西壁的花鸟画,认为该画采用传统工笔花鸟画技法,先以浓淡有致的墨色勾画出轮廓,然后敷彩晕染。认为可以代表当时花鸟画的成就,可能受边鸾画风的影响(36)。

戴俊英在《唐墓壁画人物造型之社会风尚》中分析初唐、盛唐、中晚唐三个阶段唐墓壁画中人物造型风格的变化。认为典型的唐代人物绘画风格是在前朝艺术的基础上发展形成的。追求丰壮人物造型,源于南朝萧梁大画家张僧鹞。初唐的人物造型不再像南北朝那样超凡脱俗,而是富于人情味和亲切感。盛唐人物体态丰腴,甚至臃肿,盛唐墓室壁画中的仕女画体现了张萱的画派的影响。中唐墓室壁画中仕女大有周昉仕女画中丰颊厚体之态。晚唐杨玄略墓壁画中的侍女与文吏形象已趋清秀,不再风行丰腴健美的人物风格,似乎新的人物造型风尚已开始萌芽。作者认为每个阶段人物造型的变化与唐朝的社会生活、审美风尚有关(37)。

张建林在《唐墓壁画中的屏风画》中系统收集了陕西关中、山西太原附近、新疆吐鲁番阿斯塔那等地二十余座唐墓中屏风画的例子,通过总体观察和分析,得出以下几点认识:1. 结合文献对屏风画的题材进行分类:有鉴戒图、乐舞、花草、鸟虫、云鹤、山水等。2. 唐墓壁画屏风图的布局模拟现实生活,棺床象征卧榻,背后或周围绕以屏风画。3. 将12座关中地区的屏风壁画的布局和内容划分为三个阶段:第一阶段个例为668年王善贵墓和686年元师奖墓,为多扇连屏绕墓室一周;第二阶段仅710年节愍太子墓,为十扇连屏环绕棺床的西、南、北三面;第三阶段集中在天宝年间为位于墓室西壁的六扇连屏;第四阶段为784年至唐末,六连屏为主,新出现墓室西壁绘独幅屏风。伴随屏风画兴盛的是影作木构的衰落(38)。

徐涛在《吕村唐墓壁画与水墨山水的起源》中分析了1994年出土的位于富平吕村乡的唐高祖献陵的陪葬墓墓室西壁的六条屏山水画,认为该屏风以独立的山水为主题,其中水墨技法,“皴法”的出现,纵深构图表现等新技法的采用,和对早期山水画风格的继承,为探讨盛唐时期山水画的转变,提供了依据。吕村唐墓山水画有别于青绿山水,是水墨山水中迄今所见最早的作品(39)。

B.风格

王仁波在《中国美术全集·绘画编·墓室壁画》的《隋唐时期的墓室壁画》中通过探讨唐代的绘画艺术源流,认为李寿、长乐公主墓的人物属于北齐画风,而郑仁泰、阿史那忠墓的人物保留了北周遗风,章怀、懿德墓墓道壁画则博采北周、北齐特点,融会贯通形成唐代新画风。唐墓壁画是以疏体画风为基础,融汇了密体派的画风,完成了从“曹衣出水”向“吴带当风”的过渡(40)。

李星明在《唐墓壁画考识》中将唐墓壁画绘画风格的变化分为三个大阶段。高祖至高宗为第一阶段,包括前后两个时期,前期是南北朝隋代风格的延续,后期则是初唐风格形成的过程,完成了南北朝风向唐风的转换。武周至玄宗为第二阶段,墓葬壁画发展到饱和程度,具备了唐风的经典意义,在此阶段内亦有前后相续的武周风格和盛唐风格。安史之乱以后为第三阶段,是由唐风向五代北宋风转变的演变时期(41)。

杨效俊在《影作木构间的树石——懿德太子墓与章怀太子墓壁画的比较研究》中通过布局与内容、表现手法方面的对比,认为两墓壁画存在较大差异,题材的差异反映了不同的等级,表现手法的差异则体现了对南北朝以来流行于皇室贵族高等级墓室壁画规则的遵守或违背。强大的皇室力量保证了懿德太子墓壁画的组织和完成,遵循墓室环境艺术的规则。章怀太子生前、死后身份的多变导致了墓室壁画的创作多一些自由,706年所绘壁画呈现出向社会流行艺术风尚和新风格靠拢的趋势。711年所绘壁画体现墓室壁画发展中屏风画取代影作木构的矛盾过程(42)。

3. 唐墓壁画的内容

(1)综合分类

王仁波在《中国美术全集·绘画编·墓室壁画》的《隋唐时期的墓室壁画》中总结了分布在陕西、山东、山西、宁夏、新疆、广东、湖北等地的隋唐时期的墓室壁画。将唐墓壁画的题材分为七类,分别为:仪仗、社会生活、狩猎、生产、建筑、星象、四神(43)。王仁波、何修龄、单暐在《陕西唐墓壁画之研究》中将唐墓壁画的题材分为四神、狩猎、仪仗、宫廷生活、礼宾、宗教、建筑、星象八类(44)。弱化了社会生活、生产,强调了宫廷生活、礼宾、宗教内容。

尹盛平主编的《唐墓壁画真品选粹》中将唐墓壁画的内容分为八个方面:四神、星象、宗教、建筑、仪卫、狩猎、生活、唐与四邻的友好往来(45)。李西兴在《陕西唐代墓葬壁画》中坚持了这个观点(46)。

(2)图象考释

A. 个案

懿德太子墓

李求是在《谈章怀、懿德两墓的形制等问题》中认为懿德太子墓第一过洞相当于宫城门,第二过洞相当于宫门,第三过洞相当于殿门,第一过洞前的24竿列戟应属宫门外的列戟规定。第二天井戟应为殿门外所施戟。懿德太子墓墓内所绘侍女可能属于皇帝六尚宫官(47)。

王仁波在《唐懿德太子墓壁画题材分析》中对懿德太子墓壁画作了如下考证:一,描绘、介绍了壁画的分布位置与内容。二,通过墓道北壁的建筑图及东、西壁的城墙和阙楼对初唐——盛唐建筑的研究。三,认为墓道东西壁的仪仗图为太子大朝仪仗图。列戟数属于封建帝王一级,反映了“号墓为陵”的埋葬制度。四,考证出第三过洞内东、西壁小龛南侧两幅男侍像中服紫袍者为三品官,服红袍者为四、五品官,服绿袍者为六、七品官。过洞、甬道、墓室中的侍女图反映了太子内官各司其职的从八品的侍女。对过洞两壁的猎豹、鹰鹞的产地和用途也有考证(48)。

章怀太子墓

对章怀太子李贤墓壁画的考察集中在客使图上。尤其是对东壁从南向北第二人的国别争议较大。目前有高丽说、日本说、渤海国说。

李求是在《谈章怀、懿德两墓的形制等问题》中认为景云二年李贤以章怀太子身份与房妃合葬时,将前甬道以后的壁画重新绘制是为了使其符合太子的身份。考证出章怀墓前甬道东壁所绘持钥匙的男侍应为城门郎或其属下的门仆,并对章怀太子墓中壁画的题材进行考证,认为1. 客使图的性质为谒陵吊唁的蕃国客使。2.狩猎出行图的布局与《金桥图》相似,均无伎乐。3.马球图是我国马球运动最早的记录(49)。

王仁波、何修龄、单暐在《陕西唐墓壁画之研究》中根据人物服饰与文献记载对照,研究出章怀太子墓礼宾图的人物身份。墓道东壁礼宾图:前三人为鸿胪寺官员,由北至南第一人为东罗马帝国使节,第二人为日本或高丽使节,第三人为东北少数民族使节。西壁:外国客使从南向北第一人为大食使节,第二人为吐蕃使节,第三人为高昌使节。第四、五、六人为唐代鸿胪寺官员(50)。王仁波在《从考古发现看唐代中日文化交流》中认为东壁礼宾图中第二个使节是日本使节的可能性更大(51)。

云翔在《唐章怀太子墓壁画客使图中“日本使节”质疑》中认为客使图中头戴羽毛冠的外国使者并非日本使者,而是古朝鲜人,因为从考古和文献资料考察,羽毛冠为古朝鲜人特殊的装饰,但还不能确定是高丽使者还是新罗使者(52)。

王维坤在《唐章怀太子墓壁画“客使图”辨析》中结合文献记载和国内、外的考古发现,对章怀太子墓墓道东西壁的客使图以前未曾论及和有争议的使者国籍问题再作探讨。作者认为“东客使图”的内容为中宗皇帝为雍王迁葬时,由“掌宾客及凶仪之事”的卿和负责管理“凡四方夷狄君长朝见者”的少卿所进行的“发哀临吊,则赞相焉”的宏大场面。依据服饰和笏板的形状分析,前三人为从三品和从四品上的卿和少卿。第四人为东罗马使者,第五人为新罗使者,第六人为来自东北少数民族地区的室韦族或靺鞨族使者,尤其后者的可能性较大。“西客使图”的性质与“东客使图”相同,前三人有可能为鸿胪寺卿掌管之下的典客署官员从七品下的典客令和从八品下典客丞。第四人可能为高昌使者,第五人可能为吐蕃使者,第六人可能为大食使者。二图的性质和《王会图》、《外国图》一样,具有记录万邦来朝,“阐扬徽烈”的意义(53)。

日本学者西谷正在《唐章怀太子李贤墓<礼宾图>的有关问题》中认为墓道西壁的《礼宾图》表现的是外国使节参加葬礼的情景,北侧三人可能是唐王朝鸿胪寺即礼宾院的官吏,南侧第二个头戴帽的人物从渤海国到唐王朝进贡的使节的可能性很大(54)。

楚启恩在《中国壁画史》中认为礼宾图的内容是唐朝官员引导各族来宾朝见太子的情形。但对人物未做具体考证(55)。

B. 人物

20年代日本学者综合鸟毛立女屏风与吐鲁番出土的绘画,认为树下仕女图受印度影响。Mary H.Fong在《8世纪早期的唐墓壁画》(T'ang Tomb Wall Painting of The Early Eighth Century)中认为唐墓壁画中树下仕女图更可能受本土文化的影响,妇女与桃树的吉祥关系,而唐墓壁画中的树木还可能起分割画面单位的作用。而树下男子图象则是源于“竹林七贤”的构图方式(56)。

Patricia Eichenbaum Karetzky在《唐和唐以前绘画中的外国人形象》(Foreigners in Tang and Pre—Tang Painting)中系统整理和分析了唐和唐以前绘画中的外国人和外来物品的形象。作者认为李重润墓和李贤墓壁画中的相关形象表明了外来文化对唐代贵族生活深入广泛的影响力。李重润墓过洞两壁所绘的猎狗、鹰是从东亚、西亚等国来的供品,在狩猎中使用猞猁也是从波斯引进的,架鹰、鹞,驯猎豹、猞猁的侍者有中土也有西域人,狩猎是从西方引进的活动。李贤墓墓道两壁的狩猎出行图、马球图都是唐代贵族所喜爱的从西方传来的活动。墓道东壁的客使图是来参加皇室婚礼、葬礼的各国使者,其中头戴羽冠的来自古朝鲜。甬道两壁所绘的仕女有的穿胡服(57)。

杨亮《唐墓壁画妇女发型特征浅析》一文将壁画中妇女的发型分为早期的上梳发型,中期的平梳发型和晚期的下梳发型,配合人物造型由清秀向丰肥的变化,反映了唐王朝由盛及衰的历程(58)。

C. 制度

范淑英在《唐墓壁画<仪卫图>的内容和等级》中系统整理了唐墓壁画中出现的仪卫图像。将其分为三个等次,第一等次为身份特殊的太子、亲王;第二等次为太子、王及身份特殊的公主;第三等次为三品以上的品官。指出各等次在仪卫人数、车舆、列戟、戟架前仪卫的多寡和身份都有差别(59)。

D.器物

齐东方在《唐墓壁画中的金银器图象》中认为富平县吕村乡双宝村的唐代房陵大长公主墓壁画中出现的壶、高足杯、盘等完整准确地再现出当时金银器的形制、用途和使用方法。结合考古实物,考证了壁画中的盘、带柄长颈壶、多曲长杯、高足杯、盝顶盖盒。其他贵族墓壁画中也有金银器的形象,与文献中贵族使用金银器的记载相符。墓室壁画中的金银器取材于社会上已经有的器形,为唐代金银器断代提供了重要依据。墓室壁画中的金银器形象与西方器物有密切的关系,其社会背景是唐朝和西方的交往和唐代社会的开放性(60)。

叶荣在《唐墓壁画与唐代绘画中的扇子》一文中结合文献考证了唐墓壁画和唐代绘画中的扇子,分为仪仗用扇和生活用扇。李寿墓墓道西壁出行图中的有两名侍卫持长圆形大雉尾扇,懿德太子墓墓道西壁四名侍卫所持的圆形和长圆形雉尾扇。经考证,认为文献记载的仪仗用扇与壁画所绘的出入很大。壁画所绘的生活用扇多为无图案的团扇,也非写实描绘。并简要考证了持团扇者的身份(61)。

王昱东在《唐墓壁画中所见拂尘》中系统收集了唐墓壁画中拂尘的资料,拂尘在唐人生活中具有重要的地位,在壁画中出现频率很高。该文考证了拂尘拂上穗的颜色、安装方法,其材料有牦牛尾、马尾和棕榈。拂尘的用途有三,为卫生用具、清玩之具和乐舞用具(62)。

E.建筑

顾铁符在《西安东郊唐墓壁画中的斗栱》中对1955年发现于西安市东郊经一路的开元十六年(728)薛莫及其妻史氏的合葬墓墓室中所绘的斗栱做了复原,并提出六点认识,推测画中的木构可能是仿照当时贵族阶级府第的做法画的(63)。

日本学者田中淡在《中国建筑史之研究》一书第四篇“中国壁画墓的建筑图和唐代初期的建筑样式”中的第三章“唐代壁画墓的建筑图”中,详细排比出10座唐代壁画墓中的建筑图,从屋顶、平面、轴部构造、屋檐、平座、栏杆、斗栱等建筑要素方面进行分析、比较,提出唐代初期建筑样式、技法的一些共同特征,认为和晚唐比较有相当大的差距,但是这些变化是从什么时候开始的,由于资料的限制,作出判断还是困难的。从屋檐和斗栱的技法来看,在7世纪中叶以后的不同是非常显著的,9世纪中叶的佛光寺大殿,之后的辽代建筑等等,更正规的技术革新的萌芽的出现,是反映了建筑思潮的变化还是适合于初唐样式、盛唐样式这样的建筑史上的概念规定?要解释这些问题,还必须从其他方面加以考察(64)。

翟晓岚在《唐墓壁画中所见的建筑》中将唐墓壁画中的建筑图像分为建筑单体、整体布局、园林、局部和细部。建筑单体包括阙楼图和重楼图。整体布局里考证了李寿墓的宅院图和寺观图,园林也在一些画面中作为背景出现。建筑局部和细部包括廊、斗栱、平綦、藻井等(65)。

F.宗教

邹规划、张晓阳、石墨在《长乐公主墓壁画<瑞云车马送行图>琐谈》中考证了1986年出土于陕西省礼泉县烟霞乡陵光村长乐公主墓墓道东西壁的《瑞云车马送行图》,认为车中长者为佛的化身,另一人为男装的长乐公主,拉车的为有佛教意义的神兽摩羯,画面寓意长乐公主死后,其灵魂乘坐马车,前往天堂。画面构图与《洛神赋图》相似(66)。文军在《佛教与世俗的结合——长乐公主墓壁画<云中车马图>初探》也对该图作了考证。作者认为该图依据净土经的思想绘制,绘制在墓道东西壁,代表东方和西方两个极乐世界。拉车的神兽名为“摩羯”,车内长者为观音的化身,构成佛教内容。旁边男装青年为长乐公主所转换的男身,车夫、马车为世俗内容。整个画面表现了世俗之人在观音菩萨的引领之下往生西方极乐世界的情景(67)。

4. 分期

宿白在《西安地区唐墓壁画的布局与内容》中整理了截止当时的24座唐墓壁画的资料,从布局和内容方面将唐墓壁画的演进顺序分为五个阶段,第一阶段仅贞观四年(630)李寿墓,壁画布局内容沿袭北朝、隋墓旧制。第二阶段唐代壁画特征开始出现,从653年的阿史那忠夫妇墓到675年的李凤墓。所谓唐代壁画特征为表示宅第门外的墓道壁画到表示宅第内室的墓室壁画前后连贯成一个长卷式的既和谐又简洁的整体,表示宅第门外的有仪卫、车、马、列戟等内容,墓道之后到墓室出现影作木构,表明是到宅院的过厅和宅院,其间配合侍从、女乐内容。通过与7—8世纪中亚片治肯特的同题材的侍从、乐舞壁画相比,说明西突厥溃散后,东西文化交流出现盛况。第三阶段从706年的懿德太子墓到729年的冯君衡墓,第三阶段是唐墓壁画特征的形成时期,分为等级不同的两组,在等级较低的第一组里影作木构扩展到墓道,人物姿态更生动,背景更丰富,墓主为太子、公主的等级高的第二组里保留了出行图,但增加了游乐题材。从壁画中的西方器物与游乐可见当时中西文化交流的频繁。第四阶段,从745年苏思勖墓到787年郯国大长公主墓,第二、三阶段形成的特征有了较大改变,影作木构开始减少,出现了屏风画、墓主人像、乐舞图。第五阶段从844年梁元翰墓到864年杨玄略墓,壁画更趋简化,墓室西壁都绘六扇屏风,云鹤入画与晚唐道教的盛行有关(68)。

王仁波、何修龄、单暐在《陕西唐墓壁画之研究》中根据题材的演变并参照艺术风格的变化,将唐墓壁画分为三期:第一期:唐高祖武德——唐中宗景龙年间(618—709):题材突出地表现墓主生前的仪仗和狩猎场面,同时适当地安排了宫廷生活和日常家居生活的各种场面。第二期:唐睿宗景云—唐玄宗天宝年间(710—756):突出表现墓主人生前的日常家内生活,狩猎出行、仪仗出行场面减少。与俑群中僮仆俑、园宅假山建筑模型的盛行是一致的。墓主人画像盛行受地面邸宅、宫殿主人画像的影响。第三期:至德—唐末(756—907):家居生活题材更盛行,出行更进一步削弱,与晚唐享乐风习相关。盛行六扇屏风(69)。与王仁波在《中国美术全集·绘画编·墓室壁画》的《隋唐时期的墓室壁画》依据壁画题材和艺术风格的演进将唐墓壁画分为三期的观点相似,只是《隋唐时期的墓室壁画》中的第一期是从隋—唐中宗景龙年间(589—709)(70)。

李西兴在《陕西唐代墓葬壁画》中依据布局和内容将唐墓壁画分为五个阶段,与宿白观点类似。第一阶段:以李寿墓为代表。第二阶段:以长乐公主墓为代表。第三阶段:以韦泂墓为代表。第四阶段:以苏恩勖墓为代表。第五阶段:梁元翰墓、杨玄略墓,墓室均绘有6扇屏(71)。

齐东方、张静在《唐墓壁画与高松冢古坟壁画的比较研究》的第一部分“中国有关的墓葬壁画”中将唐墓壁画的内容、布局、构图、艺术特征和绘画技法的发展演变分为四个阶段。隋至初唐(581—649),代表性的有李寿、杨恭仁墓,题材源于十六国迄北朝壁画,日常生活以庭院为背景,布局上下分栏。唐高宗、武则天时期(650—704),影作木构建筑普遍,墓室宅院化,人物无背景。唐中宗至玄宗开元时期(705—742),这一阶段在过洞、甬道、墓室所绘人物,大都以象征式廊柱建筑为背景,墓室壁画生活气氛更浓厚,游乐场面增加。墓道壁画简化。唐玄宗天宝(742)以后,壁画绘于墓室,题材多为四神、侍者。出行、影作木构淘汰,流行屏风画,云鹤题材(72)。韩钊在《中国壁画墓和日本古代壁画墓的比较研究》中也持同样的观点(73)。

楚启恩在《中国壁画史》中从布局和题材变化将唐墓壁画分为三个阶段:第一阶段为初唐至盛唐,是唐代墓室壁画特征形成和发展时期,壁画采用单栏式,全墓壁画布局趋向一致,出现墓室宅院化特点。第二阶段为中唐时期,绘于墓道中的壁画逐渐少见,墓室壁画流行墓主人像和折扇式人物屏风画。第三阶段为晚唐时期,壁画越来越简化,屏风画的内容以云鹤、花鸟为主,人物形象少见(74)。

3. 比较研究

将唐墓壁画与其他墓葬壁画的比较研究,具有代表性的有:

日本学者上原和《关于章怀、懿德两太子唐墓壁画和高松冢古坟壁画》一文,通过对“唐墓壁画所见幞头形状和它的变迁”的详细论证,并与高松冢古坟壁画中的幞头进行比较,认为高松冢古坟壁画上的男子像和幞头是平头型巾子,向始于则天皇帝天授二年(691)的武家诸王样的高头巾子的过渡还不能完全看出来,从壁画上描绘的男子幞头的巾子型式来看,高松冢古坟的年代(图式性的),应该不超过691年,至少,这是在壁画上,盛唐则天武后的样式还未出现的一个证据(75)。

齐东方、张静在《唐墓壁画与高松冢古坟壁画的比较研究》中将唐墓壁画与高松冢古坟壁画作了比较研究,认为高松冢古坟壁画与唐墓壁画在主题选择、布局、构图、人物特征、绘画风格上,都与唐墓壁画十分相似。认为高松冢古坟壁画直接源于唐墓壁画,区别在于长安样式传播后的改变。一、中国有关的墓葬壁画:列举了13类壁画题材和分布的位置,将唐墓壁画的发展分为四期。二、从四神图、人物图、星象图入手,比较唐墓壁画与高松冢古坟壁画。三、高松冢古坟壁画的渊源来自唐墓壁画,而与高句丽壁画区别较大。四、高松冢古坟壁画是日本与唐朝文化频繁交流的结果,更体现了东西文化的交流(76)。

韩钊在《中国唐墓壁画和日本古代壁画墓的比较研究》中将中日两国已发表的壁画墓资料进行系统整理、分类、比较研究。主要进行了以下方面的比较:1. 所葬地域有一致性。都在帝陵或天皇陵俯视下的司马道上。2. 墓主身份较高,唐墓壁画身份最高的是末帝李儇,最低的是朝议郎,日本壁画墓主推测为贵族。3. 制作的方法:唐墓壁画分为墙壁的处理、起稿、定稿、着色几步,而高松冢壁画没有墙壁处理这个过程,显然有一个起稿、定稿过程。日本壁画古坟依照唐墓壁画的制作原则绘制。4. 颜料的比较:都是矿物颜料,日本壁画颜料使用直接受中国影响。5.画技相似。6.内容在四神、人物、星象图上都很相似。7.保护方法:唐墓壁画基本的是揭取保护,保护的重点是地杖层的加固和颜色保护,而日本壁画采用封闭性保护,解决壁画的变色褪色问题。日本装饰古坟的渊源来自中国汉魏壁画墓,壁画古坟与装饰古坟在制作技术、颜料使用上相距甚远,直接吸收唐墓壁画的因素,受其影响,而不是高句丽壁画影响。以长安为中心的唐墓壁画对周边地区和日本都产生了深远的影响(77)。

日本学者东潮在《北朝、隋唐和高句丽壁画——以四神图像和神怪图像为中心》中通过列举大量墓葬壁画资料,论述了4—8世纪高句丽、北朝、隋、唐壁画上出现的异人、胡人像所反映的国际性的交流关系以及所象征的辟邪观念。通过阐明北朝壁画的四神图像,乘驾龙虎神仙像,牵引青龙、白虎图像,墓主图像,屏风画的变迁过程,明确指出东魏茹茹公主墓壁画的四神图和宫廷仪仗图等等,成为初唐壁画的原形。隋唐壁画中的四神图像,7世纪中叶从墓室被表现在墓道。在比较隋唐和高句丽的四神壁画的基础上,论及到了龟虎古坟、高松冢古坟壁画四神图像的谱系关系(78)。

日本学者安田治树在《唐墓壁画与印度笈多王朝阿旃陀壁画的比较研究》中从内容、构图、人物表现、色彩、技法方面将唐墓壁画与印度笈多王朝阿旃陀壁画进行比较,认为唐代陵墓壁画看不出受阿旃陀壁画影响的地方,可能因为唐代绘画受长期以来汉魏传统和固有的绘画观念的影响太深,虽然接触印度绘画,但要接受它并改变自身却很难(79)。

4.小结

从以上对唐墓壁画本身的研究看来,目前分门别类的研究已经卓有成效,但将唐墓壁画作为一个单独的对象进行研究,有其不足的地方。

微观上,壁画是墓室环境的一部分,探讨其与墓室结构、随葬品、墓上建筑的关系,才能对它有正确地认识。因此以后的研究应以个案研究为基础,解决这些问题。在有足够的积累后,再探讨各个墓例的关系,进行综合研究。而个案研究的基础是壁画墓考古报告,只有从考古实践中详尽地整理出已经发掘的壁画墓和待发掘的壁画墓的报告,才能推动整个研究的进展。

宏观上,壁画作为埋葬行为的一部分,有其社会、经济、政治、文化、技术和艺术的环境。有必要将壁画放入横向的社会环境中,将壁画与唐代社会、历史的其他方面的研究结合起来,从更广阔的视野去观察,也许有更新的结论。可以改变研究的思路,将壁画不作为一个结果,而作为一个社会的、经济的、技术的过程来考察,寻找其中体现的唐代复杂的社会关系和人类行为以及物质变化。当然,这样的研究仍然要以详尽的考古报告和个案的积累为基础,并且要将以往已经取得进展的各个方面结合起来,如将材料、技术分析与风格分析相结合,以求立体地把握。

二、以唐代墓葬壁画作为治唐史的史料和工具

这一部分的研究十分广泛,这里只选择有代表性的几个研究。

王仁波在《懿德太子墓所体现的唐代皇室埋葬制度》中将懿德太子墓的陪陵制、双室结构和线雕石椁、哀册、壁画和俑群中所反映的赠册、仪仗和内宫制度结合起来进行研究,认为懿德太子墓与其他皇室墓葬有较大区别,其主要原因是埋葬时实施了“号墓为陵”的埋葬制度,是唐代政治斗争的产物(80)。

黄利平在《说唐墓壁画的史料价值》中认为唐墓壁画与文献史料的关系:相符或基本相符,补充了文献的不足,如衣食住行等生活资料,填补空白或证明史料错误。唐墓壁画作为史料虽然直观、生动,但较零散,需要系统综合、比较、整理(81)。

申秦雁在《唐代列戟制探析》中采用文献与考古资料相结合的方法,对唐代列戟制进行了研究。通过文献记载,探讨了列戟的范围和程序。指出帝王陵园、官府门前、私府门前的列戟数目和地点均有一定规定。分析了8座唐墓壁画中所绘的列戟图,认为墓中绘制列戟图是反映墓葬等级的一个重要因素。可能除了绘制列戟图,还随葬棨戟,墓葬中的列戟数是按照墓主死后官品绘制的。墓葬列戟图可分为三个阶段,反映了由复杂向简单转化的过程(82)。

申秦雁在《谈谈唐代帝王——兼谈章怀太子墓<狩猎出行图>》中结合文献与考古资料,分析了唐代帝王喜好狩猎活动的原因在于带有胡气的统治者对武艺、军备的重视和愉悦精神的需要。帝王狩猎的地点一般在皇家宫苑和野外山林,方式多样,借助鹰犬等动物。章怀太子墓墓道东壁《狩猎出行图》描绘了太子一行数十人外出狩猎的情景。作者认为第一排身着青衣,骑白马者为墓主李贤。图中前方两名、后方两名手执圆头棍状器具的当是左右清道卫。对图中的鹰犬、豹、猞猁也有考证(83)。

Saehyang P,Chung在《隋唐长安城的东宫:设计复原》(The Sui—TangEastern Palace in Chang'an:Toword A Reconstruction of It's Plan)中结合考古与文献资料试图复原隋唐长安城东宫的形制,其中有“懿德太子墓与东宫的设计”一节(P24—31),认为懿德太子墓各个部分配合其壁画反映了东宫的不同部位。墓道两壁壁画的前半部分可能代表崇明宫外面的空间,阙楼和城墙围起来的可能是祟明宫外的广场。……第一过洞南墙上所绘的城门对应重明门。过洞和天井代表东宫南门以北的各种建筑,第二和第三过洞分别代表宣明门和嘉德门。第一第二天井代表这些门前的庭院,第四过洞代表嘉德殿,第三天井代表殿前的大的庭院,东西壁画代表着停在那里的马车。第五过洞可能代表崇教殿。……前甬道可能代表崇教殿(懿德太子的起居处),前后墓室代表丽正、光大、承恩三个寝殿中的两个。后甬道代表了它们之间的走廊。但懿德太子墓对后宫的反映可能不是十分对应和具体的(84)。

考古学研究有权奎山《试析南方发现的唐代壁画墓》,其中收集了9座唐代壁画墓,对其进行考古学的综合研究。分析了埋葬时间与墓主身份,墓葬形制的类型,壁画的布局与内容,随葬品的种类和内容,认为这些南方唐代壁画墓或多或少甚至有的墓大部分选择或使用本地区或当地唐墓流行的作法,它们是南方与中原北方文化结合的典型实例(85)。

三、揭取和保护

唐墓壁画的科学揭取始于50年代初。茹士安首先对此进行研究总结,将揭取方法归纳为两种:一、木箱套取法(用于无地杖层壁画),先在壁画四周挖成相当深的沟槽,根据壁画面积的大小和土质的坚松而决定沟槽的深度,以不易折断为原则,然后将预先作的尺寸相合的木箱套上去(木箱底衬以棉花和纸),再从上面及左右两侧深挖,超过木箱后向壁画背面横挖过去,直到两边挖通,将壁画与墙壁挖断为止,这时壁画即装进这个竖立的木箱中,将箱徐徐放下,使有壁画的一面向下,背面向上,在此背面加上木板,用夹棍绞绑后,再将箱挟起,向相反方向平放下去,使画面向上。二、胶布粘取法(用于有地杖层壁画),分为四步:清洗墙壁;使其干燥;蒙上粗布刷上桃胶溶液,将胶布贴在画面上;割取(86)。

单暐、王和平在《不同结构的唐墓壁画揭取方法综述》中提出,揭取壁画的方法主要有三种:揭取颜料层;揭取颜料和地杖层;无地杖壁画的揭取。并且规范了三种方法使用的场合,详细介绍了其实施步骤和操作要求(87)。

最近几年,人们针对传统揭取方法中存在的问题进行探索和改进,杨文宗在《略谈古代壁画揭取中的保护工作》中将其总结为四点:一、在揭取壁画时使用的粘接剂(团粉浆糊、桃胶)中加入一定量3%—5%麝香草酚溶液,就可防止胶液生霉。二、揭取壁画时试用无纺布或玻璃纤维布来代替棉花、纱布,也可达到消除壁画发生霉变的目的。三、选用工业用电热板来代替木炭火和红外灯光线作为烘烤用发热源,可以避免木炭火产生的有害气体及红外线灯光线对壁画的损害。四、采用喷雾器将胶液均匀喷涂在颜料上,避免异物与画面的直接接触(88)。

关于唐墓壁画的修复加固,50年代茹士安就对其方法作了简单介绍(89)。杨文宗在《古代壁画加固工艺》中对其程序方法作了详细介绍(90)。单暐、王和平在《不同结构的唐墓壁画揭取方法综述》中,针对壁画加固中常见的问题,在“补做地杖层的材料”和“防止壁画空洞处的地杖粘连”方面进行了探索性研究,提出了经实验证明效果较好的一些方法(91)。郭爱莲、单暐、杨文宗在《陕西长安南里王村出土壁画的微生物类群鉴定》中,对壁画画面发现的微生物进行了初步的分析鉴定,从而为更好地揭取和修复,提供了科学依据(92)。90年代以来对壁画的加固材料有一些研究,如日本学者肥冢隆保、沢田正昭在《塑像、壁画、遗址等的保护修复材料环氧乳胶SITE—FX》一文中,详细介绍了使用具有优异吸脱湿特性的环氧乳胶SITE—FX进行若干实验的结果(93)。罗黎在《唐代新城公主墓仕女图的修复》中对地杖层严重粉化的壁画修复与加固的方法和材料进行了研究和探讨,提出先用饱和氢氧化钙溶液渗透加固,再用聚乙烯醇缩丁醛渗透加固的方法(94)。

唐墓壁画的科学保护研究起步较晚,首先是对唐墓壁画所用颜料的科学分析,王仁波、何修龄、单暐在《陕西唐墓壁画之研究》中指出陕西省唐墓壁画所使用的颜料大部分是矿物颜料,公布了懿德太子墓壁画所用土红、石青、石绿、石黄、硃磦、银硃、紫色等颜料的分析结果以及白灰皮内所含纤维的外形、结构(95)。对造成壁画损坏因素的探讨,文物保护科学技术研究所《中国古代壁画保护的研究》指出了壁画损坏的物理因素和化学因素(96),徐毓明《古代壁画构造及影响壁画保护诸因素的探讨》,将致使壁画破损的因素归纳为因构成壁画各部分材料的不稳定性而造成的破坏、潮湿对壁画的影响、温度的影响等13种,并指出了壁画的各种病变(97)。90年代初,由单暐负责的《唐墓壁画保护研究》课题小组对唐墓壁画颜色褪变进行模拟实验,指出导致壁画颜色褪变的原因有光照、硫化氧气体、臭氧、霉菌、降尘五个因素,并提出相应的解决方法,即壁画保护的环境问题(98)。杨文宗、谢伟在《降尘对彩绘文物颜色影响之探讨》中通过测量分析得出的数据,进一步阐明降尘是彩绘文物颜色褪变的主要因素之一(99)。1996年开始,陕西历史博物馆与日本奈良国立文化财研究所就唐墓壁画修复、保护等进行合作研究,系统地调查和分析了唐墓壁画的颜料,张群喜《唐墓壁画颜料的分析与研究》公布了这一成果,并将唐墓壁画所用颜料和敦煌壁画所用颜料、日本国壁画所用颜料进行了比较(100)。沢田正昭、杜晓帆、肥冢隆保的《古代壁画的分析和保护科学》对分析、研究古代壁画颜料的方法有进一步的探讨,提出“仅用自然科学的分析方法很难鉴定原始的颜料,要求综合性地结合从美术史、考古学的角度进行考察,或者画家从绘画技法方法进行研究”,为研究古代壁画颜料提出了新的思路(101)。佐藤昌宪《唐墓壁画有机材质的分析》介绍了使用非破坏分析方法——显微傅里叶变换红外分析法分析唐墓壁画地杖层的结果,认为壁画表面颜料层里附着有有机物,其吸收峰最接近动物性物质的胶谱,地杖层内混有微小的木材片、纤维、兽毛等(102)。关于壁画墓的保护,日本一般采取的是原地封闭式保护,陕西唐壁画墓一般采取的是揭取易地保护,张群喜在《唐墓壁画保护的环境问题研究与探讨》中指出,物理因素是唐墓壁画颜色褪变的主要因素,水分、颜料表面的土壤杂质及壁画存放过程中的降尘导致壁画颜色的脱落褪变。强调壁画保护必须重视环境保护,坚持“保护第一”原则(103)。

注释:

(1)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(上)》,《文博》1984年创刊号,第42页。

(2)傅熹年:《唐代隧道型墓的形制构造和所反映的地上宫室》,文物出版社编辑部编:《文物与考古论集》,文物出版社,1986年,北京,第322页。

(3)傅熹年:《唐代隧道型墓的形制构造和所反映的地上宫室》,文物出版社编辑部编:《文物与考古论集》,文物出版社,1986年,北京,第330页。

(4)李星明:《唐墓壁画考识》,《朵云》1994年第3期,第40页。

(5)王仁波:《唐懿德太子墓壁画题材的分析》,《考古》1973年第6期,第381页。

(6)黄苗子:《唐壁画琐谈》,《文物》1978年第6期,第72页。

(7)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(下)》,《文博》1984年第2期,第46页。

(8)Mary H.Fong,“T'ang Tomb Wall Paintings of The Early Eighth Century”,Oriental Art,Vol,XXⅣ,number 2,Summer, 1978,P185.

(9)“Presumably,the murals are by craftsmen who specialized in tomb wall painting.”Mary H.Fong,“T'ang Tomb Murals Reviewed in The Light of Tang Texts on Painting”,Artibus Asiae,Vo1. XLV,I,P36.

(10)唐昌东;《唐墓壁画的创作技巧和艺术成就》,《考古与文物》1985年第5期,第130页。

(11)唐昌东:《唐墓壁画的创作技巧和艺术成就》,《考古与文物》1985年第5期,第134页。

(12)唐昌东:《唐墓壁画的制作工艺》,《陕西历史博物馆馆刊》第三辑,西北大学出版社,1996年,第183页。

(13)李星明:《唐墓壁画考识》,《朵云》1994年第3期,第55页。

(14)王世平:《唐墓壁画的社会意义》,《陕西历史博物馆馆刊》第八辑,三秦出版社,2001年,第181页。

(15)杨新、班宗华、聂崇正、高居翰、郎绍君、巫鸿:《中国绘画三千年》,中国外文出版社,1997年,第65页。

(16)杨新、班宗华、聂崇正、高居翰、郎绍君、巫鸿:《中国绘画三千年》,中国外文出版社,1997年,第66页.

(17)杨新、班宗华、聂崇正、高居翰、郎绍君、巫鸿:《中国绘画三千年》,中国外文出版社,1997年,第68页。

(18)茹士安:《介绍我们处理古墓壁画的一些经验》,《文物参考资料》,1955年第5期第77页。

(19)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(上)》,《文博》1984年创刊号,第39—40页。

(20)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(上)》,《文博》1984年创刊号,第39—42页。

(21)申秦雁:《唐墓壁画绘制方法研究》,《中日唐墓壁画修复保护成果发表会》,西安,陕西历史博物馆,2001年,第2-3页。

(22)楚启恩:《中国壁画史》,北京工艺美术出版社,2000年,第262页。

(23)张群喜:《唐墓壁画颜料的分析与研究》,《陕西历史博物馆馆刊》第八辑,三秦出版社,2001年,第182—187页。

(24)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(上)》,《文博》1984年创刊号,第39页。

(25)李西兴:《陕西唐代墓葬壁画》,《陕西历史博物馆馆刊》第二辑,三秦出版社,1995年,第258-259页。

(26)唐昌东:《唐墓壁画的制作工艺》,《陕西历史博物馆馆刊》第三辑,西北大学出版社,1996年,第182页—184页。

(27)杜晓帆:《壁画的临摹与再现》,《中日唐墓壁画修复保护成果发表会》,西安,陕西历史博物馆,2001年7月,第37页。

(28)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(上)》,《文博》1984年创刊号,第40页。

(29)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(上)》,《文博》1984年创刊号,第39—40页。

(30)唐昌东:《唐墓壁画的制作工艺》,《陕西历史博物馆馆刊》第三辑,西北大学出版社,1996年,第182页。

(31)申秦雁:《唐墓壁画绘制方法研究》,《中日唐墓壁画修复保护成果发表会》,西安,陕西历史博物馆,2001年,第3—4页。

(32)Mary H.Fong,T'ang Tomb Wall Painting of The Early Eighth Century Orientao Art New Senes Vo1.XXIV Number 2,Summer l978,P185-193.

(33)Mary H.Fong,The Technique of‘Chiaroscuro’in Chinese Painting from Han Through T'ang,Artibus Asiae,V01.XXX VIII,2/3,P91—127.

(34)申秦雁、周柏龄:《对懿德太子墓“宫女图”的一点看法》,《陕西历史博物馆馆刊》第六辑,陕西人民教育出版社,1999年,第246—250页。

(35)Mary H.Fong,T'ang Tomb Murals Reviewed in The Light of Tang Texts on Painting Artibus Asiae Vo1.XLV,P35-72.

(36)李国珍:《穷羽毛之变态 夺花卉之芳妍——唐安公主墓的花鸟壁画》,《陕西历史博物馆馆刊》第三辑,西北大学出版社,1996年,第188—189页。

(37)戴俊英:《唐墓壁画人物造型之社会风尚》,《陕西历史博物馆馆刊》第四辑,西北大学出版社,1997年,第253-258页。

(38)张建林:《唐墓壁画中的屏风画》,陕西省考古研究所编:《远望集——陕西省考古研究所华诞四十周年纪念文集》,陕西人民美术出版社,1998年,第720-729页。

(39)徐涛:《吕村唐墓壁画与水墨山水的起源》,《文博》,2001年第1期,第53—56页。

(40)王仁波:《隋唐时期的墓室壁画》,《中国美术全集·绘画编·墓室壁画》,1984年,第31页。

(41)李星明:《唐墓壁画考识》,《朵云》1994年第3期。

(42)杨效俊:《影作木构间的树石——懿德太子墓与章怀太子墓壁画的比较研究》,《陕西历史博物馆馆刊》第六辑,陕西人民教育出版社,1999年,第253—261页。

(43)王仁波:《隋唐时期的墓室壁画》,《中国美术全集·绘画编·墓室壁画》,1984年,第21—22页。

(44)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(上)》,《文博》1984年创刊号,第42页。

(45)陕西历史博物馆编,尹盛平主编:《唐墓壁画真品选粹》,陕西人民美术出版社,1991年。

(46)李西兴:《陕西唐代墓葬壁画》,《陕西历史博物馆馆刊》第二辑,三秦出版社,1995年,第261页。

(47)李求是:《谈章怀、懿德两墓的形制等问题》,《文物》1972年第7期,第46—48页。

(48)王仁波:《唐懿德太子墓壁画题材分析》,《考古》1973年第6期,第381—393页,及371页。

(49)李求是:《谈章怀、懿德两墓的形制等问题》,《文物》1972年第7期,第48—50页。

(50)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(上)》,《文博》1984年创刊号,第48—50页。

(51)王仁波:《从考古发现看唐代中日文化交流》,《考古与文物》,1984年第3期,第104页。

(52)云翔:《唐章怀太子墓壁画客使图中“日本使节”质疑》,《考古》1984年第12期,第1141—1144页。

(53)王维坤:《唐章怀太子墓壁画“客使图”辨析》,《考古》1996年第1期,第65—74页。

(54)(日)西谷正著 马振智译:《唐章怀太子李贤墓<礼宾图>的有关问题》,《陕西历史博物馆馆刊》第四辑,西北大学出版社,1997年,第272—276页。

(55)楚启恩:《中国壁画史》,北京工艺美术出版社,2000年,第122—123页。

(56)Mary H.Fong,T'ang Tomb Wall Painting of The Early Eighth Century Oriental Art New Senes Vol.XXIV Number 2,Summer l978,P190.

(57)Patricia Eichenbaum Karetzky,Foreigners in Tang and Pre-Tang Painting,Oriental Art,New Series Vol.XXX,Number 2,Summer l984,P160—166.

(58)杨亮:《唐墓壁画妇女发型特征浅析》,《陕西历史博物馆馆刊》第七辑,三秦出版社,2000年,第255—259页。

(59)范淑英:《唐墓壁画<仪卫图>的内容和等级》,《陕西历史博物馆馆刊》第八辑,三秦出版社,2001年,第173—181页。

(60)齐东方;《唐墓壁画中的金银器图像》,《文博》1998年第6期,第66—69页。

(61)叶荣:《唐墓壁画与唐代绘画中的扇子》,《陕西历史博物馆馆刊》第八辑,三秦出版社,2000年,第250—254页。

(62)王昱东:《唐墓壁画中所见拂尘》,《文博》2000年第4期,第48—53页。

(63)顾铁符:《西安东郊唐墓壁画中斗栱》,《文物》1956年第11期,第44—45页。

(64)田中淡:《中国建筑的研究》,弘文堂,平城元年7月初版,第345页。

(65)翟晓岚:《唐墓壁画中所见的建筑》,《陕西历史博物馆馆刊》第五辑,西北大学出版社,1998年,第285—289页。

(66)邹规划、张晓阳、石墨:《长乐公主墓壁画<瑞云车马送行图>琐谈),《陕西历史博物馆馆刊》第六辑,陕西人民教育出版社,1999年,第251—252页。

(67)文军:《佛教与世俗的结合——长乐公主墓壁画<云中车马图>初探》,《陕西历史博物馆馆刊》第八辑,三秦出版社,2001年,第166—172页。

(68)宿白:《西安地区唐墓壁画的布局与内容》,《考古学报)1982年第2期,第137—149页。

(69)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(上)》,《文博》1984年创刊号,第42—52页。王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究(下)》,《文博》1984年第2期,第44—47页。

(70)王仁波:《隋唐时期的墓室壁画》,《中国美术全集·绘画编·墓室壁画》,1984年,第22页。

(71)李西兴:《陕西唐代墓葬壁画》,《陕西历史博物馆馆刊》第二辑,三秦出版社,1995年,第259—261页。

(72)齐东方、张静:《唐墓壁画与高松冢古坟壁画的比较研究》,《唐研究》第一卷,1995年,第447—452页。

(73)韩钊:《中国唐墓壁画和日本古代壁画墓的比较研究》,《考古与文物》1999年第6期,第77页。

(74)楚启恩:《中国壁画史》,北京工艺美术出版社,2000年,第120页。

(75)上原和:《关于章怀、懿德两太子墓壁画和高松冢古坟壁画》,《古美术》624号,1973年9月,第89页。

(76)齐东方、张静:《唐墓壁画与高松冢古坟壁画的比较研究》,《唐研究》第一卷,1995年,第447—472页。

(77)韩钊:《中国唐壁画墓和日本古代壁画的比较研究》,《考古与文物》1999年第6期,笫72—91页。

(78)东潮:《北朝、隋唐和高句丽壁画——以四神图像和畏兽图像为中心》,《国立历史民俗博物馆研究报告》第80集,“装饰古坟之诸问题”,1999年3月发行,第261页。

(79)(日)安田治树:《唐墓壁画与印度笈多王朝阿旃陀壁画的比较研究》(摘要),《陕西历史博物馆馆刊》第八辑,三秦出版社,2001年,第188—189页。

(80)王仁波:《懿德太子墓所表现的唐代皇室埋葬制度》,《中国考古学会第一次年会论文集》,文物出版社,1979年,第400—406页。

(81)黄利平:《说唐墓壁画的史料价值》,《陕西历史博物馆馆刊》第三辑,西北大学出版社,1996年,第185—187页。

(82)申秦雁:《唐代列戟制探析》,《陕西历史博物馆馆刊》第一辑三秦出版社,1994年,第60—66页。

(83)申秦雁:《谈谈唐代帝王的狩猎活动——兼谈章怀太子墓<狩猎出行图>》,《陕西历史博物馆馆刊》第五辑,西北大学出版社,1998年,第272—277页。

(84)Saehyang P,Chung,The Sui-Tang Eastern Palace in Chang'an:Toword A Reconstruction of It's Plan,Artibus Asiae,Vol.LVIII1/2,1998,P5-31.

(85)权奎山:《试析南方发现的唐代壁画墓》,《北京大学百年国学文粹·考古卷》,北京大学出版社,1998年,第408—423页。

(86)茹士安;《介绍我们处理古墓壁画的一些经验》,《文物参考资料》1955年第5期,第77—78页。

(87)单暐、王和平:《不同结构的唐墓壁画揭取方法综述》,《中国第四届考古及文物保护化学学术交流会论文集》,1996年9月,重庆,第62—64页。

(88)杨文宗:《略谈古代壁画揭取中的保护工作》,《陕西历史博物馆馆刊》第四辑,西北大学出版社,1997年,第320—321页。

(89)茹士安;《介绍我们处理古墓壁画的一些经验》,《文物参考资料》1955年第5期,第78—79页。

(90)杨文宗:《古代壁画加固工艺》,《文博》1996年第1期。

(91)单暐、王和平:《不同结构的唐墓壁画揭取方法综述》,《中国第四届考古及文物保护化学学术交流会论文集》,1996年9月,重庆,第65—66页。

(92)郭爱莲、单暐、杨文宗:《陕西长安南里王村出土壁画的微生物类群鉴定》,《文物保护与考古科学》第9卷第1期,第39页。

(93)肥冢隆保、沢田正昭:《塑像、壁画、遗址等的保护修复材料环氧乳胶SITE-FX》,《中日唐墓壁画保护修复研究成果发表会》,西安,陕西历史博物馆,2001年7月。

(94)罗黎:《唐代新城公主墓仕女图的修复》,《中日唐墓壁画保护修复研究成果发表会》,西安,陕西历史博物馆,2001年7月。

(95)王仁波、何修龄、单暐:《陕西唐墓壁画之研究》,《文博》1994年创刊号,第39—40页。

(96)中国文物保护技术协会编:《文物保护技术》第五辑,1987年,第25—31页。

(97)徐毓明:《古代壁画构造及影响壁画保护诸因素的探讨》,《考古与文物》,1989年6期,第98—103页。

(98)陕西历史博物馆:《唐墓壁画保护研究》(内刊),1992年12月。

(99)杨文宗、谢伟:《降尘对彩绘文物颜色影响之探讨》,《陕西历史博物馆馆刊》第三辑,西北大学出版社,1996年,第244—247页,第109页。

(100)张群喜:《唐墓壁画颜料的分析与研究》,《陕西历史博物馆馆刊》第七辑,三秦出版社,2000年。

(101)沢田正昭、杜晓帆、肥冢隆保:《古代壁画的分析和保护科学》,《中日唐墓壁画修复保护成果发表会》,西安,陕西历史博物馆,2001年7月,第6页。

(102)佐藤昌宪:《唐墓壁画有机材质的分析》,《中日唐墓壁画修复保护成果发表会》,西安,陕西历史博物馆,2001年7月,第12页。

(103)张群喜:《唐墓壁画保护的环境问题研究与探讨》,《中日唐墓壁画保护修复研究成果发表会》,西安,陕西历史博物馆,2001年7月。

唐墓壁画研究文集/陕西历史博物馆编,周天游主编.--西安:三秦出版社,2003.05

唐墓壁画研究文集/陕西历史博物馆编,周天游主编.--西安:三秦出版社,2003.05