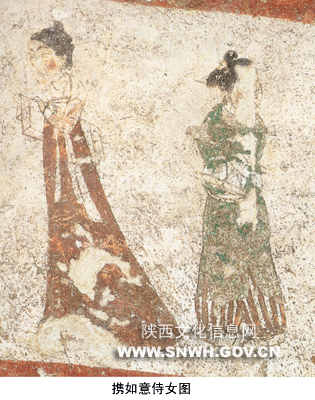

携如意侍女图

冀东山,申秦雁

唐高宗上元二年(675年)

高140厘米,宽134厘米

1973年陕西省富平县吕村李凤墓甬道西壁揭取

此图为甬道西壁第一幅。左侧侍女头梳椎髻,身穿浅红色窄袖襦衣,白色披帛搭过双肩,飘垂于胸前;下着紫色长裙,足部已残。右手持黄表素里衾裯挟于腋下,左手扶于衾裯之上。右侧侍女,女扮男装,头梳双丫髻,身穿圆领绿色袍衫,下着紧口红色条纹裤,足穿软鞋。双手笼于袖中,置于腹前。右臂挟着如意,回首仰观。左边侍女前画一株萱草,右边侍女后画一株百合花。

左侧侍女头上所梳的椎髻,是将头发先向后梳,然后再由下向上反挽,于后脑顶部挽成椎状高髻,这种发髻是李凤墓最有特色、也使用得较多的发髻样式。除李凤墓外,这种发髻还见于显庆五年(660年)李震墓以及与李凤墓同年的阿史那忠墓壁画中的侍女。目前其他唐代纪年墓所见的形象资料中,再无梳挽这种发髻的侍女。由此可以看出,这种发髻主要流行于初唐。

右侧侍女头上所梳的双丫髻,是古代年轻女子的常见发式。这种发髻是将头发从头顶正中分为两股,每股分别于左右盘挽成圆椎状。这种发式出现很早,从先秦时期起,凡是未成年的孩子,不分男女,多将头发集束于顶,结成两个小髻,形似牛角,左右各一,随着年龄的增长,男子年届二十岁,要举行冠礼;女子到了十五岁,也要举行笄礼,以示成年。从这个时候起,男、女的发式又有所改变。男的将头发合起来梳成发髻,女的则留发不剪,梳成左右对称的双髻。由于这种双髻与树枝丫叉酷似,所以被称之为“丫髻”,或称“丫头”。由于左右各一,因此也称“双丫髻”。

右侧侍女臂下所夹的如意,本为搔背痒的小杖,柄端作手指形。因搔痒可如人意,故名。后多作为装饰玩赏之用,柄端多作芝形、云形。周其名有吉祥之意,故为人所喜爱珍藏。和尚宣讲佛经时,也持如意,记经文于上,以备忘。经发展演变,如意大致有三种基本用途,即实用、玩赏和宗教用具。至于此处,根据其形制看,估计主要是用于玩赏之器。

神韵与辉煌—陕西历史博物馆国宝鉴赏:唐墓壁画卷/冀东山主编, 申秦雁本卷主编.—西安:三秦出版社,2006.6

神韵与辉煌—陕西历史博物馆国宝鉴赏:唐墓壁画卷/冀东山主编, 申秦雁本卷主编.—西安:三秦出版社,2006.6