唐中宗定陵

姜捷,孔昱

定陵,是唐高宗第七子中宗李显(656—710年)的陵墓,在关中唐十八陵序列中居第四位。定陵位于陕西省富平县城北偏西13.6公里的凤凰山上(东经109°08′,北纬34°52′),依山为陵。海拔804米,与山脚相对高差180米左右。陵区范围包括今宫里乡狮子窝村、才窑村东、北陵村西、三凤村北、大郎沟村南一带。据《长安志》记载:陵区规模为“封内四十里”。

凤凰山,又名龙泉山,是一座独立的山体,以北部的半圆形山顶为中心,向东西两侧和南边伸出五条放射状的山梁,其中向南伸出的左、中、右三条梁大体平行南延,隆起的中梁形似凤头,其东西两翼双梁对峙,尤如凤凰展翅。地宫墓道入口即开凿在中部的凤头梁上,左右两条山梁恰成陵园东西墙垣的天然基座。山陵形态的选择显示出不同于乾陵样式的卜陵堪舆旨趣,展现着一种浑然天成的凝聚之气和昂扬之势。站在凤凰山顶,正前方鹊台南800米偏西处,可见有北周太祖文帝宇文泰的成陵;后方则伴随群山呈拱卫状分布有另外4座唐代山陵:东北8.8公里的丰陵;西北3.1公里的章陵;西侧5.6公里的元陵;西北9公里的简陵。目前,整个陵区由南至北已被改造成多层的台阶状适耕地形,但仍以陵园位置最高。

定陵陵主李显,又名哲,武则天所生第三子。显庆元年(656年)封为太子。683年,高宗死,17岁的李显即帝位。在位仅仅55天,即被其生母武则天废为庐陵王,居房州、均州(今湖北房县、均县)达14年。圣历元年(698年)奉诏还东都洛阳,复立为太子。神龙元年(705年),武则天病重,49岁的李显在宰相张柬之的拥戴下乘机复位,立妻韦氏为皇后,复国号唐,回迁都城长安。李显昏庸懦弱,宠信韦后,致使韦、武两族结为朋党,专擅国政。又笃信佛教,帝、后、公主竞相大造寺庙,耗资无数。景龙元年(707年),太子李重俊起兵杀武三思,李显反杀太子。景龙四年(710年)六月二十二日,李显被韦后、安乐公主合谋毒死,时年55岁。一生共有12个子女。

李显死后,韦后秘不发丧,随即被显弟李旦的第三子李隆基联合姑母太平公主所诛杀,拥立李旦二次即位。九月,百官给已故皇帝李显谥号曰“孝和皇帝”。当年十一月二日,经过不满5个月的紧张兴造,陵墓建成,李显正式下葬定陵,庙号“中宗”。哀册文由工部侍郎徐彦伯撰。早年被幽闭而死的妃子赵氏,因初葬地难寻,追谥和思皇后,行招魂祔葬之礼,以衣冠形式同时合葬于定陵。被诛杀的韦后,贬为庶人身份,但仍给予一品之礼另地下葬。

定陵最初的管理,依惯例在当地设置“陵署”,主管陵令为“正五品上”,并设陵户若干。主要职责是对陵区的日常守卫,洒扫维护以及岁时节令期间的供奉祭祀。开元十七年(729年),玄宗下诏“献陵、定陵官吏并管陵县官,各别加一阶,陵户并从放良,终身洒扫陵寝,仍每陵侧近取百姓六乡,以供陵寝,永无徭役”。贞元四年(788年),又升富平县为“赤县”,以奉陵寝。赤县制度是从开元年间起首先实行于关内道的一项措施,以保障陵寝供奉为主要目的,逐渐改制提升一批陵县,均称为赤县,其县令品级高于一般县治。

开元十七年(729年)十一月十二日,唐玄宗曾亲谒定陵祭拜。对此,《唐会要》和《册府元龟》都有详细的记载。另据《资治通鉴》卷二五○载:懿宗咸通四年(863年)“二月,甲午朔,上历拜十六陵”。表明懿宗也曾拜谒过定陵。除了皇帝亲谒陵墓外,唐朝还规定:每年春秋两季,安排公卿巡陵。主要目的是代替皇帝祭祀祖先陵寝,同时也对陵区绿化、防火等事项进行督促和检查。不仅如此,依惯例,还要定期向陵寝上食奉祭。开元二十三年(735年),玄宗下诏明确予以重申:“献、昭、乾、定、桥、恭六陵,朔、望上食,岁冬至、寒食日各设一祭。如节祭共,朔、望日相逢,依节祭料”。

另外,本着“辟邪”的愿望,唐代实行陵园中栽植松柏,兼以示封域且禁止耕牧采樵的“柏城”制度。规定“柏城四面,各三里内不得葬”。陵园环境的优化,一度成为一些官员和富家子弟变相畋猎游玩的场所,他们以供奉山陵的名义“别致鹰狗”,不久造成国库财富的损费,而且破坏了陵园肃穆庄严的气氛。开元二年(714年)二月,被玄宗责令禁止。

《新唐书·玄宗本纪》记载:开元四年(716年)“十二月乙卯,定陵寝殿火。”这是定陵遭损坏的最早记载。除此之外,永泰元年(765年),党项侵扰富平,定陵寝殿再遭火焚。有唐一代,除个别动乱时期外,陵墓基本上处于有效的管理当中。德宗兴元元年(784年),朱泚叛乱,“暴犯陵寝”。据《唐律疏议》卷一载:“谋毁宗庙山陵及宫阙”被视同“谋反逆”,列入“十恶”大罪,仅次于公开谋反。在如此严厉的法律之下,胆敢暴犯陵寝的事件并不多见。

贞元十四年(798年),德宗派崔损充修八陵使,对8座唐陵进行重修或修葺,其中在定陵等5座陵区分别修造房屋378间。文宗“大和八年(834年)秋七月辛酉,定陵台大雨,震东廊,廊下地裂一百三十尺,诏宗正卿李仍叔启告修塞”。

唐亡后,陵墓处于无人管理的状态。五代后梁开平二年(908年)起的数年间,定陵等多数唐陵地宫被温韬聚众盗掘一空。后唐(923—936年)时期的统治者曾下诏表示修奉列圣陵寝,并制定了相应的措施,但毕竟国祚短促,实行效果并不理想。

定陵被盗之后半个多世纪,到北宋初年才真正得到某种制度性的保护。宋太祖曾几次下诏对被盗唐陵进行了新置“帝服”和“棺椁”的礼仪性衣冠重葬,封填了盗洞。同时,绿化关中唐陵,禁止采樵。北宋神宗熙宁年间,政府司农部门为获取更多部门利益,竟开唐代陵区耕垦的先例,“唐之诸陵因此悉见芟刈”,一些陵区的柏城树木竟被“剪伐无遗”。

明初曾重申在先代帝王陵区设陵户,禁樵采的惯例。但自明中叶关中大地震之后,自然和人为的破坏,使定陵日趋残破。清乾隆四十一年(1776年)陕西巡抚毕沅曾在此立“唐中宗定陵”碑石1通,是为定陵最早的保护标志。20世纪40年代初,石璋如、王子云也曾分别考察过定陵。从50年代起至80年代,中央和地方有关部门曾数次对定陵做过一定的调查,初步掌握了定陵现存遗址的存留情况。

定陵坐北朝南,踞高临下,可分为三个功能区:陵园以及神道为主体建置;其南部偏东的山脚之处设下宫区;东南部为陪葬墓区。

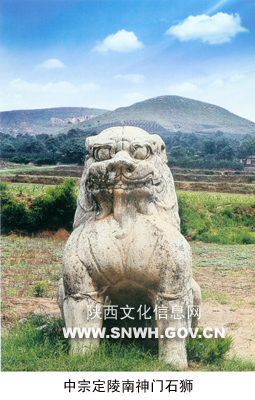

陵园以一周顺山势起伏的土质夯筑城垣体现兆域,是为神墙,平面近似长方形,东西长约1500米,南北长约1750米,四面各辟一门,称为神门。门外各置石狮1对,筑阙台1对,间距50—70米。城垣四隅建有角楼,今东南和西南角楼基址仍在,残高1.5米。地宫羡道开凿于东西门连线和南北门连线的交叉点附近之梁面上。墓道用青石条叠砌封闭,石条间使用铁栓板套接,且用铅水灌缝。由于地宫羡道口位于陵园中部偏南的位置,使同一连线上的东西垣神门也相应南置。南神门内凤头梁上南缘设献殿(寝殿),门外设神道,其南端以1对乳台及内侧的神午门为标志,长623米。由乳台向南约2240米处,设鹊台1对。

神道自南而北,大体援乾陵石刻制度依次排列有石望柱(华表)、翼马、鸵鸟各1对、仗马3对、石人(翁仲)5对、“藩客”石像1对、无字碑1通等。整个陵区石刻迄60年代初尚存近40件,多于60—70年代被毁,有的打碎作为烧石灰的原料,有的被裁断改镌成各种民用器具。如原无字碑,螭首、方趺,高5米,宽2米,厚1.3米,如此巨大的石刻,也被改镌成70余件碾地碾子。现今定陵石刻仅存南神门外石狮1件、翁仲1对,均半埋土中;北神门外存石狮1件,其门阙址北45—65米处另有残仗马2件;东神门外,也有残石狮1件。在已毁的石刻当中,仅留下翼马、仗马等几幅弥足珍贵的照片(见《唐十八陵石刻》图册1988年)。

下宫遗址,《长安志》载:“去陵五里”,位于陵园南偏东2公里处的杜家村一带。唐德宗时修造的数百间房屋或在此处。今下宫建筑均成废墟,地面遗迹不显。值得指出的是:类似昭陵、乾陵陵区所设置的道观、祠堂类建筑似乎没在定陵建造。

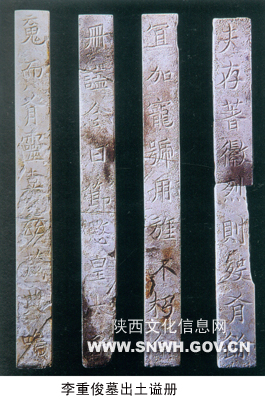

陪葬墓,分布于陵东南3—4.5公里一带,陪葬者各书记载不一,《唐会要》卷二十一载有8人:“节愍太子重俊、宜城公主、长宁公主、城安公主、定安公主、永寿公主、驸马韦钹、驸马王同皎”等(均为中宗子女和女婿等皇族成员);《长安志》卷十九记载仅6人。另据《旧唐书》卷九十二载:中宗朝宠臣魏元忠死后亦陪葬定陵。陪葬墓区原有封土大冢15座,大体分圆丘形和覆斗形两种,个别为双连冢,现尚存10座,余皆夷平。目前经过发掘可以确定身份的仅有李重俊墓1座。李重俊是中宗第三子,神龙二年(706年)立为太子,第二年(707年)死于宫中内乱。睿宗即位后,于景云元年(710年)七月谥“节愍”,十一月陪葬定陵。

李重俊墓位于陵园东南宫里乡新堡子村,是距定陵最近的一座陪葬墓。1995年3月由陕西省考古研究所发掘。墓葬封土为圆丘形,底角径45米、高12.6米。墓前尚存石狮、翁仲各1件。发掘表明:该墓由长斜坡墓道、5个天井、5个过洞、4个壁龛及砖砌双室组成,出土大量彩绘俑、陶器、瓷器三彩器残片及汉白玉谥册、哀册残片等。壁画是该墓的最大收获,墓道两侧绘仪仗、马球图等。尤其是首次发现面积很大的山石树木画面,每壁长达十余米,颇为罕见。甬道顶部绘两组祥云瑞禽图。过洞、甬道绘侍女、文官。

另外值得一提的是:在陵区西南2.5公里处,有一总面积约1平方公里的唐代窑址(三元窑址),出土有大量建筑用砖、瓦、鸱尾等。该窑应是为兴修包括定陵在内的附近几座唐陵建筑而设的官窑。

1956年8月6日,陕西省人民委员会公布定陵为第一批省级重点文物保护单位:1992年4月20日,陕西省人民政府公布保护范围。其重点保护区为:东至北陵村、西至才窑村、南至三凤村、北至大郎沟村。一般保护区为:重点保护区外延20米内。建筑控制地带为:一般保护区外延30米内。2001年6月25日,定陵被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

参考文献

1.《旧唐书·后妃上》卷五十一。

2.《唐大诏令集·谒五陵赦》卷七十七。

3.《唐会要·州县改置上:关内道》卷七十。

4.《唐会要·缘陵礼物》卷二十一。

5.《唐会要·诸陵杂录》卷二十一。

6.《唐大诏令集·停诸陵供奉鹰狗诏》卷七十七。

7.《唐会要·陵议》卷二十。

8.《旧唐书·文宗下》卷十七下。

9.《旧五代史·温韬传》卷七十三。

10.《旧五代史·庄宗本纪》卷三十二。

11.《宋史·太祖本纪》卷二。

12.《容斋随笔·熙宁司农牟利》卷十一。

陕西文物古迹大观Ⅱ/陕西省文物局编.—西安:三秦出版社,2003.10

陕西文物古迹大观Ⅱ/陕西省文物局编.—西安:三秦出版社,2003.10