唐宪宗景陵

姜捷,孔昱

景陵,是唐顺宗长子宪宗李纯(778—820年)的陵墓,在关中唐十八陵序列中居第十一位。景陵位于陕西省蒲城县城西北约13公里的金帜山上(东经109°31′,北纬35°01′),海拔872米,与山脚相对高差近300米。陵区范围包括今三合乡义龙村、原家山村、西南庄村一带。据《长安志》记载:陵区规模为“封内四十里”。

金帜山为南北双峰形山体,据明代何应祥等人纂修的《雍胜略》一书描述:其“山势高耸铺张,有如悬旆。”主峰位于陵园北部,沿主峰略呈西南走向有一条山梁与陵园中部的南峰相连,由南峰向前,又分岔伸展出数条斜下的山梁。地宫墓道就开凿于居中的一道稍短的岔梁南斜面之上,其两侧伸展着的岔梁则呈拱卫态势,成为地宫左右天然的护卫屏障。站在南峰顶上,北部群峦蜿蜒,东部和南部地势和缓、视界开阔:东部可遥望泰陵所在的金粟山影;东北部山谷对面可与光陵所在的尧山呼应;顺着神道向南望去,孤残的乳台、鹊台依稀可辨;远方还隐约可见让皇帝惠陵以及桥陵陪葬墓的点点土冢;西南方向4.5公里,则有桥陵所在的丰山耸立。比肩相望的山陵,构成了一道雄浑而神奇的景观。

景陵陵主李纯,又名李淳,大历十三年(778年)生于长安,初封广陵王。永贞元年(805年),立为太子。同年,宦官俱文珍等迫其父李诵退位,拥纯即位,时年28岁。次年改元“元和”。在位期间,裁减冗员,制定礼仪,重开武举;整顿江淮财赋,增加收入;平定藩镇,形式上获得了全国统一,史称“元和中兴”。李纯好佛道,曾迎法门寺佛骨入京奉养,又历送诸寺巡瞻,韩愈上疏谏,遭贬。李纯执政后期,嗜服“长生药”,致性暴易怒。时围绕皇位继承,宦官分成两派。元和十五年(820年),43岁的李纯被宦官陈志弘杀死在大明宫中和殿。在位16年。一生共得子女38人。

太子李恒(唐穆宗)即位后,旋即以前朝宰相令狐楚为山陵使、柳公绰为山陵副使负责营建李纯的陵墓,动用了包括朝廷各类专职工匠、营墓夫、神策六军以及来自全国诸道的大量人力,仅用了不到5个月的时间就将陵墓建成。五月十九日,在风雨之中,李纯被安葬于景陵,谥圣神章武皇帝。庙号宪宗。哀册文和谥册文由令狐楚和户部侍郎杨於陵分别撰写。与此同时,是否有合葬者,史书未载。但宪宗下葬数十年之后,其生前的两个妃子郭氏(追谥懿安皇后)与郑氏(追谥孝明皇后),先后陪葬于景陵陵园之下。

景陵虽然建于唐朝逐渐衰落的中晚唐之际,但陵区的管理和维护,仍大体沿袭既有的体制和做法。

李恒(穆宗)在宪宗下葬前夕,就曾将美原县的龙原乡、栎阳县的万年乡划归奉先县(今蒲城),“以奉景陵”。这样,在岁时节令期间,向陵寝的上食奉祭就有了明确的保障。陵区的日常管理则援旧例,仍由“陵台”这一机构具体负责。长庆元年(821年)六月,李恒准吏部奏公卿巡陵制度:“公卿拜陵,通取尚书省及四品以上清望官、中书省及五品以上清望官、及京兆少尹充。”但在当时,制度时有松怠。朝廷指定的拜陵公卿,要么受命不恭、称病在家;要么阳奉阴违、敷衍了事,迫使朝廷主管部门于长庆三年(823年)奏请处分有关当事人,并再次“申明旧制”。

唐朝体现陵墓封域且具“辟邪”作用的“柏城”制度,是陵园管理的重要内容之一。武宗会昌二年(842年)四月二十三日敕:“诸陵柏栽,今后每至岁首,委有司于正月、二月、七月、八月四月内择动土便利之日,先下奉陵诸县,分明榜示百姓,至时与设法栽植,毕日县司与守茔便同检点,据数牒报,典折本户税钱。”

文宗时,唐诸陵建筑有不同程度的损坏。太和五年(831年)五月,宗正等官请修包括景陵在内的诸陵。唐文宗下诏:“所修陵事至严重,简计崇饰,须得精实,宜令度支郎中卢商、将作少匠韦长同往诸陵仔细简计,具合修与不合修处闻奏。”晚唐的个别时期,对于陵区出现的重大事故,朝廷还曾经进行过严厉的责任追究。宣宗大中五年(851年)十二月,“盗斫景陵神门戟,京兆尹韦博罚两月俸,贬宗正卿李文举睦州刺史;陵令吴阅岳州司马;奉先令裴让隋州司马”。咸通四年(863年)二月,懿宗曾亲谒景陵等十六陵祭拜。这大概是惟一祭拜过景陵的唐代皇帝。

唐亡后,景陵处于无人管理的状态。五代后梁开平二年(908年)起的数年间,景陵等多数唐陵地宫被温韬等聚众盗掘一空。后唐(923—936年)时期的统治者曾下诏表示修奉列圣陵寝,虽制定过一系列措施,但毕竟国祚短暂,底气不足,难以有效实施。

宋初,对前代帝陵给予了相当积极的重视。宋太祖赵匡胤曾就修整和维护唐代帝陵一事数次下诏,不仅对被盗诸陵举行重葬仪式,还给宪宗景陵等置守陵两户,三年一祭。并且创修景陵庙宇建筑,同时另置守陵庙五户,岁添植树木,陵区禁止采樵。据宋开宝六年五月十二日赵孚《新修唐宪宗庙碑铭并序》记载:维修后的陵区建筑,“广殿回廊,岳立翼张,瑶阶列侍,宝座当阳”。的确在一定程度上改变了景陵自五代以来“庙貌圮毁,基址芜没”的局面。但好景不长。据洪迈《容斋随笔》:北宋神宗熙宁年间,司农部门为获取更多部门利益,竟允许在唐代陵区内耕垦,“唐之诸陵因此悉见芟刈”,一些陵区的柏城树木甚至被“剪伐无遗”。

明代前期,景陵曾是被明确规定必须定期祭祀的四座唐代帝陵之一,并在陵区新设陵户,禁采樵。然而,明中叶关中大地震以后,自然和人为的侵害使景陵日趋残破。清乾隆四十年(1775年),知县冯方邺奉命在景陵等县内的四陵分别修筑保护围墙,“通长一百丈,高六尺,前后门二,并置守陵十户人家”。同年,陕西巡抚毕沅书“唐宪宗景陵”碑1通,立于南神门内献殿址上。20世纪40年代初,石璋如、王子云也曾分别考察过景陵。陵园内曾竖立有宋、元、明、清各代祭祀和修葺景陵的石碑40余通。从50年代起至90年代,中央和地方有关部门曾数次对景陵做过一定程度的调查,初步掌握了景陵现存遗迹的存留状况。

景陵坐北朝南,踞高临下,可分为三个功能区:陵园以及神道为主体建置,其南部山脚之下为下宫区,陪葬墓位于陵园南、下宫区北侧。

陵园以一周土质夯筑城垣体现封域,称为神墙。平面因山势起伏而略呈六边形,陵园东南和西南角楼间距及西南和西北角楼间距均为2400米;南北二神门间距2500米、东西二神门间距2900米。神墙四面各辟一门,其中东、南、西三神门外各置石狮1对和阙台1对。北神门外亦有阙台1对(门址附近有门墩石1对),但石狮却有2对,还有援“北门六骏”之制所设的仗马3对,以及控马者2对,走虎1对,依次向北对称排列。城垣的四个角楼基址尚存三处即东南、西南和西北隅。角楼系夯筑结构,基址附近唐代砖瓦碎块甚多。陵园中部的南峰之下,即是地宫所在位置。由地宫墓道口向南顺斜面而下700米便是南神门。门内之北50米处为献殿(或称寝殿)遗址,东西200,南北150米左右,其规模似为一组建筑群。南神门外向南直达乳台为神道,长626米。自乳台再向南约2350米处,设鹊台1对。今东乳台已平毁,西乳台亦仅剩高约1米的土包,鹊台也仅存东侧的夯土基址。原东、西乳台间距约195米,二鹊台间距约120米。

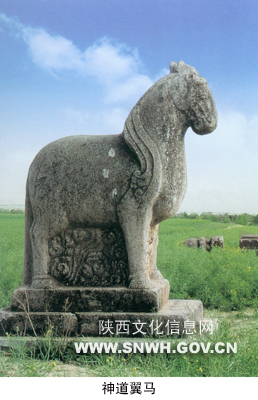

宽阔无比的神道两旁,原列置有36件石刻,援乾陵石刻组合模式、自南而北依次排列石柱、翼马、鸵鸟各1对,仗马5对,石人(翁仲)10对。其中石柱和鸵鸟各佚1件,仗马基本完好,石人完整者仅3件,余皆残损或仅存基座。总体而言,景陵石刻形体变小,线条松散,造形趋于呆板、生硬。初盛唐时期雄奇伟岸的气势和中唐时期精巧华丽的风采在这里已经全然不见。引人注目的仅仅是加宽神道这一新的趋势。

下宫(寝宫)遗址,位于陵园南部2300米、鹊台北偏西一带,遗址范围东西约350米,南北约200米,约合7万平方米。地面尚可见有夯土层、红烧土块及“青棍瓦”、残砖等。遗址南侧有北宋开宝九年(976年)立“大宋新修唐宪宗庙碑”,六螭形碑首,方趺,通高4米。

据《唐会要》卷二十一载,景陵陪葬有惠昭太子宁、懿安郭后、孝明郑后和王贤妃等4人。今已证实。惠昭太子葬在西安临潼区西泉乡椿树村,1990年经陕西省考古研究所抢救性发掘。其明显不属景陵陪葬墓。另外,王贤妃是李纯孙武宗李炎之妾,《唐会要》卷二十一又明记其死后陪葬端陵。那么同书中王贤妃陪葬景陵显系误记,应从景陵陪葬墓中排除。(其实,在桥陵的陪葬者中,的确还有另一位王贤妃,该墓1976年发掘,出有墓志。其埋葬的相对位置更接近景陵,极易造成判断错误。)其余二人据《新唐书·后妃传》记载:宣宗大中年间,懿安皇后郭氏陪葬于景陵“外园”,懿宗咸通年间又迁葬于景陵庙(下宫附近)。孝明皇后郑氏于咸通六年(865年)葬“景陵旁园”。据调查,陵园南2050米西南庄村西北,靠近下宫北侧有一座圆丘形封土陪葬墓;另在陵园南1200米的屈家村北也有一座圆丘形封土的陪葬墓。

1956年8月6日,陕西省人民委员会公布景陵为第一批省级文物保护单位。1992年4月20日,陕西省人民政府公布保护范围,其重点保护区为:金帜山主峰最高点向四周延伸300米内;一般保护区为:东、西、北各至石狮,南至“朱雀门”(南神门)华表前;建筑控制地带为:一般保护区外延200米内。景陵2001年6月25日被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

参考文献

1.《旧唐书·穆宗本纪》卷十六。

2.《唐大诏令集·景陵优劳德音》卷七十七。

3.《新唐书·后妃下》卷七十七。

4.《唐会要·州县改制上:关内道》卷七十一。

5.《唐会要·公卿巡陵》卷二十。

6.《唐会要·诸陵杂录》卷二十一。

7.《册府元龟·帝王部:奉先三》卷三十。

8.《旧唐书·宣宗本纪》卷十八下。

9.《资治通鉴·懿宗上》卷二百五十。

10.《宋史·太祖本纪》卷二。

11.《蒲城县志·陵墓》卷二。

陕西文物古迹大观Ⅱ/陕西省文物局编.—西安:三秦出版社,2003.10

陕西文物古迹大观Ⅱ/陕西省文物局编.—西安:三秦出版社,2003.10