唐武宗端陵

陈安利

唐武宗李炎(814—846年),初名瀍,穆宗第五子,文宗弟,被封为颍王。文宗病重时,宦官仇士良等伪造诏书,立他为皇太弟,开成五年(840年)正月辛巳日文宗死的当天继位。第二年改年号为“会昌”。

李炎为人残忍,刚继位即采纳仇士良建议杀死了文宗的太子李成美、弟安王李溶及生母杨妃,以巩固其皇位。后猜忌心怀叵测的仇士良,转依多谋善断的李德裕为宰相,将仇及阉党统统打发出宫,并籍没了仇士良的家财。仇士良曾对送他回家的弟子传授控制皇帝之术:“天子不可令闲,常宜以奢靡娱其耳目,使日新月盛,无暇更及他事,然后吾辈可以得志。慎勿使之读书,亲近儒生,彼见前代兴亡,心知忧惧,则吾辈疏斥矣。”可惜唐朝后期有哪个皇帝明白这一点呢?李炎依靠宰相李德裕等,对宦官、藩镇稍加抑制,收复了昭义军,制止了河东节度使扩大割据的举动,安定了边藩,史书称他“能雄谋勇断,振已失之威权;运策励精,拔非常之俊杰”。

李炎还追随高祖,专信道教,拜方士赵归真为禁中教授。当时寺院僧侣的势力膨胀,会昌五年(845年),李炎下“废浮屠法”(即灭佛)。当时规定:两京的左、右街留寺四所,僧徒各30人;诸州各留寺一所,上寺20人,中寺10人,下寺5人;其余寺庙限期拆毁,僧尼一律还俗;拆下的寺材修官廨驿站,铁像熔铸农具,铜像钟磬熔铸钱币,金银像上缴度支,奇珍异宝献给皇帝。同时,还勒令景教、摩尼教和祆教教徒2000余人还俗。李炎分遣御史巡行天下,监督毁佛法令的执行。僧徒平日作威作福,贫苦百姓十分憎恨,闻听朝廷下令毁佛,都涌入寺庙。皇帝的使臣还未出潼关,各地寺庙已拆毁一光。渤海之滨的登州,“虽是边地,条疏僧尼,毁拆寺舍,禁经毁像,收捡寺物,与京城无异”。全国共毁寺4600余所,招提、兰若(私置寺庙)4万余所;没收良田数千万亩,勒令二十六万五百名僧尼还俗,15万名奴婢改充两税户。这对佛教势力是沉重的打击,史称“会昌灭佛”。

但是,为求长生不老,与宠妃王才人永享欢乐,李炎又特别迷信道教,专为赵归真在宫中修望仙台,供其炼丹。李炎服丹药后,初始精神陡长,恣意享乐。不久元气大耗,容颜憔悴,难以视朝。加上丹药躁急,使其喜怒无常。继位才5年,已无力乘吐蕃内乱而御驾亲征。又以为名字没叫好。唐以土德而王,而李炎原名瀍,旁从水,上胜水,以为王气胜过君名,因此改为炎,炎以火,火能生土,期望君名能产生王者之所。可惜改名后没几天,就于会昌六年(846年)三月甲子日,病死于长安大明宫,年仅33岁。八月壬申日,葬于端陵。李炎死后的庙号为武宗。

端陵,位于三原县北15公里的徐木乡桃沟村,堆土成陵,陵冢居徐木原西边,所在地海拔约540米。陵园为夯筑城垣,平面略呈方形,东西540米,南北593米;四面各辟一门,以四神命名,门外各置石狮1对,筑阙台1对。城垣四隅建角楼。朱雀门(南神门)外设神道,长248米,其南端筑乳台1对;神道自南而北依次排列华表、翼马、鸵鸟、仗马、翁仲等。夯筑封土居陵园中央,呈覆斗形,底边东西长58米,南北长60米,高约15米。城垣早年已毁,现尚存东、南门外阙台及乳台遗址,东南、西南和西北角楼基址残迹。据《唐会要》载,陪葬墓仅有1座。另据《长安志》载,(端陵)封内四十里,下宫去陵四里,贤妃王氏陪葬。《新唐书》载:“贤妃王氏……葬端陵之柏城。”李炎在位期间,王才人宠冠后庭,李炎曾想立为皇后,因宰相李德裕劝阻而止。后李炎病重,曾对王才人说:“我死,汝当如何?”王才人说:“愿从陛下于九泉!”李炎送给她一条巾子。李炎死后,王才人即以巾子上吊自杀。后继位的宣宗受到了感动,赠王才人为贵妃,并葬于端陵的柏城之内。目前在端陵附近尚未发现陪葬墓封土。

现存建筑遗址及石刻计有:

青龙门阙台遗址 系陵园东门外阙台遗址,西距门址34米。现存南、北双阙,间距76米。二阙址均底长约24米,宽14米,残高4米,夯层厚8—10厘米。地面散布大量砖瓦残片。

朱雀门阙台遗址 系陵园南门外阙台遗址,北距门址34米。原有东、西双阙,对称分布、间距106米。现仅存东阙台基,平面呈方形,底边长12米,残高4.5米,夯层厚8—10厘米。地面散布砖瓦残片。

乳台遗址 系神道南端阙台遗址,北距朱雀门址248米。现存东、西双阙,对称分布,间距约140米。二阙址均底长17.5米,宽15米,高6米,夯层厚10~16厘米。地表散布砖瓦残片。

四门石狮 系陵园门狮。原有4对,每神门外各置1对,每对间距14~23米,距离门址10米左右。现东、南、西三门石狮尚在,通高1.6~2.05米,身长1.25米~1.41米,宽0.9~0.98米;蹲踞状。北门二狮已佚。

玄武门外石刻 系陵园北门外石刻。原有仗马及控马者3对,早年已佚。1973年于陵东北750米处的西三合村饲养院发现一控马者,头残,残高1.4米,穿圆领窄袖袍,系带,着靴。

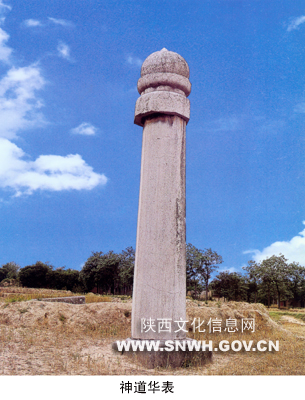

神道石刻 现存11件,均石灰岩质。自乳台阙址北65米处起始,分东、西两列向北排列,两列间距66米。依次为:华表1对、通高8.1米,方形基座,边长1.57米;八棱柱身,有收分;顶部为莲苞状,其下承以圆台。向北9.8米为翼马1对,通高3.06~3.12米,马身长2.8~2.85米,宽1.05~1.10米,两肋雕有卷云纹双翼。再北约10米为鸵鸟1件,雕于石屏上,鸵鸟高和身长均为1.77米,回顾状,身躯肥大,腿短如鸭,现藏西安碑林博物馆。再北西列有仗马2件,均残;背置鞍鞯,披障泥,饰鞅鞧,尾下垂。再北有翁仲4尊,其中两尊缺头,完好者通高3.12~3.20米,皆戴冠,穿长袍;东列3尊文官执笏,西列1尊武官拄剑。另有翁仲基座3件,散置神道旁。

1956年8月6日,端陵被陕西省人民委员会公布为省级重点文物保护单位。1992年4月20日,陕西省人民政府公布保护范围。其重点保护区为:陵冢周边外延5米;一般保护区和建设控制地带均为:陵园四门阙址内。2001年6月25日,端陵被国务院公布为全国重点文物保护单位。

参考文献

1.《资治通鉴》卷二百四十七。

2.《旧唐书·武宗本纪》。

3.圆仁:《入唐求法巡礼行记》卷四。

4.《资治通鉴》卷二百四十八。

陕西文物古迹大观Ⅱ/陕西省文物局编.—西安:三秦出版社,2003.10

陕西文物古迹大观Ⅱ/陕西省文物局编.—西安:三秦出版社,2003.10