唐敬宗庄陵

陈安利

唐敬宗李湛(809—827年),穆宗长子,初封为鄂王,后徙封为景王。穆宗在位时,他于长庆二年(822年)被立为皇太子。穆宗于长庆四年正月病死,李湛于同月丙子日继位。第二年改年号为“宝历”。

李湛继位时,年仅16岁,内有王守澄、梁守谦等宦官揽权,外有李逢吉、牛僧孺专权,他只是宦官和朝官的一个驯服工具。他满足于奢侈放纵的享乐,根本不关心朝政,连每天形式上的上朝也不顾,常常迟上朝几个时辰,害得大臣们三天两头在朝堂久等,年老体弱者甚至有人晕倒。左拾遗刘栖楚叩头血谏,劝李湛要勤于政事,别让宦官掌大权。才说了几句,李湛就不耐烦地挥手让刘栖楚出去。朝政昏暗,一些藩镇相继背叛,脱离朝廷,割据一方。人民的反抗时有发生。长庆四年(824年)四月,长安城内的染工张韶和另一名叫苏玄如的人,曾秘密团结了一百多个染工发动起义。张韶和苏玄如扮作送柴草进宫的赶车人,一百多起义人员藏在许多辆柴车中,混进银台门。守门的卫兵见柴草异常沉重,顿生疑心,便走近前检查,张韶即拔刀将他们杀死,众人跳下柴车,拔出武器,呐喊着杀向朝堂。李湛正和太监在清思殿玩球,仓皇间逃到左神策军营中。最后,起义军被禁卫军包围,因众寡悬殊而全部牺牲。事后,李湛依然只顾游乐饮宴。

一次,李湛又准备到骊山温汤游玩,拾遗张叔舆叩头谏说:“昔周幽王幸骊山,为犬戎所杀;秦始皇葬骊山,国亡;玄宗宫骊山而禄山乱;先帝幸骊山,享年不长。”李湛不但不听,反而说:“骊山若此之凶邪?我宜一往以验彼言。”后来从骊山游幸回来,还对左右说:“彼叩头者之言,安足信哉!”

李湛平时最爱玩球和徒手格斗。穆宗尸骨未寒,他便开始“击鞠于中和殿”,又“击鞠于飞龙院”。史书记载他的史迹寥寥,却赫然记下了他一次又一次的击鞠掌故。这一波斯健身习俗自太宗时传入唐代宫廷,到李湛时竟成为他短暂政治生涯中的一项“帝政”。李湛格斗时,左右小太监因体力不支,往往被摔得头破臂断。但李湛仍不满意,还出高价招募力士。他又喜欢在深更半夜亲自去捕捉狐狸。这叫作“夜打猎”。力士有不卖力的,就被发配边远地区,家属连坐。小太监稍有过失,李湛也要动手把他们打得出血才罢休。左右宦官和力士无不怨恨万分。

宝历二年十二月(827年)辛丑日,李湛夜打猎回宫,与宦官刘克明、田务成、许文瑞和击球军将苏佐明、王嘉宪、石定宽等28人饮酒,饮到酒酣,李湛进屋小便,殿上灯烛忽然熄灭,苏佐明等在黑暗中闯入内室将李湛杀死,对外则谎称李湛是暴病而亡。李湛死时年仅18岁。太和元年(827年)七月,葬于庄陵。李湛死后的庙号为敬宗。

庄陵位于三原县城东北15公里陵前乡柴家窑村,陵冢所在地海拔约520米。陵园为夯筑城垣,平面呈方形,东西长490米,南北宽480米,四面各辟一门,以四神命名,门外各置石狮1对,筑阙台1对。城垣四隅建角楼。朱雀门(南神门)外设神道,长约460米,其南端筑乳台1对。神道自南而北依次排列华表、翼马、鸵鸟、翁仲等。夯筑封土居陵园中央,呈覆斗形,底边长57米,高17米;前立清代陕西巡抚毕沅书“唐敬宗庄陵”碑1通。城垣今已毁圮,尚存墙基,宽约3米;四隅角楼台基除西南角已平毁外,其余均在。陵园东北约800米原有陪葬墓1座,现封土已平。据《长安志》载,庄陵封内四十里,下宫去陵八里,悼怀太子李普陪葬。

现存建筑遗址有:

角楼遗址 系陵园四隅角楼遗址。现存3处,分别为:东南角楼基址,平面呈覆斗形,底边长6米,残高1.5米;东北角楼基址,平面呈曲尺形,底长16米,宽14米,残高3.5米;西北角楼基址,平面呈矩形,底长8米,宽6米,残高3.2米。皆夯筑,夯层厚10~12厘米。地面散布砖瓦残片。

青龙门阙台遗址 系陵园东门外阙台遗址,西距门址58米。现存南、北二阙址,间距45.5米。南阙址底长15米,宽9.5米,高4.5米;北阙址底长15.5米,宽9.6米,高4.6米;夯层厚10~12厘米。附近散布残砖瓦。

白虎门阙台遗址 系陵园西门外阙台遗址,东距门址52米。原有南、北双阙,对称分布,间距46米。现阙址已平,仅余残迹,均长约6米,宽约10米。地面散布残砖瓦。

玄武门阙台遗址 系陵园北门外阙台遗址,南距门址52米,原有东、西双阙,对称分布,间距58米。现仅存西阙台基,底部东西长15米,南北宽10米,残高5米,夯层厚10~12厘米。地表散布大量砖瓦残片。

朱雀门阙台遗址 系陵园南门外阙台遗址,北距门址52米。原有东、西双阙,对称分布,间距约60米。现阙址已平,尚存残迹,均底长18米,宽10米。附近散布砖瓦残块。

乳台遗址 系神道南端阙台遗址,北距朱雀门址约460米。原有东、西双阙,对称分布,间距115米。现仅存东阙台基,底呈方形,东西长7米,南北宽6米,残高4米,夯层厚10~12厘米,附近散布砖瓦残片。

现存石刻有:

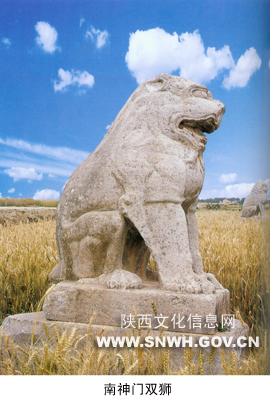

四门石狮 系陵门石狮。原有4对,每神门外各置1对;每对间距13.5~19米,距离门址4~8米。现除东门1对残毁,余均完好。石狮大小不尽相同,如南门西列石狮,身高1.8米,宽0.85米;北门石狮身高1.15米,宽0.95米。石狮造型肥硕,例向横宽发展。北门二狮坐北朝南,面陵而置,似经后人移动。

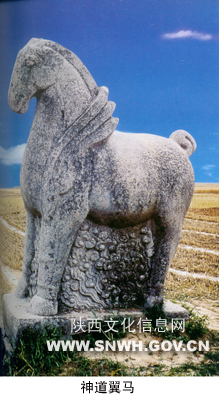

神道石刻 现存11件,均石灰岩质。自乳台阙址北70米处起始,分东、西两列向北排列,两列间距67.5米。依次为:华表1对,通高6.4米,径1.1米;圆盘环座,八棱柱身,覆莲宝珠顶。向北24米为翼马1对,通高3.3米,马身长2.4米,宽1米;直立、昂首,饰浮雕卷云纹双翼;东者垂尾,西者缚尾。再北24米为鸵鸟1件(东列),雕于石屏上,屏高1.3米,宽2.1米,厚0.4米;鸵鸟高1.1米,身长1.5米。再北140~360米区域内散置翁仲6尊(东、西列各3,但不成对),最大者连础石、基座通高3.6米,身宽0.85米,均着冠,蹬履,穿长袍;东列文官持笏于胸前,西列武官拄剑于地。

1997年5月3日夜,庄陵神道两侧的5个石翁仲头部被盗割(其中神道东侧文官头像3个,西侧武官头像2个),后经多方努力,仅追回石文官头像1件,其他4件头像尚无下落,盗墓者已获得应有的惩罚。

“蕃民”石像 为少数民族形象。共8件,散置于陵南、东南和神道石刻北侧。其一,置朱雀门内偏北,残存下身和石座,残高0.67米。其二,在朱雀门外靠近西侧门狮处,缺头,连石座残高1.56米;着圆领窄袖袍,腰系銙带、佩刀、*(上般下革)夹等。其三、四,置朱雀门东130米、城垣南墙基附近,头均残,连基座分别残高1.42米、1.39米;服饰同前,足着长统靴。其五、六、七,位于神道东列翁仲北50米处,2尊头残,1尊仅存下半身,残高12.4—47米;服饰同前。其八在神道西列翁仲北52米处,头残,连基座残高1.36米;服饰同前。

1956年8月6日,庄陵被陕西省人民委员会公布为省级重点文物保护单位。1992年4月20日陕西省人民政府公布保护范围。其重点保护区为:陵冢周围外延14米;一般保护区为:陵园四门内;建设控制地带与一般保护区同。2001年6月25日,庄陵被国务院公布为全国重点文物保护单位。

参考文献

1.《资治通鉴》卷二百四十三。

2.《考古学集刊》1987年第5辑。

陕西文物古迹大观Ⅱ/陕西省文物局编.—西安:三秦出版社,2003.10

陕西文物古迹大观Ⅱ/陕西省文物局编.—西安:三秦出版社,2003.10