论秦汉时期标准化

袁卫华,袁仲一,赵培智,禚振西,王学礼,韦永辉

秦汉时期,是我国古代标准化发展史上的一个重要的历史阶段。秦及两汉在政治、经济、文化、生产技术等广阔领域里实行统一化、规范化。自公元前二二一年至公元二二〇年,四百年间,中华民族为人类创造了绚灿的秦汉文明。秦公时期标准化对促进我国后来政治、经济、文化及科学技术形成具有自己特色的发展体系,起着极其深远的影响和重大作用。

本文仅依据近年来考古发掘的实物资料,对秦汉时期生产技术标准化,做一个极其简要的介绍和探讨。由于时间短,标准化知识水平低,谬误不当之处在所难免,恳望各方面专家学者予以批评指正。

一 秦汉时期产品标准化

秦汉时期对产品型式、尺寸和技术都有明确要求:

秦简《工律》规定:“为器同物者,其小大、短长、广亦必等”即制作同一种器具,其大小、长短、宽度和型式必须相同。又说“为计不同程者毋同其出”,即计帐时,不同规格的产品不得于同一项内出帐。秦简《效律》:“殳、戟、弩,漆*(左氵右丹)相易殹(也),勿以为嬴、不备,以职(识)耳不当之律论之”,即殳、戟和弩,涂漆时把黑、红色涂颠倒了,不要认为是超过或不足数的问题,应按标错次第的法律论处,又《傜律》规定:筑城墙,“令*(左纟右古)(婞)堵卒岁,未卒堵坏,司空将红(功)及君子主堵者有罪,令其徙复垣之,勿计为*(徭)”。从上可见当时对产品及工程的规格、质量的要求是非常严格的。这是以法律的形式明文规定的标准。其实施情况如何?这从出土的实物资料可以验证。由于篇幅的限制,下面仅以秦代的兵器和建筑材料为例。

(1)秦始皇兵马俑坑出的青铜兵器

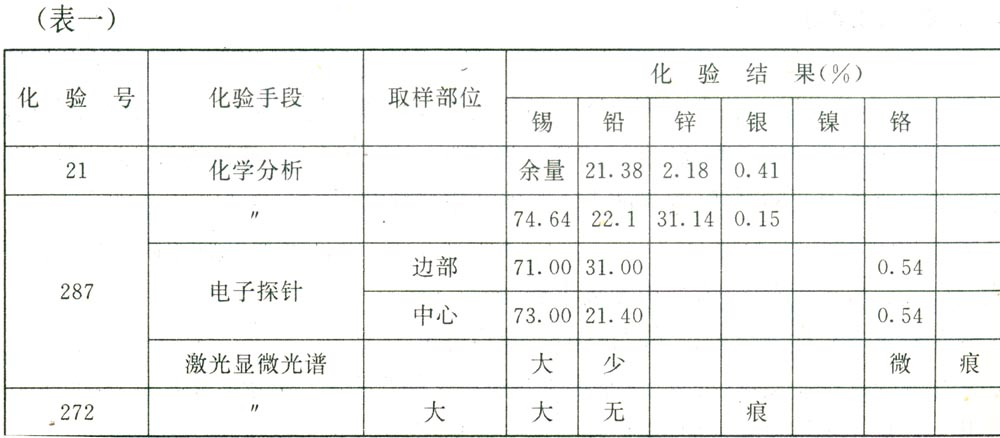

①青铜剑:计出土十柄,长83.1~91厘米,均为铸件,再经锉磨、抛光、铬化处理等工艺,对其中的三柄剑进行了化学分析,其铜与锡的比例接近3:1(表一),大体符合(考工记)关于“三分其金而锡居一,谓之大刃之齐”的配比度要求。经测定,秦剑的洛氏硬度为HRC22—24度,约相当于中碳钢调质后的硬度。

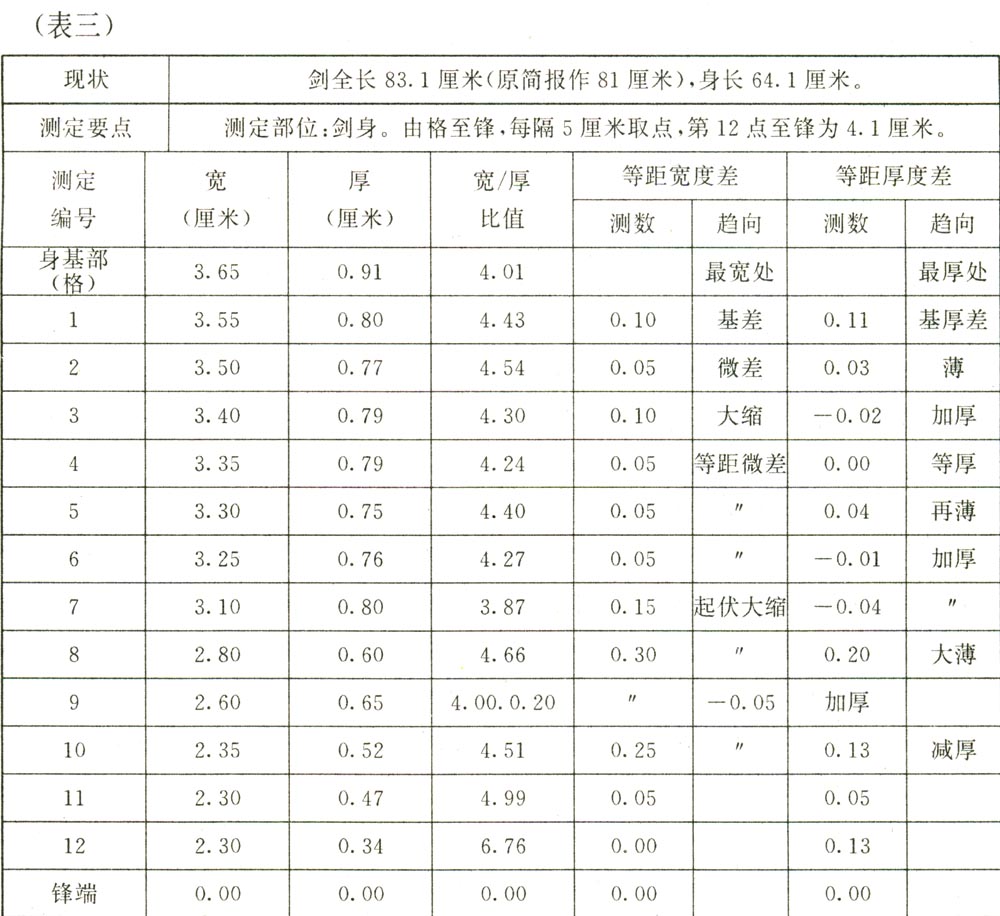

加工工艺:经测定,其楞脊规整,厚薄相宜,锋端夹角50°,剑身平面呈兰叶形,等距宽度差由格至锋递减。自锋端(0)至3.6厘米之间呈顶端是锐角的等腰三角形;接着收刹成为束腰,至12.2厘米处逐渐加宽。其厚度的变化:近格5厘米处的一段较他处为厚。在由厚减薄的过程中,等距厚度差在0.04—0.02厘米之间摆动。同时等距离差与等距离宽差作反向变化。即剑身宽的地方厚度减薄,剑身收束的地方厚度加大(表二)。这样,就使剑的坚柔相宜,“末锐”、“本鸿”。剑身的两刃两纵两脊呈对称的曲线变化,无硬折。显示了加工工艺的精确。

剑的光洁度:经测定为∨9—∨10,经电子探针分析及X光萤光分析,剑的表层含铬为2%的一层致密的氧化层(表三)起着防腐的作,因而剑埋在地下两千多年至今仍光亮如新。

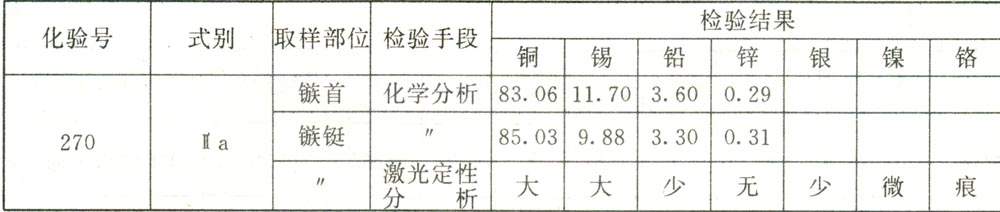

②青铜镞,对八件铜镞经化学分析,镞首含铜与锡比例是:铜在80.11—83.06%之间,锡在11.10—12.57%之间,铅3.6—7.71%之间(表四)。这个配方比低于《考工记》:“五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐”的规定。但增加了铅的成分,铅有毒,可以提高镞的杀伤力。

三角形铜镞三个楞脊的长度,用0.02精度卡尺测量;差距不超过十分之一毫米,说明加工工艺的精密。

经电子探针及X光萤光分析,镞的表面有一层致密的氧化层,其中含铬约2%,起着良好的防腐作用,这种铬化处理的技术,在德国是1937年,美国是1950年曾先后列为专利。而我国两千多年前已有了这一先进的工艺。河北满城西汉刘胜墓出土的铜镞经检定,也具有铬氧化层,说明这一工艺在秦汉时期曾广泛流传。秦俑坑出土的箭杆均长约70厘米,径0.65~0.7厘米,前三分之二涂红漆,后三分之一涂褐色漆,尾端有羽毛约13—15厘米。《考工记》记载,杀矢“叁分其长,而杀其一,五分其长而羽其一”,(注“矢稿长三尺”,“羽六寸”)。即箭杆长69.3厘米,其中羽部长13.86厘米。秦箭与之基本相符。

(2)秦代的建材

①夯土:秦代的城墙和房屋的墙壁大都是夯筑,经在阿房宫、秦咸阳宫、秦始皇陵的城墙房屋墙基等十余个点的测量,夯层的厚度均任6—7厘米左右,且密度大,非常坚硬,这说明秦对夯筑的夯层的厚薄、密度的大小有着严格的标准。

②砖:有28X14X7、38X19X9.5、42X9.5X18、42X14X7等几种不同的规格,而密度大,火候高,楞角规整,无有变形和夹生者。

③秦俑坑有立柱千余根,而柱与柱的距间均为1.4米。

④瓦当:从凤翔、咸阳、栎阳、秦始皇陵等地出土的瓦当,直径均约为15~16厘米。

从上可见任建筑材料方面,秦代是有统一的标准。

至于汉代的兵器、建材、各种生活用具、生产用具等,其标准化的程度较秦代更进了一步,几乎全国无论什么地区生产的同一种产品,都有极大的一致性。在一些产品的配方比上也更趋稳定,如铜镜,在战国时已加入一定的铅采降低熔点,减少气泡,并使镜面光滑,但铅与铜、锡的比例极不稳定。铅往往不是只含0.45—1.94%,就是高达10.04—16.88%,而到西汉前期,一般稳定在铅3.94—6.82%左右,锡21.64—25.91%左右,对铸镜来说,这是很合适的合金比例。

注:附表一、二、三、四。

二 产品生产的系列化与工艺专业化

秦汉时期标准化又一重大成就就是产品生产实现了初步的系列化、组合化和工艺专业化。在文献和实物方面的实列很多。下面略举几例:

(1)服装

秦简《金布律》记载;“囚有寒者为褐衣。为*(左巾右冢)布一,用枲三斤。为褐以禀衣,大褐一,用枲十八斤,直(值)六十钱;中褐一,用枲十四斤,直(值)四十六钱;小褐一,用枲十一斤,直(值)三十六钱。”这说明秦代的褐衣有大、中、小三个型号,每个型号的用料及价钱都有标准。从秦俑坑出土的秦俑的外衣看,大褐长度齐膝,中褐位于膝上,小褐长度仅及臀部。

秦俑身上的甲衣,有七种型号,即将军穿的下摆成三角形的彩色鱼鳞甲,中级将吏穿的齐边彩色鱼鳞甲和带背带的前胸甲,下级官吏穿的长甲,以及步兵甲、骑兵甲、战车上的驭手甲等。每一种甲衣,甲片的多少、组合方法都有严格的规定。

(2)机械零件

1974年河南渑池出土成套的汉魏时期的轴承。其中六角形轴承445件,共十七种型号,最小者内径6.5厘米,最大者内径15.5厘米,相近两个型号相差0.5厘米。圆轴承三十二件,计四个型号,外圆直径最小者6厘米,最大者12厘米。齿轮方轴承四件,分为大小两种。凹字形承三件。表明当时机械零件已实行大小分档,彼此可以互相通用。

(3)生产用具

1972年陕西省博物馆收到西安出土的汉代铜耳杯一套,计十件,由大到小逐次渐减,十个耳杯叠在一起;耳杯与耳杯之间正相套合。至于湖南、湖北两省出土的汉代成套杯漆耳的例子就更多。

(4)弩机

出土的汉简中记载汉代的弩机。有一、三、四、五、六、七、八、十石弩八种,另有大黄弩、左戈弩、将军弩三种。《汉书刑法志》中记载有十二石弩。汉代一石为120斤,一斤约为250克,一石约为30公斤。如此完整的一序列的弩,目前还没有发现。但汉代画象石已有大弩、小弩、脚弩的图象。秦始皇二号俑坑中出土铜镞,有大、中、小型三种。大型镞,全长41厘米,重约100克,镞首长4.5厘米,重约50克,中型镞有二式:一式镞,全长33厘米,镞首长3.4厘米;二式镞全长为24.5厘米,镞首长3.5厘米。小型镞,全长为14.6—18.3厘米,镞首长2.7—2.8厘米。这种镞的序列,与弩张力的大小当是相适应的。

(5)组合化与工艺专业化

秦俑坑出土的陶俑、陶马的制作。陶俑的足踏板、躯干、头、耳、发髻、手、甲丁、甲带等部件,系分别制作,然后拼装组合成型。陶马的四肢、躯干、尾、耳、飞鬃等部分,系分作,然后套装组成。陕西咸阳杨家湾西汉初期墓出土的三千余件陶质骑兵俑,马的四肢、躯干、尾、兵俑等部分,系分别制作,然后拼装组合成型。每一部件的制作都有一定的规格要求,这样才能保证组合体的比例正确。这种生产组织形式,在一定程度上反映了生产组合化与工艺专业化。

汉代的漆器工艺,分工细密,贵州清镇15号汉墓出土漆耳杯的铭文,记载了制作的工序:有素工、髹工、上工、铜耳黄涂工、画工、江清工、造工等。每一工序都有专人负责”《盐铁论·散不足》说:“一杯卷用百人之力,一屏风就万人之功”。说明了漆器制作工艺专业化的水平是很高的。

三 产品零部件通用化

秦汉时期,关于产品的零部件可以通用互换的问题,在前面已经涉及,下面再略举二例:

(1)秦俑坑出土的兵器:

经实验检定,俑坑出土的铜弩机的部件枢(或名曰栓)可以通用互换。

青铜剑的剑格可以通用互换。

(2)秦始皇陵出土的铜车马饰件:

铜马头部的络头,是用金泡、银泡、金当卢及数百用字母扣衔接的银管组成。而同样部件均可互换,

如上所述,秦汉时期我国劳动人民为了做到产品高产、物美价廉和提高劳动生产率,在技术上组织上创造了系列化、组合化、通用化以及工艺专业化等,尽管这些都是初步的、原始的,但在我国标准化发展史上确是一个重大发展。在世界标准化发展史上,也是一具极其重大的突破与创造。

四 秦汉时期产品生产与质量监督

秦汉时期为了保证产品的质量制定了相应的监督措施,例:

(1)产品的勒名制度

《吕氏春秋孟冬纪·十月纪》:“物勒工名,以考其诚。工有不当,以行其罪,以究其情”。因而秦汉出土的器物上大都有督造者、主者及具体生产者的姓名。如秦俑坑出土的秦戈上铸有:“四年相邦吕不韦造,寺工詟,丞义,工可”。又如汉“泰山宫行镫下盘并重四斤九两,甘露二年,工王意造,第如册一”。至于秦汉砖瓦上发现印有陶工名字的印记就更多。这样便于考产品的质量,也使生产者增强责任感。

(2)规定生产任务

秦简《秦律杂抄》:“非岁红(功)及毋(无)命书,敢为它器,工师及丞赀二甲”。就是说,不是本年度应生产的产品,又没有朝廷的命书,而擅敢制作其他器物的,工师及丞各罚二甲。

(3)制定生产的定额

秦简《工人程》规定:隶臣、下吏、城旦和工匠在一起生产的,在冬季劳动时,得放宽标准,三天收取相当夏季两天的产品。又规定:做杂活的隶妾两人相当工匠一人,更隶妾四人相当工匠一人,可役使的小隶臣妾五人相当工匠一人。《均工律》规定:新工开始工作,第一年要求达到规定产额的一半,第二年所收产品数额应与老工人的定额相等。

(4)制定生产的奖惩制度

秦简《均工》规定,学习工艺,由“工师善教之,故工一岁而成,新工二岁而成。能先期成学者谒上,上且有以赏之。盈期不成学者,笈书而上内史”。又《效律》规定:采矿两次评为下等,罚啬夫一甲佐一盾;三年连续评为下等,罚其啬夫二甲,并撤职永不述用。评为下等,而并无亏欠的,则不加现罚。收取每年规定的产品,在尚未验收时就丢失了,以及不能足数的,罚其曹长一盾。太官、右府、左府、右采铁、左采铁在考核中评为下等,均罚其啬夫一盾。又《秦律杂抄》规定:考查时产品被评为下等,罚工师一甲,丞及曹长一盾,徒络组二十根。三年连续被评为下等,罚工师二甲,丞和曹长一甲,徒络组五十根。

(5)对不合格的规定

《金布律》规定:“布袤(长)八尺,福(幅)广二尺五寸。布恶,其广袤不如式者,不行”。此处的布是作为货币用,是说生产布币必须是长八尺,宽二尺五寸。如果质量不好,长宽不合标准,就不许流通。

(6)产品检验与标记

秦汉时期对某些重要产品,规定了检验制度与标记。如《秦律·法律问答》中说“可(何)谓‘琼’者、玉检殹(也)。节(即)亡玉若人贸*(左亻右易)(易)之,视检智(知)小大以论及*负之”。就是说,在生产的玉器成品上封检叫作‘琼’,琼上记载着该器的大小、法式及价值。

五 结束语

标准化在我国秦汉时期得到了空前的发展,有力地促进了我国多民族国家的巩固与统一,大大促进了当代国民经济和文化科学的大发展。农牧业、手工业产品种类繁多,产量大,质量高,铁、铜、丝、漆、陶、瓷、纸和盐等专业作坊和工场规模巨大,工匠多,分工细,技术标准与管理规则完善,工艺发达。纺织、冶金、建筑机械、船舶等技术均达到当代世界最高水平。农学、生物学、数学、医药学、天文学等都达到成熟阶段,造纸术的发明及统一造纸方法——蔡候纸的制成与推广,对世界文明作出了极其巨大的贡献,由于篇幅所限,本文仅从秦汉时期标准化进行较全面的研究和探讨,对某些重要的代表性的标准及古代产品标样复原与复制,我们准备在会后组成《中国标准化史(秦汉部分)》资料编辑组和秦汉产品标准与标样研制组,请各位专家学者给予大力支持。

(原载《陕西标准化》1981年第2期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8