秦俑彩绘颜料及秦代颜料史考

李亚东

1974年,我国文物考古工作者在陕西省临潼县以东,发掘了震惊中外的秦始皇陵陶俑从葬坑,出土了大批形体高大,排列有序,造型生动的兵马俑,这为研究秦代的政治、军事、历史和科学技术提供了宝贵的实物资料①。这些陶俑原来都有精美的彩绘,可惜经过后来的火烧和二千多年地下水的侵蚀,已经斑驳陆离,面目全非了。但我们仍可从部份陶俑残存的一些彩绘残片,对当时富丽堂皇的场面略窥一斑。颜料是彩绘的物质基础,也是了解秦代化学工艺发展的重要实物资料之一。本文的目的,就是试图通过陶俑彩绘颜料的科学鉴定,进而讨论秦代颜料的制造技术和使用特点,及其在科技史上的地位。

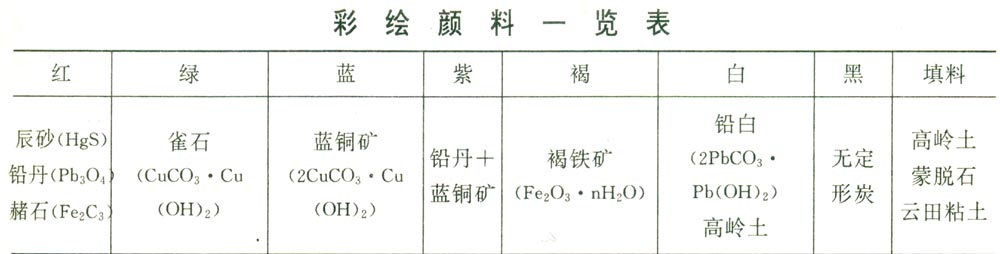

一 彩绘颜料的组成

在发掘现场实地观察,可见陶俑彩绘颜料主要有红、绿、蓝、黄、紫、褐、白、黑等八种颜色,其中又有深浅浓淡的不同,实际上的颜色种类还要多。为了进一步弄清颜料的化学成份,取样后进行了光谱分析和X衍射分析。经过对数据的综合整理,结果列于下表:

黄色未能取得样品,但我们仍可以从另外的途径来推测黄色颜料的成份。据章鸿钊先生的考证,陕西古代出产的黄色颜料唯有雌黄一种②。况且陕西自古就是雌雄黄的著名产地,晋代炼丹所用雄黄“当得武都山中者,纯而无杂”,③六世纪的《名医别录》则指出,雌黄“生武都山谷,与雄黄同山④,武都山即在今陕西凤县境内。另外,关中一带在历史上也有把雌黄用黄色颜料的悠久传统,如1975年宝鸡西周墓出土丝织物印痕⑤,其上附有黄色颜料,经鉴定证实为雌黄。由上述讨论可见,陕西是雌黄的重要产地,且自古就把其用作黄色颜料,由此基本上可以断定秦俑彩绘的黄色颜料极可能是雌黄,这样或能聊以弥补分析鉴定的不足。

辰砂、铅丹、铅白、蓝铜矿、孔雀石等都是中国传统绘画的主要颜料,在陶瓷、油漆、化装品等方面也有重要的用途,直到现在,它们仍然居于最重要的颜料之列,值得自豪的是,从秦俑颜料可以看出,远在二千多年之前,我国古代先民就已经大量生产和广泛使用上述颜料,这在世界科技史上也占有领先地位。

二 秦代颜料的制造

秦代是我国历史上第一个统一的封建国家,国势强盛,疆域辽阔,秦始皇即位不久,即“穿治郦山”,营造陵园⑥。因而,陶俑彩绘颜料反映了秦代颜料生产的水平,可以弥补这个时期文献记载的缺乏和不足。

引人注意的是秦俑颜料中,出现了铅白和铅丹两种铅的化合物,它们可能是迄今为止我国所发现的最早的人造颜料,也是世界上最早的人造颜料之一。我国自古就有“禹造粉”和“纣烧铅锡作粉”的传说,固然缺乏傍证,但却真实地反映了我国“粉”(铅白)的源远流长。我国最早的制造铅白的记载见于公无前四世纪左右的古籍《计倪子》(该书的成书年代存异义)“黑铅之错化为黄丹,月再化之为水粉(铅白)”,⑦英国著名科学史家李约瑟博士认为其中的“错”字应为“醋”字,虽然他没能注意到醋字出现较晚,但显然还是有一定道理的。那么这句话就反映了铅首先与醋反应生成碱式醋酸铅(误称为黄丹),再进一步转化为碱式碳酸铅的过程。过去西方一直认为,铅白制法是由公元前四世纪希腊博物学家狄奥佛拉斯塔(Theophrastus)最早记载下来的,但近代有人通过严密的实验,证实他的办法只能得到醋酸铅,而得不到铅白。《计倪子》的高明之处就在于明确指出醋酸铅是反应的中间产物(黄丹),再进一步变化才得到铅白⑧。《计倪子》的记载过去一直缺乏实物资料的佐证,学术界也存有分歧,这次公元前三世纪的秦俑彩绘颜料中包括铅白,对这个问题的解决提供了新的证据。

我国制造铅丹的记载首见于公元前二世纪的《淮南子》一书,“铅之与丹异类殊色,而可以为丹者,得其数也”⑨。这句话是富有哲理性的,铅与铅丹不是同一类物质,颜色也迥然不同,但铅可以转化为铅丹,关键在于要用适当的办法。无疑这种办法就是使铅强热,氧化为四氧化三铅(铅丹)。秦俑彩绘颜料中发现的铅丹,不仅肯定了上述记载的可靠性,而且还把制造铅丹的时间推前了一百多年。

秦俑彩绘颜料使用了较多的辰砂,这与我国的传统是相符合的。我国是世界上使用辰砂最早的国家,大量的出土文物无可辩驳地证实了这一点。在距今四千年左右的河南偃师二里头宫殿遗址中,玉器和铜器都裹在朱砂里,还发现了贮藏大量朱砂的三个坑⑩,可见当时已大量开采辰砂,同时还出土了龙纹陶器,龙纹的线条内涂有朱红色(11),证实在公元前二千年辰砂已被用作颜料。其后,殷墟的甲骨文(12),西周的织物,春秋战国的盟书(13)、漆器等,都广泛地使用辰砂作为红色颜料,与此比较,作为西方文明主要发源地的古代埃及从没有使用辰砂的记载,虽然许多考古学家曾经滥用过这个名字,实际上他们指的是赭石或铅丹,甚至希腊罗马时代的学者,红色颜料术语的使用还是极其混乱的(14)。这是世界著名科学史家巴廷顿博士(F.R.P.artington)在研究了大量原始材料之后得出的结论。显而易见,对于辰砂这种优良的红色颜料,我国古代在开发和使用方面都在世界上居于遥遥领先的地位。

秦始皇统一全国之后,辰砂和水银的生产得到长足的发展。《史记》载:“巴寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世,家亦不訾……秦皇帝以为贞妇而客之,为筑女怀清台。”(15)发现生产辰砂的矿床,就可以几世专利,甚至得到秦始皇的赏识,这反映了辰砂生产在秦代经济生活中的重要地位。秦始皇还在自己的陵中“以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。”对于秦代能否这样大规模地使用水银,有人曾表示过怀疑。我们认为,远自夏代就大量使用朱砂,到秦代已有一千五百多年的漫长时期,况且至晚到秦代已开采天然水银,因而假定秦代已经认识到辰砂、水银和硫之间的相互转化关系是合情合理的。西汉初的文献载有“丹砂为倾(汞)”(16),很可能秦代就已经掌握从辰砂炼汞的技术,这样秦始皇陵使用大量水银就不难理解了。自秦开了水银陪葬的先河之后,文献记载不绝于史书,近年的墓葬发掘中也时有水银发现(17),可见秦始皇的影响有多么深远,至于秦代是否已经会用汞和硫来合成人造辰砂,尚有待研究,但显然存在着这种可能性。首先,秦代大规模地应用辰砂和水银的实践,奠定了发现合成辰砂的物质基础;另外,合成辰砂在经济上有利可图,这会成为探索合成方法的动力。在历史上辰砂用途比水银广泛,价值也比水银贵,上好辰砂“其价重于水银三倍”(18)。虽然秦俑彩绘颜料中发现了不少辰砂,但遗憾的是,目前我们尚没有办法把天然辰砂与人造产品加以区别,否则,对这个问题我们就可以得到明确的答案了。

至于蓝铜矿和孔雀石,在自然界中较易引起人们的注意,在世界许多地方都很早就被用作颜料。陕西古代是蓝铜矿和孔雀石的产地,它们被采集之后,仅经过物理加工就可使用,其色彩鲜明耐久,在秦俑彩绘中发现这两种颜料是意料之中的。

总之,秦代颜料制造的主要成就是用化学方法生产铅白和铅丹,有可能还包括辰砂,这在化学工艺发展史上是一个重大的突破。

三 彩绘技术的讨论

秦代不仅在颜料制造方面有突出的成就,在颜料的使用技术上也有独到之处,对于始皇陵陶俑彩绘颜料的分析证实了这一点。

首先值得注意的是彩绘前陶俑的预处理方法。据观察,陶俑的断面颗粒细腻,几乎没有较大的砂粒,说明所用的粘土是经过淘澄精选的。陶俑是没有釉的素陶,具有较多的毛细孔,表面不能滑润,而彩绘则要求毛细孔不宜太多,也不能太少;表面不宜太滑,也不能太涩。为了达到这一要求,陶俑在烧造之前表面似用极细的泥均匀涂抹,并加以压光,减少了毛细孔,提高了光洁度,同时,在陶俑彩绘的颜色层下面可见有一层薄薄的象漆一样的物质附着在表面,这到底是何种物质,有待进一步的研究。根据我国的绘画传统,我们可暂且把这层物质认为是我国古代特有的一种处理绘画材料的方法——施用胶矾水的痕迹。胶矾水是由动物胶和明矾按一定比例配合,加水煮成的胶体溶液,将其涂刷于需要彩绘的墙壁、绢纸、木器等,是中国传统画的惯例,用胶矾水处理过的材料,滑涩相宜,吸水适度,运笔自如,颜料坚牢。其原理既简单又巧妙,明矾在加热时会水解产生絮状的氢氧化铝,这些絮状物质和胶混合,犹如水泥加钢筋,大大增加了强度和与基底材料的结合力,在其上彩绘,这层薄膜就成了基底与颜料的过渡结合层,把二者紧紧地结合在一起。我国使用胶和矾都有悠久的传统,战国时代的《山海经》即有“女床之山,其阴多涅石”的记载,郭璞注,涅石就矾石。汉代的《神农本草经》把矾石列为上品,此后对矾石的认识越来越深刻,至唐代已经开始分为白、青、黑、黄、绛五类矾。胶的使用比矾还要早,《周礼》中已有了鹿胶、马胶、牛胶、鼠胶、鱼胶、犀胶六种动物胶的记载(20),《楚辞》中有“何况一国之事兮,亦多端而胶加”(21)的诗句,汉代的魏伯阳则进一步阐明:“皮革煮为胶兮,蘖化为酒。”(22)所以,从文献上看,秦代利用胶矾水处理陶俑,以利于绘彩和提高颜料的固着力是完全可能的。假若俑表面的薄膜层确证为是胶矾水的话,那将把我国这种独特的、科学的处理方法使用的时间提前一千多年。

颜料的加工精制是彩绘的另一重要技术问题。经用放大镜观察,可见秦俑颜料颜色鲜艳,颗粒微大,细腻均匀,显系经过周密的加工处理。我国传统绘画颜料的处理是十分考究的,大体上可分为选、研、漂、配四个主要步骤。(23)选料是处理的第一步,我国古代画师对于颜料选择精细严格、名目繁多,譬如,辰砂要选光明、箭头、镜面;蓝铜矿要用梅花片、佛头青,孔雀石要选蛤蟆背、狮头缘。按现代的观点来看,上述选料的主要标准是质纯无杂,结晶良好、色泽鲜艳,这个标准显然是合理而科学的。研和漂是颜料处理过程中最重要的两步,这两步的主要目的是要选出粒度均匀合适的颜料微粒,因为颜料颗粒的大小直接影响到色调的深浅。研漂很费时,“朱砂四两,须人工一日。”颜料研细之后,把其与稀胶水混合,根据颜料颗粒不同而浮力不同的原理,把颜料漂为颜色深浅不同的几级,如朱砂要分为朱标、二朱、头朱三级;孔雀石要分为枝条绿、三绿、二绿、头绿四级。接着把精选出来的颜料或加入填料,或与其它颜色配合,得到所需要的色谱,就完成了整个颜料的处理过程。从秦俑颜料的色泽和颗料来看,可以断定它们经过了选、研、配三个过程,至于是否经过了漂,还不能肯定。但秦俑有些颜色有深浅的区别;咸阳秦代宫殿壁画颜料有的可分为两级或三级(24),似乎也进行了漂的过程。但是,由于始皇陵从葬坑工程浩大,所需颜料甚多,可能难于按上述步骤精细加工。我们可以粗略地计算一下,按颜料层厚度0.3毫米,平均比重3,每件俑的表面积2平方米计,一、二号俑坑约有陶俑、陶马七千余件,这样可算出所需颜料共达一万五千余斤。可以设想,秦俑颜料虽然也经过了选、研、配甚或漂的过程,但每一步的加工都是较为粗犷和原始的。即便如此,在二千多年前能做到这些已是十分难得的了。

相形之下,秦俑颜料的涂刷技术却显得较为古朴。一般来看,彩绘的颜料层较厚,有的超过了0.5毫米。但与1975年宝鸡西周出土的丝织品印痕上的颜料层相比,已经明显减薄,后者厚达0.7毫米左右。颜料层厚度的降底,反映了调制、涂刷技术的进步。《周礼·考工记》载有古代染羽毛之法,“锺氏染羽,以朱湛丹秫三月而炽之,淳而渍之,”即把辰砂末与红米饭浸泡共煮,利用米汤作粘合剂附着在羽毛上,实际上这不是染,而是涂。由于米汤的粘性较底,颜料调制的较为浓厚,上述西周墓织品印痕上的颜料层可以证实这一点。秦俑颜料色层还较厚,一方面的原因可能是颜料调制的色层浓厚;另一方面,也可能颜料是由几层组成的。光谱分析显示,全部颜料样品均含有较多的铅,这可推测为首先在陶俑上全部施用一层铅白打底,然后彩绘。这种施工方法在后世的文献中不乏记载。

综上所述,我们可以看出:(一)秦始皇陵陶俑的彩绘颜料色谱齐全,代表了秦代颜料生产的水平;(二)公元三世纪的秦代已能用化学方法制造铅白、铅丹,可能还包括辰砂,这在化学工艺发展史上具有划时代的意义;(三)秦代颜料的处理技术是科学而合理的,具有较先进的水平;(四)秦代彩绘颜料的调制和涂刷技术还较为古朴,但与先秦相比已有很大的进步,并为秦以后的迅速发展奠定了基础。

(本文承陕西省秦俑考古队及王学理同志多方协助,光谱分析和X衍射分析分别由北京大学化学系分析教研室和中国科学院地质研究所十室协助分析,一并致谢。)

注解:

①《文物》1975年11期1—18页,1978年5期,1—19页。

②章鸿《古矿录》369页,地质出版社,1954年。

③《抱朴子·内篇》,仙药卷十一。

④《本草纲目》石部卷八、卷七、卷十一。

⑤《文物》1976年4期,60页。

⑥《史记·秦始皇本纪》。

⑦《太平御览》,卷八百一十二。

⑧Joseph Needham,“Science and Civilization in China”。vol、5:P15,Cambridge llniversity Press,1976。

⑨《淮南子》,卷十八人间训。

⑩《考古》1975年5期,302页;1976年4期,259页。

(11)《中国史研究》1979年2期,1—3页。

(12)R·S·Britton,Harvard Journal Of Asiatic Studies,2(1),1(1937)。

(13)《文物》1966年2,期,1—3页。

(14)J·T·Partington,“Origins and Development of Applied Chemistry",139(1935)。

(15)《史记·货殖列传》。

(16)《太平御览》,卷九百八十八。

(17)《文物》1973年4期,59页。

(18)《天工开物》,卷十六丹青。

(19)《神农本草》,卷二上品,顾观光辑本。

(20)《周礼·考工记》

(21)《楚辞·九辨》

(22)(汉)魏伯阳,《周易参同契》。

(23)于非暗《中国画颜色的研究》,44—62页,人民美术出版社,1955年。

(24)《考古与文物》1980年,98页。

(25)《营造法式》,卷十四彩画作制度。

(原载《考古与文物》1983年第3期)

(本编校对 张仲立)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8