秦始皇陵工程地质述评

高维华,王丽玖

秦始皇陵是一座举世闻名的皇帝陵园。原陵园是一组由地下、半地下及地面各类建(构)筑物所组成的宏伟的古代建筑群体。

陵园工程始建于公元前247年,时至今日,历尽沧桑,已有二千余年的历史。虽墓冢尚在,但地面上各类建筑物,早已荡然无存。就其外部景观而言,也已面貌全非。可是,在其地下坑穴中,尚保存着大量的文物国宝,仅只1974年偶然发现的兵马俑坑就已轰动了世界,被誉为世界第八大奇迹。

始皇陵作为中华民族灿烂文化的象征,科学工作者从不同领域对它进行全面地探索与研究,已势在必行。其中对原陵园的陵址选择、总体布局、设置深度、营造规模以及二千多年来的自然地质作用等方面的探索与研究,则是地学工作者义不容辞的责任。这些研究,无论是对中国古老文化的发扬,还是对文物古迹的发掘、旅游事业的发展都具有重大的现实意义。

一 秦始皇陵址的选择与总体布局

始皇陵位于西安临潼以东5km,其北临渭河、南依骊山,东西各有数条河溪环绕。陵区地势宽广、开阔。渭河U形蛇曲、始皇陵、骊山1302高峰三者一线呈近南北分布,气势磅礴、壮观。

秦始皇陵以南为洪积锥群,零星散落在各个山沟之口,锥体轮廓清晰,以8—5%的坡度向北展布,紧与波状起伏的洪积扇群相连。始皇陵以北,为一条近东西向狭长状山前台塬地。再向北即为渭河Ⅱ、I级阶地。陵园土冢东西两侧各有一条溪水自南而北流过。西侧小溪支沟—岳家沟长年干枯,终年无水。现已多成为农田或庄基地。东侧则是一条常年溪流。

陵园土冢下,分布巨厚层的松散深积层。其上部为QPL4黄土状土夹砂砾(碎)石层及QPL3+eoL黄土;中部为QPL+eoL黄土与亚粘土、亚砂土互层;下部为QaL1+L砂砾土层。构散层总厚在400m以上。

在陵区松散沉积层中广泛分布一层地下水,类型属孔隙潜水。地下水位埋藏较深,在土冢地坪之下19—27m,标高在475—426m之间。潜水等水位线呈SW—NE方向延伸,水位则东南高,西北低,地下水沿此方向流动。水力坡度为2%左右。

总之陵园的地势高仰、开阔、宽广、松散土层厚、地下水位埋藏深;加之陵园依山傍水,溪河环绕,确是一处良好的天然墓穴地。

始皇陵园的总体布局别具一格。它不拘于对称、方正之格局,而循“依山就势,因地制宜”的方针。之所以如此,主要是由陵园的地形地貌,地质岩性及水文等条件所决定。

由于陵园座落在两条南北向溪流之间。迫使陵园内外两城均向南北方向扩展,形成了一座南北长2173m,东西宽974m的长方形的外城。然而,其地宫则不受其限制,宫墙轮廓趋近正方形;陵园土冢与兵马俑坑之间相隔1750余米,布局如此松散,其原因是由于陵园外城之东为沙河的洪积扇锥体所堆积的漂、卵、砾砂地层,加之地表水、地下水汇聚,此带无法设置建(构)筑物。因此,兵马俑坑只能东移至王俭之北一带才选到较佳坑位。

陵园东西两侧的南北向水系及河道卵砾石,将陵园外围地段呈东西向分割,地形地貌及岩土性变义将此地段呈南北向分开。这就使得陵园总体布局难以求其规整。而呈现出“依山就势,因地制宜”的风格,这也就是始皇陵园总体布局为什么没有拘于形式上的方正、对称的原因所在。

二 秦始皇陵地宫的埋深与规模

始皇陵地宫是始皇陵园的主体筑物,据古今记载及学者的论述,它是一座“规模宏伟、穿凿很深,十分豪华的地下宫殿”。

从陵园的总体布局来看,地宫的平面位置应在土冢之下,近期的勘测也已证实。至于地宫的底部埋置深度,历史记载不多,科学的论证也很少。时至今日,仍是一个悬题。

通过对前人资料的分析和近期的现场工作,我们认为:地宫(宫底)的埋藏深度是受土冢地段地下水的水位所控制的。这因为:自古以来中国汉族处理死者遗体的方式,习以土葬,而土葬的墓穴是禁忌地下水的。因而,所有的墓坑均在地下水位以上,始皇陵亦不例外。由于陵园地宫位于骊山山前洪积扇群之中,其间赋存有丰富的地下潜水。潜水埋深不一,SE方向深,NW方向浅,据1970—1986年实测等水位线图可知,其丰水季节埋深为27一19m,枯水季节为28—19m。水位标高分别为475—462m和474m一462m,平均变幅不大。潜水涌水量一般为2—14t/h,水的化学类型属HC03—Ca—Ng型水。由于潜水主要受大气降水补给,则潜水动态变化主要受本区气候所制约。从半坡—姜寨遗址文化层的孢粉组合反映的古植被关系可以判定,四、五千年以来,临潼一带气候均属半干旱性气候。又因其中伴有水生植物花粉和淡水藻类存在,说明那时气候比目前还可能略湿一些。由此可看出,当时大气降水不会比目前少,水位也不会比现在深。

若以近期地下水水位为基数,考虑两千年来,地质作用所造成的地宫整体下降等因素,我们认为地宫宫底中心埋置深度最大不会超过25+1=26(m)。

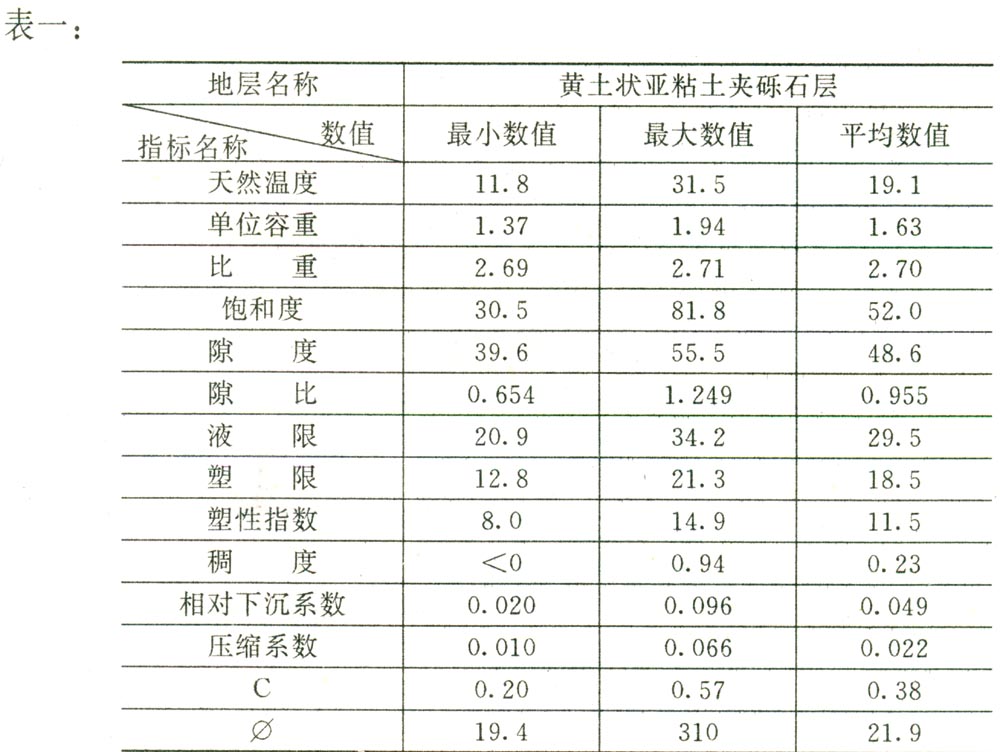

秦始皇陵规模宏伟,据省考古人员勘察得知:陵园外城2173X 974=2.12km2,内城约550X 600=0.33km2,地宫的轮廓近460X400=0.18km2。由前所述,若地宫底部深度采用25m。依据地宫出露的黄土状亚粘土夹砾石层的物理力学性质指标(表1)来估算,其墓坑开挖时边坡坡度为1:0.5坡度,若土冢高度采用50m,则:挖方量:430万立方米;

填方量:430万立方米;

堆方量:300万立方米;

挖、填、堆方量:1160万立方米

三 始皇陵园的历史地质作用

秦始皇陵建陵至今已有两千余年,在这一时间段内所发生的地质作用对人类工程的影响是不可忽视的。陵园所经受的自然地质作用有以下几种:

(一)沉降复盖作用

陵园位于骊山北侧的渭河断陷沉降带南缘。骊山断裂在陵园南侧约2km处,虽近东西向分布,属秦北麓深大断裂系的一部分,为高角度正断层,断层面倾向北。断层切断山脊,组成一排沿东西展布的断层三角面。断层之南是由坚硬的变质岩及岩浆组成的山系,处于缓慢上升地带;断层之北,则为一套砂砾土石组成的巨厚层松散沉积层,处于长期下降地带。其根据:

1.洪积扇在南北方向重复出现,使之沿溪沟呈串珠状分布。在50—60年代,还保留有完好的扇中扇的地貌景象。同时在陵区北部表层,普遍存有一层大于一米厚的最新沉积层(临潼国家天文台主楼下)新近堆积黄土(PL02 4达4.2m厚)。这些都是断层之北下降的佐证;

2.举世闻名的兵马俑坑及临潼城北姜寨文化层也大都埋入地下1—2m处。这也是谷地近期仍在下降的例证;

3.从近些年地形垂直变形测量结果可清楚看出,骊山以北谷地地段,每年以约1mm的速率下沉。

由此可知,陵区的沉降复盖作用是显而易见的。

(二)地震地裂的破坏作用

陵园两千年来所承受的另一地质作用——地震,也是很值得注意的。自古以来,关中是个地震多发地区。古都长安又是中国地震记录最早的地区,从公元前131年至今(1986年)已有2117年的地震记载,为我们分析始皇陵受震情况提供了宝贵的依据。

从图看出:自陵园建造以来,渭河断陷地震带的地震活动有三次大活动期,即公元前131年—8年、788年—880年、1487年—1607年。据历史记载。第三活动期的1556年华县大地震,致使西安“城墙颓攲,庙宇多毁,房屋大半倾坏,其墙壁有直立者十之一、二,地袭横竖如画,死者十之二、三”。

由此看出,地震、地裂对秦始皇陵地下构筑物的破环作用是不可忽视的,应引起我们足够的重视。

(三)地下水的侵蚀作用

渭河谷地长期下降,骊山山地相对上升。势必改变着地下水原始平衡状态。由于骊山补给区潜水水位相对抬高,致使山前谷地地下水位向南翘起,谷地下降导致陵园潜水水位相对上升。当其水位超越地宫原基础之后,地下水的长期的渗透作用,定会使潜水侵入地宫之内;地震地裂作用一旦形成裂缝,也会成为地下水良好的通道,导致大量潜水侵入地宫之内。地宫(局部)在地下水长期浸没、淹泡及其所产生的一系列的物理化学作用下,宫内的建筑物、文物宝藏,要受到不同程度地漫蚀破坏。因此,地下水对陵园地宫侵蚀破坏作用是应给予注视的。

四 结 论

1.秦始皇陵陵址选择于“南依骊山、北临渭河、群溪环抱、地势开阔的山前高坡地”之上。其总体布局不拘一格,采取“依山就势,因地制宜”的格局。打破了单纯追求方正对称的俗规;

2.陵园地宫宏伟庞大,其总面积可达400X460=180万千方米,但其深度相对不大,最深不超过26m,止冢构筑之如此高大,弥补了地宫埋深不足、安全欠佳的遗患;

3.地宫内的各类构筑物在漫长的历史中,承受着整体,沉降,土石复疬、地震地裂破坏以及地下水的侵蚀等各种自然地质的作用。在始皇陵的保护与发掘中应给予足够重视。

注解:

(1)王学理、秦勇《秦始皇陵工程与兵马俑从葬坑浅探》,《人文杂志》1980年1期。

(2)秦俑考古队《秦始皇陵园陪葬坑钻探情理简报》,《考古与文物》1981年1期。

(3)王开发《陕西临潼姜寨遗文化层的孢粉分析》,《考古与文物》1985年2期。

(4)高维华、王丽玫《西安地区地震浅淡》,《科学普及文集》1978年1期。

(原载《文博》1990年5期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8