您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

秦始皇帝陵内城陵寝建筑勘探简报

秦始皇帝陵博物院

内容提要 秦始皇帝陵园的陵寝建筑早年曾局部被发现,因其位于封土北侧,在学术界引起了陵寝问题的研究高潮。新的发现表明,这组建筑南自封土边缘北至内城北墙,处于内城一个相对独立的区域;建筑形制上可分为台体建筑与院落式建筑,台体建筑处于最南端,院落式建筑以中部通道为中轴,南北排列。本次勘探为秦始皇帝陵园考古提供了陵寝建筑系统完整的基础材料。

关键词 秦始皇帝陵 陵寝建筑

为配合秦始皇帝陵博物院的建设,我院组织了秦始皇帝陵考古队对秦始皇帝陵园进行有计划、系统的考古勘探工作。2009年12月至2010年12月,秦始皇帝陵考古队对位于陵园内城北部西区(EC区-HC区)的建筑遗址进行了勘探,并进行了局部复探。早期的勘探资料多认为此处有大量的建筑遗址,但是由于勘探、发掘资料不足,建筑遗存的分布、形制、结构、功用不清,致使学术界对此重要遗存的认识有限,不利于研究工作的深入。本次工作基于上述目的,重点对该区遗存进行了勘探,现将勘探成果报告如下。

一、勘探位置与早期工作成果认识

我们在进行陵园考古工作之前,已对陵园所处区域进行了系统的考古工作的规划。该建筑遗址位于考古规划分区的EC、FC、GC、HC区,为利于工作,我们又将各大区分成不同的小区。从陵园遗迹分区看,这一建筑群坐落于陵园内城的西区,南自封土边缘,向北可延伸到内城西区的北墙,西邻内城西墙,东部到内城南北向1号隔墙。

这组建筑遗址的部分遗存在早期的工作中曾有局部发现,并引起学界的广泛关注。袁仲一先生曾以甲组、乙组、丙组来系统命名这些建筑,现将以前的勘探、发掘与研究收获略述如下。

甲组:1962年,陕西省文管会王玉清、雒忠如、彭子健首先发现了位于封土边缘的这组建筑;1979年3月,程学华带队钻探了这一遗址的平面布局情况。此建筑基址的平面近似方形,南北长65、东西宽55米,面积3575平方米。基址的四周铺粗砂,似为散水。夯土基址为二层台阶形,两级台面的高差为1.2米。第一级台面的夯土环绕遗址一周,宽3-5米为环廊。第二级台面为一高起的近似方形的平台,当为主体建筑的基座。台座的中部有两道现宽1-2米曲尺形夯土隔墙,将其分隔成内外相套的两个曲尺形空间。两个曲尺形地面的处理,是在原夯土台面上砌四层上下相叠压的河卵石,以细砂灌缝,其上再覆泥15-20厘米,经过打磨,表面光滑平整,表层呈褐红色。学界目前公认该组建筑为文献记载陵侧出寝的寝殿基址。[1]陕西省考古研究院于2000年后又勘探了这一遗址,发表了更进一步的勘探平面图。[2]

乙组:1995年3月,陕西省考古所秦陵工作站张占民等配合临马公路拓宽时发现。位置在70年代发掘之建筑群南,该建筑为一组六座,西与西内城垣相连,面积约4800平方米。其中的四号建筑当是坐南面北的廊院式四合院建筑。四号建筑东西长28、南北宽14米,四周设有廊房,北边辟有一门。五号建筑东西长约50、南北宽近20米,遗址的南边和东边各有一道片石散水,出土物除建材外,还有几块彩绘陶俑残片及10余枚铁铤铜镞;六号建筑面积最大,东西残长近80米,南北宽10米许,南北两侧均有河卵石铺就的散水,散水外又有沙石铺砌的凹形排水沟,在基址北侧还有一排4个55厘米见方的柱础,柱与柱间距仅1.15米。[3]

丙组:1976到1977年3月,临潼县文管会赵康民为了配合农田基建,清理了封土北侧便殿区的一组建筑。这组由四座房址构成的建筑呈东西向一字排列。其中的二号建筑保存较好,南北长19、东西宽3.4米,面积64.4平方米,由主体建筑与门道两部分构成。室内地面有的经过夯打,坚硬光滑,有的用长方形的石灰石铺砌。门道位于主室的西侧。[4]

此外,1981年秦俑考古队还发掘了位于陵园内外城之间西门以北至临马公路之间的一组接近完整的房屋基址,对认识陵园建筑有相当重要的意义。在南北长约200、东西宽180米夯土基址上似为一类似四合院式的建筑。东侧房屋紧靠内城西墙,坐东面西,西边有廊,廊前有用碎瓦片铺设的散水,室内地面经夯筑,坚硬平整。面阔五间,进深4.5米,每间宽4米。南侧的房屋夯土台东西长37、南北宽4米,夯土台上有一深0.4米,东西长28、南北宽5米,总面积138.5米的东西向凹槽,槽内铺有自然石块,其上有三道木梁,梁上铺木板,西端有渗水井一眼。西侧室内南北长3.6、东西宽3.1米,北边有1米宽的门道,门两旁有方形石础。北侧房屋结构不清。院落中间为天井,天井的东北角有水井一眼。出土的一批饮食器上刻有“丽山食官”、“丽山五斗崔”、“丽山食官左”、“丽山食官右”等陶文,据此判断建筑群中应为食官遗址。[5]

本次勘探依照《田野考古规程》中考古勘探的有关方法操作,采用梅花布孔方式勘探。在田野工作中,经过定位、放线、布孔、普探、复探等程序,通过对所发现的遗迹进行卡边、复探,初步断代,并将发现的遗迹进行测绘。在工作中加强对遗迹现象的对比分析,做好田野记录,在后期工作中对照原始记录,对现场迹象进行资料复核,保证工作的科学性与完整性。

二、地层关系

本区域勘探范围较大,总体地层关系如下:

第1层:表土层。厚约0.3米,系现代人为活动及农业耕作层,个别区域由于村民取土、农业生产等原因已无表土层,地面即为秦代建筑遗存。

第2层:扰土层。厚0.2-1.5米,以黄色粘土为主,夹杂砂、石,并有少量晚近、秦代瓦片等,质地疏松。本层系人工及自然冲积而形成的扰动层。

第3层:建筑遗迹层。本层主要为秦代建筑堆积,厚0.2-2米,建筑遗存的类型有粗夯土层、细夯土层、残砖瓦片、石块等。

第4层:垆土层。厚0.8-1米,土色深褐,质地较密,夹杂少量白色的钙质分解物。本层系自然堆积。

第5层:棕红土层。厚0.3-0.5米,土色呈棕红色,质密,纯净。本层系自然堆积。

第6层:生土层。土色浅黄,较纯净,为自然堆积层。

三、主要遗迹

通过近半年的工作,我们对该区域的遗存有了总体认识。目前发现的主要为建筑遗迹,并发现有少量晚期墓葬、扰坑。以下仅对秦代建筑遗迹进行报告。

从整体上看,这一建筑群自南向北可分为11排,每排建筑内再细分为一到两组建筑单元,统一编为第1-22组。以下对建筑遗存进行分别描述。

(一)第一排建筑

遗址位置位于分区规划中的EC区,跨ECA、ECB小区。现地表为草地和高大的松树。位于原临马公路的南侧,内城东西向隔墙北门的西侧。从勘探情况看,该建筑位于封土的北侧,南距现封土北边缘63米,距原封土边缘仅3米,距原封土下的砖坯墙13米;西侧距内城西墙50米,东侧距内城门80米,距K201002陪葬坑72米。

该建筑群目前可分为两组建筑。其中临马路南自东向西分别编为第1组、第2组。

1.第1组建筑

总体上平面呈方形,主体部分南北长66、东西宽60米。结构由夯筑台基及台基上的建筑组成。

台基部分东边长66米,方向9度,南边长60米,西边南段长26.6米,然后向西折向第二组建筑。基址的西北区域为建筑基础部分,东西长30米、南北宽15米左右,该区域距地表2-2.2米,北边东段长24米,西段北与第四组建筑相连。台基部位夯筑而成,距现地表2.7-3.5米左右,保存厚度0.5-1.6米。台基上部为较高的建筑,台基与上部建筑间形成宽约4.6米的边廊。

台基上保存有较厚建筑基址,这组建筑夯筑基址距地表较浅,仅0.3-1.2米,保存厚度2.8-3.9米。基址上保留的建筑形式与分布各不相同。自东向西的遗迹有四处:第一处为南北向长条形砖坯墙,南北长41、东西宽8.6米,由倒塌的砖坯、细沙、卵石构成,其中砖坯层厚0.2米,细沙层0.3米;第二处呈曲尺形,南北长36、东西宽30米,也是由倒塌的砖坯、细沙、卵石构成,局部已无砖坯层;第三处为位于台址中部的积石,南北长13、东西宽11.6米,距现地表0.7米;第四处亦为一处砖坯墙,南北长4.8、东西2.4米,砖坯距地表0.4米,厚0.1米,其下为厚0.1米的细沙,再下为石头。这一台基的北部还保存有一处积沙积石迹象,南北6.2、东西8.6米,积沙距地表1米,沙层厚度0.2米,其下为卵石。

2.第2组建筑

总体上呈长方形,东部通过较深的夯土基础向东与第一组建筑相连;北侧延伸到临马路下,可能与第二排建筑相连。

主体部分东西长大致为75米,南北宽25米;夯层距地表0.5-1.1米,保存厚度1.3-3.9米,其中东部夯层较厚,西部较薄,并且下部还有一层厚1米左右的垫土。

在主体部分的东南部与第1组建筑相连,边缘部位亦为较深的夯筑基础。

主体的西南部分与一座曲尺形的建筑相连,该建筑东西长19.4-28.4、南北宽8.4-16米;建筑距地表0.5-1米,保存厚度0.4-1.2米,夯层下见0.2-0.3的淤土。

主体部分的西北部为较深的建筑基础,东西长23、南北宽6米,距地表2米,保存厚度1.5米,厚层下亦有1.2米的垫土。

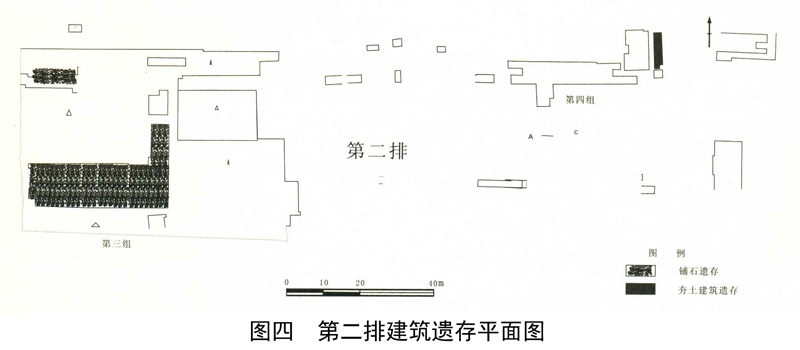

(二)第二排建筑

位于现临马公路以北。位置在FC区的南部,临马路北侧。遗迹分区上位于内城西区南部,临马公路的北侧,断崖的东侧台地,断崖上暴露有该建筑遗存的剖面。现在地面为石榴地。遗迹界于内城西墙与内城南北向隔墙之间,两墙间距240米,由于后期的破坏,目前仅发现两组建筑,自西向东定为第3组建筑、第4组建筑。

1.第3组建筑

平面大致为长方形,目前残存的部分东西长73、南北宽48米左右。第一组建筑遗存距地面0.6-0.9米,残存厚度约0.4米。在第一组建筑内有五处区域无夯土建筑遗存,大部分包含有乱石。

1号石块分布区:宽3-4、长15米左右。

2号石块分布区:呈曲尺形,东西长36、南北宽22米。所填石块系本地麻石,形状不规则。

第3组建筑以夯土建筑为中心,该建筑规模宏大,级别较高,应为陵园内重要的礼制性建筑。

2.第4组建筑

由于破坏严重,目前仅零星发现10处小型夯土基址,分布于东西长120、南北宽45米的空间范围内。夯土规模比较小。

(三)第三排建筑群

位置在FC区的中北部,西自南北向取土壕的断崖、东到南北向隔墙,地跨FC区的A、B、C、F、I、J、O、Q、S、K、R、M等小区。现在地面主要为石榴地。该排建筑呈两组院落并列的结构形态,以中部的通道为中心,左右基本对称;因而每个院落编为一组,分别为第5、6组建筑,两组院落间为一南北向的通道。第三排建筑与其北侧的第四排建筑在两排建筑的围墙处隔开。

1.中部通道遗存

目前发现第二排与第三排建筑间的门址和第三、四排间的门址遗存,并发现了这两门之间的东、西侧院落的墙体,这些建筑围成了一个相对封闭的区域,应为第三排建筑的中部通道。这一通道两门之间南北通长63、东西墙体间宽11.2-13.5米。

2.第5组建筑

位于第三排建筑的西半区。由院落及院落内的两组大型夯土基址和附属建筑构成。

院落呈长方形,东西通长107.2米(以墙垣外侧计),南北宽66.2米。院落由西、南、东三侧墙体围成,北侧与第四排建筑共用一堵墙。西墙南北通长66米,北段残存局部墙体,南段保存较好,宽2-2.5米;南侧墙体与西侧墙体“L”形相交,以外侧计东西通长107.2米,墙垣宽2.5-5米,墙垣部分区域被扰坑破坏,这部分墙垣上还可能有门塾一类的建筑。东侧墙垣基本完整,南北通长66.2米,以建筑基址的东部为界,南部宽达10米,可能还做其它功用,北段则宽5.5米左右。院落中部还有一条南北向的隔墙将这一院落又分成东西两个小院落,这段墙也是以大型建筑基址为界,南宽北窄,北段保存较差,南段南北长14、东西宽7.2米,墙垣边缘发现有大型的青石建筑构件,北段与建筑基址连接,宽2.5米。

院落内东、西部各有一个大型建筑基址及北侧的附属建筑,分别编为1号和2号。

1、2号两个建筑基址规格基本一致,其主体部分东西长34、南北宽21米,西侧通过东西长6-7、南北宽3-4米的夯土与西侧围墙或中部南北隔墙连接;东侧通过一处较大的夯土通道与中部隔墙或东侧围墙相连,西部的该类通道南北长7.6、南北宽4米,东部的通道南北长7.6、东西宽2.8米。基址夯土建筑遗存距现地表0.4-2.8米,残存厚度0.5-2米;南边缘有一条宽3.5的区域,夯土遗存低于基址的主体部分0.3米。

北侧的附属建筑,仪残存西部的一组,编为3号基址,总体上平面呈长方形,残存部分东西长22、南北宽7.6米;东部的一组附属建筑目前暂未进行勘探。

3.第6组建筑

该组建筑呈院落结构形态。平面总体呈长方形,东西长107.6、南北宽66米,建筑的外围也为一周相对封闭的夯土墙垣,内部由一组南北向的夯土隔墙分为东西两区,两区内各以一个大型夯土基址为中心,附属一些小型夯土基址,共编为1-7号基址。院内建筑基址的分布基本相同,自南向北分为三组建筑基址:南部为长方形的夯土基址,东西长34、南北宽20-21米,这部分基址与两侧的围墙或中部南北向隔墙相连;北部为一组东西向长方形的夯土建筑,东部还有一组南北向的长方形建筑基址,东区的东北角还有一组夯土建筑遗存。

西区

主体部分为1号基址,东西长34、南北宽17.6米。西侧通过东西长8米、南北宽6.3米的夯土与西侧围墙连接;东侧通过东西长6米、南北宽3米的夯土与中部南北向隔墙连接;基址南侧距南墙内边缘11.5米,距北侧建筑基址9米。基址夯土建筑遗存距现地表1.2米,残存1.2米厚;南边缘有一条宽2.9米的区域,夯土遗存低于基址的主体部分0.5米,残存厚度0.6米。

附属建筑为3、4号建筑基址。3号建筑基址北侧为一堵墙,东西通长48、南北宽3米左右,3号建筑与该墙连为一体,平面呈长方形,东西总长29.5、南北宽9.2米,建筑的内部有三处铺石遗迹。

4号建筑位于北墙的南侧,南北长15、东西宽10米左右。4号建筑通过一条宽1米、长1.5米的夯土带与1号建筑相连。

东区

主体建筑为2号建筑,东西长31.5、南北宽17.8米;东西各有一条夯土带与东侧院墙和中部南北向隔墙相连,西部的通道南北长6.3、东西宽3.8米,东部的通道东西长7、南北宽3米。

附属建筑为5、6、7号建筑基址。5号建筑基址北侧也似为一堵墙,但是墙垣的西端被破坏。5号基址平面大致呈长方形,东西总长29、南北宽12米(含墙垣部分);建筑的内部也有一处呈U形的铺石遗迹。6号建筑也与位于北墙的南侧,南北长17、东西宽9米左右。6号建筑通过一条长2、宽1米的夯土与2号建筑相连。7号建筑位于北墙北侧,东西长15.5、南北宽10米,东部与3米宽的院墙连为一体,内部有一处L形的铺石遗存。

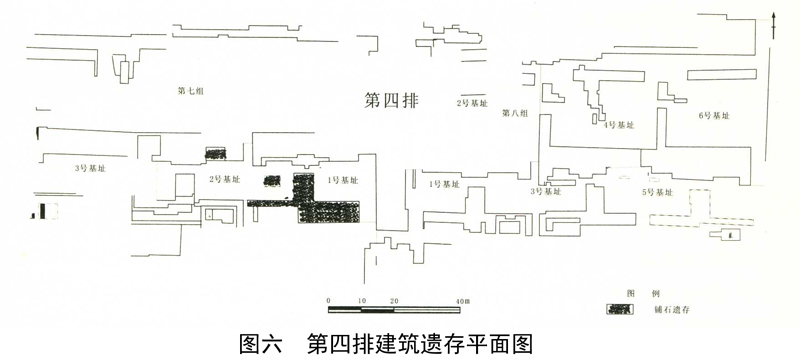

(四)第四排建筑

位于第三排建筑之北,以中间的通道为中心分为东西两组建筑,分别定为第7组、第8组建筑,每组建筑中又分别由一些夯土遗迹及相关遗存组成。

1.中部通道遗存

目前发现第三排与第四排建筑间的门址和第四、五排间的门址遗存,并发现了这两门之间的东、西侧院落的部分墙体,因而这些遗迹之间的区域应为第四排建筑的中部通道。这一通道两门之间南北通长64米,东西墙体间宽8.5-9.5米;南部门址东西长11、南北宽4.2米;北部门址东西长13、南北宽5米。

2.第7组建筑

位于第四排中部通道的西侧,该组建筑呈院落结构形态。目前仅发现一些零散的夯土建筑基址及一些铺石遗存,分别编为1-5号基址,推测这些遗迹均为该组建筑的一部分。

目前发现院落围墙遗迹主要为东墙;北墙部分遗迹、南墙部分遗迹未勘探,西墙已被早年取土壕所破坏。

已发现的东墙部分东西宽5.2-5.5、南北长23.5米,向北延伸的部分未勘探完毕。院落内的遗迹

1号基址:平面呈反“凹”形,由两个相连的方形夯土遗存与连接二者的夯土组成。东侧方形夯土遗迹紧邻东墙,东西长13、南北宽11.5-12米;西侧方形夯土台体东西长13-14、南北宽12米,内部有一处方形的铺石遗存,东西长4.1米、南北宽3.3米,该部分遗迹与其西侧的另外一组夯土台通过一堵墙相隔。以上东西两个近方形夯土遗存间的北端通过一条较窄的夯土台通道相连,该通道东西长6-8.1米,南北宽2.5米。1号基址的南北两侧均发现有铺石遗存。南侧部分铺石遗存平面呈“凸”形,铺石填充的部分东起东院墙,西至西侧夯土台体的西端,南至南墙部分,北部填满了两个台体之间、通道以南的整个区域。北侧铺石遗存分布于连结两侧方形夯土台体的通道北侧及西侧方形台体北侧部分。

2号基址:总体上平面呈反“凹”形,也由通过夯土通道相连的两个台体组成,目前东侧台体保存较好,西侧台体未完全探清。东侧台体东侧为1号基址的西墙,台体东西长13-14、南北宽12米;西侧夯土台体东西长13米,南北宽10米左右。两个台体南部相距6米,并填充以石头;北部通过一夯土带相连,长6-9米,宽3米。这些夯土遗存南北两侧也均发现有铺石遗存。

3号基址:目前发现部分基址,规模与范围还不是很清楚。

3.第8组建筑

该组建筑也呈院落结构形态。主要的遗存为院墙、铺石遗迹、小型夯土台基建筑、大型夯土台基建筑。

院墙部分:目前发现了东墙、南墙、部分北墙、部分西墙。南墙部分位于中部通道的门址向东延伸部分,通长107.3米,最窄处为2.5米,其它区段则大于此数据,此外还有一些附属建筑;南墙北侧为铺石遗存,与东墙呈“T”形相交,南侧为第三排建筑的北侧。东墙现存部分南北长60米左右,与南侧的第三排、北侧的第五排建筑共用东墙,最宽处6米、最窄处为4.5米,其西侧与夯土建筑基址相连。北墙遗址似乎与建筑基址相连为一体。西墙发现了两门址间的部分墙体,两门址间南北长64.4米,南部残存的墙垣宽4.7米、北部残存部分宽6.2米,中部墙垣处有现代建筑垃圾目前尚未勘探。

建筑基址共发现6处,与其中的铺石遗存组合起来,分为西、中、东三列。每列遗存从南墙部分开始,最南侧为一处铺石遗存,南北向排列,紧挨着的是左右相连的两处近方形夯土台基,台基的北侧边缘还有部分铺石遗存,再向北为一处空白区域,似为一处庭院,庭院北侧为一处较大型的夯土基址,基址的北界似为整个院落的北墙。

西列建筑

铺石遗存 平面里凸形,与第7组建筑中的铺石遗存平面、规格基本一致;东西通长32、南北14米。

1号夯土基址 平面呈反“凹”形,基本结构同第7组建筑的1号基址,1号基址的西侧夯土基址东西10.9-12.6、南北12米;东侧夯土基址东西12.2-12.8、南北12米;中部的连结部分东西长5.14-7.9、南北宽3米左右。

2号夯土基址:目前仅发现部分夯土遗存,具体规模不清。

西列建筑与中列建筑的分隔建筑 目前在1号基址的东侧发现一段墙垣,分别突出建筑基址4-6、宽2.5米,为二者间的分隔标志。

中列建筑

铺石遗存:平面也呈凸形,东西通长31.6、南北宽13.8米,铺石的区域呈条状,宽度为5-6米左右。

3号基址:平面呈反“凹”形,基本结构同西列建筑的1号基址;该基址的西侧夯土基址东西长13-13.8、南北宽10-12米;东侧夯土基址东西宽10、南北长14米左右,基址的北侧可能还有相关的附属结构。

庭院部分平面呈L形,北部较窄,位于建筑遗址的西边缘,南北长11、宽2.7米;L形的下部为一处较宽的区域,南侧为3号基址,北侧为4号基址,东西长31.6米,南北宽5-6.5米。

4号基址:平面大致呈方形,中部有两处无夯土区域。基址东西长34.3,南北宽28.6米。该基址与相邻的6号基址连为一体。

东列建筑

最南边的院墙较宽。

铺石遗存总体形制同中列、西列的类似遗存。

5号基址:平面呈反“凹”形,分为东西侧两个台体,西侧台体东西长11、南北宽10,东侧台体东西长11、南北宽10,中部连结部分东西长6.3米、南北宽3.2米。

庭院部分,也呈L形,北部较窄,似为附属于建筑基址的部分;南部为东西长28米、南北宽10米左右。

6号基址:平面总体呈长方形,东西31.4米、南北宽28.6米;北部有一条东西向长方形的无夯区,长21.8米、宽2.8米;中部有一L形的无夯区,东西长10.3、宽3-4米左右。6号基址与4号基址北部基本相连,我们以L形无夯区作为二者的分界。

第四排建筑南北界限应该南自院墙的南边缘,北至第8组建筑4、6号建筑基址的北边缘与第7组建筑的北部建筑边缘一线,所以其南北宽约为62米;东自东院墙内侧,西边缘已被破坏。

从建筑布局看,第四排建筑以中部的通道为对称轴,第7、8组建筑左右对称。从第8组建筑看,为一个院落内有东、中、西三列建筑遗存,每列由门址、庭院、大型殿址南北排列组成。

第四排与其南侧的第三排建筑共用第四排建筑的南院墙,与其北邻的第五排建筑则通过一条界于二者间的南北宽8-10米的铺石遗存作为分隔界标或通道。

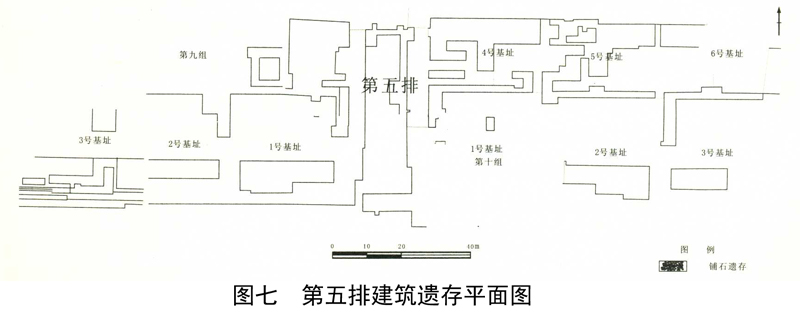

(五)第五排建筑

位于第四排建筑遗存之北,界于第四排、第六排建筑遗存之间。目前发现的遗存包括中部的南北通道建筑、东西侧的院落遗存,布局以中间的通道为中轴,东西侧各为东西两组院落建筑,分别定为第9组、第10组建筑,每组建筑中又分别由一些夯土遗迹及相关遗存组成。

1.中部通道遗存

该区域南北长49.5、东西宽12.7米;由东、西侧的院墙及南北门址围成。南部门址呈长方形,东西长13.5米、南北宽5米,东端与东院的南墙相连,西端与西墙的南墙间距2.2米,可能系破坏所致。

2.第9组建筑

该组建筑呈院落结构形态。院落东墙南自墙体南边缘、北至第六排建筑的南边缘,长54.5、宽约4.6米;西墙被现代村落破坏,目前没有发现;南墙东西长约98、宽约4-6米。院落内的建筑基址分为南北两排,南排三组东西并列的大型基址,北部的为附属于南排建筑的小型基址。我们将南排的三组基址编为1-3号,北排编为4号基址。

1号基址:南自南墙,与南墙、东墙连为一体,南北32、东西30米,南部有一处大致呈L形的无夯区域,东西长26.9、南北宽6-7.8米。

2号基址:在南部与1号基址连为一体,北部东西33米左右;南部也有一处L形的无夯区域,东西长28、南北宽5-9米。

3号基址:南部也是与2号基址南部连为一体,北部发现的部分东西残长16米,向西的部分被取土壕所破坏。

在1-3号基址与第六排建筑南墙间22米的区域内目前发现4号基址。4号基址在1号基址的北侧,距1号基址2.5米。大致呈方形,边长为11米左右。

3.第10组建筑

该组建筑也呈院落结构形态。院落的南墙西起门址东到东院墙内侧,东西通长101.7米;北墙为第六排建筑的南墙;西墙界于两门址间,南北长53、宽约4.2米;东墙基本上与建筑基址连为一体。

院落内的建筑基址分为南北两排,南排为三组大型建筑基址东西并列,北排为南排建筑的附属建筑。我们分别将南排建筑自西向东编为1-3号建筑,将北排建筑编为4-6号建筑。

1号建筑:南部的部分被破坏,北部残存的部分东西长26.6、南北12.8米。

2号建筑:南起南院墙,南北32.6、东西26.9米;南部有一呈L形的长方形无夯土区域,东西长25、南北宽6.2-10.1米。

3号建筑:南起南院墙,与2号建筑基址的南部连为一体,整个部分南北35.2、东西25.7米。北部南北长19.6、东西宽4.6米的区域无夯土,是为2、3号建筑的分界。

4号建筑:位于1号建筑的北侧2米处。平面总体呈“凹”形。东侧台体东西13.1米、南北12米,中部有两处被破坏的长条状区域;西侧台体东西长13.8、南北11米;东西侧台体的连结部分,宽4.2、长5.6米。

5号建筑:位于2号建筑的北侧,二者也是相距2米。平面总体上也呈“凹”形,西侧台体东西10.7、南北12.6米,中部有L形的无夯区域,系被扰动所致;东侧台体东西13.8,南北12.3米;二者的连结部分东西长5.7、南北2.8米。4、5号建筑间南北侧各有一条宽度为2.8米的墙垣,为二者的分界。

6号建筑:位于3号建筑的北侧,二者相距2.5米。与5号建筑平面形状相同。西侧台体东西13.2、南北12.8米;东侧台体东西12.8、南北12.6米;二者的连结部分东西长5.4、宽2.5米。5、6号建筑间也是通过宽2.8米的墙垣作为分隔标志。

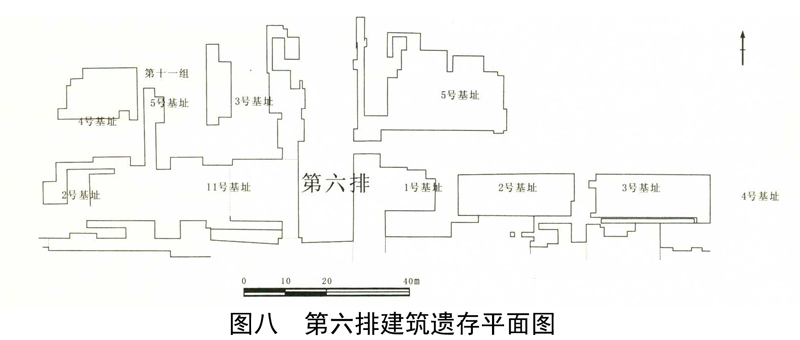

(六)第六排建筑

位于第五排建筑之北,介于第五排与第七排建筑之间。现在地表中部为农田,西部为原来的村落,东部是一个早期的取土坑,所以只有中部保存有一些建筑遗存。目前保留的遗存大致也可分为西部、中部通道、东部三部分,其中西部、东部也为院落结构形式,分别编为第11、12组建筑。

1.中部通道部分

位于第六排南端的门址以北、第七排的门址以南,东西介于第11组建筑的东墙、第12组建筑的西墙之间,南北长63、东西宽11-13米。南门门址平面呈长方形,东西长13.1、南北宽6.2米。

2.第11组建筑

目前发现的该组建筑也表现出呈院落结构形态,由于西部受村落的影响,仅发现该组建筑的东半部,目前发现的遗存包括部分东院墙、部分南院墙、院内5处零散的建筑基址;以下分述之。

东院墙:目前残存部分南北长55米左右,宽2-8米,与部分建筑遗存连为一体。

南院墙:目前残存部分从东墙外侧算起长61米,墙垣宽3.2米;北侧也与部分建筑基址相连。

1号基址:平面呈反“凹”形,由东西侧台体及二者的连结部分组成。东侧台体位于东墙内侧,与东墙相连,东西13.2、南北13.2米;西侧台体位于一处墙垣的东侧,台体东西10.5、南北12.4米;二者的连结部分东西长5.7-7.3、宽3米。1号基址与南部院墙间的空白区域发现有部分铺石遗存。

2号基址:平面也呈反“凹”形,由东侧台体、中部连结部分与西部台体三部分组成,西部台体仅保留有局部。东部台体,位于墙垣的西侧,东西12.6、南北12.7米,局部有被扰动的现象;中间连结部分,东西5.8、南北宽2米;西侧台体保留部分南北11、东西2.5-6米。

3号基址:残存部分呈长方形,南北长20、东西宽3-6米。

4号基址:残存部分呈长方形,南北、东西各13.5米,西部边缘有曲折。

5号基址:介于3、4号基址之间,为一段南北向的墙垣,并为1、2号基址的分隔标志。南北长18、宽2.8-5米。

3.第12组建筑

发现的遗存总体呈长方形,东北部受取土壕影响,大部分重要遗存被破坏。该组建筑呈院落结构形态。目前发现的建筑遗迹主要有南院墙、部分西院墙、南部4个建筑基址(编为1-4号)、北部一个大型基址(编为5号)。

南院墙:由西墙外侧到东墙外侧总长105.7米,墙垣宽度不一,最窄处2.5-3.5米,最宽处8米,可能与一部分建筑基址相连。

西院墙:由南部门址内侧向北残存部分53米左右,残存宽度2-4.7米。

1号基址:位于西墙西侧,平面呈方形;东西12.3、南北12米,东北角处有曲折。

2号基址:位于1号基址以东5.4米处,平面呈长方形,南与南院墙遗存相连。主要部分东西长29.4米,南北宽11.2米。

3号基址:位于2号基址东侧,二者相距5.3米,主体部分平面呈长方形,东西长29.6、南北10.2米。

4号基址:位于3号基址东侧,二者相距6米,主体部分至东墙外侧15.4、南北6.7米。

5号基址:位于1、2号基址北侧,距1号基址7.5米,平面大致呈方形,北部破坏较多,边缘曲折;东西长30.5、南北24.5米。

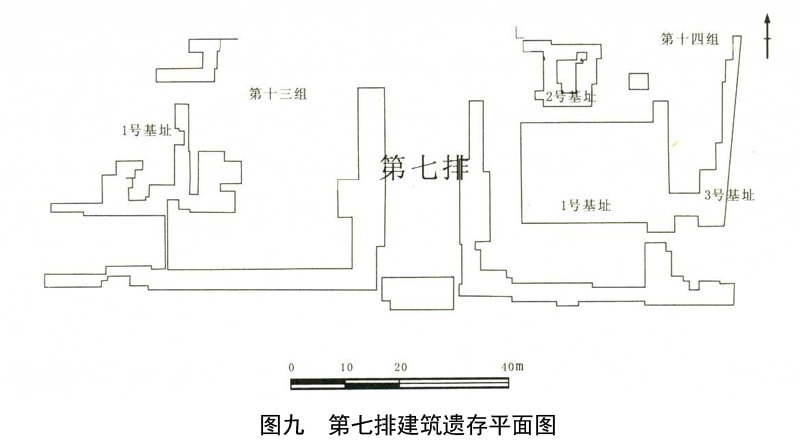

(七)第七排建筑

位于第六排建筑之北,介于第六排与第八排建筑之间。现在地表为原村落,东部是一个早期的取土坑,目前保留的遗存大致也为西部、中部通道、东部三部分,其中西部、东部也为院落结构形式,分别编为第13、14组建筑。

1.中部通道

介于南部的门址建筑与北侧门址之间,东西介于院墙之间。宽度为12米、南北长50米。

2.第13组建筑

该组建筑呈院落结构形态。院落所在的区域也遭到了后期的破坏,其西半部分所在区域由于后期的破坏,部分建筑遗迹已经不存在,包括西墙和南墙的西半段。目前发现的建筑遗迹主要有东墙、南墙(东段)、建筑基址(编为1号基址)。

东墙:南北长37、东西宽5米,其北端被破坏。

南墙:从东墙外侧到两端共103米,墙垣宽度3-4米。

1号基址:形状不规则,东西35、南北17米,距东墙17米,距南墙10米,

3.第14组建筑

该组建筑呈院落结构形态。院落所在的区域遭到了后期破坏,其东半部分其所在的区域由于后期的破坏,东墙和南墙的东半段已经不存在了,目前发现的建筑遗迹主要有南墙、西墙、建筑基址(编为1-3号)。

西墙:南北长35、东西宽2.6-4.4米.

南墙:目前残存部分东西长54、宽2-3米,东段已经被破坏。

1号基址:呈长方形,东西长27.2、南北宽17.3米,距西墙7米,距南墙12米。

2号基址:平面大致呈方形,东西长15、南北宽12米,中部有被扰动破坏的现象。

3号基址:位于1号基址的东侧,与1号基址相连;连结部分长5.4、宽4米。目前发现的基址主体部分南北28、东西宽4米,东部被取土壕所破坏。

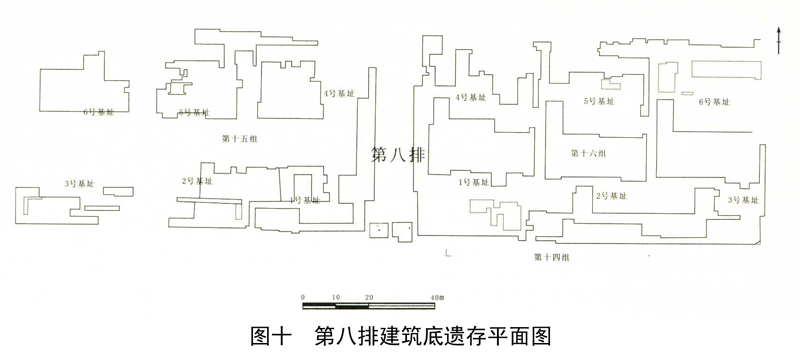

(八)第八排建筑

位于第七排建筑之北,介于第七排与第九排建筑之间。现在地表为农田,主要种植石榴树,西部原为村民村落;目前保留的遗存大致也为西部、中部通道、东部三部分,其中中部为通道,西部、东部为院落结构形式,分别编为第15、16组建筑。

1.中部通道

呈南北向的长方形,介于南北门址与东西院墙之间,南北63、东西12.5米。南部门址东西通长12、南北宽4.5米,中部有断开的部分。

2.第15组建筑

该组建筑呈院落结构形态。院落所在的区域由于后期的破坏,部分建筑遗迹已经不存在,其西墙所在的位置被取土壕破坏,因此未见西墙的夯土地基。南墙和东墙也不完整。但从目前的钻探情况来看,其整体结构应与其它院落相同。目前发现的主要遗存为院墙,院墙内分为南北两排建筑,南部建筑编为1-3号基址,北部建筑编为4-6号基址。

院墙

南墙:东起东墙外侧西至西墙外侧,通长105米,墙垣最窄处2.4米,墙垣与部分建筑遗存相连。

东墙:南起南墙外侧,残存50米左右,宽2-5米。

北墙:仅在中段残存东西长40米左右,宽1-4.5米。

1号基址:位于南排,东邻东墙,平面呈反“凹”形,由东侧台体、连结部分、西侧台体三部分组成。东侧墙体紧邻东墙,东西长12、南北宽11米,中部被扰动;连结部分东西长5.3、南北宽2米。西部台体东西长14、南北宽11米。1号基址与南墙相距7米,其间空白区域发现有零星的石块。

2号基址:位于1号基址的两侧,平面也呈反“凹”形,由东侧台体、连结部分、西侧台体三部分组成,其东侧台体与1号基址的西侧台体本为一体,但其南部一条墙壁似为二者的分界。东侧台体东西长13、南北宽12米;中部连结部分不存;西部台体残存部分东西8.5、南北9.4米。

3号基址:残存零星的条状夯土,长8.7、宽2.6米。

4号基址:位于北排东端,大致呈方形,东西长20、南北16.5米;东边与西边缘有曲折。

5号基址:位于4号基址的西侧,相距8-9.5米;平面呈方形,东西21、南北16米;其东部有一条向北的墙垣,宽4.5米。

6号基址:位于5号基址的西侧,二者相距7米;平面呈方形,东西25、南北13米。

3.第16组建筑

该组建筑呈院落结构形态。院落内分为南北两排,南排为稍小的建筑基址(编为1-3号),北排为大型的基址(编为4-6号),基址间通过墙垣分隔或连结,因而表现为西、中、东三列的分组形式。

院落由四条夯土墙垣围成。

东墙:自南墙南侧到第九排建筑的南墙南侧南北长68、东西宽1-3米,东墙的中间部分有长约5米的一段缺口,未见夯土。

西墙:自南墙南侧到夯土北端南北长59、东西宽6米,西墙的北端与院落的西墙南端没有相接,二者之间有长约5米的缺口未见夯土。

南墙:以东西墙外侧计东西长约103、宽约3米;南墙北侧还与部分建筑遗迹相连,有些部位较宽。

1号基址:目前勘探的部分仅发现北部,大致呈长方形,以东端计南北宽10、东西长31米。1号基址与南墙之间的区域发现有零散的石块。

2号基址:平面呈反“凹”形,由东西台体及二者的连结部分构成。东西通长30.6、南北宽10.8米。与南墙相间的区域呈“凸”形,发现有石块。

3号基址:平面呈反“凹”形,与南墙相间的区域则呈“凸”形;总体东西长30、南北11米。

4号基址:总体呈长方形,北部破坏较甚。东西长24、南北18米。与1号建筑基址相距15-22米。

5号基址:总体上呈长方形,东西长24.5、南北宽17米。与2号基址相距16-22米。

6号基址:总体也呈方形,东西长24.6、南北宽17.3米。与3号基址相距15-23米。

4、5、6号基址间分别有一条南北向墙垣南起1-3号建筑北至北墙,宽2.4-3米左右。

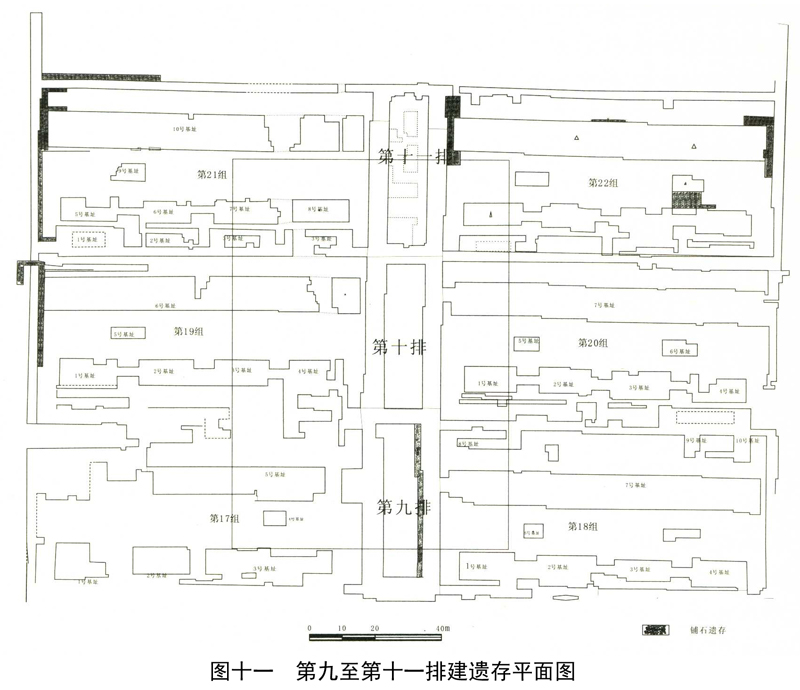

(九)第九排建筑

该排建筑位于第八排建筑之北,介于第八排与第十排建筑之间。东部区域地表现为农田,主要种植石榴树,西部原为村民村落;目前保留的遗存大致也为西部、中部通道、东部三部分,其中中部为通道,西部、东部为院落结构形式,分别编为第17、18组建筑。

1.中部通道

平面呈南北向长方形,介于南北门址与东西院墙之间;南北46、东西12米。南部门址呈长方形,东西通长12米、南北宽5.5米,东边缘发现有宽1.4米的石块条带。

2.第17组建筑

该组建筑呈院落结构形态。主要遗存有院墙、院墙内的夯土建筑基址(编为1-5号)。

院墙由四条夯土墙垣围成。东墙、西墙保存较好,南、北墙破坏较甚。东墙南北长52、东西宽6米。西墙南北长52、东西宽3米,西墙向南北方向延伸,并为南、北侧院落的西墙。南墙目前只发现中部长约36米的一段和东端长约6米的一段,宽3米。北墙残存部分夯土基址。

院落内部的主要建筑基址自南向北可分为三排。第一组由三个夯土台基组成,分别编为1-3号基址;第二排为1个长方形夯土台,编为4号基址;第三排为一个大型的东西长方形夯土基址,编为5号基址。

1号基址:平面呈L形,东西10-16.3、南北11.8米,西距西墙约6米。

2号基址:平面呈长方形,东西约17.3、南北7.8米。

3号基址:平面总体上呈长方形,东西约37、南北7.8米,其南侧局部与南墙的台基相连接。

4号基址:位于1-3号基址所在的第一排北侧5米处,距其北侧的第三排建筑基址5.3米;平面呈长方形,东西长6.8、南北4.3米。

5号基址:位于第三排,平面呈长条状,总体上东西99、南北宽10.5米。由于受到后期破坏,基址保存有东、中、西三段。东段东西长6米,中段长53.6米,西段约有32米,南边缘破坏较甚。

3.第18组建筑

该组建筑呈院落结构形态。主要遗存为院落的墙垣及院内建筑基址,院内建筑基址自南向北由四排基址组成。

院落四周墙垣保存较好。

南墙:由西墙的东侧到东墙的内侧总长100.6、宽3米左右,北侧与第一排建筑基址的部分基址相连。东墙南北长50、东西宽3米。西墙南、北两墙之间的距离为48、东西宽6米。北墙东西长99.2、宽3米;其南侧与部分建筑基地相连。

院落内部的主要建筑基址自南向北可分为四排。第一排主要由四个夯土台基连接而成,编为1-4号基址;第二排有两个小型夯土基址,编为5-6号基址;第三排为一个大型长条形夯土基址,编为7号基址;第四排为靠近北墙的基址,分别编为8-10号基址。

1号基址:自西第一个夯土台基,平面呈长方形,东西约17、南北约7.5米,西距西墙约6米,南侧与南墙地基相连。

2号基址:平面呈长方形,东西约17、南北约9米,南侧与南墙地基相连。

3号基址:平面呈长方形,东西约17、南北约7米。

4号基址:平面基本呈长方形,东西约17、南北约9米,东距东墙约6米。南侧与南墙地基相连。以上四个夯土台基之间由宽度约3米的夯土相连接。

5号基址:自西侧开始第一个夯土台基,平面呈长方形,东西约6、南北约4米,西距西墙约24米。

6号基址:为本排的第二个夯土台基,基本也呈长方形,东西约11、南北约3.5米,东端距东墙19米。

7号基址:平面呈长方形,东西长94.7、南北宽10.5-10.9米,西端与西墙地基相连,东端距东墙2米。

8-10基址为三个小型的夯土台基,8号夯土台基呈L形,东西长19、南北宽5.5米,北侧与北墙地基相连;9号夯土台基呈长方形,东西长5、南北宽7米,北侧与北墙地基相连;10号夯土台基呈L形,东西长13、南北宽8米,北侧与北墙地基相连。

(十)第十排建筑

该排建筑由中部通道、东西两侧建筑组成,东西侧建筑各为一个院落形式的组合,分别编为第19组、第20组建筑。

1.中部通道

呈南北向的长条状,由南北门址状建筑与东西院墙围合而成。南北长44.3、东西宽12米。

2.第19组建筑

该组建筑呈院落结构形态。目前发现的遗存有院墙及院内的三排建筑基址。

院墙由四条夯土墙垣台基围成。南墙目前仅发现东部的局部墙垣,介于东西墙内侧间的距离为98.7米。东墙,自南墙南侧到北墙的南侧50.7、东西宽6米。北墙,也即北侧的建筑的南墙,介于东墙与西墙内侧的距离99.7米。西墙也为公共的西墙的一部分,介于南北两墙间的距离为47.5米。西墙内侧有一条带状铺石遗存,南北长32、宽2米左右;这一铺石遗存还呈U形延伸到西墙与内城西墙之间。

院落内部的主要建筑基址自南向北可分为三排。第一排主要由四个夯土台基连接而成,自西向东编为1-4号;第二排目前发现一个夯土基址,编为5号基址;第三排为一个大型长条形夯土基址,编为6号基址。

1号基址:为自西向东第一个夯土台基,平面呈长方形,东西约17、南北约9米,西距西墙约6米。

2号基址:为第二个夯土台基,基本也呈长方形,个别边缘稍有突出,东西约17、南北约9米。

3号基址:基本呈长方形,东西约17、南北约9米。

4号基址:总体上呈长方形,东西约17、南北约15米,其南侧与南墙的台基相接,东距东墙约6米。

四个夯土台基之间由宽度约3米的夯土相连接

5号基址:是一个规模较小的夯土基址,整体呈长方形,东西向10、南北向3.5米,西距西墙21米,北侧距第三排建筑基址约5米。

6号基址:为一个大型的夯土台基,基本呈长方形,东西长95.6米,西边缘南北长8.6米,东边缘南北宽10.7米;北侧距北墙7米,西端距西墙2米,东端距东墙2米,在台基的东半部分有一个宽约6米的缺口未见夯土,系冲刷而成。

3.第20组建筑

该组建筑呈院落结构形态。目前发现的遗存有院墙及院内的三排建筑基址。

院墙由四条夯土墙垣台基围成。

南墙:该墙也是其南侧的第18组建筑的北墙,保存基本完整,其北侧与一些建筑相连;介于东西墙间的墙垣长99.2米,宽3米。与该墙东段北侧相连的为一个长约22、宽约7米的夯土台基,台基中间有长约17米,宽约3.5的部分没有夯土。东墙也为公共东墙内一部分,南北墙间长48、北部宽3米。北墙也即北侧的第十一排建筑的南墙,介于东墙与西墙内侧间的距离99.7米。西墙也为公共的西墙的一部分,介于南北两墙间的距离为47米。

院落内部的主要建筑基址自南向北可分为三排。第一排主要由四个夯土台基连接而成,自西向东编为1-4号;第二排目前发现两个夯土基址,编为5、6号基址;第三排为一个大型长条状夯土基址,编为7号基址。

1号基址:为自西向东的第一个夯土台基,平面呈长方形,东西约15、南北约7.5米,西距西墙约9米。

2号基址:为第二个夯土台基,基本也呈长方形,个别边缘稍有突出,东西约15、南北约7.5米。

3号基址:形状基本呈长方形,东西约l5、南北约7.5米。

4号基址:基本呈长方形,东西约15、南北约7.5米。东距东墙约7米。

四个夯土台基之间由宽度约3米的夯土相连接

5号基址:自西向东的第一个夯土基址,平面为长方形,东西长7.5、南北宽4米,北距第三排夯土台基约6米。

6号基址:平面呈长方形,东西长10、南北宽4米,北距第三排夯土台基约6米。

7号基址:为一个大型的夯土台基,呈长条状,南边缘东西长97米,北边缘东西长94米,南北宽10.5-10.7米,北侧距北墙7米,东西两端分别与东墙和西墙的夯土地基相接。

(十一)第十一排建筑

该排建筑由中部通道、东西两侧建筑组成,东西侧建筑各为一个院落形式的组合,分别编为第21组、第22组建筑。

1.中部通道

呈南北向的长条状,由南北门址建筑与东西院墙围合而成。南北长45.9米、东西宽12米。

2.第21组建筑

该组建筑呈院落结构形态。目前发现的遗存有院墙及院内的四排建筑基址。

院墙由四条夯土墙垣台基围成。南墙是其南侧的第19组建筑的北墙,保存基本完好,介于东墙与西墙内侧的距离99.7米,其北侧与一些建筑相连;南墙西段的北侧发现有宽度为1.5米的铺石遗存。东墙为公共东墙内一部分,南北墙间长48米,平均宽度为5米。北墙介于东墙与西墙内侧之间的距离为100.3米,墙垣宽2.6-2.7米。在西段墙垣的南北两侧各发现一段傍于墙垣的铺石遗存;北侧宽2米,西自西墙,向东延伸36.5米;南侧铺石遗存宽2米,傍北墙的长度为7.8米。西墙也为公共的西墙的一部分,介于南北两墙间的距离为47米;西墙内侧有宽度为1.3-2.6米的铺石遗存。

院落内部的主要建筑基址自南向北可分为四排。第一排建筑与南墙连结,主要由四个夯土台基连接而成,自西向东编为1-4号;第二排有四个夯土基址,自西向东编为5-8号基址;第三排为一个小型夯土基址,编为9号基址;第四排建筑为一个长条形建筑基址,编为10号基址。

1号基址:南墙内侧自西向东第一个基址,平面呈长方形,东西长20.6、南北宽5米;内部有一个东西10、南北4米的无夯区域。

2号基址:平面呈长方形,东西长18米,距南墙6米;北与第二排建筑相连,连结部分宽2米;内部也有空白无夯区。

3号基址:平面呈长方形,东西通长20米,距南墙6米。

4号基址:平面也呈长方形,东西长20米,距南墙5.8米。中西部被破坏,形成一个L形无夯区域。

5号基址:为第二排自西向东的第一个夯土台基,平面呈长方形,东西约15米,南北约7.5米,西距西墙约9米。

6号基址:为第二排自西向东的第二个夯土台基,基本呈长方形,个别边缘稍有突出,东西约15米,南北约7.5米。

7号基址:为第二排自西向东的第三个台基,形状基本呈长方形,东西约15米,南北约7.5米。

8号基址:为第二排自西向东的第四个台基,基本呈长方形,东西约15米,南北约7.5米,东距东墙约7米。

四个夯土台基之间由宽度约3米的夯土相连接。

9号基址:为第三排的遗存,平面为长方形,东西长7.5米,南北宽4米,北距第四排夯土台基约6米。

10号基址:为一个大型的夯土台基,呈长条形。南边缘东西长95.8米,北边缘东西长95.5米,南北宽10.5-10.7米,北侧距北墙7米,东西两端分别与东墙和西墙的夯土地基相接。

院落中的部分地面铺设有石块,主要位于三个地点,一是西墙北端的东侧,南北长约18、宽约3米,第二个地点位于北墙西端的南侧,长约8、宽约1米,第三个地点位于第一组建筑基址北侧的西端,长约6、宽约1米。

3.第22组建筑

该组建筑呈院落结构形态。目前发现的遗存有院墙及院内的四排建筑基址。

院墙由四条夯土墙垣台基围成。南墙,该墙也是其南侧的第20组建筑的北墙,保存基本完好,介于东墙与西墙内侧的距离99.7米。其北侧与一些建筑相连。东墙为公共东墙内一部分,南北墙间长47米,宽度为2.7-3.6米。北墙介于东墙与西墙内侧之间的距离为99.3米,墙垣宽2.5米。西墙介于南北两墙间的距离为47.3米,墙垣宽度为5.6米。

院落内部的主要建筑基址自南向北可分为四排。第一排建筑与南墙连结,主要由四个夯土台基连接而成,自西向东编为1-4号;第二排发现有四个夯土基址,编为5-8号基址;第三排为两个小型夯土基址,编为9-10号基址;第四排建筑为一个长条形建筑基址,编为11号基址。

1号基址:为自西向东的第一个夯土台基,平面呈长方形,东西约20、南北5米,西距西墙约6米,其南侧与南墙的台基相连。

2号基址:为第二个夯土台基,平面呈长方形,东西约19、南北约4.8-5.2米,其西侧距第一个夯土台基约6米,南侧与南墙的台基相连。

3号基址:为第三个夯土台基,平面基本呈长条形,东西约19、南北约5.3米,南距南墙约1-3米,北与第二排建筑相连。

4号基址:残存部分呈长条形,东西长20、南北宽3米,东端距东墙约6米。

5号基址:第二排自西向东第一个夯土台基,平面呈长方形,东西约17、南北约8米,西距西墙约6米。

6号基址:第二排第二个夯土台基,平面基本也呈长方形,个别边缘稍有突出,东西约18米,南北约6.5米;北边缘有铺石遗存。

7号基址:第三个夯土台基,形状基本呈长方形,东西长约16、南北宽约6.6米,其南侧与南墙的台基相接。

8号基址:第四个夯土台基,基本呈长方形,东西长约17、南北宽约7米,东距东墙约7米。四个夯土台基之间由宽度约3米的夯土带相连接。

9号基址:自西向东第一个基址,平面为长方形,东西长10、南北宽4米,西距西墙20米,距北侧建筑基址约4.5米。

10号基址:自东向西第二个夯土台基,平面基本呈长方形,东西长10、南北宽3.5-4.5米,西距第一个夯土台基约36米,东距东墙约20米,距北侧的夯土台基约4.5米;与南侧的7、8号基址之间发现大片的铺石遗存。

11号基址:为一个大型的夯土台基,基本呈长条形,东西长95.2、南北宽10.7米,北侧距北墙9米,西端距西墙2米,东端距东墙2米;在北边缘局部发现一些零散的铺石遗存,基址的东侧、西侧与墙垣之间的区域以石块填充。

四、结语

(一)对建筑特点的认识

通过对EC区-HC区建筑遗址系统的勘探,我们对这一区域秦代建筑遗存有了初步的认识。

该建筑群总体南北长692米,南起原封土北侧3米处,北至建筑的北墙外侧;从墙垣外侧测得东西宽228米。东西两侧的墙垣北与内城墙相连,东侧的墙垣南部可能与东西向内城墙垣相连,西侧的墙垣南段被破坏,东西侧的墙垣分别与东西侧的内城城垣距6米左右,北墙垣与东西墙垣相连,与内城北垣平行,距内城北垣18-20米。

该建筑群内的建筑单元从平面形制与建筑结构上分析,总体上可分为两类。

第一类:大型的夯土台基式建筑。发现于建筑群的最南端的第一排,其北邻的建筑虽与其相连,但是其建筑形式已有变化。

第二类:院落式建筑。自第二排建筑开始,均为此类建筑。目前明确的院落建筑有10排,分布于第一类建筑北侧。每排南北宽55-60米左右,南北间以散水或墙垣分开,以中间的通道为中轴对称分布,结构基本一致。其中第一排目前仅存西侧的一组大型建筑基址,边缘部分的院落结构破坏较为严重;东侧院落基本上已破坏殆尽。第二排建筑左右侧院落内有两组大型建筑基址,东西长34米,南北宽21米,院内还有一些附属建筑。第三至七排东西院落内各有三组大型建筑基址,东西长24-31米,南北宽17-20米左右,并有附属的相关遗存。第八至十排两侧的院落内主要为一条较大型的夯土台基,东西长95米,南北宽11米。

从目前的发现看,大致可分为如下两类形式的建筑组合:一类为大型夯土台基建筑,另一类为相对封闭的院落组合。第二类建筑形式中,相对封闭的建筑群组内的建筑单位有主次之分,一般以大型的夯土台基作为中心,辅以其它类型较小规模的建筑,基址周围设有围墙,形成一个相对独立的院落结构。从结构上看,南部的大型台基式建筑可能为台、殿形式,北部的建筑为宫室建筑。

总之,该区域建筑遗存的勘探提供了秦始皇陵园地面建筑,特别是礼制性建筑最新的资料,有利于我们对秦始皇陵陵寝制度进行更深入的研究。

(二)对建筑性质及功用的认识

根据陵园早期的勘探、发掘与研究情况,我们可以看到由于资料的不统一,无法对封土北侧存在的建筑遗址形成系统的认识,此次我们的工作有望在前人工作的基础上,形成完整的陵园内城北区建筑群的资料。

学界一般认为,封土北侧建筑与传统文献记载的“陵侧出寝”相对应,认为第一排建筑为寝殿建筑,第二组以及第二组以北的定义为便殿建筑,这种观点可备一说。我们认为内城北部西区发现的这些建筑从整体上考虑具有陵侧出寝的性质。这一建筑群与文献中的“寝”相对应,其不同类型的建筑可能对应正寝与燕寝。由于考古材料可提供的相关文字、实物证据较少,还需要从文献与考古出土物结合来进一步探索这些建筑的称谓、性质和功能等。

附记:参加此次工作的人员有张卫星、陈治国、王煊、张立莹,配合工作的技工有吴学功、李春文、徐盼、董育锋、和友利、姜高、孙小东、王勇、张碧超以及博物院秦始皇帝陵考古一队工人等,绘图者为吴学功、李春文,图纸矢量化为何雅维。

执笔:张卫星、陈治国、王煊、张立莹。

注释

[1]a.陕西省文物管理委员会:《秦始皇陵调查简报》,《考古》1962年第8期。b.陕西省考古研究所、秦始皇兵马俑博物馆:《秦始皇帝陵园考古报告(1999)》,科学出版社,2000年。c.张占民:《秦俑之谜新探》,陕西人民美术出版社,1992年。d.袁仲一:《秦始皇陵兵马俑研究》,文物出版社,1990年。e.袁仲一:《秦始皇陵考古发现与研究》,陕西人民出版社,2002年。

[2]陕西省考古研究所、秦始皇兵马俑博物馆:《秦始皇帝陵园考古报告(2001-2003)》,文物出版社,2005年。

[3]a.张占民:《秦始皇陵北寝殿建筑群的发现与初步研究》,《考古文物研究》,三秦出版社,1996年。b.《秦陵考古又有重大发现——一座大型陵寝建筑遗址面世》,《陕西日报》1995年8月25日。c.张占民、王兆麟:《秦始皇陵园发掘出一处大型陵寝建筑遗址》,《三秦都市报》1995年7月26日。

[4]a.赵康民:《秦始皇陵二、三、四号建筑遗迹》,《文物》1979年第12期。b.袁仲一:《秦始皇陵考古发现与研究》,陕西人民出版社,2002年。

[5]a.秦俑考古队:《秦始皇陵西侧丽山食官建筑遗址清理简报》,《文博》1987年第6期。b.同[1]e。c.袁仲一:《秦代金文、陶文杂考三则》,《考古与文物》1982年第4期。d.同[1]d。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011