您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

秦兵马俑一号坑军队指挥系统试析

邵文斌

内容提要 文章分析了秦兵马俑一号坑内陶俑、甬钟、鼓迹、战车、兵器等遗存的布局、组合与性质,发现秦兵马俑一号坑呈轴对称分布,研究了秦兵马俑一号坑的军队指挥系统的构成与运行机制,认为秦兵马俑一号坑军队具有完整的作战指挥系统,钟、鼓、旗、指挥车、军吏等指挥元素之间有良好的配合,每辆车上的高级军吏俑与车右俑之间有明确的分工协作,推测车上击鼓鸣钟的指挥命令可能来源于更高一级的指挥者;整个一号坑构成若干个以指挥车为中心的作战单元,分两个层次来发挥其指挥体系发号施令的实战指挥作用。

关键词 秦兵马俑 一号坑 指挥 系统

秦兵马俑一号坑发现于1974年,经过多次发掘与清理[1],其形制、布局与内涵等情况得到了基本的认识。一号坑、二号坑和三号坑“当为秦始皇陵的一组陪葬坑”,“战车和武士俑的制作形象逼真,是秦王朝军队的形象记录,为研究秦国的军事史提供了珍贵的实物资料”。[2]秦兵马俑一号坑出土有陶俑、陶马、战车、实用兵器、车马器以及相关遗存,内涵丰富,其写实的艺术风格与器物的实用性已经成为人们的共识,它们所表现出来的信息在很大程度上反映了秦代军事、经济、生活、文化等方面的真实面貌。

关于秦兵马俑一号坑,许多学者先后从不同角度进行过研究并提出了多种看法。有学者认为一号坑属于秦兵马俑军阵中的主军配置,采取的是一种春秋时代和车阵相应的“鱼丽之阵”[3]。袁仲一先生认为一号坑“军阵排列整齐有序,是四方如绳的方阵”,是体现了“锋必锐、本必鸿”布阵原则的“戒备森严、整装待发的居阵”[4]。王学理先生认为一号坑是“一个独具特色的临战队形,虽然它还只是属于步兵同车兵组成的秦阵之一种,其军事史的意义却是极其深远的”,并分析了“秦俑矩阵”的指挥系统的特点[5]。虽然秦兵马俑一号坑的军阵性质的观点较多,但由于目前发掘面积和出土遗存有限,分析军阵的性质与结构尚有缺憾。王学理、郭宝发两位先生分别就秦俑军阵的指挥系统的构成元素作了分析[6],但是未讨论指挥元素实施方式。本文将在诸位学者研究的基础上,从一号坑历年已经出土的陶俑、战车、兵器等考古遗存资料出发,分析其中与军队指挥系统相关的考古遗存及其分布特点,结合相关文献试图了解秦兵马俑一号坑的军队指挥系统内涵与运行机制。

一、秦兵马俑一号坑内遗存的发现与分布

秦兵马俑一号坑为长方形地下巷道式土木结构建筑,东西长230米,南北宽62米。一号坑东西两端各有一条南北向的长廊,两廊之间用十条东西向夯土隔墙把俑坑分隔为11条过洞。长廊和过洞底部铺砖,内置各类型手持兵器的陶俑和驷马木质战车,排列有序。从目前的发掘资料推断,秦兵马俑一号坑共有陶俑、陶马约6000件,战车50余乘。下面将对一号坑已经出土的陶俑、战车等各类遗存的发现与分布进行分析介绍。

1.陶俑的发现与分布

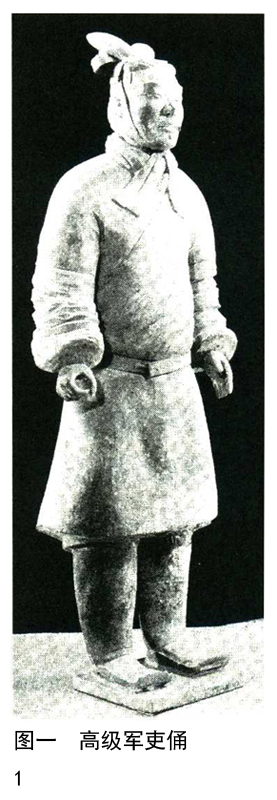

秦兵马俑一号坑内陶俑可以分为军吏俑和普通士兵俑两类。军吏俑根据所戴冠与所穿铠甲的不同可以分为三个级别:高级军吏俑(俗称将军俑)、中级军吏俑和低级军吏俑[7],根据出土位置可以分为车兵军吏俑与步兵军吏俑。

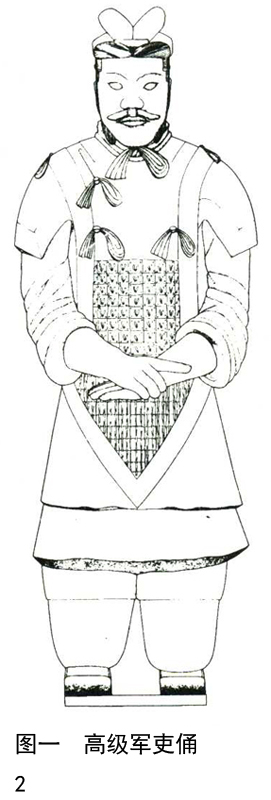

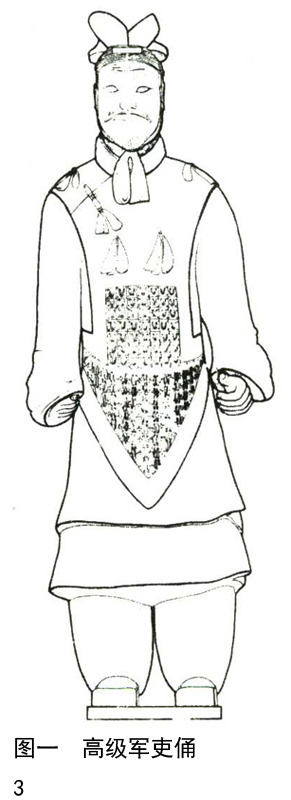

每辆车后或者车上均有三件车兵俑,分别为军吏俑、驭手俑和车右俑。目前报告所见头戴鹖冠的高级军吏俑5件均为车兵军吏俑,且分布比较有规律,姿势略有区别。其中的两件没有穿着铠甲的头戴鹖冠的军吏俑编号分别为T1G3:15(图一:1)和T19G9:13,位于相对称的第三和第九过洞的第一辆车后,且左手伸张,右手半握拳。另外3件穿着彩色鱼鳞状铠甲的头戴鹖冠的军吏俑编号分别为T10G5:15(图一:3)、T2G2:97(图一:2)和T20G10:97,第五过洞的陶俑左手半握拳,右手握紧缩于袖管内;后面两件陶俑位于相对称的第二和第十过洞的第2辆车上,且手势相同,双手交垂腹前,左手在下右手在上,作拄剑状(图一:2)。对拄剑状的高级军吏俑进行推算,其手部到脚下踏板的距离在85厘米左右,与一号坑出土铜剑的长度(81-94.8厘米)比较接近,认为其为拄剑姿势有一定道理。由此不难看出高级军吏俑均出自车上,相同装束与姿势的陶俑在一号坑内呈对称分布,但是手持兵器有所区别,可能反映了在军队内的不同作用。

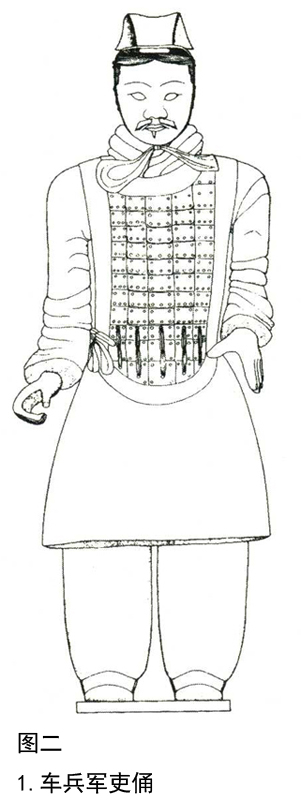

另有三件军吏俑同样位于战车上,据其所戴冠与铠甲特征判断,属于中级军吏俑(图二:1),头戴长冠,身穿只有前胸甲的铠甲,而无背甲与披膊,双臂微向前屈,左手伸张,右手半握拳,持物不明。

驭手俑和车右俑都头戴长冠,为中级或者低级军吏,均穿着较小甲片的铠甲,地位高于一般步兵俑,具有一定的官爵地位。车右俑(图二:2)全部相同,手势较为特别,右臂向前曲为90度,右手握拳朝上;左臂微向前曲,左手半握拳斜向上,均应持有兵器类物品,具体种类不清楚。御手俑(图二:3)亦全部相同,均为双手前伸的驾车姿势。步兵军吏俑都是头戴长冠的中级或者低级军吏俑,在前五方共出土34件,位于木质战车之前或之后,亦可说是位于同一类型武士俑队列的前部。其中32件铠甲俑,其所着铠甲明显不如高级军吏俑铠甲甲片细小精致。另外2件没有穿铠甲的军吏俑头戴长冠。步兵军吏俑胳膊与战车上发现的军吏俑不同,均一臂垂直向下,一臂弯曲呈90度,一手半握拳,另一手为握拳或者手指伸展状,都应该持有兵器类物品。车右俑与步兵军吏俑胳膊的差别可以肯定二者手中的物品应该有所不同,在军队中明显承担着不同的职责。

普通士兵俑包括隶属战车的徒兵俑和独立步兵俑两类,两类俑在服装和武器的配备上基本相似,地位上没有本质区别,但是根据其发髻、着装等的不同分布也不同,基本上仍然以第六过洞为中心轴对称分布。

2.兵器的发现与分布

秦兵马俑坑中出土的兵器主要有短兵器、长兵器和远射兵器三种。短兵器有剑和钩,长兵器有矛、戈、戟和铍,远射兵器为弓弩系列。

剑在秦兵马俑一号坑中发现较多,在前五方中的完整铜剑17件,残段8件,剑茎12件,另有剑首19件,格7件,琕109件,璏27件,这说明长剑的个体数量不少于109件。看来,不仅是高级军吏俑才能使用长剑,可能低级军吏甚至有些武士也可能使用长剑。所以,个体数量较多的长剑反映出其主人身份级别不是很高,并不是重要军事地位的象征物。

钩,2件,青铜质,形状像弯刀,分身与柄两部分。身呈弯月形,齐头、双刃,断面呈枣核形,柄为椭圆柱体。分别出土于一号坑开间第一列武士俑横队的左右两端的“军吏俑附近,是军吏佩带的仪卫性短兵器”[8]。

另外,长兵器在一号坑也有发现,其中不完全统计发现有铜矛19件,铁矛1件,铜戈3件,铜戟5件,铜铍16件。从这些数量、性质和陶俑的手势来看,长兵器主要属于普通士兵所用,可能各级别军吏俑也有使用,但是可以肯定的是这些长兵器同样反映了其使用者的身份与地位不高。

弓弩系列的远射兵器在一号坑内发现的遗存主要有弓、弩、矢箙、弓韬等,主要和武士俑的位置和作用有关系,使用者的身份和地位普遍不高。

兵器无法完全区分开陶俑的地位与身份,但是存在一定的关系。同样是高级军吏俑,有的作双手拄剑状,有的握拳似持长兵器,并不是统一兵器,职责可能存在差异。但是,可以肯定兵器在军队的指挥系统中没有直接作用。

3.战车的发现与分布

秦兵马俑坑内出土战车可以分为四种:一是一般甲士乘的战车,二是指挥车,三是佐车,四是驷乘车。这四种车的形制结构基本相同,只是乘员和职责不同,此外,装饰也略有不同[9]。一号坑出土战车以第二种指挥车为主,车上有驭手与军吏俑,目前没有发现其他三种车。

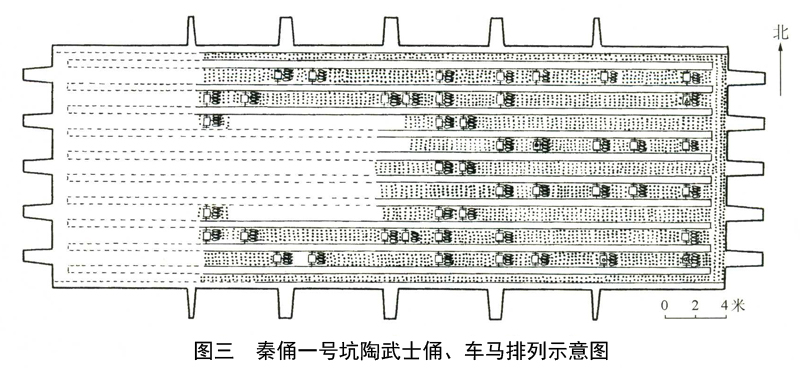

根据王学理先生的《秦俑一号坑陶武士俑、车马排列示意图》(图三)所示,结合一号坑目前已经发掘部分的实际情况,一号坑的战车排列具有一定的规律性,基本上是以第六过洞为中心轴线,左右对称分布,且过洞之间错落有致地相互拉开一定距离。一号坑中的第一和第十一过洞由于为侧翼部队,仅两列陶俑,一列面向南侧,一列面向北侧,未发现车,其空间也不足以摆放车辆。第二和第十过洞、第三和第九过洞、第四和第八过洞、第五和第七过洞内的陶俑和车辆分别相同,以第六过洞为中心轴线对称分布。这些战车分布并不均匀,每辆车后的步兵数量也不一致。第四、第六和第八过洞车辆较少,而且在近于坑的中部才有两两相连的战车出现。在第三和第九过洞中部也存在两两相连的战车。

秦兵马俑一号坑东端五个探方内共计出土木质战车8乘,分别出土于T1方的第二、第三过洞,T10方的第五、第七过洞,T10方的第九、第十过洞,T2方的第二过洞和T20方的第十过洞。每辆车前驾有四匹陶马,车迹残缺不全,但是其形制完全相同。

一号坑后五方内共出土木质战车13辆,其中第五过洞4辆车,第六过洞2辆车,第七过洞4辆车,第八过洞未发现车,第九过洞发现1辆车,第十过洞发现2辆车。

T13内第六过洞连续两辆战车排列,是该过洞自东端起的第一辆和第二辆战车。与其他过洞不同,该过洞内战车出现非常靠后,接近一号坑的中心位置。第二辆车左前部出土有铜弩辄一对[10]。铜弩辄在秦始皇陵西侧出土的一号铜车上也有发现,两者形制非常接近,仅材质与细部装饰略有区别;而一号铜车上的铜御官俑头戴鹖冠,与兵马俑坑中出土的高级军吏俑服饰相同,可见其级别较高[11]。该车左前方配有铜质弩辄,联系到其处在整个一号坑的中心位置,且紧跟在前一辆车之后,这些说明该车在一号坑中具有极其重要的地位与作用。

第九过洞内T23方处也有两辆连续排列的战车,其重要性似乎无法与第六过洞的两辆相连战车相提并论。一个原因是没有处于整个一号坑的中心位置,另一个原因是这两辆车上均未见有铜弩辄[12]。但是这种两辆连续排列的战车应该有特殊的组合作用与地位。

4.鼓和甬钟的发现与分布

秦兵马俑一号坑中目前在前五方内共发现鼓的遗迹2处、木环遗迹3处和甬钟2件,涉及到4辆车。木环与鼓可能有密切关系,鼓和甬钟多出土于车迹的右前方,说明当时鼓与甬钟都属于木质战车上的重要物品,同时也说明了战车的指挥作用与性质。

第二过洞内的第二辆车(T2G2:⑦)车舆的右前角淤泥层中出土鼓迹一处,鼓壁上残存流云纹彩绘。另有外径约56.5厘米的圆形木环一个。

第三过洞内的第一辆车(T1G3:②)未发现鼓迹和铜甬钟,可是在车舆左后方发现有外径60厘米的彩绘木环。

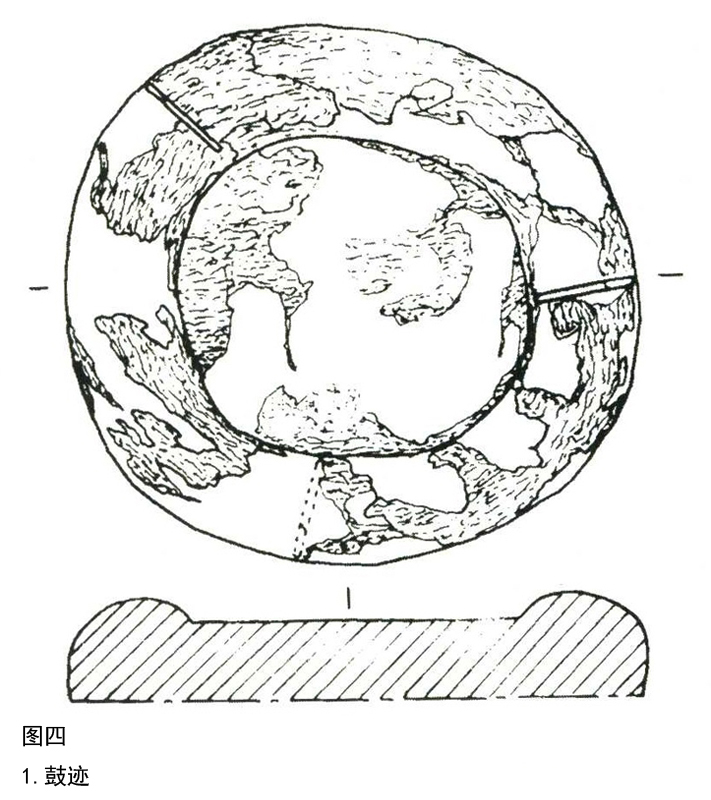

第五过洞内的第一辆车(T10G5:③)的左骖马后出土鼓迹一处。鼓为扁圆形,外径70,内径53,高9厘米;鼓壁呈圆弧形,周长215.5厘米;鼓面和鼓壁上残存漆皮,上面有红色和绿色的彩绘线条(图四:1)。右骖马的右侧出土铜甬钟一件。

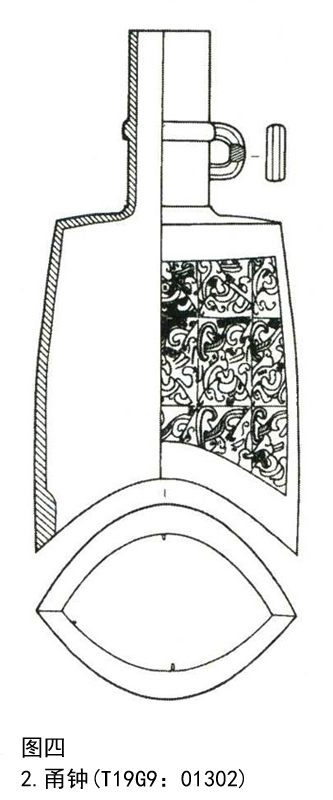

第九过洞的第一辆车(T19G9:⑤)右骖马旁出土铜甬钟一件,编号为T19G9:01302(图四:2)。未发现鼓的遗迹,但是有一用途不明的黑漆彩绘木环遗迹,外径为60厘米左右。

甬钟目前发现有2件,均位于车迹的右前部。这2件甬钟形制基本相同,没有本质的区别,均为长甬,甬中空,中部有一条弦纹;旋为半环形,征间装饰蟠螭纹;不同的是一件甬钟的旋与舞的长轴平行,一件旋垂直于舞的长轴。

总之,鼓与甬钟多发现于车迹的右前方,不完全是相伴共存出土。虽然二者在车上的放置方式不清楚,但可以推测它们原本可能位于战车的前部,木环可能与鼓的悬挂方式有关,与车上所属的车右俑关系密切。

5.旌旗遗迹的发现与分布

在第十过洞内第一辆车右前方出土一木杆遗迹,下端有镦,前端有折断的矛头,长达6.7米。王学理先生认为这件长杆矛太长。《周礼·考工记》:“凡兵无过三其身。过三其身,弗能用也,而无己,又以害人。”陶俑高约1.75米左右,如“三其身”也不超过5.25米,显然6.7米的长度无法作为兵器来使用,所以,这很可能是一面战旗[13]。考虑到该件长杆出土于一号坑的左前部,是军队旌旗可能更合理。此外,在一号坑双车编组的过洞里,仍有类似长杆物的存在[14]。

二、秦兵马俑一号坑指挥系统的构成

秦兵马俑一号坑的遗存内容涵盖了一个真实军队的所有要素,不仅包括不同级别的军吏、各类型的武士以及短兵器、长兵器和远射程兵器,而且包括指挥车、旌旗、甬钟和鼓等指挥用具。秦兵马俑一号坑内的这些遗存以一定的内在关系组成一个完整的军队体系,而且由不同级别的军吏俑、战车及其上的鼓与钟、旌旗等元素构成了一套完整的指挥系统。

1.秦兵马俑一号坑指挥系统中的人员构成

完整的军事指挥系统的首要因素是指挥官。秦兵马俑一号坑内出土的军吏俑,根据所戴冠、所穿着的铠甲或者战袍,基本可以划分为高级、中级和低级军吏俑。这些军吏俑级别的不同反映出地位的高低,所处的位置不同代表了在军队系统内的不同职责。

通过比较与分析,我们发现5件头戴鹖冠的高级军吏俑均出土于木质战车之上或者附近,属于乘车的军官,且基本上位于车的左部;另外3件头戴长冠的中级军吏俑亦出土于车上,且对称分布。而车右俑位于车的右部,头戴长冠,身着甲片较小的铠甲,同样具有一定的级别和地位。御手俑也头戴长冠,身着铠甲,具有爵位。这三种俑同处一车,必然有着内在的相互协作与联系。

步兵队伍中没有发现高级军吏俑,但是存在着大量的中级和低级军吏俑。这些步兵军吏俑均位于同一类型武士俑的最前排和最后排,分布比较有规律,显然属于普通武士俑的直接主管军官。

2.秦兵马俑一号坑指挥系统中的指挥车

秦兵马俑一号坑内战车与陶俑一样,以第六过洞为轴线对称分布。但是其整体上并不是均匀分布,而是过洞之间错落有致,相互间隔开来。第四、第六和第九过洞内几组两辆相连的战车相对较为特殊,都位于一号坑的中心部位,可能与其在整个军队中的较高地位有关。两辆车的前车可能属于后车的前导或者护卫车。

从一号坑全局来看,战车基本上是在中心区域分布较为密集,四围相对稀疏。结合一号坑的陶俑、兵器与甬钟、鼓迹等遗存分布情况,一号坑内的战车前后均有若干中低级军吏俑和普通武士俑,其上陶俑都具有相对较高的级别,不同于二号坑内集中分布的战车上之陶俑,可以确定一号坑内的战车并非车战所用之战车,应该属于作战时的指挥车以及指挥车的护卫车。此外,虽然有些车上没有发现鼓、钟之类的指挥用具,但是从彩绘木环等出土情况推测,应该还是属于指挥车,而非秦兵马俑二号坑里的车战所用战车。

3.秦兵马俑一号坑指挥系统的指挥用具

《管子·兵法》:“一曰鼓,鼓所以任也,所以起也,所以进也;二曰金,金所以坐也,所以退也,所以免也;三曰旗,旗所以立兵也,所以制兵也,所以偃兵也。此之谓三官,有三令而兵法治也。”可见,古代作战时的指挥用具主要有金、鼓与旗。这“三官”在秦兵马俑一号坑内全部都有发现,其中的甬钟和鼓还相伴共存于战车之上。有些车辆遗迹上未发现鼓或者甬钟,却有彩绘木环出土,这些木环与鼓应该有密切关系。此外,虽然没有明确的旌旗遗迹发现,但是6.7米长的木杆遗迹应该与旌旗有关。

总之,秦兵马俑一号坑整体是以第六过洞为中心呈轴对称分布。高级军吏俑与部分中级军吏俑均出土于木车遗迹之上或者之后,且高级军吏俑所乘木车上有甬钟和鼓。一号坑左前方有疑似旌旗的遗存。从军吏到指挥车,再到钟、鼓和旗等指挥用具,已经构成了完整的军事指挥系统。

三、秦兵马俑一号坑指挥系统的运行机制

秦兵马俑一号坑不仅具有完整的指挥系统,而且指挥系统的各构成部分所处位置决定了它们之间存在着协调有序的运转机制。因为军队的战斗力不仅在于普通武士的单打独斗,更重要的是在于整体战斗力的发挥。这就需要指挥系统良好的运行机制,来调动所有将士的进与退,左与右,攻与守,为取得战争的胜利提供保障。

1.秦兵马俑一号坑指挥系统的运行机制

一号坑的指挥系统的各构成元素之间关系密切。每辆指挥车上位于左边的车兵军吏俑级别在目前出土的陶俑中属于级别最高的,其中5件为高级军吏俑,3件为车兵军吏俑(中级军吏俑)。车上的御手俑着装完全一致,说明御手具有统一的军事级别和地位。车右俑的情况也是如此,每辆车的车右俑之间没有差别。

战车之上的彩绘木环、鼓和铜甬钟,以及坑内发现的旌旗遗迹,都属于秦兵马俑一号坑指挥系统的重要用具。《孙子兵法·军争篇》:“《军政》曰:‘言不相闻,故为金鼓;视不相见,故为旌旗。’夫金鼓旌旗者,所以一人之耳目也;人既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。”《孙子兵法·军事篇》:“夜战多火鼓,昼战多旌旗。”《吴子兵法·应变》:“昼以旌旗幡麾为节,夜以金鼓笳笛为节。”《六韬·军略》:“夜则火云万炬,击雷鼓,振鼙铎,吹鸣笳。”说明在古代战争中,军队的指挥命令和信息主要依靠视觉和听觉来实现各种条件下的传递。旌旗依靠视觉来传递信息,鼓和甬钟则通过声音来刺激将士的听觉来传达将帅的号令。整个军队要由各级将帅通过指挥信号来调遣,要全体将士配合有度,才能真正发挥军队的战斗力。

从人员和指挥用具结合来看,他们共存于战车之上,由此可以清楚地看到指挥军吏与指挥用具之间的关系。每辆指挥车上有一名高级或者中级军吏俑,一名驭手俑,一名车右俑;木车遗迹的前方或者右前方出土有铜甬钟和鼓。车右俑的左臂向前微曲,不同于其他所有的军吏俑,很可能就是手执鼓槌,是真正进行击鼓鸣钟传递号令的执行者。而高级军吏俑或为拄剑姿势,或右手握拳,姿势非常特殊,应该不像其他步兵军吏俑或者普通武士俑握有长兵器,可能不直接参与战斗,配备武器只是为了必要的防护,而其主要承担的职责是指挥作战,运筹帷幄,把握局势,向车右俑发出作战的号令。

《周礼·夏官·大司马》:“中军以鼙令鼓,鼓人皆三鼓。司马振铎,群吏作旗。”郑玄注:“鼓人者,中军之将。”《左传》:“庄公十年,长勺之战,公将鼓之。”就是说,古代军队之中击鼓鸣钟的人也有一定的官爵与地位。《吴子·治兵》:“交战之令,……强者持旌旗,勇者持金鼓。”所以,指挥车上击鼓鸣钟的车右俑都是经过战争历练,拥有一定战功和经验的中级军吏俑。这和一号坑指挥车上的高级、中级军吏俑以及车右俑所戴冠与战袍铠甲,所反映出来的级别与地位情况完全吻合。与此同时,秦兵马俑一号坑内出土多辆指挥车,多件高级军吏俑(将军俑),其数量之多说明一号坑中的最高指挥将领并不是俗称的将军俑。高级军吏俑仍旧需要有上一级将帅的指挥命令,还可能向上级指挥官反映战争进展情况。

两军对阵,主帅的指挥位置经常在中军[15]。秦兵马俑一号坑中心位置的第六过洞内两辆相连的战车,其后面一辆车上有铜弩辄,不同于整个一号坑内目前发现的所有车辆的配备,很有可能是一号坑内最高军事命令的来源。至少拥有铜弩辄的该车可能是前五方高级军吏俑所属指挥车的上级统帅。而高级军吏俑在作战时,应该是通过观察其上一级将帅的旌旗语言等信息,来获得军事命令,向同车的车右俑转达军令,再用鼓和甬钟把军令传递至下一级的步兵军吏俑和普通士兵。这样就使得秦兵马俑一号坑拥有了系统地从上至下传递各级军事命令的行之有效的指挥体系。

2.秦兵马俑一号坑指挥系统与军队编制

《尉缭子·勒卒令》:“金、鼓、铃、旗,四者各有法。鼓之则进,重鼓则击。金之则止,重金则退。铃,传令也。旗,麾之左则左,麾之右则右。……不听金、鼓、铃、旗而动者有诛。”可见,古代军队不仅拥有完整而系统的指挥体系,而且对所有将士有非常严格的训练与要求,不服从金、鼓、铃、旗等军令的士兵要受到严惩。这是军队指挥系统发挥作用的前提,而合理的军队编组结构是其实现的保证。

军队中鼓、钟、旗等用具的指挥作用能够达到的范围和人员数量是有限的,而且受到战场环境以及昼夜视觉条件的制约。也就是说,军队中的将领受号令传递距离的限制,只能在一定的距离内指挥一定数量的士兵。比如,中国人民解放军军队在初创时期,就有司号兵。司号兵编制在解放军通信兵的序列中,连编有司号员,营编有号目,师和团有号长。可见,现代军队军号的直接作用仅限于连级编制及以下,士兵规模就在100余人[16]。而古代鼓和甬钟的声音穿透力远没有军号的距离远,其作用的人员数量和物理距离可想而知。

秦兵马俑一号坑总共出土陶俑可能在6000余件,其指挥系统又是如何来有效实现的?此前我们提到,一号坑前五方出土至少有四组的鼓、钟、指挥车等指挥单元,该单元内的鼓和钟的号令直接作用于低级军吏和普通武士,这就构成了指挥系统发挥作用的基层体系。而指挥车上的高级军吏俑从最高级别的统帅处获得指挥信息,则属于高级指挥体系。秦兵马俑一号坑的指挥系统正是由这样两个层次来实现其体系的正常运转。

秦兵马俑一号坑指挥系统两个层次的运转,需要合理有序的军队编制和各级军吏俑来作为实施的基础。高层次的指挥体系可能通过每辆指挥车上的高级军吏俑与最高统帅之间的旗语互动来实现。而步兵军吏俑及其率领的普通武士俑都直接从指挥车上的钟鼓号令来执行军令,步兵军吏俑则与武士俑一起以所属的指挥车为核心作为战斗团组来承担冲锋陷阵的战斗。普通士兵受制于低级和中级军吏俑,低级别的军官分别听命于各自的上级将领,形成若干个以指挥车为中心的作战编组单元,从而构成协调有序、层次分明的整体军事结构。秦兵马俑一号坑中的陶俑与军吏俑分布在一定程度上反映了秦代军队的层次结构与队伍建制。

目前,秦兵马俑一号坑内的普通武士俑和各级军吏俑之间,步兵俑与战车之间并没有明显的规律,各个组别之间陶俑数量都不相同。加之一号坑发掘面积有限,这就使得我们更难以了解秦军的队伍编组和建制。不过,我们发现一号坑的军队应该属于完全的步兵军队,其中的战车均应属于指挥车体系。而两两相连的战车均位于坑内中心部位,很可能属于护卫指挥车的指挥车组。如果从指挥车的指挥范围来观察,以单独的指挥车或者两两相连的指挥车组为中心,整个一号坑可能有30个以上的指挥中心,似乎可以确定每个指挥中心可能附属有200个左右的陶俑。与现代军队中军号的作用范围相比较,秦兵马俑一号坑所反映的指挥体系具有很强的现实操作性。这样在真实的两军作战时,该指挥体系在嘈杂的战场厮杀与冲锋中完全能够发挥其应有的作用。战车编组及其周围武士俑的数量与分布,结合步兵军吏俑和车兵军吏俑的分布与着装,可能有助于我们来进一步探讨秦军队的衔级与爵位问题。

总而言之,秦兵马俑一号坑拥有甬钟、鼓、旗、指挥车和各级别军吏俑等要素完备的军事指挥体系,且以指挥车为中心组成若干个作战单元,以此为击鼓鸣钟、发号施令的主体,分两个层次有效地实现从上至下的指挥体系运转。

四、结语

秦兵马俑一号坑基本上拥有了各级指挥官、指挥车、金、鼓、旗等一套完整的指挥体系,且具备完善的机制运行条件。虽然该指挥系统可能受到一号坑形制、丧葬观念与体系等现实情况的制约,在一定程度上未必完全体现军事指挥系统状况,但是,一号坑内的遗存反映出秦代军事体制在指挥协调系统上非常完善,能够系统有序地调动若干个作战单元的军队,增强军队的战斗力,这可能为秦始皇统一天下奠定了坚实的军事基础。

虽然一号坑的指挥系统元素基本清楚,配合关系也可以得到解释,但是具体的军队结构与编制,各指挥元素之间以及指挥元素控制的规模等问题仍然不清楚。目前,陶俑、战车、铜剑等遗存的发现种类、数量、位置等基本信息不清楚,很多遗存的分布规律也需要在今后的工作中加以注意,希望未来的发掘工作与考古报告能够更加详细全面,以便为解决秦兵马俑一号坑的遗存分布规律、陪葬性质及其相关问题提供详细准确的原始资料,为今后开展进一步的考古学与历史学研究提供条件。

注释

[1]陕西省博物馆、陕西省文管会和临潼县文化馆联合组成考古队于1974年到1980年对秦始皇兵马俑一号坑进行第一阶段发掘,把一号坑划分为20×20米的探方27个,这一阶段完成了一号坑东边T1、T2、T10、T19和T20五个探方(简称前五方)的发掘和修复工作。1986年,秦俑考古队对一号坑前五方以西的T11、T12、T13、T21和T22五个探方(简称后五方)进行了为期八个月的发掘和清理。1990年到1993年,秦俑馆考古队又组织专业人员完成了一号坑前五方底部遗存的细部清理。2004年11月到2005年4月,秦俑馆考古队对一号坑后五方暴露文物进行了清理与提取。2009年6月,秦俑博物馆开始对T23内的G9和G10共200平方米进行第三次发掘。本文所用秦兵马俑一号坑考古材料主要来自前五方,少量来自后五方,未注明者前五方资料均来自于《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告(1974-1984)(上)》(文物出版社1988年版),后五方资料来自于《秦兵马俑一号坑后五方文物清理提取记》(《秦陵秦俑研究动态》2006年1期)。

[2]陕西省考古研究所、始皇陵秦俑坑考古发掘队:《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告(1974-1984)(上)》第308、309页,文物出版社,1988年。

[3]白建钢:《秦俑军阵初探》,《西北大学学报(哲社版)》1981年第3期,第85-90页。

[4]袁仲一:《秦始皇陵考古发现与研究》第232页,陕西人民出版社,2002年。

[5]王学理:《秦俑专题研究》第13页、第84-87页,三秦出版社,1994年。

[6]a.王学理,《指挥系统与指挥权——秦俑阵营里透漏的信息》,《文博》1988年第3期,第77-80页。b.郭宝发,《秦俑军阵指挥系统初探》,《文博》1994年第6期,第42-47页。

[7]袁仲一先生和王学理先生在军吏俑的分类上略有不同,但是根据军吏俑所戴冠的特征均认为可以分三个级别。普通武士俑有头戴介帻与发髻两种,均属于普通武士,由于公布资料有限,本文不进行详细分类与讨论。

[8]同[4]第251页。

[9]同[4]第240页。

[10]秦俑考古队:《秦兵马俑一号坑后五方文物清理提取记》,《秦陵秦俑研究动态》2006年第1期,第30-35页。

[11]秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所,《秦始皇陵铜车马发掘报告》第57-63页、第110-111页,文物出版社,1998年。

[12]笔者于2009年参加一号坑第三次发掘,在T23G9的两辆相连的战车清理过程中,没有发现铜弩辄。秦始皇兵马俑一号坑考古队在公布发掘收获时提到的青铜器中也没有铜弩辄,详见《2009年秦俑一号坑第三次发掘的主要收获》,《中国文物报》2010年5月7日第4版。

[13]同[5]第86页。

[14]同[6]a。

[15]同[5]第80页。

[16]见百度百科的“司号员”词条,http://baike.baidu.com/view/230536.htm。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011