您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

军事篇 柒 无可奈何花落去 似曾相识燕归来——秦俑战车所见车战方式的转变

王学理

当“驷介旁旁”(《诗·清人》)以“兵车趣攻战疾”(《史记·夏侯婴列传》)的方式取得战斗胜利的那个年代,人们往往把它与当时的奴隶制联系一起。而那种动辄千百乘、大排面密集的车阵战,在中华大地上叱咤风云地过了十多个世纪之后,终于因步兵的出现和骑兵跻身于战场并日益显示出优越性的时候,就相形见绌地退出了历史舞台。

车战方式到了战国时代,无可挽回地被以步、骑为主力的野战所代替。那作为车兵所凭藉的运载工具——战车——是否就此销声匿迹而于战场上弃置不用了呢?我们还不能简单地用肯定或否定的语言断然地给予回答。因为人们看到秦俑坑里不但有大量的战车存在,而且车兵作为一个兵种还依然被保留着。即使在以后漫长的历史岁月里,以战车乘敌破阵、建立奇勋的例子还是史不绝书的。至于用于军事上的车子,可说是多种多样。这些乍看起来确有点奇异的现象,真的需要我们给予合理的解释。为此,就不能不研讨这么一些问题:

是何种社会动因促使车战方式变化的?

处于作战方式变化中的战车自身又是如何变化的?

适应战争需要的战车,在新的战争中又起了什么样的作用?

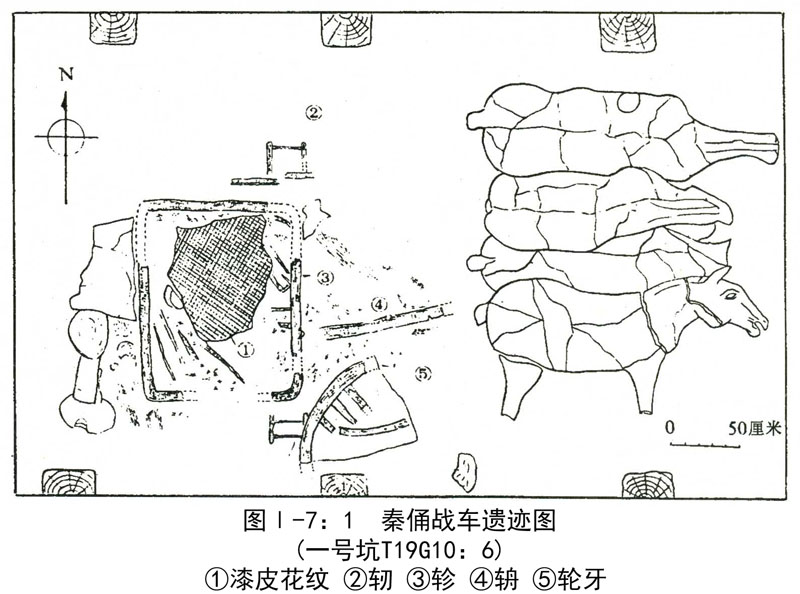

一 秦俑战车属性的考订

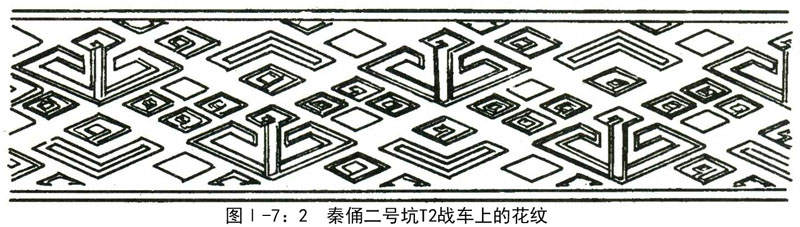

秦俑四坑,除去未置任何文物的第四号坑外,其余都有战车的出土。根据探测和出土情况,估计作为矩阵的一号坑里有战车60乘左右,二号坑有89乘,三号坑里只有1乘,共计约150多乘。这些车都是木质战车,车形的特点是单辕、双轮、横长舆(图Ⅰ-7:1)。朱骏声说:“大车左右两木直而平者谓之‘辕’,小车居中一木曲而上者谓之‘辀’,故亦曰轩辕,谓其穹隆而高也。”(《说文通训定声》)秦俑坑战车的辕压于舆底,平而且直,前段曲而上扬,确实是“居中一木曲而上”的形态。其辕端有缚着两轭的衡,辀同衡呈十字相交,整形犹如昂首的龙,符合“龙首衔轭”之说(《后汉书·舆服志》)。姑不论朱按车大小命名之说是否妥当,单以辕形而论,秦俑车之辕原名为“辀”或“轩辕”却是无疑的称呼。舆呈横向的长方形,前有轼,两侧立棂格形的骑,三面相连,后留车门。通体髹褐色漆,有些经彩绘并朱书“寺工”二字(图Ⅰ-7:2)。

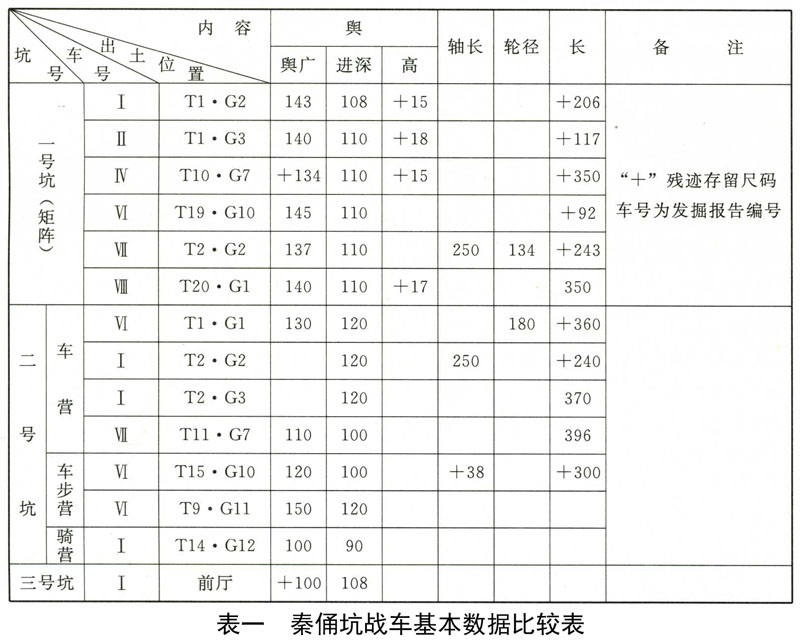

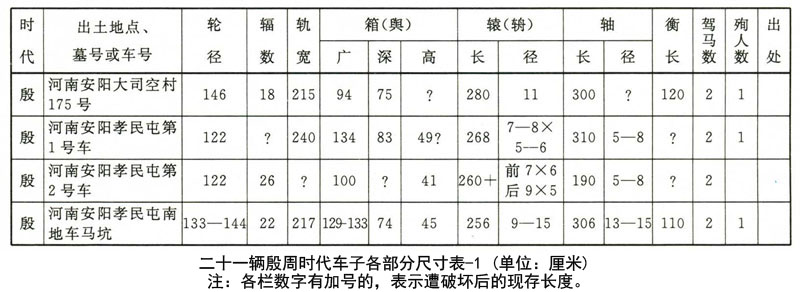

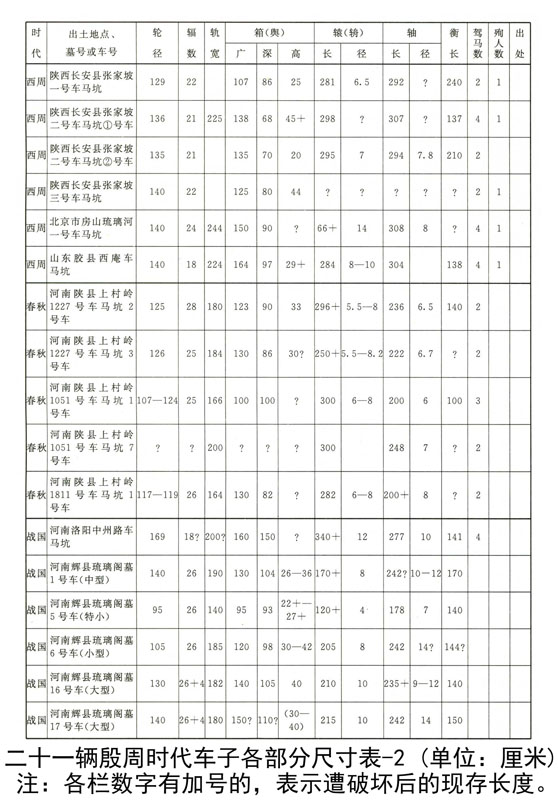

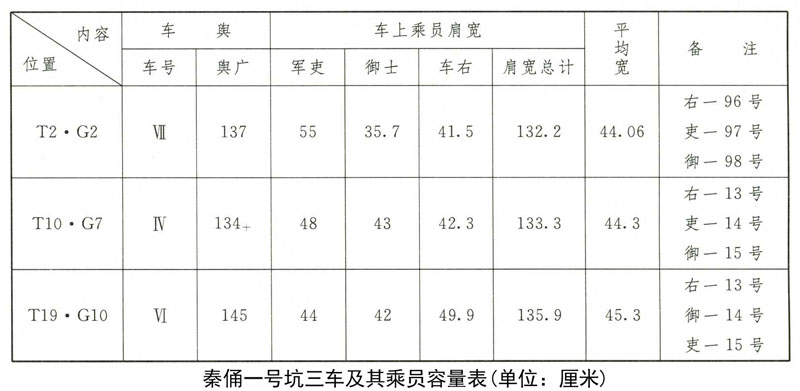

由于各坑性质不同,经过战车排比,我发现它们有着大小的区别。今选典型列表如表一:

因为秦俑坑是模拟秦的军事生活,人们都习惯地统称这些车乘为“战车”,无疑是对的。其实,从上表中再结合其战术性能、乘员和随员的战斗位置及其配置设施,就不难发现它们是四种两类军车的组合体。

(一)军吏的指挥车

秦俑一号坑矩阵阵体中军吏所乘的“驷车”均属此类。根据是:

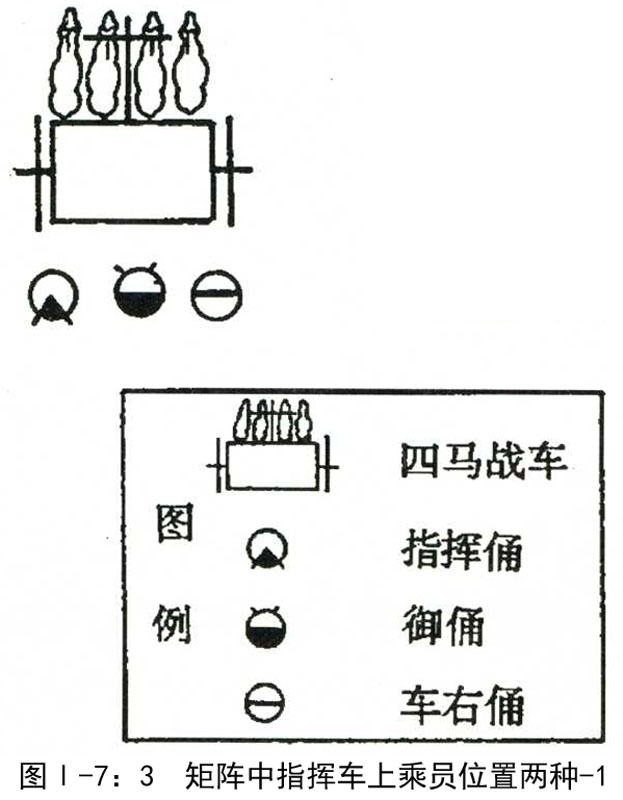

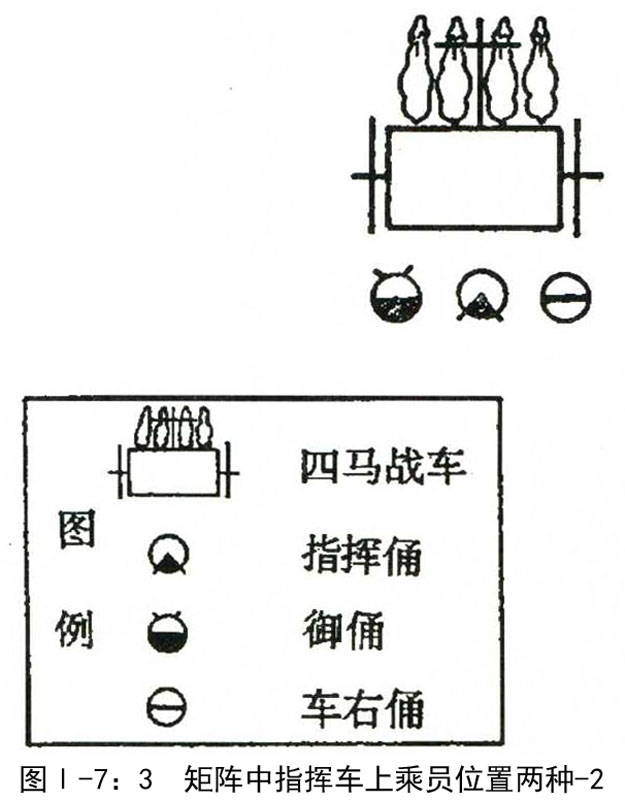

第一,车上乘员三人,包括指挥官的军吏俑(将或佐)、御士和车右(即“戎右”),符合作战时指挥车的乘法[1]。三俑在车后一字排列(实战中应是站在车上)[2],其中车右位置固定,只有军吏和御手二者的位置常常调换。军吏俑或在中、或在左的这种易位现象说明,御者位置视指挥需要而确定,而“将中、御左、戎右”的排法只能是一般的通例。(图Ⅰ-7:3)

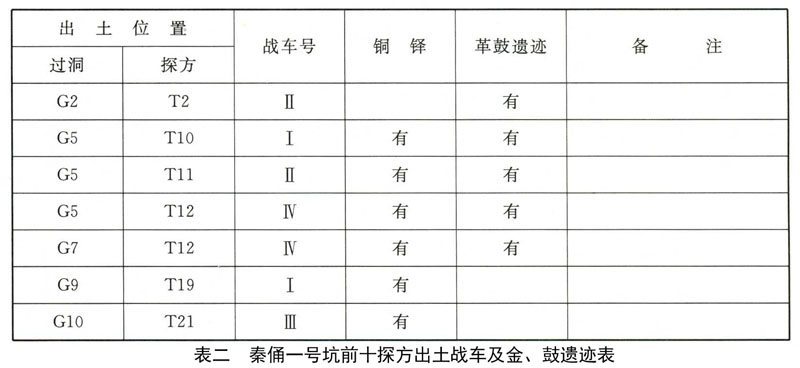

第二,车上配备有金鼓一类指挥物,同整个军阵发生联系,从而形成一套完备的指挥系统。一号坑经过前后两次发掘,在东端共出土战车16乘,车上有铜铎者6车,革鼓遗迹5处,其情况如表二:

金、鼓、旗在古代战争中属于实施有效指挥的信号系统。因为官兵通过听觉和视觉而达到行动一致,所以《管子》称其为“三官”[3]。旗在战斗中起指挥方向的作用,各级指挥官均有特定的“应旗”,为旗官或旗手所执。而鼓和金都是配套地掌握在各军吏之手,以定进止。那么,秦俑矩阵中战车是以第六过洞为中轴线作两侧对称排列的,而出土的铜铎和革鼓的情况也有多种情况,如:有二者齐全的,也有二者缺一的,甚或在对称位置上的战车也存在或缺或无的。对此,我们都应视无为有。那么,可见配备金鼓的战车就达到12乘之多,占出土车的比例75%。当然,它的覆盖面却是百分之百。这不是一套完整的指挥车乘又是什么?

第三,车舆面积是秦俑诸车中最大的一种,足以满足三个乘员并列活动的需要。舆作横向的长方形,广与深之比约在1.25∶1~1.32∶1之间,而以1.27∶1为常数。此种车的比例大于其他车,而且车厢的进深多为110厘米,车广也多在140厘米以上。车舆距地面的理论高度,应该是轮径之半加上伏兔和轸木的厚度。由测得轮径约为134~136厘米知,则舆高约75厘米左右。尽管这一高度同过去相比,变化不算大,但车舆却顺从了殷周、春秋到战国以来加大的趋势[4]。说明这种秦车的稳定性能比以前优越,完全能够满足多兵种快速运动的需要。军吏、御者和戎右共车,其体宽之和也小于车厢的宽度[5],从而给击鼓和发弩留下了回旋的余地。

第四,相近的随车步卒,受区域旗帜与金鼓的节制,构成为一个作战部队的基本单元。在秦俑矩阵中,既有单车同随员编组的,也有双车相连而各自随员的。但是,这些随车的甲卒人数并不相等(对应战车的车后陶俑数却相同),再加之车上备有的金鼓和区域旗帜遭到盗扰而有缺,就容易给人留下无章可寻的印象。实际上,大部队中作为一个基层单位,他们接受同一命令而进止、立坐、趋就的行动,无疑还是一致的。

第五,在秦俑二号坑的车步小营里,有一位握长剑的将军俑,其所乘的车(G11·车Ⅵ)宽150厘米,进深120厘米,是秦俑坑诸车中最大者,只有一号坑的战车才与之相当。因此,从此将俑及其位置看,它是一级指挥车,无疑可作为确定一号坑里具有金鼓之车性质的佐证。

各级军吏乘坐的指挥车,在文献记载中不见有确定的统称。不过,当我们在考定其名称和作用时,也许能从古人对战车的分类中得到一些启示。《周礼》把兵车分成戎路、广车、阙车、革车和轻车五种(《春官·车仆》)。据郑玄说,戎路是“王在军中所乘也”,实际上就是军队主帅的指挥车。只不过是在西周、春秋时期国君多自为将,所以“戎路”就成了国君车的专有称呼罢了,同样的道理,也有称“公路”的(《诗·魏风·汾沮洳》)。还因为在这种战车后插有旄牛尾作为标帜,所以通称作“旄车”(写作“軞车”更符合本意)。

在这里,我们还应清楚地认识到:这些名称各异的所谓“指挥车”,并没有湮没它们的战斗作用。站在车上的“戎右”不仅要压车以防倾侧,遇阻滞时要推挽,保卫“首长”的安全,还得手执长兵器同敌人周旋。随车的步卒不但是卫队也是战斗队。秦俑矩阵中的主、倅两车,无论左右或前后,不论金鼓的有无,在其结构和性能上并无不同。这说明:作为指挥车,同时也是一乘战车。而整个阵营中的所有车乘,则是按照级别,无论是单车还是双车,都得编成战斗单元,依次传达命令,各自发挥着双重的职能作用。所以,我们也就很难找到这些指挥车的专名,并“对号入座”了。

秦俑三号坑前厅停放着一辆彩绘的驷马木车,“进深约为108厘米,广在一米以上”,车上左侧有彩绘的革鼓1面[6],车后有穿战袍擐铠甲的陶俑4尊。俑有佐、御、车右外,还有一铠甲俑紧贴车后,“双臂自肘部前曲,双手半拳,拳心向上”,似执桴击鼓的姿态。此式俑在一号坑里也有类似的出土,是否为“鼓手”?不过,在古代“中将最尊,自执旗鼓”(《后汉书·岑彭传》注)。那么,三号坑里未出土指挥官,从象征意义考虑,有无以鼓代将的可能?

注释

[1]西周到春秋中期,各国军队的主帅多由国君自任,其乘从的指挥车除御者外,还有车右,计三人。公元前709年春,曲沃武公出兵攻打翼侯,他的指挥车上是“韩万御戎,梁弘为右”(《左传》桓公三年)。公元前684年,鲁、宋“乘丘之役”中,鲁庄公的指挥车是以“县贲父御,卜国为右”(《礼记·檀公上》)。公元前589年,齐、晋鞍之战中,齐侯的指挥车上“邴夏御齐侯,逢丑父为右”;晋国大臣解张为主将,“御郤克,郑丘缓为右”(《左传》成公二年)。

春秋后期,军队的指挥由国君命将,大概以三晋为早,但车上的乘员仍是三人,如公元前493年,赵对郑战,赵简子为帅,“邮无恤(王良)为御,卫太子为右”(《左传》哀公二年)。

[2]秦俑战车上的乘员,有三尊俑。原来应该是站在车上一字排列的,大概因其太重,不得不排放在车后的空地上。经测重,一尊陶俑最重的达到245公斤多,最轻的也在100公斤以上。那么,一乘车上的三俑总重量合约400公斤左右。这是一辆木车绝对难以任载的,后来又由于坑毁而发生了位移现象,出土时成了前后斜行的样子,所以这绝不是车上原来的面貌。

[3]《管子·兵法》:“一曰鼓,鼓所以任也,所以起也,所以进也;二曰金,金所以坐也,所以退也,所以免也;三曰旗,旗所以立兵也,所以制兵也,所以偃兵也。此之谓三官。”

[4]殷周车制变化,借用杨泓先生的统计。取自《中国古兵器论丛》,文物出版社,1980年。

[5]现取秦俑一号坑三车及其乘员,计算其容量如下表:

[6]秦俑考古队:《秦始皇陵东侧第三号兵马俑坑清理简报》,《文物》1979年第12期。此简报把鼓的遗迹误认为“车上的圆形华盖”,文称“在车左侧的地面上发现了一个直径42厘米的木质髹漆圆圈,圆圈的周围等距离地装有3个铜环,其内部空间有一层彩绘的漆皮”。显然这就是一面彩绘的革鼓,这从一号坑的发掘中也得到了印证。

(二)一种攻击型的战车——轻车

在秦俑二号坑的二线驻营中,有一车兵小营,其行列的车数皆是8,方方正正,共计64乘。这些车后无一步兵,车上只有甲士3人,中为御,两侧分别是戴帻的“车左”和“车右”。最有意思的是两车士靠车的一侧,手做按舆的姿势,头偏向外,而外侧的手又拄长兵器。车舆宽110~130厘米,进深多在120厘米。这种近乎方形的车,比指挥车的宽度缩小了,进深却增大了,二者之比在1.1∶1~1.08∶1之间。显然是一种具有特种用途的战车。

战车上甲士的分工和武器配置,在车战时代是“左持弓,右持矛,中人御”(《诗·鲁颂·閟宫》郑笺注)。而秦俑二号坑车营的车兵,除御外,其他两名车士不但手持长兵,车上还装载着远射程兵器。可以想见:这种轻捷利速的驷马战车,在驭术娴熟的御士驾驭下,一定具有很高的速度和冲击力。用强弩射杀敌人,打乱其兵力部署,再进而逼近以长刃兵器对付散敌。这种“车”同“兵”结成的依赖关系,足以说明:此类车既非殷周时期的旧制,这种兵也不是当年甲士的孑遗。它,就是春秋晚期出现并很快发展成一个有相对独立性的兵种——轻车兵。

用做攻击的战车,非“轻车”莫属,也当是时代留下的印记。“轻车”一词,在古代文献中是出现频率最多的一个[1]。一个国家拥有其数量的多寡,被视作其军事实力的标志。秦、楚两国都是号称“车千乘,骑万匹”的国家,这里的“乘”指的就是以轻车为计数单位的。顾名思义,“轻车”的“轻”也该是其特点的概括。无疑是它包括了两重含义,一是结构精巧,二是自重较小。最后体现的就是效果。据《考工记》载,兵车是轮径大,车舆作横长形[2],敞篷,驾四马,乘三人。司马彪《续汉书·舆服志》说:“轻车,古之战车也,不巾不盖。”对照秦俑车营的车,其形制和规格都是符合这些条件的。而且它轮径大于殷周以来的尺码,再加之本身体轻的诸因素,在单位时间里从犯敌挑战的“致师”,往来驰骤的决战,到风驰电掣般的追击,其速度显然优越于笨重的小轮车。战车在多兵种中显示的冲击力和机动力之大,对照轻车是“驰敌致师之车”(《周礼》郑玄注)的定义是多么的确切!

注释

[1]“轻车”一词见载的,如《周礼·春官宗伯·车仆》有“轻车之萃”;《左传》哀公二十七年:“将为轻车千乘”;《孙子兵法·行军》:“轻车先出居于侧者”;《逸周书·大明武解》:“轻车翼翼”;《六韬·虎韬·军用》:“矛戟扶胥轻车百六十乘”;《孙膑兵法·擒庞涓》:“请遣轻车,西驰梁郊”;《战国策·齐策一》:“使轻车锐骑冲雍门,若是则齐君可正成,而侯可走”。

轻车是作战的重要工具之一,其轻捷便驰,用来攻破坚阵、击败敌人步骑兵,称之为“霆击”。因为使用普遍,别名也多。如从作用上讲,统称其为“战车”(《晏子春秋》、《六韬》、《尉缭子》、《战国策·秦策三》)、“兵车”(《考工记》)、“武车”(《礼记·曲礼》、《韩非子》)等;从结构特点上说,称之为“革车”(《左传》闵公二年、《战国策·魏策》、《淮南子·齐俗训》)、“长毂”(《司马法》、《谷梁传》文公十四年、《诗·秦风·小戎》)、“辅车”(《诗·秦风》)等。

[2]《考工记》:“兵车之轮六尺有六寸,田车之轮六尺有三寸。……六尺有六寸之轮,轵崇三尺有三寸也,加轸与轐焉,四尺也。人长八尺,登下以为节。”后句是说舆高四尺,正是人体高的一半,对上下车都很方便。实际上。车高轮大,在同一时间里要比小轮车走的距离长。

同书又说:“参分车广,去一为之隧。”这是说车舆广度同进深之比为3∶2。书注:“兵车之隧四尺四寸。”郑司农云:“隧,谓车舆深也。”

(三)同步、骑步混编的重型机动战车——“阙车”

在二号坑的二线营地,有战车同步兵合编者。其车体较一号坑矩阵之车略小,除T9G6的第六号车系指挥车外,其余车的广深之比约为1.2∶1,略呈长方形。看来,这些车虽有组织,却不是战斗的编制。当然,无论从总体或者到局部,还不能构成一个作战的单元。原因是:第一,在此营19乘战车中,随车步兵最多的一乘(G11·车Ⅳ)是36名,后三车(G9·车Ⅵ、G10·车Ⅶ、G11·车Ⅵ)各随32名,另有一车(G11·车Ⅳ)随28名,其余14辆车各随8名,竟占了74%。如此参差不齐的步兵数额,多数又是如此单薄,不但没有形成以步兵为主的车步协同,反倒成了以车为主的情况。这显然是不符合历史和当时战场实际。第二,由于车兵多、步兵少,骑兵更少(只有8骑),彼此力量极不协调,显然也是难有胜算的。

古代战争是面对面的格斗,流血和死亡的残酷程度虽比不上现代战争,但从“首身离兮”,尸横遍野中可以想见其一斑。在多兵种参与、战程长的情况下,为避免一次性“消耗”,处于车战时代的军事家就注意到留有预备队作为机动兵力的战术问题,随后又把这上升到理论的高度。

机动兵力的用途不外乎有两种:一是视战场上千变万化的力量对抗情况,需要加强对敌的攻击力,或是加强己方的薄弱环节;二是对人马、车骑的减员、损坏及时地给予补充。在这里,我们先撇开兵力部署上的战术理论[1]。单以不同兵种为例,从太公的一句话里就可以看到他巧妙的安排:“伏我材士强弩,武车骁骑,为之左右,常去前后三里。敌人逐我,发我车骑,冲其左右。”(《六韬·豹韬·敌武》)这里的“材士强弩、武车骁骑”作为埋伏,显然不是对阵的正兵,而是一支随机调动的奇兵,是战争指挥者保持主动、应付意外、争取胜利的有生力量。

现在,再来看二号坑车步骑营地的安排。可以说,它给我们揭示了具有秦军特色的机动兵力——预备队——的生动实例。这表现在以下几点:

1.具有强力武器和人员配备:战车和士兵都握有长、短和远程三种兵器。长矛作为刺兵无疑是很具威力的,其分布密度也大于一号坑。而奇异的是在第十过洞的第Ⅰ、Ⅵ号战车上都出土了国内外罕见的巨型三棱铜镞。它全长41厘米,重达100克,其中首长3.4厘米者,竟占全镞的一半!如果恢复这种箭的原貌,全长约在150厘米以上。像如此硕大无朋的箭,有似一柄投掷的矛。如果没有执强弩的“材官蹶张之士”,是绝对不可能凭臂张射出的。在这里,“车弩”和“步弩”相杂,“武车之士”同长矛手的配合,以重型武器装备,显然又是一支秦军的新兵种。

2.具有一定军权的独立指挥:第十过洞的第Ⅵ号车上具有强力的重弩、长矛,还有一柄象征权力的铜钺。第十一过洞的第Ⅵ号车则是杖剑的老年将军俑,处于此小营的后左部,正是指挥位置的所在。这些显然是机动兵作为一支独立部队的最好说明。

3.随车步兵,都是些经过严格挑选的武士:此小营的车后俑数都远远少于一号坑战车的随员,而且人数又多寡不一。结合文献记载,这些人应当是经过严格挑选的猛力过人、捷足绝远的“锐士”。超绝的个人技艺,只有跟着阙车,才更能适应随机应变、负重致远的需要。

4.骑兵殿后,正是对车兵和步兵性能的调剂:战车的冲击力和机动力固然强大,但欠缺灵活性。而步兵,则与之相反。骑兵兼有二者之长,性能又介于二者之间。虽然在二号坑的车步小营里只有8骑殿后,带有一定的象征意义,但毕竟反映了它是一支快速驰援的“游骑”[2]。那么,三兵种同营,也正是为了配合行动的一种良好安排。

处于预备队中的战车轻小、速度快。从作用来讲,属于机动型战车。正因为它在战斗队形中列编,带有游击性和补充作用,就被视之为“游阙”。例如公元前597年的晋、楚邲之战中,楚将潘党“率游阙四十乘”去补充唐侯的“左拒”(左翼方阵),才使得“楚师方壮”,晋军不得不“收而去之”(《左传》宣公十二年)。马端临《文献通考·兵考一》:“游阙,盖游兵往来游补阙者。观兵陈何处为薄,则从而补之。所谓奇军以防败失,由正军中逐旋分出,不系步伍之数也。”阙车又名“游车”,其性质正如清人刘文淇说的:“盖游车犹今游击之师,临阵有调发,以济正军之不足,故名游阙也。”(《左传旧注疏证》)。秦俑二号坑车、步、骑同营,既是一支机动的预备兵力,可作整体活动,当然对每一兵种而言都具有“补阙”的性质。

注释

[1]《孙膑兵法·八阵》:“用阵三分……皆待令而动。斗一,守二,以一侵敌,以二败。……车骑与战者,分以为三,一在于右,一在于左,一在于后。”

[2]“游骑”是机动骑兵。《唐李问对》:“太宗曰:曹公有战骑、陷骑、游骑,今马军何等比乎?靖曰:臣按《新书》云:战骑居前,陷骑居中,游骑居后,如此则是各立名号,分为三类尔……臣孰用此法;回军转阵,则游骑当前,战骑当后,陷骑临战而分,皆曹公之术也。”

(四)同骑兵配合的一种新型高速战车——“骑车”

在二号坑的骑兵小营里,前有6乘车,分别列在左侧3个过洞里。营中6车,从形制到布置完全相同,并具有三大特点:

首先,车体更趋轻小:舆宽100厘米,进深90厘米,是“不巾不盖”的敞篷车,属秦俑坑诸车中最小的一种。

其次,车无指挥者与指挥物:乘员仅有御士和车右共2人,也不见金鼓。

再次,排列上车为前导,骑为扈从:前一行3车,后随坐骑12,次二行车后随12列的8行计96坐骑。

骑兵能“百里为期,千里而赴,出入无间”。其收拢、展开的应变速度是古代诸兵种中无与伦比的,其冲击力和机动力也堪称上乘。被誉之为“离合之兵”(《通典》),是当之无愧的。同骑兵配合的战车,如若不是以速度见长,是断难胜任的,更谈不上什么“指挥乘坐”了。

战国晚期以来,作战力量发生了显著变化。起码是两个兵种以上的配合作战。在这里,车与骑的协同达到了桴鼓相应、形影相随的地步。兵书上往往也是二者连称的,如《孙膑兵法·八阵》有“车骑与战者”的话,《六韬》说“四面见敌,车骑陷之”,“敌人佯走,以车骑反击我后”(《战骑》),“敌之车骑,虽众而至”,“率骑翼我两旁”,“望敌车骑将来”(《战步》)等。所以,参战者不仅有车有骑,而且“车骑”也成了车与骑联合行动的专词。

西汉设有强弩将军、骠骑将军、轻车将军等。元狩四年(公元前119年),大将卫青、骠骑将军霍去病“皆领属车骑将万骑、步兵、转者,踵军数十万,而敢力战、深入之士皆属去病”。征匈奴,其中就包括了骑兵、步兵、辎重和敢死队等兵种。卫青面对“兵阵而待”的匈奴军队,“令武刚车自环为营,而纵五千骑往当匈奴”(《汉书·卫青霍去病传》)。武刚车既是作战的轻车[1],如果没有高速度,是很难同骑兵纵驰于漠北的疆场之上的。那么,车骑相倚的车当是一种便捷的新型战车,必然也能运载其本身和骑兵所需的“军器”以作随时补给。所以,我们姑且称之为“骑车”。数量上以骑为主,安排上以车为前导,也应该是当时历史条件决定的。

秦俑坑战车,我们还只是从其战术性能上给予区别。这里并没有也不可能有现成的车名给以套用。我以为:秦俑坑着重表现的还是指挥车和轻车两类。因为在这里没有见到《周礼》上所谓“对敌自蔽隐”的“革车”、“横阵”的“广车”。孙子说的“驰车”(即“攻车”)和“革车”(又称“守车”)之分,在这里也不那么明显。“驰敌致师”的轻车,其地位固然重要,但“游阙”、“骑车”的战斗作用也并不逊色。即使各级军吏的指挥车,同样也没有减弱它在双车编组或是一个战斗单元中的攻击作用。同样,车形变化不大而具有多种功能,因时、因地、因事而异,正如宋人叶大庆在其《考古质疑》中说的:“古者车兼攻守,合而言之曰革车,分而言之曰轻车、重车”。

注释

[1]司马彪《续汉书·舆服志》:“轻车,古之战车也。洞朱轮舆,不巾不盖,建矛戟幢麾,*(左辐右车)辄弩服……《孙子兵法》云:‘有巾有盖,谓之武刚车。’武刚车者,为先驱。又为属车轻车,为后殿焉。”

这里对轻车、武刚车的描述,应该说是卤簿中的礼仪性车乘,同实际中的战车是有距离的。因为对高速车乘来说,巾盖的有无都不是区别车形的关键。

二 新车兵种种

车兵作为一支古老的兵种,同其乘坐的那种古老的四马战车一样,从公元前1300年的商代中期开始[1],曾经在车战的舞台上演出过一幕幕壮烈的历史剧。随着历史的演进、社会经济形态的变革、战争规模的扩大与惨烈的加剧,车兵也一次次地受到冲击,以至于最后彻底地改变了自己原来的命运。这种冲击引起的大变化,主要有两次:

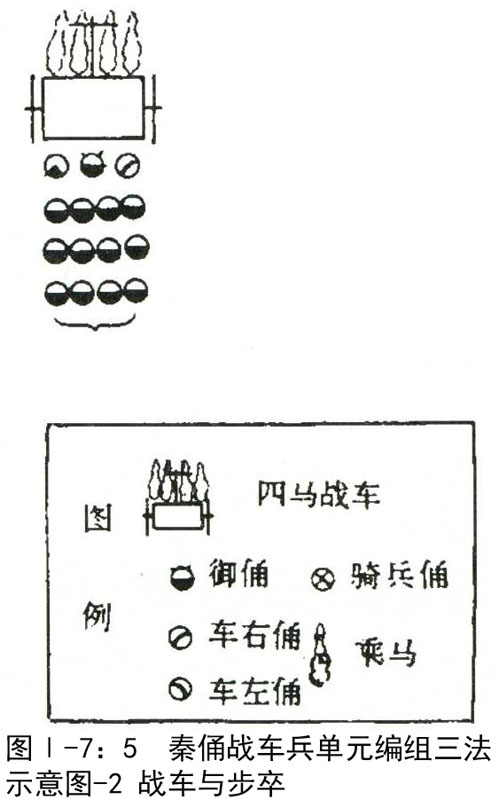

第一次:公元前707年,在周、郑繻葛之战中,郑国子元为“鱼丽之阵”。其法是:“先偏后伍,伍承弥缝”。[2]即把步卒配置在战车的两侧和后方,使车、步协同,发挥各自作用,从而改变了过去那种战车同步卒一线配置的传统队形。这可说是在车战战术上发生的一次革新。随后的战争实践经验,使战争指挥者越来越体会到“卒乘辑睦”(《左传》宣公十二年,晋随武子语)关系的重要。

第二次:公元前541年,晋国魏舒在对狄人作战中“毁车以为行”,干脆把车兵的行军队形改成步兵的战斗队形[3],这才真正发生了一次步兵对车兵的革命。

春秋晚期,随着轻车的出现并形成一支单独的战车部队,又给多兵种的协同增添了新的生机。秦汉时期,轻车依然处在它光辉灿烂的阶段,谱写出一部别样的“老兵新传”来。在这里,我不拟再作出全面论述,仅就几个交叉点上的问题提出来做些探讨。

注释

[1]由安阳殷墟考古证明,殷代的乘车都驾两马,只有战车才驾四马。因此,学者们一般认为武丁时期出现驾四马的战车正标志着它的成熟。而起始的时间还应再推前到夏末殷初。

[2]《左传》桓公五年。

[3]《左传》昭公元年。

(一)车兵的概念

所谓“车兵”,在概念和内容上因时间先后的不同而是有所区别的。当殷周盛行车战的时期,战车是唯一作战的凭借,但兵种单一,据《周礼·地官司徒》郑玄注引《司马法》佚文:“革车一乘,士十人,徒二十人”。这“士十人”的“士”就是“甲士”,其中3人乘车,7人在车下。他们是唯一的战斗员,身份却是贵族。而那20个跟在车后的徒卒呢,只不过是些手执粗劣武器的奴隶而已。因为他们是附属于战车,就被称作“承副”(源于“乘附”)。所以,这时的车兵实际上就是很纯粹的、以战车为主体的“甲士”们。

春秋以来的车兵,实际上是战车上乘员和战斗步兵的结合。《左传》成公元年,服虔引《司马法》另一条佚文是:“长毂一乘……甲士三人,步卒七十二人”。[1]随车者的称谓,不但把“徒卒”改成了“步卒”,而且其作用也发生了变化。他们不再是呐喊助威的从属性的配角,而成了隶属于攻车的战斗步兵了。

随着奴隶制生产关系的解体,军队成分发生了根本的改变,新兴的地主阶级的夺权斗争和封建国家间的战争,促使步兵迅速地成为战斗的主力。这时,车兵只是作为一个兵种而存在着。纯粹的车对车的战斗方式已不复存在,活跃在战场上的是步、骑、车多兵种的群体运动。

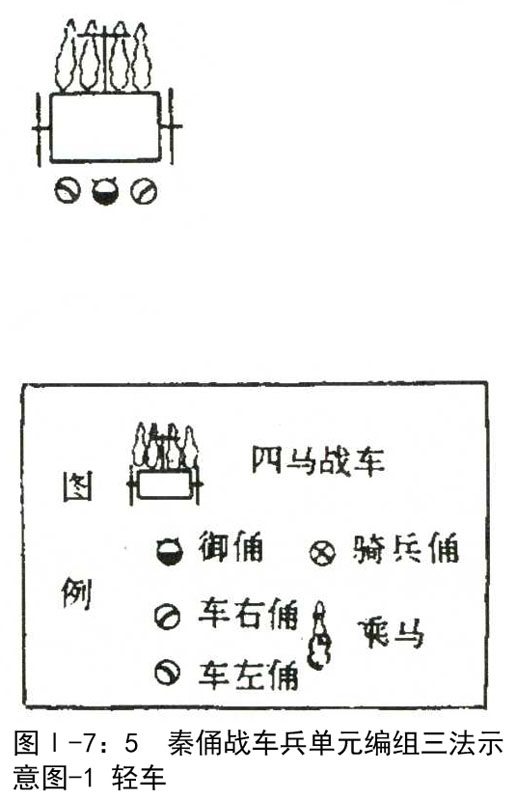

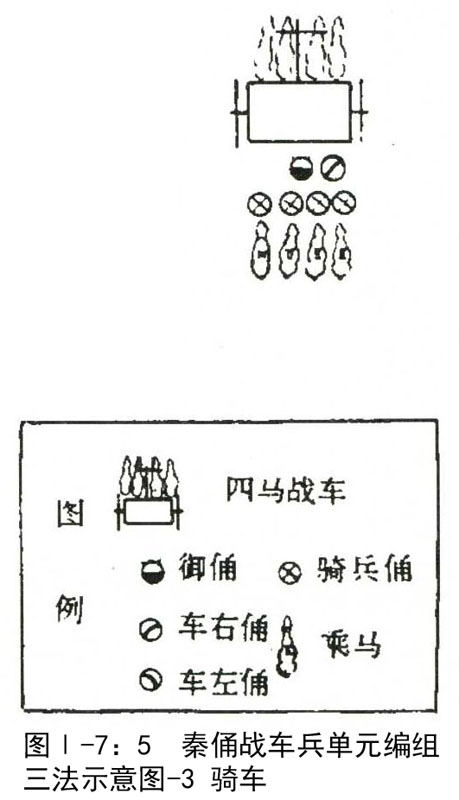

秦俑坑的车兵,大概包括了两种:一种是战车和人数不等的随车步兵,如矩阵阵体部分和营壁的车步混编部分;另一种是纯粹的战车兵,如营壁中的轻车兵和特种车兵的“骑车”(图Ⅰ-7:4)。

注释

[1]《诗·小雅·信南山》孔颖达疏引。

(二)轻车兵的突起

当庞大的步兵部队成为作战的主力,并把古老笨拙的战车甲士赶下历史舞台的时候,一支曾与步兵配合过作战的车兵却从中产生了。他们成了脱离步兵,能够单独作战的战车部队。这就是战国后期出现的“轻车兵”。如果说春秋末年,晋国竟能“为轻车千乘以压齐师之门”[1],已具备了很大规模的话,战国时期秦、楚“车千乘”,魏、燕“车六百乘”,已是把轻车同著甲的建制步兵和骑兵放在了同等重要的位置上来。云梦秦简《秦律杂抄》则把“轻车、*(左走右斥)张、引强、中卒”相提并论。齐、魏桂陵之战,孙膑先派遣“轻车西驰梁郊”(《孙膑兵法·擒庞涓》),快速占据有利地形,从而创造了一个围魏救赵、奇袭设伏的成功战例。

注释

[1]《左传》哀公二十七年。

(三)编制

经过很多研究家辨证后确认:一乘攻车的编制,在西周时期为二十五人制,在春秋时期为七十五人制[1]。但是,我们也清楚:任何所谓定制也绝非一成不变的。

随着脱离了战车而具有独立编制的建制步兵的大量使用,使车兵原来的编制受到了猛烈的冲击。战国时期,由于战车地位的下降,其隶属步兵的编制也没有准数,竟在史籍中湮没无闻。同时,定制也只能限于常规。一遇战时,编制只有扩充,而绝不会减少。像《史记·周本纪》记载公元前1027年周武王“率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣”。其中的“虎贲”,无疑是车上和车下的贵族兵——“甲士”,而“四万五千人”的“甲士”当是作为“徒卒”的奴隶兵。大概因为他们是庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮等少数部族的人,而且对伐纣的战争是支持的,进军犹如赴宴一样的欢快,在途中竟是“歌舞以凌”的昂扬(《说苑》)。所以对这些勇斗的少数民族士兵也称之为“甲士”,倒把真正的“甲士”冠之以“虎贲”的称号。可见武王伐纣时的每辆战车之后随从的步兵不是“二十五人”,也不是“三十人”,却是160人。如果按照《尉缭子》另一种记载的话,也在百人以上[2]。同样的例子,还有公元前575年的鄢陵之战。晋厉公率兵车500余乘,将士5万余人,每车为100人;而楚共王领的楚、郑联军有兵车530乘,将士93000人,平均每车175人。这些例子说明作战双方都没有遵循“七十五人”制。

建制不变,兵额限员。战胜国虽有限制战败国的一些规定,但当战败国国力有所抬头,就往往玩起扩大兵额或改头换面的把戏。当今有“国际法”都尚且如此,何况在“礼崩乐坏”、诸侯抗命的春秋时代!周天子规定的“王六军,大国三军,次国两军,小国一军”(《周礼·夏官司马》),也只是一纸空文。张仪游说时,谈到七国各拥有的兵力往往是“带甲”若干万,“车”若干乘,“骑”若干匹。这里指的是几个并列的兵种。绝不是把“带甲”的步兵拿来同“车”相配,再把“骑”单独提一下。道理很显然,因为这几个兵种用数额匹配是讲不通的。在这里,我们也清楚地看到:不要说秦俑坑战车后的随员数量不定,就连“守车”也区分不开来,更不要说它后面的杂役人数了。即以战车后的甲卒而论,都属于一些战斗步兵。他们在列阵中有自己的“位”,既听命于单元指挥与车协同,又可以单独作战。对我们今天的研究说来,切不要“削足适履”地同战车编制硬套,因为比对的结果仍然是个未定数。

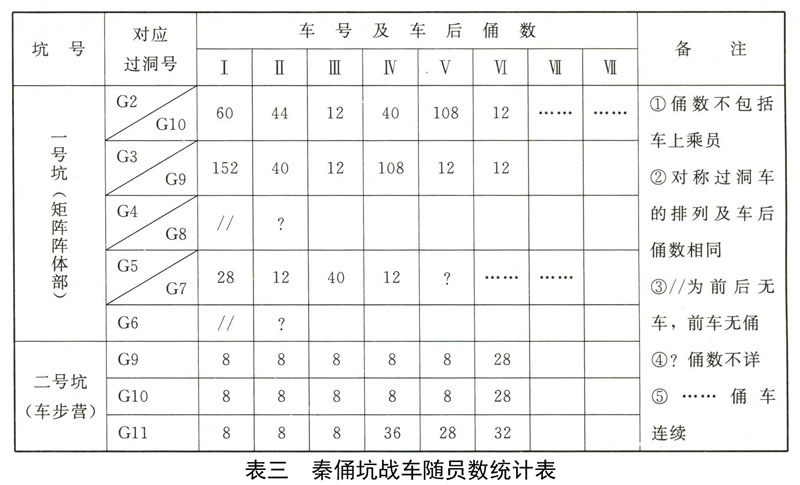

秦俑坑的战车编列及其随同步兵、武器配备等,尽管并没有排除它所具的象征意义,但它毕竟给我们提供了某些思考的线索。如表三:

任何时候的车战都不是单车间的搏杀,有效的车战,必须有战车的合理编队才可进行。《尉缭子·制谈》说“士有什伍,车有编列”就是这个意思。

古代车阵战中,都是一辆主车和一辆副车(即“倅车”)相伴随,今人名曰“双车编组”。这实际是最小的、也是最基本的一级战术编队。由若干乘这样的战车、车士和步卒的再组合,构成一个高一级的编制单位,称作“两”。也就是说一个“两”是由两个“偏”合成的。每偏的车数因有多少而分为几级。作这种战术编队是基于作战实际的考虑,即:进攻时,两偏可伸开夹击敌车;退却防御时,又能互相掩护,从而减少了一个暴露的侧面。而这成双的两车,无论处于何时何种情况下,都不得分离。否则,就成为兵家所忌讳的“偏师”,就可能陷于被动以至于失败的境地。

战车的战术编队,据文献记载有两种,一是“偏法”,另一是“聚法”。

《司马法》(《文献通考》引):“车十五乘为大偏,九乘为小偏,其尤大者又有二十五乘之偏。”据此,战车编队实际就形成了十八乘、三十乘和五十乘三种。偏分为左右两列战车,西周时分别称为“西偏”和“东偏”。春秋各国称为“左偏”、“右偏”,而楚国则称作“左广”、“右广”[3]。

《六韬·犬韬》:“车五为聚,十而为群。”(《战骑》)又说:“易战之法,五车为列,相去四十步,左右十步,队间六十步。险战之法,车必循道,十车为聚,二十车为屯,前后相去二十步,左右六十步,队间三十六步,纵横相去三里,各返故道。”(《均兵》)在这里,战斗编组据车的多少由小到大地编定为列、聚、屯、队几级,但又重出“聚”和“群”,大概属于称呼上区别而已。“五车为列”指的是直排有五车,前后间距四十步。左右相隔十步,就成了另一列车了。在险阻地带作战时,战车的行列间距相应变小。那么,实际的车数应该是:

列——10辆车,聚——20辆车,屯——40辆车,队——若干屯。

战车的两种编队法,文献记载中通常用的是“偏法”。下面让我们再来看秦俑战车的编列情况:

1.轻车编队

二号坑车营里有64乘轻车,纵向8列,每列8乘。换言之,横向8行,每行8乘。纵横各8车,方方正正。对照双车编组,8行车实是横有4个“双车”,纵有16个“双车”。因为两偏的关系,在实施追击时要形成雁翅,左右张开。那么,中分的结果就有了4列计16对的“双车”。每偏有车8乘,两偏16乘就构成了一个战术编队。秦俑轻车队形,显然是属于“小偏”的编法。其数小于“十八乘”,应该说同秦军的进攻性质和本身素质有关。

2.阙车编队

阙车19乘,排在二号坑二线的Ⅲ区的3个过洞里。在车行里只有前一行是“双车”,后面的几行都是奇数,而且由于随车人数不等而行也不等。除去将俑乘坐的一辆指挥车外,余18乘正是按“小偏”编的9对“双车”。至于同行里排成3车,因为是同营而宿,会受到条件的限制,但也很可能是前后两车成双的。一旦出击,前后两车就会立即按左右二偏张开。这同一号坑前后两车相随的情况是一样的。

阙车后随着著甲的步兵,以8人者居多。至于人数较多的五车,除指挥官的卫队拥有车之外,其余正体现了“补阙”的作用。

3.骑车编队

在秦俑二号坑Ⅳ区的3个过洞里,分布着6车,又居于骑营之前部。作两行排列,也是每行由3辆车构成的奇数。虽然前后成双,但总的仍不合“偏制”。这也许并非纯战车编队,所以正是“骑车”性能的体现。

4. 一号坑战车的编队

阵体的战车,是指挥、战斗两种作用兼而有之的,故在编法上较为特殊。表现在:

第一,尽管随车步兵人数不等,但以第六过洞为中轴线,形成两侧对称的战车和俑数则是相等的;

第二,有左右双车并列,也有前后相随的;

第三,双车间,有步兵“弥缝”。

不论属于那一种,总体上却是行列清楚的,而且具有构图之美。像车一行和五行,各有6辆车,其中每行有两对车是双车相并,一对是隔步卒相邻;而车六行有3辆车、七行有7辆车。虽都是奇数,但无论两车相并拟或是相随,都是成两偏的;八行和九行计4辆车,则成前后相随。这种奇怪的现象,也许整个一号坑的战车群就是按“大偏”(50乘)编的。

纵观整个兵马俑坑,随车步卒的数目均不合战国时“七十五人”的常制;战车的编组,对照《司马法》的“偏法”或是《六韬》的“聚法”,都是有合有不合的。这也许是秦国军事组织特殊性的表现。但是,不论属于或不属于那一种,双车编组却是不变的模式。这些也许正是秦军的进攻性质和“秦阵散而自战”的特点。

注释

[1]在此,我不再繁琐地征引有关文献。《中国军事史》第69页注:“在先秦时代,‘乘’不但是车的量词,而且还是军队的一级编制单位。春秋以前,一乘兵车共30人,伴随攻车的战斗步兵只有25人,另有5人为辎重兵,在守车上。春秋以后,一乘的战斗兵增为75人,辎重兵增为25人。”

[2]《尉缭子·武仪》:“武王伐纣……死士三百,战士三万。”

[3]《左传》宣公十二年记楚王禁卫队的编制是:“其军之戎,分为两广”,“楚子为乘广三十乘,分为左右”。可见楚人采用的是“大偏”(即十五乘)的编法。

(四)轻车的作战方式

轻车以全新的面貌活跃在秦汉时期的中华大地之上,从战术上讲,它一改过去那种车对车的冲刺战法,巧妙用车,这表现在以下几个方面:

1. 驰敌致师

古代双方列阵之后,先以勇力之士到阵前挑战[1],接着便是开战。今日古装戏中仍可看到的所谓“骂阵”,即是其遗制。春秋战国间,便捷轻锐的轻车则担任了冲击敌阵的这一角色。《吴子·应变》谈到的“谷战之法”就是在两边高山、中为狭地、突然遇到敌人的情况下,隐蔽的车辆在山外挑战,给敌人造成很大的压力。

2.列阵

《孙子兵法·行军》:“轻车先出居其侧者,陈也。”古代列阵时,先要出轻车在军队的两翼担任警戒,随之按阵法排列队伍。实际上“轻车先出居其侧”,我以为那是“角”的队形正处在形成过程中。一旦布置好队伍,轻车则向敌阵两侧很快斜张,从而形成夹击的态势。所以,军事家为应战对敌,就“轻车先出居其侧”作为判断敌方是否列阵的一个重要征兆。

3.在地势平坦的旷野上作战

战车的冲击力大,速度快,但受到山地、谷地等狭险地形的限制而不能发挥其战斗作用。但若在平原广野的开阔地带选择最佳的出击时机,战车的威力就能得到有效的显示。当单纯的车阵战被淘汰之后,在多兵种的运用上,作为一种战斗手段,战车仍然保留着它重要的一席之地。所以《孙膑兵法·八阵》中就指出:“因地之利,用八阵之宜。……易则多其车,险则多其骑,厄则多其弩。”据测算,在平坦地形上作战,一辆车就可以抵挡住80名步兵或者10个骑兵。但在险阻地带,它的威力只能发挥到一半。因此,车用在“陷坚阵,要强敌,遮走北”方面,被视为“军之羽翼”(《六韬·犬韬·均兵》)。

4.驰援、突袭和掩护军队的主力

轻车驰援,可以千里而赴。突然袭击敌人之不备或出没不定地骚扰敌人,往往能起到转移对方目标、动摇军心的作用。

在“批亢捣虚”、“围魏救赵”的桂陵之战中,田忌、孙膑派轻车奔驰大梁,创造了战车突袭的有名战例。

《六韬·虎韬·略地》说到在“攻城围邑”的战斗中,为防止城内守军和城外援军的夹击,确保自己的军事行动,就得把自己的车骑配置在距城较远的要道上“屯卫警戒”,用以截击敌人的增援部队。

5.用作防御工具

在开阔地带,面对敌人的进攻,弩射而遏制无效,就得赶快把战车联结起来作为“车宫”,组成一个“当垒”的屏障。再令隐蔽在车后的弓弩手从缝隙中射击来犯之敌,既减少了伤亡,又增加了武器的有效杀伤力。当然,“次车以为藩”[2]的车多系辎重类的“守车”,但为应急,用轻车也是不乏其例的。

注释

[1]《周礼·夏官司马》“环人掌致师”。郑玄注:“致师者,致其必战之志。古者将战,先以勇力之士犯敌焉。”

[2]《周礼·天官·掌舍》:“设车宫辕门。”郑玄注:“次车以为藩,则仰车以其辕表门。”

三 远非结论的几点看法

(一)春秋战国之间,中国社会正处在一个风雷激荡的年代,车战也达到了它的鼎盛时期。

春秋战国之际,伴随着铁器的使用,农业生产的提高,井田制的破坏,生产关系的改变,也带来阶级关系的变革。从而导致了军事制度和作战方式的根本变化。这时,大量的农民涌上战场,不但改变了军队的成分,增加了新鲜血液,而且也形成了庞大的步兵队伍,平添了勃勃生机。再加之骑兵兴起,作战地域日趋广阔,战争规模变大,战程也具有旷日持久的性质。由原来多乘笨重战车组成整齐的方阵以及站在车上的贵族兵越来越不能适应未来战争的需要,无可奈何地从它繁荣的顶点跌落了下来,而从此一蹶不振。战车与车战变化的这一轨迹及其动因,已被很多研究家所揭示,故于此不再赘述。

当车战方式衰落之际,随步兵和骑兵的兴起,轻车和锐骑作为新兵种应运而生。从春秋末期起,它们踏上自己的发展历程之后,经过战国、西汉700年时间,轻车兵差不多走到了自己的尽头,而骑兵却依然意气风发、驰骋疆场。

(二)秦俑坑的战车已非昔日殷周的旧制,它是轻车兵正处于成熟阶段的显示。从中正可以看出它更具战车兵的一些特点。

首先,战车数种,无论是用做指挥、轻锐致师、补阙、随同战骑等等,都在形制上小有区别,仅因用途和装备的不同而定名,但并没有改变作为战斗用车的这一根本性质。始终未见“守车”,也当是这一立论的反证。

其次,车后随同步兵与否、随同数量的多寡、车的编组规模等,都不尽合乎春秋以来的常制,足见秦国有自己的一套编制系统。

(三)无论是轻车,抑或是锐骑,都属于新兴的兵种之一,其作用无论如何,都离不开多兵种的配合。

至于在每场战争中各自发挥得怎样,全赖于指挥家因时、因地使用的水平。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9