您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

附录 壹 秦兵马俑坑14C的年代测定报告

周明富,周卫健,杨礼平,王学理

位于陕西临潼县秦始皇陵之东的兵马俑从葬坑,由7000个左右形体如实的武士俑和战车,分别按阵、营、战、幕四种形式组成,雄伟壮观、气势非凡。陶俑和陶马作为大型的雕塑艺术群体,同样在中外美术史上也放射着异样的光辉。

兵马俑坑一共发现有四个,组成为一个“陈兵”的整体。其中除四号坑是个未曾放置文物的空坑外,其他三个坑都有俑马和战车。但从筑坑、制作到装配,工程量很大,显然不是在短期内所能完成的。那么,俑坑究竟是什么时候建造的?又是何时被焚毁的呢?由于没有文献的确切记载,我们为了对研究这一课题提供科学参数,便采用14C测年方法,先对俑坑进行系统采样,将所得的14C标本做了认真的物理化学处理,现将测定的结果报告于后。

因为l4C年龄测定方法可精确地测定五六万年以来的地质及考古文物的年代,特别是近年来,随着实验技术有了很大发展,14C的精度已达到千万分之几,它已成为各学科研究数万年内自然历史现象的一种有效手段。

14C测年方法的根据是:凡与大气圈发生交换关系的一切含碳物质,一旦与大气停止了交换(如生物的死亡等),则该物质中的14C含量就按下列公式在减少:

A=Aoeλt

Ao——现代碳的放射性;

A——被测样品的放射性;

λ——14C衰变常数,λ=0.693/T1/2

T1/2=14C半衰期=5568±40年。

根据样品中14C的减少程度,就可以得知其死亡的年代[1][2]。

T=logAo/A×18.5×103(年)

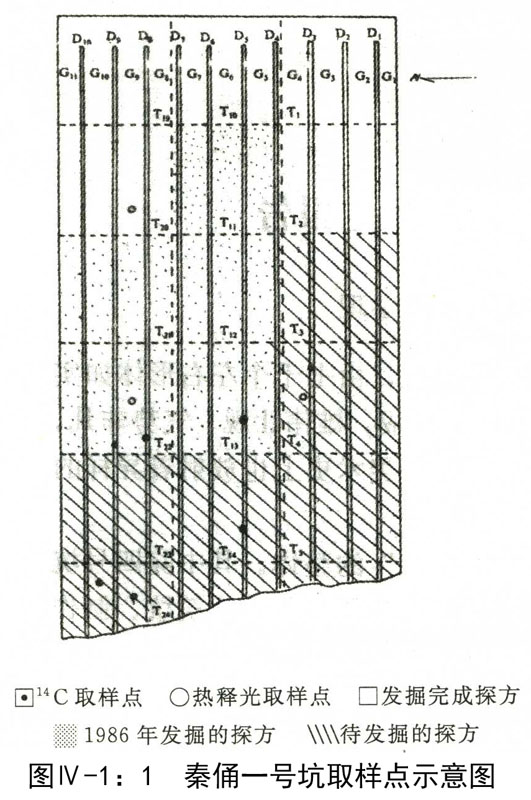

1985年的6月和9月、1986年的11月,我们先后三次到兵马俑一号坑取了被焚烧过的棚木炭样六个。采样地点是:T24G10、T24G9、T4D3、T22D8、T22D9、T14D5。(图Ⅳ-1:1)

注释

[1]中国科学院贵阳地球化学研究所14C实验室:《14C年龄测定方法及其应用》,科学出版社,1977年,第5~12页。

[2]中国科学院贵阳地球化学研究所l4C实验室:《地球化学》,1973年第2期,第135~137页。

一、样品制备

为获得可靠的放射性碳年龄,我们根据样品种类和保存的地质环境,进行了相应的物理、化学方法预处理,有效地去除了样品的外部浮土、渗入缝隙的沾污物和不同时期沉积在样品中的碳酸盐类、腐植酸等外来含碳物质。

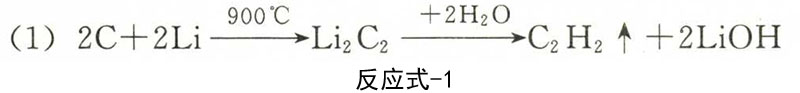

样品经过上述处理后,采用碳化锂方法在真空系统中进行Li2C2和计数苯的合成[1]。

因为苯是最有效的液闪烁溶剂,苯中碳的含量占92%,且均系来自被测样品。所以我们选择了合成苯作为14C计数样品[2]。

反应式如下:

注释

[1]周明富等:《14C年代测定的碳化锂制样法的研究》,《地球化学》,1983年第4期,第411~416页。

[2]Tamers.M.A.Int,J.APP.Radioa Iscotopes,26,1975,p676~682。

二、测量方法及其结果

液体闪烁法14C年代测量是一种精确、快速而有效的断代方法。由于样品中的14C含量十分微弱,计数率低,因此要求仪器的探测效率高、本底低,并能长期稳定地工作。这种14C断代测量是基于测量标准碳、本底碳和样品碳三者之后的综合计算结果。为此,要求它们的闪烁样品有相同的淬灭水平,或分别进行淬灭校正。所谓淬灭是指在制样过程中带进的杂质而影响探测效率的现象。为保证测量精度必须对被测样品的淬灭程度进行监测。

本实验采用和1KB公司Quantulus—1220低本底液体闪烁谱仪对样品进行测量和数据处理。

仪器于1985年安装时对14C标样(20ml玻璃瓶)在320~650道范围内的探测效率为76.00%,本底为7.69cpm。仪器工作一年之后,在相同条件下,仪器的探测效率为75.87%,本底为1.71cpm。不难看出仪器的稳定性是十分可靠的。

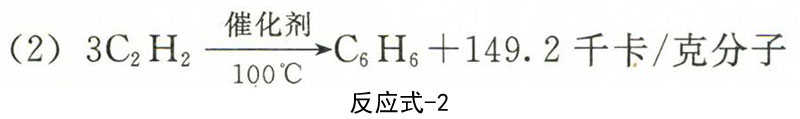

仪器的计数由1024道分析器记录样品的能谱分布,工作时可选择合适的道宽,以获得较高的相对优值No*。其中No为对标准样的计数率,B为本底碳样的计数率。本仪器道宽为180~400道范围内,用3ml聚四氟乙烯瓶对中国糖碳标准测量了26000分钟,再用1.362来校正相当于0.95草酸值的中国糖碳,其计数率的平均值为23.76±0.21cpm。对自制无烟煤本底碳样(3ml聚四氟乙烯瓶)测量了20000分钟,其结果为0.477±0.042cpm(无烟煤本底比标样本底低是因样品瓶及道宽不同)。以上所测数据在统计误差范围内一致。计算仪器优值为34.40,优于国际同类实验室指标。[1]

图Ⅳ-1:2是本实验室制备的标准碳、样品碳的能谱图,图形基本是一致的。说明本实验室一套制备样品的工艺流程是基本稳定可靠的,制出的样品具有相同的淬灭水平,测量所得数据不需分别校正即可进行年龄计算。

仪器在数据处理时考虑了多种因素的影响,并进行了修正。(图Ⅳ-1:2)

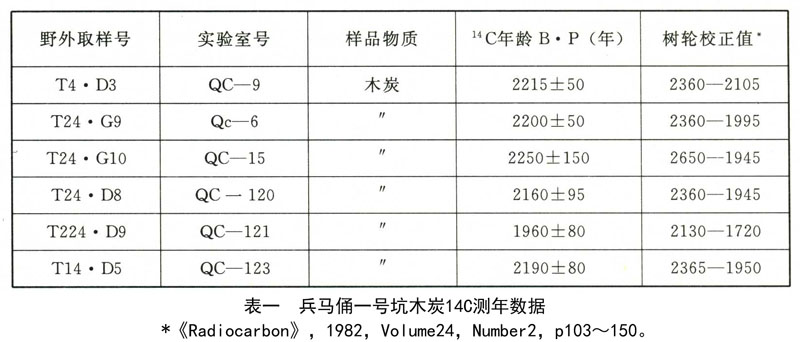

本实验室采用中国糖炭作为现代标准,本底标准采用北京门头沟无烟煤;14C半衰期是5568年,距今年以1950年为起点。样品测定结果如下表:

注释

[1]S.A.Mcquanie etc,Advances in Scintillation Counting,edited by 1983,University of Alberta Canada T6G2N8,p420~441。

三、讨 论

(一)我们从表一中可以看到,在6个14C年龄数据中有5个在2160~2250年之间,这同我室热释光实验室对兵马俑陶片测定的年龄值(2130~2250年)非常接近[1]。

(二)由于14C年龄值是表示树木砍伐时的年代。同时,树木中心位置14C浓厚低于其外部14C的浓度,因此6个14C年龄数据都有高低。显然,这与采样部位等诸因素有关。为此,我们取这6个数据的平均值时,则得其中年龄为2163年。

据考古研究的最新成果表明:兵马俑坑的建造大约是秦统一战争取得决定性胜利之时开始的(秦始皇于公无前221年统一全国)[2]。也就是说,秦始皇统一六国距今已有2171年。最后迫于农民起义的打击而停工,以至于被焚毁(约公元前207年),前后经过约18年时间[3]。这一看法,现在可以得到14C与热释光年代测定的支持。尽管岁月流逝,往事如烟,但这里却体现了秦代人民丰富的想象力,秦始皇陵兵马俑不愧为世界奇迹、民族的骄傲!

(注:工作中得到刘东生教授和安芷生同志的指导。参加取样的还有张光宇、高万一、祝一志、卢演俦等同志。在此一并致谢)

注释

[1]卢演俦、张景昭、王学理:《秦始皇陵兵马俑一号坑陶俑及红烧土热释光测年》,《中国第四纪研究》,1988年第1期(第8卷),第50~54页。

[2]王学理:《秦始皇陵研究》,上海人民出版社,1994年。

[3]《汉书·楚元王传》:“郦山之作未成,而周章百万之师至其下矣。”

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9