九州缅始祖 万方觅同宗

(3月5日)

祭祀「人文初祖」軒轅黃帝是中華民族的傳統,自黃帝逝世起,華夏兒女祭祀黃帝的傳統就未曾中斷,並逐漸成為國家制度。祭祀黃帝有三種主要類型,即郊祭、廟祭、陵祭。全國歷代遗留的黃帝陵廟等古跡約有77處,分佈在21個省、自治區、市。在諸種黃帝祭祀中,橋山黃帝陵的陵祭起源久遠,是最重要的黃帝祭祀。

據《史記·孝武本紀》載,漢武帝親率18萬大軍「祭黃帝塚橋山」。唐大歷五年(770年),唐代宗批准將坊州(今黃陵縣)橋山黃帝陵列為國家祀典。宋太祖開寶五年(972年),遵太祖趙匡胤旨意,規定橋山黃帝陵三年大祭一次;明太祖洪武四年(1371年),朝廷規定祭祀黃帝在陝西中部橋山黃帝陵,三年大祭一次,皇帝親撰祭文,派大臣赴橋山致祭;清代沿襲明代定制,在橋山黃帝陵舉行國祭。

中華民國26年(1937年)清明節,國共兩黨在經歷十年內戰後,首次聚在一起,同派代表共祭黃陵,以表達停止內戰,團結禦侮的決心。由毛澤東撰寫的《祭黃帝陵文》,以「誓死為抗日救亡之前驅」為要旨,慷慨陳詞,被公評為中共「開赴前線的《出師表》」。民國31年(1942年)冬,時任國民政府主席蔣中正原計劃和胡宗南等一起前往黃陵縣橋山拜祭軒轅黃帝陵,後因公務繁忙,未能前往祭奠,遂親筆題寫了「黃帝陵」3個大字,勒石立碑。

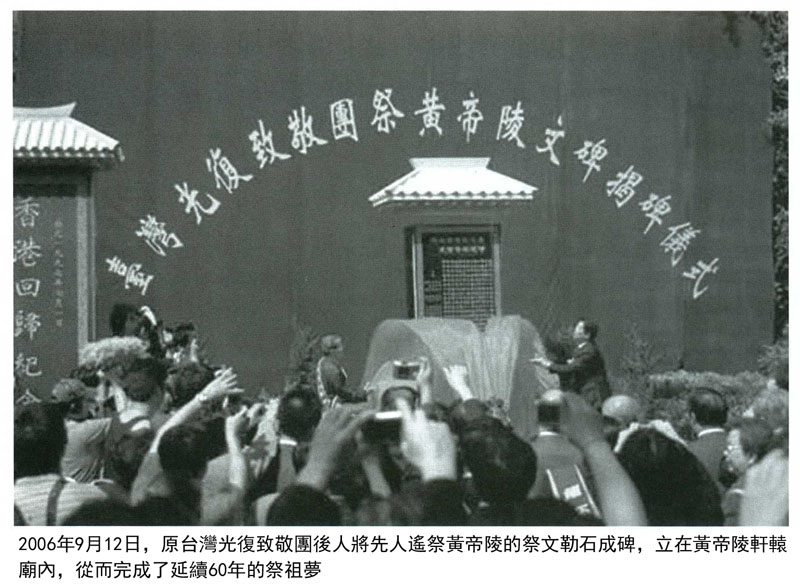

1945年,日本投降,台灣光復,寶島士紳代表於次年組成台灣光復致敬團,輾轉前往西安,擬到黃帝陵前告慰始祖,但至陝西耀縣時因大雨阻擋未克前行,就此遙寄黃帝陵,空留遺憾。60年後,原致敬團的後人們為完成先人遺志,再次組團拜謁黃帝陵,重將當年祭黃帝陵文勒石刻碑,祝願祖國早日和平統一。聞此故事者無不慟然。

建國後,中國共產黨人繼承傳統,繼續在黃帝陵公祭黃帝。1980年後,形成了清明公祭、重陽民祭的定制。1996年3月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳致函中共陝西省委、省政府,要求陝西省要將公祭黃帝活動組織好,使其產生更加積極的影響。如今,一年一度的清明公祭軒轅黃帝典禮已成為華夏兒女認祖歸宗、慎終追遠的精神寄託。

在寶島台灣,一直有著清明節前夕在國民革命忠烈祠舉行遙祭黃帝陵典禮的傳統。2009年4月3日,台灣當局「中樞遙祭黃帝陵典禮」在台北圓山忠烈祠舉行,馬英九更是一改過去由「內政部長」代表主祭的慣例,親自主持遙祭典禮,成為1949年後,第一位主持遙祭黃帝陵典禮的台灣當局領導人。

不同時代祭祀黃帝有著不同的祭祀觀念和祭祀禮儀,卻始終體現偉大的中華民族精神,而傅承這種精神的主旨,最突出的是民族認同、國家統一、持續發展、和諧振興的精神。黃帝祭祀傅承的同根共祖理念,一直發揮著促進民族認同和團結的作用;黃帝祭祀傳承的中國大一統理念,成為宣示和維護中國統一的典禮,黃帝祭祀傳承的中華民族持續發展的理念,以及社會和諧的理念,使中華兒女始終牢記,無論身居何處,始終四海皆兄弟,天下為一家。

橋山黃帝陵維繫著中華民族的歷史記憶,是中華兒女共同的精神家園。1918年清明,民主革命先驅於右任先生專程從西安動身前往中部縣拜謁黃帝陵,返南京即蒐集整理先秦以來有關黃帝事跡和傳說的記載,歷時十年,分目編纂,詳加考證,輯成一書,取名《黃帝功德紀》,以銘記始祖的豐功偉績。

中華民國32年(1943年),國民黨軍事委員會政治部部長張治中、國民黨陝西省主席熊斌為整修黃帝陵廟,組織成立了修建黃帝陵廟委員會,號召國內外名流踴躍捐助。號召一發出,先後有馬來西亞、菲律賓、泰國、美國等華僑捐書3000冊,捐外幣7萬元。張治中私人捐款3萬元,專用於改建軒轅黃帝廟大殿。

1955年,南洋華僑領袖陳嘉庚赴西北參觀,在拜謁黃帝陵時只見陵廟一片衰敗景象。於是他向毛澤東寫信反映。毛澤東在讀到此信後,批示周恩來閱後交有關部門處理,周恩來明確批示:「黃陵應明令保護和整修。」1962年,中國國務院將黃帝陵列為古墓葬第一號,公佈為全國重點文物保護單位,接著又撥款對黃帝陵廟進行了一次全面整修。

為了整修和保護好黃帝陵,經國家批准,1990年至2004年間,陝西省對黃帝陵進行了大規模整修,今天的黃帝陵景區,祭祀大殿雄偉莊嚴,登上龍馭閣,習習清風撲面,裊裊山霧繚繞,中華始祖乘龍升天之情景如見,不由遐想萬千。

辛卯(2011)年公祭黄帝活动宣传资料选编/陕西省公祭黄帝陵工作委员会办公室,2011