巴里坤·大河古城

作者:邵如林 邸明明

哈密是丝绸之路进入西域后踏上新北道的必经之路,新北道的第一站就是水丰草茂的巴里坤草原。从哈密进入巴里坤,必须翻越天山达阪松树塘。

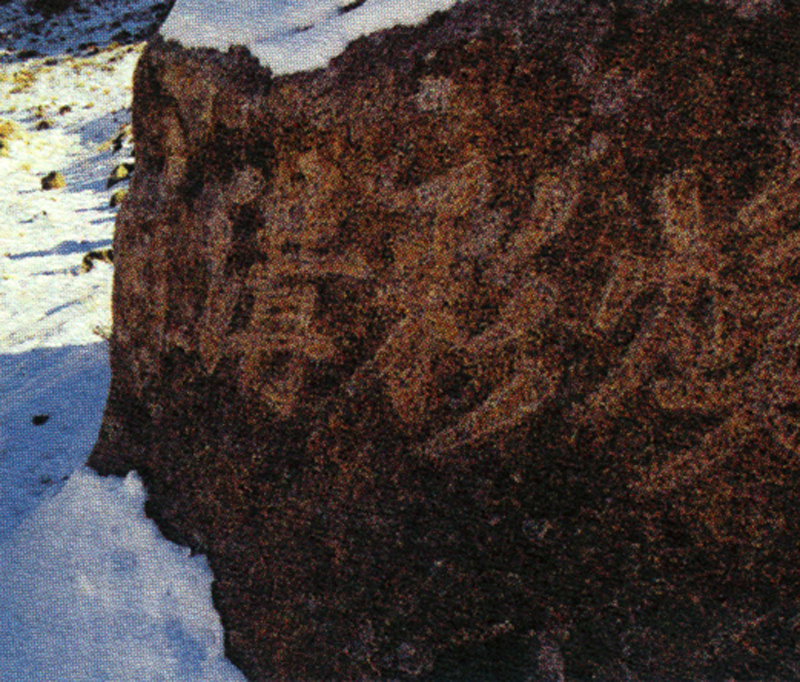

松树塘因满山长满松树而得名。松树塘天山达坂是一条天然的峡谷,从哈密南山口至巴里坤口门子,总长24公里,山道曲折回环,左右丛林密布。进入南山谷口不远,路畔有一巨型冰川漂砾,上刻有清代将军岳钟琪题写的“焕彩沟”三个大字。但若走到近旁,细细揣摩,则可看到“汉永和五年六月十五日”“沙海”及“唐姜行本”、“贞观十四年六月”等字迹。显然这是一块集汉、唐、清石刻为一体的珍贵巨石,大约是后人磨去前人旧碑以书新字。尽管碑文遭受两千多年的风雨侵蚀,大多已损泐不清,但它的存在却清楚表明这条古道自汉以来就是丝路北道的主要交通线。

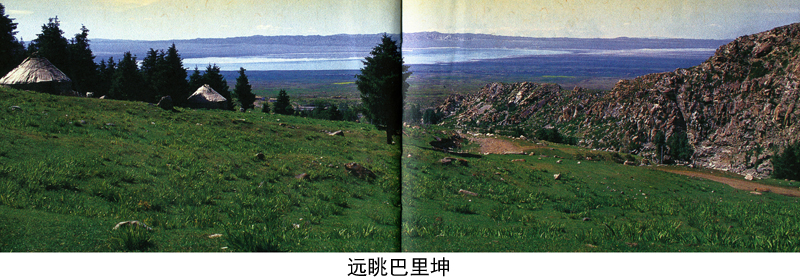

自焕彩沟碑循沟而上,一路溪谷纵横,山泉淙淙。哈萨克牧羊人的白色毡房,似颗颗珍珠,散落在沿途翠绿的草坡上、松树下和溪流边。炊烟袅袅,牛羊依依,偶尔从山林深处传来一两声犬吠,使人顿生远离尘世、回归自然的感慨。抵达海拔2800余米的山顶,回首南望,已不见哈密绿洲踪影,低头北向,黑郁郁的松树林沿山而下,直抵远处清晰可见的巴里坤草原。山顶有一座破旧的天山庙,庙旁矗立着一尊汉代名将班超扶剑而立、威严注视着巴里坤一带的巨型石雕。

“投笔从戎”

班超,陕西扶风(兴平)平陵人,其兄即东汉著名的历史学家和文学家班固。班超自幼熟读诗书史籍,常常以凿通西域的张骞作为自己学习的榜样。但由于家境贫寒,只能经常给官府抄写文牍以补贴家用。有一次他搁笔叹道:“大丈夫应当像张骞一样立功边疆,怎能永远这样抄抄写写!”后来西域又一次被匈奴控制,汉明帝招募西征勇士时,班超毅然扔下手中的笔,报名参加西征军队,并被任为“假司马”之职,在历史上留下了“投笔从戎”的典故。

公元73年,班超随着奉车都尉窦固的军队进攻伊吾,“战于蒲类海,多斩首虏而还”,受到窦固的赏识。在窦固的推荐下,班超作为东汉的第一个使节,带领36人出使鄯善、于阗和疏勒,成功驱逐了匈奴的势力,为东汉在天山南北最终战胜匈奴奠定了稳固的基础。并以自己的大智大勇赢得了西域各国的信任。以致在他奉命东归时,西域各国纷纷挽留,有的抱住他的马腿哭求,有的甚至以死相留。班超深受感动,决心留在西域,为西域各国的共同利益而奋斗,后受命担任西域都护,被封为“定远侯”。公元102年,班超以71岁的高龄荣归故里,在西域整整度过了30个春秋,几乎完全凭借个人的机智、机敏和卓越的政治、军事、外交才能,使西域保持了较长时期的稳定和繁荣。即使到了两千年后的今天,我们在新疆游历,所到之处,无不与班超当年治理西域的政绩有关,无不在当地民间聆听到班超治西域时的许多动人的故事和传说。

大河古城

由清水秀、牧草如茵的巴里坤草原,是天山山脉拱卫中的山间盆地,气候虽寒但水量充沛,历来为兵家必争之地。唐王朝统一西域后,为巩固对西域地区的治理,在今吉木萨儿设置了北庭大都护府,管理天山以北,同时在巴里坤置蒲类县,并在天山北麓的甘露川驻扎了一支重兵。这支军队因驻扎在伊吾(今哈密)地区,故称伊吾军,编制3000人。甘露川即今巴里坤哈萨克自治县大河乡一带,这里水源充足,土地肥美,不仅有饲养良马的好草场,而且由于冬季气温较高,是极好的冬小麦种植地。时至今日,这里仍然是整个哈密地区最好的牧场和最理想的小麦产地。著名的唐代伊吾军镇城,就坐落在大河乡干渠村的东南侧,人称“大河古城”。

大河古城呈长方形,东西长360米,南北宽200米左右,有内外之分。内城屯兵,外城养马,其间有门道相通。内城近方形,长宽200余米,今存夯筑土墙仍高达10米左右,基宽12米。四角有高大角墩,墙外有马面。城内多出土唐代陶器、铜器及生活用具和建筑瓦当等。城内东南角还有一座宽约70米、墙垣相隔的官署遗址。外城紧傍内城的东垣,大小与内城相仿,但墙垣则明显小于内城。城内多见兽骨,显系中养羊、马之所。大河古城周围有宽约20米的护城壕环绕,至今仍有浅浅流水,丛丛芦苇。

巴里坤大草原上的一颗明珠

位于哈密以北的巴里坤盆地曾是西域三十六国之一的蒲类国属地。历史上著名的蒲类泽、蒲类海,位于今巴里坤县城西北18公里处,今称巴里坤湖。湖面还拔1585米,是巴里坤盆地最低处。现存湖面东西宽约12公里,南北长约20公里,湖水平均深度2.5米,最深处可达8米。巴里坤湖为成水湖,湖中可产芒硝、食盐,还有硼、锂、钾、溴、镁及卤虫等。每当盛夏,水波荡漾,岚影沉浮,宛若镶嵌在巴里坤大草原上的一颗明珠。

永远的丝绸之路:走过新疆/邵如林,邸明明著.-昆明: 云南人民出版社, 2004;