青海等地的岩彩壁画艺术

作者:李洁

青海是华夏黄河、长江的发源地,位于中国西北地区中南部,地处青藏高原。东北部与甘肃省相接,西南部毗连西藏自治区,东南部邻接四川省,西北部毗邻新疆维吾尔自治区。青海的地形大势是盆地、高山和河谷相间分布的高原。山脉之间,镶嵌着高原、盆地和谷地。西部极为高峻,自西向东倾斜降低,东西向和南北向的两组山系构成了青海地貌的骨架。其地形可分为祁连山地、柴达木盆地和青南高原三个自然区域,是“世界屋脊”青藏高原的一部分。

1.翟昙寺岩彩壁画

青海翟昙寺创建于明代初年(1392年),距今已有600多年历史。它是青海著名的藏传佛教寺院,坐落在青海省乐都县境内,其总体结构布局、建筑风格与北京故宫十分相似,历史上又曾是明王朝的皇家寺院,因此被称为青藏高原上的“小故宫”。翟昙寺具有很高艺术水平的彩色壁画,布满各殿堂的大小墙面,总面积约900平方米。翟昙寺壁画内容多为佛教传说故事,以连环画的形式展示,有《叨利天众迎佛升天宫图》、《善明菩萨在无忧树下降生》、《龙王迎佛入龙宫图》、《六宫娱女雾太子归宫图》等,壁画构思奇巧、层次分明、形象生动。两厢廊墙面上的巨幅彩色壁画。两厢廊随地势而建,从中殿两侧拾级而上,平地陡起,有斜廊相接。由于布满了壁画,也被称作画廊,又因其下面布设有排水暗道而被当地群众称为“七十二间走水厅”。除两厢廊的壁画外,翟昙寺大殿的墙面上也布满了壁画,与两厢廊壁画不同的是,大殿里的壁画全部是藏传佛教内容,非常高大,有的用布幔遮盖。翟昙寺壁画主要为《一佛二弟子》(附图11)的构图形式,主尊佛端坐于莲台之上,背光和头光均为圆形,侍立左右的二弟子双脚分别立于莲花之中,佛与菩萨的头光均为鲜艳的绿色,菩萨的衣饰与飘带有“吴带当风”的服中原汉地的表现特色,画面色彩不见了西藏浓艳的红黄绿色调,而是用祥云渲染出佛国世界的神秘,用石绿、石青营造出雅致的冷色调。

翟昙寺壁画融西域等外来绘画技法与民族技法为一体,在人物造型、赋彩以及场景的创作中,表现出风格独具的艺术特色。它以其丰富的内容和精巧的技艺成为这一时期国内保存比较完整、全面的艺术珍品。

2.青海塔尔寺岩彩壁画

塔尔寺古称佛山,藏语称为拱本,即“十万个佛像”的意思,位于湟中县鲁沙尔镇,距西宁40千米。据历史记载,塔尔寺建于明嘉靖三十九年(1560年),占地600多亩,整个寺院依山势起伏,金碧辉煌,富丽堂皇。由山门、小花寺、小金瓦殿、大金瓦殿、大经堂、九间殿、大拉浪、如意塔、太平塔、菩提塔、过间塔、班禅行宫等,共有1000多个院落,4500多间殿宇,组成了完整的汉藏艺术风格相结合的建筑群。塔尔寺是藏族、蒙古族、土族的喇嘛教朝觐的圣地。塔尔寺不仅是格鲁派(黄教)创始人宗喀巴的诞生地,还是造就大批藏族知识分子的高级学府之一。寺内设有显宗、密宗、天文、医学四大佛教学院。几百年的历史积累,塔尔寺文物极为丰富。堆绣、壁画、酥油花被誉为塔尔寺的“艺术三绝”。

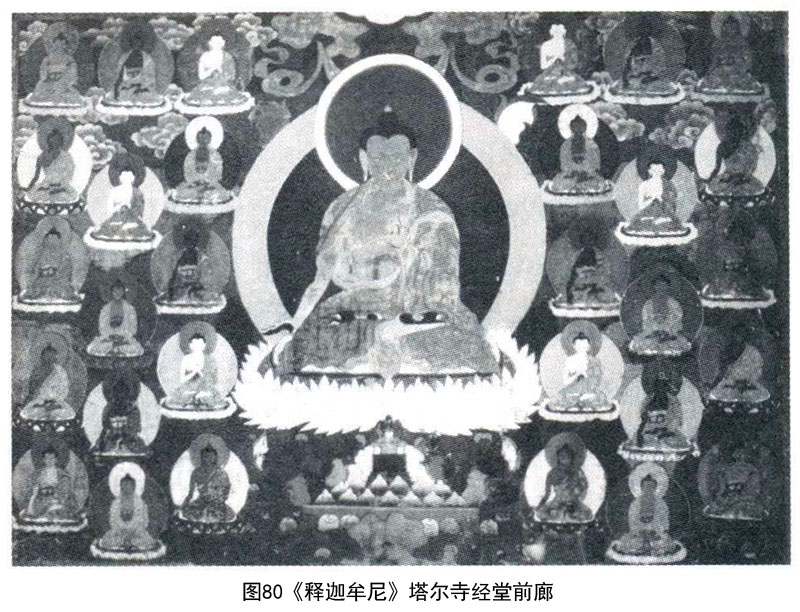

小金瓦寺内的壁画是藏传佛教壁画的代表之一,具有浓郁的印藏风味。壁画内容广泛,多取材于佛经故事、神话故事、姻缘故事、释迦牟尼生平故事、宗喀巴佛院的业绩以及各种佛像、神像、阴间地狱画面、生死轮回和高僧大德的形象等。如描绘有藏传佛教在形成过程中,佛教大师(莲花生)降服恶魔的故事。壁画在经过处理的白墙上打底后,绘出构思巧妙、色调和谐、精巧细腻的各种题材。壁画采用红、黄、蓝3种基本的矿物颜料,兼用绿白多色,色彩丰富、艳丽。壁画颜料采用石质矿物颜料,色泽鲜艳,经久不变。多采用对比的手法,冷暖色交替使用,层次分明。此画尤其注意人物性格的刻画,形象生动而略有夸张,线条细腻明快。用冷暖色表现人物的性格,是塔尔寺壁画特点之一。例如,姿态和善安详的佛像采用暖色调;性格凶狠狰狞的金刚护法神则用冷色调,强烈地突出了表现的主题,获得一种明艳醒目、富丽堂皇的效果,给观众留下极为深刻的印象。壁画本身是寓言形式,从很多佛教经典的插图、人物的表情里,可以看出其善恶、凶暴、欢乐、忧愁、愤怒、优美和丑恶的性格特点。塔尔寺经堂前廊壁画《释迦牟尼》(图80),整幅画面构思巧妙,布置恰当,色调和谐,精巧细腻,层次分明,千姿百态,栩栩如生。塔尔寺作为佛教古刹,壁画精湛古朴,整体流畅舒展。自明代以来,塔尔寺壁画成为研究佛教文化艺术、民族学、民俗学的珍贵资料。

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;