大唐西市的社会生活

作者:张沛

大唐西市作为当时国内外最大的商业市场,货通四海,人杂五方,其内的社会生活可谓五彩缤纷,呈现出少有的包容性、多样性和时尚性。无论是服饰、饮食,还是娱乐活动,都展现出一派繁荣昌盛的“长安气象”。

(一)服饰

服饰是一个时代社会生活的重要反映。都城长安作为全国政治、经济和文化中心,在服饰的发展演变上,无疑起着带头作用,并具有代表性。

唐代长安的服饰于前代而言,有继承,也有创新。就继承而言,它是在前代“法服”的基础上,形成了新的统一的服装;就创新而言,它大胆吸收了西北少数民族,特别是今新疆地区及中亚、西亚诸国的服式,出现了许多花样翻新的时装、新装,即所谓的“胡服”。

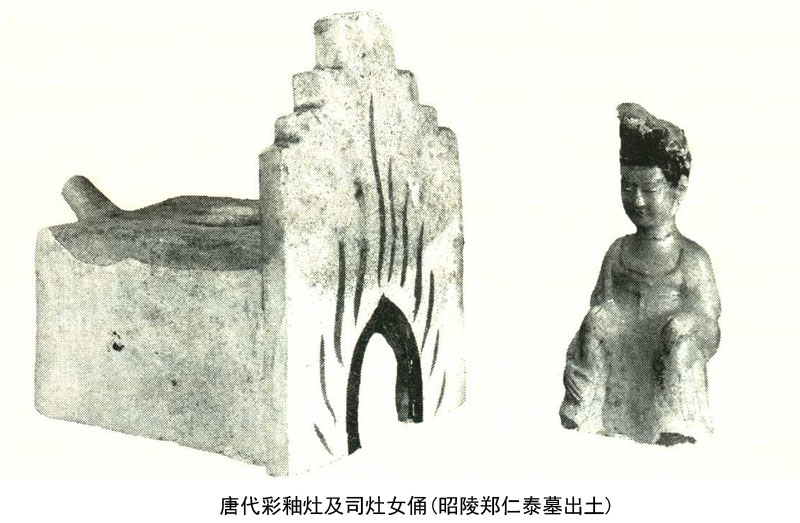

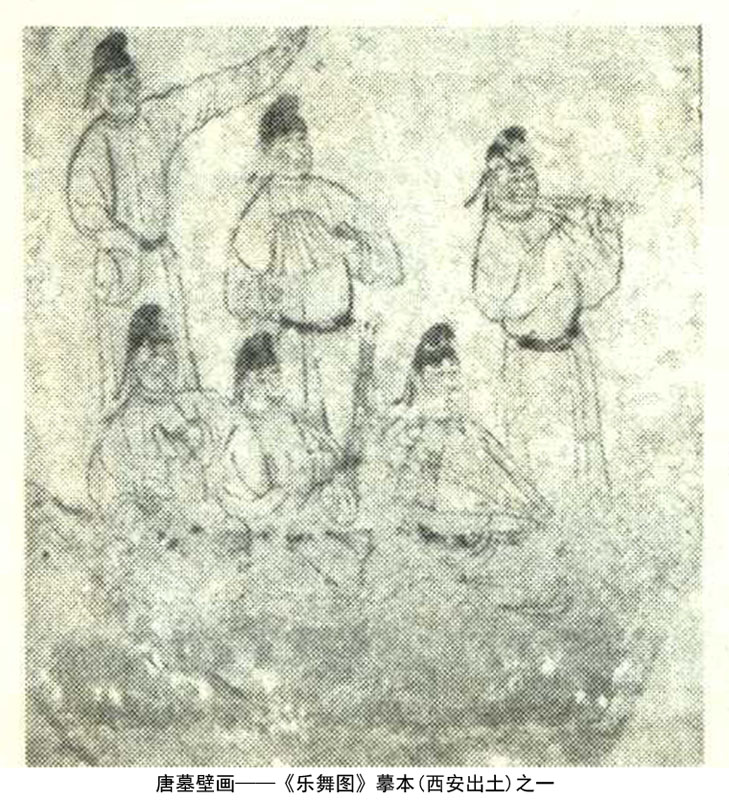

《新唐书·车服志》谓“开元中……士女衣胡服”,[1]卷24第531页《新唐书·五行志一》谓“天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽”。[1]卷34第879页似乎唐代胡服盛于开元、天宝时期。沈从文先生在其名著《中国古代服装研究》一书中,经过对大量出土材料的比较分析,认为这种说法“似非事实”。[2]第304。此亦可从刘肃《大唐新语》记载的“追禁西市胡”一事得到证实:“贞观(627—649)中,金城坊有人家为胡所劫者,久捕贼不获。时杨纂为雍州长史,判勘京城坊市诸胡,尽禁推问。司法参军尹伊异判之曰:‘贼出于万端,诈伪非一。亦有胡着汉帽,汉着胡帽,亦须汉里兼求,不得胡中直觅。请追禁西市胡,馀请不问。’……俄果获贼。”[3]卷9第138页由此可见,“胡着汉帽,汉着胡帽”这种服饰上的“胡化”现象,在唐朝初年的长安城中,已经非常普遍,并非到了开元、天宝年间才“衣胡服”和“好为胡服胡帽”。上个世纪以来,长安地区出土的许多唐墓壁画和陶俑已经完全证实了这一点。

就长安地区胡服的发展变化而言,沈从文先生认为,“大致可以分作前后两期:前期实北齐以来男子所常穿,至于妇女穿它,或受当时西北民族(如高昌、回鹘)文化的影响,间接即波斯诸国影响。特征为高髻,戴尖锥形浑脱花帽,穿翻领小袖长袍,领袖间用锦绣缘饰,钿镂带,条纹毛织物小口绔,软锦透空靴,眉间有黄星靥子,面颊间加月牙儿点装。后一期则在元和以后,主要受吐蕃影响,重点在头部发式和面部化妆。特征为蛮鬟椎髻,乌膏注唇,脸涂黄粉,眉细细的作八字式低颦,即唐人所谓‘囚妆’、‘啼妆’、‘泪妆’,和衣着无关。如白居易新乐府《时世妆》所咏,十分传神。传世的唐人绘《纨扇仕女图》、《宫乐图》中妇女形象,有代表性。”[2]第304页沈先生的这段论述,是对唐代长安地区胡服的发展趋势和各阶段特征所作的高度概括。以下依据唐墓壁画及陶俑资料,从服装及帽、鞋三个方面对长安地区的胡服分别予以简述。

首先看服装,初唐到中唐时期,男子服装虽仍沿袭了北朝以来流行的裤褶服(即上襦下裤,襟袖窄小),似无多大变化,而女子服装则呈现出了一派新的气象,归纳起来,主要有两大亮点:一是上身着短窄袖襦衫或长窄袖襦衫,下身着高及腰的长裙;二是女着男装,其中一种为圆领小袖长袍,一种为翻领小袖长袍。而不管是圆领或是翻领,穿这种小长袍都是中间束带,下露条纹窄腿裤。这种服装,从《册府元龟》等历史文献和出土文物来看,显然是受西北少数民族(如高昌、吐谷浑)及中亚与波斯地区的影响。与此同时,短襦高裙加帔帛(或帔子)亦是当时妇女服装的另一大特色。常任侠先生在论及唐永泰公主墓壁画时,把帔帛和帔子统称为帔巾,认为帔巾“在中国西部古已有之,那其实是染了西域的风习,到唐代则变成了一种时兴的装束”。[4]第63页此所谓的“西域的风习”,据《旧唐书·波斯传》及近年发现的文物资料,当来自波斯萨珊及中亚粟特地区。

其次来看帽子,帽子又叫首服。首服在唐代变化较大。据《旧唐书·舆服志》:“武德、贞观之时,宫人骑马者,依齐、隋旧制,多着幂*(上罒下離)。虽发自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窥之。王公之家,亦同此制。永徽之后,皆用帷帽,拖裙到颈,渐为浅露。寻下敕禁断,初虽暂息,旋又仍旧。……则天之后,帷帽大行,幂*(上罒下離)渐息。中宗即位,宫禁宽弛,公私妇人,无复幂*(上罒下離)之制。开元初,从驾宫人骑马者,皆着胡帽,靓妆露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效,帷帽之制,绝不行用。俄又露髻驰骋,或有着丈夫衣服靴衫,而尊卑内外,斯一贯矣。”[5]卷45第1957页按:所谓“幂*(上罒下離)”,为一种用以障蔽全身的头巾;所谓“帷帽”,系周围垂网的帽子。这两种帽子都来源于西北少数民族和波斯地区(即所渭“发自戎夷”),而所谓“胡帽”,笼统而言,是指妇女骑马外出时所着的不障面之帽。这种帽子又称“浑脱帽”。浑脱帽指用小动物的整张皮革制成的囊形帽子,或形式类似的仿制品。这种帽子与翻领胡服相配,为典型的中亚服饰。这种帽的顶部呈尖形,四周织花纹或镶宝珠,多呈卷沿上翻式,其面料有用锦缎的,也有用毛毡织成的,张鷟《朝野佥载》卷一所谓“赵[国]公长孙无忌以乌羊毛为浑脱毡帽”,[6]第12页即是用毛毡制作的一例。帽子由全身障蔽的幂*(上罒下離),到仅遮头部的帷帽,再到面部外露的胡帽,以至发展到不用帽子,这种越来越开放,越来越便利的现象,同样与受西北少数民族及中亚、西亚地区服饰的影响有很大关系。

接着来看鞋。作为与服装和帽子配套的鞋,也深受西域及中亚诸国的影响。从长安地区的唐墓壁画来看,唐代男子大多穿一种黑色的长统靴,而胡服宫女及侍女大多穿一种软底透空的锦靿靴。这种靴帮短,有绳带系束,或尖头,或圆头,往往还有绣花。它多与条纹小口裤及翻领(或圆领)齐膝小袖长袍相配,成为一套胡服新装。章孝标《柘枝》诗云:“柘枝初出鼓声招,花钿罗衫耸细腰。移步锦靴空绰约,迎风绣帽动飘飘。”[7]第1280页张祜《观杨瑷柘枝》诗云:“促叠蛮鼍引柘枝,卷檐虚帽带交垂。紫罗衫宛蹲身处,红锦靴柔踏节时。”[7]第1293页诗中所谓“锦靴”即指的这种靴。柘枝舞来自中亚石国(今乌兹别克斯坦塔什干一带),唐代长安妇女所穿的锦靴无疑受中亚诸国的影响。

唐代长安服饰在天宝(742—756)以后,特别是元和(806—820)以后,逐渐由前期健康活泼的清新景象演变成了“完全近于一种病态”的“时世妆”。[2]第335页白居易《时世妆》诗云:“时世妆,时世妆,出自城中传四方。时世流行无远近,腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥,双眉画作八字低。妍媸黑白失本态,妆成尽似含悲啼。圆鬟无鬓堆髻样,斜红不晕赭面状。……元和妆饰君记取,髻堆面赭非华风!”[7]第1048页《新唐书·五行志一》云:“元和末,妇人好为圆鬟堆鬓,不设鬓饰,不施朱粉,惟以乌膏注唇,状似悲啼者。……唐末,京都妇人梳发以两鬓抱面,状如椎髻,时谓之‘抛家髻’。”[1]卷24第879页向达先生说:“赭面(按:即以赤色涂脸)是吐蕃风,堆髻(按:堆髻即椎髻,谓一撮之髻,其形如椎)在敦煌壁画及西域亦常见之。此种时妆或亦经由西域以至于长安也。”[8]第47页古人以这种妆饰属于“服妖”,为“忧恤”、“抛家”的“播迁之兆”,实则仍是受了西北少数民族和西域“胡风”的影响。伴随“时世妆”而来的是衣服日渐宽大,尖顶帽及靴不再盛行。

以上,就是唐代长安服饰的一般情况。

大唐西市作为当时都城中的国际性大市场,特别是作为沿丝绸之路东来长安后的首要落脚之地,对于西域那些伴随驼铃而来的、带有异国风情的新颖服饰,无疑会因“得风气之先”,在吸收和借鉴方面占有天然优势;同时,西市及其周围多为胡人胡商聚居之区,胡汉错杂,相邻而居,彼此影响,相互学习,“胡着汉帽,汉着胡帽”,对胡服中那些式样新奇美观、穿着舒适便利的服饰,必然会由内心喜爱到自觉仿效;加之西市为长安最繁华的商业场所,精明的商人往往会通过观察社会风尚、揣摩顾客心理,为满足贵族及士民的需要,率先把一些新装、时装推向市场。如果说都城长安在唐代服饰的发展演变过程中起着带头作用的话,西市无疑在这个带头作用中,实际扮演了引领潮流的角色。

一般认为,唐朝宫廷和王公贵族是新装、时装的倡导者,其实,这种说法并不完全都对。(不可否认,有些华美服饰,特别是地方和异国进奉的贡品或由贡品为材料所制成的珍贵服饰,首先是出白宫中的。)唐朝政府出于维护其“法服”地位和防范异族的心理,对胡化的新装、时装,开始时往往加以反对,或者明令禁止,即使唐朝前期也是如此。如《旧唐书·舆服志》就记载了咸亨二年(671)针对戴帷帽而弃幂*(上罒下離)、坐檐子而不乘车所下的诏书,斥其“递相仿效,浸以成俗,过为轻率,深失礼容”。认为“此并乖于仪式,理须禁断”。下令“自今已后,勿使更然”。[5]卷45第1957页但胡化的新装、时装因其新奇美观,舒适便利,已经深受上流社会和下层民众的喜爱,往往禁而不止,正如咸亨二年诏书所谓“前者已令渐改,如闻犹未止息”。结果,随着时间推移,统治者不得不面对现实,由禁止到默许,这几乎成了当时服饰发展变化中的一条规律。

(二)饮食

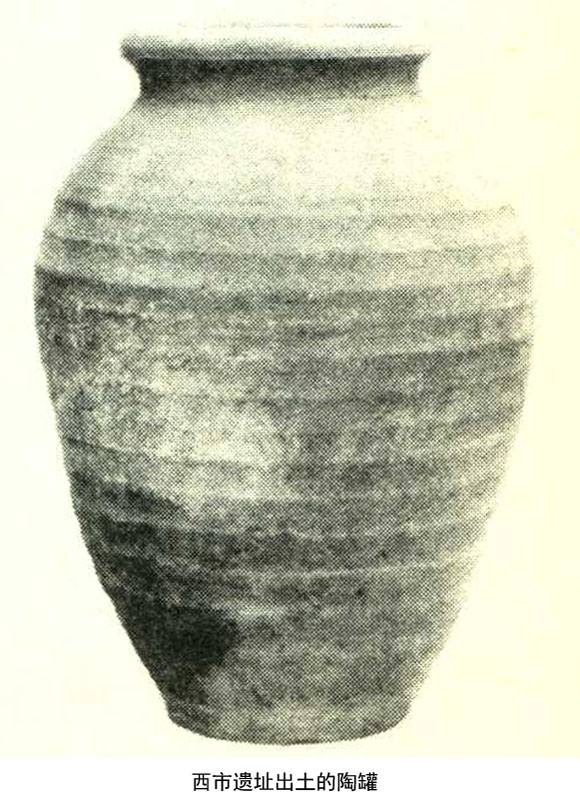

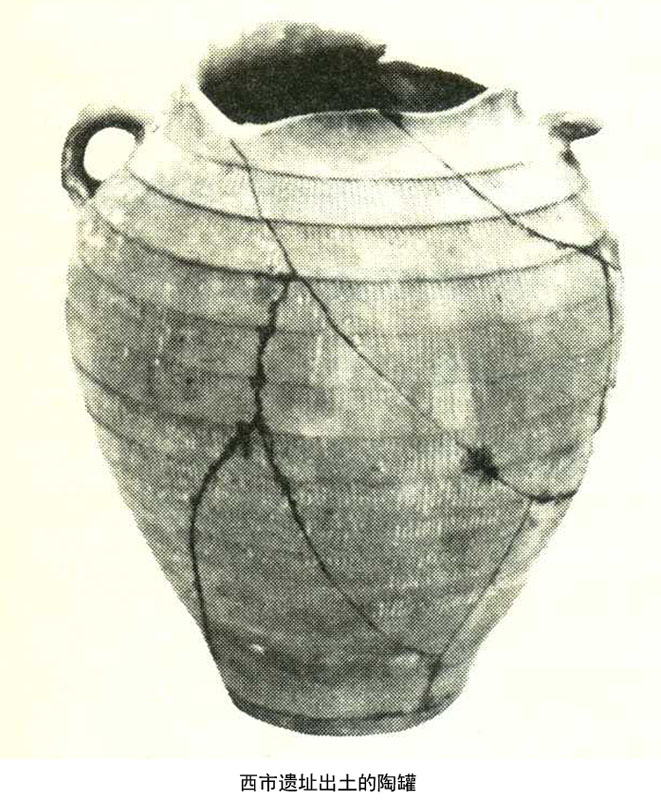

西市有“张家楼”食店(见《太平广记》卷三八四),有张通妻饭铺(见《两京新记》卷三),有酒肆(见《太平广记》卷三五、卷七六),有茶阁(见《新唐书》卷二〇八),既能备办“礼席”(见《唐国史补》卷中),又制造过煎饼、团子(见《太平广记》卷二四三),并有“西市腔”名酒(见《唐国史补》卷下)。虽然更多的资料已难以查找,但西市作为“四方辐辏,商贾云集”的国际性大市场,商业繁华,人口众多,其饮食业无疑极为兴盛,而各阶层各民族民众的饮食也必定非常丰富。我们只要大体知道了唐代长安城内的饮食状况,则西市的饮食也就基本上都知道了。

唐代长安城内,上至王公贵族,下至平民百姓,其主食以麦面为主,杂粮及稻米次之。而面食之中,似又以饼类居多。其所以如此,当如王三聘《古今事物考》卷七引宋人黄朝英《素缃杂记》所云:“凡以面为食者,皆谓之饼。故火烧而食者,呼为烧饼;水瀹而食者,呼为汤饼;笼蒸而食者,呼为蒸饼;而馒头谓之笼饼是也。”[9]第149页其中最常见的为胡饼。

胡饼起源较早。高承《事物纪原》引《续汉书》曰:“灵帝好胡饼,京师皆食胡饼。”[10]卷9第471页可知东汉就有。据《太平御览》“饮食部”引《赵录》,十六国时,“石勒讳胡,胡物皆改名,胡饼曰博卢。石虎改曰麻饼”。胡饼在唐长安城中已很普遍。据沈既济《任氏传》,升平坊北门内“有胡人鬻饼之舍”。[11]卷452第3693页据韦绚《刘宾客嘉话录》,安邑里巷口“有鬻饼者”,常边操作边唱王维的《渭城曲》。[6]第794页贺知章给西市卖钱贯王老送了一颗明珠,王老令童子换回三十余胡饼回赠。[11]卷42第263页因京都胡麻饼有名,白居易不远千里,寄胡饼与友人杨万州。[7]第1098页宁王(即“让皇帝”李宪)依势夺宅左卖饼者妻,王维写诗表示同情。[6]第1239页天宝十五载(756),玄宗李隆基仓皇逃至咸阳县境的集贤宫时,日中未食,杨国忠自市胡饼以献。[12]卷218第1484页日本僧人圆仁在其《入唐求法巡礼行记》中记述说,会昌六年(846)正月初六“立春节”那天,武宗“赐胡饼、寺粥”,他以此认为“时行胡饼,俗家皆然”。[13]卷3第146页由此可知,胡饼在当时长安是无处不有、贵贱皆食的最常见之物。

又有蒸饼:如上引《古今事物考》所说,“笼蒸而食者,呼为蒸饼”。张鹭《朝野佥载》卷五载:“邹骆驼,长安人。先贫,常以小车推蒸饼卖之。每胜业坊角有伏砖,车触之即翻,尘土涴其饼,驼苦之。”[6]第68页胜业坊在东市北。可知当时长安城中有卖蒸饼者。

又有汤饼。《古今事物考》谓“水瀹而食者,呼为汤饼”。瀹者,煮也。据《后汉书·梁冀传》,“跋扈将军”梁冀毒汉质帝时,即“进鸩加煮饼”,煮饼亦即汤饼,说明此物汉代已有。晋人束皙《汤饼赋》云:“元冬孟寒,清晨之会。涕冻鼻中,霜凝口外。充虚解战,汤饼为最。弱似春绵,白若秋练。气勃郁以扬布,香飞散而远遍。行人失涎于下风,童仆空噍而斜眄。擎器者舐唇,立侍者干咽。”此赋引自《能改斋漫录》。作者吴曾以此认为,“知煮面之为汤饼,无可疑者。”[14]卷15第455—456页据赋中“弱似春绵,白若秋练”来看,此汤饼即汤面,亦即带汤的面条。《新唐书·后妃传上》记玄宗王皇后失宠后,曾哭着对玄宗说:“陛下独不念阿忠(按:指其父王仁皎)脱紫半臂易斗面,为生日汤饼邪?”[1]卷76第3491页看来,以面条作为生日食品寓意长寿,唐已有之。后世所谓生日之“汤饼宴”、“汤饼会”,皆源于此。《资治通鉴》记天复二年(902),唐昭宗被李茂贞挟持至凤翔后,“在内诸王及公主、妃嫔,一日食粥,一日食汤饼”。[12]卷263第1828页亦足证唐代汤饼已是一种很普通的面食。

又有煎饼。煎饼为在鏊子上摊匀烙熟的饼,多用调成糊状的小麦面或杂粮面作原料。据南朝梁宗懔《荆楚岁时记》,“正月七日为人日……北人此日食煎饼于庭中。”可知煎饼唐以前即有。唐段成式《酉阳杂俎前集·诺皋记下》云:僧惠恪“好客,往来多依之。尝夜会僧十余,设煎饼”。[6]第671页同书载,淄青张评事夜率仆从数十,至一驿,因被酒,“连呼驿吏索煎饼”。[6]第666页西市商人窦乂为引诱诸坊小儿在其购买的“小海池”中投掷瓦砾,特意绕池设六七个店铺,专门“制造煎饼、团子”,分发给中标的小儿们吃,[11]卷243第1877页说明煎饼在西市是一种很普通的食品。

又有馅饼。馅饼,顾名思义,是一种包有诸如肉、糖之类馅料的糕饼。唐李濬《松窗杂录》云:“上(按:指时为临淄王的李隆基)因联饮三银船,尽一巨馅,徐乘马东去。”[6]第1214页此“银船”指银质船形酒杯。“馅”即指馅饼。叶梦得《避暑录话》卷下谓“唐御膳以红绫饼餤为重”。所谓“饼餤”即馅饼。卢延让于唐昭宗光化中(898—901)中进士,曾在曲江宴会中得食御赐红绫饼餤。老年时做诗云:“莫欺零落残牙齿,曾吃红绫饼餤来。”苏鹗《杜阳杂编》卷下云:同昌公主出葬时,唐懿宗“赐酒一百斛,饼餤三十骆驼”。[6]第1396页说明馅饼在唐代也很普遍。

又有烤饼。烤饼即在炉上烘烤而成的面饼,亦称炉饼。薛能《并州》诗所谓“饼炉南畔曲西头”[7]第1430页即是。其实,一般的烤饼最为常见,与今之烧饼相似。

又有油饼。油饼系用食油煎炸的面饼。源顺《和名类聚钞》作“*(左麥右上立,右下口)*(左麥右主)”,音部斗,谓为油煎饼。[8]第48页皇甫枚《三水小牍》卷下云:乾符四年(877),郏城令陆存为王仙芝部所俘,“其酋问曰:‘汝何等人也?’存绐之曰:‘某庖人也。’乃命溲面煎油作*(左麥右上立,右下口)*(左麥右主)者。”[6]第1188页可知油饼当时又称“*(左麥右上立,右下口)*(左麥右主)”。

又有*(左饣右追)。亦为一种用面粉制的饼类食物。其中以油煎者为油*(左饣右追),以火炙者称焦*(左饣右追)。《北齐书·陆法和传》云:“梁人入魏,果见*(左饣右追)饼焉。”是唐以前已有。唐颜真卿、李萼等《七言馋语联句》云:“拈*(左饣右追)舐指不知休,欲炙侍立涎交流。过唇大嚼肯知羞,食店门外强淹留。”[7]第1938页于此可知道*(左饣右追)为很香的食品。唐初名臣马周初入长安,即“停于卖*(左饣右追)媪肆”(即卖*(左饣右追)老妇的店中)。[1]卷224第1719页无疑*(左饣右追)为当时长安常见的食品。

除过饼类面食外,唐时长安以及西市仍有一些其他面制食品。

有馄饨。为一种用薄面片包馅做成的面食。《酉阳杂俎前集》卷七“酒食”云:“今衣冠家名食,有萧家馄饨,漉去汤肥,可以瀹茗。”[6]第611页据民国《续修陕西通志稿》卷一五二,唐长安颁政坊有“馄饨曲”。颁政坊在西市东北,“曲”者小巷也。以馄饨名曲,说明这个小巷的馄饨很有名气。

又有馎饦。为一种水煮的面食。北魏贾思勰《齐民要术·饼法》云:“馎饦:挼如大指许,二寸一断,著水盆中浸。宜以手向盆旁挼使极薄,皆急火逐沸熟煮。非直光白可爱,亦自滑美殊常。”[15]第240页就是说,做馎饦,要将面搓成大拇指粗的条,切成两寸长一段,放在水盆里浸,应用手在盆边压成极薄的片,用大火趁着水开时煮。这样做成的馎饦,不仅白嫩可爱,而且滑美不同寻常。由此看来,有点类似北方的麻食。馎饦又叫“*(左饣右不)饦”,唐代长安春明门附近就有卖饼和*(左饣右不)饦的酒食店。[11]卷283第2258页

又有毕罗。也作“*(左饣右毕)*(左饣右罗)”。唐李匡乂《资暇集》卷下《毕罗》云:“毕罗者,蕃中毕氏、罗氏好食此味。今字从‘食’,非也。”[16]《资暇集》第28页向达先生在其《唐代长安与西域文明》一文中说:“安国西百余里有毕国,其人常至中土贸易,故疑所谓‘*(左饣右毕)*(左饣右罗)’者,因来自毕、罗等地,遂以为名耳。”毕罗“乃是今中亚、印度、新疆等处伊斯兰教民族中所盛行之抓饭耳”。[8]第49—50页唐代长安亦有之。东市有毕罗肆,[6]第715页长兴里有毕罗店,[6]第716页韩约能作“樱桃*(左饣右毕)*(左饣右罗)”,其色不变。[6]第661页

又有寒具。据《齐民要术》,亦称“环饼”。[15]第239页为一种油炸的面食,即今馓子。因古时寒食节(清明节前一二日)有禁火之制,故此日以冷食充饥。寒具即寒食节主要食品,故名。唐张彦远《历代名画记·论鉴识收藏购求阅玩》云:“昔桓玄爱重图书,每示宾客。客有非好事者正餐寒具,以手捉书画,大点污。”手捉书画,即留下污点,说明寒具确为油炸食品。

又有团子。为米粉做成的圆球状食物。如上所述,西市商人窦乂为引诱诸坊小儿为其捡瓦砾填洼地,特设店铺,制作煎饼和团子,分发给小儿们吃。[11]卷243第1877页说明西市即有团子。据白居易《寒食日过枣团店》诗,[7]第1174页团子亦有枣团。又有“粉团”,系用糯米制成,外裹芝麻,置油中炸熟,犹今之麻团。见王仁裕《开元天宝遗事》。[6]第1782页

又有黄儿。《新唐书·五行志二》云:“黄巢未入京师时,都人以黄米及黑豆屑蒸食之,谓之‘黄贼打黑贼’。”[1]卷35第922页宋高承《事物纪原》卷九《黄儿》云:“唐都长安,今自陕而西,以黄米为粉,团枣蒸之,曰黄儿。其荞麦面者曰黑儿,盖出于此也。”[10]第472

又有糕。唐李复言《续玄怪录》卷二云:国子祭酒包佶里门旁“有鬻糕者”。据其文义,糕为片状。[6]第434页据《大唐六典》,光禄寺太官署供中书门下、供奉官及监察御史食品即有糕糜、粽饐及糕。[17]卷15第321—322页糕糜为米粉制成的糕,粽饐即粽子。《酉阳杂俎前集》卷七说“今衣冠家名食”,即有“庾家粽子,白莹如玉”之语。[6]第611页

又有粥。上举唐昭宗被李茂贞挟至凤翔,即“一日食汤饼,一日食粥”。[12]卷263第1828页又光禄寺太官署供中书门下、供奉官及监察御史食品,亦有“冷淘、粉粥”及“饧粥”(按:“饧”原作“锡”误)。[17]卷15第321页“冷淘”据说是“过水面或凉面一类食品”(见《汉语大词典》),“粉粥”当为用糯米粉做成的粥,而“饧粥”则是一种甜粥,白居易《赠举之仆射》诗中所谓“鸡球饧粥屡开宴”[7]第1163页之“饧粥”即是。又,李商隐《评事翁寄赐饧粥走笔为答》诗[7]第1368页有“粥香饧白杏花天”句,此“饧”指用麦芽或谷芽熬成的饴糖,亦说明饧粥是加了饴糖的甜粥。

以上为主食。主食之外,西市还有更为丰富的副食。

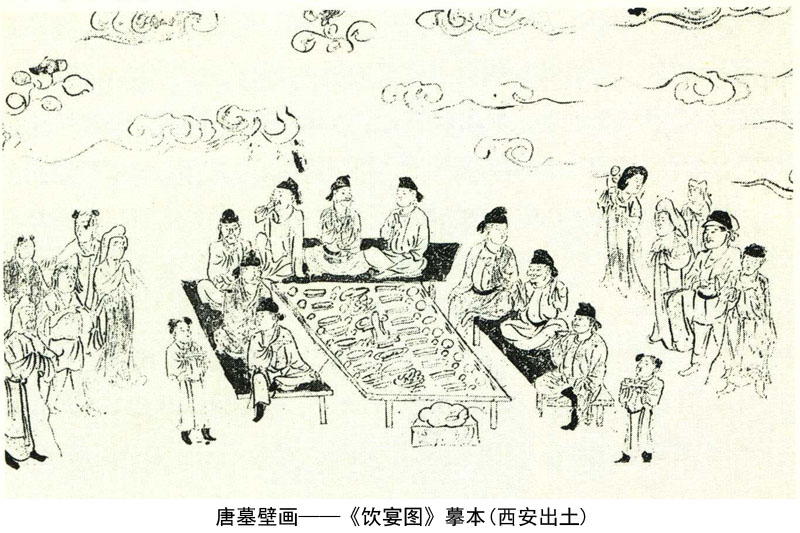

唐长安的蔬菜品种很多,常见的有萝卜、芹菜、菠菜、葫芦与葱、蒜、姜、韭,以及芋、笋、藿、藕等。肉食种类更为广泛,除牛、驴、马、犬、猪、羊、骆驼之外,还有鸡,鸭、鹅、鹌鹑与鹿、兔、熊、猴等禽兽及各种鱼类和龟、鳖、蟹、蚌等水产。可谓畜禽兼备,水陆并有。牛僧孺《玄怪录》云:“何处有屠案最大?其一曰:布政坊十字街南王家案最大。”[6]卷3第400页布政坊在西市东北隅,紧临西市,说明西市一带屠沽业十分兴旺。不仅蔬菜、肉类品种繁多,各种佐料亦很齐全,诸如油盐酱醋,辣椒姜桂,无不俱备。烹饪技术也有了很大提高,无论煎炒蒸煮,炙脍炸熬,与后世相比,可谓应有尽有。另外,从有关文献来看,当时食品中还有各种汤、羹、脯、酪之类及经过酱、腊、酥、饧等技能制作的食品。为满足市场民众和达官贵人饮宴的需要,东、西两市还有一些较大的食店,日日备办各种“礼席”,往往是举铛釜而取之,“三五百人之馔,常可立办”。[6]第177页

除过各种食物,西市还有很好的饮料。

唐代长安的饮料,主要为酒。据苏鹗《杜阳杂编》卷下,唐懿宗赐同昌公主御物中,“其酒有凝露浆、桂花醑”。[6]第1395页李肇《唐国史补》卷下记各地名酒,谓“酒则有郢州之富水,乌程之若下,荥阳之土窟春,富平之石冻春,剑南之烧春,河东之乾和葡萄,岭南之灵溪、博罗,宜城之九酝,浔阳之湓水”,特别记述了京城名酒,谓有“京城之西市腔,虾蟆陵郎官清、阿婆清”。此外,还记述了唐时由波斯传入的“三勒浆”,《唐国史补》谓:“三勒”为庵摩勒、毗梨勒、诃梨勒,并说其“类酒”,[6]第197页意为与酒相似,又似有别。《诗·小雅·大东》云:“式以其酒,不以其浆。”可知酒与浆是不一样的。故此“三勒浆”很可能是一种类似于酒的饮料。苏轼云:“唐人酒多以‘春’名。”其所举有“金陵春”(见李白诗)、“竹叶春”、“曲米春”(并见杜甫诗)、“抛青春”(见韩愈诗)、“梨花春”(见白居易诗)、“若下春”(见刘禹锡诗)、“石冻春”(见郑谷诗)、“土窟春”、“烧春”(并见《唐国史补》)、“松醪春”(见《裴铏传奇》)。[18]卷20第213页另外,唐初平定高昌后,引进了西域“马乳葡萄”(即“马奶子葡萄”),唐太宗将其种于苑中,用其酿酒。此或是中原制作葡萄酒之始。唐诗中多有咏葡萄酒者,说明长安城中,葡萄酒也为常见之物。当时长安城中的酒,有来自全国各地的,也有城中官私酿造的。诗人白居易家就造过酒(见其《对新家酿玩月花》诗)。长安周围还有“新丰酒”(见王维、李白等诗)、“鄠县酒”(见白居易诗)、“灞陵酒”(见韦庄诗)。唐代的酒虽有种种不同的名称,但大都是以谷物酿造的酒,也就是今天的黄酒类型,含酒精浓度不高,有糟,并非今天常见的蒸馏酒。李白《行路难》诗中“金樽清酒斗十千”[7]第384页的“清酒”,当是把糟滤掉的,因而一斗十千,价比较高。而岑参《青门歌送东台张判官》诗中“胡姬酒垆日未午,丝绳玉缸酒如乳”[7]第467页的“如乳”之酒,有可能就是今日长安地区的稠酒。稠酒状如牛奶,色白如玉,酒度不高,老少咸宜,这就是何以唐人善饮之故。当时长安东、西两市有不少“旗亭”、“酒肆”,无酒不成宴,无酒不成诗,盛世的西市,无疑是“无人不沽酒”[7]第877页的去处。

酒之外,还有茶。茶在唐代长安,也逐渐成了常见饮料。唐懿宗赐给同昌公主的御物中,“其茶则绿花、紫英之号”,[6]第1395页《唐国史补》谓“风俗贵茶”,其“茶之名品”:“剑南有蒙顶石花,或小方,或散牙,号为第一。湖州有顾渚之紫笋,东川有神泉、小团、昌明、兽目,峡州有碧涧、明月、芳蕊、茱萸簝,福州有方山之露牙,夔州有香山,江陵有南木,湖南有衡山,岳州有浥湖之含膏,常州有义兴之紫笋,婺州有东白,睦州有鸠坑,洪州有西山之白露,寿州有霍山之黄牙,蕲州有蕲门、团黄,而浮梁之商货不在焉。”[6]第196页长庆元年(821),右拾遗李珏针对盐铁使王播增收茶税上疏穆宗说:“茶为食物,无异米盐,于人所资,远近同俗。既祛竭乏,难舍斯须,田闾之间,嗜好尤切。”[5]卷173第4503—4504页由此可见,茶在当时已为上至公卿士大夫,下至平民老百姓,不可缺少的“食物”。长安东、西两市均有经营茶叶批发零售的“茶阁”。[1]卷208第5884—5885页据《旧唐书·王涯传》,永昌里有“茶肆”。[5]卷169第4404页坊间能有茶肆,西市无疑亦当有之。

(三)娱乐活动

西市商业繁华,市场活跃,加之胡人胡商较多,不仅物质生活丰富多样,人们的娱乐活动也丰富多彩。

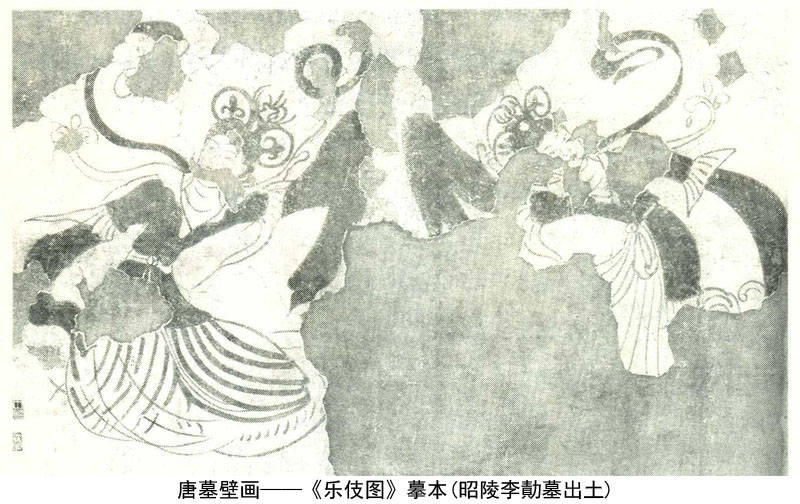

先说乐舞。唐代的所谓“雅乐”,用于郊庙祭祀和朝会大典,基本上与民间无关。与民间有关者,即相对于“雅乐”而言的所谓“俗乐”。俗乐源自民间,内容丰富,形式活泼,极富娱乐性。唐代长安的俗乐依其服务对象和演出场所不同,分为宫廷乐舞(亦称“燕乐”)和民间乐舞。流行于西市之中的,当为民间乐舞。但民间乐舞与宫廷乐舞虽有区别,却没有严格的界限,有的宫廷乐舞原本出自民间,而有些原本在宫廷演出的乐舞,后来也传入民间。因而,民间乐舞不仅内容丰富,而且多姿多彩,长盛不衰。

在当时长安城内,坊市之间流行的乐舞除曲子外,还有一种汉族传统的民间集体歌舞——踏歌。每逢正月十五、八月十五之夜,长安城内的妇女们即口唱曲子、手挽手地结队联臂,于月下踏地为节,载歌载舞。其情景非常热闹。[19]第156页《朝野佥载》卷三云:“玄宗先天二年(713)正月十五、十六夜,于京师安福门外作灯轮,高二十丈,衣以锦绮,饰以金玉,燃五万盏灯,簇之如花树。”有“宫女数千”之外,还“妙简长安、万年少女妇千余人,衣服、花钗、媚子亦称是,于灯轮下踏歌三日夜。欢乐之极,未始有之”。[6]第40页此安福门为皇城西门,其外的隆政坊(后改布政坊)西南隅紧临西市,西市无疑有不少民众参与其事。

当时西市作为国际性大市场,中外客商云集,民族成分复杂,来自西域的胡妆以及胡乐、胡舞对其影响很大。元稹《法曲》诗云:“自从胡骑起烟尘,毛毳腥膻满咸洛。女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。火凤声沉多咽绝,春莺啭罢长萧索。胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”[7]第1025页此“咸洛”之“咸”代指西京长安。“火凤”和“春莺啭”都是胡乐曲名。诸如龟兹乐舞、西凉乐舞、胡部新声,以及《胡腾舞》、《胡旋舞》和《柘枝舞》等著名乐舞,无疑在受“胡化”风气影响的西市及其周围坊间广泛流行。除此之外,来自西域的集体歌舞泼寒胡戏,也在西市及其周围坊间盛行。据《旧唐书·中宗本纪》载,景龙三年(709)十二月乙酉,中宗曾“令诸司长官向醴泉坊看泼胡王乞寒戏”。[5]卷7第149页“泼胡王乞寒戏”即泼寒胡戏。此戏出自西域康国,表演者“裸体跳足”、“挥水投泥”,于寒冷的十一月间,“鼓舞乞寒,以水相泼,盛为戏乐”。[5]卷198第5310页中宗能令朝中诸司长官一同前去观看,可知此戏已在当时长安城中极为盛行。而表演之处在醴泉坊,恰在西市之北,仅隔一条大街(金光门大街),说明在西市及其周围胡人聚居的坊间,胡乐胡舞是很受欢迎的。

唐代东、西市及坊间的酒店(或酒肆),规模稍大一点的,往往建有层楼,其上悬挂酒旗,以招徕顾客,因而,多称之为“旗亭”。韦应物《酒肆行》诗云:“豪家沽酒长安陌,一旦起楼高百尺。碧疏玲珑含春风,银题新帜邀上客。……繁丝急管一时合,他垆邻肆何寂然。”[7]第454页由此可知,旗亭之中不只饮酒,还有奏乐(即“繁丝急管”)。谁在奏乐?是当垆的胡姬。李白《前有樽酒行二首》之二云:“琴奏龙门之绿桐,玉壶美酒清若空。催弦拂柱与君饮,看朱成碧颜始红。胡姬貌如花,当垆笑春风。笑春风,舞罗衣,君今不醉将安归?”[7]第384页可知旗亭胡姬不只为客人奏乐,也表演舞蹈。有的酒肆往往还举办宴会,由客人约请“妙妓”登楼演奏,脍炙人口的诗人王之涣旗亭贳酒的故事即是一例。当时王之涣同与其齐名的诗人王昌龄、高適三人一起到一旗亭饮酒,“忽遇梨园伶官十数人登楼会宴”。“俄有妙妓四辈,寻续而至,奢华艳曳,都冶颇极。旋则奏乐,皆为当时之名部也。”其间有唱王昌龄诗者,有唱高适诗者,最后,“诸妓之中最佳者”唱王之涣《凉州词》(即“黄河远上白云间”诗),三人因大谐笑。诸伶知情,乐邀三人一起饮酒,“欢醉竟日”。(见薛用弱《集异记》卷二)长安城中除有许多旗亭酒肆之外,还有不少青楼妓院。这些妓院多有以乐舞侍奉客人的。李廓《长安少年行》诗云:“青楼无昼夜,歌舞歇时稀。”[7]第1215页《旧唐书·武宗本纪》,会昌二年(842)五月,敕庆阳节百官合宴,“令京兆府供帐,不用追集坊市乐人”。[5]卷18上第591页又据《唐会要》载,会昌三年(843)十二月,京兆府上书武宗时,即有“近日坊市聚会,或动音乐”之语,[20]卷34第632页说明当时长安坊市之中,凡有聚会,演奏乐曲的情形是很普遍的。刘禹锡《百花诗》所谓“长安百花时,风景宜轻薄。无人不沽酒,无处不闻歌”,[7]第877页虽是咏仲春二月百花生日时情景,但“无人不沽酒,无处不闻歌”,当是盛世长安的真实写照。前引《刘宾客嘉话录》说,安邑里巷口一鬻饼者,每日清晨,都要一边“当垆”(操作、待客)一边“讴歌”(唱王维名篇《渭城曲》)。[6]794页其实,当时人们不仅在欢聚和高兴时奏乐唱歌,人死之后,也有作“伎乐”(指音乐舞蹈)者。如《酉阳杂俎前集》卷十三云:“世人死者,有作伎乐,名为‘乐丧’。”[6]第650。于此可见,乐舞在当时长安城中已经渗透到了市民生活的各个方面。

随着民间乐舞的普及,长安东、西两市之间,亦形成了斗声乐(即进行音乐比赛)的习俗。据段安节《乐府杂录·琵琶》记载,“贞元(785—805)中,有康昆仑,第一手。始遇长安大旱,诏移两市祈雨。及至天门街(即承天门南的朱雀门街,当时又称为‘天街’),市人广校胜负及斗声乐,即街东(指东市)有康昆仑琵琶最上,必谓街西(指西市)无以敌也。遂请昆仑登彩楼,弹一曲新翻《羽调录要》(按:“录要”即“绿腰”,或作“六幺”)。其街西亦建一楼,东市大诮之。及昆仑度曲,西市楼上出一女郎,抱乐器,先云:‘我亦弹此曲,兼移在枫香调中。’及下拨,声如雷,其妙入神。昆仑即惊骇,乃拜请为师。女郎更衣出见,乃僧也。盖西市豪族厚赂庄严寺僧善本,以定东廛(指东市)之胜。”[21]《乐府杂录》第9页由两市祈雨中斗声乐的记述,可知当时东、西两市不仅常有乐舞表演,而且还不时进行竞赛。这种竞赛不只表现在两市之间,也表现在两市同行之间。白行简《李娃传》生动记述了当时东、西两市的“凶肆”之间比赛唱挽歌的情景。两肆为了互争胜负,赛前都做了充分准备,并约定输者罚钱五万,还立了合同。消息传出,京城轰动,一时“士女大和会,聚至数万”,“四方之士,尽赴趋焉”。以至“巷无居人”。里胥将此情上报给负责京城治安的“贼曹”,贼曹又立即报告给京兆府尹。比赛在天门街展开,从清晨一直进行到正午,双方都一一展示了各自制作的种种“明器”及用以租赁的送葬时使用的輀车、方相之类“辇舆威仪之具”。各项比赛,西市都不胜东市。西市肆长虽感惭愧,但不认输。他下令在街南面搭建一座高台,然后让唱挽歌者登场。唱挽歌者留着长胡子,在几个护卫的簇拥下,手持铃铛,“奋髯扬眉,扼腕顿颡”,走上台来,演唱《白马》之歌。他仗着其以前曾经获胜,左顾右盼,旁若无人,很快得到台下一片赞扬之声。他自以为独步一时,不会有人比他唱得更好。过了一会儿,东市肆长让人在街北面并起一座大台。只见有个戴黑头巾的青年男子两旁随从着五六个人,持翼(古时出殡时的棺饰,状如掌扇)而至。他们整理衣服,俯仰甚徐,“申喉发调,容若不胜”,演唱《薤露》之歌。“举声清越,响振林木”。一曲未完,台下听众已是抽噎叹息,哭声一片。西市肆长一看又输给东市,更为羞愧,便秘密把五万钱罚金交给东市肆长,悄悄溜走了。[11]卷484第3988页

唐代长安坊市还常常有杂戏演出。段成式《酉阳杂俎续集》卷四云:“予大和(827—835)末,因弟生日观杂戏。有市人小说呼‘扁鹊’作‘褊鹊’。”[6]第749页这表明“小说”(即说话)这种说唱艺术至迟9世纪初已在长安坊市出现。其他如以滑稽调笑为主的“参军戏”,以歌咏为主、伴随舞蹈的“合生”和傀儡戏(木偶戏)等,在长安城中也是“闾市盛行”。特别是歌舞戏《踏摇娘》(也作《谈容娘》),男扮女装,边走边唱,每唱一段,旁人就齐声和上两句:“踏摇和来!踏摇和来!”因其边哭边唱,并随节摇动身体,故谓之《踏摇娘》。常非月《谈摇娘》诗生动描述了演唱此戏时的状况:“举手整花钿,翻身舞锦筵。纪围行处匝,人压看场圆。歌要齐声和,情教细语传。不知心大小,容得许多怜。”[7]第481页此戏有歌、有舞、有白,又有演员与众人互动(即和歌),表演逼真,情节感人,深受市民欢迎。当时东、西两市都有各种杂戏表演团体,经常在街市表演,并应邀到达官贵人宅中,以至宫廷之中演出。乐史《杨太真外传》卷上记载说:“[天宝]五载(746)七月,妃子以悍妒忤旨,乘单车,令高力士送还杨铦宅。……妃初出,上无聊,中官趋过者,或笞挞之,至有惊怖而亡者。力士因请就召。既夜,遂开安兴坊,从太华宅以入。及晓,玄宗见之内殿,大悦。贵妃拜泣谢过。因召两市杂戏以娱贵妃。”[22]第132—133页又据《资治通鉴》记载,僖宗乾符元年(874)二月,以清慎著闻而被贬外放的前宰相刘瞻奉诏回京,即将到达长安时,“长安两市人率钱雇百戏迎之”。[12]卷252第1740页此所雇之“百戏”,亦当是东、西两市的娱乐团体。由于唐时的“百戏”包含戏剧、杂技、魔术与部分体育项目以及说唱艺术,[19]第4—7页可知当时西市的娱乐活动是很丰富的。

除大型娱乐活动外,据钱易《南部新书·辛》载,“驸马韦保衡之为相,以厚承恩泽,大张权势。及败,长安市儿忽竞彩戏,谓之‘打围’。不旬余,韦祸及。”[23]第122页此“打围”即今骨牌戏的前身。韦保衡为唐懿宗之女同昌公主的丈夫,其亡约在咸通、乾符之际(873—874)。说明当时包括西市在内的长安儿童中曾一度盛行玩骨牌的游戏。

李肇《唐国史补》卷下云:“长安风俗,自贞元(785—805)侈于游宴,其后,或侈于书法、绘画,或侈于博弈,或侈于卜祝,或侈于服食,各有所蔽也。”[6]第197页李肇此书作于长庆(821—824)年间。自贞元至长庆,不过三十余年,长安风俗就一会儿时兴这,一会儿时兴那,说明唐代长安坊市的风俗是随着经济社会的变化而不断变化的。缘于资料阙失,本篇虽然偏重于从总体上对长安坊市社会生活的主要方面作些简述,但大唐西市的独特精神风貌和由之展现出的“长安气象”,仍可粗略而知。

参考文献

[1]欧阳修、宋祁撰《新唐书》,中华书局1975年版

[2]沈从文编著《中国古代服饰研究》,世纪出版集团、上海书店出版社2005年版

[3]刘肃《大唐新语》,中华书局1984年版

[4]常任侠《唐永泰公主墓的两幅壁画》,见《常任侠艺术考古论文选集》,文物出版社1984年版

[5]刘昫等撰《旧唐书》,中华书局1975年版

[6]上海古籍出版社编《唐五代笔记小说大观》,上海古籍出版社2000年版

[7]《全唐诗》,上海古籍出版社1986年据康熙扬州诗局本剪贴缩印

[8]向达《唐代长安与西域文明》,生活·读书·新知三联书店1957年版

[9]王三聘辑《古今事物考》,上海书店1987年版(据商务印书馆1937年版复印)

[10]高承《事物纪原》,中华书局1989年版

[11]李昉等编《太平广记》,中华书局1961年新1版

[12]司马光编著、胡三省音注《资治通鉴》,上海古籍出版社1987年版(据世界书局缩印本重印)

[13]圆仁《入唐求法巡礼行记》,上海古籍出版社1986年版

[14]吴曾《能改斋漫录》,上海古籍出版社1960年版

[15]贾思勰《齐民要术》,华龄出版社2002年版

[16]辽宁教育出版社编《新世纪万有文库》之《古今注·中华古今注·封氏闻见记·资暇集·刊误·兼明书》,辽宁教育出版社1998年版

[17]李隆基撰、李林甫注《大唐六典》,三秦出版社1991年版(据广池本缩印)

[18]胡震亨《唐音癸签》,上海古籍出版社1981年版

[19]耿占军、杨文秀著《汉唐长安的乐舞与百戏》,西安出版社2007年版

[20]王溥《唐会要》,中华书局1955年版

[21]辽宁教育出版社编《新世纪万有文库》之《教坊记·羯鼓录·乐府杂录·碧鸡漫志·香研居词麈》,辽宁教育出版社1998年版

[22]上海古籍出版社编《开元天宝遗事十种》,上海古籍出版社1985年版

[23]钱易《南部新书》,中华书局2002年版

历史上的大唐西市/张沛.-西安: 陕西人民出版社, 2009 ;