越兴都库什以至帕米尔同昆仑山

作者:(英)斯坦因

当历史时期,尤其是佛教时期,中国新疆竟成为文化、宗教、种族以及语言各方面的势力汇合的场所,而在废址遗物上面所表现的影响没有比从印度那一方面来得更为明白清楚了。几乎在一切的证物上面都有很好的理由可以相信这些影响,是正在公元之前以及其后几世纪,直接或间接从为佛教崇拜和宣传大本营的印度西北部发出来的。这一块界于印度同伊朗极东部之间,古代征服印度必首先取此的地方,从我幼小的时候,便引起我最大的幻想了。

45年前我开始服务印度的时候,最足引人注意的帕米尔边地,灿烂的阿尔卑斯山一样的克什米尔风景,真是我的生命中特别的嘉惠,乃是最适于我的兴趣同性格的学术研究和工作的发祥之地。在这里我曾费了好几个假期从事于考察古迹的旅行,从事于考证古梵文史籍中关于克什米尔历史的研究。后来我还曾花了较长的时期,在海拔1.1万英尺的高山上扎帐篷露宿,对于发掘的结果刻苦工作,其后引我向更北较远之处。这种和平而与世隔绝的高山生活经过好几年,于是使得我把克什米尔的帐篷竟真当成我的家了。

一方面因为克什米尔的地位,一方面也因为我在那山地里住过,于是我所有的中亚探险队,当然都以此地为出发点了。兴都库什高山是喜马拉雅山的西端,帕米尔方面的印度河河谷同中国新疆的西南界即以此为水分岭,我每遇机会,便留意想在那里另寻一条新路。三次旅行经过那样荒凉而伟大的喜马拉雅山的西部,留下了最动人的回忆。

1900年的第一次探险队,从克什米尔到中国领土所取的是经过吉尔吉特和洪查(Hunza)那条路。洪查是一山道,景物极为雄伟(参看图10)。1891年洪查和那伽尔(Nagar)的酋长归服英国,自此以后其地遂见知于世,在那时候为通吉尔吉特起见,因建造一条很好的驴道,以为在那里驻扎一小队英帝国戍兵之用。1913年的第三次探险,我于是取道于此,并游历了欧洲人以前从未到过的达勒尔(Darel同丹吉尔(Tangir)两处山地,然后取道于塔格敦巴什帕米尔(Taghdun-bash Pamir),经过冰雪皑皑困苦万状的山道以入中国领土。而在我看来,历史以外并富于地理的同人种学兴趣的路,即是1906年我于第二次探险所取的路。所以先取此路加以叙述,以引起读者对于我的中亚考古的兴趣。

这条路因为政治的原因,平常是不许欧洲的旅行家通过的。我从印度边区西北端的白沙瓦(Peshawar)县取此道经过斯瓦特(Swat)同狄尔(Dir)土人部落以入吉特拉尔(Chitral)的达得(Dard)地方。由妫水上游同阿富汗属帕米尔可以横过巴罗吉尔(Baroghil)山口。我那可痛的故上司丁涅大佐(Colonel Sir Harold Deane),那时是西北省(North-West Frontier Province)的省长(Commissioner),也积极赞同我的计划,恰好政治上也呈祥和之气,于是阿富汗有一部分地方本来是守护得很严的,至是也蒙故阿富汗王埃米尔哈比布拉(Amir Habibullah)钦允,因而得以迅速通过,这是我所意料不到的。

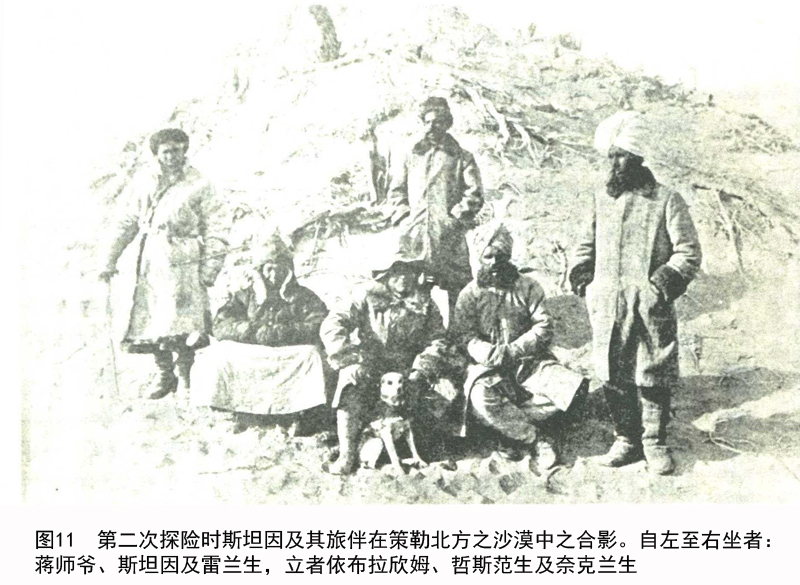

4月是向北横越雪岭一个最早的时期,我的小队人马便开始趁时开动了。我所主持的三次探险队,内中都只有印度助手。印度测量局(Survey of India Department)对于我的地形测量工作,白始至终援助到底,屡次派他们最好的本地调查员随行,如雷兰生(Rai Ram Singh)即曾参加我的第一次探险队。次之为奈克兰生(Naik Ram Singh),是孟加拉皇家工兵队第一队(K.G.O.First Bengal Sap-pers and Miners)的伍长,受过很充分的专门训练,帮助我的处所真不少。哲斯范生(Josvant Singh)是从康格拉(Kangra)来的一个瘦长结实的拉吉普特人(Rajput),在我屡次的旅行中,都替调查员当厨子,也包括在队伍之中(参看图8),我愿意我能有这样一个靠得住而又态度温和的印度随从永远帮我的忙。所惜他的阶级过高,不许其为欧洲人服役,我自己的厨子不得已只好请一位旧教徒的印度人,说到这一位的技术同个人品性方面,比之哲斯范生,未免逊色了。

我之所以喋喋不休,因为我几次的探险队,内部人员大都无所变动。到了中国的领地以内,为着正当范围内的工作和组织到沙漠中考古的运输队,自然得增添土耳其的驮马和驼夫。在这些土人中间,我也找到一群可靠的人。就我所有的设备如科学器具,如照相机、玻璃片,以及少许维持两年半工作所不可缺的东西而言,在出发时有十四头骡子来载运全部行李,当然觉着满意了。

4月27日,从保护马拉甘山(Malakand Pass)以及通斯瓦特河谷的碉堡出发(参看图12)。自从1895年通吉特拉尔的重要军路第一次开通之后,马拉甘和以外的河谷遂成为土人激战之场。我的旅行不仅要去到辽远的地方,并且也要追溯很古的年代,所以此地是最适宜的出发点。2200年前亚历山大和他的马其顿人以这些地方为第一个阶级,从此经过以征服印度。此外还可以看见显示古代文明的佛教寺院,这些寺院当最后用希腊传奇人物铸到货币上的那些统治者不复能领有土地以及保护佛教圣迹的隆盛而后,便也归于湮废了。

5月3日,到达可怕的罗华雷山(Lowarai Pass)脚下,此地海拔在10200英尺以上(参看图13),我们过此,天未破晓,峻峭的岩谷,塞满了崩雪,有些还是最近崩下来的,可见本地人之劝不要向北出发过早,并非故意惊人。为着运输我们的行李,需要雇用50个以上的土人,分成几队,以减少危险。这一个难关安全渡过之后,便能迅速地爬过深削的吉特拉尔山谷以达得洛什堡(Fort Drosh),这是印度英国驻军最北的一站。从此沿河前进有两条长路,高约2.5万英尺冰雪皑皑的提里齐弥尔峰(Tirichmir Peak),全然在望,于是达到吉特拉尔首都,在那高峻荒凉迂曲回绕的群山之中,这是一个美丽的小沙漠田。

在此地匆匆地驻了几天。人类学一方面得了丰富的收获。吉特拉尔的土著是达得种很重要的一支,历史的古老以及种族语言之相似,都足以引起特别的兴趣。阿克曼尼帝国(Achaemenaean Empire)的时候,克特西斯(Ktesias)便已知道这一带山中有此族人了。但是因为吉特拉尔山岳高峻,屡屡地可以为这些残余的土著作荫蔽之所,使其可以存身。所以我能在此地得到正确的人类学的测量,像横越兴都库什山的那些操伊朗语的山民和卡非里斯坦(Kafiristan)的那些朴野的亡命者一样。这是卡非(Kafir)部落最后的一点残余,得力于山岳高峻,所以几百年来能抵抗阿富汗人的征服和强迫信教。

吉特拉尔和邻近诸山谷间因为能保持很古的风俗、习惯、工艺以至于房屋建筑的形式,所以是研究古印度文明的一个理想场所。但是因为一些有力量的实际理由,迫得我只好向妫水和“世界屋脊”那一方去。虽是匆匆地上到雅尔浑河(Yarkhun R.)和马斯杜日河(Mastuj R.),我还能趁便调查研究一些有趣味的古代佛教石刻和回教时代以前的堡垒遗迹。很奇怪的就是当地的传说往往将后来的遗迹同朦胧不清的中国入主时期连贯起来。就我在前一章所说唐代中国的势力横越帕米尔,甚至及于兴都库什山南的暂时扩展而言,在四面阻绝的山地里,这种当地的传说是极可重视的。

更有趣味的是不久我便把作中亚古代史地指导的中国正史记载的正确证明了。以前我曾说到公元747年中国高仙芝率大军入侵那时为吐蕃人所据的雅新和吉尔吉特两地,关于这一方面的中国史籍记载的翻译,若干年前我便已读过。那时我就假定以为高仙芝及其一万大军自疏勒出发后横越帕米尔,所取的路应是巴洛吉尔和达科特两个山。从妫水上游山谷中过巴洛吉尔以至于马斯杜日河源处,而从此以到雅新山谷,则只有困苦艰难冰川载途的达科特山口是唯一实际可以通行的大路了。

这一番伟业的路线,我自然是亟于想去实地考察一番;帕米尔同兴都库什在军事行动上是一个可怕的天然障壁,数目比较不算少而有组织的军队越过此地,在记录上要以此为第一次。高山峙立,缺乏一切给养,这种军队在此如何能够维持得住,即是这一个问题,便足以把现代任何参谋本部难倒了。

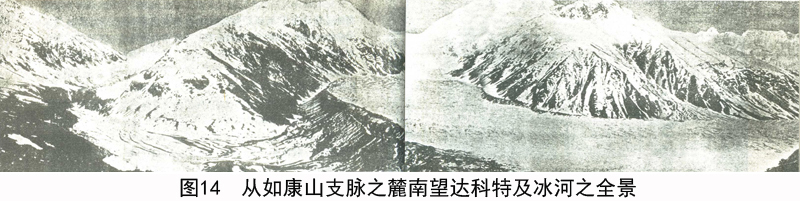

5月17日,抱着这种目的攀登了海拔15400英尺的达科特山口,证明这是一桩冒险的事。岭上从北来的长达几英里的大冰河(参看图14),其时犹积雪甚深,下面隐蔽的满是冰罅,我们经过九小时的挣扎,才达到山口顶上。即使我们的向导坚实的马斯杜日人和护密人(Wakhi)也以为在这样早的季节,是不会通过的。在这里以及后来横越巴洛吉尔山口到达妫水流域所搜集的观察,都足以证明中国官方对于这次伟大的远征队的记载,在地形方面,每一小处都正确无误。

当我立在口顶闪光熠燿的积雪上向那直到6000英尺下雅新山谷尽头的峻坂下窥,对于起初拒绝向前移动后来他们努力挣扎前进的高仙芝的勇敢,才能认识清楚。他们那足智多谋的统帅已经恍然于前途的险恶,因此很谨慎地安排下聪明的策划,鼓励他的部下向前开入下面的深谷之中。逾越这种天险而突然出现,便足以使雅新的占领者大感狼狈,于是立即决定了完全的胜利。至于高仙芝所用的战略,那又是一事,今置不谈。在那时我觉着可惜的是这位勇敢的中国将官竟不在达科特隘口建立纪念碑之类的东西以志此事。就所遭遇的困难而言,横越达科特及帕米尔较之欧洲史上从汉尼拔(Hannibal)以至于拿破仑同苏伏洛夫(Suvorow)诸名将之越阿尔卑斯山,还要困难呢!

两天以后,我们横越了兴都库什山的主脉,到达最低的巴洛吉尔,此地海拔在12400英尺左右。那一年的雪下得分外大,使得容易通过的隘口还积有很多的雪,情形因此很恶劣;如没有阿富汗方面的援助,我们的辎重,简直无法通过。

我自己立在妫水的源头上,循流而下便是我从幼以来渴切思慕的古代大夏的理想区域,不禁使我百感丛生。以前为图接近此地,屡逢障阻,不利的政治情形,至今依然如故。但是我从帕米尔向东行近中国边界,在那给养缺乏的护密(Wakhan)地方,所有的帮助,都是由埃米尔命令供给一切。

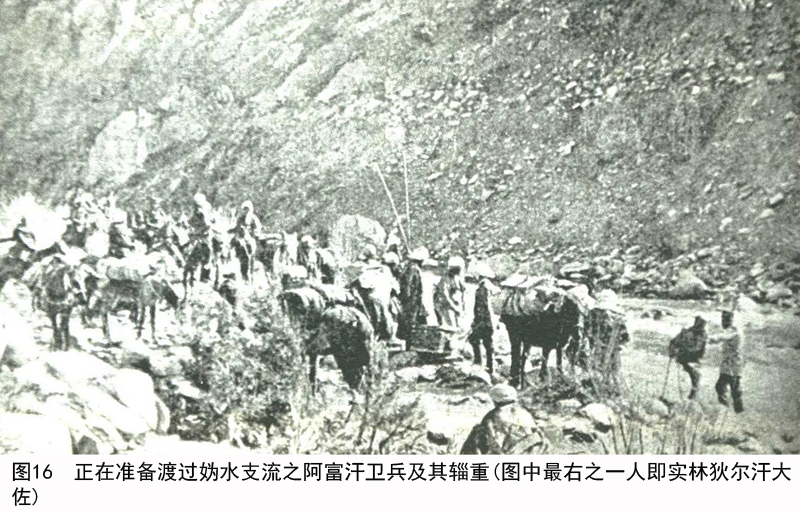

沙哈得(Sarhad)是妫水流域中最高的一个村落,历史甚古,在那里还有很和蔼的款待在候着我。妫水流域阿富汗边防军司令实林狄尔汗大佐(Colonel Shirindil Khan)随带侍卫被派至此(参看图16),这位可爱的老战士,在伟大的阿富汗王埃米尔阿布都拉曼(Amir Abdurrahman)即位的前后,变乱纷纷之中,身经历次的战争。他对于拔达克山(Badakshan)人民同古迹方面有兴趣的知识,竟如泉源一般,滔滔不绝。听着这位温文尔雅的老兵叙述他少年时代,伊萨汗(Isa Khan)大乱之后,阿布都拉曼其时犹能据鞍顾盼,雄姿英发,循着中亚凯旋的风俗,他助之筑叛逆之首为京观以恢复秩序的故事,好像是置身几百年以前。我真想滞留在妫水流域,再汲取一些栩栩生动的历史记载。但是因为我的队伍所受的困难,和善的护密乡民因护卫队的驻扎,粮食有告罄之虞,在那里诉苦,迫得我不能不再向前进。

循妫水而上的头两站都很危险:冬天沿河的道路为洪水所阻塞,盛夏又因积雪而尤其不通。我们的拔达克山产小马在那巉岩峭坂上上下攀缘的灵活,真是一个奇观。屡次都得力于卫队继续的注意看护,行李才不至于坠入波涛汹涌的河流中去。

在波柴公巴兹(Bozaigumbaz)的吉尔吉斯帐篷里过了很冷的一天,因此我得以趁便拜访小帕米尔湖(Little Pamir Lake)一次。此湖位于一个荒野突露的1300英尺高的山谷之上,为“世界屋脊”的奇景之一。这一个平坦的山谷看来好像一座山脉,上犹积雪,大帕米尔湖即以此隔断。我知道过此即是马可·波罗经过荒凉的“世界屋脊”描绘如画的那一条路。我平常所视为中国护法圣人大佛教旅行家玄奘在数世纪前自印度求法归来,也曾取此道。马可·波罗以后第一个欧洲人到过此大湖的是伍得队长(Captain Wood),他于1838年至此,我则于此次旅行之后九年,始能循着他们的旧道。

我们沿着妫水主流阿布依般阇河(Ab-i-Panja)上游的一条古道到达瓦克哲山道(Wakhjir Pass)的脚下。山道两边都是冰河,刻遵贵族(Lord Curzon)以此为妫水的真源,那是不错的。我们费力地花了一长天才越过此道,也就是越过中国和阿富汗的边界了。我们于午前3时出发,阿富汗卫队仍然驻扎在山下以防运送行李的护密人同吉尔吉斯人中途逃跑。其时瓦克哲的雪还很厚(参看图15),早晨温度虽低到华氏25度,雪仍异常松软,于是吉利吉斯种强壮的嫠牛也只好卸去负载,任其落后。唯一所怕的是我们的阿富汗护卫要劝诱护密人同吉尔吉斯人努力挣扎着把我们的行李渡过去。虽然如此,我们到中国境内第一站仍是半夜,在那里找得一些燃料同干地,以便歇下休息。

塔格敦巴什帕米尔顶上是1900年我第一次所跨到的中国国土,如今我又到了这里了。从这高峻的山谷下来,据居住下方的色勒库尔人(Sarikolis)说,那里的冬季有10个月,夏季只有两个月。公元后642年,玄奘久居印度返国,也曾经行此地。以前我曾循着他的足迹参拜过许多佛教圣迹,现在是并且循着他的足迹更向东去了。

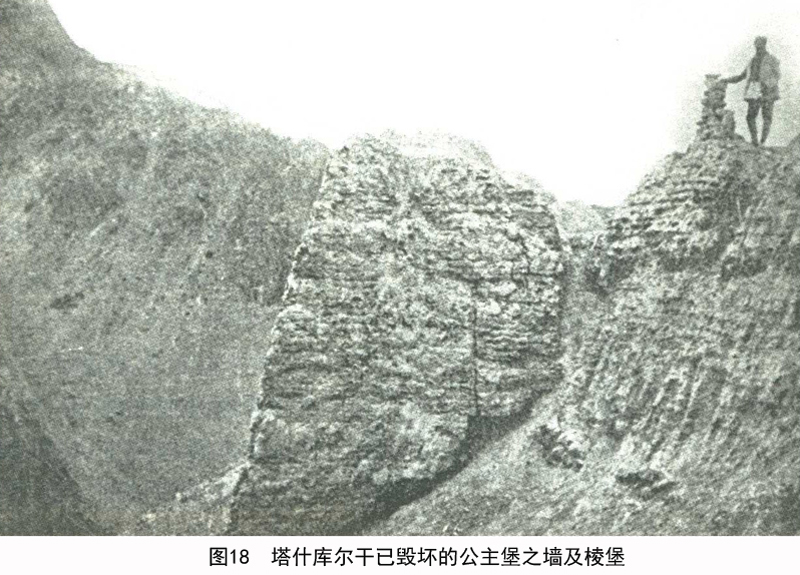

我尤其感觉欣幸的是在下山的路上能确实找出一所废弃了的石堡,据香客说那里有一个奇怪的古代传说,以为古来有一位皇室的公主,从中国到波斯去,特建此堡以保安全。我在一座几乎完全荒废的石岭上所找得的堡垒,耸立于塔格敦巴什河的一条幽暗的峡谷里,今称为克则库尔干(Kiz-kurghan),意即公主堡(参看图18),这在玄奘的时候,当即已久归荒废。只因天气干燥,为此古地荫蔽的城垣仍是很清楚地可以看出来。城垣用土砖和杜松枝相间垒砌而成。再向东去,公元前2世纪的汉代长城边塞,也是用同样中国的古法筑成的。

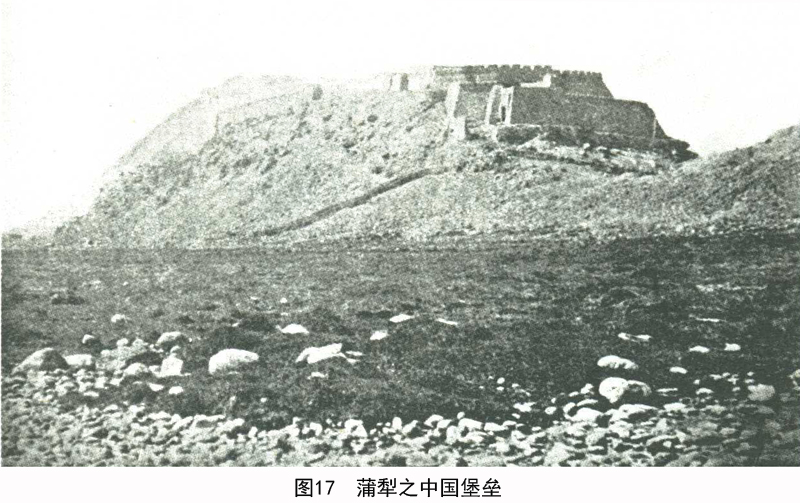

到了色勒库尔首邑蒲犁(Tash kurghan),我又到这地方的古城来拜访一次。这是一大片地方,四围绕以石垣,中包一座倒塌了的中国堡垒,现在只是一座小村而已(参看图17),然后直向东北横过约1.5万英尺的齐齐克里克(Chichiklik)以到疏勒。沿途经过慕士塔格大山(Muztagh-ata)和其小岭。不顾沿途融雪和河水泛滥的危险,以六日行180英里的急速度前进,找出毫无错误的地形上同考古学上的证据,显出这同12世纪以前我的中国护法圣人玄奘经行此路时并无二致。

我到了疏勒①,做客于印度政府代表、我的老友马卡尔特尼先生(Mr.George Maoartney,今晋爵士Sir)的府上。在这里我终日忙碌于组织我的旅行队、购买驮马骆驼等一大堆实际事务之中。因有马卡尔特尼先生的帮忙,以及他个人的力量,省政府对于我的考察才允善意看待。但是更其重要的乃是承他介绍一位中国人蒋师爷②做我的中文秘书(参看图20)。我学习中国新疆所通用的维吾尔方言,还不甚难,但是要好好地学习统治者所用的中文,我只恨没有充分的余暇。

蒋师爷不仅是一位很好的先生同秘书,并且在我的科学兴趣方面,也是一位不畏艰难的很可靠的帮手,这真是一件幸事。我粗粗学会了说中国话以后(我很懊恨的是只学得一些很麻烦的湖南官话),在岁月悠久的艰苦的旅行和挣扎中,他那永远快乐的伴侣态度,常使我精神为之一振。受过教育的中国人都天生有历史的兴趣,所以他之于考古学正如小鸭之得水一般。他是一个身躯瘦长,一生工作大概不离衙门的养尊处优的秀才,对于沙漠生活虽然感觉着痛苦与不舒服,然而仍能怡然,真令人惊叹不置。凡在腴壤中逢到中国官吏的款待,他对于所备的好东西总能有尖锐的鉴赏能力。他很健谈,他的诙谐的谈吐,每能振起全队人的精神。所可惜者,多年来我所渴望的这位精明忠实的中国同伴,现在竟永辞尘寰了!

6月23日自疏勒出发,我的目的是在和阗,从东南循商道走要14天工夫。和阗是塔克拉玛干南部一个最重要的垦殖区域,自有历史以来以至现在,大约没有变动过。我第一次在这里考察,就于东北很远处沙漠里的古代遗址中找得佛教时期遗物甚多。我知道此处在有趣味的考古工作方面,资料是不会穷尽的,从那回以后,便渴想再来作一次更大的发掘。只因夏季在沙漠废址中工作,酷热难当,非到九月以后不能开始,在这期间之内,我只好把我的注意转到地理和其他的方面去。

我在繁盛的莎车地方停住几天,塔里木河自群山中奔腾而出。到了莎车,大显其灌溉之用,然后由此向南流向昆仑山麓。关于种种证据以及文献,在我第一次探险的详细报告书《古和阗考》(An-cient Khotan)中叙述甚详,今不备论。我们最后在和平的小沙漠田库克雅尔(Kok Yar)忙碌工作的时候,我的手中也满是关于那不大为人知道的巴克波人(Bakhpo,参看图22)的人类学测量一类的资料。我们只是用完全无碍的器具去测量照相,而他们起初纷纷从棲身的高山谷里向四面逃窜,好像真的是要取他们的头颅一般。但是这种纷扰却得到很大的报酬。据收集所得的证据看来,这一小族人现在虽然像塔里木盆地中其他的民族一样,操维吾尔语,然因处于高山之中,与四面隔离,所以仍能保有很显著的阿尔卑斯种型的体格;这一族人在古代必须布于和阗以及和阗迤东沿塔克拉玛干的南端一带。并也有理由可以相信他们原来所操的语言大约是东伊兰语,像现在妫水上游护密识匿(Shughnis)等极相近的种族所操的语言一样。据在和阗地方沙埋的废址中所得的文件证明,和阗古代的语言,也属于这一语系。

我们的平面测量取道外山一不甚知道的小路,7月底我始到达和阗。五年前我的第一次探险,即视此沙漠田为可爱的中亚考古的基础,至是旧地重游,不胜快慰。还有可喜的是当地的绅士,侨居此间的阿富汗商人那一辈老朋友,以及当地人平常称为按班③(Amban)的中国官员所给予我的欢迎。因有中国官员机敏的帮助,此后的四星期中我得以迅速地出发做我要做的工作。这是1900年我在和阗南部昆仑山脉高处调查的辅助,对于和阗两大河之一的玉陇喀什河(Yurung-Kash)水源的大冰河,做地形学方面更详细的工作。

从1900年所发现的一条路向上行横越崎岖突峙的山岭,于8月中旬到尼萨村(Nissa valley)。到后不久便急于从事测绘从昆仑分水岭(参看图3)下流的大冰川地图。因为气候极为寒冽,岩石分裂的现象,各处都很显著。为着建立测量站起见,我们所爬上去的峭壁,顶端全是巨大的石块堆积而成,如出第坦(Titans)之手,1.4万英尺左右以上更无些微杂物。从岭上滚下来的大石块几乎把下面的冰川都阻塞了。这些冰川上覆这种岩层,杂以黑色的冰河石砾,远远看来有如巨大暗黑的波涛,在宽广处突然凝化一般。又从大冰瀑和罅隙可以见出这些岩层的堆积是在那里稳定地缓缓地前进。即在此处,显露的冰面看来仍然几乎是黑色的。在鄂都鲁兀尔(Otrughul)冰河(参看图23)的时候,我曾在极困难的情形之下,从冰河口爬上1.6万英尺左右的高处,而远看从2.3万英尺高峰降下来的清澈澄明的冰雪,其高仍是可望而不可即。

两年后我因考察西藏西北荒凉的高原之便,得以爬上雪岭的侧面,从2万英尺高处的分水岭遥望这一座大冰河上部冰河的河床。于我之如何费去许久时候攀缘许多罅隙的冰河以达到那峰顶的侧面(参看图24),以及在那里把右足的足趾冻掉,那又是一件事,不能在此赘述。

按照前一章所述的理论,冰河时代末期这些“化石”冰河的遗存,以及最近几千年来的逐渐减削,可以假定为以这些冰河为水源的河水水量,同腴壤内靠这些河流以资灌溉的水量赢缩的原因;而昆仑山上掩盖各冰河的岩层的堆积,对于此事实有重大的关系。

在1.3万英尺左右的高处,现在的喀什库尔(Kashkul)冰河末端之下约3英里的尼萨村(参看图25)头,便可很清楚地看见巨大的冰河堆石。自不知若干年代以来,因为很重的尘雾,有一层很厚的黄土尘,积在这些古代终点堆石上面;这种尘雾每当北风从北面的沙漠平原吹来时,我们是可以常常看得到的。只有在12500英尺到1.3万英尺的高处,水分似乎比山中其他各处为多,生有一点青草同少许有花的高山植物,使人眼目为之一新。这些山谷向下则荒凉之态大增,无荫蔽的峻岩坂明白告诉我们那里的风化进行得很快。其间全然纡曲的锯齿形峻岭同深的峡谷,在昆仑外坂各处常可看见,这很显然地指明这种风化程序,在那里也进行着(参看图2)。

古代紧急的时候,越过昆仑主脉曾有一路以通印度的拉达克和西藏高原,我们找寻这一条古道所遭遇的困难,我在别处也曾说到。这些困难不全是由于自然。在这寂寞荒凉的深山里所有唯一的居民是半游牧的山民以及从和阗放逐来的特选的罪犯(参看图21),虽然总数不过200,而其阻碍行人正不下于自然。所以一般人称此为喀兰兀塔格(Karanghutash)意即黑盲山,看来是很有意义的。

①在本书中,作者常以“疏勒”作为喀什噶尔的代称。

②译者按:即蒋孝琬。

③按班,是清朝各地主官员的称呼。

西域考古记/(英)斯坦因著,向达译.-北京: 商务印书馆, 2013 ;亚洲地区