尼雅解梦:梦回尼雅

作者:李广智

还是得回到这个无法回避的问题上来,这就是,尼雅是为什么突然消失的?尼雅人又为何离去匆忙?

是战争的大威胁?

是举国大迁徙?

还是自然界的大灾难?

费人心思而又谜团重重。

尼雅所有的遗迹中,没有断戟残剑沉埋沙中,也没有横尸遍野的战争痕迹。

所有出土的古尸,都是平静而又安详的,大礼安葬,陪葬物丰富。他们的身上见不到哪怕是只有一处的刀痕。他们的墓葬,尽显太平盛世的风貌。

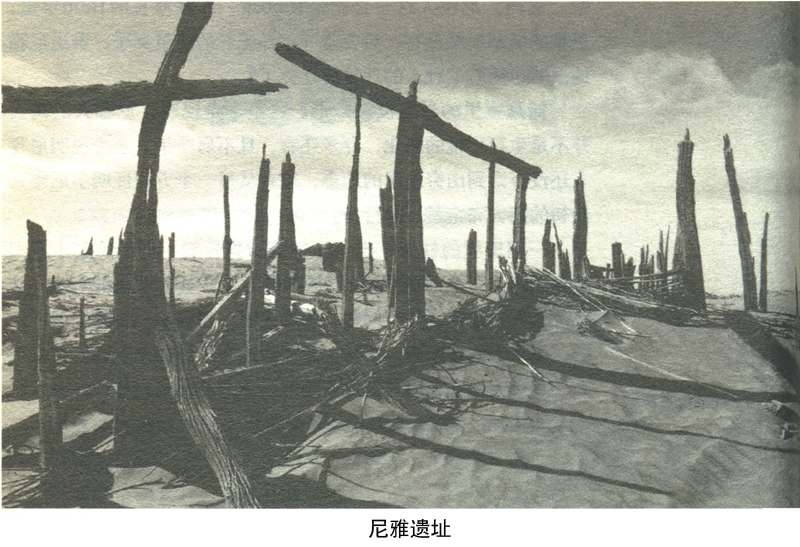

所有的房屋遗址,都是完整的。它们排列整齐地坐落在那里,平静而又安详,仿佛它们的主人没有走远,烟炊当再次升起,牛羊当再次撒欢,尼雅孩子们的笑声当会再次弥漫在大街小巷、村庄院落。

整个尼雅古城,见不到烧毁、砍砸等人为破坏的迹象,相反,没有开封的各类文书还整齐地放置在屋内墙壁旁。它给人的印象是,批阅文书的人就在城里,只因公务的原因还没能回到屋子。长河落日之时,大漠炊烟飘升之际,主人就回来了,净手用餐之后,就会在靠窗的桌前坐下来,打开泥封,静静地阅读。

因为尼雅的繁荣,鼠患也随之而来,捕鼠的夹子,也是尼雅人所不可缺少的。从捕鼠夹的构造看,必是来自中原的技术无疑。当现代的人进入尼雅时,张夹捕鼠的状态还在保持着。那么,尼雅人离开家园时是怎么想的呢?反正是要回来的,捕鼠夹就还是这么放着吧,不定等他们返回时,夹子已经有了一只倒霉的鼠辈。然而,尼雅人这一走就是1600年,而在漫长的1600年里,尼雅的鼠辈居然没有一只去碰一下那张开的捕鼠夹子。难道尼雅的鼠辈也随着尼雅人的迁徙而迁徙了?

储藏室里的米也没有带走。这是不是说明,尼雅人的离去并不是生存环境的恶化,存米还有,且不屑一带,至少说明尼雅人还没有走到山穷水尽的地步,或者从另一个方面证明了尼雅人最初的离去完全是短期行为。

一间房屋的柱旁发现一副完整的狗骨架。房子的主人在离开家园时是怎么想的呢?我们是不得不离开了,可这偌大的一处宅院无人看守也真是个问题。为难之时,想到了一直是忠诚于他的、似家人的看家狗,于是,就把狗拴在了门柱上。看家狗就这么一直忠实地守在门前护卫家园等候主人的归来。然而,主人再没有回来。看家狗就这么可怜而又悲壮的守望着,直到倒毙,直到风干成一副骨头架子。

究竟是什么原因,叫主人一去而不再返回呢?

所有珍贵的常用的物品都带走了。从开掘出的遗址看,除了破碎的陶片,就是笨重的无法搬运的家具,这些,都原封不动地留下了。种种迹象表明,尼雅人撤离时很从容,完全不像是大灾难突然降临,也不是战争的腥风血雨骤然而至,更不像是一家一户的个人行为,一切都是有计划的大规模举国迁徙。尼雅古国究竟发生了什么问题而需要举国迁移?是强国的干涉?还是尼雅国更迁新地的计划?抑或是为了暂避一下某种阶段性的灾难?

尼雅国留下了那么多的文书,但却没有一册是直接记录他们的历史的,所有的文书都是官府文件,诸如管理、申述、传票、身份证明、逮捕令和书信之类,留给人们的是零星的破碎的悬念。

尼雅没能留下甜美的故事,也没能留下辉煌悲壮的历史,有的,只是一个悠远的模糊的然而却又富于吸引力的梦。从接触尼雅古址的那一天起,无论是在沙尘弥漫的尼雅腹地,还是在四壁图书的斗室,最吸引我同时又是最折磨我的,就是尼雅的消亡问题。真真幻幻,似梦非梦,我走进了尼雅人的中间。

当然是从文物古迹史书传记中升腾出来的猜想。

当然是对歌舞升平却又莫名其妙的尼雅社会的遥望。

尼雅人赖以生存的尼雅河,其水源来自于昆仑山的皑皑白雪。

这座集合了世界几乎所有大山的巨大山系,这座传说中白蛇盗仙草的地方,差不多的山峰都在海拔7000米以上,北坡气候寒冷,常年低温,降雪不能全部消融。

整座昆仑山,就是一座固体的大水库,冰季,它把大量的水贮存起来,暖季逐渐融化,流下山来,就成为了河流。

养育尼雅人的尼雅河,就来自于昆仑山。

说不准什么时候,昆仑山的雪水年复一年地丰盛起来。于是,混浊的尼雅河突然间充满了活力,它不顾一切地英勇悲壮地往浩瀚的大沙漠里冲。一年又一年。一年前进了30里,第二年又前进了50里。

河水流过的地方,沉淀为一片含沙壅土的灰黄地段。

灰黄地段的上面,很快长出了星星点点的草来,是叫骆驼刺、苦豆子、黄蒲草那一类的草。

草长得很猛,绿得耀眼,红得醒目。

于是,最早的尼雅人看到了,便开始追随着尼雅河水的步子,义无反顾地往沙漠里冲。他们扛着红柳木叉,在河水两岸开垦土地,搭建土屋,咿咿呀呀地唱着词句非常简单的古歌。

开始是一家一舍的,慢慢地也就聚成了村落。

村落产生酋长,也产生爱情。

于是,在酋长的指挥下,灌溉农田的渠道一道一道地开出来,尼雅河水顺着这些渠道流入了田地。

一片一片的桑树长起来,一片一片的杨树长起来。

桑园里,回荡着采桑姑娘们的笑声。在她们的红柳编织成的筐子里,是碧绿碧绿的桑叶;在同样用红柳编织成的筛子里,蠕动着白色的春蚕。既然是丝绸之路上的姑娘,就谁也离不开春蚕。

杨树林里,是小伙子们的号子声,他们要砍倒一棵又一棵的杨树,去建筑房屋,修盖佛寺。而在他们的不远处,就是他们所要追求的姑娘们。于是,他们便要好好地显示一下,造一座古桥,搭在那个尽是泥水的大坑上,好让姑娘们轻松愉快地走过去而不至于溅上泥水。

“古桥”造得可真结实,1600年以后,居然还稳稳地摆在那里。跨度为30米的一座木桥,能留存一千六百多年依然存在,可以说是奇迹了。是古桥的每一段木头都注入了爱情的力量,还是姑娘们特别的保护而未经任何损伤?

葡萄架下,就是欢乐的世界了。尼雅的青年男女们,对酒当歌,舞姿轻盈。舞,当然是流行于西域地面的胡旋舞:“胡旋女,胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转篷舞。左旋右旋不知疲,千匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟……”

酒,当然是尼雅的家酿米酒。尼雅酒业兴盛,在出土的佉卢文文书中,税收是以酒代款的,不难想象尼雅人的善饮。浣女喧声,流水潺潺,尼雅人在享受着美好的生活。

馕炉里的烤馕香味,随风飘过来,勾人食欲。尼雅的馕炉,从出土的样子来看,几乎与今天的烤馕炉没有任何区别。“桑葚才肥杏又黄,甜瓜沙枣亦饭粮,顿顿绝少炊烟起,冷饼盈怀唤作馕”。一生走南闯北见多识广的林则徐,对馕就一往情深。尼雅人对馕的热爱自然不会亚于林大人。

尼雅也有清贫、富贵。富豪人家,拥有好几组宽敞的房屋和院落,与我们今天在新疆南部看到的大多数维吾尔人家的院落一样,房前树木成阴,屋后果林成片,院内花繁似锦。一般人家,住房虽小,却也有果有树,有花有草,红柳篱笆墙,苇子飘白絮。

但是,这样的歌舞升平并没能永久地继续下来。

突然有那么一年——不知道什么原因,也许是因为战争,也许是因为别的河流引水,也许是昆仑山上的雪水锐减,反正是尼雅河例外地没能流进尼雅王国的城堡里来。没水的情况是可怕的,土地一下子都龟裂开来,沙尘在风的捉弄下四处弥漫,虽然还不到盛夏季节,树木的叶子却一下子都黄了,随风飘落一如深秋时节。花儿是早早地都旱死了,尼雅城一片灰黄,王宫里一片混乱。

尼雅国王派人查访,查访人员沿着干枯的河床上溯了好几十里,才看到了细细的如小溪一般的尼雅河,缓缓流动,浊黄而又曲折,一如老人的泪水。

失去活力的尼雅河在这一年没能与尼雅人相逢,就随着季节的变冷而消失了。

尼雅的人虽然难过,但却没有失去信心。他们在漫长的冬天里默默地盼望着春天,盼望着尼雅河流水的到来。

可是,春天来了,尼雅河的流水却没能到来。而且这一年的情形更严重,尼雅河在距离他们40里远的地方就泪尽而没了。

尼雅人得到消息,举城痛哭失声。于是,国王召集大臣们商量对策。商量的结果是,既然尼雅河是属于我们的河,就不会永远地告别我们而去。尼雅河一定还会来的,尼雅国还是尼雅国。只是眼前的困难,尼雅人要暂时离开一下子。当然,大臣们也检讨了尼雅人的过失,他们对尼雅河的利用过于浪费了,随便什么人都可以开渠引水,随便什么地方都想造屋建房,砍伐树木。这样不行。等尼雅河以后下来的时候,要像珍惜油一样地珍惜河水,无论什么人都不能随便浪费,违犯者必严惩。

实质性的决定是迁徙。

尼雅人伤心地哭了。但国王有命令,所有的人都得走,大家也就没有好抱怨的。

国王把他的臣民召集在高大的佛塔之下,集体做了法事,这才郑重地宣布:沿着尼雅河往上走,既然尼雅河不来看我们,那我们就去看它。不论怎么走,不管怎么生活,都不要离开尼雅河。等尼雅河水再次流入尼雅时,咱们再回来。

然而,尼雅人没有想到,尼雅的面积,与沙漠相比微乎其微;人类的力量与大自然相比,也微乎其微。在人类尚在开通河道的时候,尼雅河就已经流不到尼雅了。尼雅人一走,河道会很快为流沙所掩埋。

尼雅人一走,累日狂风嗥叫着掠过尼雅城,房屋建筑如海中的孤岛一般,经年累月地经受着流沙的冲刷。

尼雅人生存的乐土消逝了。

尼雅河再也没能流到尼雅来。

尼雅的生态环境再也没能恢复。

尼雅人再也没能回到尼雅来。

千年悠悠,尼雅为黄沙所埋葬。

……

这就是作者对尼雅消亡的猜想。

是不是这样呢?

没有结论。

尼雅消失之谜,犹如数学上的“哥德巴赫猜想”,太复杂太难以论证清楚。你可以一次一次地靠近它,却最终没有能力解决它。

保留下尼雅的神秘吧,当所有自然现象都能为科学所解释,当人类的所有谜底都能为人们所破译,人类生活在这个地球上将是多么地无聊和乏味!

西域古城探秘/李广智著.-成都: 四川文艺出版社, 2007 ;尼雅古国