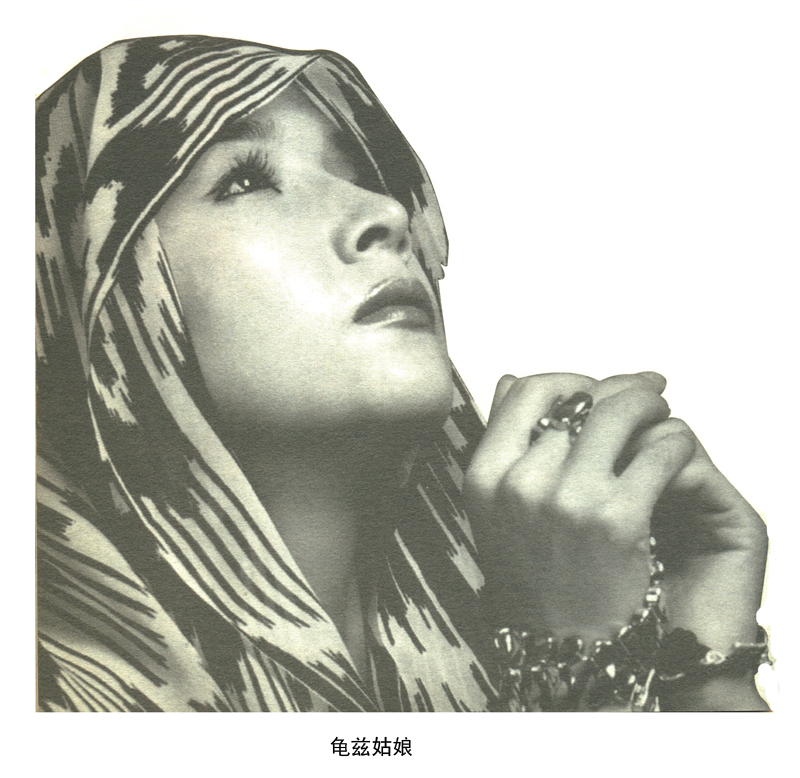

龟兹托梦:千佛起舞

作者:李广智

公元220年至561年,是魏晋南北朝时期。这个时期,龟兹古国相对独立,社会较为安定,汉朝政府统一西域的大业也得以实现,于是,佛教在龟兹兴盛起来,最为突出的,就是龟兹石窟群,作为艺术宝库,它与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和大同云冈石窟齐名,却又独树一帜。“东西千余里,国大都城十七八里,伽蓝百余所,僧徒五千余人”的龟兹,给今人留下了哪些佛教文化遗产?当初又是如何建造起来的?这里不能不做一些介绍。

佛教传入西域的年代,大约在公元前一世纪,但蓬蓬勃勃地发展起来的年代,则是公元三世纪。由于佛教是自西向东从印度传入的,所以龟兹的佛教石窟较之敦煌的时间更早、更具有明显的印度特色,因而被外国的权威人士称作中亚艺术的高峰,在世界上是独一无二的。

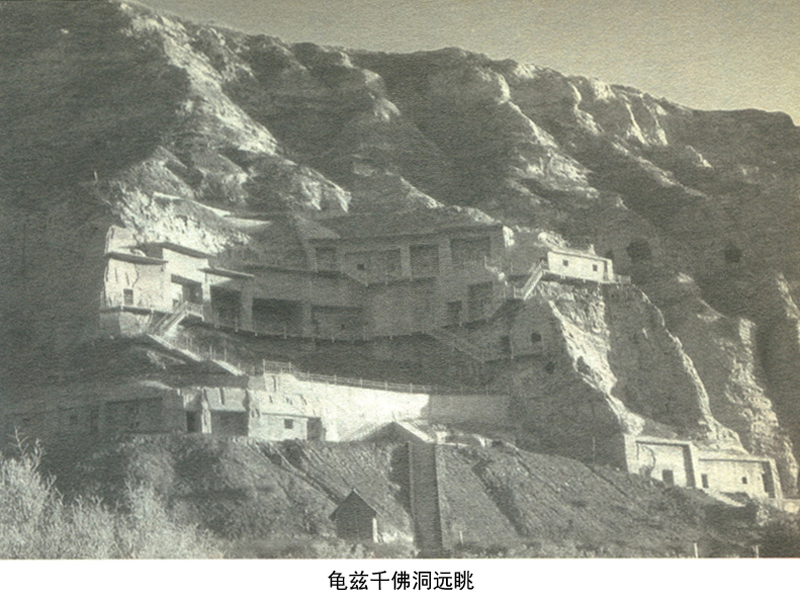

龟兹石窟保存较为完好的洞窟以克孜尔石窟为代表。总数为570多个,其中克孜尔石窟编号的就有236个,保存一万余平方米的壁画,最具特色。

公元2至3世纪,佛教传入龟兹,到4至5世纪达到极盛的高潮。其时正是连年动乱的岁月,人们需要一种精神上的安抚,而佛教的教义正好适应了人们的心理要求。僧侣信徒们为了弘扬佛法和积修功德,遂纷纷开窟造寺,塑佛像绘壁画。这些宗教的东西,使当时的人们受到极大的慰藉。

李泽厚教授对此有精彩的描述,他说:“可以想象,在当时极端残酷野蛮的战争动乱和阶级压迫下,跪倒或端坐在这些宗教图像故事前的渺小生灵们,将以何等狂热激动而又异常复杂的感受和情绪,来进行自己灵魂的洗礼。众多僧侣佛徒的所谓禅坐入定,实际上将是多么痛苦和勉强。礼佛的僧俗只得把宗教石窟当做现实生活的花朵,人间苦难的圣地,把一切美妙的向往,无数悲伤的叹息,安慰的纸花,轻柔的梦境,统一在这里放下,努力忘却现实生活中的一切不公平不合理,从而也就变得更加顺从卑屈、逆来顺受,更加做出‘自我牺牲’以获得神的恩宠。”

但这个时候,龟兹是相对安定和富裕的,人们有财力和人力来进行佛教的宣传。

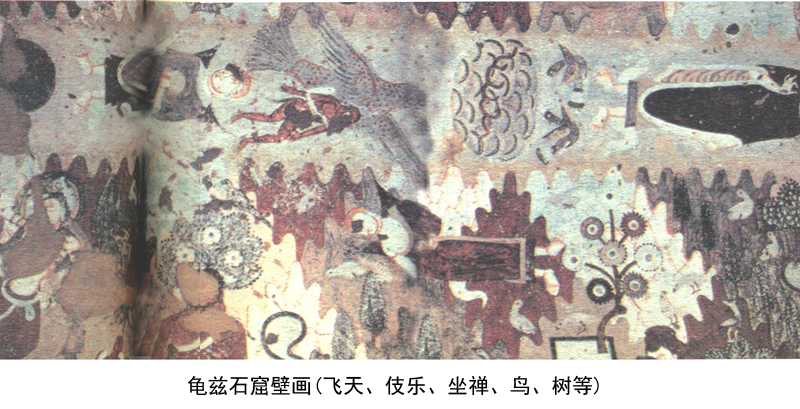

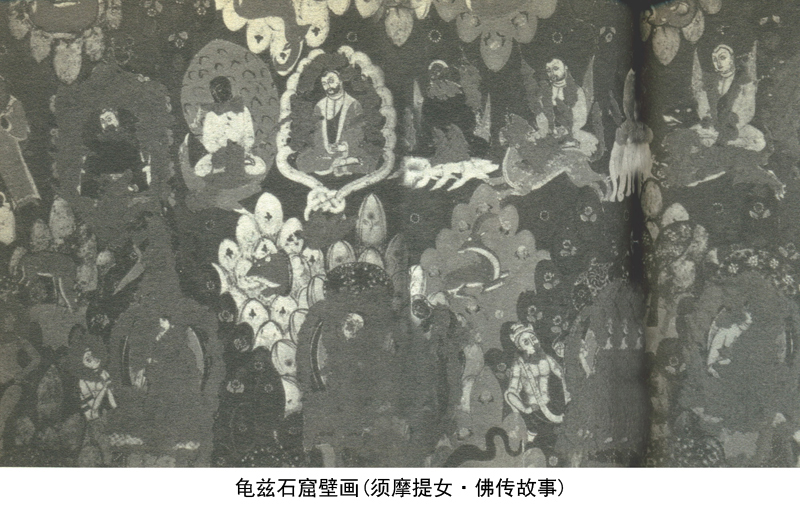

龟兹石窟的形制多种多样,大像窟、中心柱窟、禅窟、精舍以及贮存粮食物品的仓库。龟兹壁画、雕塑的题材,包括佛像、菩萨、佛徒四众、天龙八部、四相图、天象图、飞天、天宫伎乐、佛传故事、本生故事、因缘故事、经变图画等,还有大量动物花鸟、山水树木、供养人像、装饰图案以及农耕畜牧、狩猎乘骑、舟船车辆、窟寺建筑等。这里既是社会生活,又是佛教幻景,大千世界,无所不有。

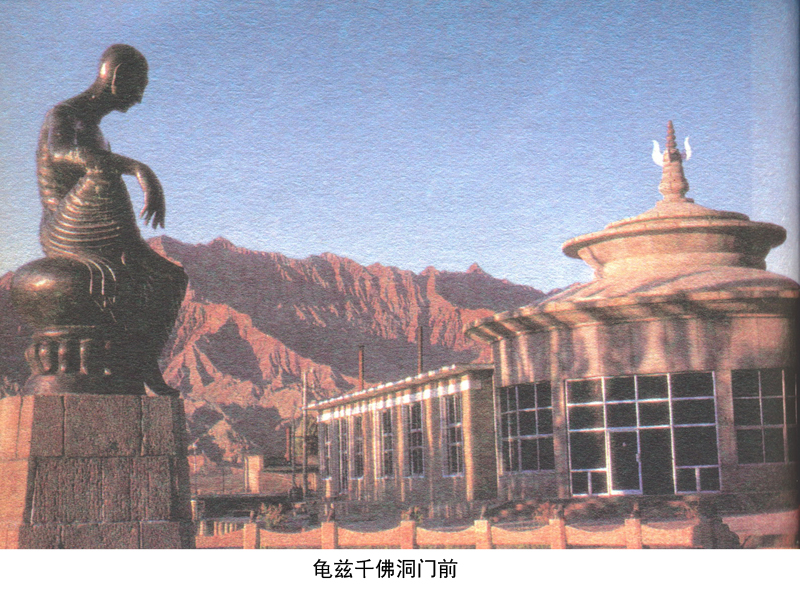

走进克孜尔。走进千佛洞。

这是11号洞窟,泥塑佛像是没有了,但壁画还依稀可辨:一个飞起来的和尚在加柴,下面是棺椁;右面立着一尊神情悲伤的神,左边的侍者交叉着双臂,则完全不为神的悲伤所动;这里还画着不少红色的马和蓝色的马,马群之中,意外的竟有一只猴子,顽皮若小孩一般,尾巴明显地夸张,又长又大。

大像窟高约12米,其内所画尽为天宫建筑。因为是大像,故无论是立佛还是卧佛,都为巨型,只可惜遭到了破坏。

110窟有一幅《耶输陀罗入梦》图,描绘的内容是天魔法行用神通力使释迦之妻耶输陀罗及诸宫女昏迷入睡,一个个“鼻口流涎”,狼藉而卧,释迦端坐床侧,看到眼前的“丑态”而发出“妇人形容如是耳,不净恶露,有何可贪”的感叹,遂决心离宫出走。这幅画画面简单,只有太子和妻子及床下乱卧的宫女,乐器散落在地,表现了宫廷中饮宴娱乐后的狼藉情景,反映了龟兹社会生活的一个侧面。

《娱乐太子图》就大大地有名了,是龟兹壁画中的精品杰作,取材于佛教故事。佛经记载,释迦牟尼不愿继承王位,决心出家。但父亲饭净王百般阻挠,要其继承帝业,便有意为他营造了一个纵欲享乐的环境,让宫女们去诱惑他,使他充分享受人生的欢乐,忘掉一切痛苦和烦恼。画面上悉达多太子居中央,头戴宝冠,身披璎珞,手持慰安印。在他的两旁是20多位妖艳的宫女,上身半裸,内衣紧身,或吹或弹,或歌或舞,千娇百媚。特别是紧贴太子的一位宫女,通身全裸,手托双乳,谄媚作态,极尽挑逗勾引之能事。又有一女,手挤乳头,笑面相迎。但所有这一切,太子却完全不为所动,扭头一边而不予理睬。

裸体艺术是龟兹石窟一大特色,其数量为全国石窟之最,在国内外壁画艺术中一枝独秀。

龟兹壁画中,除了佛教故事,本生故事也不少。所谓本生故事,就是神在得道之前舍生行善的故事。比如,《萨*(左王右垂)那太子本生》,说的就是这位太子看到一只母虎带着两只虎仔快饿死了,就把自己的肉体喂了虎。再比如,《萨坡燃臂救商旅》,说的是两个牵驼运货的商人,在漆黑的夜晚迷了路,一位叫萨坡的人就把自己的手臂点燃为商人照亮前进的路程。有意思的是,壁画上的两位商人完全是龟兹人的装束,显见是结合当地情形由画师们创作出来的。龟兹是丝路北道的重镇,每年都有大批商旅驼队从长安出发,把丝绸运往波斯及地中海沿岸的罗马等地。经由这条路线运往西方的,还有陶器、铁器、漆器以及青铜制品。从某种意义上讲,这幅壁画应该算是丝绸之路上的一幅写生画。

动物壁画也很有意思。

佛的面前有四种动物,它们分别是蛇、乌鸦、鸽子和鹿。

佛开口说话:

“你们最怕的是什么?”

蛇回答:

“我最怕被人剥皮。”

乌鸦回答:

“我最怕的是人不死。因为,人不死我就吃不到死人肉了。”

鸽子回答:

“我最怕的是猎人。”

佛听完之后,对它们说:

“生活本身就充满着灾难和不幸,活着就是痛苦的。你们想解除痛苦脱离苦海吗?道路只有一条,那就是皈依佛教。”

这应该是一个因缘故事。看过之后不禁让人失笑:老佛爷可真会做宣传工作。

被德国人命名为音乐家合唱队的,是38号洞窟。窟之两壁各有七组伎乐天,他们手持各种西域乐器正在吹拉弹唱。吹笛的鼓着两腮,弹琵琶的轻舒纤指,一个个神态自如,美妙至极!

47窟最为高大,洞高近17米,窟内原有巨型立佛。前室顶部已经塌落,两旁的伎乐天泥塑也不知去向,后洞亦佛去台空,一片荒败之景,惟独顶部有来给佛做最后一次供养的飞天。正面墙上有焚棺图。墙角是弟子举哀图:一位弟子弯腰低头,痛不欲生;另一位穿紫衣的弟子则仰面朝天,嚎啕大哭。其他的弟子也都人人掩面,个个悲伤。

龟兹石窟艺术是各国各民族艺术的大聚会、大展览,也是不同国度、地区、民族艺术家的大融合、大交流。龟兹石窟艺术先是模仿移植,之后才进行选择、融合再创造。它以本民族的文化为主导,按照自己的思维方式和价值观念取舍、融合或排斥,形成自己特有的充满创造性的文化艺术,绽放出绚丽的艺术之花。

非常有意思的是,龟兹石窟艺术在其产生和创造的过程中,这些参与者于不自觉中,也在创造着新的文化艺术。《千泪泉》的传说,就是一个例证。

传说,龟兹国里有一位美丽的公主,爱上了龟兹国一个聪明能干的小石匠。国王知道了这件事后非常生气,坚决不同意这门亲事。于是,他就按一个奸臣的主意来阻拦这门亲事,他把小石匠召进宫来,说,你要想娶公主为妻,就得表示你的诚意,为了公主,你愿意到山里去开凿一千个洞窟吗?你什么时候把一千个洞窟凿成了,就什么时候把公主嫁给你。

为了公主,小石匠答应了这个几乎不可能完成的“条件”。于是,他只身进入北山,日夜不停地开凿洞窟。他挖呀凿呀,挖了一个又一个,凿了一窟又一窟,过了一年又一年,当凿到九百九十九个洞窟时,小石匠累死了。

公主在宫里等了一年又一年,总不见小石匠回来,就偷偷地到北山去找,找到的竟是自己心上人的尸体,公主悲愤至极,从高高的山崖上跳了下去。公主殉情之举,打动了飞禽走兽,也让天地日月落泪,北山泪雨如注,滴滴泪,串串雨,汇聚一处就形成了一个泉,长年不竭,后人称之为千泪泉。

千泪泉如今还在,流淌于克孜尔石窟的后山上。这是一座巨大的半圆形山壁,三面山石陡立,“泪”,就从这山壁的半中腰流下来,滴滴答答,无有停歇。

太伤心了,这泪水一流就是数千年。

在“泪水”的滋润之下,黄的苔藓,绿的杂草,红的小花,白的蔷薇,紫的野菜,簇簇团团挤成了一片,成为游人不可或缺的一个景点。

这千泪泉是为谁流的呢?

小石匠,还是公主?

是遭劫的千佛,还是龟兹人的苦难?

西域古城探秘/李广智著.-成都: 四川文艺出版社, 2007 ;龟兹古城