丝绸之路石窟的工程地质与环境特征

作者:李最雄

丝绸之路的石窟有基本相似的工程地质与环境特征,这里介绍最主要的10个石窟。其中有新疆的克孜尔石窟和柏孜克里克石窟,甘肃的莫高窟、榆林窟、马蹄寺石窟、天梯山石窟、炳灵寺石窟、麦积山石窟和北石窟,宁夏的须弥山石窟和陕西彬县的大佛寺石窟。

(一)克孜尔石窟

1.概况

克孜尔石窟是龟兹石窟中规模最大、地位最重要的石窟。石窟分布于新疆维吾尔自治区拜城县克孜尔镇东南7km木札提河北岸的悬崖间,其东南距库车县城67km,西距拜城县城60km,位置恰在库车、拜城两县城之间(图2-1)。

克孜尔石窟是古龟兹境内规模最大的石窟群,现存洞窟236个,类型齐备,延续的时间较久。克孜尔石窟内容丰富,地位重要,既可作为龟兹石窟的典型代表,又是联系中亚和东方佛教遗迹的纽带。因此,石窟研究者瞩目于此,是非常自然的。

克孜尔石窟是第一批全国重点文物保护单位。

2.工程地质和环境特征

龟兹石窟群位于中亚干旱草原—沙漠区,石窟所在地域的自然条件有中亚地区的许多特征,如干旱、绿洲狭小等。龟兹石窟群北侧为天山,南临塔克拉玛干沙漠,它西部的中间横亘着赤莎山,即今天的确尔达格山。从整个地势讲,龟兹是西高东低、北高南低。天山和确尔达格山之间的谷地就是现在的拜城县,木扎提河横贯其间。克孜尔石窟位于天山复杂构造带前缘的库车拜城沉降带与求立塔克隆起带的接壤处。

石窟开凿在第三纪的地层上,岩体主要由砂岩和泥岩组成,内夹砾岩层,为湖相沉积物,纵、横向相变极大,岩层北东倾斜,倾角在10°~30°之间。

崖体的岩石主要由砂岩和泥岩组成,砂岩约占70%,泥岩约占30%。砂岩中含有大量碳酸盐约占36.5%和部分易溶盐Ca(HCO3)2、MgCl2、NaCl、CaSO4·2H2O等,胶结程度很差,属钙质弱胶结型,遇水即丧失强度,崩解为散沙。泥岩多为粉砂质泥岩,黏粒含量较低,胶结物为碳酸盐(26.41%)与有机质。据X射线衍射分析,黏土矿物主要为Ca、Mg蒙脱石(5.72%)、伊利石和少量高岭石,属弱膨胀非水稳性泥质岩石,在自然条件下暴露易发生风化剥落。

所有岩石的力学强度都极低,经点荷载试验测量,一处风化砂岩的抗拉强度仅为0.07MPa,抗压强度为1.39MPa;另一处风化砂岩抗拉强度为0.09MPa,抗压强度为1.82MPa。半风化泥岩抗拉强度为2.36MPa,抗压强度为49.78MPa。克孜尔千佛洞的大面积崩塌、风化剥蚀与岩石的这种劣质性有关。

本地区处于亚洲腹地,属于典型的内陆干旱性气候。空气干燥,日照时间长,昼夜温差大,多风多沙尘暴。多年平均气温7.4℃,极端最高气温37.4℃,极端最低气温-32℃;多年平均相对湿度63%;多年平均降水量82.6mm;多年平均蒸发量1839.1mm;最大积雪厚度41cm;最大冻土层厚度89cm;风向以西风为主,东北风次之,多年平均风速1.0m/s,最大风速22m/s。

本区水源主要是渭干河和千泪泉。渭干河年平均流量70.47m3/s,千泪泉年平均流量0.027m3/s。

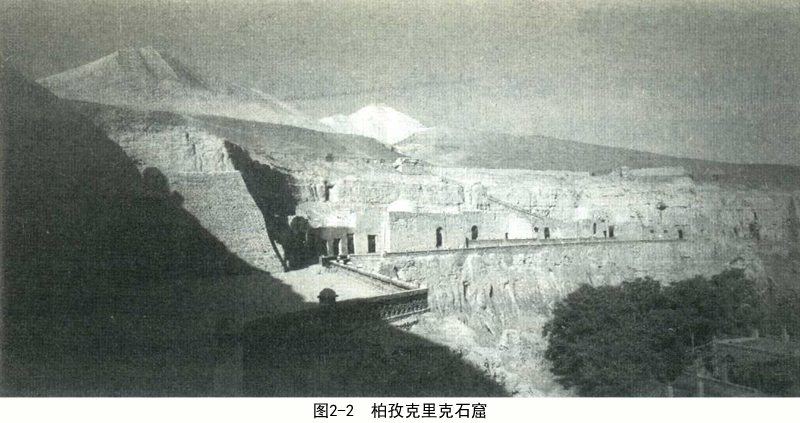

(二)柏孜克里克石窟

1.概况

柏孜克里克石窟位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市区东北约40km的火焰山峡谷木头沟河西岸。窟群散布在河谷西岸1km范围内的断崖上,分三层修建,现存洞窟83个(图2-2)。

柏孜克里克石窟于1982年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

2.工程地质和环境特征

柏孜克里克石窟区的火焰山山体走向北西(约333°),木头沟以20°~30°夹角斜穿火焰山与胜金沟相交。木头沟河流方向大致为西北流向东南,河谷此处呈U型,沟底较平坦,宽50~70m,高程为100~110m,坡降约13‰。两岸基本呈直壁,左岸(东北岸)火焰山残坡积物土崖高程约118m,崖高8m左右,山体顶部岩石高程约380~460m。右岸(西南岸)冲洪积物土崖高程约145m,崖高28~40m,石窟就在此处的冲洪积物土崖(土崖底部为咖啡色泥岩)中开凿而成。

窟区出露的地层主要有:下第三系鄯善群(Esh);上第三系中新统桃树园组(N1t)、上新统葡萄沟组(N2p);第四系下—中更新统冲积+洪积层(Q上al+pl下1-2);第四系全新统冲积+洪积层(Q上al+pl下4)和坡积、残积物等。由老至新叙述如下:

下第三系鄯善群(Esh)

分布于该区木头沟两岸,该地层主要为咖啡色、棕红色泥岩、砂质泥岩,厚度约600m。与上覆地层上第三系中新统桃树园组成假整合接触。

上第三系

1)上第三系中新统桃树园组。分布于木头沟两岸、鄯善群东北部,该地层主要为浅橘黄色、棕红色泥岩、砂质泥岩等,厚度约200m。与上覆地层上新统葡萄沟组整合接触。

2)上第三系上新统葡萄沟组(N2p)。分布于木头沟两岸、桃树园组东北部,该地层主要为土黄色、浅棕色粉砂岩、砂质泥岩等,厚度约800m,与上覆第四系地层不整合接触。

第四系

1)第四系下—中更新统冲积+洪积层(Q上al+pl下1-2)。主要分布于该区木头沟右岸即西南岸,弱层理,基本水平,下部为灰色、灰黄色砂砾石,磨圆度为次棱角至次圆状,半胶结,厚度2m,不整合覆盖于下第三系鄯善群(Esh)地层之上。上部为土黄色粉砂质黏土,厚度约20m,千佛洞就在此砂土中挖掘。

2)第四系全新统冲积+洪积层(Q上al+pl下4)。分布于木头沟河床中,岩性为灰色、灰黄色砂卵砾石,磨圆度为次棱角至次圆状。据其下游3.5km二、三堡乡水源地,经物探及施工开挖分析,此处该地层厚度约为3~6m。

3)第四系全新统坡积、残积物(Q上al+pl下4)。分布于该区木头沟两岸火焰山坡脚下,主要为土黄色砂泥质坡积、残积物。

地质构造及地震基本烈度

窟区地质构造简单,为火焰山背斜的北东翼,走向北西西(290°),由下第三系Esh、上第三系N1t和N2P地层组成,倾角40°左右。

该区内没有大的构造断裂,区域稳定性较好,根据1990年国家地震局编制的1:4000000《中国地震烈度区划图》评定其地震基本烈度为Ⅵ度。

石窟处于暖温带干旱荒漠气候地区。气候特点是夏季酷热干燥,冬季干燥寒冷,历史上曾出现过持续3个多月的高温天气。年地面温度高于50℃的天数达156d,最高可达76.6℃,冬季极端低温曾达-31.9℃。降水稀少,年平均降水量仅为16.2mm,但年平均蒸发量为2781.1mm。风沙大,8~12级大风年平均为36.2d,最高曾达68d,沙暴年平均11.2d。大风持续时间平均为8.345h,最长曾达8d。风向大都是由天山缺口吹向吐鲁番的西北风。

(三)莫高窟

1.概况

莫高窟位于甘肃省敦煌市东南25km。据唐代圣历元年(698年)的碑文记载,莫高窟自前秦建元二年(366年)开凿,至镌碑时已有窟龛1000余个,此后历代续建,亦有塌毁。至今在长1680m的山崖上,保存4~14世纪共10个世纪的洞窟750余个。其中的492个洞窟内共存壁画45000多平方米,彩塑2000多身。莫高窟于1961年被国务院公布为全国重点文物保护单位。1987年,又被联合国教科文组织遗产委员会批准列入世界文化遗产清单(图2-3)。

2.工程地质和环境特征

莫高窟位于敦煌绿洲东南,东邻三危山,西接鸣沙山,南为山间河谷,北面是开阔的砂砾质戈壁。莫高窟前的阶地比敦煌市高出200m,比三危山低250~350m,为两山之间北向扩展的谷地。

洞窟开凿于大泉河出山口西岸由第四纪酒泉组砾岩组成的古扇状冲洪积的陡壁上,崖壁南北长1680m,高约20m。山崖前是较平坦的砂土、砾石层平地,崖体离大泉河河床最宽处约180m,最窄处约90m,呈柳叶形,这块平地现已种植树木。莫高窟大量有壁画、塑像的洞窟开凿在南区约1000m长的崖面上,北区的洞窟除个别有壁画、塑像外,大部分洞窟无壁画、塑像,是开凿洞窟时工匠及后来香客居住的洞窟,近年考古发掘证明,部分洞窟是禅窟。洞窟集中的南区崖体之上是一个坡度约350,宽约30m的覆沙、碎石斜坡。部分崖面风蚀十分严重。斜坡之上是一个南北长约3000m、东西宽约800m的砂砾石平滩,向西和鸣沙山连接。由于受风的影响,形成了鸣沙山独特的风沙地貌形态。

莫高窟的地层分为三层,即下更新统冰水沉积-洪积玉门组砾岩(Q上fgl-pl下1)、中更新统洪积-冲积酒泉组半胶结砾岩(Q上pl-al下2)和上更新统洪积戈壁组砂砾石层(Q上pl下3)。

玉门组砾岩仅出露在莫高窟上游的地震台附近,向北插入地下,经钻孔揭露,在莫高窟洞前埋深为113.7m,与下伏第三系疏勒河组及上覆酒泉组皆为不整合接触。玉门组砾岩可以和陇西盆地的五泉组对比。玉门砾岩固结程度高、完整坚硬,在榆林窟现在河水位附近有出露,长期控制着此段榆林河的下蚀基准面高程,非爆破情况下难以施工开挖。

酒泉组是一套半胶结砾岩地层,构成莫高窟、榆林窟、西千佛洞及东千佛洞的洞窟围岩,亦称之为“洞窟地层”,只是各遗址地层的粒径及相对胶结程度有差别。

戈壁组为一套未胶结的砂砾层,整合或假整合于酒泉组之上。戈壁组虽不是洞窟围岩,但可保护上层洞窟免于外动力地质作用的影响,故应属于洞窟保护的范围。

莫高窟地区地处西北内陆腹地,河西走廊的最西端,常年受蒙古高压影响,具气候干旱、降水量少、温差大及风沙活动频繁的典型沙漠气候的特征。年平均气温10.3℃,最高气温为40.6℃,最低气温为-31℃。年平均降水量为23.2mm,年平均蒸发量为3479mm,蒸发量是降水量的150倍。干燥指数为32,平均相对湿度为32%,最高相对湿度88%,最低相对湿度7%。

风沙活动特征:莫高窟不仅是一个多风地区,而且是一个多风向地区,以南风出现的频率最高,约占31.0%,偏南风合计为47.9%,但风速并不是很大,其中小于起沙风(2m高度风速为5m/s)者仅占39.3%,大于8m/s者也只有1.5%,而大于5m/s和小于8m/s者却占59.2%。风洞实验结果表明:风速在5~8m/s范围里,所具有搬运沙物质的能力是有限的。其次为偏西风,偏西风合计总频率为28.1%,其中小于起沙风者占70.8%,大于5m/s和小于8m/s者占23.4%,输沙能力仅为28.9%,大于8m/s的风速出现频率仅占5.8%,其输沙能力却占71.1%。至于偏东风,频率只占14.8%,输沙能力约占27.5%,其危害形式主要是对洞窟崖面产生风蚀,并对崖顶积沙反向搬运(由洞窟向鸣沙山沙漠源反向搬运)。通过1962~1965年、1990年两个时间段最大可能输沙量计算,崖顶风沙流合成方向为西南—东北向,因此西南风是该区的主害风。

(四)榆林窟

1.概况

榆林窟亦称万佛峡,位于甘肃省安西县西南76km的山谷中。石窟创建于初、盛唐时期,经中唐、晚唐、五代、宋、西夏、元代及清代兴建,现存42个洞窟,其中东崖上层20个,下层11个,西崖仅有一层,共11个洞窟(图2-4)。

榆林窟是第一批全国重点文物保护单位。

2.工程地质和环境特征

榆林窟地处祁连山北麓山前的砂砾质戈壁和低山丘陵地带,洞窟开凿在由第四纪钙泥质胶结砂砾岩组成的榆林河河谷的陡壁上,河谷高程为1711m,崖顶高程1748m,河水由南向北蜿蜒奔流在两岸石窟之间。在东岸残留一部分侵蚀台地,其上沉积砂土及砂壤,为一套河流相冲洪积物,可耕种。夏秋之季岸边榆、杨成荫,环境非常清幽。

榆林窟区所出露的地层可分为三个工程地质岩组,现在的河床位置为第一岩组,属钙质、硅质胶结细砾岩,即所谓的玉门砾岩(Q上fgl-pl下1),质地坚硬,控制河床的位置高程;其上为第二岩组,为钙泥质胶结细砾岩,即酒泉砾岩(Q上pl-al下2),风化严重,风化层厚约5~10cm,表层用手可搬动,水冲易垮落;第三岩组为崖顶缓坡段,厚约5m,属Q3砂砾石层,几乎无胶结,水冲极易垮落。榆林窟的全部洞窟均开凿于第二岩组中。

安西地处内陆,地形复杂,植被稀少,属典型的大陆性气候。榆林窟区域气候特征主要表现为:降水少、蒸发大、日照长,昼夜温差显著,冬春季节不太明显,夏季炎热而冬季寒冷,风大沙多,灾害频繁。历年降水量平均为40~50mm,降水多集中于6~8月和11~1月。最大降水量为104.5mm,蒸发量为3402mm,平均气温8.5℃(夏季平均气温为20.2℃,冬季平均气温-7℃左右),极端最高气温35℃,最低气温-30.4℃,平均地温11.1℃,平均相对湿度39%,年平均风速3.7m/s,最大风力8级,风速达34.5m/s,多东风,集中于春季3~5月份,25年年平均沙尘暴日数为13.7d,最多年份43d,最少年份4d。冻土层厚1.46m。全年无霜期147d。

(五)马蹄寺石窟

1.概况

马蹄寺石窟位于今甘肃省张掖地区肃南裕固族自治县马蹄区的祁连山境内,南距张掖市62km。窟群比较分散,现存石窟包括金塔寺,千佛洞,上、中、下观音洞和马蹄寺南、北二寺等七个部分。各部分之间的距离,少则2~3km,多则10km。每一部分现存的窟龛不均,有的二三十个,有的两三个。

除金塔寺有东、西二个洞窟外,千佛洞石窟分为南、中、北三段。南、中二段以佛窟为主,北段为浮雕塔林。在南、中二段的佛窟中,各有中心柱窟两个,其中第2、8、6窟年代较早,保存也较完整。马蹄南、北寺石窟一南一北,遥遥相对,其中北寺有大小窟龛30多个,南寺窟龛寥寥无几,但浮雕石塔最多。上、中、下观音洞中,上观音洞现存窟龛6个,中、下观音洞各有窟龛5个。

马蹄寺石窟群共保存窟龛70余处,其中以金塔寺、千佛洞和下观音洞历史最为悠久,很可能是北凉时期的洞窟,而马蹄南、北二寺及上、中观音洞则为元代开凿(图2-5)。

2.工程地质和环境特征

(1)金塔寺石窟

金塔寺石窟位于祁连山境内临松山西面的崇山峻岭中,洞窟开凿在大都麻河西岸的红砂岩崖壁之上,距地面60余米。原有小路顺山盘旋而上,现新修一条陡峭的二百一十一级的石梯直通窟内。这里山峦起伏,挺拔的云杉和繁茂的灌木林,把幽静的山谷装饰得格外神奇壮丽。

(2)千佛洞石窟

千佛洞石窟位于马蹄河西岸,洞窟开凿在距离马蹄山北面3km的陡峭的崖壁上。周围地势开阔,芳草如茵。

(3)上、中、下观音洞

上、中、下观音洞位于马蹄寺东南约10km的石崖上,三洞相距约2~3km不等。

(4)马蹄寺南、北二寺石窟

马蹄寺南、北二寺石窟位于今马蹄山中部崖壁上。这两处小石窟自然环境和地貌相同于千佛洞石窟。

马蹄寺石窟各石窟均开凿于上第三系上岩组陡壁上。上第三系上岩组(Nh)马蹄区为一整套厚约135m的海滨—潟湖相橘黄—砖红色砂岩,岩层构造变动小,产状平缓,强度低。马蹄千佛洞亚组出露于马蹄千佛洞陡壁上。岩层倾向NNE,倾角15°。按岩性不同可分为三个岩性段,各段间均呈整合接触关系,大体上岩性为橘黄色—砖红色中—粗粒砂岩,巨厚层结构,上下两层为粉砂质胶结,岩质疏松,中层泥质胶结,岩质较硬。岩石成分以石英为主,高岭土化长石约占10%~20%,分选好,颗粒磨圆度高,下层岩石层理发育,岩石风化面较平整,中层层理不发育,风化面平整,上层交错层理极发育,风化面凹凸不平,立面危岩发育,所有石窟基本开凿于中层岩层上。

马蹄寺石窟位于张掖肃南裕固族自治县马蹄区祁连山北麓,海拔2600m。年平均气温为1~3℃;每年1月最冷,极端最低温度为-11~-12℃;7月最热,平均气温为14~16℃,极端最高气温25~28℃。历年降水量平均为360~490mm,各月之间降水很不平衡,降水多集中于6~9月,占全年降水量的60%~70%以上,而冬春之际则干旱少雨。

(六)天梯山石窟

1.概况

天梯山石窟位于甘肃武威市城南约60km处。据有关专家考证,天梯山石窟就是中国佛教史上负有盛名的凉州石窟。该石窟自北朝至隋唐陆续有洞窟建造,西夏到明、清对一些洞窟进行过重修。早期洞窟建造于北凉沮渠蒙逊,距今已有1600年的历史(图2-6)。

石窟历经长时间的风化、侵蚀和地震破坏。现存19个洞窟,保存佛像100多尊,壁画300多平方米。1958年,石窟所在地修建黄羊河水库,由于当时对水库蓄水高度估计不足,水库蓄水后使第13窟即大佛窟无法搬迁的塑像长期浸泡在水中,遭到严重的损坏。

2.工程地质和环境特征

武威天梯山石窟位于甘肃省河西走廊黄羊水库东岸的山体上。黄羊河水库位于祁连山走廊南山山间盆地张仪堡盆地北缘。该盆地形似葫芦状,呈北东—南西向展布,长约15km,宽约1~3.5km;由河谷阶地和河漫滩相组成,地面高程2060~2300m,坡降约1/30~1/100。盆地出口为水库大坝以下的水峡口,其谷深狭长,呈“V”字形状。盆地四周为中低山所包围,海拔2200~2800m,相对高差在100~300m,山顶平坦、开阔,地势由南向北、由西向东逐渐降低。水库东岸一侧河流侵蚀强烈,陡崖发育,在石窟两侧分布有数条沟谷,但切割不深,且长度有限。水库西岸一侧河流沉积物形成阶地,为现在居民之村落。

洞窟所在地层为一套河湖相砂砾岩建造,缓倾状,倾向130°左右,倾角15°~18°。根据实测地质剖面可知,下部为棕红色砾岩,略显层理构造,中部为砖红色厚层砂岩夹薄层砾岩,上部为紫红色泥质砂岩,泥质砂岩之上覆盖薄层黄土状土。全部洞窟皆位于下部砾岩岩组之中。

洞窟地层向北与加里东期花岗岩呈角度不整合接触,向南逐渐相变为以砂岩和泥岩为主。总体来看,洞窟地层由下至上及由北向南(洞窟倾向方向),表现出砾岩—砂岩夹砾岩—砂岩—泥岩的宏观变化规律。

石窟区属高寒半干旱气候,年平均气温4.9℃,冬季寒冷,结冰期达5个月,年日照时数2200~2360h,日照率54%;≥O℃年积温2655℃,≥10℃年积温1922℃,无霜期167d。1947~1985年年平均降水量296.3mm,多集中于7~9月,年蒸发量1040mm以上。

(七)炳灵寺石窟

1.概况

炳灵寺石窟位于甘肃省永靖县城西南35km,是我国第一批重点文物保护单位。炳灵寺石窟现存窟龛183个,共有石雕造像694身,泥塑82身,壁画约900㎡,其规模在全国石窟中排列第六。值得一提的是闻名遐迩的169窟,不仅保存着西秦时期艺术精湛的雕塑、壁画,而且保存有西秦建弘元年(420年)的墨书造像铭文,其纪年题记是我国石窟之最(图2-7)。

2.工程地质和环境特征

炳灵寺石窟位于小积石山东北麓,黄河北岸大寺沟中。行政区隶属甘肃省临夏回族自治州永靖县王台乡,隔黄河与积石山县、临夏县、东乡县接壤。东距兰州市约145km,距刘家峡水库大坝约45km。

石窟地区以低中山为主,海拔1700~2060m。沟谷深切、狭窄,崖坡陡立,为典型的峰林型丹霞地貌。炳灵寺石窟开凿在大寺沟西岸长约200m,高约40m的红色砂岩组成的崖壁上。

炳灵寺地区地层发育不全,据区域地质资料及实地调查,区内主要出露有前长城系马衔山群、下白垩统河口群。此外在大寺沟西沟出露有第四系马兰黄土和加里东晚期花岗闪长岩(γδ上2下3)。大寺沟内有现代堆积的砂砾石层及淤泥质土。

炳灵寺石窟区大地构造位置隶属南祁连造山带化隆地背斜,基底由前长城系马衔山群上岩组组成,除此外,未见前白垩系出露。中生界下白垩统河口群直接不整合于长城系马衔山群或加里东晚期花岗闪长石岩(γδ上2下3)之上。燕山运动对石窟区影响主要表现在差异断块升降,而除本区外的其他祁连造山带,褶皱运动剧烈,甚至喜马拉雅期都有褶皱运动表现。所以炳灵寺石窟区下白垩统河口群的产状近水平或微倾斜,而与其相距不远的河口——刘家峡口下白垩统则强烈褶曲。

石窟区的基本地震烈度为Ⅶ度,据记载炳灵寺石窟建窟以来,周围地区发生过16次大地震。

石窟区为典型的大陆性温带半干旱气候。一年中最高气温在7月(平均气温21℃),最低气温在1月(平均气温-6.1℃),年平均气温9.2℃。年平均温差27℃,最高可达50℃以上。不仅年温差大,而且日温差亦极悬殊。从当地极端气温看,如1975年7月16日,地面极端最高气温达65.6℃;而1978年7月4日,地面最低气温为6.1℃。

据黄河水利委员会永靖县小川水文站资料,1953~1968年平均降水量295mm,年蒸发量为1315mm。值得注意的是,自刘家峡水库建成以后,由于石窟处于黄河上游刘家峡水库库尾,窟区的小气候受水库的影响很大。因此,窟内湿度,特别下层洞窟内湿度明显增大,造成石雕风化加速和壁画酥碱。1970~1987年平均降水量为357mm,比建库前年平均降水量增加21%。

(八)麦积山石窟

1.概况

麦积山石窟位于甘肃省天水市东南约50km的西秦岭山脉小陇山中,据历史记载,唐开元二十二年(734年),由于天水一带发生了强烈地震,使麦积山山体中间塌毁,整个石窟群被分为东崖和西崖两部分。东崖现存洞窟54个,西崖现存洞窟140个。在194个洞窟中,共保存了从4世纪末到19世纪的泥塑、石雕7200余身,壁画1300多平方米。这对研究我国古代泥塑、石雕、壁画、建筑以及宗教学有关历史,提供了形象系统的实物资料(图2-8)。

麦积山石窟于1961年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

2.工程地质和环境特征

麦积山石窟开凿在西秦岭山脉小陇山中高出起面140多米的一座奇峰中。山腰以上东、西、南三面成85°倒坡,“望之团团,如农家麦积之状”。从十六国后秦至清代等十多个朝代,古代工匠不断在这个麦积状山体的悬崖峭壁上开凿洞窟。麦积山石窟区的地貌属西秦岭构造侵蚀低山丘陵区,由于地壳缓慢上升和外营力的作用,山体便形成麦垛状山峰和刀背状山脊,地形高差较大。

麦积山石窟的地层由下第三系紫红色砂砾岩组成。构造简单,为轴向近东西的缓倾向斜构造,倾角约5°~10°,未发现断层。岩性为砾岩、砂砾岩夹有薄层含砾泥岩等,层理复杂,纵向变化大。含砾泥岩在岩体中以透镜状或夹层出现,穿过石窟部位的有三层,每层厚0.1~2.1m,泥岩含砂砾量大,黏性小。

构成麦积山山体的岩层,系沉积年代较年轻的下第三系的陆相地层组成。本区第三纪之后主要表现为地壳的上升运动,没有经受过强烈的褶皱及伴随而产生的断裂构造活动,没有发现本地区任何断层破碎现象,即麦积山并非断裂构造,而系新构造运动及外营力的综合作用所形成。麦积山石窟的东崖与西崖分别位于东坡及南坡,即阳坡地段,物理风化作用比较剧烈。岩体在外营力的作用下则沿着构造裂隙、风化裂隙及层理面等软弱结构面发生崩落、滑落和撒落,加之地壳抬升,河流下切,长年累月,形成了奇形的山峰。

麦积山地区属温润山区气候,冬季不寒冷,夏季不炎热,年平均气温11℃,最高气温30℃,最低气温-12℃。年均蒸发量1296mm,阴湿多雨,年均降水量960mm,年均相对湿度66%,且日变化大,经常达70%~80%。干湿季不明显,冬季降雪不多,冰冻深度小于30cm,年平均风速1.2m/s,主导风向东风。

麦积山石窟渗水点多,窟内相对湿度大,这是造成壁画、泥塑病害最主要的环境因素之一。

(九)北石窟

1.概况

北石窟寺位于甘肃省庆阳西峰镇西南23km处的覆钟山中,窟群包括今寺沟及其南面1.5km处的石道坡、花鸨崖、石崖东台和北面1.5km处的楼底村1窟等几个部分。其中以蒲、茹河交汇处东岸寺沟覆钟山窟龛最为集中,现存窟龛共有282个,若再加上石道坡的六个龛、花鸨崖的三个窟(龛),以及石崖东台四个窟(龛),窟龛总数达295个之多。

北石窟寺的寺沟窟群是石窟精华所在地。窟群开凿在高20m、长120余m的覆钟山崖壁之上。窟群以165窟为中心,向南、北两面展开。窟龛上下重叠,宛如蜂房。窟龛之间除依山势修凿石阶外,未发现栈道相互通连。这与甘肃天水麦积山、永靖炳灵寺窟龛之间用栈道相通的布局有所不同(图2-9)。

北石窟寺于1988年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

2.工程地质和环境特征

北石窟寺位于甘肃东部富饶辽阔的陇东高原董志塬的西侧,蒲、茹两河交汇处东岸的覆钟山的崖壁上。东北距庆阳地区行政公署所在地西峰市25km。覆钟山南北走向,窟龛面西,窟群前的蒲河西岸是镇原的居士沟,沟南的山头称南石嘴山,沟北有大坡山,成了北石窟寺的天然屏障。蒲、茹两河蜿蜒交汇于窟前,缓缓南流。

工程范围内出露的地层主要有第四系上更新统砂质黄土和白垩系砂岩。第四系上更新统风积的砂质黄土,分布于山体上部的斜坡地带,粉粒为主,土质较均匀,具孔隙和垂直裂隙,厚度变化较大。

石窟区由白垩纪(K)地层构成,产状近水平,其岩性为土黄色细粒长石、石英砂岩,中厚层夹薄层状,该地层中局部有小沉积韵律,斜层理及交错层理较发育,砂岩具有软硬互层的特征。

从区域地质构造看,陇东高原是一个长期稳定的地区,未见岩浆活动,岩层较稳定,构成向西倾斜的单斜层。在北石窟寺以北约3km处有一条北东东向的断层,断层面向南倾斜。陇东黄土高原普遍被上百米厚的黄土覆盖。

受燕山运动的影响,陕甘宁盆地早白垩世早期下沉,首先接受了以山麓、河流相为主的粗碎屑岩沉积。由于盆地东部的不断抬升,环县—泾川一带相对下沉形成了盆地的沉积中心。早白垩世末期,由于燕山运动的强烈上升,河流明显下切,蒲河形成了多级阶地。在上升、风化、侵蚀、堆积等内外地质营力综合作用下,形成了现在北石窟地区的地貌。

庆阳地区属中温带亚湿润气候区。根据西峰市气象站的观测资料,年平均气温8.3℃,最高35.7℃,最低-22.6℃,年平均降水量561.5mm,年平均蒸发量1503.5mm,年平均相对湿度63%。年平均风速2.6m/s,最大风速17.0m/s,主导风向南风。降雪期为10月至次年4月,冻土深0.8m。

(十)须弥山石窟

1.概况

须弥山石窟位于宁夏回族自治区固原县城西北55km的六盘山的支脉。它的开凿随着山势的起伏变化,分布在八座山崖上,或临川而开,或雄立山巅,或蔽于山凹,东一点,西一片,上上下下,隐隐显显,富于变化,耐人寻味。石窟初创北魏,兴盛于北周和唐代,现存洞窟132个。1961年公布须弥山石窟为宁夏回族自治区重点文物保护单位,1982年被国务院公布为全国重点文物保护单位(图2-10)。

2.工程地质和环境特征

固原地势南高北低,海拔1450~2928m,南部六盘山为阴湿低温区,海拔1981~2928m,山峰、河沟交错。须弥山为六盘山的支脉,石窟区的范围为南起寺口子河、北迄黑白沟,东始和尚坟、西止青山梁,南北长1800m、东西宽700m,洞窟分散在山麓的东南向崖面上。这一带关山对峙,峡口逼仄,深沟险壑,奇峰高耸,地貌复杂多样,山地、丘陵、河谷阶地相嵌。

须弥山石窟开凿在始新世的沉积岩上,呈紫红色、橙黄色,中、粗粒砂状结构,主要由黏土质矿物及铁质、碳酸盐所胶结,其含量占5%~10%,它与碎屑矿物构成薄膜式胶结和溶蚀式胶结。碎屑矿物的主要成分是石英,约占70%~80%,其余是斜长石、白云母、方解石、磁铁矿等。岩石的抗压强度约为2.5MPa,抗折强度约1.0MPa。

须弥山石窟位于我国南北地震带的北段,统称六盘山地震带或西海固地震区,本区新构造运动强烈,是地震多发区之一,历史上曾发生多次破坏性强烈地震。据记载,从公元前280年至公元1990年,本县发生有感地震千余次,其中5级以上破坏性地震9次,特别是1920年海原发生8.5级地震,堪称毁灭性的“环球大震”,建国以来,5.5级以上的破坏性地震,在固原须弥山附近已有两次之多,因此,须弥山地区的地震烈度,确定为八度设防。

境内多晴朗天气,日照充足,年平均日照时数2518.2h,年日照率为57.3%。年平均气温6.1℃,常年最冷月为1月,平均温度为-14.3℃,极端最低气温为-28.1℃。常年最热月为7月,平均温度为24.7℃,极端最高温为34.6℃;冻土深度114cm。平均降水量494.2mm,按季节为:春季占16.4%,夏季占53.6%,秋季占16.8%,冬季占13.2%。无霜期为152d,白霜期141d,绝对无霜期仅83d。

位于须弥山南端的寺口子河,古称石门水,发源于西吉县偏城乡,经石门流入清水河,全长85km,流域面积1190k㎡,矿化度为5.2g/L。

(十一)大佛寺

1.概况

彬县大佛寺石窟位于陕西省彬县城西10km处的清凉山下,距西安市约160km,是陕西省境内规模最大的佛教石刻造像群,其中主窟的阿弥陀佛是国内造像年代较早的巨大坐佛之一。1956年,陕西省人民政府公布其为省级重点文物保护单位,1988年国务院公布其为全国重点文物保护单位。大佛寺石窟现存洞窟107个,佛龛254个,内有佛像的洞窟共19个,佛像1498尊,规模最大、保存最为完整的是唐初贞观二年十一月十三日开凿的大佛(1号)窟。

大佛窟内造像1001尊,有佛龛70个,窟内主像为西方三圣,即南壁阿弥陀佛,西壁观世音菩萨,东壁大势至菩萨,三尊造像均为石胎泥塑彩绘像。主佛体态高大,占据了窟内主要位置,塑形如意,雄伟匀称,比例协调,雕塑庄严,给人以古朴高尚,不拜非礼之感,也就完全体现出石刻技巧之精湛和艺术之精美。大佛寺自建成后,历代均有维修,已知较大规模的维修有5次。但是,历次修缮大佛寺,修缮重点大多是亭台楼阁,而对石窟壁画及佛像治理很少(图2-11)。

2.工程地质和环境特征

彬县是陕北黄土高原南部塬梁沟壑区的一部分,标高一般为900~1200m,受泾河切割,地形的区域结构分为南塬、泾河谷地、北塬三部分,地势从南、北两塬向中部谷地倾斜。大佛寺位于泾河河谷南岸边缘的大佛寺塬底,谷地标高838.0~851.0m,塬顶标高1024.0~1033.0m,塬面以缓坡向谷地倾斜。受沟谷深切,塬面被分割成岛状,沟谷“V”形谷和“U”形谷,并切穿黄土层而嵌入基岩层。

彬县位于鄂尔多斯地台的西南部,属二级构造单元的旬邑凹陷。受鄂尔多斯地台东侧山西台背斜长期隆起影响,形成了区域性的西倾大单斜,出露的地层为中生界的三叠系、侏罗系与白垩系各组地层;新生界第三系与第四系广泛覆盖其上,岩性以碎屑岩类和黏土岩类为主。

石窟的砂岩属于白垩系志丹群洛河组砂岩,并由下第三系N2泥砂质黄土层所覆盖,再上分别为第三纪中期和晚期黄土。岩层基本呈现水平构造,谷底与黄土塬顶高差约180m:砂岩岩壁高55m,黄土塬N2厚15m,其他在Q3时期形成的两层冲积层共高110m。有多组走向为45°东北—西南,145°东南—西北,且倾向为45°东南或西南的裂隙构造贯穿岩体并把岩体切割成多块。在砂岩层中夹杂有不少泥质页岩层,它们阻碍了山顶的下渗水,使之在其界面上汇集形成局部渗水带。该页岩层将大佛寺窟内砂岩分成二段,出露范围长达65m,从其交界面渗出的水就是破坏窟壁和石窟内造像的主要因素之一。窟内底部岩层由20~30cm厚的细粒砂岩层与薄层页岩交错形成,两者均受裂隙交切。页岩层以上的砂岩由厚度在1m或1m以上的厚层、较少裂隙交切的砂岩构成。

彬县处于多震区,据记载自1177~1985年,发生4级以上地震72次,最大震级为1556年华县(咸阳所管辖区,包括彬县)8.0级大地震。

彬县气候属半干旱大陆性气候,主要特点是:气候比较干燥,降水量小而集中,蒸发作用较强烈,年温差和日温差变化大,年降水量564mm左右,每年7~9三个月为集中降雨期,约占全年降水量的50%以上,夏多雷阵雨,初秋多连阴雨。年平均气温11℃,月平均最低气温(1月)为-2.6~-5.6℃,月平均最高气温(7月)为22.8~24.6℃,极端最高气温可达40℃,极端最低气温为-21.3℃。年平均蒸发量1186~1237mm,为年降水量的两倍左右。相对湿度在60%左右,而9~10月份为70%~80%。

石窟内气温具有明显的室内特征,又受外界大环境的控制。日温差小于外界,但随季节性变化比较明显,全年月平均最高气温出现在7月,月平均最低气温为1月。温度的升降与外界同步,四季变化分明。

主要的地表水系为泾河。泾河发源于宁夏泾源县老龙潭,自北极乡雅店村流入彬县,从龙高乡南村流出县境,县内流长104km。泾河年平均流量55.4m3/s,年最小流量23.0m3/s,年最大平均流量121.0m3/s,流态主要受降水控制。实测1966最大洪峰流量8150m3/s,1911年洪峰流量15700m3/s。

丝绸之路石窟遗址保护/李最雄编著.-北京: 科学出版社, 2003;