营盘墓地香囊和帛鱼的复原研究

作者:王晶 金璨璨

复原品香囊和帛鱼分别出土于营盘墓地1995年发掘的15号和22号墓,通过参考图像和文献资料,我们对复原品的结构、面料、工艺进行了推测,并在复原过程中对其进行了进一步印证。

一、墓葬背景

营盘位于新疆天山山脉东部的库鲁克塔格山南麓,孔雀河三角洲的西北缘,与楼兰东北毗邻,是丝绸之路“楼兰道”上的交通重镇。营盘遗址包括古城、佛寺、烽燧以及大型的公共墓地。

营盘墓地分布在营盘城东北的山前台地上,整个墓群北依库鲁克塔格山,面对孔雀河,坐北朝南,地势高敞。面积东西长约1000米,南北宽约250米。墓葬地表立胡杨木桩为标志。墓室内多用胡杨木槽形棺或四足箱式木棺,死者以丝绵和布帛裹头,面盖覆面,身下铺毡、毯、芦苇。随葬器物多为木器,有几、盘、杯和碗等。男性还随葬有弓、箭、铁刀,女性随葬漆奁盒、梳、镜和纺轮。1

出土香囊的15号墓葬保存完好,出土物极为丰富。该墓墓穴为长方形竖穴土坑墓。棺木为四足长方形箱式棺,其外壁饰以彩绘纹样,棺盖上覆一长方形彩色栽绒毛毯。彩棺中的木乃伊身盖淡黄色绢被,头枕鸡鸣枕;上身穿着红底黄花的袍,内穿淡黄色绢衣。领口、胸部贴有金箔片装饰;下身穿着毛绣长裤,脚穿绢面贴金毡袜;腰系绢质腰带,上面系着香囊和帛鱼;左臂上系扎着一块长方形刺绣护膊,头右侧放置着两块锦帕;胸前及右手腕处各有一件冥衣(供死者在冥间穿的微型衣服);四肢用淡黄色绢带缠绕;连鼻孔也用丝线绕成“T”形的织物封塞,织物上贴有金箔。2

二、出土文物现状

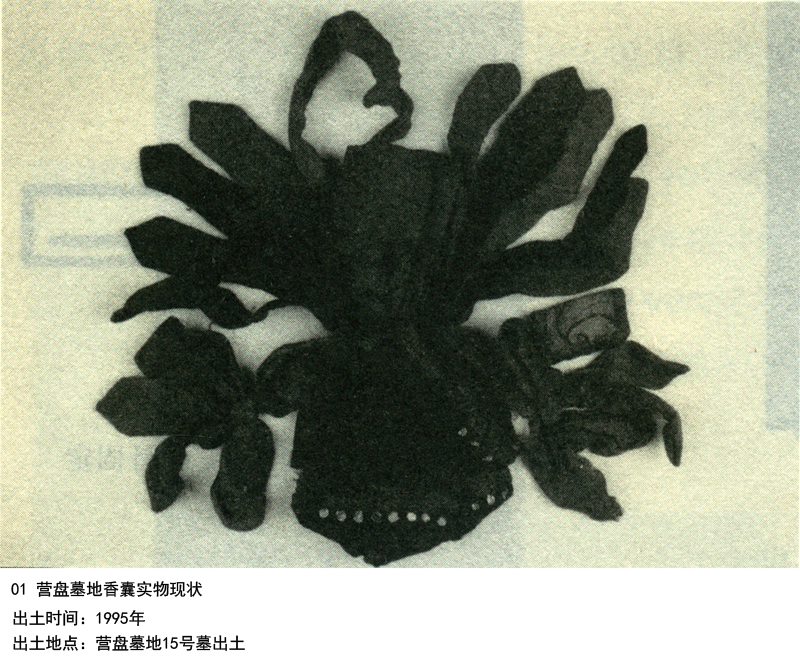

1、香囊现状

系于15号墓主人绢质腰带上的香囊整体保存完好,除囊身底部织带与囊身相接的地方有部分被虫蛀蚀,但仍可清晰的反映出原物的形制:整个香囊呈直筒状,中腰处缀14条绢条和一提梁。香囊口径7厘米、底径7厘米、高14厘米,其中囊领、囊身各高7厘米。囊身分为内外两层,中腰以上囊领和整个囊里都以黄绢缝制,中腰以下及囊底以绛紫色暗花绮为面。囊身两侧及囊身与底相接处镶缝绿色绢,上饰方格几何纹锦织带,边缘处贴金箔,多已脱落。中腰部两侧各缝缀大红、黄、绛紫、棕等色绢带7条,其中四条两两系成花结。中腰部一侧缀一件小型管状织物,暗花绮上刺绣,刺绣针法为锁绣,刺绣纹样为卷草纹(图1)。3

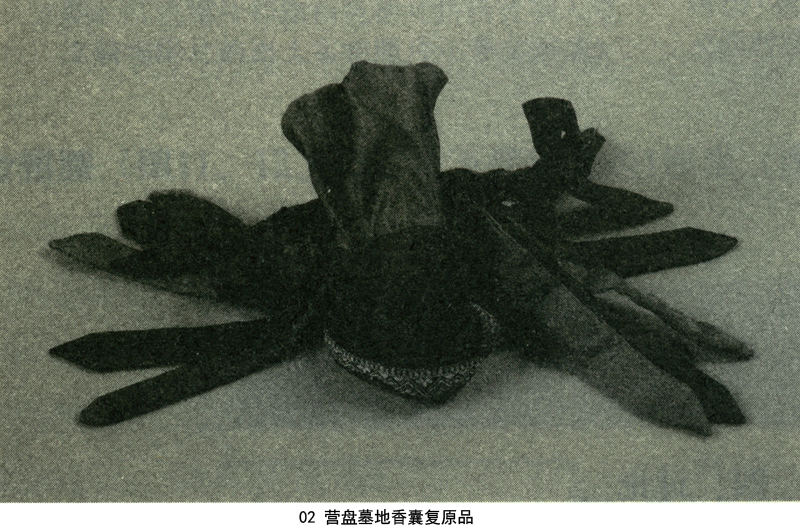

2、香囊复原计划:

(1)据新疆文物考古所的文物出土报告描述本香囊面料为绢,但由于现在市场上所能提供的面料的局限性,最终选择缎作为主要材料,以保证在颜色和材质上与原物接近。

(2)根据对资料图片的分析推测出的香囊原状和尺寸,在选择好的面料上绘制出香囊的囊领、囊身以及囊底的结构,将裁片裁下后进行缝合(图2)。

(3)检查缝合后的囊领、囊身形状与推测出的原状形态是否吻合,并进行修改,最终确定正确的香囊结构图纸。

(4)根据推测出的结构图纸在相应的面料上继续绘制出香囊上彩色绦子的结构以及管状绣花装饰物的结构。

(5)参考复原实物进行整个香囊的缝合制作最终完成整个香囊的制作。

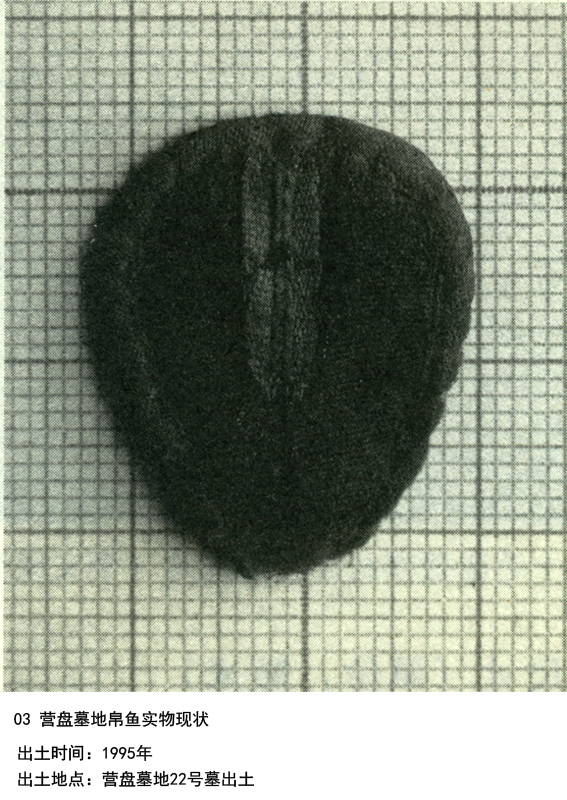

3、帛鱼现状

出土于营盘墓地22号墓的帛鱼仅存身体部分的桃形织物,残长2.8厘米。正面为绛紫色绢,背面的浅黄色绢已残无,中纳一层棉花。四周缘以绿绢窄边。绛紫色绢面上正中贴缝一道黄绢条,上锁绣一道细线纹。从现有状况已难以看出原物的形制(图3)。

4、帛鱼复原计划

(1)鉴于原物的出土地点同样位于营盘墓地,所以在其结构不完整的情况下选择参考出土于15号墓葬的一件完整的帛鱼作为结构上的借鉴。15号墓葬的帛鱼出土状况为:两片桃形夹层织物叠缝,象征鱼身,两头各缝一扇形黄绢及两条细长绢带,象征鱼头、须、尾。鱼身部分正面为绛紫色绢,背为浅黄色绢,中纳一层棉花。四周缘以绛红色绢窄边。绛紫色绢面上正中贴缝一道黄绢条,上锁绣一道细线纹。鱼头、须、尾部分为黄绢(图4)。4

(2)根据对资料图片推测分析后得出帛鱼身体部分的原状和尺寸,在纸上绘制出大体结构,并对其进行尺寸形态上的分析复查。

(3)据新疆文物考古所的文物出土报告描述本帛鱼面料为绢,与前文提到的香囊一样,为保证在颜色和材质上与原物接近,最终选择缎作为帛鱼的复原面料。

(4)在准备好的面料上绘制出帛鱼大身的形状,填入棉花后将周边进行假缝。

(5)检查缝合后的帛鱼形状与推测出的形状尺寸是否吻合,并进行外形的修正,最终确定正确的帛鱼外形。

(6)推测出其头、须、尾的结构,并在面料上绘制出大形后进行裁减。

(7)根据对图片及文字资料分析后,进行整个帛鱼的缝合整理最终完成整个帛鱼的制作。

三、复原难点

1、香囊复原难点

在整个复原过程中,遇到了各种各样难以预知的问题。首先是材料的选择,香囊本身主要面料是平纹绢,纱线的直径比较粗,而现在的制造技术较以往有了很大的进步,真丝织物的纱支密度较以前细腻了很多,所以完全参照原先的织物风貌是比较困难的。在几个面料辅料市场的搜寻过程中,发现要寻找到相同颜色的绢也是相当困难的,所以为了在颜色和材料上基本可以保持一致,最终选择了颜色比较接近的缎作为主要的复原材料,但是其中一块暗红色的面料由于颜色的原因,不得不使用了化纤面料作为替代,以保证颜色上的相近。而香囊上的一根真丝五彩织带由于材料和纹样的特殊性,在当今的面辅料市场很难找到一模一样的代替品,所以最终选择了风格相同的化纤织带作为替代,以保证在风格方面的相同和结构的完整。香囊上的金箔圆点装饰,由于技术层面的原因较难达到,所以只有暂时放弃了对这一点的全貌恢复。

其次是手工操作过程中的问题,复原物本身是纯手工制作的,所以这也要求在复原的过程中一定要用手工操作,思考制作过程及工艺技术。对于香囊来说,最为复杂的是长度为2.5厘米的绣花管状物的制作,由于尺寸过小,而且还有三色的锁绣绣花图案,这个部分成为了我复原过程中的一大难点。为了达到最好的效果,在实验了三次小样后,最终寻找到了一种能够达到最为完美效果的方法。先将整块的面料打折成双份,然后在上面画出大概的裁剪尺寸以及图案,在两层面料的中间夹入一层薄薄的棉花片作为支撑,这样可以使得制作出的成品更加具有体积感和质感。随后将面料的边缘假缝后开始绣花,绣花结束后将整个裁片剪裁下来,最后用宽度为6毫米的直料做滚边,这样一个精致的管状绣花装饰物就制作完成了,最终的效果还是比较令人满意的。

在香囊的制作过程中遇到的另外一个问题就是香囊腰部的金色中国结的制作。在参考了张祖芳撰写的《实用手工艺品制作》中对中国结制作的介绍后,经过多次的试验,终于完成了这个部分的复原制作。复原后的成品在外观上最大限度的保持了原物的风貌,但是在一些细节上面没有做到精益求精,整个成品的面料会看起来比复原物要光亮很多,这是缎纹组织面料的特点,但也是复原品与真品相偏差的地方,这也是一遗憾之处。

2、帛鱼复原难点

在帛鱼的制作过程中所遇到的问题很多,帛鱼虽小且貌似简单,但是在制作过程中要克服的困难不只是工艺方面的问题,同时还有面料脱丝的问题。由于制作的过程中使用的面料大多是真丝,而帛鱼身体部分的实际尺寸只有3厘米,如此小的尺寸在面料裁剪后会引起很大的脱丝问题,所以缝合成为难度很大的一环,最后决定先将周边缝合,然后再裁剪,裁剪后为了防止脱丝还在边缘进行了手工拷边的处理,这样最大限度的减小成品脱丝的危险。而帛鱼的鱼头和鱼尾的部分我也使用了相同的办法。复原后的成品在尺寸上比真品略有增大,以此来解决脱丝问题。最后的结果表明这个解决的方法是行之有效的。

通过这次复原过程中对于出土的香囊和帛鱼的结构、面料、色彩、装饰风格等各部分的分析研究,结合最终的实物现状,以此对比《中国服饰名物考》一书中所描述的香囊和帛鱼的风格特点,我们不难发现他们的形制非常相像。而营盘15号墓的随葬衣衾及其他随葬品同内地汉族人的传统的丧葬礼俗亦有诸多相似之处,远离西域的长江流域均亦有同样葬俗的考古遗存。作为中国传统礼制内容之一的丧葬礼俗,《礼记》、《仪礼》均有记载,营盘15号墓采用的葬俗均能在其中找到对应,基于此因,我们有理由推测营盘15号墓的丧葬习俗极有可能源自汉地。5

注释:

1 赵丰主编:《沙漠王子遗宝》,艺纱堂/服饰出版(香港),2000年。

2 新疆文物考古研究所:《新疆尉犁县营盘墓地15号墓发掘简报》,《文物》,1999年第1期。

3 同2。

4 同2。

5 周金玲:《营盘墓地出土文物反映的中外交流》,《文博》,1999年第5期。

西域异服: 丝绸之路出土古代服饰艺术复原研究/包铭新主编.-上海: 东华大学出版社, 2007;楼兰