“赀”同“资”,本意即是“资产”。按照资产多寡划分等第,据此以征发赋役等,是汉魏以迄于南北朝所通行的一种制度。居延出土汉简中,已见汉代算赀简。古楼兰故地所出残书信中,亦可见到西晋时期计赀制度的某些情况。吐鲁番出土十六国时期北凉赀簿残片的发现,为我们研究这一制度的演变以及北凉税制提供了宝贵的资料,同时为赀簿某些细节的进一步考释提供了若干新情况。目前国内已见到的北凉赀簿残卷,分藏于中国科学院图书馆及北京大学图书馆善本室,承有关方面大力支持,得以见到。今整理出来,提供大家研究。

中国科学院图书馆(以下简称科图)所藏有关计赀制度文书计三件,原件照片及部分录文首次发表在1958年上海人民出版社出版的贺昌群先生所著《汉唐间封建的国有土地制与均田制》一书中。此后,日本学者池田温、堀敏一分别在他们的著作中引用了此件。①特别是池田温氏对此作了许多有价值的说明。但由于当时尚缺乏有关文书供对比研究,故在释文及问题的阐述上,都还存在着一些值得商榷的地方。今再次核对原件,并参照有关资料,重行释文,整理排比。

科图所藏共三件,均系两面书写,完残程度不一,出土情况不明。据记载,系购自“二孟斋”,原出于新疆吐鲁番县胜金口。旧无整理编号,今暂分别定为科图(一)、(二)、(三)。

科图(一)较完整,纸宽约12.25厘米,由两片纸粘接而成。一面记冯照、康豪二户赀,今定为(a)面。二纸粘接缝揭开,前纸记冯照户赀,计12行,字呈蓝黑色。后纸已将前部剪去若干,剩字7行,再与前纸粘接成卷,故康豪户前一行“赀合二百六十三斛”8字粘压于前纸第12行“赀合二百五十七斛”之下。后纸7行,字均呈黑色。此粘接缝处背面押署“有慈”二字。又此纸末端背面亦见残存押署“有慈”二字之左半侧,当系原粘接之卷子脱落所致。两处押署字均呈蓝黑色。“有慈”二字当系造簿人名,为防作弊,凡粘接缝处背部均押署为记。②另面书孝敬里齐都户赀,字呈黑色,今定为(b)面。该户赀合统计数右侧略压书于粘接缝上,且“赀”、“斛”二字右侧压书于粘接缝押署“有慈”二字之左侧。从(a)、(b)面笔迹辨识,(a)面虽二纸粘合,且墨色似不一,然出自一人手笔。(b)面则系另一人手笔。

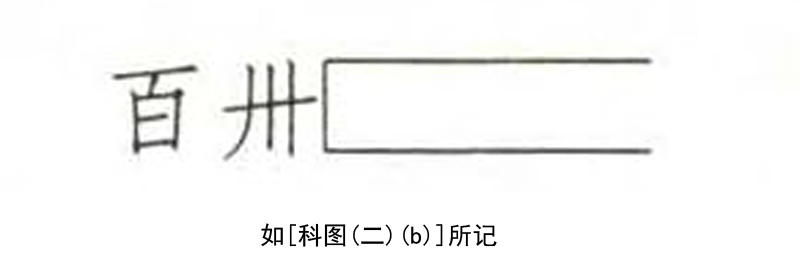

科图(二)纸宽约12.3厘米,一面书阚衍等户赀,计残剩10行,字呈黑色,笔迹与前冯照等户同。今定为(a)面。另面书一阙名户赀,残剩7行,字呈黑色,笔迹与前孝敬里齐都户相同。今定为(b)面。

科图(三)系一锐角形之残片,一面残剩2行,字呈黑色,笔迹与前冯照、康豪、阚衍等户相同。今定为(a)面。另面残甚,不可辨识,今姑舍去。如上所述,可见此三件之(a)面,均出自一人之手笔。粘接缝背部押署虽或残,或被掩盖,但就笔锋观之,似仍出自前一人手笔。(b)面则出自另一人。

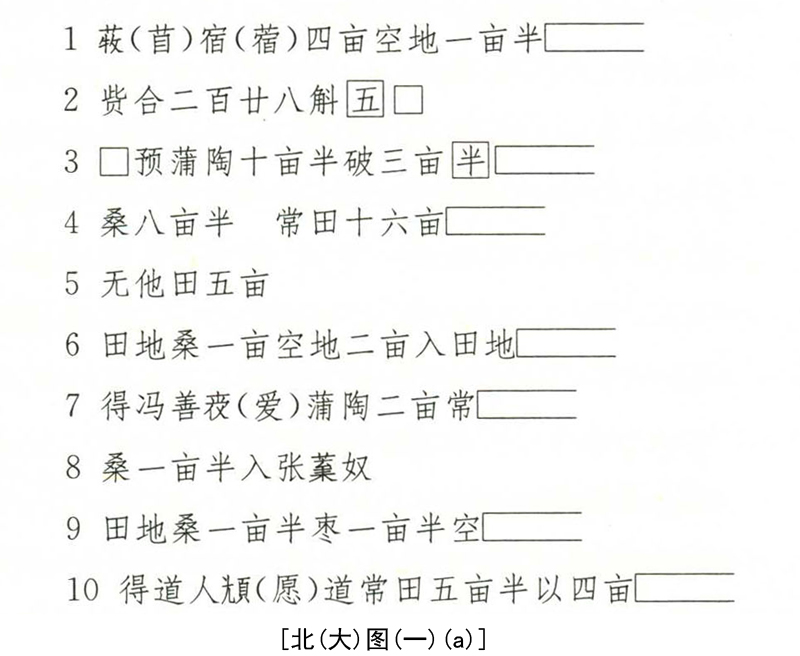

北京大学图书馆善本室所藏有关计赀文书共二件,过去宿白先生曾在其所编教材中作过部分简介,旧题为“晋人书西陲田赋残莂,新城王氏旧藏,吐鲁番出土”。据此知是清末曾在新疆为官多年的王树楠携至北京售与商人。二片旧无整理编号。其一原剪为鞋底样,保存较为完整。今暂定为北(大)图(一)。其一面书□预等户赀,有字17行。今定为(a)面。两侧纸边背部分别残剩押署“有慈”二字之左、右侧。上述字均呈蓝黑色。观其笔迹及文书格式,与前科图(一)(a)冯照等户、科图(二)(a)阚衍等户均同。另面残剩冯法政、符震弘二户赀,有字12行,字呈黑色。今定为(b)面。其笔迹与前科图(一)(b)孝敬里齐都户相同。其二原剪成一鞋帮样,由四片残纸粘接而成。分别定为北(大)图(二)、(三)、(四)、(五)。北(大)图(二)一面记潘靖等户赀,残剩字10行,字呈黑色。细观其笔迹与上述诸件均微异,似是出自第三人之手。今定为(a)面。另面记隗*(氐)平等户赀,残剩10行,字呈黑色,有涂抹处,其笔迹则与前科图(一)(b)孝敬里齐都户、北(大)图(一)(b)冯法政等户相同。北(大)图(三)一面记一阙名户赀,残剩5行,字呈黑色,笔迹与前科图(一)(a)冯照等户、北(大)图(一)(a)□预等户相同。今定为(a)面。另面记韩登、韩昌二户赀,残剩3行,字呈黑色,其笔迹与前科图(一)(b)孝敬里齐都户、北(大)图(一)(b)冯法政等户相同。今定为(b)面。

北(大)图(四)一面记一阙名户赀,残剩字3行,字呈黑色,笔迹与前科图(一)(a)冯照等户、北(大)图(一)(a)□预等户、(三)(a)阙名户相同。今定为(a)面。另面亦记一阙名户赀,残剩4行,字呈黑色,笔迹与前科图(一)(b)孝敬里齐都户、北(大)图(一)(b)冯法政等户相同。今定为(b)面。

北(大)图(五)一面记一阙名户,残剩3行,字呈黑色,其笔迹与科图(一)(a)冯照等户、北(大)图(一)(a)□预等户相同。今定为(a)面。另面残剩3字,字呈黑色,字虽少,但笔迹仍与科图(一)(b)孝敬里齐都户、北(大)图(一)(b)冯法政、符震弘等户相同。

通过对科图及北(大)图所藏计赀文书的对比,我们可以判定,除北(大)图(二)(a)潘靖等户一面外,两处所有五件本来就是分属不同人先后所造的两份赀簿。(a)面书法工整,抄录格式谨严,粘接缝处背部均有押署,故应是首次所造正式计赀文书。(b)面书法较潦草,并有涂改处,抄录格式亦较紊乱,粘接缝处背部亦不见有押署。又上引北(大)图(二)其(a)面笔迹不同于其它件之(a)面,而其(b)面笔迹又同于其它件之(b)面,故知所有(b)面均系另一人造孝敬里计赀文书时利用若干废弃之旧赀簿重新粘接成卷,作再次统计之草稿用。由此推之,科图三件亦很可能原来就是王树楠所得之一部分。现在把这五件文书加以整理,按字迹、墨色、赀合多寡等排列,附录于后,以供大家探讨。

关于这批文书的定名,北大所藏旧题跋称之为“田赋残莂”,贺昌群先生称之为“赀合”文书,池田温、堀敏一氏沿用了贺先生的定名。“莂”即契券,③实与此毫不相关。“文书”则是一种泛称,非确切定名。根据刘宋大明年间羊希的建议,凡官吏及“百姓”,按规定占有山泽,“皆依定格,条上赀簿。”④表明刘宋时,计算赀产的文书就叫赀簿。而北(大)图(2)(a)潘靖等户计赀中,末处记:

赀合八十斛 薄(簿)后别

与前引互证,此一文书的定名应为“赀簿”。

这几份赀簿本身残缺,又辗转收购,出土情况不明,但据有关记载,都提及出自吐鲁番。又赀簿中统计各户田、园,其上有的标明为“田地”者,应指该项田、园坐落在田地县。⑤而其余大部则未标明所在处,我们认为应即在造簿所在地。科图(一)(b)齐都户赀合末尾记:

——右孝敬里

表明乃是孝敬里所造赀簿。吐鲁番出土63TAM1,西凉建初十四年韩渠妻随葬衣物疏内记有:

高昌郡高县都乡孝敬里民韩渠妻绝命早终

“高县”之“高”下当脱一“昌”字。可知凡(b)面均系高昌县都乡孝敬里所造该里赀簿之草稿。(a)面第一次所造正式赀簿目下虽不能断言即是孝敬里所造,亦必然是高昌县下某里所造。

在解决赀簿的定名及造簿地点后,更有必要进一步解决造簿时代问题。贺昌群先生说:“据其字迹观察,当是北朝末至唐初之物。”⑥池田温氏说:“大体是高昌末年时期之物。”⑦堀敏一氏说:“这是在吐鲁番建国的高昌国的文书。”⑧池田、堀氏并用它来论证麹氏高昌时期租佃关系的发展。提法虽不尽同,但都倾向于是麹氏高昌时期所造。

如前所述,这几份赀簿出自三人手笔。但总观其书法风格却是一致的,都带有较浓厚的隶意,所谓“波磔”之味颇重。从书法史的角度来讲,正是处于隶书向真书演变的阶段,当属东晋十六国时期。北大所藏赀簿旧题跋称为“晋人书”的说法,当也是据书法判断。目前,我们已掌握了大量十六国时期、麹氏高昌到唐代中期的官、私文书,古籍及佛经抄本,大体上了解了高昌地区在上述三个不同历史时期书法风格的演变规律,可以看出赀簿的书法风格明显地不同于麹氏高昌和唐代。如果把它同吐鲁番出土的西凉建初七年妙法莲华经第一、北凉承玄二年妙法莲华经方便品、北凉太缘二年佛说首楞严三味经下、北凉承平十五年佛说菩萨藏经第一等抄本相比较,即可看出不仅书法风格极为相似,且手抄本佛经中所通行的六朝别字及异体字,同样出现在赀簿中。诚然,书法风格的变化有其自身的独特规律,当时统治该地区的政权易姓频繁也不尽能引起书法风格的立刻变化,因此还必须从赀簿本身的内涵去考察,才能找到更为重要的依据。

赀簿内多处提到田地县,史称前凉张骏于东晋成帝咸和二年(327)“置高昌郡,立田地县”,⑨田地之名始见于此时。又赀簿内关于“石田”的记载,为数颇多,据史书所记,前凉张骏推行治理“石田”。⑩赀簿内大量“石田”的出现,疑与此有关。以上说明赀簿成立时代的上限,不能早于张骏时则是毫无疑问的了。

我们还看到赀簿内关于田的类别记载,除“常田”、“潢田”、“卤田”外,还有众多的“石田”、“无他田”、“沙车田”。这种类别划分制度,必然是依据当时当地生产特点与民间习俗而定的。但其中除“常田”、“潢田”之外,其余诸如“石田”、“沙车田”、“无他田”等,均不见于麹氏高昌及唐代文书中。反之,麹氏高昌及唐代所习见的“部田”以及“薄田”亦不见于赀簿中。“石田”等类到后代的消失,当然只是名称的消失,随着生产的发展,以及民间习俗的相应改变,从而引起制度名称的改变,“石田”之类或许已分别归纳入“部田”或“薄田”之中了。这种习俗与制度名称的差异,正反映了时代的不同,表明赀簿并非麹氏高昌到唐代之物。

赀簿的(a)面第一次所造正式赀簿及粘接缝背部押署如前所述,有不少字墨色呈蓝黑,大约在书写过程中渗用了某种蓝色颜料,这正是吐鲁番所出土十六国文书中的一个特点。目前吐鲁番出土文书中,有16份蓝色(或蓝黑色)书写的官、私文书,其中标明为西凉、北凉年号的官文书就占9件之多,这种现象在大量麹氏高昌到唐代的文书中,则属罕见的。根据这些特点,我们推断造此赀簿的时代必在麹氏高昌以前,当属十六国时期据有吐鲁番盆地的某个小王朝。

十六国时期统治过吐鲁番盆地的小王朝颇多,根据文献及出土文书可知自前凉张氏于太清十四年(376)亡后,相继占有该地区的有前秦苻氏、后凉吕氏、西凉李氏、北凉段业及沮渠氏,以及自立为高昌太守的阚爽。除前凉外,统治吐鲁番盆地较长的为西凉及北凉。赀簿造作时代究属上述哪一小王朝,推断虽有困难,但究非毫无蛛丝马迹可寻。

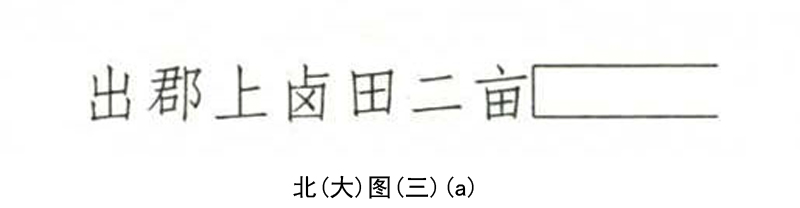

赀簿中,北(大)图(三)(a)记:

又见北(大)图(一)(b)记:

田地郡下卤田廿二亩

前者“郡上”之“郡”未标郡名,据前考,应指高昌郡。赀簿中田地之名多见,据前考,应指田地县。那么此处“田地郡”应作何解?史载麹嘉之子,一为交河公,一为田地公,(11)麹氏高昌时期墓志中,亦见有田地郡之名,而此前不见文献记载。本件既记有田地郡,似乎时代要推后,但麹氏高昌时有田地郡,并不能认为此时始置田地郡。

在沮渠无讳进入高昌前,据有此地的阚爽只自称“高昌太守”,可知自东晋咸和二年至此时,吐鲁番盆地只置高昌一郡。但直到阚爽,高昌是北凉所属的一个郡,而沮渠无讳进入高昌后情况不同了,据《北凉承平三年(445)沮渠安周造寺碑》,本年他已称凉王,(12)凉王的位号下只有一个郡是不太相称的。史籍记载,沮渠无讳先在敦煌,为北魏所逼,他先命弟安周率5000人西伐鄯善,继又率万余家弃敦煌西就安周。(13)后又率众由鄯善进入高昌,这时虽由于战争和“渡流沙,士卒渴死者大半”,(14)估计到达高昌的人数仍然很多。到了承平六年(448),安周又和柔然合兵攻占车师前部王城。(15)凉王领域内人口激增,疆土扩大,增设郡县也就是意中之事了。因此,我们认为田地、交河二郡均在承平年间设置,田地似更设置在前。麹氏高昌只是沿沮渠氏之旧而已。

又北(大)图(一)(b)中,有一侯暹,此名又见于哈拉和卓96号墓所出“仓吏侯暹启”中,很可能同是一人。该墓已据新博考定,断为北凉时期墓葬。(16)

根据上、下纸边保存较完整的科图(一)、(二)两件宽度实测,分别为12.25厘米至12.3厘米左右。今以标明北凉年号纸校之,其纸宽实测得大约在24.3厘米至24.8厘米之间。(17)表明赀簿乃用齐腰裁为两段的纸书写,粘接成卷。作为正式官文书却如此节省,不仅不见于麹氏高昌及唐代,在十六国文书中亦仅此一见。原因或许是北凉孤据吐鲁番盆地后本地造纸产量有限,而外地来源也因北魏占领整个河西走廊后而日益枯竭。

根据以上分析,我们有理由认为这几份赀簿很可能就是北凉残余政权承平年间(443—460)所造。

这几份赀簿虽然残缺,又乏文献可征引,但仍然能从中窥见若干当时计赀制度的主要内容和公文程式的特点。计赀的统计以里为单位,按户计算。首标人名,其下记录各色田、园若干,赀合若干,其形制与居延所出算赀简相似,(18)由此可见其承袭关系。冯照一户内又记有冯兴、冯泮二人田、园各若干,当是反映合户共籍异财现象的存在(19)。阚衍等户赀簿内记:

道人知*(下辶上奞)常田七亩赀廿一斛寄(寄)赀

则应是知*(下辶上奞)因故将田寄托某人代理,故一面须将此项田产数记入所寄户赀合总数内,同时又注明是“寄赀”,以明产权归属。

关于“寄赀”之名,最早见于古楼兰所出西晋残书信中:

乃当下赀讫及露车一乘,与沙麻巨写平议,与李叔平使寄,约当使无他,今得故月廿日书,车皆当自著□,为当取还何如……秋瓜不欲上著赀,当取更寄之,今县□□□尔在府下,与今防设督邮覆行,沙麻□□□有讳错,当作何计?(20)

这里表明物主不欲自“著赀”时,则“寄”于他人名下,并因之付出一定代价,将所“寄”之露车供受寄户使用。从信中云政府规定“车皆当自著*(外□里赀)”以及“寄”后又怕官府查出,担心“有讳错”,可以看出国家是限制“寄”赀的。我们认为这种现象的出现,是因西晋户调的征收,系采用计赀方式。《晋书·食货志》云:“每户纳绢三匹,绵三斤。”但在具体征收时,则“书为公赋,九品相通”。(21)即按赀产多寡,分为九等来征收。故人户往往采取分散财产的办法,以降低等第,减少交纳的户调。被寄之户之所以接受“寄”赀,当应有某种特权,可以荫蔽,并因受寄而获得某些好处,否则不会愿意接受寄赀而增加自己的户调负担。政府之所以禁止,而以“督邮覆行”,则是防止通过寄赀方式逃避户调等的征收,而造成国家赋税收入的减少。

此处赀簿中出现的道人知*(下辶上奞)“寄赀”,已公开写进簿书之中的现象,显然是合乎当时法令的,其原因或与上述情况有关,或因故不能自理而托寄他人,故在簿书中注明“寄赀”。

赀簿中所反映的计赀对象,看来是包括各色类别的田、园。我们知道汉代的计赀除土地外,还包括房屋、奴婢、牲口、车辆等,当时南朝的宋、齐至少还包括房屋、桑树。我们还不了解十六国时期北方是否存在过这种只计土地的计赀办法,也还弄不清当时除了这种计算土地的赀簿外,是否另有以房屋、奴婢、牲口、车辆等合赀的赀簿。推测起来应该还有,我们从上引古楼兰所出文书中,看到“车”已是著赀的,而且上自汉代,旁及南朝无不计及土地以外的赀产。

按赀簿所记,当时把田分为“常田”、“卤田”、“潢田”、“石田”、“无他田”、“沙车田”等几个主要类型,并构成计赀的不同等级,正如池田温所指出:“将田地面积按一定比率换算为赀额。”这种划分必以土质、水源诸条件,以及由此所决定的产量为依据。目前限于资料,同时对该地区农业发展的历史缺乏了解,要正确解释这些类型土地的等级、赀额均有困难。此处据有关资料及池田温氏的考证略作解释。

“常田”,过去仅据唐西州户籍中永业田一项的脚注,有云是“常田”,故推断“常田”即“永业田”。(22)其实旧出西州籍中早已有以“部田”、“潢田”充永业的记载。(23)永业田是唐代均田制中相对于“口分田”的专名,而“常田”则是指某种等级的土地。也有同志据“常”字解释为恒常可耕,无需轮休的土地。今检麹氏高昌到唐代的租佃契约,凡佃“常田”租纳实物者,皆分夏、秋两季交纳。虽然租额有差别,但都规定夏到五月交大麦,秋至十月交*(外广里禾)或粟,表明这类土地一岁可种两造。而凡是佃“部田”租纳实物者,只交一季租,表明一岁只可种一造。据《北史·高昌传》记:“厥土良沃,谷麦一岁再熟。”当即是指此“常田”而言。故从赀簿中看到“常田”计赀最高,一亩三斛。

“潢田”,“潢”字本意指蓄水之小塘,是一种灌溉用水利设施(24)。故张平子《南都赋》云:“朝云不兴,而潢潦独臻,决渫则暵,为溉为陆。”(25)马雍同志在考释吐鲁番出土麹氏高昌时所立“宁朔将军麹斌造寺碑”时,曾据对“潢”字的考释,从而断定“潢田”“应当指靠潢水灌溉的田”。(26)现引有关“潢田”记载如下:

壹段叁亩潢田 城东卅里柳中县魏略渠 东废寺 西至渠 南至荒 北至渠

壹段壹亩潢田 城东卅里柳中县 东至渠 西康义才 南至渠 北曹龙达

壹段壹亩半潢田 城东卅里柳中县杜渠 东安君善 西安善 南至荒 北康海龙(27)

一、三两则注明此二段潢田分属柳中县的魏略及杜渠灌溉系统,且一则所记潢田有西、北二至邻渠,二则一段潢田虽未标明属何渠灌溉系统,但四至中,有东、南二至邻渠。此三段潢田共计5.5亩,都不与“潢”相邻,又明指靠渠水灌溉,这种绝非偶然的现象,正表明“潢田”之得名,并非近潢,依靠潢水灌溉。麹斌造寺碑中所见“寺下潢田”四至记载,与马雍同志据碑文所记绘制的“设想图”也未能明显证实这块“潢田”与“潢”相邻。那么“潢田”的确切含义就有必要重作解释了。

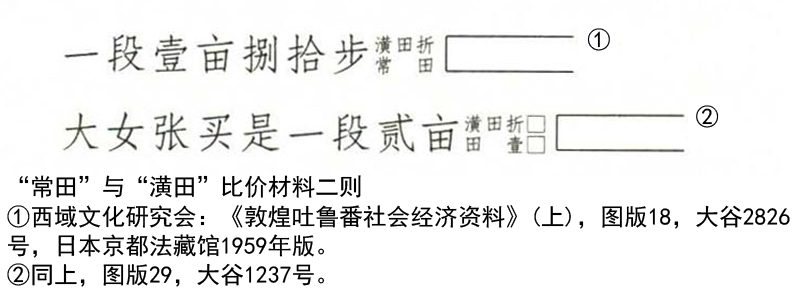

“潢”或作“湟”。《夏小正》云:“湟潦生苹,湟下处也,有湟然后有潦,有潦而后有苹草。”(28)可见“潢”字本意包含有“下处”之意。因而那些由于地势低洼,又近渠潢,或平时由于渠、潢水的渗透,或在行水浇灌之时易于造成水浸渍现象的土地被称为潢田(29)。高昌地区主要种麦、*(外广里禾)、粟之类旱地作物,而水浸渍则影响作物生长,故其产量必低于“常田”。在出土唐代文书中,我们看到有关“常田”与“潢田”比价材料二则:

根据第一则,第二则阙字可补全,应是“(贰亩)潢田折*(外□里常)田壹*(外□里亩)”。此虽是唐制,但仍可见潢田必次于常田。这种差别的造成必非水源之不同,而是由各自产量所决定。根据赀簿的记载,潢田每亩计赀二斛。

“石田”,此名古已有之。《左传》记伍子胥语:“得志于齐,犹获石田也,无所用之。”隋末祖君彦为李密檄炀帝文云:“石田得而无堪,鸡肋啖而何用。”(30)这里“石田”是作为无用之代词。又见屠本《十六国春秋》记董景道语:“吾在方山中,草木可以庇风雨,石田可以见饘粥。”(31)此处所云则是一种低产田。史载前凉张骏曾在境内推行治理“石田”,当时参军索孚持异议,云:“今欲徙石为田,运土殖谷,计所损用,亩盈百石,所收不过三石而已。”(32)这里所议,当指前凉境内之事。高昌“地多石碛”,(33)随着人口增多,生产发展,势必要进行改造“石碛”——戈壁滩的生产活动。据索孚所说石田的治理一是“徙石”,二是“运土”,有类于今日改造戈壁滩的某些做法,但费工,收获亦不高,故赀簿所记,每亩二斛。

“无他田”,“无”字贺昌群先生及池田、堀二氏均释作“其”,实误。吐鲁番所出六朝人写经中,“無”字皆作“无”。“他”字本作“它”,亦作“佗”。后汉光武帝诏隗嚣云:“若束手自诣,父子相见,保无佗也。”(34)前所引楼兰所出残书信中所云将车给与所寄赀之人使用的条件是“当使无他”。故“无他”即无灾祸,损害之意。因而“无他田”从字面上讲可释作无有灾害的田,其等级似应与“常田”相当。据池田温氏考证,每亩计赀三斛。但它与常田应有何种区别?又见赀簿记有“无他*(渠)田”,“无他潢田”,应作何种解释?限于资料,目前尚难贸然推论。

“沙车田”,此类不见于史书记载,但据赀簿所记,凡“沙车田”上,皆冠以“田地”二字,可见此类田不见于高昌县,惟田地县有之。田地县东南为大砂碛,唐之大沙海即是。(35)可能这类田即是沙碛边沿地带开发出的。据池田温氏考证,每亩计赀二斛。

“卤田”,当即盐碱地。据池田温氏考证每亩亦计赀二斛。

计赀对象中另一大类则是经营多年生的种植园,包括葡萄、枣、桑之类。高昌地区盛产葡萄、桑、枣已见于古籍及出土文书,赀簿中所见,亦是按亩计赀。但具体数字,不见记载,池田温氏的推算,桑、葡萄、枣每亩计赀亦是三斛。今据赀簿所记,尚可补证枣、桑的计赀材料。见于赀簿中冯照户内记:

田地枯枣五亩,破为石田,亩二斛

可见枯枣一亩犹计赀二斛,则枣之计赀必高于石田。又看阚衍户内记:

田地枣十三亩半 三斛

又似指枣一亩计赀三斛而言。又□预户内记:

得冯*(之)桑一亩半 赀五斛

若以亩数除计赀数,则商数小数点后是一循环数,故当是因某种情况,不按照规定计赀,有所变通。但结合池田温氏考证,并据此推测,很可能桑每亩亦计赀三斛。

这种计赀方法与南朝显然不同。刘宋时人周朗说:“乃令桑长一尺,围以为价。”(36)萧子良说,南齐之制是“围桑”,“以准赀课”,(37)表明刘宋、南齐均是随着桑树的生长而增加赀额,本件的特点则是按亩折成一固定数。

分类是为计赀提供依据,因此赀簿内要详记何色田、园。北(大)图(二)(a)所记“新开田半亩种桑”,即是指明这块新开的田作桑园,按此类别计赀。同号赀簿内所记“空地一亩一斛”,则有强制耕作,杜绝空荒,增加计赀收入之意。

在计赀过程中还有若干变通的特殊规定,也是值得注意的。如科图(二)(b)所记:

赀合二百廿一斛五斗

八十九斛□□□除

其

该户赀合达二百余斛,当然是个地主。“除”即“复除”。顾宪之说南齐“凡有赀者,多是士人复除”。(38)由是推断该户很可能就是享有“复除”特权的“士人”,从而表明当时的北凉统治者规定了某些地主享受“复除”特权。

计赀对象是田、园,为确保实行计赀制度的关键则是准确掌握各户田、园产权的转移动态。当户内出卖了土地,要注明何色田、园若干亩入何人,而买进户内则必须注明得何人何色田、园若干。赀簿中,阚衍户内记载常田“七亩入冯泮”,则冯照户内记“得阚衍常田七亩”。又韩登户内记“出桑一亩入韩昌”,其后韩昌户内记“得韩登桑一亩”。(39)其余各户因残缺过甚,未能一一核对,但此二件土地产权转移记录已足以表明计赀制度的关键所在。一户内所有土地的变化,该户“赀合”总额亦随之变化。北(大)图(二)(b)所记:

宋通息桑二亩入张得成

赀尽

表明宋通息仅有的二亩桑已“入”张得成户,故无赀可计。

关于赀簿中“出”、“入”及“得”的记载频繁出现,池田及堀二氏已作了详尽的说明,(40)在这里试图作另种解释的尝试。根据前面考查计赀制度的实质及特点,即根据人户赀产多寡而定,产权转移,随之计赀额亦发生变化,因此上述的现象只能说明当时土地买卖、兼并盛行。故可将“出”、“入”解为“出卖”和“以入”,将“得”解为“买得”。赀簿中的这种记载,正是为了掌握产权的转移情况,以保证税收。以里为单位的各户计赀完毕后,结尾先书“扣竟”,次书“校竟”。应是赀簿完毕的公文程式。“扣”与“叩”同音通用。《史记·伯夷列传》云:“叩马而谏。”《左传》襄公十八年条云:“太子与郭荣扣马。”可见二字古代通用。《论语》子罕云:“我叩其两端而竭焉。”故此处“扣竟”也即询问,调查各户赀产,“条上赀簿”的手续已完毕之意。“校”本指校对,“校竟”即查对完毕。我们还看到北凉时期写经的最后亦写上“校竟”二字。(41)经过最后这道手续,赀簿也就制定出来了。

尽管北凉或稍后时期赀簿只有此件,又乏文献可引征,但从上我们可以看到当时实行着一套严密的计赀制度,它上承汉晋,而与南朝又有相异之处。计赀既然是按各户财产征收赋税,似乎多少体现了一些平等,但在封建社会内,阶级的对抗使这种“平等”没有任何实际意义。首先,我们看到赀簿中所反映的是总的赀额偏低。如常田,一年两造,一亩计赀只三斛。但在租佃契中,虽是麹氏高昌时期,若交实物,还须两季共交麦、*(外广里禾)(或粟)达十斛之多。又如石田,据索孚所说每亩“所收不过三石”。索孚反对治石田,故极言其弊,必不会夸大石田产量,但计赀亦只每亩二斛。其次,我们看到好田与坏田的比较,好田又相对较次田计赀为低。如上所引常田、石田材料,无疑是常田相对于石田计赀偏低。而这两点都是有利于那些占有土地面积大、土质好的地主阶级的。我们还看到赀簿中有“复除”的记载,某些享受特权的地主还可据此逃避计赀征税。因而尽管实行计赀制度,但沉重的封建剥削还是落在贫苦农民的身上。

新博多年在吐鲁番地区的考古工作,收获颇大,并正在整理的过程中,其间颇不乏有关北凉计赀制度的文书。在这里殷切希望能早日出版,以使这一问题的研究得以在深度和广度上展开。

最后,我应当向宿白教授和北大图书馆善本书室同志殷切致谢,没有他们的帮助,本文是不可能写出来的。

附录:北凉承平年间(443—460)?

高昌郡高昌县赀簿

一、□预等户赀簿

[一]

(前缺)

11得吴*(下辶上奞)卤田十亩

12得冯*(之)桑田一亩半赀五斛

13得贯得奴田地卤田三亩半

14田地沙车田五亩

15无他*(渠)田五亩

16得齐*(左氵右李)卤田十一亩

17赀合二百五十七斛(42)

[北(大)图(一)(a)]

[二]

1冯照蒲陶二亩半 桑二亩

2常田十亩半

3无他田十五亩

4田地枯枣五亩破为石田亩二斛

5兴蒲陶二亩半桑二亩

6常田十八亩半 无他田七亩

7泮桑二亩半

8得张阿*(兴)蒲陶二亩半

9得阚衍常田七亩

10得韩千哉田地沙车田五亩

11得张绪无他田四亩半*(上m下m)(瓜)二亩半

12赀合二百五十七斛

13赀合二百六十三斛(43)

14康豪得田地*冲蒲陶五亩

15得韩豊田地蒲陶五亩

16枣十亩 得牛纤常田五亩

17得阚桃保田地桑六亩入韩豊

18得阚荣典田地常田五亩半

19得阚戬田地桑半亩蒲陶一亩卤田十亩入

(后缺)

[科图(一)(a)]

[三]

(前缺)

5道人知*(下辶上奞)常田七亩赀廿一斛*(上穴下奇)(寄)赀

6赀合二百卅三斛五斗

7阚衍 桑四亩

8常十七亩 七亩入冯泮

9卤田十八亩半亩地枣十三亩半三斛

10蒲陶□□□亩二斛

(后缺)

[科图(二)(a)]

[四]

(前缺)

(后缺)

[科图(三)(a)]

[五]

(前缺)

(后缺)

[北(大)图(五)(a)]

[六]

(前缺)

1*(外□里蒲)陶五亩半 桑廿亩

2*(外□里常)田十四亩半 无他潢田十二亩

3无他田五*(外□里亩)

(后缺)

[北(大)图(四)(a)]

[七]

(前缺)

(后缺)

[北(大)图(三)(a)]

二、潘靖等户赀簿

(前缺)

(后缺)

[北(大)图(二)(a)]

三、孝敬里冯法政等户赀簿

[一]

(前缺)

1…*(外□里有)…………………*(外□里慈)(44)……

2*(外□里冯)法政 常田四亩

3赀合十二斛

4*(外□里符)震弘常田七亩半

5石田九亩 蒲陶三亩*(外□里半)

6田地桑二亩 田地常田卅*(外□里亩)

7田地郡下卤田廿二亩

8得廉*(愿)田地桑二亩

11□张慈桑一亩半

12…*(外□里有)…………………*(外□里慈)……

[北(大)图(一)(b)]

[二]

(前缺)

(后缺)

[北(大)图(二)(b)]

[三]

(前缺)

1出桑一亩入韩昌(45)

2赀合廿六斛

3*(外□里韩)*(外□里昌)*(外□里得)*(外□里韩)*(外□里登)*(外□里桑)*(外□里一)*(外□里亩)

(后缺)

[北(大)图(三)(b)]

[四]

(前缺)

1□*(外□里合)□□

4□合*(外□里廿)(46)*(外□里斛)

(后缺)

[北(大)图(四)(b)]

[五]

[北(大)图(五)(b)]

[六]

(前缺)

1得吕□□□*(外□里田)一*(外□里亩)半

2出卤田四亩入田地道人惠政

3出卤田四亩入宋居

4赀合二百廿一斛五斗

八十九*(外□里斛)□□□除

5其

[科图(二)(b)]

[七]

(前缺)

1齐都卤田八亩半常田七亩

2枣七亩石田三亩桑二亩半

3得吴并卤田四亩半

4…赀有…合…八…十…斛慈(47)

5——右孝敬里

6扣 竟

7校 竟

8*(外□里有)……*(外□里慈)……

[科图(一)(b)]

(原载《武汉大学学报》(哲学社会科学版)1980年第4期)

注释:

①池田温:《<西域文化研究第二敦煌吐鲁番社会经济资料(上)>的批评与介绍》,载《史学杂志》69卷8号。堀敏一:《均田制の研究》,岩波书店1975年版。

②从吐鲁番出土文书中可以看到,凡官文书粘接缝处背面均有造簿立籍者的签署,以防作弊。

③王先谦:《释名疏证补》卷六《释书契》第19。

④《宋书》卷五四《羊玄保附兄子希传》,第1537页,中华书局1974年版。

⑤田地县在唐为柳中县,今新疆维吾尔自治区鄯善县东南鲁克沁一带。

⑥贺昌群:《汉唐间封建的国有土地制与均田制》,第106页,上海人民出版社1958年版。

⑦池用温:《<西域文化研究第二敦煌吐鲁番社会经济资料(上)>的批评与介绍》,载《史学杂志》69卷8号。

⑧堀敏一:《均田制の研究》,岩波书店1975年版。

⑨徐坚:《初学记》卷八引顾野王《舆地志》。

⑩《魏书》卷九九《张寔附子骏传》,第2194页,中华书局1974年版。

(11)《周书》卷五〇《高昌传》,第914页,中华书局1971年版。

(12)王树楠:《新疆访古录》。

(13)参阅《宋书》卷九八《氐胡传》,第2417页。

(14)《魏书》卷九九《沮渠传》,第2210页。

(15)参阅《魏书》卷三〇《车伊洛传》,第723页。

(16)新疆博物馆:《吐鲁番哈拉和卓古墓群发掘报告》,载《文物》1978年6月。

(17)原纸存新疆博物馆。

(18)劳幹:《居延汉简》所载侯长礼忠算赀简。

(19)这种情况直到唐代还存在,将在另文中论及。

(20)AUGUST CONRADY:DIE CHINESISCHEN HANDSCHRIFTEN-UNDS-ONSTIGEN KLEINFUNDE SVEN HEDINS IN LOU-LAN P.81.

(21)徐坚:《初学记》卷二七《宝器部·绢》第九引《晋故事》。

(22)参见贺昌群《汉唐间封建的国有土地制与均田制》,上海人民出版社1958年版。

(23)中国科学院历史研究所资料室编《敦煌资料》第1辑,户籍类引S6090《柳中县户籍残卷》,中华书局1961年版。按定名有误,实为西州高昌县户籍残卷。

(24)《十三经注疏》之《左传正义》,左隐三年条注引服虔曰。释玄应:《一切经音义》卷一五、一七《阿毗昙婆沙论》第8卷引《说文》,丛书集成本。

(25)《昭明文选》卷四。

(26)马雍:《麹斌造寺碑所反映的高昌土地问题》,载《文物》1976年第12期。

(27)本件出自吐鲁番,编号为72TAM189:14,存新疆博物馆,尚未公开发表。

(28)《大戴礼记·夏小正》第47,七月条。

(29)承程喜霖同志见告,今河南息县尚将水浸渍的低洼地称之为“潢田”。

(30)《十三经注疏》之《左传正义》卷五八,左哀十一年条。

(31)案此条不见于汤球所辑《十六国春秋》,亦不见于《晋书》本传,检《太平御览》亦未见此条。惟见于屠本,明人所见古书,亦较后世为多,此条亦必有所本。

(32)《魏书》卷九九《张寔附子骏传》,第2194—2195页。

(33)《魏书》卷一〇一《高昌传》,第2243页。

(34)《后汉书》卷一三《隗嚣传》,第530页,中华书局1965年版。

(35)《鸣沙石室佚书》之《西州图经》。

(36)《宋书》卷八二《周朗传》,第2094页,中华书局1972年版。

(37)《南齐书》卷四〇《萧子良传》,第696页,中华书局1972年版。

(38)《南齐书》卷四六《陆慧晓附顾宪之传》,第808页。

(39)按韩登户名已阙,但据内容所记,可补韩登户名。

(40)池田温:《<西域文化研究第二敦煌吐鲁番社会经济资料(上)>的批评与介绍》;堀敏一:《均田制の研究》。池田氏认为是“相互间的租佃关系”,所以一方面算入现实耕作者,即得者的赀额,又要附书于出者的名的原因。大约所有权还保留在出者手中之故。堀氏发挥了这一见解并来论证麹氏高昌时期租佃关系的发展。但所见麹氏高昌时期,凡义和、重光年号以前租佃契中皆规定田主所应负之义务,皆云“赀租百役,仰田主了”,确又表明即使在租佃关系下,计赀仍据产权属田主,而向田主征收,与佃人无关。

(41)《书道全集》3,北凉承平十五年,《佛说菩萨藏经第一》。

(42)此17行及背两侧粘接缝押署字迹均呈蓝黑色。

(43)此行8字原粘压于前一行下,此处粘接缝背部押署“有慈”二字,又此行前12行及背部押署字迹均呈蓝黑色,余字迹呈黑色。

(44)此纸首尾端押署字呈蓝黑色。

(45)按韩登户名已阙,但据内容所记,可补韩登户名。

(46)此字残,非“廿”即“卅”。据户内所记推算,疑为“廿”字。

(47)此行“赀”、“斛”二字右侧压书于“有”、“慈”二字左侧上。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;