上世纪末至本世纪初,敦煌莫高窟“藏经洞”的发现,引起外人觊觎,大量精美艺术珍品及各种写本卷子被掠至外国。一些本为一个完整的卷子,亦或是一种著作的若干写本卷子,也被肢解分割,散失在英、法等国。我国学术界前辈如刘复、向达、王重民、王庆菽诸位先生,早年致力于在海外搜罗被伯希和、斯坦因劫至法京英伦的卷子并整理出版。这个工作不仅仅只是一般的移录,还要具备渊博的学识和卓越的见解,经过反复的考证,设法拼合,并使被肢解分割、散在各国的一种著作的若干写本残卷能够复原,以成完璧。在伯希和、斯坦因所窃取的写本卷子中,分别以P字、S字编号,可断为《燕子赋》的诸种写本残卷者,计有:

P字:2491、2653、3666、3757。

S字:0214、0554、6267。

经王重民先生的研究,断定这些写本残卷分属两种写本之《燕子赋》,并确定其归属如下:

甲种写本《燕子赋》:

P字:2491、3666、3757。

S字:6267、0214、0554。

乙种写本《燕子赋》:

P字:2653。

经王重民先生校录的这两种写本《燕子赋》,已一并收入《敦煌变文集》上册中。①当年王重民先生等学界前辈在法京英伦详阅了写本原卷,故于纸质、墨色、书法的辨识,较今日仅凭阅读器看缩微胶卷,无疑是有利多了。加之他们的真知灼见,为我们今日的进一步研究提供了极为有利的条件。抚今忆昔,备觉更应珍惜学术前辈为我们所开创的敦煌文书研究的业绩。

细读这两种写本之《燕子赋》,可以看出其相同之处均在于以“雀占燕巢”为创作题材,都是运用“拟人化”的创作手法。且就故事情节的发展而言,其基本线索与结局也是大致相同的。文中写到燕子夫妇如何辛辛苦苦造得一“房舍”,而雀儿如何横行霸道,先以言辞恐吓,称道“括客”,斥指燕子夫妇为违法之“浮逃户”。继而又仗着家中人口多,欺侮燕子夫妇“单贫”,诉诸武力,打伤燕子,夺去“房舍”。燕子无奈,只得向充当百鸟之王的凤凰投诉。经传讯用刑,最后判处雀儿有罪,“房舍”断还燕子。但在若干重要情节的变化与描写之中,却又看到大不相同之处。甚至某些在我们今日看来是极为重要的部分,在甲种写本中是作如是的叙述,而在乙种写本中却又作了迥异的改写。有的甚至在甲种写本中本无任何叙述,而在乙种写本中,又以相当篇幅增添进去。这种变化及其缘由,则是本文行将探讨的核心。

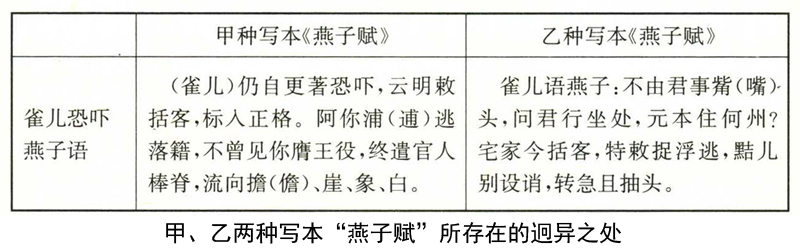

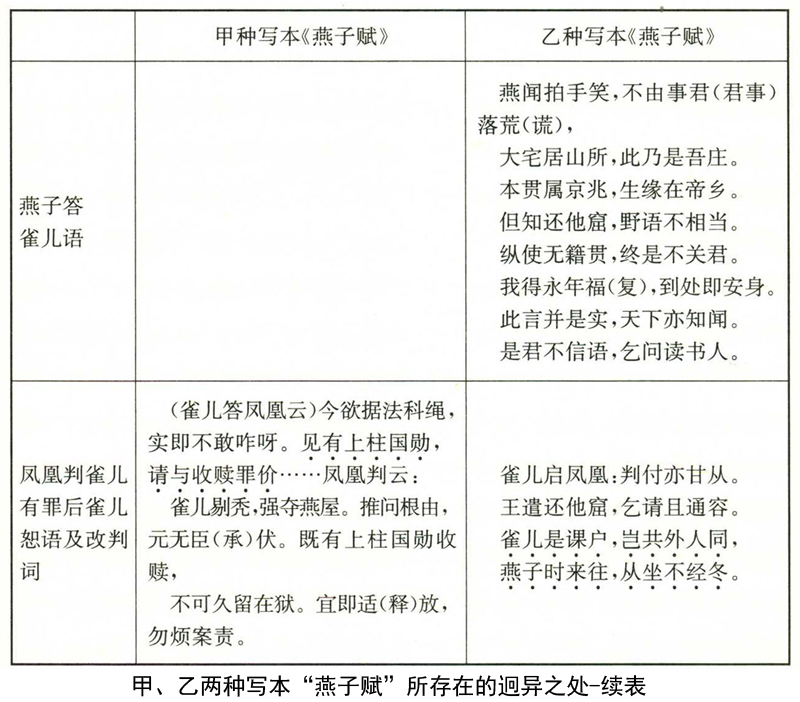

为了看出变化,今试作表对照如下:

由上表对照,可见甲、乙两种写本“燕子赋”所存在的迥异之处就在于:

一、当雀儿恐吓燕子时,两种写本均作“括客”,表明燕子夫妇是“浮逃户”无疑。在甲种写本中,不见有燕子答语的描写。而在乙种写本中,却增添了一定的篇幅,描写燕子闻雀儿恐吓之言后,居然敢“拍手笑”,毫不在乎,自报本“贯属”,并斥责雀儿:“但知还他窟,野语不相当。纵使无籍贯,终是不关君。”最后还自称“我得永年福(复),到处即安身”。

二、凤凰经审讯,判处雀儿夺宅有罪时,甲种写本中写作雀儿提出要以己之“上柱国”勋官“收赎罪价”。但在乙种写本中,此段却改写成雀儿云:“判付亦甘从,王遣还他窟,乞请且通容。雀儿是课户,岂共外人同,燕子时来往,从坐不经冬。”前者强调的是“勋官”,后者则改作“课户”。

上述的不同之处,也正反映了这两种写本的题材、写作手法以及故事基本情节虽然相同,但却又不是一个祖本的两个抄本。这种不同,正反映了它们是经过两度创作改写的结果。也正因如此,由于创作时代的不同,社会某些制度的不同,时代的变化,以及由此而引起的人们观念的变化,也就在不同时代的作品中,得到了不同的反映。笔者曾指出变文之类民间文学固然是以佛传故事、历史人物与事件、以及民间传说为题材,但作者往往于有意或无意中,把自己所处时代的种种制度及生活渗进作品之中。②在以“雀占燕巢”为题材、以拟人化的创作手法所创作的作品中,我们可以看到作者内心的愤懑与不平,对当时社会弊端的揭露和谴责,因而它又是一部写实的作品。通过拟人化手法的描写,我们看到了一对受封建赋役沉重剥削,不得不离乡背井,逃亡在外“浦(逋)逃落籍”的“浮逃户”——燕子夫妇,辛辛苦苦“啣(衔)泥来作窟,口里见生疮”,好容易造得一“宅舍”,却被一无赖“雀儿”以恐吓及暴力霸占去了。当然,由于时代的局限性,在作者笔下,解决这问题还是只能依靠一个好皇帝——凤凰的公正判决。在经过不同时期的两度创作之后,我们也就看到如前所列举的变化了。

在封建社会中,封建国家的残酷剥削和压迫,以及地主、高利贷者的兼并进攻,是农民破产的根源,而逃亡则是农民经常采取的一种反抗斗争方式。封建统治者为了巩固统治秩序,为了保证赋役的来源,建立了一套完整而又周密的籍帐制度,并以种种严酷的法令条文,将农民牢固地控制起来。作为封建政权的各级官吏,上自牧令,下至里正的职责,以及封建政权对他们的考绩,很重要的一项,也就在于他们对自己治下的农民的控制是否严密有效。

按照唐代法令规定,民户每年一造“手实”,三年一造“户籍”,严格地固住在本乡本土,只是在法令允许的范围内,可作有条件的迁徙。据唐制规定:

乐住之制,居狭乡者,听其从宽,居远者,听其从近,居轻役之地者,听其从重。③

这里所规定人口流动的前提有三:其一是从“狭乡”迁往“宽乡”。至于“宽”与“狭”之分,宋人马端临说得最为透彻。他说:“田多可以足其人者为宽乡,不足者为狭乡。”④其二是可从偏远地区迁入统治中心地区;其三是可从役轻之地迁入役重之地。这里所指的迁徙之民,不是泛指包括官僚、商贾在内的所有居人,而是专指向封建国家承担所有封建赋役的“均田制”下的农民。因而复又加以限制:

畿内诸州,不得乐住畿外,京兆、河南府不得住余州,其京城县,不得住余县。有军府州,不得住无军府州。⑤

这里就对“乐住”之制复又加以严格的限制了。众所周知,两京所在之地,以及“畿内诸州”正是皇室及官僚集中之地,且人口亦多,故可用作“均田”的土地,也是极少的。史籍记载了唐太宗于贞观十八年(644)至零口的一段史料:

(见)村落逼侧,问其受田,丁三十亩,遂夜分而寝。忧其不给,诏雍州录尤少田者给复,移之宽乡。⑥

零口地处京兆府新丰县界,受田严重不足,自属“狭乡”无疑。只是在唐太宗产生了“悯怜”之心后,方允“尤少田者”在官方的安置下,移往“宽乡”。乙种写本《燕子赋》中,燕子自称“本贯属京兆,生缘在帝乡”。但雀儿以“括客”,“特敕捉浮逃”恐吓之,足证除皇帝特许外,并不允许京兆地区农民迁徙他乡。当然,既本非京兆,在所迁徙之地,凡属“逋逃落籍”,不“膺王役”,也是违法。对于京兆地区的特殊限制,是为了保证统治中心地区的赋役剥削有充分来源,以利形成“举重驭轻”的局面。至于有军府州的居民不许迁往无军府州的规定,则是为了保证诸折冲府有充足的兵源。而我们知道军府集中在关中,京兆地区尤多。除了用严格的制度控制农民之外,还建立了“五保”制度。唐制规定:

五家为保,保有长,以相禁约。⑦

仁井田陞氏据《欧阳文忠公文集》中有关记载所补充的唐代“五保”制度云:

诸户皆以邻聚相保,以相检察,勿造非违。如有远客来过止宿,及保内之人有所行诣,并语同保知。⑧

可见五邻相保“以相禁约”的主要内容,除了一般“守法”之外,很重要的两项就在于对外来之人以及同保之内的人外出,都得令同保人相知。仿照唐令所制作的日本律令条文就写作:

凡户皆五家相保,一人为长,以相检察,勿造非违。如有远客来过止宿,及保内之有所行诣,并语同保知。⑨

对于“远客”、“止宿”、“行诣”,日本律令中还分别作了注释如下:

远客谓一日程外人也……此条大指,为防浮隐也……来过止宿,谓经一宿以上也。

有所行诣者,亦一日程以上外,可经宿是也。

由日本律令及其注释,可见唐代“五保”之制的“大指(旨)”就是防止逋逃,包括防止农民逃亡。敦煌所出《捉季布传文》中,记载汉高祖为搜捕季布,特下敕:

所在两(五)家圃(团)一保,察有知无具状申……藏隐一餐停一宿,灭族诛家斩六亲。⑩

这应是文学作品中反映的唐代“五保”之制的现实写照。固然这里季布是亡楚旧将,又因“辅佐江东无道主,毁骂咸阳有道君”,不同于一般的“浮逃户”。但同保之内,都要互相监督,“以相禁约”的原则是相同的。

同保之内,如发生逃亡现象,根据唐令仿制的日本律令规定:

凡户逃走者,令五保追访。(11)

该条注文又云:

此五保职掌。故其追访之人,不在折徭限也。古记云:问,令五保追访,未知追访之间,免徭役不?答,己职掌事,不免徭役也。

这就是说,当同保内有人逃亡,其余人户负有追捕之责。而在追捕期间,尽管他们不能从事正常的生产活动,但按照法令规定,所应承担的各项徭役并不因此而得到蠲免,因而这实质就是对同保之内,因防范不严,未能尽到“以相禁约”之责而造成人户逃亡,所给予的惩罚。

封建社会的基本矛盾,决定了农民必定走向破产、逃亡的道路。在唐代,农民逃亡的发展趋势,表明仅仅依靠籍帐管理,依靠“五保”之制,俱已失效。在农民逃亡已成为全国性的问题后,仅仅依靠一地区的州、县行政长官及地方胥吏,已是无力解决了,而农民的逃亡,不仅仅影响到国家赋役收入,而且势必发展为农民起义斗争,直接动摇封建王朝的统治。《金石萃编》所收姚崇《兖州都督于知微碑》记云:

长寿二年(693),制授鄂州刺史。无何,又累除道、利二州刺史。化被荆、楚,威覃蜀汉……州界□有光火贼,剽劫相仍,充斥为患。虽经讨□,曾不衰止。有果州流溪县丞邢昙之等,闻公政术,深思拯庇……昙之因使入京,乃以父老等状上请。情词恳到,□□天心,乃降优旨,授公检校果州刺史。褰帷一视,群□出奔,下车三令,□境□息。(12)

这里讲的是果州“光火贼”,因于知微的到任而平息了,是碑文美化其功绩。但据武周圣历元年(698)陈子昂《上蜀川安危事》云:

今诸州逃走户,有三万余在蓬、渠、果、合、遂等州山林中,不属州县。土豪大族,阿隐相容,征敛驱役,皆入国用(按:“皆入国用”句,据上文意,当有讹脱。此处本云逃户为地方豪强荫庇而受其剥削。逃户既已“不属州县”,何得“皆入国用”?)。其中游手惰业亡命之徒,结为光火大贼,依凭林险,巢穴其中。若以甲兵捕之,则鸟散山谷,如州县怠慢,则劫杀公行。比来访闻,有人说逃在其中者,攻城劫县,徒众日多。(13)

由此可见,《于知微碑》中“光火贼”即是“诸州逃户”中“依凭林险、巢穴其中”的武装起义者。他们的反抗斗争,并不以于知微的到任而平息下去,所以到了圣历元年陈子昂还惊呼为“蜀中大弊”。在狄仁杰传中,也可见到江淮及河北、山东地区农民逃亡,比比皆是。(14)表明武周统治时期,农民逃亡成为严重社会问题,并引起统治阶级中有识之士的重视。首先是李峤在武周证圣元年(695)上表指出:

今天下之人,流散非一。或违背军镇,或因缘逐粮,苟免岁时,偷避徭役。此等浮衣寓食,积岁淹年,王役不供,簿籍不挂。或出入关防,或往来山泽,非直课调虚蠲,阙于恒赋,亦自诱动愚俗,堪为祸患,不可不深虑也。(15)

这里李峤指出了农民逃亡的原因,也指出了对封建统治的不利影响。接着他又指出按照传统的办法,已不足以应付这种局面。他说:

或逃亡之户,遇有检察,即转入他境,还行自容。所司虽具设科条,颁其法禁,而相看为例,莫肯遵承。纵欲纠其僭违,加之刑罚,则百州千郡,庸可尽科?前既依违,后仍积习。检获者无赏,停止者获免。浮逃不悛,亦由于此。今纵更搜检,而委之州县,则还袭旧踪,卒于无益。

李峤在这里指出了按过去州、县自行搜检的弊端,不能达到目的,并又提出了他的意见是:

宜令御史督察检校,设禁令以防之,垂恩德以抚之,施权衡以御之,为制限以一之。然后逃亡可还,浮寓可绝。

这时值得注意的是,令御史“督察检校”,就是把州、县自行检括浮逃农民的传统办法,转变成全国的统一行动。有关李峤建议的研究,中日两国学者作了大量工作,取得许多成果,此处不一一介绍,仅就本文有关部分,吸取前贤之说以证之。

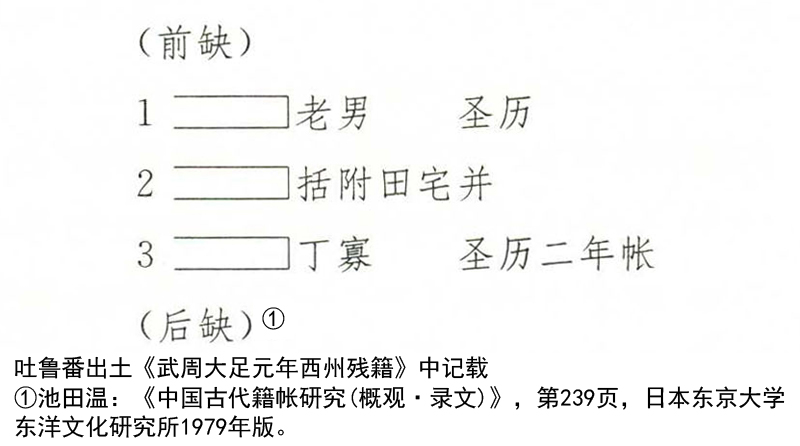

总之,李峤的建议,是在武周证圣元年(695)提出,但何时被采纳并付诸施行,史籍中没有记载。根据吐鲁番出土《武周大足元年西州残籍》中记载:

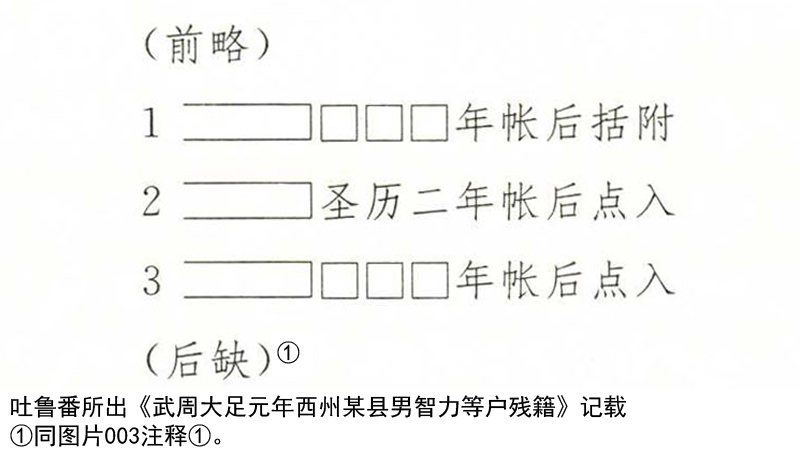

又见吐鲁番所出《武周大足元年西州某县男智力等户残籍》记载:

前件残户籍第2行以前当为一阙名户,据第2行所残剩记载,知该户为一新“括附”入籍浮逃户。“田宅并”三字以下虽阙,据吐鲁番地区出土之唐手实、户籍,知其下应阙“并未给授”数字。表明此一浮逃户,新经“括附”,但尚未按制度授予永业、口分及园、宅地。又据第1行脚注所残剩“圣历”二字,结合本件第3行脚注及后件第3行之脚注,知该户应是在武周圣历某年所括附。后件第1行脚注残剩“□□□年帐后括附”,未知何年括附。但其后第2行脚注完整,作:

圣历二年帐后点入。

值得注意的是,后件此3行所记,本为一户。第1行应是户主,所残剩第2行、第3行应是该户户内成员。且第2行脚注完整,第3行脚注虽纪年残缺,据第2行脚注所记,知当亦是在“圣历二年帐后点入”。而第1行脚注作“括附”不作“点入”,从而表明虽是一户成员,但非同一年之事。第1行所记,应是指在圣历二年作“计帐”前“括附”入籍。前引陈子昂于武周圣历元年五月十四日所作奏疏中犹称云“天恩允此情,乞作条例括法”,知在此前尚未颁行全国范围之“条例括法”制度。上引前件残籍已见圣历某年“括附”记载,后件残籍第2行脚注作“圣历二年帐后点入”,则第1行所阙,可补作“圣历元年帐后括附”。笔者有关唐代的“计帐”与“乡帐”制度研究一文中,已指出唐代为贯彻“量入制出”的财政原则,每年一乡诸里里正据“手实”,作一乡之“乡帐”,一县据诸乡之“乡帐”,作一县之“计帐”,再次第入州,入尚书省,作出全国之计帐以统计全国之户、口数,特别是应承担赋税、徭役的户、口数。(16)“圣历元年帐后”当指圣历元年“计帐”以后之变化。据《唐六典》卷一尚书都省条云,诸州计帐限六月一日前纳尚书省。故可推测李峤虽于证圣年间提出建议,但未实行。只是在陈子昂的上疏之后,于是年六月以后采纳李峤的建议,在全国施行“条例括法”。敦煌文书《武周长安三年典阴永牒》中出现的“括逃御史”(或称“括浮逃使”、“括户采访使”),也即前引李峤建议“宜令御史督察检校”的结果。

李峤建议中,对付“逋逃落籍”的“浮逃户”诸种条例中,最后所提到的“限制者”为:

逃亡之民应自首者,以符到百日为限,限满不出,依法科罪,迁之边州。

唐长孺师曾指出:“以迁送边镇作为对逃亡人户的处罚却是新办法。”(17)指明过去对逃户并无如此处罚,这一点,对于我们理解甲种写本《燕子赋》是有指导意义的。

《燕子赋》中的燕子夫妇,是作者笔下用拟人化的手法,将候鸟——燕子譬作“浮逃户”。如乙种写本中,雀儿称之“燕子时来往,从坐不经冬”,而以留鸟——雀儿譬作在籍之“课户”。此种写作手法,实是贴切。作为浮逃户,“浦(逋)逃落籍”,触犯了封建国家法令。同时,他们逃亡他乡后,依然是一无所有的。逃入山林川泽,“不属州县”,且能隐匿的毕竟是极少数的,多数还是为土豪大族所“阿隐相容”,受其“征敛驱役”。这种情况也绝非仅仅只限于蜀川一地,敦煌文书《武周长安三年沙州敦煌县典阴永牒》中记载:

1甘、凉、瓜、肃所居停沙州逃户

2牒奉处分:上件等州,以田水稍宽,百姓多

3悉城居,庄野少人执作。沙州力田为务,

4小大成解农功。逃迸投诣他州,例被招

5携安置,常遣守庄农作,抚恤类若家

6僮。好即薄酬其庸,恶乃横生构架。

7为客脚危,岂能论当。(18)

这里正反映了远在河西走廊的逃亡农民最终也只能如蜀川之地一样,托庇于地主阶级,为之“守庄农作”,受其剥削。所谓“薄酬其值”,表明他们所受剥削之沉重。更有甚者,一些地主“恶乃横生构架”,进行更残酷的欺诈。由于他们是“浮逃户”,不能不托庇于地主阶级,正是“为客脚危”,自然不敢与地主“论当”。

在逃户中,也有少量的逃户经过挣扎,积累了少量财产。如《燕子赋》中的燕子夫妇,“啣(衔)泥来作窟,口里见生疮”,辛辛苦苦,“取高头之规,垒泥作窟,上攀梁使,藉草为床”,终于造得一“宅舍”。虽较之“庄荫家住”(19)、房舍俱无的逃户富有,但这并不能改变其“逋逃落籍”的浮逃户身份,因而遇到雀儿这种“豪横”之徒,使以“横生构架”的手段,“宅舍”终不免被霸占去。

在甲种写本《燕子赋》中,雀儿虽口出大言,自称“云野(野云)鹊是我表丈人,*(左求右鸟)鸠是我家伯,州县长官,瓜萝亲戚”。但当*(左包右鸟)鹩奉凤凰之命前来捕捉雀儿时,雀儿自感惊恐:

昨夜梦恶,今朝眼瞤。若不私斗,克被官嗔。比来徭役,征已应频,多是燕子下牒申论。

由此所见,雀儿也是要交租服役的百姓。及至雀儿被凤凰传讯后,犹不免“责情且决五百,枷项禁身推断”。躺在狱中,“口里便灌小便,疮上还贴故纸。”且不见有任何州县长官、“瓜萝亲戚”为之解脱。只能求神拜佛,“口中唸(念)佛,心中发愿,若得官事解散,验写《多心经》一卷。”雀儿此举,亦如燕子所云“人急烧香,狗急蓦墙”。最后雀儿所能自我称道的,不过是一勋官——上柱国。但是,他抓住燕子夫妇是“逋逃落籍”,违犯封建国家法令,故敢于“横生构架”,霸占燕巢。

在甲种写本中,雀儿恐吓燕子夫妇语作:

云明敕括客,标入正格。阿你浦(逋)逃落籍,不曾见你膺王役,终遣官人棒脊,流向搪(儋)、崖、象、白。

这里恐吓之言,已提到“明敕括客,标入正格”,以及如前引唐长孺师指出的新办法,“迁之边州”,应是表明武则天已将李峤建议作出“条例”,以“格”的形式颁布全国。李峤建议中所谓“权衡以御之”者:

逃人有绝家去乡,离失本业,心乐所在,情不愿还,听于所在隶名,即为编户。夫顾小利者失大计,存近务者忘远图。今之议者,或不达于变通,以为军府之地,户不可移,关辅之民,贯不可改。而越关继踵,背府相寻。是开其逃亡,而禁其割隶也。就令逃亡者多不能归,总计割隶,犹当计其户等,量为节文。殷富者令还,贫弱者令住。

这里所提到的“变通”,正是对前引所规定“畿内诸州,不得乐住畿外,京兆、河南府不得住余州,其京城县,不得住余县。有军府州,不得住无军府州”的户籍管理传统政策的改革。但也不是毫无限制,任何浮逃户均可就地入籍。李峤仍然不可能完全摆脱传统的观念,所以提出按户等高下,即按照财产多寡的原则,“殷富者令还,贪弱者令住。”这里不仅仅是对关辅及有军府州县之浮逃户的限制。前所引《武周长安三年典阴永牒》中所反映的情况,表明自圣历二年派御史至各地括客,直至数年后,犹一再搜括,并力图使之迁回原贯,唐长孺师已有详考,表明李峤“变通”之法,是有很大限度的。

李峤建议中,为了诱使浮逃户自首,有所谓“恩德”之条例,其云:

逃亡之徒,久离桑梓。粮储空阙,田地荒废。即当赈于乏少,助其修营。虽有阙赋悬徭,背军离镇,亦皆舍而不问,宽而勿征。其应还家,而贫乏不能致者,乃给程粮,使达本贯。

又,前引《武周长安三年沙州敦煌县典阴永牒》后部记云:

(上略)承前逃户业田,差户出子营种。所收苗子,将充租赋,假有余剩,便入逃人。今奉明敕:逃人括还,无问户等高下,给复二年。又今年逃户,所有田业,官贷种子,付户助营。逃人若归,苗稼见在,课役俱免,复得田苗。或恐已东逃人,还被主人詃诱,虚招在此有苗,即称本乡无业。漫作由绪,方便觅住。此并甘、凉、瓜、肃百姓共逃人相知。诈称有苗,还作住计。若不牒上括户采访使知,即虑逃人诉端不息。

上引牒文中所见“明敕”中有关“给复”及“官贷种子”的条文,应是李峤建议中所谓“恩德”的具体化。不同于牒文中所记过去招徕逃户的规定,而更有优待。又,前考武周括户始于圣历二年,但直至圣历四年后,仍在继续进行,表明其中固因地主阶级为保持“类若僮仆”的剥削对象而采取“詃诱”手法外,还因逃人本身未必相信这种“恩德”而回归一无所有的旧贯。敦煌县上给括户采访使的牒文,固然是想把本县逃往甘、凉、瓜、肃的浮逃户,重新括回本县,以增加本县人口,但也反映了武周括户所得浮逃户,不是无条件地允许就地落籍,若被认为本乡“有业”,即令迁回旧贯。而甲种写本《燕子赋》中的燕子夫妇,离乡背井,逃亡在外,且已小有家业,自不愿回归旧贯,就在武周括客之时,依然不肯自首。雀儿正是抓住了这点,所以敢于“横生构架”。

雀儿恐吓燕子夫妇云:

终遣官人棒脊,流向擔(儋)、崖、象、白。

这应是李峤建议中所谓“限制”之法提及的“依法科罪,迁之边州”的体现。但李峤只云“边州”,未云何地。武则天于光宅元年(684)杀裴炎后,其侄裴伷先首流迁岭外,后又徙北庭。(20)足见武周时,岭南及远在西北的北庭,均为流徙之所。但作者何以借雀儿之口,直指流徙海南之地?这里给了我们一个启示:作者是在河西走廊某地创作,因而在描写之中,为加强雀儿恐吓燕子夫妇的语气成份,故不用与河西地区较近之西、庭二州之地,而用距之最远的海南地区,作为流徙之所。

武则天采用李峤的建议,派御史到全国各地行“括客”之制,运用恩威并举的手法,仍不能阻止农民逃亡。这固然是封建剥削造成的结果,也是因为同时存在若干地区人口与土地比例失调的现象。往往愈是经济发达地区,人口愈多,平均占有土地愈少(这里丝毫没有否定愈是经济发达地区,官吏、地主愈多,从而造成土地兼并愈严重这一现实)。因而无地或少地农民流向相应地广人稀地区,本是一合理现象,是有利于生产发展的。李峤建议中虽有“变通”之举,但如前所考,仍有极大限制,其建议的基调仍然是迁回原籍。直到唐玄宗开元年间,采用宇文融的建议,才有了制度的变化。

唐玄宗开元九年(721)至十二年(724)底,用宇文融的建议,在全国范围内检括逃户。当然,宇文融的“检括”还涉及“籍外剩田”以及“色役伪滥”等问题。有关宇文融“检括”之制的研究颇多,中、日两国学者都发表了不少真知灼见,此处亦不须一一列举出。这里仅引若干有关条文如后。宇文融为招诱逃户自首,规定:

天下所检责客户,除两州计会归本贯以外,便令所在编附。(21)

似乎除雍、洛二州,即旧所云“关辅之民”外,逃户皆可就地“编附”入籍,但现实却未必如此。吐鲁番出土的唐开元二十一年(733)西州都督府案卷中,有一份讯牒记载了因遗失过所,而被捉审讯的蒋化明之辩辞如下:

1先是京兆府云阳县嵯峨乡人,从凉府与敦(郭?)元暕驱驮至北庭。括

2客,乃即附户为金满县百姓。(22)(下略)

蒋化明本是“京兆之民”,何时因何故到河西之凉州,复又于何时抵北庭,讯牒中无有记载,据此简略记载,可见蒋是一无所有、为谋生而浮逃在外的浮逃户。到了北庭,遇上“括客”(玄宗开元年间,采纳宇文融的建议,在全国范围内检括逃户)。从讯牒中,亦可见此时蒋化民并没有隐瞒其旧贯是京兆云阳县,但当时一经括出,“即附户为金满县百姓。”最后经审讯,查实蒋化明所说是实,遂令其雇主领回,并未因旧贯是京兆而令其回归本贯。这里表明了在实际“检责客户”的过程中,主要目的在于让浮逃户重新编附入籍,而不再强调“关辅之民”必须迁回旧贯。这一点在乙种写本《燕子赋》中也得到了证实。

宇文融的建议中,对经检括而编附入籍的“客户”,还给予优遇:

其新附客户,则免其六年赋调,但轻税入官。(23)

表明逃户一旦检括入籍后,可免除六年租调,在此期间仅交纳一笔轻税:

每丁量税一千五百钱。(24)

这就在一定时间内,造成了户籍上两种不同待遇的居民,一是土住,承担全部封建赋役剥削的“课户”,一是新经检出入籍、六年内但纳“轻税”的“客户”。这一点同样在乙种写本《燕子赋》中得到了证实。

在乙种写本《燕子赋》中,开端有一五言诗云:

此歌身自合,天下更无过。

雀儿和燕子,合作开元歌。

表明作者将此写本之时代,置于开元年间无疑。文中雀儿恐吓燕子夫妇语云:

不由君事觜(嘴)头,问君行坐处,元本住何州?宅家今括客,特敕捉浮逃。黠儿别设诮,转急且抽头。

按“宅家”据唐李匡乂云:

盖以至尊以天下为宅,四海为家,不敢斥呼,故曰宅家,亦犹陛下之意。至公主已下,则加子字,亦犹帝子也(25)。

这里雀儿所云,据前考,当是指开元年间,玄宗采纳宇文融的建议,在全国范围内,推行“括客”之事。

两种写本《燕子赋》中,雀儿恐吓燕子,均用“括客”。但在甲种写本中,不见燕子有任何论理之处,而在乙种写本中,却有较多的文笔,用于描写燕子论理之处,当雀儿口发恐吓之言后,燕子居然敢于“拍手笑”云:

不由事君(君事)落荒(谎),大宅居山所,此乃是吾庄。本贯属京兆,生缘在帝乡。但知还他窟,野语不相当。纵使无籍贯,终是不关君。我得永年福(复),到处即安身。此言并是实,天下亦知闻。是君不信语,乞问读书人。

在这里燕子敢于不惧雀儿恐吓,自报本是京兆贯属,而称逃住之地为“此乃是吾庄”,并还敢于斥责雀儿恐吓之言是“野语”,与“括客”之制的变化有关。李峤建议中,对“关辅之民”的逃户是否必定迁回原籍贯,虽有“变通”,但却是有限制。宇文融的建议原则上虽有限制的条文,而在实际执行中,只要“所在编附”,就地落籍即可。前引有关蒋化明的讯牒记载以及此处燕子云“到处即安身”,都表明了这一点。燕子所云“我得永年福”之“福”字如不误,当然可以理解为指下句“到处即安身”而言。但根据前引宇文融对新括附客户的优遇,则此处之“福”,应是“复”之误。《唐会要》卷八四《移户门》记:

开元十六年十月敕,诸州客户,有情愿属缘边州府者,至彼给良沃田安置,仍给永年优复。宜令所司,即与所管客户州计会,召取情愿者,随其所乐,具数奏闻。

这里所讲,是指已经施行“括客”之后,已附籍之“客户”有愿迁徙边州的,除到后给与土地外,还“仍给永年优复”,从而表明,燕子所云“永年福”应是“永年优复”。而这就是指宇文融允许新括附的“客户”在六年之内“但轻税入官”。较之前引《武周长安三年典阴永牒》中所云圣历年间括户,定“逃人括还,无问户等高下,给复二年”,可谓“永年优复”了。

在甲种写本《燕子赋》中,当凤凰判处雀儿夺宅有罪时,雀儿诡称:

交被老鸟趁急,走不择险,逢孔即入,暂投燕舍,勉(免)被抅执。实缘避难,事有急疾,亦非强夺,愿王体悉。

凤凰斥之云:

既称避难,何得恐赫(吓),仍更踬打,使令坠翮,国有常刑,合笞决一百。

而雀儿却提出:

今欲据法科绳,实即不敢咋呀,见有上柱国勋,请与收赎罪价。

按唐律中,本有“议”、“请”、“减”、“赎”诸章的封建特权法规。(26)凡文、武职事、散官以及卫官、勋官,皆按品级享有特权。所谓“赎章”,即指凡属于“议”、“请”、“减”范围内,以及九品以上官,并及七品以上官的祖父母、父母、妻、子、孙,犯流罪以下的,允许以铜赎罪。雀儿身为上柱国,其品级为“视正二品”,(27)当享有“赎”之特权。然按唐律,笞刑有五等,由笞一十至笞五十;而杖刑亦有五等,由杖六十至杖一百。(28)故以笞刑计,不得“决一百”。若以“决一百”计,则已入杖刑。《燕子赋》本是民间文学作品,虽然反映了当时制度,但又未必精确,全如法律条文,亦不足为怪。且据下文所云“阿莽次第,五下乃是调子”,知非“决一百”。而在乙种写本中,此段描写则全部删去,作了迥异的改写,但称雀儿云:

判付亦甘从,王遣还他窟,乞请且通容。雀儿是课户,岂共外人同。燕子时来往,从坐不经冬。

我们认为经过两度创作改写的雀儿,由自称是“上柱国”到自称是“课户”的变化,正反映了唐代“勋官”地位下降,以及由于宇文融括户政策的结果,造成一定时间内“课户”与“客户”赋役负担有轻重不同这一现实。

按“勋官”之制:

出于周、齐交战之际,本以酬战士,其后渐及朝流。阶、爵之外,更为节级。(29)

在唐代,勋官由武骑尉至上柱国,共十二等。《木兰诗》云:

策勋十二转。(30)

即是由最低级之“一转”武骑尉至“十二转”之上柱国。武骑尉犹为“视从七品”。(31)得勋官不仅仅只是一种荣誉,并可凭藉此升迁,享受特权。故隋唐之际,人重勋官。隋朝大臣韩擒虎临终犹云:

生为上柱国,死作阎罗王,斯亦足矣。(32)

敦煌所出民间文学作品《韩擒虎话本》,正是以此为题材,写作“身披黄金锁甲,顶戴凤翅头毛(牟)”的“五道将军”前来见韩,称道:

夜来三更,奉天苻(符)牒下,将军合作阴司之主。(33)

足见人世间的上柱国之地位,可与地狱之鬼王相匹配。就在《木兰诗》中也见到如下记载:

将军百战死,壮士十年归。归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎。愿驰千里足,送儿还故乡。

“十二转”即至上柱国。既得高勋,就有可能得到高官,在最后定型于唐代的文学作品中亦得到了印证。

但是,勋官的地位,就在唐高宗初年即已开始下降,史称:

自是已后,战士授勋者动盈万计。每年纳课,亦分番于兵部及本郡。当上省司,又分支诸曹。身应役使,有类僮仆。据令乃与公卿齐班,论实在于胥吏之下,盖以其猥多,又出自兵卒,所以然也。(34)

这里反映了勋官地位下降为社会所轻视的变化。刘仁轨在高宗显庆末年(或稍后)上表讲到:

又为征役,蒙授勋级,将为荣宠。频年征役,唯取勋官。牵挽辛苦,与白丁无别。百姓不愿征行,特由于此。(35)

以上均表明唐王朝本以勋官授与立战功者,以激励士兵为其效力。但因战事频繁,授勋亦多,反而因此不能得到真正的“荣宠”。而且正因战事频繁,勋官往往首当其冲被征发,甚至还要身当“牵挽辛苦”之役。即令作为勋官,按制番上兵部,亦是“身应役使,有类僮仆”。故其品秩虽高,如上柱国为视正二品,相当于文散官之特进,武散官之辅国大将军,职事官之尚书令,而“论实在于胥吏之下”。所以雀儿虽得勋官上柱国,但仍不免只是一个交租纳役的课户。

当然,这种转变也要经历一个过程。上表称云勋官地位下降的刘仁轨,在高宗咸亨五年(674)以战功进爵为公:

并子、侄三人,并授上柱国。州党荣之,号其所居为乐城乡三柱里。(36)

此亦可见上柱国勋官尚有相当之虚名,为时人所重。但整个勋官地位下降的趋势,则是不可避免的,正如史书所云:

近日征行,虚有赏格,而无其事……赏绝不行,勋乃淹滞。(37)

此虽高宗仪凤年间魏元忠上封事,言命将用兵之工拙,但亦可见当时勋官地位之下降趋势。因而在敦煌、吐鲁番两地出土唐代户籍中,没有一户勋官是按制授足田地的。如按唐制,上柱国应授勋田三十顷,但《燕子赋》中的雀儿似乎还无一完好房宅。所以“见他宅舍鲜净,便即兀自占着”,“妇儿男女,共为欢乐”。当然雀儿是欺燕子夫妇为一浮逃户,同时也是仗着自己是上柱国,故“头脑峻削,倚街傍巷,为强凌弱”。当*(左包右鸟)鹩鸟将雀儿捉拿归案之际,“雀儿怕怖,悚惧恐惶。浑家大小,亦总惊忙,遂出跪拜*(左包右鸟)鹩,唤作大郎二郎。”在胥吏面前,亦自“类于僮仆”。只是待凤凰判处责罚时,才提出以己之上柱国勋,“请与收赎罪价。”

历经武周至唐玄宗世,勋官地位愈遭轻视。至于勋官是否仍然享有“赎章”特权,史无记载。在敦煌所出《唐天宝三载(744)写本妙法莲华经度量天地品》题记中有如下记载:

天宝三载九月十七日,玉门行人在此襟(禁),经二十日有余,于狱写了。有人受持读诵,楚客除罪万万劫记之。同襟(禁)人马希晏,其人是河东郡桑泉县上柱国。樊(楚)客记。(38)

由此可见,该经品为一禁囚之玉门行人在狱中为求神灵庇佑,消除灾难,发愿而写。正如同雀儿在狱中发愿写《多心经》一样。据记,知同时遭监禁者为一上柱国,此亦可见勋官地位之下降。作为乙种写本《燕子赋》的创作者,既忠实于原作的主题与创作手法,同时又忠实于时代制度与人们观念的变化,从而由勋官上柱国改写作“课户”,不同于纳轻税的“客户”,以求得凤凰的“通容”。

《燕子赋》无疑是优秀的民间文学作品,其文学价值已得学者的高度评价。(39)本文主要在于吸取中日学者对李峤及宇文融关于处置逃户政策的研究成果,针对两种写本的差异,考出其变化缘故,进而指出两种写本之《燕子赋》,是经两度创作改写。甲种写本应作于武周圣历元年“括客”之后,乙种写本应作于唐玄宗开元年间“括客”之后,反映了唐代对浮逃户处置变化的历史过程及有关问题。

(原载唐长孺主编《敦煌吐鲁番文书初探二编》,武汉大学出版社1990年版)

注释:

①参见王重民等编:《敦煌变文集》(上册),人民文学出版社1984年版,文中凡引此赋处,不再一一作注。

②朱雷:《伍子胥变文、汉将王陵变辨疑——读《敦煌变文集)札记(一)》,载武汉大学历史系魏晋南北朝隋唐史研究室编《魏晋南北朝隋唐史资料》1985年第7期。

③日本广池学园本《大唐六典》卷三,户部郎中员外郎条,第65页。

④马端临《文献通考》卷二,田赋考二,历代田赋之制,中华书局1986年版。

⑤日本广池学园本《大唐六典》卷三,户部郎中员外郎条,第66页。按“京兆”以下八字,系由内田智雄据残宋本补入,他本不见。

⑥《册府元龟》卷四二《帝王部·仁慈门》,作幸“壶口”,同书卷一一三《帝王部·巡幸二》作幸“灵口”,中华书局1982年版。据贺昌群先生《汉唐间封建的国有土地制与均田制》一书上篇六“唐初的公田”注39,知皆为“零口”之误。参见《贺昌群史学论著选》,中国社会科学出版社1985年版。

⑦日本广池学园本《大唐六典》卷三,户部郎中员外郎条,第65页。

⑧仁井田陞:《唐令拾遗·户令》第十之乙条,日本东方文化学院东京研究所昭和八年版。

⑨日本吉川弘文馆本《令集解》卷九《户令》,第267—268页,昭和五十六年版。

⑩王重民等编《敦煌变文集》上册《捉季布传文》,人民文学出版社1984年版;关于“两家”为“五家”之误,“圃”为“团”之误,参见朱雷《捉季布传文、庐山远公话、董永变文诸篇辨疑——读<敦煌变文集>札记(二)》,载《魏晋南北朝隋唐史资料》1986年第8期。

(11)日本吉川弘文馆本《令集解》卷九《户令》。

(12)参见王昶辑《金石萃编》卷七一,唐三十一;姚崇《兖州都督于知微碑》,中国书店1985年版。

(13)参见徐鹏校《陈子昂集》卷八,中华书局1960年版。

(14)《旧唐书》卷八九《狄仁杰传》,《新唐书》卷一一五《狄仁杰传》,中华书局标点本。

(15)《唐会要》卷八五《逃户门》,中华书局1955年版。

(16)朱雷:《唐代“乡帐”与“计帐”制度研究》,为1987年香港“国际敦煌吐鲁番学术会议”论文。

(17)唐长孺:《关于武则天统治末年的浮逃户》,载《历史研究》1961年第6期。

(18)内藤乾吉:《西域发现之唐代官文书研究》,载日本《敦煌吐鲁番社会经济资料》(下),西域文化研究会编,法藏馆1960年刊行;又见池田温《中国古代籍帐研究》。

(19)《唐会要》卷八五《籍帐门》引宝应二年敕。

(20)《太平广记》卷一四七《定数二》,裴伷先条,出《纪闻》,中华书局1961年版。

(21)《通典》卷七《食货七》,历代盛衰户口门,中华书局1985年版。

(22)唐长孺主编《吐鲁番出土文书》册9,第61—62页,文物出版社1990年版。

(23)《旧唐书》卷一〇五《宇文融传》。

(24)《旧唐书》卷四八《食货志》。

(25)参见李匡乂《资暇集》,《说郛》卷五八,中国书店1986年版;程毅中:《古小说简目》资暇条,中华书局1981年版;又《资治通鉴》卷二六二,唐昭宗光化三年条,记宦官刘季述、王仲先谋废昭宗,以兵入内,皇后云:“军容勿惊宅家。”中华书局1956年版标点本。

(26)《唐律疏议》卷一《名例一》,中华书局1985年版,刘俊文校点本。

(27)《旧唐书》卷四二《职官志》,《新唐书》卷四六《百官志》。

(28)《唐律疏议》卷一《名例一》。

(29)《旧唐书》卷四二《职官志》,第1807页。

(30)参见逯钦立辑校《先秦汉魏晋南北朝诗》下册、梁诗卷二九横吹曲辞,中华书局1982年版。此文早经前贤考证,完成于唐代,故其所云勋官之制亦是唐代制度。

(31)《旧唐书》卷四二《职官志》,《新唐书》卷四六《百官志》。

(32)《隋书》卷五二《韩擒虎传》,第1341页,中华书局1973年版标点本。

(33)《韩擒虎话本》,载《敦煌变文集》上册。

(34)《旧唐书》卷四二《职官志》,第1808页。

(35)《旧唐书》卷八四《刘仁轨传》,第2793页。《新唐书》卷一〇八《刘仁轨传》。

(36)同上,第2795页。《新唐书》卷一〇八《刘仁轨传》。

(37)《旧唐书》卷九二《魏元忠传》,第2949页。《新唐书》卷一二二《魏元忠传》。

(38)参见许国霖《敦煌石室写经题记与敦煌杂录》,商务印书馆1937年版。

(39)参见张振离《从“燕子赋”看民间文艺》,周绍良、白化文编《敦煌变文论文录》下册,上海古籍出版社1982年版。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;