1976年秋,笔者在沪整理吐鲁番出土文书,暇时至上海市博物馆“寻宝”,见到该馆藏有若干敦煌、吐鲁番出土文书,且多数较为完整、清晰。其中编号为上博8958/2号的文书,即为《索铁子牒》。时馆方尚未定名、断代。询及该牒来源,亦无记载。承馆方支持,不仅得以抄录全文,并得反复揣摩纸质、笔迹、墨色。凭籍整理吐鲁番出土文书之经验,判断其并非近代以来之伪作。且近世伪作,多为佛经典籍之类片断,或为真迹残片而假作年款题记。而此牒内容涉及之制度、术语,亦非近世作伪者所能杜撰。1987年8月,笔者与唐耕耦同志同赴上博,得汪庆正副馆长支持,又得见此牒,二人共同探讨释文,所得收益不少。今见唐耕耦、陆宏基二位所编《敦煌社会经济文献真迹释录》第2辑收有此牒,故始重整昔日札记,撰文以申拙见,了却多年心愿。

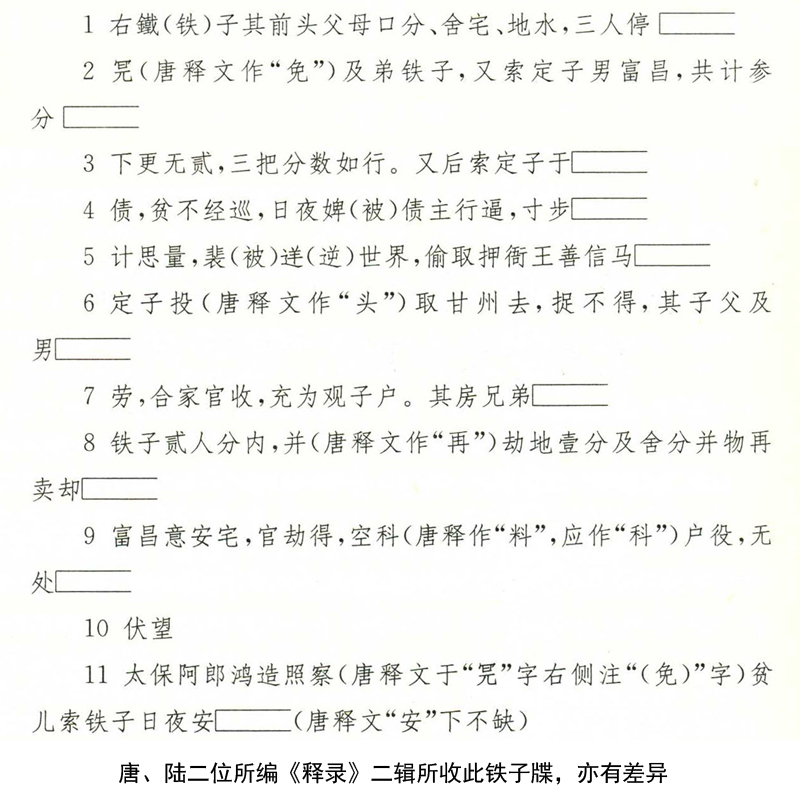

唐、陆二位所编《释录》二辑所收此铁子牒,①释文与笔者录文手稿释文,尚有数处相异,且断句也因各自对牒文理解之不同,亦有差异。为便于研究牒文书式以供断代之用,照录全文于后,并注明二者释文之不同,

12伏请期(唐录文作“明”)凭载(唐释文直改为“裁”,应是)下处分

13牒件状如前谨牒

14二月 日 平康乡百姓索铁子□

又,行14后唐录文尚有“安自承支”一句,因与牒文无涉,故笔者不录。至于断句处的差异,出于各自对牒文文意理解之不同,但恐所注太多,今仅就个人理解录出于上。

本件下部分多行有缺文,据原件所显示之残缺情况,应是一次将牒文行1至行11及行14下端剪去所造成,但据前后文字,尚可推断出其大意,无碍于大体。由于本件无纪年干支记载,唐耕耦同志将该件定名为《年代不明平康乡索铁子牒及判》,并在录文后注云:

本件当属归义军统治时期。

这个断代是非常有见地的。但归义军时期经过张、曹两家的统治,其间还有索、李两家的短暂统治。如能进一步通过对牒文书式、用语的比对,从而判断出较为接近的具体时期,并进一步探讨牒文内容所反映的特点,则是拙文的目的了。

平康乡本敦煌县属下一乡,索铁子为该乡“百姓”,亦即唐律下之“良人”。作出牒文目的,是呈上于当时当地的最高官员。首述其父母遗留下的“口分”(土地)、“舍宅”、“田水”(此处是指该户所享有灌溉渠水之份额,当另文专考之),业由其兄索定子、兄子富昌及其本人3人平分完毕。后其兄定子因欠债,被债主追逼,无法生存,遂偷盗王押衙马匹,逃往甘州。沙州地方官吏因“捉不得”,遂罪及其子,将富昌全家“官收”,罚充“观子户”,所有房、地产及物品,均全部没收,致使富昌无处容身,官府将其房舍没收后,复又“卖却”。富昌身陷“观子户”,家产全被没收,但官府仍然要“空科户役”。铁子只得代富昌向“太保阿郎”这位地方最高长官申诉,希望他体察贫儿困境,“载(裁)下处分”。或许此牒本是底稿,故不见有判辞。

首先从牒文书式所见,其第10行至12行行文用语,未曾见于敦煌出土吐蕃占领沙州前后的众多牒文及现已掌握的全部吐蕃出土文书中。上述时期的牒文,在叙述事由毕后,例书:

1……谨牒(或作“谨录状上”、“请处分”等)。

2 牒件状如前谨牒

3 年 月 日 ×××谨牒

而《索铁子牒》于上所拟牒文书式第1与行2之间,复又增加3行,除了陈情之外,特别要署明地方最高长官之最高衔名,并加上“阿郎”这个唐代所习用的“主人”之代称,②同时还要加上几句恳请之辞。这样变化,最早见于张议潮于咸通八年(867)入朝前的两处牒文中。

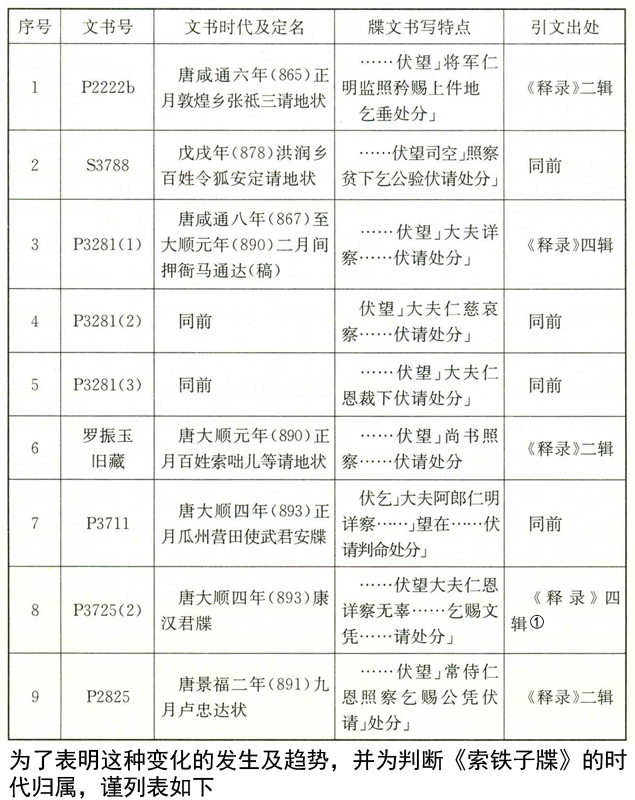

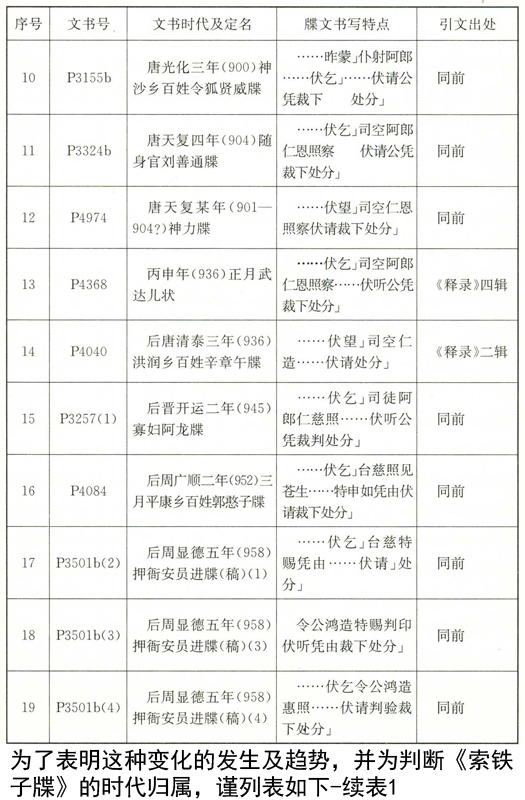

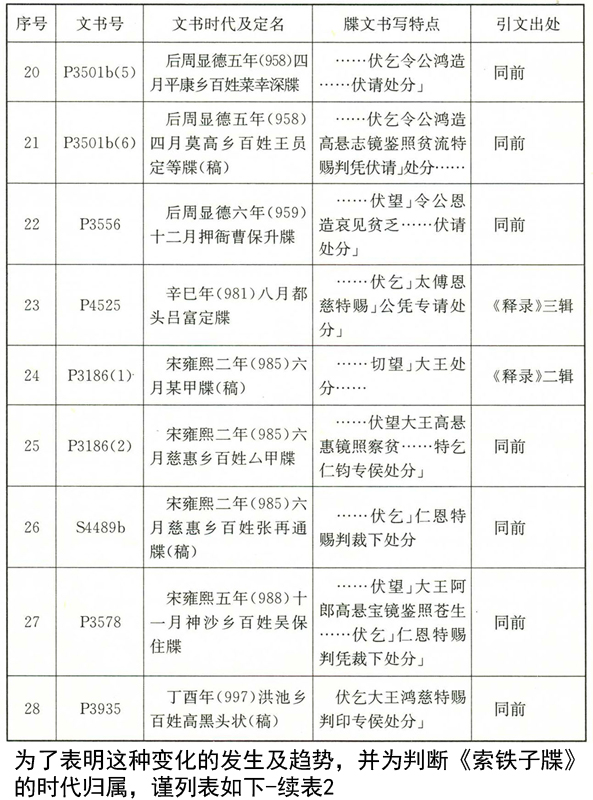

为了表明这种变化的发生及趋势,并为判断《索铁子牒》的时代归属,谨列表如下:

上表所列28件牒文,都是个人呈上之牒,由于作牒时代不同,更由于还有一些是书稿之故,与正式呈上牒文书式亦略有不同,但最基本之特点,从已录出牒文书式的内容特征中,仍可看出是相符的。或许还有遗漏,或因过残未录者,但仅就上所列,仍可看出这一时期牒文的共同特点。

值得注意的是,这种呈上地方最高长官的牒文书式,在P.3753《唐大顺二年(891)正月普光寺尼定忍等牒》及P.3100《唐景福二年(893)徒众供英等牒》中,均可看到类同记载。尼定忍牒作:

11……都僧统和尚高悬朗镜,俯照两颙……

……伏请详赐处分……③

《徒众供英牒》类同于此,但作:

都僧统和尚仁明照察。

从而表明归义军时期这种牒文书式,同样通行于僧俗两途。

此外还必须指出,这一时期的牒文书式,依然还有遵照唐之旧制。甚或在同一年中,居然有此两种书式牒文的共同存在。与上表所列序号为16、17、18、19的牒文(后周显德五年牒)同年的《显德五年二月洪范大师牒》中,④并无前表所列28件中的特点。另外,也要注意的是,凡下级呈报上级涉及公事之牒,亦依唐制,无此特点。如上表所列序号为15的后晋开运二年寡妇阿龙牒,《释录》二辑定名为《后晋开运二年(945)十二月河西归义军左马步都押衙王文通牒及有关文书》,实为一案卷,由数纸接成。第一牒,即阿龙牒,牒文后为判付王文通调查并上报结果之辞,并于判辞后有那位“司徒阿郎”之花押。紧接阿龙牒后数纸中,编号为(二)的一纸与编号为(三)的一纸,均为王文通对有关当事人的调查,而由王文通如实呈报。末云:

……一一分析如前,谨录状上。

牒件状如前谨牒。

开运二年十二月 日左马步都押衙王文通牒

其后尚有判辞及花押,其花押同于阿龙牒后花押,但较之更为清晰,作“*”。

如所周知,此时统治沙州的是曹元忠,友人荣新江君的研究指出,据王文通牒知元忠时已称司徒。⑤而阿龙牒上“司徒阿郎”,故由这位“司徒阿郎”判付王文通调查上报,并据报作判的二处花押,亦应是曹元忠所为。但牒文花押颇难辨识,若将此字分解为上、下两部,“心”字草书可写作“、’、“~”、“w”,“中”字作“*”,应可判断此为曹元忠所作之花押。唐韦陟“令侍婢作主尺牍……陟唯署名。尝自谓所书陟字,如五朵云,当时人多仿效。谓之郇公五云体。”⑥此乃韦陟个人所为。

但在敦煌吐鲁番出土文书中,官员花押例难辨识,未必如前云争效“五云体”,实为“改真从草,取其便于书记,难于模仿……此押字之初,疑自韦陟始也”。⑦故谓之“花押”,实指押署若花之纷飞之势,难于模仿。这种判辞后所作花押也出现于上表所列序号为7的《唐大顺四年(893)正月瓜州营田使武安君牒》中。当时正是索勋夺取张承奉的大权,主掌归义军节度使时期,而是牒上呈“大夫阿郎”,应指索勋。故《释录》释该处花押为“勋”无误。

若细审上所列28件牒文中,不难看出个人(无论其身份为百姓或为官吏)所申诉之事由,大量皆属诸种土地、财产等之民事纠纷以及赋役征收的问题。在吐鲁番出土唐代牒件及敦煌陷于吐蕃统治前唐代类同牒件,皆上呈县令,即行处理。何以在张议潮掌归义军时期开始,即已改为呈报地方最高军政长官来处理,并由之作出批示,责令下级调查,最后根据调查,作出判辞。或许虽规定呈报地方最高长官,但因其事烦,例由僚佐处理。但最后必由其作花押。犹之如前引韦陟:“每令侍婢主尺牍,往来覆章,未尝自札,授意而已……陟唯署名。”这种从由县令处理改为呈报节使的变化,无疑是值得研究的。但这已不属本文研究的范围,应是研究归义军时期权力机构的运作与唐制的同异问题了。

《索铁子牒》既无纪年,究属何时期?牒文内容所反映的“观子户”说明什么问题?将是笔者于后想要解决的问题。

按该牒的书式,与前所列28件之牒文书式特点基本形态相符。然前所列序号1之牒文,为唐咸通六年牒,时张议潮尚未入朝长安。但该牒文书式与此后牒文书式相比,反映了它的完整与成熟,并一直为索、曹两家统治时期所承袭。故从牒文书式比较而言,《索铁子牒》当属归义军时期应是无疑的了。前录《索铁子牒》行11云:

呈上太保阿郎鸿造照察

我们从前表所列28件牒文内容特点栏中,见到用“鸿造”二等者,为:

18后周显德五年安员进牒“令公鸿造”

19后周显德五年安员进牒“令公鸿造”

20后周显德五年菜幸深牒“令公鸿造”

21后周显德五年王员定牒“令公鸿造”

此四件皆为书稿,前三件粘接为一卷,均有纪年,根据文献及敦煌文书,可知是曹元忠统治时期。而“鸿造”二字,并未出现在其它24件中,据此,似可将《索铁子牒》断为曹元忠统治时期。

在《索铁子牒》中,我们还看到有“世界”一辞,同样出现于P.2155背《弟归义军节度使曹元忠致甘州回鹘可汗状》中,因回鹘统治的甘、肃二州人劫掠沙、瓜二州人口、牲畜,故致状回鹘可汗,提出:

有此恶弱之人,不要两地世界,到日伏希兄可汗天子细与寻问,勾当发遣。⑧

这是为维护沙州安全的大事,故不得不提出对入侵劫掠者应“勾当发遣”,而不是索定子偷取匹马逃往甘州的小案。就在此牒文中,出现“世界”一辞。在敦煌吐鲁番出土文书中,除了佛经之类经典外,恐仅此两件出现“世界”二字。可能作为两件文书同出在曹元忠时期的一个薄弱的旁证,也不是没有可能的。

又,《索铁子牒》所呈“太保”老爷,据荣新江君研究称云:据上节引用的P.3388《开运四年(947)三月九日曹元忠疏》,元忠又从司徒进称太保。元忠的太保称号也只是昙花一现,就在开运四年年中,他又自称太傅。至迟从乾祐三年四月初,元忠重又号称太保。荣君复又指出,见于写经题记及莫高窟题记,知元忠在后周广顺元年(951)正月、四月、八月及广顺五年(955)正月,皆称太保。⑨

据荣新江君研究,曹氏统治时期称用“太保”者,尚有曹议金、曹元德、曹延恭、曹延禄。但结合“鸿造”及“世界”进行考察,初步判断《索铁子牒》应为元忠称“太保”时,并与前引显德五年牒相近,或在广顺五年。时正值显德二年,此时归义军节度使已不能领有甘州,曹元忠世,虽与回鹘可汗称兄道弟,但终曹氏时期,不复再能控制甘州。故此,《索铁子牒》中所云其兄逃往甘州,是为避州官吏的追捕,因此拙文断句为:

定子投取甘州去,捉不得。

是从对牒文时代背景考察而作此断句,故应属妥当。

如前所云,因索定子盗马后逃往甘州,沙州官府不能越界去捉,遂罪及其子。尽管早已分家,父祖之土地,“地水”、房舍、物业已作三份,由定义、索子、富昌平均分配,官府亦将定子、富昌家财全部没收,并将富昌罚充“观子户”。这种处罚,远较唐代为重,颇类五代时期的严刑酷法。

我们知道吐蕃占领瓜、沙等地时期,盛行“寺户制”,友人姜伯勤同志在他的力作《唐五代敦煌寺户制度》一书中,详尽而全面地研究了“寺户制”,指出“寺户”来源之一,就是吐蕃统治者“将俘囚配为寺户”,“吐蕃沿袭北朝以来以隶户、军户充当僧祗户和以罪人、官奴充当佛图户的传统,将俘囚、破落官配为寺户”,“配俘囚为寺户是为了扶植佛教,而扶植佛教是吐蕃当局为站稳脚跟而实行的对策。”“敦煌寺户制度可以视为北魏僧祗户的余绪”,寺户即封建制下的农奴。⑩根据这一科学论断,“观子户”也就相对于“僧祗户”了。二者的差别,仅在“观”与“僧”。后者“僧”应即指佛教寺院的代称,那么“观”又指何而言,则是笔者所要进一步探讨了。

相对于寺院的“观”,似应指道教的宫、观而言,在70年代中接触到《索铁子牒》后,曾主观臆断认为在吐蕃占领沙州后,提倡佛教,而对汉人信奉并得到唐政府提倡的道教采取压制政策。到张议潮逐吐蕃统治者主掌瓜、沙诸州后,遂又恢复道教,并将罪人罚充“观子户”,如吐蕃将“寺户”给予寺院的作法一样。但多年来个人并未发现归义军时期道教活动的资料,并就此事询及国内外敦煌学专家,均未获释。看来,正如姜伯勤同志所指出,在吐蕃占领沙州后,按个人职业建置部落,僧、尼均入“僧尼部落”,而“道门亲表部落”则由道士、女冠及其亲属组成。同时指出分建部落后,再未见到道教的活动。(11)大约此后,乃至归义军统治时期,道教作为一个组织不复存在,因而道教宫、观以及道教经典亦不再出现。由此可知,《索铁子牒》中所云“观子户”的“观”,必另有所指。

如所周知,古代的“观”之所指,并非是道教庙宇的专称,早在道教出现之前,即有“观”。《礼记》礼运篇记孔子“出游于观之上”,郑玄注云“观,阙也”。孔颖达疏云“《正义》曰《尔雅》释宫云观谓之阙”(12),又“观”亦指“台榭”之类建筑。《左传》哀公元年条有“宫室不观”句,杜预注“观,台榭也”,又“有台榭陂池”句,杜预注云“积土为高曰台,有木曰榭”,(13)故此台榭需要洒扫之类杂役。富昌因受其父牵累,被罚充“观子户”,应属执役之人。

但呈牒人署名“平康乡百姓索铁子”,百姓如前所云,指一般“良人”。当因出于叔侄关系,故铁子同情富昌的遭遇。富昌既已被罚充当观子户,家中动产与不动产均已没收发卖,连安身之房舍亦无,尚要被官府“空科户役”,故“贫儿”索铁子为其侄富昌向“太保阿郎”申诉,乞请“太保阿郎鸿造照察”,给予“处分”。这里所谓“处分”,当应指发还富昌房舍,并免去其“户役”。

作为吐蕃占领敦煌时期的“寺户”,他们只向所隶属寺院交租纳役。唐代所给宫、观的“洒扫户”,亦不再承担国家赋役。但《索铁子牒》中,铁子称富昌财产已没收,并被出卖,而官府尚要“空科户役”,其意是指被罪充“观子户”的富昌本不该再“科户役”,亦或是此时虽应“科户役”,但富昌既无财产,而不应再征收。只因地方官吏贪暴,所以尽管富昌既已充“观子户”,且已一无所有,依然征收。限于有关材料缺乏及牒文又有残缺之故,更由于笔者对牒文本身的理解过于浅薄,尚恐难于作出较为合理的结论。

在漫长的中国封建社会中,一种前代落后的身份制度虽然走向消逝,但类同的另一种名称的卑贱身份往往又会出现,如由“寺户”的消逝,到“观子户”的出现。然而时代的发展趋势,毕竟要荡涤这种当时也是一种最不合理的身份制。时代毕竟不会重演,盛行一时的“寺户制”,到了此时已趋消逝。而“观子户”在目前所见众多的归义军时期文书中,也仅仅只见于曹元忠时期的《索铁子牒》中,从而也更使我们倍感此牒史料价值的珍贵。

(原载《武汉大学学报》1993年6期)

注释:

①参见唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》第2辑,第319页,全国图书馆文献缩微复制中心1990年版。为便于引用,皆简称《释录》,又全书5辑,出版年份不一,为省笔墨,凡本文于后引用该书,皆不再作版本注。

②蒋礼鸿:《敦煌变文字义通释》(第4次增订本),第12页,上海古籍出版社1988年版。

③《释录》4辑。

④《释录》3辑。

⑤参见荣新江《沙州归义军历任节度使称号研究》,载《敦煌吐鲁番研究论文集》,汉语大词典出版社1990年版。

⑥唐段成式撰、方南生点校:《酉阳杂俎》续集支诺皋下第227页,中华书局1981年版。

⑦高承撰、李果订:《事物纪原》卷二花押条,丛书集成本。

⑧《释录》4辑,第402页。

⑨参见荣新江《沙州归义军历任节度使称号研究》,载《敦煌吐鲁番研究论文集》,汉语大词典出版社1990年版。

⑩参见姜伯勤《唐五代敦煌寺户制度》,中华书局1987年5月版。

(11)参见姜伯勤《沙州道门亲表部落释证》,载《敦煌研究》1986年第3期。

(12)参见《十三经注疏》,中华书局1983年版。

(13)同上。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;