敦煌藏经洞所发现的众多文书中,就文书分类而言,仅只一见,且最令人费解之一的文书,无疑是编号为P.3121号文书。最早收录于刘复《敦煌掇琐》中,①商务印书馆编《敦煌遗书总目索引》将其定名为《某寺庙图》,同时于后加括号,注明该件“背面文字有三界寺字样”。②细察该文书所示,实是一件绘制并加字注明为万子、胡子二人之园、园场、圈、厅、门、道、河之图,中间并无一处涉及寺院,大约是因该背部注有“三界寺”之故,因之失于考察,贸然定名为《某寺庙图》。

80年代初,见到日本池田温教授在其《中国古代籍帐研究》之录文部分,发表了该件的临摹图形,并作断代,定名为《年次未详(9世纪后期至10世纪)沙州□万子、胡子宅舍田园图》。池田教授的定名,准确地反映了该件文书的内涵,并作了文书的断代。池田教授断为9世纪到10世纪初,应是归义军曹氏时期的制作,所惜池田教授未注明其断代的依据何在。池田教授还指出:刘复最先在《敦煌掇琐》刊布此件文书,同时还将本件背面的三行文字,全部录文发表。③此后,中国学者唐耕耦、陆宏基二先生在《敦煌社会经济文献真迹释录》(二)中,除了采用池田教授之断代、定名、刊布临摹图之外,并附上了原件照片。④

但多年来,尚不见中外学人著文研究。促使笔者研究该件文书,是日本京都大学文学部的金田章裕教授的提示。金田教授等日本学者,在研究日本古文书及古代庄园图过程中,通过对日本天平(日本圣武天皇年号)以来的古代庄园田图的研究,得出日本古代实行“条里平面图制”的结论。

金田教授就日本天平年间以来古田图,结合对日本古代法律的研究,指出:在条里平面图形成前,最早以图的形式表示土地占有的是天平七年(735)弘福寺领赞岐国山田郡田图,而最早以条里称呼表示土地占有状况的是天平十五年(743)弘福寺山背(城)国久世郡田图。而在赞岐国,从天平胜宝(孝谦天皇年号)九年(757)至天平宝字(淳仁天皇继用孝谦天皇年号)七年(763),是“条里称呼法”形成完备时期。

这种“条里平面图制”的出现原因,金田教授指出,与当时律令中土地政策的大变动有关。养老(日本元正天皇年号)七年(723)颁布三世一身法,天平十五年(743)颁布垦田永年私财法,肯定了土地的私有,随之而来的是垦田数的激增。但随着国家对私田之承认和私田数的激增,在校田、班田时,必须对私田和口分田、乘田加以严格区别,像以前那样在每份土地后加注四至,工作量是相当大而且繁琐的。条里称呼法正是适应这一形势而产生的极为有效而规范的田地称呼法。⑤

很显然,金田教授认为在日本实行类似于唐代“均田制”的“班田制”,有关土地记录方式,亦如唐之“四至”记载方式。这在敦煌吐鲁番出土文书中,有关手实、户籍、“均田”的文书中,皆可见到。但由于日本私有土地的激增,国家的承认,并为了严格加以区别,故而出现了绘制“田图”的、即被定名为“条里平面图制”的制度。根据保存的古庄园图,日本影印出版了不少图录,围绕这些图录,作了不少研究。⑥

在7世纪中,日本孝德天皇实行“大化革新”,学习并引进唐代的制度。故日本学者在见到P.3121号文书后,认为可能中国早已有用于确定私有土地的“田图”,日本的“条里平面图制”可能是受到中国的影响。通过日本京都大学文学部砺波护教授的介绍,金田教授向我提出这个问题,并寄赠许多日本古庄园图录及包括金田教授在内的日本学者的研究成果,从而促使笔者开始对该件文书作认真考察,并利用有关文献,希望藉此探索有关中国从“四至”记载到“绘作田图”的历史演化过程。

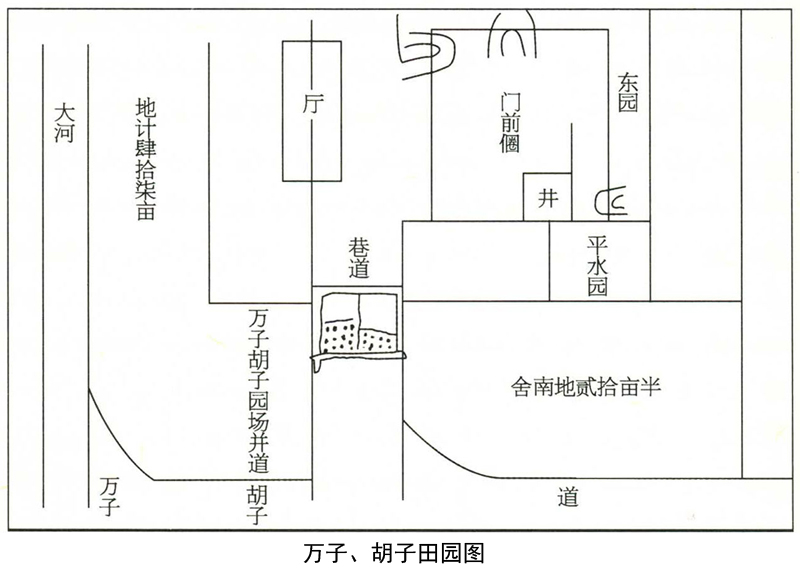

现将P.3121号文书绘录于下:

今按上图所示,显系一幅绘制的长方形田园图。图中文字部分,有关该田园的主人,三处皆记“万子、胡子”,可推知为兄弟两人,万子名在前,故可能为兄。但并未书明姓氏,这一点很重要,涉及到此图出自何方之手笔及目的(后面将要论及)。而全图所示,并未见有“宅”的绘出。但在图中标明“门前*(左亻右圈)”的长方形的上方(略偏西)绘有一门形图,其下标明“门前*(左亻右圈)”三字,证明此处即门,“*(左亻右圈)”即“圈”。《说文》云:“养畜之闲也。”段玉裁注云:“养牛马圈也。”⑦故应是夜间栏养家畜之用。敦煌固有养牛、马,但更多是羊群,故图中所见,此处“门前*(左亻右圈)”面积颇大,似与下方所绘两块“平水园”、“万子、胡子园场”面积相同,故疑是为畜养羊群而设。由于惧遭夜间偷窃,故应离宅舍不远,因之图中所标明的“门前*(左亻右圈)”疑即在宅门前。

特别是这个“门前*(左亻右圈)”下方近东侧,绘有一小型方框,内绘一“井”字形符号。我们不知此处“井”字形符号的真实意义何在,设若贸然断定此为“井”,也不知敦煌凿井始于何时,只能推断可能是供圈养家畜饮水之处。至于其水之来源,或由灌溉渠道之水引入,或因万子兄弟地西邻“大河”,地下水位高,故易于掘井取水。

在图中所注明之“园”,一是“平水园”,从而表明这块园的主人,应是一未书姓名之“平水”所有。关于“平水”,王永兴先生早有考定,为渠道灌溉之管理人员,⑧例由“前官”(西州例称“职资”)充当。见图所示,此“平水园”与万子、胡子兄弟之诸块园、地之间,并无“门”及“巷道”标识,也正反映非他两人所有,故无须“门”及“巷道”相通。但在万子、胡子兄弟“门前*(左亻右圈)”右侧,正是东部,绘有一长方形,注明“东园”,且在此处“圈”、“园”之间偏下,绘有一“门形”图。因之可推测此“东园”虽未如同其他部分注明所属,但亦应属万子、胡子兄弟所有。故于自家所有“门前*(左亻右圈)”与自家所有之“东园”间,仍开有门,以便通行。

另外尚有两处,皆标明“万子、胡子园场”。一在图中“门前*(左亻右圈)”下,一在图西侧一“曲尺形”地右下侧内书“万子、胡子园场并道”。但“曲尺形”地左上方则书明“地计肆拾柒亩”,“场”、“道”及“地”之间,并未作出“分界线”,殊觉费解。但其上方,绘有一长方形地段,且该地段并未标出用途、面积。只是在这长方形地段东侧偏上,又复绘一长方形图,内标明一“厅”字,“厅”下绘有一门形图,就图形所见,其东即“门前*(左亻右圈)”与“万子、胡子园场”,“厅”与“圈”、“园场”之前,标明“巷道”,而“巷道”下方,绘有一图,类似为此“巷道”南端之两扇门。据图所见,疑“曲尺形”地段下方所书“万子、胡子园场并道”,应指此一附带建有“厅”之长方形地段。此说如能成立,则其中之“道”,应是此“园场”与“曲尺形”地段之间的道路。

图中另两处,一是图中西半段所绘“曲尺形”地段,上端书“地计肆拾柒亩”,未知究属谁家,但因紧邻“万子、胡子园场并道”,并因下面将要论及“园场”之用途,故认为应属万子、胡子兄弟所有。

图中所见另一地段,在图之东部下端一长方形地段,其上标明“舍南地贰拾亩半”,如同前方之“曲尺形”地段,亦未书明究属何人。但“舍南”二字,无疑是指此地段位处万子、胡子宅舍之南,当属万子、胡子兄弟无疑。

图中所示,万子、胡子兄弟之“曲尺形”地段,左侧一条水道,上书“大河”。然敦煌诸种文书中,所见河名,仅有“东河”。⑨现存敦煌所出诸种沙州之地志中,亦不见有“大河”之名。惟P.2005号《沙州都督府图经残卷》中,记载沙州之诸“水”、“河”、“渠”名最多且详尽。惜卷首有残,今残存之第2行到31行,述一阙名水流径最长,且水源丰富。以此水所围造之堰,就残存部分,所见计有马圈、神农、阳开、都乡、宜秋五渠,内又记此水至沙州州城又分两支,“北流者名北府,东流者名东河”。又据该残卷第50行至78行,所记宜秋、孟授、阳开、甘泉、北府、三丈、阴安七渠皆为堰甘泉水所筑。⑩故知此残卷之首所记阙名河水,实为“甘泉水”无疑。“甘泉水”以其流径之长、水量之丰富,以“大河”称之,应是当之无愧。

图中诸地段中,书明其用途者,有“地”、“园”、“园场”。“地”虽只两段,且书明面积,一为47亩,一为20.5亩,当是作为生产粮食(或包括油料、麻类生产)之用。作为“园”,顾名思义,作为蔬菜生产之用。唐行“均田制”,按制授田,犹有规定:

凡天下百姓给园宅地者,良口三人已上给一亩。(11)

在敦煌、吐鲁番出土的唐代户籍中,皆可见到“园宅”地的记载。但“园”不仅仅只是种菜。据《说文》云:

所以树果也。(12)

这里表明“园”除了可以种菜之外,尚可作为栽种果树之地。

又见《玉篇》云:

园,圃也……圃,菜园。(13)

但图中另两处书明为“园场”,与图中所书“东园”又有何别?据《说文》云“场”:

一曰治谷田也。(14)

又据《玉篇》云“场”:

一曰治谷处。(15)

这里表明“场”是供秋收后搬运至此的粮食作物脱粒、扬尘及翻晒之用。这种劳作图,在榆林窟第25窟北壁,属于中唐之《耕获图》及敦煌第61窟西壁下部,属于五代之《庄园与耕获图》中,皆可见到。(16)

但何以“园”、“场”合称?今检《毛诗正义》,见云:

九月筑场圃。

郑玄注云:

春夏为圃,秋冬为场……场、圃同地。物生之时,耕治之,以种菜茹,至物尽成熟,筑坚以为场。(17)

后汉崔寔《四民月令》云:

九月,治场圃,涂囷仓,修簟、窖。(18)

这里均表明古代农民于秋九月收获在望时,既要修理整治粮食收割后用于脱粒、扬尘之场地,也要修整盛蓄粮食的容器和仓库。往往是一地两用,即先种植季节性的蔬菜,待秋熟收获后,再整治“筑坚”,也即经平整后压实地面,供作脱粒之场所。由是之故,这类地段称之为“场圃”。而在万子、胡子田图中称云“园场”,实为同意。在图中,两处“园场”,皆紧邻两处大面积之地段,正反映了“园场”邻近生产地段,便于搬运收割后的作物,就近脱粒,扬除尘沙。由此也可推知“东园”当是栽种果树,故不能再利用作脱粒之“场”,因而有别于“园场”,称云“园”。从图中所见,“东园”并不紧邻“地”,亦足证非作脱粒之用。敦煌果类有桃、梨、葡萄之属,应植于此“东园”内。

“厅”(繁体作“廳”),《玉篇》云:

厅,客厨。(19)

由此可见,“厅”是区别于宅舍、用于接待宴会宾客之所。“厅”之东侧为“巷道”,亦便于往来行走。

关于此图制作年代,如前所云,池田教授断定作于9世纪末到10世纪初。这段时间,在沙州地区是属于归义军曹氏统治时期,相当于中原之唐宣宗、懿宗到五代直至北宋。所惜池田教授未说明这个断代的依据,也未进一步说明这份“田园图”有何种特色。

在图中,见到两处标明为“道”,一是“巷道”,一是“地并道”。无须再作征引,这里的“道”,也即“通道”、“路”。池田教授在其《中国古代籍帐研究》一书,考察“户籍的外形与形式”中关于“道和路”,引《唐会要》及《册府元龟》所收玄宗天宝五载(746)六月十一日敕:

自今已后,应造籍帐及公私诸文书,所言田地四至者,改为路。

并进一步指出:

这是玄宗崇信道教的影响及于籍帐的情形。(20)

玄宗崇道,这在两《唐书》、《唐会要》等文献中均可见到,在敦煌藏经洞内,也发现有玄宗御撰《道德真经疏》及在白鹤观之御注《道德经》。因此公私文书中“所有田地四至”犹言“道”,供人畜践踏,当然被崇道的玄宗认为“大不敬”。在西、沙二州出土文书中凡田地“四至”,涉及有“道”字,皆以此敕文颁布为分界线,“道”一律改为“路”。直至33年后,唐大历四年(769),沙州敦煌县悬泉乡残籍中,尚遵循此制,于田地段亩尚用“路”而不用“道”。(21)目前所见《唐大中六年十一月唐君盈申报户口田地状》、《唐大中六年十一月女户宋氏申报户口田地等状》、《唐大中六年十一月百姓杜福胜申报户口田地状》,有关土地“四至”中,皆用“道”代替旧时的“路”。(22)

由于敦煌藏经洞所保存的有关唐代户籍及土地“四至”记载的文书的残损,我们只知“四至”中用“路”代替“道”之制,至迟在大历四年尚在遵行。同时,至迟到大中六年,“四至”中已用“道”取代“路”,不再遵循玄宗崇敬道教的敕文。

在图中,我们还明确见到记载万子、胡子兄弟土地的记载:一段为20.5亩,一段为47亩,而且两段皆紧邻其园、圈、厅。据推测,圈北即其兄弟宅舍。在今所保存的西州、沙州之手实、户籍以及给授田、退田文书中,我们还未见到有如此现象。

在唐代的有关土地记载的文书中,我们见到一户的土地“授予”段亩,皆零星散布各方渠道灌溉系统,且面积狭小,而以西州籍中所见尤甚。这是由“均田制”下土地还授的特点所决定的。但随着土地兼并的发展,情况发生变化,前引大历四年敦煌县悬泉乡宜禾里籍中的索思礼户,有关“受田”的记载共9段,其中一段面积为1顷19亩,另有五段“受田”面积在10亩以上,(23)这是因为索本人身份为武散正六品上阶昭武校尉、从七品下阶别将、勋官正二品上柱国,其子索游鸾亦复为折冲、上柱国,有一段竟达1顷以上之土地,其余地段中,犹有四段,在10亩至16亩。但就本件文书中所见,就其身份而言,皆是“白丁”者。至于其他户内,一段地亩面积在10亩以上者,为数亦不少。足证虽然户籍中犹沿用旧制,尚称“合应受田”,并有“已受”、“永业”、“口分”、“未受”诸项记载,但通过买卖等方式的兼并,大段面积的私有化,已事实上在发展中。这一点,在敦煌藏经洞中所出唐大顺二年(891)、宋雍熙二年(985)、至道元年(995)有关“受”、“请”田文书中,更可看出这种发展趋势。

今以宋至道元年“受”、“请”田文书为例,其中记载一段地面积虽有10亩以下者,但出现一段50亩以上者,为数亦远过前引唐大历四年文书:

户陈残友 一段五十七亩 户刘保定 一段六十亩

户景愿富 一段五十五亩 户董长儿 一段一顷六十五亩

户索昌子 一段七十亩 户何石住 一段一顷十亩

户高安三 一段七十五亩 户索富住 一段五十五亩

户李兴住 一段六十亩 户张富昌 一段五十五亩

户索住子 一段五十五亩(24)

在这一份由两片残文书拼合为一的文书中,共残剩13户,就有11户拥有如此集中的一段大面积土地,这必然是土地兼并、集中的结果。

因此,仅就此而言,我们如果把万子、胡子家两段土地的集中成大片的现象,与之作一比较,认为均反映了到归义军曹氏时期土地兼并、集中这个过程,虽有可能是一个“偶合”,但二者之间亦并非没有具有共性的可能。

池田教授的“附录”记载该件文书背部尚有三行字,其中两行记云:

十一月七日陵司官□□王都头

三界寺

早在1981年,已故日本京都大学藤枝晃教授来南开大学历史系讲学,笔者有幸聆听。藤枝教授指出,三界寺为吐蕃占领敦煌时所建,藏经洞所出大量写本讲经,多有押“三界寺”之印,此寺直到归义军曹氏统治时尚存(当时藤枝教授的讲学,作了课堂录音及记录,讲毕后,由部分听课者整理出,笔者亦得参预,后又经藤枝教授归国后审定)。故本件应作于“三界寺”建立之后。

至于都头之衔名,始见于唐僖宗中和三年(883)。黄巢义军攻陷长安,僖宗逃往成都,令宦官田令孜为十军十二卫观军容制置左右神策护驾使。(25)令孜“募神策新军为五十四都,离为十军……诸都又领以都将,亦曰‘都头’。”(26)作为中国古代武官之一特色,即始置之时位高,而后逐渐降低。以“都头”而言,始为神策五十四都之将领,而到宋代打虎之武松,在阳谷县任“捕快”,亦得一“都头”之职。在本件图后所见“王都头”之衔名,也正反映了在9世纪末,或10世纪之初“都头”地位下降的这一过程。(27)从而表明这份文书制作年代,应在9世纪末“都头”之衔出现,并逐渐地位下降之后。

以上三点的推测,若要单就某一点来作为本件文书的断代依据,均似乎不足以成立,但是综考此三点,从而考定制作于9世纪末至10世纪归义军曹氏某个时期,亦可聊备一说。

关于平面图的制作在中国始于何时,《周礼》小司徒条云:

乃经土地,以稽其人民,而周知其数……乃经土地,而井牧其野。(28)

根据该条郑玄注、贾公彦疏,均未讲到有作图之事。

又,孟子见滕文公曰:

夫仁政,必自经界始。经界不正,井地不均,谷禄不平。是故,暴君汙吏,必慢其经界。经界既正,分田制禄,可坐而定也。(29)

从郑氏注中,未见正“经界”是指作出表明土地“四至”的“平面图”。

又,汉孝文帝后元年(前164)诏云:

夫度田非益寡,而计民未加益。(30)

该条颜师古注云:

度谓计量之。

由此可见,汉初之“度田”,亦非作出“平面图”。

在唐代,传世文献无疑远比唐以前为多,特别是敦煌吐鲁番文书的发现,引起了唐史研究的改观。唐行实行“均田制”,在一般“均田民”的土地中,既有通过“均田令”授予的小块土地,同时还有旧有、继承、买卖所得土地,而土地兼并的势头与日俱增。在西、沙两州有关户籍、手实、土地还授文书中,我们所见到的,依然是采用文字脚注的“四至”记载的方式。在众多公私文书中,不仅未见到土地的“平面图”,也未见到“田图”这一形式。笔者曾撰《唐“籍坊”考》一文,(31)曾涉及高昌县下某户在柳中县的田亩“四至”及方位记载有疑,高昌县判付柳中县“籍坊”勘查,这里不见有查据“田图”的记载,依然是据柳中县属于籍坊的段面及方位、“四至”记载核正。

这里并不表明中国古代尚不能绘制“平面图”。事实上,《周礼》记职方氏之职掌:

掌天下之图,以掌天下之地。辨其邦国、都、鄙、四夷、八蛮……之人民。(32)

该条郑玄注“天下之图”云:

如今司空舆地图也。

又见《史记·荆轲传》云:

(燕王)愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县……及献燕督亢之地图。(33)

清黄生考“督亢”之图云:

督亢犹言首尾,人身督脉在尾闾穴,亢为咽喉,故首尾谓之督亢,言尽燕地之所至为图也。(34)

又见《史记》、《汉书》之《萧何传》中,记刘邦克咸阳后,诸将争夺金宝,而萧何独先入收秦丞相御史府律令图书藏之。沛公(刘邦)具知“天下阨塞、户口多少、强弱处、民所疾苦者,以何得秦图书也。”(35)正因得秦之“地图”,故刘邦在楚汉相争之时,能知“天下阨塞”,故有利作战,从而表明应已有全国之“平面图”绘制技能。

但直到唐代,即令因行“均田制”,有关均田民“受田”段亩,有通过“均田令”授予之“公地”,也包括私有而名义上仍纳入“均田制”轨道中的地段,但依然采取段亩“四至”记载法,而未作出“平面图”。个中缘故,可能是手续过于复杂,可能还因为“均田制”下租调的征收还是以“丁身为本”,因此关键在于掌握人口,尤其是按制应交纳赋税及服役的那部分人口。这一点,在吐鲁番出土若干份西州高昌县的残“乡帐”及沙、西二州的残“点籍样”文书中,可以见到。(36)故此,无须作出土地的“平面图”,而不是唐代尚没有手段与能力绘制出表明土地占有的段亩平面图。就是唐行“两税制”,改“丁身为本”之原则为“以资产为宗”后,亦不见有绘制“平面图”之制。

这份图是否归义军统治沙州时所创之制?就敦煌出土文书(指社会经济类)而言,归义军时期所占比重,远超过此前,尤其是归义军曹氏时期。这时期相当于五代后期到北宋初。但此图仅一见,其他所有文书中,也从未见过绘制“平面图”的痕迹。因而可以断定归义军统治时期并无此制。

由上可见此件“园地图”,只标“万子”、“胡子”二人名,连姓氏均未标出,亦不知何人为户主。这种情况,明显不符合唐、宋之制,因此,只能是私人行为的结果。而其目的可能在于表明兄弟两人共同拥有田、园、园场的数量和方位,也可能还为今后分家析财作一依据,也算聊备一说。但无论如何,直到归义军曹氏时期,尚未出现官府行为的制度,本件“田园图”仅属个别家庭的行为。

直到南宋时推行“经界法”,制“鱼鳞图”,置“砧基簿”,方始见到在南宋境内推行制作“田图”之制。南宋高宗绍兴十二年(1142),左司员外郎李椿年上言“经界”不正“十害”,议行“经界法”。高宗诏专委李椿年措置,遂设立“经界局”,由平江府(今苏州)开始,逐渐推广至两浙、诸路。有关“经界法”,前辈学者多有研究,遂成定论。其中已故华山教授与王德毅先生之专题研究,最为精当。(37)而笔者不习宋史,只能老老实实吸取华、王二位先生成果,用以说明问题。

李椿年的建议与执行,无疑是古代核实土地占有状况的措施之新创举,“鱼鳞图”的措施也直接影响到明代的“鱼鳞图册”。所惜《宋史》未为之立传,其事迹散见于《宋史》诸纪传、《续资治通鉴长编》、《宋会要辑稿》、《文献通考》等书中。李椿年将土地占有的不均,归咎于“经界之不正”,他说:

仁政必自经界始……富者日益兼并,贫者日以困弱,皆由经界之不正。

这里,李椿年引用了孟子的名言,丝毫未提到南宋以前,正“经界”曾制作过反映土地占有的“平面图”。然而按中国封建社会官民在设制或著书立说,例要征引“古人所云”,从而足证绘制反映土地占有而制作“鱼鳞图”——即绘制土地占有“平面图”,是前所未有的创举。

“鱼鳞图”的制作,是以最基层的“保”为基础,将本保范围内,大则山川道路,小则人户田宅、顷亩阔狭,皆一一描图,使之东西相连,南北相照,各得其实。再合十保为一“都”之图,最后合一县所辖诸都图为县图。南宋时的“鱼鳞图”今已不可见,但从现存明代之“鱼鳞图册”,尚可窥见宋制之一斑。“经界法”的目的,在于通过“鱼鳞图”、“砧基簿”以核实土地占有状况,最终解决税收问题。

由于官吏豪绅(甚至包括薄有田产者)的反对与阻挠,在实际执行过程中,必然是困难重重,由“走样”、徒具形式,直到夭折。(38)因此,有关古代日本的“条里平面图制”,笔者亦曾听到日本学者对这一制度实施的实际可能性表示怀疑。

《万子、胡子田园图》不过是一份图,笔者之所以不惜笔墨繁琐考证,除因断代的需要,更主要在于试图解答一些日本学者提出的问题。而结论不过是,这份“田园图”只是个人行为,直到南宋绍兴年间,因推行“经界法”,创制了“鱼鳞图”,政府方开始制作“田图”。而日本在“大化革新”时虽大量吸取唐代制度,并对日本自身的发展产生深远广泛影响,但8世纪出现的“条里平面图制”,却是日本自身的创举。

(载《敦煌吐鲁番文书论丛》,甘肃人民出版社2000年版)

注释:

①刘复:《敦煌掇琐》(中)四七。

②参见商务印书馆编《敦煌遗书总目索引·伯希和劫经录》,商务印书馆1962年。

③池田温:《中国古代籍帐研究》,日本东京大学东洋文化研究所1979年版。

④参见唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》(二),全国图书馆文献缩微复制中心1990年版。以下凡涉及此书,均简称《释录》。

⑤金田章裕:《古代日本的景观》第一章,吉川弘文馆1993年版。

⑥参见金田章裕、石上英一、镰田元一、荣原永远男编《日本古代庄园图》,东京大学出版社1996年版。

⑦参见段玉裁《说文解字注》,上海古籍出版社1981年版。

⑧王永兴:《唐天宝敦煌差科簿研究——兼论唐代色役制和其他问题》,载《敦煌吐鲁番文献研究论集》,中华书局1982年版。

⑨《释录》(二):《唐大顺二年正月沙州翟明明等户状》、S.4172《宋至道元年正月沙州曹妙令等户状》。

⑩参见《释录》(一),书目文献出版社1986年版。

(11)《大唐六典》卷三户部郎中员外郎条,广池学园事业部本,1973年版。

(12)参见许慎《说文解字》口部,中华书局1963年版。

(13)参见梁·顾野王《大广益会玉篇》第二九卷口部,中华书局1987年版。

(14)《说文解字》土部。

(15)《大广益会玉篇》卷二土部。

(16)参见《敦煌》,甘肃人民出版社、江苏美术出版社1990年版。

(17)参见《十三经注疏》之《毛诗正义》卷八《豳风·七月》,中华书局1980年版。

(18)参见贾思勰著、缪启愉校释《齐民要术》卷三杂说第三十,农业出版社1982版。

(19)顾野王《大广益会玉篇》卷二二广部。

(20)参见池田温著、龚泽铣译《中国古代籍帐研究》,中华书局1984年版。

(21)《释录》(一),《唐大历四年(769)沙州敦煌县悬泉乡宜禾里籍》。

(22)《释录》(二)。

(23)《释录》(一),《唐大历四年沙州敦煌县悬泉乡宜禾里籍》,第52行。

(24)《释录》(二),《宋至道元年正月沙州曹妙令等户状》。

(25)参见《新唐书》卷二〇八《田令孜传》,中华书局1975年版。

(26)参见《新唐书》卷五〇《兵志》;又见《资治通鉴》卷二五五僖宗中和元年三月条,中华书局1956年版。

(27)虽然归义军官制和当时中原官制相较有其相对独立性,但其时中央官制对它的影响仍不可否认。如“押衙”一职,在唐安史之乱后大量出现,而归义军时期亦有“押衙”官职,“都头”官名在沙州出现,估计亦与受中原影响有关。

(28)《十三经注疏》之《周礼注疏》卷一一。

(29)《十三经注疏》之《孟子注疏》卷五上滕文公章句上。

(30)参见《汉书》卷四《文帝纪》,中华书局1962年版。

(31)《武汉大学学报》1983年第3期。

(32)《十三经注疏》之《周礼注疏》卷三三职方氏条。

(33)参见《史记》卷八六《荆轲传》记蒙嘉言,中华书局1959年版。

(34)参见黄生撰、黄承志《字诂义府合按》之《义府》卷下督亢条,中华书局1984年版。

(35)《史记》卷五四《萧相国世家》、《汉书》卷四三九《萧何传》。

(36)参见朱雷《唐代“乡帐”与“计帐”制度研究》。

(37)参见华山《宋史论集》,第198页,齐鲁书社1982年版。王德毅:《李椿年与南宋土地经界》,台北:《宋史研究集》,第75辑。

(38)参见梁太济《经界法》,载《中国大百科全书》中国历史卷第三册,第489页,中国大百科全书出版社1992年版。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;