敦煌藏经洞出土的这份文书,经唐耕耦先生考定,此“乙未年”为公元935年,亦即后唐末帝清泰二年。契中记云:

1乙未年十一月三日立契,塑匠都料赵僧子,伏缘家中户内有地

2水出来,阙少手上工物,无地方觅。今有腹生男苟子,只(质)典与

3亲家翁贤者李千定……

4……自典已后,人无雇价,物无利润。如或典人苟子身上病

5疾疮出病死者,一仰兄佛奴面上,取于本物。若有畔上及城

6内偷却,高下之时,仰在苟子祗当……

7……限至陆年。其限满足,容许

8收赎。若不满之时,不许收赎……

10 只典身男苟子(押)

11 只典口承兄佛奴(押)

12 商量取物父塑匠都料赵僧子(押)

(后略)①

上引文书中,称赵僧子将“腹生男”质典与他人六年,用以换取“典直”。虽到期限,可以收赎,不同于奴婢。但六年之中,则有同奴婢。而赵僧子只因“家中户内地水出来,阙少手上工物,无地方觅”。出于无奈,不得不出此下策。但“地水”究系何色怪物,一旦“出来”,逼得赵无奈将腹生子质典与人六年为奴。将身价以换“手中工物”,用治“地水”出来。

有关“地水”一名,在敦煌文书中,尚有多处可见,为考其名义,自不得不繁琐征引若干文书于下:

一、P.2222背《唐咸通六年(865)正月张祗三请地状》记:

1敦煌乡百姓张祗三等 状

2僧词荣等北富鲍壁渠上口地六十亩。

3右祗三等, 司空准 勑矜判入乡管,未

4请地水。其上件地主词荣口云,其地不办承料。

5伏望

6将军仁明监照,矜赐上件地,乞垂处分。

(后略)②

有关归义军时期的“请田”之制,不少学者做出了成绩,因本文不涉及“请田”之制,故此处不欲引证。但本文行2记欲“请”之地亩数,然行3至行4称“未请地水”,还望“将军仁明监照”,“矜赐”与张祗三。则在此处,“地水”又非前见之会带来灾难的“怪物”。

二、P.3443《壬戌年(902或962)胡再成养男契》:

1壬戌年……胡再成,今则遂养同母弟兄王保住男

2清朵作为腹生子……自养已后,便须孝养

4并共永长,会子停之亭支一般,各取一分。

(后略)③

胡再成因无子嗣,故将同母弟保住之子清朵过继收养。作为养子的义务,便是“孝养”义父义母。其权力即应享有养父母之家产,包括“城内屋舍”、“城外地水”,及属动产皆是养父母与养子“亭支”,“各取一分”。蒋礼鸿先生指出“亭”即“均平”。④

又见同类立嗣文书,《宋乾德二年(964)史汜三立嗣文书》⑤,史汜三家因无子嗣,将兄史粉堆“亲男原寿”过继作“腹生亲子”。作为养子之权力,也如同上引文书,养父之“所有家资地水活业什物等”,养子原寿亦可参与“亭”分,“各取一分。”

上引之两件收养继子文书,在除了养子必须承担的义务外,还应与养父母共享家产,其中一项即“地水”。很明显,这与赵僧子“家中户内有地水出来”这一怪物,显系不同。

除“地水”外,我们还见到另一种称谓“田水”。S.2174号文书《天复九年(909)董加盈兄弟三人分家契》中,董加盈与弟怀子、怀盈三人立契分家:家内“所有些些贫资、田水家业,各自别居,分割如后”。从分家契中,可知三人所分,包括土地、房屋、园舍、牲畜,乃至果树、粮食、布等等。⑥比照前引两收养立嗣文书,可知“地水”即“田水”。而“田水”也非“怪物”。

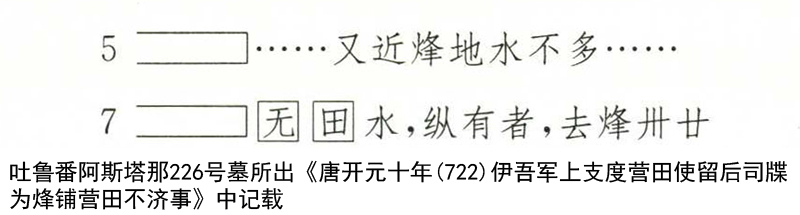

在吐鲁番阿斯塔那226号墓所出《唐开元十年(722)伊吾军上支度营田使留后司牒为烽铺营田不济事》中记载云:

8□□上,每烽烽子只有三人,两人又属警固,近烽不敢

9不营,里数既遥,营种不济……

12牒称伊吾军牒报□□□烽多无田水……⑦

由上引可见,“地水”与“田水”之名,同出于一件官文书之中,同是讲到烽铺之类,均属“警固”机构⑧,均要遵制“营田”。作为“烽”,皆置于高处或砂碛之中,近处不仅少有可耕之地,且未必有可供灌溉之水源。故云“近烽之处”,少有“田水”或“地水”。也可据之判断“田水”、“地水”,即将耕地与水源合称。这里即可解释立嗣、分家及请地文书中之“地水”、“田水”之名相通。

在日本大谷探险队于吐鲁番所得之《武周长安三年(763)三月典阴永牒》中记载云:

1甘凉瓜肃所居停沙州逃户

2……上件等州,以田水稍宽,百姓多

3悉居城,庄野少人执作。沙州力田为务,

4小大咸解农功,逃迸投诣他州,例被招

5携安置,常遣守庄农作……⑨

这里讲到甘凉瓜肃四州,由于“庄野少人执作”,因而“田水稍宽”。故善于务农之沙州逃户,多被荫庇逃户之主人派去务农。从而表明甘凉等四州之土地及可供灌溉之水源“稍宽”。此亦可证前说,“田水”应包括耕地与水源。

但这个解释,并不能说明赵僧子家中户内出来的怪物——地水,究系何色。

就在P.3560背《沙州敦煌县行用水细则》中,我们见到了“田水”的又一种解释。据此文书所记:

73……其水迟疾,田水多少,无有准定

86……随天寒暖,田水多少,亦无定准……⑩

这份“用水细则”,是敦煌县根据“水部式”规定,结合敦煌县之渠道灌溉实际状况以及习俗与乡规民约所制定的渠水灌溉之细制,规定按作物生长季节的不同,既能“周遍”灌溉,保证用水,又能照顾高下种地之需,节约用水。这里可见,“田水”也即渠道灌溉田地之水的专名,与前见有所不同。

又据唐人李贽所纂《纪事珠》田水声条云:

渊明尝闻田水声,倚杖久听,叹曰秋稻已秀。(11)

此记陶隐居之情趣。能耳闻之“田水声”,即指秋灌之水流声。因此,从狭义而言,“田水”、“地水”之名义,即指灌溉之水。

由于沙、伊二州,降雨量极微少,土地耕作所需之水,全靠渠道引入,故光有土地,而不能取得灌溉用水,则颗粒难收。故前引“行水细则”反映了灌溉用水之重要性。在吐鲁番出土文书中,我们见到从十六国、麹氏高昌国到唐代西州,对水利管理之严格,也如同沙州一样。

由于当时渠道管理之大权,掌握在地方政府手中,因而有种种之规定。在麹氏高昌立国到唐代之西州时期,但凡土地租佃契约中,除规定佃户交租外,皆有一项规定有关用水浇灌的责任,即“渠破水谪,仰耕田人了”。由于租佃人取得所租耕地,就应保证该段土地之渠道的完整。若有损坏,使渠水流散,造成损失,官中必然要责罚。“谪”字,诸字书所引诸类古籍,皆作“责”、“罚也”。在敦煌文书中的租佃契中,虽未见类似前引吐鲁番租佃契中明确规定佃田人义务的条文,但在S.1897号文书《后梁龙德四年雇工契(样式)》中云:

11……或若浇溉之时,不慎睡卧,水落在

12□处,官中书罚,仰自祗当。(12)

这里讲的是雇主规定雇工的义务,即在行水浇溉之时,须时时注意,如若偷懒“睡卧”,造成水的浪费,导致“官中书罚”,必由雇工承担责任。

由此可见,赵僧子“家中户内有地水出来”,即是其家所耕作地段内,灌溉渠道出现破损,必会造成渠水外溢。据立契之月,知是在隆冬之时。此地处塞外边沿之敦煌,天寒地冻,未必有渠水流出的现象发生,但亦应尽快修补。由于赵僧子“阙少手中工物,无地方觅”。根据敦煌藏经洞出土的某些“渠人转帖”,我们得知渠道维修,除了人工之外,还需若干器材,据统计有:白刺、柽(当即柽柳)、壁木、以“茎”作单位的“拎(掘)”、以“束”作单位的“枝”。至于修渠道之工具,除习知的掘土挖沟的“锹”外,尚见有“大斧”、“锯链”,以及本人尚不明之“阿蓝”等。《壬午年五月十五日渠人转帖》特注明修渠之人“须得壮夫,不用厮儿”。(13)大约赵僧子家地段渠道破坏严重,又由于西北之黄土不同于江南,后者粘性重于西北,故易于挖掘成较坚实而又不易渗漏之渠道。前者土质见水易渗漏,且易于崩坏。故一旦崩坏,修治时即须用前所引之树枝、柴草,甚或木料,以助修治令固。

由此可见,“地水”亦可称作“田水”,西北之地依靠渠水灌溉,有耕地而无灌溉渠水之份额,如今之农家谚语所云“有土无水没得谷”,因而往往田与水合称作“地水”、“田水”。但从狭义而云,赵僧子典儿契中之“地水”与《敦煌县行用水细则》中之“田水”,即专指灌溉用水。

(原载《魏晋南北朝隋唐史资料》第17辑,武汉大学出版社2000年)

注释:

①唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第2辑,第50页,全国图书馆缩微复制中心1990年版(以下简称《释录》)。

②《释录》第2辑,第468页。

③同上,第155页。

④蒋礼鸿主编《敦煌文献语言词典》,第316页,杭州大学出版社1994年版。

⑤《释录》第2辑,第156页。

⑥同上,第148—149页。

⑦唐长孺主编《吐鲁番出土文书》(图文本)第4册,第90页,文物出版社1996年。

⑧李筌著、盛冬铃译注:《神机制胜太白阴经》第55、56页,卷五烽燧台篇第四十六、马铺土河篇第十七,河北人民出版社1991年版;王文锦等点校《通典》卷一五二《兵典五·守拒法》,第3901页,中华书局1988年版。

⑨《释录》第2辑,第326页。

⑩唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,第398—399页,书目文献出版社1986年版。

(11)《说库》,浙江古籍出版社1986年版,本据上海文明书局石印本影印。

(12)《释录》第2辑,第59页。

(13)《释录》第1辑,第400—409页,所收之七、十、十一、十二、十三、十六、十九、廿一诸件渠人转帖。

藏文书法精粹/朱雷著;上海: 上海古籍出版社, 2012 ;