唐代京城长安在今陕西西安地区,是当时全国政治、经济和文化中心。自中华人民共和国建立以来,在这一地区出土了大批石刻、陶俑、三彩俑、金银器皿,还有壁画。在这些器物与壁画上有不少唐代乐舞的形象。本文仅就其中部分乐舞形象加以粗略的分析,重点是当时西域地区(主要在今新疆地区)乐舞即所谓胡乐对中国内地的影响。

一 唐乐舞石座和白石观音伎乐座

乐舞石座为陕西省博物馆旧藏,现陈列在该馆石刻艺术室内,座上石像已佚。座呈长方形,长92、宽49、通高28厘米。仅在石座中部的长一、宽二的三面刻有8个壸门,内刻乐舞伎,作深肉雕。除正中两个为舞伎外,其余6个均为乐伎,在两个壸门间有线刻蔓草图案。

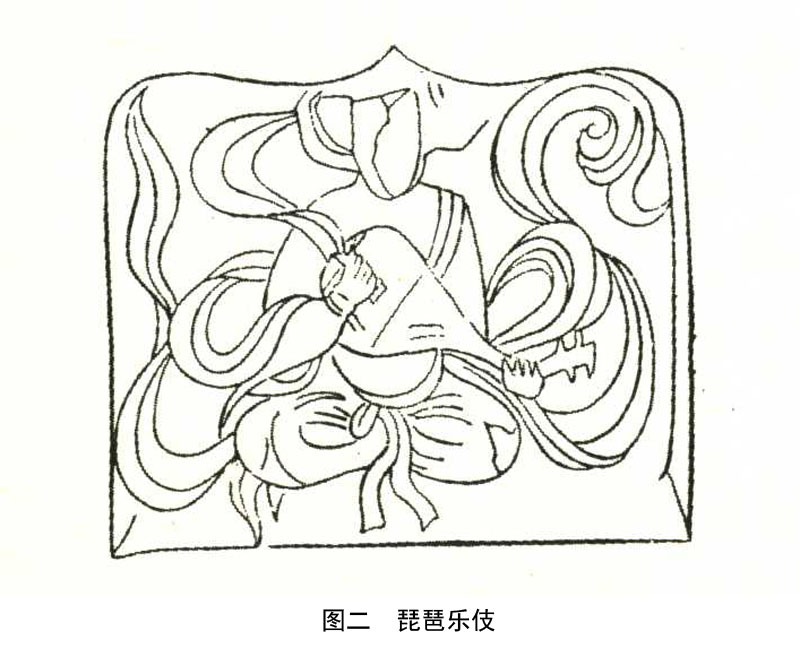

石座正面雕有两个婆娑起舞的女舞伎,身披飘带,头戴宝冠,上身袒露,下着贴身羊肠裙,赤脚。它们相对而舞,一手左垂,另一手则右垂,舞态婀娜(图一)。正面左乐伎头已残,盘腿坐,服饰与舞伎大致相同,怀抱琵琶(图二)。琵琶絃柱已残,从其形制看,是属于“充上锐下”的曲项琵琶。乐伎手中有拨器,拨弹。正面右乐伎与左乐伎服饰同,唯手中乐器已佚。从其两手置胸前、好像在拍击什么乐器的姿态推测,此伎可能正在击拍板。《旧唐书·音乐志二》记:“拍板,长阔如手,厚寸余,以韦连之,击以代抃”。在隋唐的胡乐中,用以为看乐节奏。琵琶、拍板伎位居石座正面,可知此二件乐器可能是当时的主要乐器。

左侧面两乐伎,服饰、姿态与琵琶、拍板伎同,一系吹奏筚篥(图三),一系吹奏排箫。筚篥非中原汉族原有乐器,《乐府杂录》说:“筚篥,本龟兹国乐也。”箫,传说为舜所造,十管,中原汉族原有此器,但在胡乐中也有。管的数目不等,有十六管,有二十一管等。右侧面两乐伎已残,但从残石形状上看应是笙。一乐伎双手平举左边,齐嘴,无疑是在吹奏横笛。

白石观音像系一九五二年在陕西西安市东郊唐兴庆宫景龙池遗址出土,通高73厘米。像下为二层石座,下层莲花座四周刻有六个壸门,每个壸门内浮雕一乐伎。其服饰、动态与上述石座左侧乐伎相似(图四)。正中的壸门内刻一盘腿坐着吹排箫的乐伎(图六),向左依次为横笛(图五)、腰鼓(图七)、铜钹、筚篥、拍板伎。比上述乐舞石座少一个琵琶伎,多一个铜钹伎。“铜钹,亦谓之铜盘,出西戎及南蛮。其圆数寸,隐起若浮沤,贯之以韦皮,相击以和乐也。”①

从以上两个石座的造型及乐舞形象可以断定它们应是唐代的遗物。其中长方形石座的乐舞形象与敦煌莫高窟中属初唐的220窟南、北壁的“西方净土变伎乐壁画”很相近,特别是两个相对起舞的舞伎,不论服饰、舞姿都极为相似。②惟石座乐舞伎的飘带较壁画舞乐伎繁缛,接近盛唐风格。而石座蔓草图案又不像开元、天宝时那样肥厚,乐舞伎脸庞也不如开元、天宝时丰满。据此断定,此石座应属盛唐初期的作品。白石观音像的时代,从其造型丰满,壸门内复杂肥厚的纹饰来看,大约属盛唐至中唐时的作品。

两石座乐伎所执乐器有琵琶、拍板、横笛、箫、腰鼓、筚篥、铜钹等八种,基本上是被称为“胡乐”乐器。在唐初的九部乐、十部乐中,它们与其中的胡乐,如天竺部、龟兹部、高昌部、安国部、疏勒部的乐器最为接近。有关统计,详见下表。

从表上看,两石座乐伎与龟兹部又更为接近。两石座与佛教有关,而龟兹乐本身受印度乐系影响很深。③印度是佛教的发源地,其乐舞基本上是与佛教音乐有关。总之,从两石座乐伎所执乐器,与佛教的关系以及唐代流行龟兹乐的情况来分析,此两石座之伎乐当为龟兹乐表演者。

龟兹即现在的新疆库车一带,历史上这里的人民一直是以能歌善舞而闻名。④龟兹乐是龟兹当地的人民在本地传统乐舞的基础上吸取了外来乐舞的一些特点,创造和发展成为具有本民族独特风格的乐舞。最早传入内地是在公元三八四年,后凉吕光灭龟兹后,“因得其声”⑤。后凉亡后,龟兹乐也散佚。到了后魏至隋,新疆各地的乐舞开始大量传入内地,其中龟兹乐最为流行。《旧唐书·音乐志二》记:“自周、隋已来,管弦杂曲将数百曲,多用西凉乐,鼓舞曲多用龟兹乐,其曲度皆时俗所知也。”而所谓“西凉乐”,实际也是“变龟兹声为之”⑥。龟兹乐至隋,有西国龟兹、齐朝龟兹、土龟兹等凡三部。“开皇中,其器大盛于闾闬。时有曹妙达、王长通、李士衡、郭金乐、安进贵等,皆妙绝弦管,新声奇变,朝改暮易,持其声技,估衍公王之间,举时争相慕尚。”⑦开皇年为581~600年。当时东工万宝常等,则从龟兹乐工苏祗婆那里,吸取了龟兹乐七调,融会贯通在中原传统的俗乐之中,影响尤大。⑧隋代的九部乐、唐初的九部乐、十部乐中都有龟兹部。而后,唐代的坐、立二部,基本上也用龟兹乐。⑨所以,隋、唐时代以龟兹乐为主的胡乐与传统汉族的清乐,成了当时乐舞的两大主流。以后,两者又相互融合,达到了很高的成就,对以后的乐舞发展有很深远的影响。

二 胡部新声和出土的两组盛唐乐舞诵

陕西西安地区出土的唐代乐舞陶俑、三彩俑数量很多,这里仅想谈谈两组较为典型的:一是一九六〇年在西安西郊插秧村出土的一组乐舞陶俑;一是西安中堡村出土的三彩骆驼载乐俑。插秧村出土的一组乐舞俑共八人,舞俑二人(皆为男性),乐俑六人。乐俑所执乐器有笙、笛、箜篌、拍板,内一人似拍手和乐,六人皆席地而坐(图见《陕西省出土唐俑选集》图146)。中堡村出的骆驼载乐三彩俑也是八人。在驼背当中立一女舞俑,舞姿、神态与插秧村出土的一男舞俑极为相似。余为男乐俑,所执乐器基本与插秧村出土乐俑一样,仅多一名吹尺八箫的乐俑,皆盘腿环坐于驼背上(图八、九,又见《考古》一九六〇年第三期图版陆)。这两组乐舞俑都是盛唐时的遗物,乐器基本上同胡乐使用的乐器相同,而乐舞者均着汉族衣冠。根据这些特点,我们认为这两组乐舞俑的形象,应是盛行于开元、天宝时的“胡部新声”。

所谓“胡部新声”,据《旧唐书·音乐志二》:“又有新声,河西至者,号胡音声,与龟兹乐、散乐俱为时重,诸乐咸为之少寝。”《乐府杂录》也记:“太宗朝,三百般乐器内挑丝、竹为胡部。用宫、商、角、羽,并分平、上、去、入四声。其徵音有其声无其调。”可见,唐初已有胡部之名。又据《新唐书》、《通典》等书关于开元二十四年(735年)“升胡部于堂上”的记载,可知胡部新声自河西传入内地后,大盛于开元、天宝前后,以至于皇室升其于堂上,正式列入宴享音乐之内。元稹《立部伎》诗云:“宋沇尝传天宝季,法曲胡音忽相和。”注云:“太常丞宋沇传汉中王旧说云:明皇虽雅好度曲,然而未尝使蕃汉杂奏。天宝十三载(750年),始诏道调、法曲与胡部新声合作,识者异之。明年,禄山叛。”白居易《法曲美列圣正华声也》诗:“法曲法曲合夷歌,夷声邪乱华声和。以乱干和天宝末,明年胡尘犯宫阙。”下注与上元稹诗注同。今天看来,这种变革是合乎事物发展规律的、是进步的。诗人从这种变革中找寻出来“安史之乱”的征兆,无疑是欲藉此讽君也。

关于胡部新声使用的乐器,仅见段安节《乐府杂录》胡部所记:“乐有琵琶、五絃(琵琶之一种)、筝、箜篌、觱篥、笛、方响、拍板,合曲时抃击小鼓、钹子,合曲后立唱歌。凉府所进本,有正宫调大遍、小遍。至贞元初,康昆仑翻入琵琶。”可见胡部乐器基本上是胡乐乐器。段为唐末时人,所记似不够完全,但仍可作一参考。胡部乐器中也似以琵琶为主。箜篌也极为重要,故《乐府杂录》又记:“胡部中此乐妙绝,教坊虽有三十人,能者一两人而已。”

这种盛行于开元、天宝时的“胡部新声”,其始亦是唐代新疆地区的乐舞,首先传到今甘肃河西一带,经过河西汉族人民加以改造,并融合了汉族乐舞的特点而创造出新的乐舞。它是以当时新疆地区的乐舞(胡乐)为主体,乐器基本同胡乐,但又具有河西和内地汉族乐舞的一些特点。上述两组出土乐舞俑形象正反映了“胡部新声”的特征。

三 关于苏思勗墓乐舞壁画

一九五二年二月在陕西西安东郊发掘的唐代苏思勗墓墓东壁上,发现有一幅内容丰富、形象完整的乐舞壁画。发掘简报记乐舞壁画内容是:“中间舞蹈者是个深目高鼻满脸胡须的胡人,头包白巾,身着长袖衫,腰系黑带,穿黄靴,立于黄绿相间的毡上起舞,形象生动。右面置一黄毯,上为一组由五人组成的乐队,分前后两排,前排三人跪坐,分持竖笛、七弦琴、箜篌等乐器;后排立二人,一人吹排箫,一人以右手平伸向前,未执乐器。左面亦设黄毯,毯上乐队由六人组成,亦分为前后两排,前排三人跪坐,分持琵琶、笙和钹;后排立三人,一吹横笛,一击拍板,另一人以左手伸向前。”⑩

根据现场观察原壁画,简报中所记乐伎所执乐器中,竖笛、七弦琴二名似有误。唐代乐器中的所谓“七弦琴”。据《旧唐书·音乐志二》所记,形如琵琶,有十二柱。而壁画中乐伎所执为长条形器,像瑟,置于膝上弹弄,应为筝。《音乐志二》记载筝的形制与瑟同而弦少,有十二弦、十三弦两种。唐初的西凉乐、讌乐、清乐等均有筝,而在胡乐中无此器。筝又可分为弹筝和搊筝两种,此乐伎为手搊,无弹器,应为搊筝。又竖笛之名不见唐代文献记载。唐代直吹长管名“尺八”,为箫的一种;直吹短管为筚篥。此乐伎直吹短管,应为筚篥,而非竖笛。

画中两直立未执乐器的伎人,平伸左、右手,张嘴,似在歌唱。按唐人歌与舞往往紧密结合在一起,而且是“歌者不舞,舞者不歌”(11)。如唐代文献记载的,清乐有歌二,法曲有歌四,乐有歌二,西凉乐有歌二等.这种舞蹈加伴唱的形式是中国传统乐舞的特点。壁画如实反映了这点,而且把伴唱伎人的动态和放声高歌的形象描绘得淋漓尽致。

墓主苏思勗官至银青光禄大夫、行内侍省内侍员外,卒于天宝四年(745年)。其墓内的乐舞壁画当反映盛唐流行于一般上层贵族家族中的乐舞。盛唐流行的乐舞不外道调、法曲、胡部新声和胡乐四种,壁画乐舞属何类呢?

熊培庚认为,壁画中描写的舞蹈形象就是当时的“胡腾舞”。(12)熊培庚的根据是舞蹈胡人的动态与唐诗中描写胡腾舞有某些相似处,这个理由,恐怕是不完全的。一般说来,从乐器的种类和组合来判断唐乐的类别较为可靠,因为唐代遗存下来的文献记载乐器较详,易于分辨。各种类别的乐舞有一定的乐器伴奏,从乐器组成来分析,基本可知其类别。此壁画所表现的共有九种乐器:竖箜篌、搊筝、筚篥、排箫、曲项琵琶、笙、横笛、拍板、小铜钹。内除筝为传统汉族清乐乐器,拍板、笙为汉、胡乐皆具有的乐器外,其他均为胡乐乐器。它的组成与《乐府杂录》所记胡部乐器,除多一笙,少五弦、方响外,余皆同,就连小铜钹的记述也相吻合。

其次,乐舞壁画有伴唱的歌人二,这是传统汉族的清乐、法曲等特有的。此外,这组乐队没有各种类型的鼓,而胡乐的特点之一正是各种类型的鼓很多,这与清乐只有节鼓不同。据此,可以断定乐舞壁画反映的不是纯粹的胡乐,换句话说,它不是胡乐中的胡腾舞。从画中大部分胡乐乐器及舞蹈的胡人等方面来看,胡乐成分又占了绝大部分。因此,笔者认为,壁画中所表现的应是盛唐流行的、以胡乐为基础而融合了汉族传统乐舞特点的“胡部新声”。

四 西安何家村出土的舞马衔杯皮囊式银壶

一九七〇年十月在陕西西安南郊何家村出土的两瓮唐代窖藏文物,其中最引人注目的是“舞马衔杯皮囊式银壶”。壶“两面各有一马,马身涂金,颈系飘带,嘴衔一杯,昂首扬尾,似作舞状”。这是唐玄宗时舞马的真实写照。(13)根据新、旧《唐书》、《明皇杂录》、《唐会要》,以及一些唐诗的记载,可以对唐代舞马有一个较明确的了解。

玄宗时的乐舞发展到极盛的阶段。每当朝廷大的酺宴,或玄宗生日(即所谓“千秋节”),兴庆宫勤政楼前,就有盛大的宴会、玄宗受百官朝礼,接见、宴请外国使者和国内各民族首领。之后,即开始了内容丰富的大型歌舞、技艺表演。节目有雅乐、太常坐部伎、立部伎,散乐百戏,还杂以胡夷之技等。到后面,就轮到了舞马的节目。

先是舞马三十匹或百匹,分为左右两部。马身上披着华丽的锦绣,络以金银饰物,马鬃鬣饰以彩带,在“倾杯曲”的乐声中,“奋首鼓尾,纵横应节”的舞蹈。唐诗中描写舞马的舞姿时说:“连骞势出鱼龙变,蹀躞骄生鸟兽行”;“腕足徐行拜两膝,繁骄不进踏千蹄。*(上髟下不)髵奋鬣时蹲踏,鼓怒骧身忽上跻”(14)。舞马还登上三层床榻,旋转舞蹈如飞。最后,有壮士举着床榻,马静立于榻上,衔杯曲膝,周围有穿着淡黄衣衫的少年拿着乐器奏乐。这可算是舞马中最精彩的一部分了。

出土银壶两面所表现的舞马,正是鬃鬣上系着彩带,前腿直立,后腿曲膝,衔杯翘尾。这种情态也如当时的诗人在诗中所描写的那样:“更有衔杯终宴曲,垂头掉尾醉如泥”,“屈膝衔杯赴节,倾心献寿无疆”(15)。制作此壶的工匠们选取了舞马曲终时的舞姿加以艺术化的处理,突出一个“屈膝衔杯”的舞马,把它巧妙地安排在皮囊壶的两面,涂成金黄色,以之与银壶白色底相辉映。从工艺角度来看,这无疑是一件杰作。

舞马时所奏的乐曲,当时的文献均记为“倾杯曲”。据《隋书·音乐志》、《通典》、《通志》等有关记载,此曲名最早见于北周,隋代用之于清庙,因旧曲而作新词。唐贞观初,长孙无忌也曾作“倾杯曲”,后又有乐工裴神符作“胜蛮奴”、“火凤”、“倾杯乐”三首。又唐崔令钦《教坊记》曲名内有“倾杯乐”;《敦煌云谣集杂曲子》、《敦煌曲谱》也记有此曲名。此外,唐宣宗李忱喜吹芦管,自制有“新倾杯乐”。以上这些名为“倾杯曲”的乐曲是否是玄宗朝舞马时所奏之倾杯曲呢?北周和隋代用于清庙的倾杯曲显然不是。贞观时乐工裴神符所作“倾杯曲”可能是改编的隋代旧曲。神符妙解琵琶,所作三曲“声变清美,太宗深爱之”,显然应琵琶曲,而非舞马时喧闹的“倾杯曲”。至于《教坊记》、《敦煌云谣集杂曲子》等所记应为杂曲,也不像舞马时所用。宣宗自制的“新倾杯乐”与舞马时所用的曲子相差就更远了.既然如此,哪个才是舞马之倾杯曲呢?

考《唐会要》卷三三,“诸乐”条记:“太常梨园别教院,教法曲乐章等”,内有“倾杯乐一章”。《旧唐书·音乐志二》记:“太常又有别教院,教供奏新曲。”因此,笔者颇疑舞马之“倾杯曲”是玄宗自己或命乐工依前世倾杯曲(特别是神符之倾杯琵琶乐曲)改制的新曲,且专为舞马而作。玄宗既亲自教习舞马,又因精通音律,因此他为舞马制作新曲完全是可能的。

唐薛曜《舞马篇》云:“鉤陈周卫俨旌旄,钟镈陶匏声殷地。承云嘈囋骇日灵,调露铿鈜动天驷。”张说《舞马词》亦云:“足踏天庭鼓舞,心将帝乐踌蹰。”可知舞马时所用乐器有钟、磬、陶、匏之类的乐器以及鼓鼙等,大部为汉族传统的乐器。而由清乐发展而来的法曲,其所用乐器也主要是钟、磬、瑟、筝等汉族传统乐器。证之从上教法曲的太常梨园别教院有倾杯乐一章的记载,舞马之倾杯曲很可能是盛行于开元、天宝时的法曲。

天宝十四载(755年)安史之乱后,舞马就基本上停止。唐郑嵎《津阳门诗序》记载:“其舞马,禄山亦将数匹以归而私习之。其后田承嗣代安,有存者,一旦于厩上闻鼓声,顿挫其舞。厩人恶之,举彗亦以击之,其马尚为怒未妍妙,因更奋击宛转,曲尽其态。厮恐,以告。承嗣以为妖,遂戮之,而舞马自此绝矣。”田承嗣为代宗李豫时魏博节度使。

西安何家村出土的“舞马衔杯皮囊式银壶”上的舞马既然是在属法曲的倾杯乐曲声中舞蹈,是否可以说,舞马的乐曲是纯粹传统汉族的音乐呢?法曲起于隋代,基本上是由汉族传统的清乐发展而来。然而,在唐代它仍然受当时流行于内地的今新疆地区乐舞的影响。如法曲中的主要乐器琵琶就是秦汉时从今新疆地区的弦(弦鼓)演变而成的。法曲的代表作品“霓裳羽衣曲”,是玄宗因西凉府节度杨敬述所进“婆罗门曲”改编而成。(16)西凉邻近今新疆,这一婆罗门曲当得自今新疆地区。因此,玄宗改制的舞马“倾杯曲”也当直接或间接受到西域乐舞的影响。

更值得注意的是,就是这样一个受今新疆地区乐舞影响较小的舞马形象,却与皮囊壶式样配合在一起,形成一件杰出的工艺品。皮囊壶最早为中亚一带游牧民族所使用,有的学者据此认为“舞马衔杯皮囊式银壶”是外国传来的。以上对舞马形象的分析,可知这件杰出的工艺品必是中国内地工匠所造。中国古代中原地区与今中亚的友好往来十分频繁,外国人入居长安的甚多,多见史籍记载。皮囊壶这种用具想是早已随着这种交流而进入中国;因而唐代的能工巧匠在制作金银器时能借用它的式样。

(原载《文物》1978年第4期)

① 《旧唐书》卷二九《音乐志二》。

② 敦煌文物研究所编:《敦煌壁画》,文物出版社1959年版。

③ 向达:《龟兹苏抵婆琵琶七调考原》,载《唐代长安与西域文明》,生活·读书·新知三联书店1987年版等。

④ 在玄奘《大唐西城记》卷一记有,龟兹地区“管弦伎乐,特善诸国”。

⑤ 《隋书》卷一五《音乐志》。

⑥ 《隋书》卷一五《音乐志》。

⑦ 同上。

⑧ [日本]林谦三著,郭沫若译:《隋唐燕乐调研究》,商务印书馆1936年版。

⑨ 《新唐书》卷二二《礼乐志》。

⑩ 《考古》1960年第1期。

(11) 毛奇龄:《西河诗话》。

(12) 熊培庚:《唐苏思勗墓舞乐壁画图》,《文物》1960年第8、9期。

(13) 陕西省博物馆、文管会写作小组:《西安南郊何家村发现唐代窖藏文物》,《文物》1972年第1期。

(14) 张说:《舞马千秋万岁乐府词三首》,《舞马辞六首》,载《全唐诗》卷八七、八九,中华书局1960年版,第962、981页。

(15) 同上。

(16) 白居易:《霓裳羽衣歌》注,《白居易集》卷二一,中华书局1979年版,第460页。