猕猴王本生故事 浮雕 公元前2世纪

佛教本生故事,是讲述释迦牟尼佛在前世中无数次修行转世的故事。依据佛教灵魂不灭、因果报应、轮回转世的教义,佛教徒认为,释迦牟尼在修道成佛之前,曾经过无数次善行转世,历经磨难,最后才能修行成佛。早期的本生故事,多选用猕猴等有关题材,如图中的猕猴王本生,就是叙述释迦牟尼前世为猕猴王时爱护群猴,最后舍生救猴群的故事。

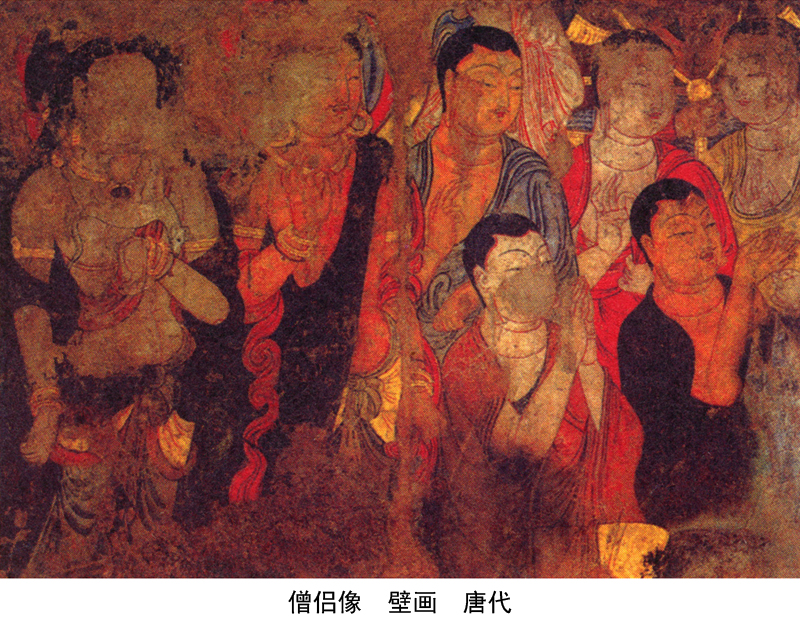

僧侣像 壁画 唐代

佛教认为,获得罗汉果位,可熄灭一切烦恼,圆满一切功德,永远脱离“生死轮回”之苦,可以受到人、天的供养。图中,众僧侣正力图通过修习,以净化诸业,得证果位。

佛陀弘法 布绘唐卡 清代

释迦牟尼在菩提树下经过长时间的冥思苦想,终于悟出了真谛,创立了佛教教义,开始了他的弘法生涯。他先后在鹿野苑、王舍城的竹林精舍、舍卫城的祗园精舍等处说法,被受教者尊为佛陀。图中,即是佛陀在鹿野苑、王舍城的竹林精舍等地弘法的情景。

阿弥陀佛造像 东魏

在中国众多的石窟和造像碑中,经常可以见到刻于佛龛龛楣上或造像背光上的七佛形象,形成一种雕刻题材。大乘佛教认为,佛是超人的存在,在无限的空间和时间内,每一世界、每一阶段佛教化众生,所以十方三世都有无数的佛。

菩萨铜像 北魏

菩萨,意译为“觉有情”、“度众生”,就是能求最高觉悟,教化众生,于未来成就佛果的修行者。这种普度众生的思想,是大乘佛教的教义。

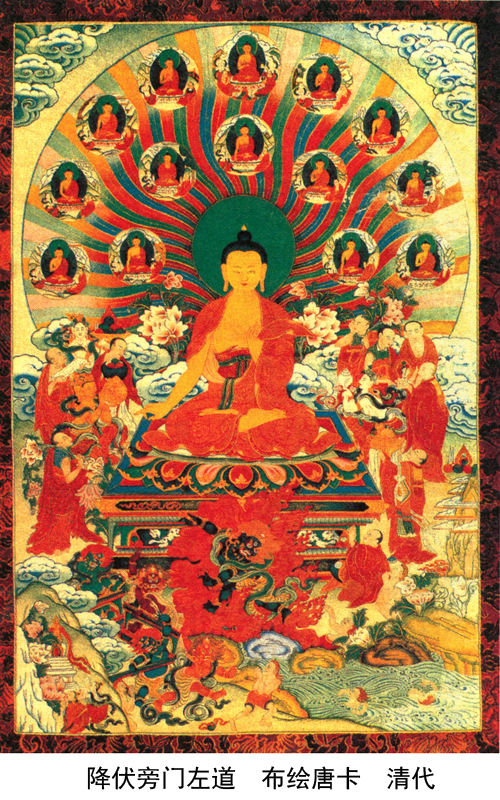

降伏旁门左道 布绘唐卡 清代

此幅唐卡画的是释迦牟尼成佛后,有许多外道与佛陀斗法,佛陀为了降伏傲慢的六师外道,便显现出各种神通,战胜了他们,并使其皈依佛陀的情景。

维摩诘谈教图 敦煌壁画 唐代

维摩诘,又译为维摩罗诘、毗摩罗诘,意思是以洁净、没有染污而称的人。维摩诘是一个在家的大乘佛教的居士。据《维摩诘经》载,维摩诘是古印度毗舍离地方的一个富翁,他勤于攻读,虔诚修行,能够处相而不住相,对境而不生境,得圣果成就,被称为菩萨,深得佛祖尊重。

佛传“降魔成道”图

此图发现于敦煌藏经洞,描绘了释迦降魔成道的内容。佛陀呈结跏跌坐于画面中央,手呈降魔印,头顶上有巨大的华盖,四周描画的是众魔军为阻止佛成道向其进攻的场面。画的两侧从上到下分绘各种姿态的佛像,以此表明佛超常的法力。

大唐西域记/玄奘(唐).—重庆:重庆出版社,2008年;