本卷围绕两个中心地点展开叙述,一是王舍城;二是那烂陀寺。那烂陀寺是印度最大、最壮丽的佛教寺院,也是当时印度文化的中心:玄奘在那烂陀寺留学五年,他拜当时的住持、一百多岁的戒贤法师学习《瑜伽师地论》,并在该寺研读了其他经典。

上茅宫城及王舍城诸地

香象池及外道发恶愿处 从菩提树向东渡过尼连禅河,那里有一片大森林,森林中有一佛塔,佛塔北有一水池,这是香象菩萨侍奉母亲的地方。如来在前世修菩萨行,生为香象之子,居住在北山之中,游走在这个水池的旁边。母象眼瞎,小象于是采藕根,汲清水,孝顺地供养母象,年复一年,从不懈怠。有一次,有一人在林中游玩时迷了路,徘徊惶恐,悲痛地哭叫,小象听后,心生怜悯,它引导此人走上了回家的路。没想到,此人回去后却向国王禀告:“我知道香象在森林中的位置,这是珍奇之物,大王可命人前去捕捉。”国王听进了他说的话,发兵前往捕捉,此人在前面引路,向国王指示象之所在,当此人用手指示的时候,双臂立刻脱落,犹如被斩断一样。国王虽然对此十分诧异,仍然绑住小象带回国都。小象被缚后,长期不喝水,不吃草,看管的人将此事向国王禀告,国王于是亲自前来询问。小象说:“我母亲双眼失明,我被缚多日,它一定饿了多日,我被缚于此,怎能安心进食?”国王同情其怜母之心,所以将它放走了。香象侍母处附近有一佛塔,塔前立有一石柱,从前,迦叶波佛曾在此静坐,旁边有过去四佛座位及散步遗迹。

从四佛座位处向东渡过莫诃河,到达一片大森林,林中有一石柱,是外道入定及发恶愿处。从前,有个名叫郁头蓝子的外道,志在脱离尘俗,他身居荒野之中,在这片森林中隐居,由于具备了五种神通,得第一有定,摩揭陀国国王对他十分敬重,每到中午时分,就请他到宫中进食。郁头蓝子凌空行走,来来往往,从不间断。摩揭陀国国王一到时候,便去迎接,郁头蓝子到后,国王又将他请上座位。有一次,国王要外出,于是想找一人为他处理留守事务,选遍了朝中大臣,却无一人能当此任。国王有一个小女儿,贤淑谨慎,容貌出众,她既贤能又是国王的亲人,是位最合适的人选。国王召来这位小女儿,对她说:“我马上就要出门远游,走之前,将向你托付事务,希望你尽心尽力,谨慎从事。那位郁头蓝仙人,素为我敬重,他每天按时来用餐,你一定要像我那样对待他。”说完后,就出门游历去了。国王的女儿受命后,按礼仪恭迎大仙,大仙到后,又把他引到座位上。郁头蓝子接触到女人后,心中起了欲界尘念,于是没有了神通,吃完饭回去时,不能凌空而行,心中既惭愧又羞耻,他对国王的小女儿说假话:“我习道入定,宁静安神,凌空往来,国人没有机会见我,我听说国人很早就想见我。先贤早有遗训,要利人为先,岂能只顾自己好,忘了帮助他人?我想从宫门走出去,平地回林中,让那些想看我的人,都获得福德。”国王小女儿听说后,即告知远近之人,当时,人们争先恐后地打扫街道,成千上万的人翘首大仙风姿。郁头蓝子从王宫步行回到了森林,他想静坐入定,可心猿意马却难以平静,他躲到林子中去,可林子中的乌鸦等鸟儿在不断鸣叫,他走到水池边,池中的鱼鳖却喧闹不止,他情散心乱,难以入定,于是心生愤怒,发下恶愿:“但愿我将来成为凶恶之兽,身子如狸,长上鸟的翅膀,身长三千里。两翅各长一千五百里,进森林就吃长翅膀的鸟,下水池就吃水中生物。”发愿后,愤怒之心惭惭平息,勤修一会儿后又恢复了原来的定力。不久,便死去,转生第一有天,寿命达八万劫。如来预言,他的八万劫寿命结束后,就会如其所发恶愿,获得丑陋之身,从此在恶道中轮回,永无出离之日。

鸡足山 从莫诃河东岸进入大森林,走一百余里,到达屈屈吒播陀山(唐语称为鸡足山),也称窭卢播陀山(唐语称为尊足山),该山山势高峻,崖壁陡峭,沟壑深不见底,山坡溪谷之间,都是高大的林木,茂密的青草漫山遍野,三座高耸的山峰,刺破云霄,与天相接。后来,尊者大迦叶波在山中涅槃,人们不敢直呼其名,故称其为尊足,此山也称尊足山。大迦叶波,是如来的亲传弟子,他获得了六种神通,具备八种解脱,有一次,如来化缘回来,行将涅槃,他对迦叶波说:“我于多劫以来,勤修苦行,目的是为众生求得无上佛法,现在的愿望已经实现了。我现在将要涅槃,我把佛法托付于你,望你在人间弘扬佛法,万不可有失。我姨母所献的金缕袈裟,待慈氏成佛后,请送给他。按我遗法修行之人,如比丘、比丘尼、邬波索迦(唐语称为“近事男”。旧称伊蒲塞,又称优婆斯,又称优婆塞,均误)、邬波斯迦(唐语称为“近事女”。旧称优婆斯,又称优婆夷,均误),你应先行度化,使之跳出轮回。”迦叶受佛遗命,在人世弘扬佛法。结集结束以后的第二十年,迦叶厌弃人间无常,打算进入涅槃,于是他前往鸡足山,沿山北端攀登而上,走着屈曲盘绕的山路,到达西南山岗。那里山峰耸立,十分险阻,迦叶便以锡杖敲打山岩,只见锡杖所击,山岩就像被割开一样,山路就这样凿成了,他沿路而进,盘回曲折,到了山顶,面向东北,进入三座山峰之中,手捧如来袈裟而立,由于愿力巨大,三座山峰向他低头弯腰,以示敬意。至今这三座山峰的山脊是隆起的,仿佛是弯腰后隆起的背。后来,慈氏世尊出世,三度说法之后,仍有无数骄慢众生,他们登上此山,来到迦叶所在的地方,慈氏以指弹山,山峰自然裂开,那些骄慢众生看见迦叶以后,都不以为然,骄慢之心更甚。当时迦叶将金缕袈裟交给慈氏世尊,并致辞祝福,礼敬完后,身体升入空中,显示种种神变,化成大火,火化了身体,自己进入了涅槃。众人见此情景,大为惊讶,骄慢之心顿除,因而心有感悟,都证得圣果。所以,现今山上建有佛塔,在夜深人静之时,向远眺望,有时能见到如火炬般的光明,但若登山寻找,却又一无所见。

佛陀伐那山及杖林 从鸡足山往东北走一百余里,到达佛陀伐那山,该山峰高崖陡,山岩间有一石室,佛陀曾到过该室。石室旁有一磐石,帝释、梵天曾在此石上磨碎一种香料——牛头旃檀,涂饰如来,如今那石头上仍有浓烈的余香,五百罗汉的真神曾潜伏于此,那些感动神灵之人,有时还能见到,这些罗汉常作沙弥形貌,入村乞食,他们或隐或显,神奇的事迹,很难描述。

从佛陀伐那山谷往东走三十余里,到达泄瑟知林(唐语称为杖林),林内之竹长得又高又粗,漫山遍野。从前,有个婆罗门听说佛陀身高一丈六尺,心存疑虑,不敢相信,于是就用一丈六尺长的竹子来量佛陀身高。可是,在丈量的时候,不管用多长的竹杖,佛的身高都要高过杖端一丈六尺,每次丈量,佛陀的身体都是这样增高。婆罗门弄不清是什么原因,于是丢掉竹杖离去,竹子因而就在此地生根成长。竹林中有一座大佛塔,为无忧王所建。如来从前在此为天神、人间众生显神通、说佛法,时间达七日之久。

杖林中有位居士,名叫阇耶犀那(唐语称为胜军),他是西印度刹帝利种姓,生活简朴,喜好山林,隐居于脱俗之境,追求最高真理,对佛教和其他学派的典籍有极其深入的研究,言辞辩论,清雅高尚,仪表风范出尘脱俗。众沙门、婆罗门、各派学者、国王、大臣、长者、豪族,都争着和他来往,诚心诚意向他请教。求学的学生,十家就有六家都出自他的教诲。他年近七十,仍勤读不倦,后来其他的学业他都放弃了,只研读佛经,他自我鞭策,不分昼夜地勤奋用功。印度有个习俗,将香料捣成碎末,和而为泥,做成高五六寸的佛塔,将经文写好后,放入其中,称之为法舍利。小佛塔数量多了,就建一个大佛塔,将小佛塔全部放入其中,常年供养。胜军修持善业之时,口中宣讲佛法,教导后学之人,手中则做佛塔,修妙胜福田,晚上则绕塔礼拜,诵读佛经,静坐思考,废寝忘食,昼夜不怠。他一百岁时,仍志于学业,毫不松懈。三十年来,他共做了七拘胝(唐语称为亿)法舍利塔。每满一亿小塔,就建一座大塔,将小塔全部放入其中,隆重地供养,请来众僧,举办法会欢庆,那时,神光照耀,灵异显现。从此以后,那些佛塔时常会放出光明。

杖林西南十余里的大山之南,有两处温泉,水很热,从前如来变化出这些泉水,在水中沐浴,如今这些温泉还在,清澈不减当年,远近之人,都到此沐浴,经久不愈的病,一经此水洗涤,多能痊愈。其旁有一佛塔,是昔日如来散步之地。

从杖林向东南走六七里,到达一座大山,山岭前面有一石佛塔,从前,如来历时两三月在此为人、神讲说佛法,当时频毗娑罗王想来听法,就开山建道,修砌台阶,这条道宽二十余步,长三四里。

大山以北三四里处,有一座孤山,从前,广博仙人曾隐居于此,他在此处凿崖为室,遗址至今尚存,他的门人,至今还继承着他的学风。

孤山东北四五里处,有座小孤山,山中有处石室很宽敞,可容纳千余人,从前,如来历时三月在此为人说法。洞室上方有块大磐石,帝释、梵天曾在此研磨一种叫做牛头旃檀的香料涂饰佛身,石上余香,至今仍很浓郁。

石室西南角有个岩洞,印度人称之为阿素洛(旧称阿修罗,又叫阿须伦、阿苏罗,皆误)宫。从前,有个好事之徒,深通咒术,他邀集伙伴,连他一起,共十四人一同进入这个岩洞,在洞中走了三四里,忽觉豁然开朗,看见了以金银玻璃做的城市楼台,这群人走近后,一群少女站立门旁,欢喜迎接,对他们十分礼遇。于是他们慢慢进入内城,有两个婢女手捧盛满香料、鲜花的金盘,前来迎候,对他们说:“请先入池沐浴,身涂香料,头戴花冠,然后再入内城,这才很好。这位术士应快速入城。”其余十三人就去沐浴,下了水池后,却恍恍惚惚,若有所忘,发现自己坐在稻田中,位在岩洞之北的平原上,距离岩洞有三四十里。

石室旁边有一处栈道,宽十余步,长四五里。从前频毗娑罗王想到佛的住处,于是凿岩石、通河谷、砌台阶,修建了一条到达佛住处的道路。

上茅宫城 从这座大山往东走六十余里,到达矩奢揭罗补罗城(唐语称为上茅宫城)。上茅宫城位处摩揭陀国正中,是该国先王的国都,盛产上好的吉祥香茅,所以称之为上茅城。高山从四周环绕全城,作为该城城墙,城西与山间小径相通,城北有出山之路,整个城东西长,南北狭,方圆一百五十余里,内城遗址尚存方圆三十余里。羯尼迦树遍布山间的路旁,树花散发特殊香味,色彩灿若黄金,暮春之月,林间一片金色。

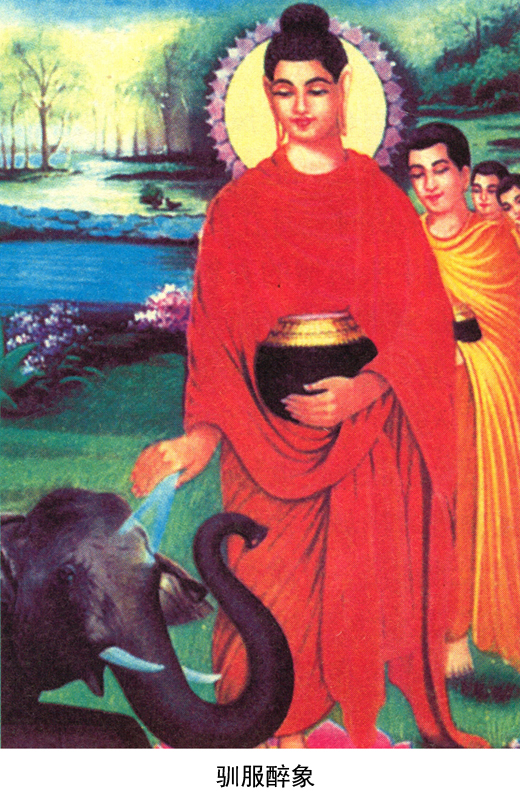

宫城北门外有一佛塔,从前,提婆达多与未生怨王亲近为友后,放出一头名叫护财的醉象,欲加害如来,如来从指端放出五头狮子,醉象因而在此被如来驯伏。

驯伏醉象东北方向有一佛塔,是舍利子听闻阿湿婆恃苾刍(唐语称为马胜)说法而证果之处。从前,舍利子未出家时,就已经是才高八斗,气量非凡,被世人推崇,他招收许多门生,传授学业。有一次,他要进入王舍城,正遇上马胜比丘在乞食。舍利子从远处就看见了马胜,他对门生说:“来人风度高雅,若无证得圣果,岂能如此安详?我们稍等片刻,看他如何举止。”马胜比丘已证得罗汉果,所以心情平静,面色谦和,他手持锡杖,稳重而来。舍利子问:“长老还好吧?大师是何人,证得何法,为何如此安详?”马胜说:“你不知道吗?净饭王太子,舍弃了转轮王位,同情六道众生,苦行六年,证得菩提圣果,具备一切智慧,他就是我的老师。法,非有非空,难以解释,只有佛与佛之间才能探究,我等愚昧之人,哪能说得清?”说完后,说了一首偈颂,称赞佛法,舍利子听后,便证得了圣果。

舍利子证果处北面附近,有一大深坑,坑旁建有一佛塔,是室利毱多(唐语称为胜密)用火坑、毒饭害佛处。胜蜜,崇信外道,执著邪见。众婆罗门对他说:“乔达摩受人尊敬,害得我辈无人推崇,你可请他来家吃饭相聚,在门前挖大抗,坑中燃起大火,坑上铺上朽木,朽木上再铺干燥泥土。所有可吃的食物中都放上毒药,他躲得过火坑,躲不过毒食。”胜密依计行事,密谋以相聚为诱饵,毒杀佛陀。城中之人皆知胜密心怀歹意因而前来劝阻佛陀,望佛陀不要前往,佛陀对众人说:“诸位不要担心,我的身体是任何东西都伤害不了的。”于是接受邀请前往。佛陀的脚刚踏上门槛,火坑立即变成水池,清水荡漾,明澈如镜,莲花遍布。胜密见后,惊慌失措,他对手下人说:“他以法术避火,我尚有毒食。”佛陀进餐后,为胜密讲说佛法,胜密听后,谢罪皈依。

在胜密火坑东北山崖城墙的转角处有一佛塔,从前时缚迦大医师(旧称耆婆,误)在此为佛建造了说法堂,在说法堂围墙四周种植花卉果树。如今围墙墙基遗址和树枝残枝尚存。佛陀在世时,常在这说法堂中歇息。旁边有时缚迦旧宅,旧宅残基、老井、堡坎尚存。

鹫峰山 从宫城往东北走十四五里,到达姞栗陀罗矩吒山(唐语称为鹫峰,也称鹫台。旧称耆阇崛山,误),该山与北山南麓相接,孤峰突起,栖息鹫鸟,且与高台类似,蔚蓝天空与翠色青山互相映照。如来教化人神近五十年,多半居在此山,他曾在此山广说佛法。频毗娑罗王为了听闻佛法,征发百姓,修了一条从山脚到山顶的道路,这条山路跨越山谷,攀绕崖壁,且以垒砌的山石作台阶,宽十余步,长五六里。沿途有两座小佛塔,一座佛塔名为下乘。即国王到此徒步上山;一座佛塔名为退凡,因为至此,则国王摒退凡夫,不让其与自己同往。山顶是一块开阔地,东西长,南北窄。西侧悬崖旁有一砖砌精舍,高大宽敞,门户向东开设。从前如来多在此讲说佛法,如今那里仍立一尊如来说法像,大小与如来真身相同。

精舍东边有一长方形石块,从前,如来在此石上散步。长方形石块旁有一大石,高一丈四五尺,方圆三十余步,这是提婆达多从远处以石掷击如来处。在这南面的山崖下有一佛塔,从前,如来在此讲说《法华经》。

精舍南山崖旁有一大石室,如来从前曾在此入定。

如来入定的大石室西北,有一石室,室前有块大磐石,从前如来弟子阿难曾在此处遭受到魔王的恐吓。尊者阿难在此入定,魔王化作一只鹫鸟,在月黑夜半之时,蹲在阿难入定的大石上,奋力拍击双翼,大声惊叫,恐吓入定的阿难。阿难当时惊慌失措,如来见此情景,穿过石壁以手安抚阿难,他抚摩着阿难头顶,以慈悲之言安慰:“这是魔王变化的,不要害怕。”阿难经佛安慰,身心安乐。石上鸟迹、崖室孔眼,虽然历经岁月,如今尚存。

精舍旁有数处石室,舍利子等众罗汉曾在此入定。舍利子石室前有一处大井,如今井水已干涸,但井边的堡坎犹存。

精舍东北的石涧中有块大磐石,这是如来晾晒袈裟之处,衣纹清晰,犹如雕刻一般,旁边的石块上有处佛脚印,纹路虽然已经不那么清晰,但大小犹可辨认。

北山山顶上有一佛塔,如来曾在此眺望摩揭陀城,并在此说法七日。

毗布罗山与比丘习定 山城北门西边有毗布罗山。当地的人说,此山西南崖北,从前有五百处温泉,如今只有数十处,泉水有冷有暖,并非全是热水。泉水源头在大雪山之南无热恼池,从地下暗流至此,水质清亮,与无热恼池水质是一样的。这些泉水在流过来的时候分成五百股,它们流经五百个小型热铁地狱,地狱之火炙热上烤,所以流出的水是热的。泉水喷流之处,都立有石雕,或为狮子、白象之首,或凿成石筒,作为水流管道,管道下方以石块砌成水池。四面八方之人都来此沐浴,久治不愈之病,一经沐浴,多能痊愈。温泉附近的佛塔及精舍遗址,鳞次栉比,它们都是过去四佛座位及散步遗址。此处有山有水,居住于此地的仁智之人、隐逸之士想必不少。

温泉之西有个卑钵罗石室,从前,如来常住在里面,石室的后壁洞穴是阿修罗宫,修习禅定的比丘多居其中。但此洞穴常出怪异之事,如常出龙、蛇、狮子,见之者会心狂意乱。然而这是圣地,圣人曾在其中居住过,所以,前来瞻仰的人都心生敬意,倒是忘了这里可能出现的灾祸。近来,有一比丘,他坚守戒律,信仰坚定、纯正,喜好幽静,他想隐居此处修习禅定。有人对他说:“不要到那里去,那里多灾异,已为害了不少人,到了那里不仅难以修习禅定,恐怕连命都难保。你应当以前事为鉴,不要干后悔的事。”比丘答:“不对,我正立志求得佛果,降伏天魔,这些危害,何足挂齿?”于是,手持锡杖,住进了洞中,他在里面设坛场,诵咒语。十天以后,洞中走出一位少女,对比丘说:“高僧出家守戒,为众生所敬仰;修习智慧和禅定,为众生的导师。如今你居住在这里惊吓了我们。如来的教诲,难道是这样的吗?”比丘说:“我严守清静戒律,是遵从圣教。隐居于山谷是为了远离喧闹,今天忽然被你讥笑,不知我错在何处?”少女答:“高僧口诵咒语,大火从外烧进,燃我居室,害我宗族,望你慈悲为怀,不要再念咒语了。”比丘答:“诵咒是为了护身,并不是要伤害生灵。从前,一些修行人在此修心禅定,希望获得圣果,以便济度堕入恶道的众生,可是看到这里的怪物而受到惊吓,从而丢了性命,这是你的罪过,你还有什么可说的?”少女回答说:“我罪孽深重,智慧浅薄。从今以后,我将离世隐居,安守本分,但是也望高僧不要再念诵神咒。”比丘于是像原来一样修习禅定,平安无事。

毗布罗山上有一佛塔,是从前如来说法之处,如今,有些裸体的外道住在这里,他们修习苦行,自早到晚毫不懈怠,从太阳出山到日落黄昏,他们随着太阳旋转,观察日光变化。从山城北门左边的南崖之北,向东走二三里,到达一个石室,从前,提婆达多在此修习禅定。

石室东边不远处,有一块磐石,石上有斑状彩纹,像血染一样,磐石旁建有一佛塔,是修习禅定的比丘自杀而证得圣果的地方。从前,有一比丘,他勤勉自励,修炼身心,避世隐居,修习禅定,经历了很长时间也没有证得圣果,他深感内疚,私下叹息道:“不能证得圣果,这种产生烦恼的身体,留之何益!”于是就以此石自刺颈部,当时即证得罗汉果,而后,他飞到空中,显示神变,变作一团大火自我火化,进入涅槃境界。后人称颂其高尚的德操,在此建佛塔纪念。

比丘证果东边的石崖上,有一石砌佛塔,这是修习禅定的比丘投身山崖而证得圣果之处。从前佛在世时,有一个比丘,他在山林中静坐,以期证得圣果,他长久以来勤奋用功,但都没有证得圣果,于是白天黑夜坚守一个念想,不忘在静中入定。如来知道他已有证果的根机,于是前往彼处助成此事,他从竹林园来到山崖下,弹指召唤,伫立以待。当时这个比丘已遥望到了众圣人,既高兴又兴奋,他从山崖纵身跳下,这一刻他依然心净无垢,坚信佛陀的教导,他还没有落到地下,便证得了圣果。如来对他说:“你应该知道,时候已到。”旋即,比丘和如来飞入空中,显示神变。为了表彰这位比丘的坚定信仰,后人在此建塔纪念。

迦兰陀竹园 从山城北门往前走一里多,到达迦兰陀竹园。如今,此处有一精舍,它以石为基,以砖为室,门户东向而开,如来在世时,常常住在其中,演讲佛法,教化凡夫俗子,拯救他们出离苦海,如今这里有一尊如来造像,与如来真身一样大小。从前,这座城里有个长者名叫迦兰陀,被时人尊为豪族,他将大竹园施舍给了众外道。等到亲见如来演讲,他开始虔诚地信仰佛法。于是后悔将竹园给了外道,致使如来无地栖身。当时众鬼神为其诚心所动,于是帮忙驱赶外道,众鬼神对外道们说:“长者迦兰陀要在竹园为佛建造精舍,你们赶快走,免得遭受灾祸。”外道们愤怒,拂袖而去。长者迦兰陀就在此地建造一处精舍,工程完毕之后,他又亲自去迎请佛陀,如来于是接受了他的施舍。

迦兰陀竹园东边有一佛塔,为阿阇多设咄路王(唐语称为未生怨。旧译为阿阇世,误)所建,如来涅槃后,诸王均分了舍利,未生怨将自己分得的舍利带回国,在此地建造佛塔珍藏,并勤加供养。无忧王信仰佛教之后,打开佛塔,取出舍利,另建佛塔供养,但此塔内还留有一些舍利,如今此塔常放光明。

未生怨王佛塔旁有一佛塔,其中藏有佛弟子尊者阿难涅槃后,留下的一半舍利。从前,尊者阿难在即将寂灭之时,离开摩揭陀国,赶往吠舍厘城,当时,两地都争着想留住阿难,准备大动干戈。尊者阿难见此情景,十分难过,于是将身体一分为二,在空中火化,摩揭陀国国王将所得的半身舍利带回国后,就在此地修塔供养。该塔旁有如来散步处。附近另有一处佛塔,是舍利子和没特伽罗子等人夏安居的地点。

竹林园西南五六里处的南山之北,,有一片大竹林,其中有一大石室,这是如来涅槃后,尊者摩诃迦叶波和九百九十九个罗汉结集三藏的地点。石室前有旧基,是未生怨王为众罗汉结集三藏而修的堂屋遗址。从前,大迦叶在山林中静坐,忽然光明照耀,又见大地震动,大迦叶想:“这是什么祥瑞变异,如此奇特?”于是以天眼观察,看见佛陀在双林间,即将涅槃,阿难见此情形,旋即令门徒和他一起赶往拘尸城,在路上,他遇见了一位手执天花的婆罗门。迦叶问:“你从何处来,可知我的老师现在何处?”这位婆罗门答:“我刚从拘尸城来,看见你的老师已经涅槃,天上诸神、人间大众都在那里供养他,我手中鲜花是从那里采来的。”迦叶听后,十分悲伤,对门徒说:“智慧的太阳不再照耀,世界将陷入黑暗,大慈大悲的导师远离我们而去,众生将会跌倒难行。”一些懒惰的比丘则弹冠相庆,他们说:“佛陀已经涅槃,我们可以享受安乐,今后我们若是犯了戒律,也无人来责骂、管束。”迦叶听到这些议论,更加悲痛伤感,他想将佛陀遗教编辑成书,以佛陀遗教,惩治犯戒者。迦叶赶到双林间礼拜了佛陀。佛陀去世后,世人、天神没有了导师,随后,一些大罗汉也涅槃了,当时大迦叶想:“应该遵循佛的教诲,集结法藏。”于是他登上苏迷卢山,以大犍椎敲击山崖并这样高声喊道:“今王舍城将举办法会,证得圣果的人应该及时与会。”迦叶的高声喊话通过犍椎声传遍了三千大千世界,得神通者一时都集中到了一起,迦叶对他们说:“如来涅槃后,世界将没有导师,应该将如来遗教,编辑成书,以报答佛恩。编辑如来遗教,必须人员精简,心思宁静,我召集大家来,就是要完成这一伟大事业。凡具备三明,证得六神通,能正确记住如来教诲,口才好的人,可以参加编辑佛经。其他果位的人,请各自回去。”于是有九百九十九人获得了编辑佛经的机会。阿难由于尚在修学阶段,不在九百九十人之列,大迦叶召他前来,对他说:“你烦恼未尽,不宜与这些圣人同列。”阿难说:“我跟随如来多年,如来每次说法、讲演,我都在场,如今要结集如来遗教,却将我排斥在外。如来涅槃后,我算是没了依靠。”迦叶对他说:“你不要忧虑难过。你亲侍如来,确实见多识广,但你烦恼未尽,习气未断。”阿难无言以对,退到寂静处,欲求得圣果,无奈用功后没结果。他感到十分疲劳,想休息一会儿,头还没有落到枕上就证得了罗汉果位。他前往结集场所,叩门请进。迦叶隔门问道:“你烦恼尽了吗?你应该显示神通,不要从门而进。”阿难听从吩咐,从钥匙缝进来了,他礼拜众人后,退后坐下。当时为安居期的十五天,迦叶高声喊道:“大家听好!阿难能牢记如来的教诲,如来在世时,也称赞他记忆力好,现由他主编素呾缆(旧称阿修罗,误)藏。优波离严守戒律,研究透彻,众所周知,由他主编毗奈耶(旧称毗那耶,误)藏。我迦叶波主编阿毗达磨藏。”雨安居的三个月结束时,经、律、论三藏的编辑工作也已完成。因为大迦叶是僧众中的上座,所以这个部派称为上座部。

大迦叶结集三藏的西北处,有一佛塔,是阿难受大迦叶呵责,不能参与结集,到此静坐,证得罗汉果处。阿难证得圣果后,才参与了结集盛事。

阿难证果西二十余里处,有一佛塔,为无忧王所建,这是大众部结集佛经之处。当时尚在修学阶段及已证得无学果位的成千上百僧人,由于不能参与大迦叶举办的结集盛事而来到此处。众人集在一起,议论道:“我们都是师从如来的学人,没想到如来涅槃后,就有人对我们另眼相待。为了报答佛恩,我们应将如来遗教编辑成书。”于是普通僧人、得道高僧、贤明人士、聪慧才子举办法令,又编辑了素呾缆藏、毗奈耶藏、阿毗达磨藏、杂集藏、禁咒藏,另外构成了五藏。由于这次集会编辑,普通僧人和得道高僧都参与其事,所以,这一部派被称为大众部。

从竹林精舍往北走二百余步,到达迦兰陀池,如来在世时常在此讲经说法。池水清澈,有八种妙性,佛涅槃后,此池就干涸了。

迦兰陀池西北二三里处,有一佛塔,为无忧王所建,塔高六十余尺。旁边有一石柱,柱上刻有铭文,记载建塔之事,石柱高五十余尺,顶端雕有大象。

王舍城 石柱东北不远处是曷罗阇姞利呬城(唐语称为王舍城)。该城外城已塌毁,连残垣断壁也荡然无存,内城虽也塌毁,但高大的墙基,仍然保存。该城方圆二十余里,四面各有一门。从前,频毗娑罗王的都城在上茆宫城,城内居民常遭火灾,一家失火,四邻遭殃,火灾防不胜防,居民无法正常谋生,众人怨叹,生活不宁。国王自责道:“因我无德,百姓才遭此患,我该修何福德才能避免灾祸?”臣下说:“大王施行德政、百姓和睦、政治清明,如今这火灾是由小民百姓行为不慎所引起的。应该制定严格的法规,惩治违法之人。以后若再发生火灾,应追根索源,惩办首恶之人,将其迁到寒林。寒林是弃尸场所,一向被众人视为不祥之地,人迹罕至。将其迁到那里形同弃尸,他会深感耻辱,所以定能谨慎地看护好自家家园,不让其失火。”大王说:“好,应遍告城内居户。”不久,王宫首先失火,国王对众臣说:“我应该迁到寒林。”于是,命令太子在宫中处理政事,为了严肃国法,国王只得迁居寒林。当时,吠舍厘王听说频毗娑罗王身处寒林,就整顿兵马,准备偷袭,边境哨兵闻讯急报,于是频毗娑罗王就建筑了一座新城,由于国王首先迁居于此,所以被称为王舍城,后来,官僚、士人、百姓都迁来居住。有人说:到未生怨王时才筑了此城,未生怨王太子继承王位后,就在此建都,到无忧王时,又迁都到波吒厘城,将王舍城施舍给了婆罗门,所以如今城中没有普通人,只有约一千家婆罗门。

宫城西南角有两处小佛寺,各国游方僧常在此歇脚,也是佛陀往日说法的场所,再往西北有一处佛塔,是殊底色迦(唐语称为星历。旧称树提伽,误)长者的出生地。

城南外的大道左边有一佛塔,如来曾在此说法度化罗怙罗。

那烂陀寺及其周近地区

那烂陀寺 从佛陀度化罗怙罗处往北走三十余里,到达那烂陀(唐语称为施无厌)寺。听当地老人说:那烂陀寺以南的庵没罗林中有座水池,池中有条龙,名叫那烂陀,因池旁建寺,所以取名为那烂陀。其真实含义是:从前如来修菩萨行时,做了一国之君,在此地建都,他对众生大慈大悲,乐于施舍、周济,时人称颂其美德,称其为施无厌,所以,佛寺也以此为名。该地原来有一庵没罗园,五百名商人用十亿金钱将其买下送给佛陀,佛陀在这里说法三个月,这五百名商人因而也证得了圣果。佛陀涅槃不久,该国先王铄迦罗阿迭多(唐语称为帝曰)敬重佛法,崇信三宝,他占卜后认为此处是一福地,因而在此建造佛寺。动工修建时,不小心挖伤龙身,当时,有一个善于占卜的外道尼乾得知此事后预言:“这是一块胜地,在此建立佛寺,必会昌盛,成为全印度的榜样,一千年后会更加兴隆,后进学人也容易在此成才,但多将吐血,这是因为挖伤了龙身的缘故。”帝日王之子佛陀毱多(唐语称为觉护)继承大统之后,继续建立伟业,他在此寺之南,又建造了一座佛寺。呾他揭多毱多王(唐语称为如来),继承前人事业,在此寺之东,另建了一座佛寺。婆罗阿迭多(唐语称为幼日)王继位之后,又在东北建了一座佛寺。工程完工之后,幼日王举办法会庆祝。无名之辈、知名人士、一般僧众、得道高僧都受到热情邀请和诚恳接待。在这次法会上,印度各地的僧人不远万里而至,众人都安坐后,有两个僧人后到,被请到了第三重楼阁。有人问这两位僧人:“大王在举办法会前,已给一般僧众和得道高僧发出了邀请,二位大德来自何方,为何最后才到?”两位僧人说:“我们来自中国,由于大和尚身患疾病,我们侍奉他吃完饭才动身,由于受到了远方国王邀请,所以前来赴会。”听话的人十分惊讶,马上禀告了国王。国王知道遇上了圣人,于是亲自前来问候,等慢慢上了楼后,却又不见这二人踪影。国王从此更加深信佛法,他抛弃王位出家为僧。出家后,他位居众僧末位,所以常常郁闷不乐,心绪难宁,他想:“我从前是国王,地位最尊,如今出家,却位处众僧之末。”他向众僧述说了心中的苦闷。众僧商议后决定:未受戒者,按年齿排列尊卑席位。所以,只有这座佛寺有这样的规定。幼日王之子伐阇罗(唐语称为金刚)继位之后,对佛教信仰十分坚定,又在此寺之西建造了一座佛寺。以后,中印度国王又在此寺之北再建一座大寺。于是围墙高筑,各寺共用一门。由于历代帝王不停地修建,再加上工匠们巧夺天工的精雕细刻,所以,此处的佛寺群十分宏伟壮观。帝日王所建的寺庙,如今立有佛像,僧团每天派四十人到此进食,以报答施主之恩。

这里有数千僧众,都是才学出众之人。德操名重一时,声名远播外邦的也有几百人。他们制定了严格的戒律,人人谨遵恪守,且信仰坚定,印度各国都把他们当做是仰慕的楷模。他们互相请教,谈论玄奥真理,总觉时日不够用,众人早晚互相提醒,少长互相帮助,不谈论三藏真理的人会自惭形秽。所以,外国的学人,欲要声名远播,就都来此处请教释疑,因为只有这样,才有可能美名远扬。因此沽名钓誉之人来此游学,居然也受到礼遇。外邦异域之人想进去辩论,守门者会向他提问,很多人过不了这一关而未能进入,只有学问通古博今者,才能进入。所以外来的年轻学人,详细谈论学业之后,败退而去的人有十之七八。少数博学之人,与众僧辩论后,莫不遭受挫折,声名狼藉。那烂陀寺中,博学多才,德操高尚的贤人智士层出不穷。如护法、护月,芳名流传于佛学界;德慧、坚慧,美誉扬于世人之中;光友之雅论、胜友之高谈、智月之敏捷、戒贤之深邃,等等,皆为众人周知,他们德操高过先贤,学问贯通了前人的著述。他们各人的著作,都有十多部,全都流传于世,备受众人珍视。

那烂陀寺四周 那烂陀寺四周有数百处圣迹,在此只选几处,略作叙述。

寺西附近有一精舍,从前如来每年有三个月在此处为众天神和人间听众演说佛法妙理。从此处往南百余步有一小佛塔,是远方比丘拜见如来处。从前,有一位比丘从远方而来,至此遇见了如来及其随从,虔诚的崇敬使他向如来及其随从五体投地地礼拜,并当即发下誓愿,愿来生做转轮王。如来见后,告诉随从:“这位比丘很可惜,他福德深远、信心坚定,如果他发愿求取佛果,不久也能证得。如今他发愿求做转轮王,来世他一定会得此果报,他五体投地之时,身体下沉到了支撑这个世界的金轮,这中间有数不清的微尘,有多少微尘,他就要当几次转轮王。他既沉湎于世俗之乐,就远离圣果了。”远方比丘见如来的南方有观自在菩萨立像。有人看见这位菩萨手执香炉前往如来精舍,自左向右旋转礼敬。

观自在菩萨像之南的佛塔中,收藏有如来在此地三个月的讲法中剪下的头发、指甲。身患疾病之人,若能绕塔礼拜,多能痊愈。塔西围墙外的水池旁有一佛塔,是外道执雀问如来生死事处。再往东南五十步的围墙内,有棵古怪的树,树高八九尺,干上分出两枝,从前,如业在此地嚼杨柳枝后,丢弃于此,因而生根成活,岁月虽久,但此树却无多少变化。再往东有一处大精舍,高二百余尺,如来从前在此讲说微妙佛法,时间长达四个多月。再往北百余步的精舍中,有观自在菩萨像,虔诚的信徒却对菩萨像该立的位置说法不一,有人说应在门旁,有人说在屋檐前,各国的出家人、俗人都来此供养。

观自在菩萨精舍之北有一大精舍,高三百余尺,为幼日王所建,规模及其中佛像与菩提树下大精舍相同,大精舍的东北有一佛塔,从前如来在此讲说了七天的佛法。西北则有过去四佛的座位。南边则有鍮石筑成的精舍,为戒日王所建,虽然没有完工,但是预计高度为十丈,打算日后再造。再往东两百余步的墙外,有铜立佛像,高八十余尺,六层楼才能将其盖住,为无忧王末代孙——满胄王所建。

满胄王铜佛像北二三里处的砖砌精舍中,有多罗菩萨像,菩萨像很高,很灵验,每年元旦,此地都要举办盛大的供养活动,邻国的国王、大臣、豪族带来美妙香花,打着珍宝伞盖,敲锣打鼓,丝竹相和,举行七日法会。精舍南门内有一口大井。如来在世时,有一批大商人,为热渴所逼,来到如来的住所,如来以手指地,说此地有水,商人以车轴击地,地面因而下降,水喷涌而出,他们喝完水后又听如来讲法,结果都证得了圣果。

拘理迦邑 佛寺西南八九里处是拘理迦邑,邑中有一佛塔,为无忧王所建,这是尊者目连的出生地。旁边有一佛塔,尊者在此涅槃,塔内藏有尊者舍利。目连尊者,为婆罗门种姓,他自幼与舍利子结为密友。舍利子以聪明才智见长,目连尊者则以洞察秋毫著称,他们才智相当,常常结伴而行,后来他们一起出家,拜外道珊阇耶为师。舍利子遇上马胜罗汉,听闻佛法,悟得了真理,他将自己获得的佛法真理告诉目连,目连因而悟得了佛法真理,二人就这样证得了佛法初果。目连带着门徒二百五十人来到如来住所,如来从远处看到后,对身边的随从说:“来的那位,是我弟子中神足第一。”目连见如来后,要求皈依佛教,如来对他说:“欢迎你,比丘!虔诚如法修行,可脱离苦海。”话音刚落,目连须发脱离,身上衣服也变成了僧服,他严守戒律,神态安详。经七日修行,烦恼尽除,证得了罗汉果,获得了神通。

目连故里东三四里处有一佛塔,是频毗娑罗王迎接如来处。如来刚证得佛果后,心知摩揭陀国人民对自己万分仰慕,于是,他接受摩揭陀国国王频毗娑罗王的邀请,一大清早,就身穿僧衣,手持钵盂,在一千名比丘的簇拥下进入王舍城,这一千名比丘都是年高德望、头盘螺髻的婆罗门,他们因信仰佛法而改穿僧衣,追随在如来左右。当时帝释天变身为一少年,头顶螺髻,左手执金瓶,右手持宝杖,腾空而行,与大地保持着一定距离,走在众人前面,为如来开路。此时摩揭陀国频毗娑罗王和国内的众婆罗门、长者、居士等成千上万的民众先后出城,在王舍城外恭迎如来及其随从。

迦罗臂拿迦邑 从频毗娑罗王迎接如来处往东南走二十余里,到达迦罗臂拿迦邑。邑中有一佛塔,为无忧王所建,这是尊者舍利子的出生地,如今,此地有一井尚在。井旁有一佛塔,此处为舍利子涅槃处,塔内藏有舍利子的舍利。舍利子出身于婆罗门贵族。其父博学多才,洞察入微,对各学派经典都有深入研究,有一次,其妻做了一个奇怪的梦,她对丈夫说:“我昨夜睡着之时,梦见了一位奇人,他身披铠甲,手执金刚,摧毁众多高山,却退立一山之下。”丈夫说:“你这梦很好,你会生男孩,这男孩学问盖世,能驳倒各派论师及他们的观点,只是他赶不上一个人,只能做那个人的弟子。”其妻后来果然怀孕,突然之间变得异常聪明,她高谈阔论,言辞流畅。舍利子出生后,长到八岁之时,就已名扬四方,他性情淳朴,心地善良,已除去了尘俗的烦恼,成就了上乘的智慧。他和目连自幼就结为密友,厌弃尘俗,但却没有找到最后的真理,于是他和目连追随外道珊阇耶修行了一段时日。二人商议说:“珊阇耶所讲的一切不是彻底的真理,照此修行不能让人脱离苦海。我们各自去访求名师,谁先尝到甘露之法,一定要让我俩分享。”当时,罗汉马胜,手里拿着钵盂,进城乞食。舍利子见其仪态安详,走近问道:“你的老师是谁?”马胜答:“释迦牟尼家族的王太子厌弃尘世,出家修行,最后获得了正果,这个人就是我的老师。”舍利子又问:“他说了什么法,可否让我听听?”马胜回答:“我初受教,尚未领会其中深奥之义。”舍利子又说:“望你把听到的和我说说。”马胜于是根据当时情况向舍利子说法,舍利子听后,当即就证得了初果,于是带着自己的门徒二百五十人前往佛陀的住处,佛陀从远处看着他们前来,对身边的随从说:“我智慧第一的弟子来了。”到了佛陀的住所后,舍利子向佛陀顶礼膜拜,表示愿意皈依佛法。佛陀对他说:“欢迎你,比丘!”听到这句话后,舍利子就戒品具足了。半过月后,佛陀为长爪梵志讲说佛法,舍利子旁听后而觉悟,证得了罗汉果位。后来,阿难秉承佛陀的旨意向众人通告了佛陀涅槃的日期,众人相互通告,十分难过,舍利子极为仰慕佛陀,他不忍心看见佛陀涅槃,于是请求佛陀,要求自己先涅槃。佛陀说:“你应该知道,现在正是时候。”舍利子于是告知门徒,回到故乡,侍者沙弥将这一消息遍告全城。未生怨王及其人民都急忙赶来,大家集中到一起,听舍利子讲经说法,听完后,各自散去。在后半夜,舍利子心系正念入灭尽定,出定以后便涅槃了。

迦罗臂拿迦邑东南四五里处有一佛塔,这是尊者舍利子门人涅槃处。也有人说:迦叶波佛在世时,有三拘胝(拘胝,唐人称为“亿”)罗汉一起在此地涅槃。

帝释窟与雁塔异事 从舍利子门人塔往东走三十余里,到达帝释窟。帝释窟实际上是一座山,此山山谷幽深,花草、林木茂盛,两座山峰,巍然耸立。西边那座山峰的南面山崖间有一大石室,石室宽而不高,从前,如来曾在其中休息过。当时,帝释天将四十二个疑难问题刻在石壁上,向佛请教,佛为他作了解释,如今,遗址尚存。现在绘制此像,模仿从前的仪态,入石室礼拜的人,莫不肃然起敬。山岭上有过去四佛座位及散步遗迹。东边的那座山峰上有一佛寺,当地的百姓说:寺中僧人,有时在半夜望见西边山峰石室前有灯火照耀。

帝释窟东边山峰佛寺前有一佛塔,名为雁塔。从前,这座佛寺的僧人研习小乘佛教,小乘佛教乃是渐教,可以食用三种净肉,这座佛寺始终遵守这一规矩。后来,三种净肉有时不好找,有一次一个散步的比丘,忽然看见群雁飞翔,他开玩笑说:“今日众僧缺乏食品,菩萨应该知道,现在是给我们供食的时候。”话音未落,一雁倒飞,恰在僧人面前,撞击地面而死。比丘将此情景遍告众僧,众人听后,十分感伤,都这样说:“如来确定教法,视不同情况而教化,我们愚笨,还在守着渐教不改。大乘才是佛法真理,我们应该放弃原来的陋习,听从佛陀教诲。此雁在教诲我们,实在是我们圣明的导师,应当表彰其大恩大德,使其事迹万古流芳。”于是建造了这座佛塔,表彰大雁的事迹,并将死雁埋在塔下。

鸽寺 从帝释窟往东北走一百五六十里,到达迦布德迦(唐语称为鸽)佛寺,寺内有两百多僧人,研习说一切有部。佛寺东有一佛塔,为无忧王所建。从前,佛在此处为众人说了一个晚上的佛法。佛说法之时,有个捕鸟人在这座山林中张网捕鸟,但一天下来,毫无所获,于是说:“我福薄,总干这些徒劳无益之事。”他来到佛的住处,高声喊道:“今日佛陀在此讲说佛法,让我捕鸟一无所获,妻子儿女忍饥挨饿,我该怎么办?”佛陀对他说:“你去生火,我会给你食品。”佛陀于是化作一只大鸽,投火而死,张网捕鸟者持之以归,妻子儿女饱餐了一顿。后来,这位捕猎者又来到佛陀的住处,如来根据情况度化他,捕猎者听闻佛法后,悔过自新,出家修行,后来证得了圣果。后人便将这里建的佛寺称为鸽寺。

从鸽寺往南走二三里,到达孤山。孤山高大险峻,林木茂盛,朵朵名花,遍满山崖;潺潺清溪,流布山谷。山上建有不少的精舍、神庙,做工极精巧。正中精舍内有一尊观自在菩萨像,尺寸虽然较小,但非常威严,令人肃然起敬,造像手持莲花,头顶佛像。常有一些人,绝食、摒绝杂念,祈求见到菩萨真身,七天、十四天,以及一个月,那些有感应的人,能够看到观自在菩萨,只见菩萨妙相庄严,神采奕奕,从像中走下来,安慰祈求者。从前,南海僧伽罗国国王清早起来,以镜照脸,却未能照见自己,只看见赡部洲摩揭陀国多罗林中小山上有观自在菩萨像,国王深感庆幸,就按镜中所见上山寻找。到了山上找到像后,觉得非常像镜中所见,因此就在山上建造精舍,举行各种供养。以后,各王继承他的做法,在这座精旁舍旁相继建造精舍、神庙,香花、音乐、供养从未中断。从孤山观自在菩萨像往东南走四十余里,到达一佛寺,寺内有僧人五十多名,都研习小乘佛教。佛寺前有一大佛塔,经常出现灵异之事。从前,佛陀在此为梵天王等讲说佛法,时间达七日之久。旁边有过去三佛座位及散步遗址。

佛寺东北七十余里的恒河南岸,有一个大镇,人口众多,有几座天祠,都装饰得极为精致。东南不远处有一大佛塔,从前,佛曾在此讲说佛法,历时一宿。

从此处往东进入山林中,走一百多里,到达洛般腻罗镇。此镇有一佛寺,寺前有一大佛塔,为无忧王所建,从前,佛曾在此讲说佛法,历时达三个月,从此处往北的二三里处有一大水池,方圆三十余里,四色莲花四季盛开。

从此处往东进入大山林中,走二百余里,到达伊烂拿钵伐多国(中印度境内)。

坐具打禅

【原文】到香严,严问:“甚处来?”师曰:“临济。”严曰:“将得临济喝来么?”师以坐具蓦口打。又到德山,才展坐具,山曰:“莫展炊巾,这里无残羹馊饭。”师曰:“纵有也无著处。”山便打,师接住棒,推向禅床上。山大笑,师哭苍天,便下参堂。

【译文】慧然禅师来到香严处,香严问:“何处来?”禅师答:“临济那里。”香严问:“带来临济的吆喝么?”慧然禅师用坐具往他的口打去。慧然禅师又到德山处,才展开坐具,德山道:“莫要展开炊巾,这里无残羹馊饭。”慧然禅师道:“即使有也无用处。”德山便打他,慧然禅师接住木棒,将德山推到禅床上。德山大笑,慧然禅师向苍天大哭,然后便下参堂。

——《五灯会元》卷十一·三圣院慧然禅师

众手淘金

【原文】僧问:“众手淘金,谁是得者?”师曰:“溪畔披沙徒自困,家中有宝速须还。”僧曰:“恁么终不从人得去也。”师曰:“饶君便有擎山力,未免肩头有担胝。”

【译文】僧人问:“众人淘金,谁得到了金子?”遇缘禅师答道:“溪边披沙淘金,徒然困扰,自己家中就有金宝,赶快回去。”僧人道:“这么始终不能从别人那里得到什么了。”神师道:“即使你有举山力,不免肩头有挑担的茧。”

——《景德传灯录》卷二十二·遇缘禅师

两个半杓

【原文】师住后,上堂曰:“我在临济爷爷处得半杓,末山娘娘处得半杓,共成一杓。吃了,直至如今饱不饥。”僧问:“请师不借借。”师曰:“满口道不得。”师又曰:“大庾岭①头佛不会,黄梅路上没众生。”

【注释】①大庾岭:位于江西大庾县南,广东南雄县北,为通往岭南的五条要道之一。唐玄宗时,六祖慧能从五祖弘忍处领受心印,携密传之佛衣、佛钵,彻夜南走。被同门惠明率人堵在这里抢夺衣钵,慧能使惠明始豁然大悟,下山而去。

【译文】灌溪志闲禅师做了住持后,一天上堂道:“我在临济爷爷处得到半杓,末山娘娘处得到半勺,共成一勺。吃了,直到如今都饱而不饥。”有僧问他:“请师不要借花献佛。”禅师道:“我满口道不出。”又接着道:“大庾岭头佛不会,黄梅路上没众生。”

——《五灯会元》卷十一·灌溪志闲禅师

闭门羹

【原文】师访宝寿,寿坐不起。师展坐具,寿下禅床。师却坐,寿骤入方丈,闭却门。知事见师坐不起,曰:“请和尚库下吃茶。”师乃归院。翌日,宝寿来复谒,师踞禅床。寿展坐具,师亦下禅床。寿却坐,师归方丈闭却门。寿入侍者寮①,取灰围却方丈门,便归去。师遂开门见曰:“我不恁么,他却恁么。”

【注释】①寮:房屋。

【译文】万寿和尚访宝寿,宝寿坐着不起。和尚展开坐具。宝寿下禅床,和尚却坐上去,宝寿突然进入方丈,闭上门。知事僧见和尚坐着不起,便道:“请和尚到库房去吃茶。”和尚才回到院子。翌日,宝寿来拜谒,和尚踞在禅床。宝寿展开坐具。和尚也下禅床,宝寿却坐上去,和尚到方丈闭上门。宝寿到一侍者的屋子,取来灰围住方丈门,便回去了。和尚便开门,看见灰道:“我不这么做,他为什么要这么做。”

——《五灯会元》

卷十一·镇州万寿和尚

禅师鸣指

【原文】僧到相看,师不顾。僧曰:“知道庵主有此机锋!”师鸣指①一下,僧曰:“是何宗旨?”师便打。僧曰:“知道今日落人便宜。”师曰:“犹要棒吃在。”

【注释】①鸣指:两个指头使劲发出响声。

【译文】有个僧人去看庵主,庵主不睬他。僧人道:“知道庵主有此机锋!”庵主鸣指一下,僧人问:“是何宗旨?”庵主便打他。僧人道:“知道今日让人占了便宜。”庵主道:“你还要吃木棒。”

——《五灯会元》卷十一·虎溪庵主

报恩经变 敦煌壁画 唐代

在深山里有一只狮子经常听沙门诵经。有一个人想拿狮子的皮毛换取功名利禄,但始终无法接近狮子。于是此人假扮沙门引诱狮子,乘狮子不备将其射杀,剥下皮毛献给国王。国王得知详情后处死了猎狮人,并将狮子的皮毛火化后建塔供养。图为诱狮、射杀、剥皮三情节。

说法图 麻布 北朝

图为说法图的残部。主要图像为面向左侧的佛陀,背有项光,肩有火焰纹,右手抬起至胸前作说法印。在佛陀前面是一个婆罗门的形象,婆罗门戴有金色的项饰,用红线勾出长长的胡须,红色的衣袍下露出嶙峋的胸骨。

如来像 石雕 二世纪

早期的佛像,实际上是佛教徒塑造的形体完美、气质出众的印度贵族男子形象。图中,是2世纪时,按照上述标准雕刻出来的如来像,现藏于巴基斯坦拉合尔博物馆。

鸡足山入定 线描

定,教义名词,指心凝住一境而不散乱时的作用。佛教认为,只有在这种心性状态下,才能获得确定的认识,作出确定的判断。据《阿育王传》记载,迦叶尊者结集法藏,并以法嘱咐阿难:我今欲涅槃,以法付你,你要妥善守护。图为大迦叶欲入涅槃大定,传法师弟阿难,于鸡足山三岳中坐化。

佛说华严大法 线描

《华严》,佛经名,全称《大方广佛华严经》,为释迦牟尼佛成道后宣讲的第一部经。该经书主要讲法界是毗卢遮那佛的显现,一微尘映世界,一瞬间含永远;宣说“法界缘起”的世界观和“圆信”、“圆觉”、“圆行”、“圆证”等法门。

本生故事图 壁画 北朝

此图为克孜尔石窟乐天窟天井画的一部分,表现的是释迦牟尼为救孩子不惜牺牲自己生命的事。该图在造型处理上大小、动静、主次的强调,以及运用了深棕、灰黑、青、绿、白等冷色调,形成一种严肃而悲壮的特殊感染力。

驯服醉象

菩提心不由禅定中来,也不由智慧中来,而是从大悲心来。从前,提婆达多欲害佛,乘佛托钵行化之时,故意放出醉象,欲加害如来,如来指端放出五头狮子,狂象立时被驯服,当下就跪在佛陀的脚边,任佛抚摩。释尊的慈心功德圆满,故能降伏狂象,而不为其损一毫毛。

阿弥陀佛三尊铜像 隋代

阿弥陀佛原是世自在王如来时的法藏比丘,他发愿成就一个尽善尽美的佛国,并要以最巧妙的方法来度化众生,后来这位比丘成佛,创造了西方极乐世界。法藏比丘则成为阿弥陀佛。

大唐西域记/玄奘(唐).—重庆:重庆出版社,2008年;