玄奘离开那烂陀寺后,亲履了本卷所述的国家,时间约在636—637年。玄奘到达这些国家后,虚心向当地学者求教,学习了《婆沙顺正理》《集量论》等佛教经典。

中印度四国

伊烂拿钵伐多国(伊烂拿山、二百亿比丘、小孤山)伊烂拿钵伐多国(故都在今印度比哈尔邦中部)三千余里。该国都城北临恒河,方圆二十余里,庄稼丰盛,花果繁茂,气候温和,民风淳朴。境内有佛寺十余所,僧众四千余人,多研习小乘正量部法门。另有天祠二十余所,外道信徒杂居其中。近世邻国国王废黜了该国君王之位,将都城布施给了僧人,在此城中建造了两座佛寺,每寺均有近千名僧人,僧人们都研习小乘说一切有部。

都城旁的恒河岸边是伊烂拿山,此山云雾缭绕,遮天蔽日,古往今来的神仙、圣贤相继在此处隐居,如今这里的天祠还遵循着古人留下的规矩。从前,如来也曾在此居住,为天神、仙人讲说佛法。

大都城之南有一佛塔,如来曾在此讲说佛法,历时达三个月之久。旁边有过去三佛座位及散步遗址。

三佛散步处西边附近,有一佛塔,是闻二百亿比丘出生地。从前,此城有一位长者,他有巨万财富,地位极高,他晚来得子,当时有人向他通报了这一喜讯,他就赏来人二百亿金钱,将其子命名为闻二百亿。儿子从小到大,双脚未曾着地,因此,脚掌上的毛有一尺长,光润细软,色如黄金。长者对此儿极为宠爱,准备好了各种珍贵的玩物,从其家一直到雪山,驿站相连不断,仆人不绝于路,凡是儿子需要的药物,各个驿站相继通知,仆人辗转传送,从不耽误,其家的富贵竟到了这个程度。如来知道长者儿子的善根将要萌发,因而命没特伽罗子前往化度。到了他家门口,却不知该以什么名分进去。长者家祭祀太阳神,每天早晨要东向朝拜,没特伽罗子知道这一情况后,就以神通力量从太阳中降到长者面前,长者就将没特伽罗子当做太阳神,于是施舍香饭,得香饭后,没特伽罗子便又返回住地。这饭香味十分浓郁,弥漫着整个王舍城。当时频毗娑罗王十分惊奇,他派人查问,结果知道是竹林的没特伽罗子从长者家带来的,他因此也知道长者儿子与众不同,所以召长者儿子进宫。长者接到国王的命令后,在想如何让儿子去最安全:坐船挂帆,有风波之险;乘车坐象,又有跌倒之忧。于是从其家到王舍城,开挖一条水渠,在水面撒满芥子,安全驾船而行且以长绳牵引。到了王舍城,长者儿子首先礼拜佛陀,佛陀对他说:“频毗娑罗王派使者召你,不过是要看你脚下之毛。当国王要看之时,你应该结跏趺坐,若将脚伸向国王,你将依法被处死。”长者儿子接受佛陀教诲后,被引入朝中见国王。国王要看其脚下之毛,他于是结跏趺坐,国王称赞他有礼貌,特别喜欢他。长者之子从朝中返回后,再回到佛陀那里。佛陀这时就说法教诲他,他闻后觉悟,于是就出家修行。在出家修行时,他勤奋研习,总想求得果证,不停地散步修行,以至脚被磨破出血。佛陀问他:“好男儿,你在家时会弹琴吗?”长者儿子答:“会。”佛陀说:“既如此,我就以弹琴为喻。琴弦绷得太紧,则琴声不合韵律;琴弦绷得太松,则琴声不和谐高雅,不紧不松,琴声才能和谐。修行人也应当如此。行为过急身心就会疲倦,行为过缓思想就会懒散。”长者之子听从佛的教诲,按此教诲修行,不久后,便证得了果位。

从该国西部边境沿恒河南行,到达小孤山,此山重峦叠嶂,从前佛曾在此安居三个月,降伏薄句罗药叉。山东南山崖下的大石上,有佛坐过的印迹,深入石中一寸多,长二尺二寸,宽二尺一寸。石上建有一佛塔,佛塔之南的石上则有佛放君稚迦(即澡瓶。旧称君特,误)的印迹,印迹深入石中一寸多,为八角花纹状。佛坐迹东南附近,有薄句罗药叉脚印,长一尺五六寸,宽七八寸,深约两寸。药叉脚印后有石雕坐佛像,高六七尺。再往西不远则有佛散步处。该山山顶有药叉旧室。其北有佛脚印,长一尺八寸,宽六寸多,深入石中药半寸。佛脚印上建有佛塔。从前,如来降伏药叉之后,令他不能再杀人吃肉,药叉恭敬地接受了佛的劝告,后来,他得以往生天界。在这西面有六七处温泉,其水极烫。该国南部边界的大山林中有许多野象,形体十分庞大。

从该国顺恒河南岸东行三百余里,到达瞻波国(中印度境)。

瞻波国 瞻波国(故址在今印度比哈尔邦东部)方圆四千余里。该国都城北靠恒河,方圆四十余里。土地低下潮湿,庄稼丰盛,气候温热,民风淳朴。境内有佛寺数十所,多已塌毁,僧人有两百多名,皆研习小乘佛教。此外,尚有天祠二十余所,外道信徒杂居其中。都城用砖垒砌而成,高达数丈,墙基高耸。御敌城楼,又高又险。从前,劫初之时,人类和万物刚刚形成,人类居住在野外的洞穴中,不知建造房屋。后来有一天女,降临人间,她在恒河中嬉游,正当她在河水沐浴而顾盼自怜之时,突然受到神灵感应,怀有身孕,以后,生下了四个儿子。这四个儿子在赡部洲各据一地称王,他们各自建都筑城,划分疆界,此城乃是一子之国都。是赡部洲各城中最初的一城。

城东一百四五十里的恒河南岸,有一被水环绕的孤岛,岛上山峰耸立,山势险峻,山上有一天祠,祠内神灵十分灵验。人们在岛上凿崖为室,引来泉流,形成池塘,再加上名贵花卉、奇异树木、巨大岩石、高耸山峰,使得智者、仁者都愿在此居住,游览者也流连忘返。

该国南部边境的山林中,野象、猛兽成群结队,数以千计。

从该国往东走四百余里,到达羯朱嗢祇罗国(当地俗称羯蝇揭罗国。在中印度境)。

羯朱嗢祇罗国 羯朱嗢祇罗国(在今印度比哈尔邦东部),方圆两千余里,土地低下湿润,庄稼丰盛,气候温和,民风驯顺,推崇有才之士,看重学艺之人。境内有佛寺六七座,僧人三百多人。此外,尚有天祠十所,外道信徒杂居其中。近几百年来,该国王室无后,被邻国控制,所以,城市已变成废墟,百姓居住在乡村。因此,戒日王游历东印度时,在此建筑宫殿,处理各国事务,戒日王来时则以茅草搭建宫室;走时,则纵火焚烧。该国南部边境有很多野象。北部边境离恒河不远处有一高台,以砖石垒砌而成,台基宽广高大,雕刻十分奇特,台四面刻有众多圣贤遗像,佛陀和天祠之像与其他图像明显不同。

从该国东流恒河,行走六百余里,到达奔那伐弹那国(中印度境)。

奔那伐弹那国 奔那伐弹那国(今孟加拉国北部),方圆四千余里,该国都城方圆三十余里,人口众多,池塘、馆舍、花卉、树木,相互交织。土地低下、潮湿,庄稼丰盛。盛产般橠娑果,但此果昂贵,大如冬瓜,成熟后呈黄红色,切开后,里面有几十个小果,像鹤蛋那么大,再切开,流出黄红色果汁,味道十分甘美,这种果实,有的如其他果实长在树枝上,有的则如茯苓一样,长在泥土里,在树根上结果。该国气候舒畅,民风好学。境内有佛寺二十余所,僧侣三千多名,大乘、小乘都研习。此外,尚有一百处天祠,外道信徒杂居其中,耆那教徒很多。

城西二十余里处有跋始婆佛寺,佛寺宽敞,楼阁高耸,有僧人七百余名,皆研习大乘教法,东印度境内硕学名僧多在此寺。佛寺附近有一佛塔,为无忧王所建。从前,如来在此为众天神、世人讲说佛法,历时达三个月之久。斋日之时,该塔常有光明照耀。旁边有过去四佛座位及四佛散步遗址。离此不远,有一精舍,内有观自在菩萨像,此像洞察秋毫,非常灵验,远近之人常到此绝食祈祷。

从该国往东走九百多里,渡过一条大河,到达迦摩缕波国(东印度境)。

东印度六国

迦摩缕波国与童子王对大唐的仰慕 迦摩缕波国(今印度阿萨姆邦西部),方圆万余里。该国都城方圆三十余里,土地低下、潮湿,庄稼按季节播种,般橠娑果、那罗鸡罗果的果树虽多,但其果实价格依旧昂贵,河流、湖泊遍布城乡之间。气候舒畅,民风淳朴。居民个头小,皮肤黝黑,语言与中印度稍有差异,百姓性情急躁,重视学业,他们信奉天神,不信佛法,所以自佛法昌盛以来一直到现在,该国未曾建造佛寺,也不曾广召僧人。一些虔诚的佛教徒,只能在私下念佛。境内有天祠数百座,外道信徒几万人。

现在的国王是梵天王的后代,为婆罗门种姓,名叫婆塞羯罗伐摩(唐语称为日胄),号称拘摩罗(唐语称为童子)。自从据有这片疆土,该家族世代称王,王位传到今天,已历时千世。该国国王好学,百姓也受到了感染,远方有才华的学人,仰慕国王的仁义,纷纷来该国游历。国王虽然不是虔诚的佛教徒,但他敬重有学问的沙门。当初,他听说有位从中国远道而来的沙门在摩揭陀国那烂陀寺,学习深奥的佛法,几次诚恳地派人来请,我当时未能遵命往前。当时戒贤论师说:“要报答佛恩,就应当弘扬正法,你还是应该去一趟,不要怕走远路。拘摩罗王一向崇奉外道,他现在请你去,这是一件好事,如果因为你的传道而改变信仰,将会产生影响深远的积极效果。你当初心怀壮志,发下宏愿,志愿孤身一人,远游异邦,舍身求法,普度众生,你这样做,难道只是为了你的祖国?你应该不计得失和荣辱,宣扬佛法,开导迷惘的众生,先想到别人,再考虑自己,忘掉自身功名,努力弘扬佛法。”我见推辞不脱,就与使者同行,而与国王见面。拘摩罗王与我相见后说:“我虽不才,但仰慕高才硕学之人,久闻你的大名,今冒昧相请。”我说:“我薄才少智,浪得虚名。”拘摩罗王说:“好啊!你仰慕佛法,勤奋好学,不顾自身安危,越过重重险阻,远游异国他乡。这都是国王教化、国内崇尚学术的风俗所致。今印度各国有许多人在歌唱、演奏大中国的《秦王破阵乐》,我也久闻此乐,大中国岂不是高僧的祖国吗?”我说:“对,此乐是歌颂我国国君之美德。”拘摩罗王说:“没想到高僧就是中国人,我仰慕贵国的风俗、教化,延颈东望已很久了,无奈山川阻隔,不能前往。”我说:“我国国君仁德远播,教化遍及远方,有很多异国他邦之人前往我国朝拜称臣。”拘摩罗王说:“贵国之君以至诚之心包容天下,我也希望前去朝贡。如今戒日王在羯朱嗢祇罗国,将要举行大施之会,广树福德智慧,全印度有学问的僧人、婆罗门都被邀请参加这次盛会,今戒日王派人来请,我愿与你同去。”于是我就去了。

该国的东部山岭相接不断,没有都城,国境与我国西南夷相连,所以该国居民与我国蛮、獠很相似。我详细问过当地百姓,他们说,大约走两个月,可以进入我国蜀地西南边境,但这条路山川险阻,瘴气弥漫,毒蛇毒草为害甚大。该国的东南野象成群,十分凶暴,由于有象,所以该国有很多象军。

从该国往南走二三百里,到达三摩呾吒国(东印度境)。

三摩呾吒国 三摩呾吒国(该国都城故址在今孟加拉国达卡西南)方圆三千余里,濒临大海,地势低下潮湿。该国都城方圆二十余里,庄稼丰盛,花果繁茂,气候温暖,民风和顺,百姓性情刚烈,身材矮小,皮肤黝黑,但他们勤奋好学,既信佛教,也信外道。境内佛寺有三十余座,僧人二千余名,他们都研习上座部佛教。此外,尚有天祠百余座,外道信徒杂居其中,耆那教信徒很多。离城不远处有一佛塔,为无忧王所建,从前如来在此为众天神、世人讲说佛法,历时达七天之久。塔旁有过去四佛座位及散步遗址。离此不远的佛寺中有一尊青玉佛像,高达八尺,庄严美妙,十分灵验。

在该国东北部海滨山谷中,有室利差呾罗国,再往东南的大海角中有迦摩浪迦国,再往东有堕罗钵底国,再往东有伊赏那补罗国,再往东有阎摩那洲国。这六个国家,由于山川阻隔,我未入其境,但它们的风俗、疆界,可从传闻中得知。

从三摩呾吒国往西走九百余里,到达耽摩栗底国(东印度境)。

耽摩栗底国 耽摩栗底国(在今印度西孟加拉邦附近)方圆一千四五百里,该国都城方圆十余里,濒临海岸,土地低下潮湿。庄稼按季节播种,花果繁茂。气候温热,民风刚烈。居民性情勇猛,既信佛教,也信外道。境内有佛寺十余座,僧人千余名。另有天祠五十余座,外道信徒杂居其中。由于该国濒临大海,水道、陆路在境内交会,所以奇珍异宝,多在该国交易,居民因而非常富裕。城旁有一佛塔,为无忧王所建。塔旁则有过去四佛座位及散步遗址。

从该国往西走七百余里,到达羯罗拿苏伐剌那国(东印度境)。

羯罗拿苏伐剌那国 羯罗拿苏伐剌那国(今印度西南孟加拉邦中部),方圆四千四五百里。该国都城方圆二十余里,居民富足,家家殷实。土地低下潮湿,庄稼按季节播种,花卉繁多,种植珍贵水果。气候舒畅,民风淳朴,居民崇尚学业、技艺,既信佛教,也信外道。境内有佛寺十余座,僧人两千余人,研习小乘正量部法门。此外,尚有天祠五十余座,外道信徒很多。有三座佛寺,僧人不食乳酷,这是因为他们遵从提婆达多遗训的缘故。

大都城旁有络多未知佛寺(唐语称为“赤泥”),该寺屋宇宽敞,楼台高耸。境内博学多才、聪明睿智、广见多闻的人都集中于此,他们互相督促,砥砺道德。从前,该国尚未信仰佛教之时,南印度有一个外道,肚子上锢着铜片,头上顶着火炬,手持拐杖,阔步而来,他到了此城后,敲击皮鼓,要与人辩论。有人问他:“你头上和腹部为何装饰得这般古怪?”外道答:“我多才多艺,只怕肚子装不下,会破,所以锢了一个铜片;我又为众人的愚昧昏暗而难过,所以头上顶着火炬。”过了十天,也无人与其辩论,寻找高才俊士,也无任何结果。国王说:“我国岂无智慧之人?有人前来挑战却无人回应,这是国家的耻辱。应该再去寻找,在隐居者中访求。”有人说:“大森林中有位奇人,他自称为沙门,努力探求学问,已在林中隐居很久,如果不是按佛法修行,践行佛家道德,又怎能做到这一点。”国王听说后,亲自前去迎请。沙门见了国王,说:“我是南印度人,游历至此,我学识浅薄,恐怕不像你听说的那样超群出众。承蒙你亲自前来传旨,我不能再推辞了,如辩论不败,请你建造一座佛寺,召集僧人,弘扬佛法。”国王说:“我一定会记住,不敢忘记你的大恩大德。”沙门接受邀请后,前往辩论会场。外道朗诵了他的论述,一共三万余字,含义深远,广征博引,既有理论阐述,又有所见所闻。沙门听了外道的论述后,先是彻底弄清了他讲的内容,然后以几百字加以辩论解释,并驳斥外道的论点。外道理屈辞穷,哑口无言,由于声名扫地,只得含羞而逃。国王深敬沙门的德操,所以建造了这座佛寺,从此以后,此地才开始弘扬佛法。

佛寺附近有一佛塔,为无忧王所建,从前,如来在此讲说佛法,历时达七日之久。旁边的精舍内有过去四佛座位及散步遗址。这附近另有数座佛塔,都是如来说法之地,佛塔皆为无忧王所建。

从该国往西南走七百余里,到达乌荼国(东印度境)。

乌荼国 乌荼国(今印度奥里萨邦北部)方圆七千余里。该国都城方圆二十余里。该国土地肥沃、庄稼茂盛,各类果品都比其他国家大,名花异革,难以一一详述。气候略显炎热,民风刚烈。居民形体魁梧,肤色黝黑。语言声调,与中印度不同,他们好学不倦,大多信仰佛教,境内有佛寺百余所,僧人有一万多名,皆研习大乘佛教。此外,尚有天祠五十余所,外道信徒杂居其中。各种佛塔十余处,都是从前如来说法之地,全是无忧王所建。

该国西南边疆的大山之中,有座补涩祇厘佛寺,寺内的石造佛塔有许多奇迹,斋日时,常放射光芒。所以,远近的虔诚信徒,全都聚集于此。他们手持鲜花伞盖,礼敬供养。在塔的承露盘下,覆钵状体之上,放上花盖之柄,就能粘住不落,犹如磁石吸住铁针一样。此塔西北山中有一佛寺,寺中有一佛塔,其灵异与此塔相同。这两座佛塔,皆为鬼神所建,所以有如此的神奇、灵异。

该国东南边境濒临海边处,有座折利呾罗城(唐语称为发行),方圆二十余里,入海的商人、远方的旅客,都在此处中途歇息。该城坚固高峻,十分富裕。城外有五座鳞次栉比的佛寺,寺内楼台高耸,佛像雕刻得十分工巧。此城南距僧伽罗国有两万余里,静夜遥望,只见那个国家佛牙塔上的宝珠,放射出阵阵光芒,历历在目,犹如火炬悬在空中。

从该国西南的大森林中,走一千二百余里,到达恭御陀国(东印度境)。

恭御陀国 恭御陀国(今印度奥里萨邦临孟加拉湾处)方圆一千余里。该国都城方圆二十余里。濒临大海,山岭连绵不绝,土地低下潮湿,庄稼按季节播种。气候稍热,民风勇猛刚烈。居民身材魁梧,皮肤黝黑,略知礼义,不甚欺诈。文字与中印度相同,但语言声调却很不一样。居民崇敬外道,不信佛法。境内有天祠一百多座,外道信徒一万多人。境内有几十座小城,它们背靠山岭,扼守海道,由于城墙坚固,士兵勇敢,所以威震邻国,没有强大敌手。国土濒临大海,奇珍异宝众多,海螺、贝壳、珍珠是通用的货币。该国有许多庞大的青象,可作远途坐骑。

从该国向西南进入广大荒野,幽深的山林树木高大,遮天蔽日,行走一千四五百里,到达羯*(左饣右夌)伽国(南印度境)。

南印度七国

羯*(左饣右夌)伽国 羯*(左饣右夌)伽国(今印度甘占海岸以南一带)方圆五千余里。该国都城方圆二十余里,庄稼按季节播种,花果繁茂,林木连绵不断,动辄就达方圆数百里,所出的青色野象令邻国称奇。气候炎热,民风急躁暴烈,居民性情耿直蛮横,但很讲信义。说话速度很快,音调质朴,词义、语法与中印度差别很大。信仰佛教的人少,遵奉外道的人多。境内有佛寺十余座,僧人五百余名,研习大乘佛法的上座部法门。此外,尚有天祠百余座,外道信徒很多,多是耆那教徒。

从前,羯*(左饣右夌)伽国人口众多,集市里,人们比肩接踵,举袂蔽日,挥汗成雨。有个五通仙人,栖居山岩之间,怡养真性。有一次,他被人触犯,失去了神通,于是他以恶咒残害国人,结果该国之人,无论老少、贤愚都已丧命,因而长久以来,该国人烟断绝。慢慢地,外地迁来了一些人,但居民还是不多,这种情况一直沿续至今。

都城之南不远处有一佛塔,高百余尺,为无忧王所建。塔旁有过去四佛座位及散步遗址。

该国北部边境的大山岭上有一佛塔,高百余尺,这是劫初人寿无量岁时,辟支佛涅槃的处所。

从该国向西北方的山林中行走一千八百余里,到达憍萨罗国(中印度境)。

憍萨罗国 憍萨罗国(今印度哥达瓦里河上游一带)方圆六千余里,四周环山,林木野泽连绵不断。该国都城方圆四十余里。土地肥沃,物产丰富,城镇相连,居民富裕。百姓身材魁梧,肤色黝黑。民风刚烈,居民性情勇猛,既信佛教,又信外道,学业、才艺超群出众。该国国王为刹帝利种姓,他崇敬佛法,极为仁慈。境内有佛寺百余座,僧人上万人,皆研习大乘佛教。此外,尚有天祠七十余座,外道信徒杂居其中。

都城之南不远处有一座旧佛寺,旁边有一佛塔,为无忧王所建。从前,如来曾在此处大显神通,降伏外道。后来龙猛菩萨居住在这座佛寺内。当时,该国国王,名叫娑多婆诃(唐语称为“引正”),他尊崇、敬重龙猛菩萨,派兵守卫寺庙。这时,提婆菩萨从执师子国前来该地,找人辩论,他对寺庙的看门人说:“拜托你为我通报。”看门人就进去禀告了龙猛,龙猛素知提婆大名,于是他盛满一钵水,命弟子说:“你拿这钵水给提婆看。”提婆看见这一钵水,一言不发,他将一根针投入水中。龙猛弟子满腹狐疑,持钵而还。龙猛说:“他说了些什么?”弟子回答:“他一言不发,只是将针投入水中。”龙猛说:“这个人真是有智慧啊!他洞察幽微,与圣人相仿,他有如此高尚的德操,快请他进来。”学生问:“这是什么意思,巧妙的辩论不用言辞,说的就是这种情况吗?”龙猛说:“水,盛它的器物是什么形状,它就是什么形状,或方或圆,并不固定,无论清洁、肮脏之物,它都能与之相融,它充盈容器,毫无间隙,清澄深厚,难以揣测。我将满钵水给他看,表示我学问渊博,他却投针入水,表示能彻底了解我的学问宗旨。他不是一般人,应快请他进来。”龙猛仪态高雅,让人顿生敬畏,与他交谈的人无不弯腰低头。提婆一向敬慕龙猛风范,很早就想向他请教,如今,在未受教之前,就显示了自己的智慧。在见了龙猛之后,由于畏惧龙猛的威严,他坐在一个角落里,而龙猛则坐在高堂之上。二人谈了一整天的佛学玄理,言辞清晰,哲理高深。龙猛说:“提婆这个后学之人,才学盖过世人,辩论超过前辈,遇上了这样的英才俊杰,我可以将传法大业放心地交付给他,佛法代代相传,靠的就是这样的人。提婆,望你上前就座,陈说佛法妙理。”提婆听了龙猛的一席话,心里也很自负,正准备敞开胸怀,与龙猛辩论一番,可是,抬头望见龙猛的威严,他却哑口无言,他离座而立,深深自责,请求做龙猛的学生。龙猛说:“请坐下,我将佛法的真理传授给你,这是如来真实的教导。”提婆顿时五体投地,诚心归于龙猛门下,他说:“从今以后,我将听从你的教诲。”

龙猛菩萨精通医药之术,很注意饮食养生,活了几百岁,但精神、体貌却不见衰老。引正王得到龙猛菩萨调配的妙药,也活了几百岁。引正王有个小儿子,他问母亲:“我何时能继承王位?”其母说:“照现在的情况看,你看不到那一天。你父王已几百岁了,子孙老死的已不少啊。这都是龙猛的福力、药术所致。龙猛如去世了,你父王必会随之而亡。龙猛菩萨智慧超群,大慈大悲,他周济众生,不遗余力,但他并不看重自己的生命。你可以前往彼处,讨要他的头颅,此举若能成功,你就会实现自己的愿望。”王子按母亲所说,来到龙猛所在的寺院,守门人听说王子驾到,又惊又怕,所以及时将王子引进。当时龙猛菩萨正在念诵经文,散步修行,忽然见到王子,便即刻停立相问:“今天是什么日子,劳你大驾光临本寺,你以畏惧之态,疾奔本寺,不知有何指教?”王子说:“我和母亲谈及修行中的布施之人。我认为,如典籍所载,人人都会珍惜自己的生命,不会有人轻易将生命施舍给人。我母亲则说:‘不对,十方善逝,三世如来,他们从前都曾立下誓愿,努力证得圣果,他们勤求佛道,持戒修行,忍受一切苦难,有的将自己的身体送给猛兽吃,有的割下自身肌肉救济饥饿的鸽子,月光王将自己的头颅布施给婆罗门,慈力王将身体上的血放给饿药叉喝,诸如此类,难以一一详述,在先前的得道人寻找,哪一代没有这样的人?如今龙猛菩萨就是有这样高尚情操的得道之人’,我想求人头一用,但招募很多年了,没有人肯给。如果我施暴杀人,则罪孽深重,况且,杀害无辜会臭名远扬。你这位菩萨,修习圣道,目的在于证得佛果,你哀怜众生,恩惠施及万物,不吝啬自己的身体,将它看做如浮云、朽木一样,望你不要违背自己本有的誓愿,答应我的请求!”龙猛说:“对,你说得好啊!我志在求证佛道圣果,所以我修习佛道能舍一切所有之物,我这身体如同空谷的回声,水波的泡沫,它在四种形态之中流转,在六种场合之中来往,我曾立下誓愿,决不拒绝别人对我的请求。可是,王子,有一件事却不好处理,不知该怎么办才好。我离世之后,你父亲也会死亡,你该想想此事,看谁能救他?”说完后,龙猛四处寻视,找自杀的东西,最后他用干茅之叶自断颈项,顿时,犹如利剑断割,龙猛就身首异处。王子见状,惊恐逃去。寺庙守门人将此事始末上呈国王,国王听后,十分难过,不久,果如龙猛所言,一命呜呼。

从该国往西南走三百多里到达跋逻未罗耆厘山(唐语称为黑峰山),该山巍峨耸立,奇峰陡峭,没有山谷,犹如一块完整的石块。引正王为龙猛菩萨在此山中建造了一座寺庙。他派人在离山十多里处,挖掘通道,深入山的底部,然后向上开凿山石。挖出来的空间,里面有长廊、亭台、楼阁,楼阁有五层楼高,每层有庭院并建有精舍,精舍内都铸有金质佛像,大小与佛之真身相同,工艺极为精妙,至于装饰、点缀,全用黄金、珠宝。山峰之上,飞泉直下,环流楼阁、廊庑四周,光线则从外开的窗户之中照进室内。当初,引正王建造这座佛寺时,工程只完成了一半,工人们就已极为疲惫,国库也空虚了,引正王十分忧心。龙猛菩萨问他:“大王为何脸有忧色?”引正王说:“我已立下誓愿,树立妙胜福德,希望建好的寺庙常存于人世,以待慈氏降临,可如今工程没有完工,财源就已枯竭,我因此惆怅万分,寝不安席。”龙猛道:“大王勿忧,修善积福,利益无穷,你既然立下了宏愿,我看没有办不成的事。大王今日回宫,只管欢快、高兴,明早出来游玩,观赏山野风光,然后再来此地,商议修建之事。”引正王听后,便起驾回宫了。龙猛菩萨以神妙药物,滴在石头上,石头都变成了黄金,引正王游览看见黄金,心中十分高兴,口中啧啧称奇,他起驾来到龙猛菩萨住所,对龙猛菩萨说:“我大概是被神鬼迷惑,所以今日外出游历,经常在山林之中看到黄金堆聚。”龙猛菩萨说:“这不是神鬼迷惑,而是大王修造佛寺的诚心感动了天地,所以能见到这么多的金子。大王应及时收起这些金子以作建寺之用,完成神圣的功业!”因而就用这些金子造寺,工程完毕后,还有多余的,于是就在五层楼阁之中,每层楼铸造四尊金质佛像,最后剩下的不少金子就藏入了国库。引正王还召集一千名僧人在寺内礼佛诵经。龙猛菩萨将释迦佛的遗教、以及众菩萨所讲的论议,搜集起来,分门别类,藏在寺中。所以上面第一层只放佛像和众经论,下面第五层只住净人,并放置资产、杂物,中间三层作僧舍住宿之用。我听说,古书曾这样记载:引正王修好这座佛寺后,总计工人所吃的盐,就花去了九拘胝(拘胝,唐语称为“亿”)金钱。后来这座佛寺的僧人不团结,常常互相争吵,要找国王评理。净人们传言:“僧人之间,互相争吵,言语抵触,这样,恶人就有了可乘之机,他们因而毁坏了这座佛寺。”而且反锁重重门关,不让僧人进入。从此以后,此处再无僧人,远望山崖,却不知入寺之门。净人们常引领一些善治病的医生入寺治病,但是医生都是蒙上双眼出入,所以,进去过的医生也不知道来去的路径。从该国往大森林中南行九百多里,到达案达罗国(南印度境)。

案达罗国 案达罗国(今印度安德拉邦北部一带)方圆三千余里。该国都城方圆二十余里,名叫瓶耆罗。境内土地肥沃,庄稼丰茂,气候稍热,民风刚烈。语言声调与中印度不同,但文字却大体相同。境内有佛寺二十余座,僧人有三千名。此外,尚有天祠三十余座,外道信徒很多。

瓶耆罗城旁不远处有一佛寺,亭台、楼阁巧夺天工,佛像容貌雍容华贵,惟妙惟肖。佛寺前有一石塔,高数百尺,佛寺、石塔都是阿折(唐语称为“所行”)罗汉所建。

所行罗汉寺西南不远处有一佛塔,为无忧王所建,如来从前曾在此讲说佛法,大显神通,化度无数众生。

从所行罗汉寺向西南方向走二十余里,到达孤山,山岭有一佛塔,陈那(唐语称为童授)菩萨曾在此写作《因明论》。陈那菩萨在佛离世后,受佛教影响,出家为僧。他知识渊博,愿力宏大,慧根深固,因同情世人无依无靠,总在想着弘扬佛法之事。他认为因明之论,语言深奥,涉及的理论知识广,没有脚踏实地的工夫,不可能有所成就。于是他隐居在山崖间,息心静虑,思考写作的利弊和文义的繁简,当时山谷震响,云彩变色,山神将菩萨捧得高达数百尺,大声说:“从前佛陀善于因势利导,救度众生,他以慈悲之心,演说《因明论》概括佛教哲理,深究精微言辞。佛陀圆寂后,大义将要灭绝。如今,陈那菩萨深具福力、智慧,能透彻了解佛陀旨意。因明之论,能在今天得到弘扬。”陈那菩萨于是大放光明,连幽暗之地都得到了照耀。当时,该国国王十分尊敬陈那,他看见陈那大放光明,推测陈那已入了金刚定,所以,请求陈那证无生果。陈那说:“我入定观察,意欲阐释深奥经文,希望获得无上正觉,我并不想去证无生果。”国王说:“无生之果,众圣全都仰慕,它断绝三界之欲,洞察三明之智,这是件盛事,望你赶快证得。”国王的请求让陈那心情欢悦,便想去证无学圣果。当时妙吉祥菩萨得知此事后,十分惋惜,打算提醒他,于是弹弹手指,意在使之觉悟,妙吉祥菩萨对陈那说:“可惜呀!你为何舍弃高远志向去追求狭隘愿望,只想着独善己身而忘了兼济众生?你若想积善修德,利益众生,就应该去传播、演说慈氏菩萨所写的《瑜伽师地论》,引导后学之人,这样,才能获利巨大。”陈那菩萨接受了教诲,环绕妙吉祥菩萨恭敬施礼。于是他深入思考,潜心研究,宣讲因明之论。他担心学人畏惧因明之论的文义精微、言辞简略,于是,概括因明之论的理论要点和精微语句,写作了《因明论》一书以引导后学之人。从此以后,宣扬瑜伽、弘扬这一事业的陈那门人有不少著名于世。

从该国山林中往南走一千余里,到达驮那羯磔迦国(亦称大安达罗国。南印度境)。

驮那羯磔迦国 驮那羯磔迦国(今印度安德拉邦中部一带)方圆六千余里,该国都城方圆四十余里。土地肥沃,庄稼丰茂,荒野多,村镇少,气候稍热,居民皮肤黝黑,性情刚烈,喜爱学业、技艺。佛寺鳞次栉比,但荒废得非常厉害,保存下来的只有二十余座,僧人有一千多人,皆研习大乘法教。此外,境内尚有天祠一百多座,外道信徒很多。

都城之东依山建有弗婆势罗(唐语称为“东山”)佛寺,都城之西依山建有阿伐罗势罗(唐语称为“西山”)佛寺,这两座佛寺是该国先王为佛陀修建的。他疏通河道,打通路径,凿开山崖,建造楼阁,漫长的廊屋在山峦间延绵不断,这里有神灵保卫,所以圣贤在此游览止息。自佛涅槃后的千年时间里,每年都有上千名普通僧人在此入安居,待安居日结束后,他们都证得罗汉果位,而后,以神通力飞升而去。一千年后,普通僧人和证得果汉等果位的僧人同居于此。最近一百多年以后,这里再没有僧人,而山神的形貌也已改变,他们或为豺狼,或为猿猴,惊吓过往行人,因此,佛寺荒废,再无僧人。

城南不远处有块大岩石,这是婆毗吠伽(唐语称为清辩)论师住在阿素洛宫等待、瞻仰慈氏菩萨成佛之处。清辩论师,心胸开阔,品德高尚,他外穿僧佉学派的服装,实际上却在弘扬龙猛论师的学说。他听说摩揭陀国护法菩萨正在弘扬佛法,有数千名学徒,心里很想与他交流畅谈,于是手持锡杖前往。到达波吒厘城时,得知护法菩萨在菩提树下,于是清辩论师对门人说:“请你到菩提树护法菩萨处,这样对他说:你护法菩萨宣扬佛陀遗教,化度众生,我清辩仰慕你的品德,总想虚心向你请教,为时已久。然而,由于从前的愿望未能实现,所以没有前来礼拜。我已立下誓愿,决不在菩提树下空见你,我若在菩提树下拜见你,一定要证得圣果,成为天、人之师。”护法菩萨对清辩派来的使者说:“人生一世,譬若梦幻,生命宛若浮云,我只望抓紧每一天时间勤勉修行,没有空暇时间去谈论、评议。”清辩几次派人去信,双方还是没有见面。清辩论师回到本国后,静心思索,他说:“除非慈氏菩萨成佛,否则,无人能解我心中疑惑。”于是,他在观自在菩萨像前诵《随心陀罗尼》,水、米不进,历时达三年之久。他的至诚终于感动了观自在菩萨。有一次,观自在菩萨示现美妙色身,问他:“你有何志愿?”清辩答:“我愿留住此身,等待瞻仰慈氏菩萨。”观自在菩萨说:“人的生命十分脆弱,世间的一切存在皆如梦幻、浮云,你应该修福积善,以便转生睹史多天,你可在那里拜谒慈氏菩萨,这样可以迅速见到他。”清辩论师说:“我志不可夺,我心不可移,我就要在此生见到慈氏菩萨。”护法菩萨说:“既然如此,你就前往驮那羯磔迦国城南山岩,那里有一尊执金刚神像,你就在那尊神像前诵持《执金刚陀罗尼》,你会了却心愿。”清辩论师于是前往照办。三年之后,执金刚神问他:“你如此勤勉,是为了实现何种心愿?”清辩论师说:“我希望留住此身,等待拜见慈氏菩萨。观自在菩萨指引我来此祈求,说能了却我心愿的可能就在于你了。”执金刚神于是告诉了他一个秘方,对他说:“此岩石内有一阿素洛宫,你按我的法子去祈求,石壁会自动打开,打开之后,你就赶快进去,在那里等待拜见慈氏菩萨。”清辩论师问:“我在黑暗之中,一无所见,怎知佛陀是否出来?”执金刚神说:“慈氏出来后,我会告诉你。”清辩论师听从吩咐,一心一意念诵佛经,又经历了三年,初衷不改,有一次,他一边念咒语,一边用芥子敲击石壁,石壁豁然洞开,当时成千上万的人前来围观,不肯离去,清辩跨进洞门对众人说:“我祈祷已久,等待拜见慈氏,蒙神灵庇护,使我能了却心愿,你们也可以进来,与我一起同观佛陀出世。”闻者胆战心惊,没有人敢进这个洞门,他们说那是毒蛇之窟,进去了恐怕性命难保。清辩再三劝告,另有六个人跟着他进去。清辩回首向众人道别,从容而入,等他进去以后,石壁又闭合了。众人见状,无不嗟叹埋怨,后悔刚才失言。

从该国往西南走千余里,到达珠利耶国(南印度境)。

珠利耶国 珠利耶国(今印度安德拉邦东南部一带),方圆二千四五百里。该国都城方圆十余里。土地空旷,山泽荒芜。居民稀少,盗贼横行。气候稍热,民风奸诈。居民性格粗犷躁烈,信仰外道。佛寺残破,僧人较少。另外,尚有天祠数十座。多数是裸体修行的外道。

都城东南不远处有一佛塔,为无忧王所建。从前,如来曾在此大显神通,演说佛法妙理,降伏外道,化度众天神和世人。

都城之西不远处有一佛寺,这是提婆菩萨与罗汉辩论之处。从前,提婆菩萨听说这佛寺内有个名叫嗢呾罗(唐语称为“上”)的罗汉,已得了六种神通,具备了八种解脱,所以,前来访求,瞻仰他的风范。到了佛寺后,在寺内投宿,由于罗汉对于物质生活毫无奢求,所以寺内只有一张床。提婆来后,没有座位,罗汉就搜集落叶,让提婆坐在上面。罗汉则即刻入定,夜半之时,方才出定。提婆于是陈说疑难问题,请罗汉解答,罗汉一一作了解释,提婆一个问题一个问题接着问,到第七回合时,罗汉却闭口不答,他暗中运用神通力量,带着问题往睹史多天向慈氏菩萨请教,慈氏菩萨向他作了解释,并对他说:“那个提婆,修行已历很久时间,贤劫之中将要继承佛位,你理解不了这件事,但你现在应对他非常恭敬才是。”罗汉请教慈氏,不过是弹指之间,请教完后,罗汉又回到了自己的座位,他再论佛法妙理,剖析言辞之中蕴涵的大义。提婆说:“你这番话,是慈氏菩萨的解释,不是你能说得清的!”罗汉答:“对,确如你所言。”于是离开座位,向提婆施礼并深加赞叹。

从该国往南进入森林、荒野之中,走一千五六百里,到达罗毗荼国(南印度境)。

达罗毗荼国 达罗毗荼国(今印度安得拉邦南部和泰米尔纳德邦北部一带)方圆六千余里,该国都城叫建志补罗,方圆三十余里。境内土地肥沃,庄稼丰茂,多花果,出产奇珍异宝。气候稍热,民风刚烈,居民讲信义,推崇博学多才之人,语言、文字与中印度稍有差别。境内有佛寺百余座,僧人上万名,皆研习、尊奉佛教上座部法门。此外,尚有天祠八十余座,裸体修行的外道很多。如来在世时,多次来此国游历并在此国说法度人,所以无忧王在诸圣迹处都建有佛塔。

建志补罗城,是达磨波罗(唐语称为“护法”)菩萨出生地。护法菩萨本是该国一位大臣的长子,他自幼即心胸宽广,长大后,志向高远。他刚满二十岁,王室之女就嫁给了他。新婚之夜,他满腹忧心,十分悲伤,对着佛像祈祷,他至诚之心,感动了神灵,神灵背他远逃,把他安置在离此地数百里的山寺佛堂中。有个僧人开门时,看见了这位少年,怀疑他是盗贼,于是仔细盘问,护法菩萨诚心相告,并请求出家为僧。寺中僧众甚感诧异,便答应了他的请求。国王发现护法菩萨失踪后,发布诏命,远近寻找,后来才知道是神灵背他逃到了远方,知道了事情的经过后,国王对他顿增敬意。自从出家以后,护法菩萨勤奋学习,不懈地修行,关于他的美誉、风范,前文已有记述。

都城之南不远处有一大佛寺,该国的才俊之士都集中在里面。寺内有座佛塔,高达百余尺,为无忧王所建,如来从前曾在此讲说佛法,降伏外道,广度世人、天神。塔旁有过去四佛座位及散步遗迹。

从该国往南走三千余里,到达秣罗矩吒国(也称枳秣罗国,在南印度境内)。

秣罗矩吒国 秣罗矩吒国(今印度半岛最南端),方圆五千余里。都城方圆四十余里。境内土地少,水多盐,不利于庄稼生长。海中珍宝,多集中在该国。气候炎热,居民肤色黝黑,人们性情刚烈,既信佛教,也信外道,他们不看重技艺,但善于经商。佛寺旧址很多,但保留下来的佛寺很少,僧人也很稀少。此外,境内有数百座天祠,外道信徒很多,多数是裸体修行的外道。

都城东不远处有一佛寺,屋宇虽已荒废,但基址尚在,为无忧王之弟大帝所建。佛寺东有一佛塔,高高的塔基已经陷落,但塔顶的覆钵尚在,该塔为无忧王所建。从前,如来曾在此讲说佛法,他当时大显神通,化度了无数的众生,为了彰显圣迹,所以建此塔作为标志。岁月久远而神佛却更加灵验,在此祈求的人多能如愿以偿。

该国南部临海处有座秣剌耶山,山崖高耸,峰岭险峻,山谷幽深,山中有白檀香树、栴檀你婆树。橱檀你婆树类似白檀,无法辨别,只有在盛夏之际,登高远望,发现有大蛇缠绕,即知是该树种。由于此树木性凉冷,所以有大蛇缠绕。望见以后,射击一支箭作为标记,待大蛇冬眠后,方可采伐。羯布罗香树,树干与松树同,但树叶却不一样,所开之花与所结之果也与松树不同。新伐之树潮湿,并无香味,等到树干之后,顺着木纹砍开,其中有香脂,形状像云母,色泽如冰雪,这就是人们所说的龙脑香。

秣剌耶山之东有座布呾洛迦山,山路又高又险,山谷崎岖倾斜,山顶有一水池,水色明亮如镜,分出一条大河,绕山流转二十圈后,流入南海。池旁有座石天宫,观自在菩萨常来此游历、歇息。想见菩萨的人,不顾生命安危,涉水登山,将艰难险阻抛之脑后,但能到达石天宫的人,实在是太少了。而住在山下的人,如果诚心祈祷,菩萨就会变作自在天的形貌,或涂灰外道的样子来安慰、开导他,满足其见菩萨的愿望。

此山东北方向的海边有座城,是通往南海僧伽罗国必经之路。当地人说:从那里入海,往东南航行三千多里,可到达僧伽罗国(唐语称为执师子国,不属于印度)。

一切见成

【原文】雪霏辞去,地藏门送之,问云:“上座寻常说三界唯心,万法唯识①。”乃指庭下片石云:“且道此石在心内在心外?”师云:“在心内。”地藏云:“行脚人,着什么来由安片石在心头!”师窘无以对,即放包依席下,求决择。近一月余,日呈见解说道理,地藏语之云:“佛法不怨么。”师云:“某甲词穷理绝也。”地藏云:“若论佛法,一切见成。”师于言下大悟。

【注释】①万法唯识:万法,指万事万物。万事万物都由心识变现。

【译文】雪停了,文益告辞离开。地藏禅师送他到寺院门口,问道:“上座经常言三界皆因心生,万物都由识起。”于是指着庭院里一块石头道:“你道此石在心内还是在心外?”文益答道:“在心内。”地藏道:“行脚人为何要把一块石头放在心里?”文益窘迫,无法回答,马上放下行李留在地藏禅师法席下,请求鉴别。在一月多时间里,文益每日述说见解、讲述道理,地藏对他说道:“佛法不是这样的。”文益道:“我是词穷理尽了。”地藏道:“如要论佛法,一切都现成。”听了这话,文益立即大悟。

——文益禅师《文益语录》

拈草示师

【原文】有老人入山参,师曰:“住在甚处?”老人不语。师曰:“善能对机。”老人地上拈一枝草示师,师便喝。老人礼拜,师便归庵。老人曰:“与么疑杀一切人在!”

【译文】有位老人入山参禅,庵主问他:“你住在何处?”老人不语。庵主道:“善于对答禅机。”老人从地上拈起一根草给庵主看,庵主便大喝。老人向他礼拜,庵主于是回到庵里。老人道:“这么是让一切人怀疑!”

——《五灯会元》卷十一·桐峰庵主

一理二义

【原文】师上堂示众曰:“具足凡夫法凡夫不知,具足圣人法圣人不会。圣人若会即是凡夫,凡夫若知即是圣人。此语一理二义,辨人辨得,不碍于佛法中有个人处;若辨不得,莫道不疑。”

【译文】绍修禅师上堂对众人道:“凡夫具备充足,凡夫不知晓;圣人具备充足,圣人不领会。圣人如领会了就是凡夫,凡夫如果知晓了就是圣人。这话是一个道理,两个意义,如若有人能辨明,不用说在佛法里就有了悟人之处;如若无人能辨明,就不说无疑惑。”

——《景德传灯录》卷二十四·绍修禅师

道远乎哉

【原文】师上堂曰:“道远乎哉?触事而真。圣远乎哉?体之则神。我寻常示汝,何不向衣钵①下坐地,真下参取?要须上来讨个什么?既上来,我即事不获已,便举古德少许方便,抖擞些子龟毛兔角解落。诸上座,欲得省要么?僧堂里,三门下,寮舍里参取好。还有会处也未?若有会处试说看,与上座证明。”

【注释】①衣钵:指僧尼的袈裟和食器。

【译文】道钦禅师上堂道:“道法远吗?遇到事情就知道其真切。圣人远吗?体悟了就知道其神奇。我平时给你们讲,为何不在日常生活里坐着参悟,偏偏要到法堂来寻个什么?既然来了,我也不得已,就举出古代大德高僧的少许方便法门,抖落出一些龟毛兔角。各位上座,想得到要旨吗?就在僧堂里、寺门下、僧舍里参悟吧。有领悟了的地方吗,有了领悟的地方就试着说说看,我来给大家鉴明。”

——《景德传灯录》卷二十五·道钦禅师

佛陀雕像

据《报恩记》等记载,最早为佛陀造像的是孔雀王朝时代中亚殖民地行省犍托罗地区的拘翼国优填王。他出于对佛的思念,用旃檀木雕塑了一个等高的如来像。这个佛像呈站立状,左手下垂结与愿印,表示能满足众生的愿望,右手曲臂向上,结施无畏印,表示能解脱众生的苦难。此后随着佛法的传播,各地纷纷为佛造像。图为印度寺庙中的佛陀雕像,属纯印度风格。

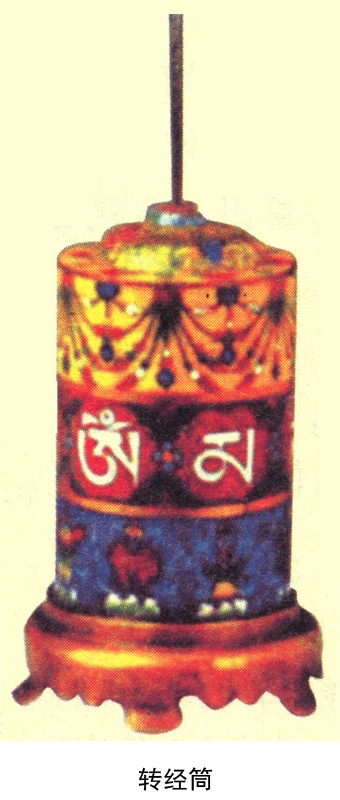

转经筒

传经论道是僧众的必行之道。转动这个精美的经筒,等于默诵了六字真言,以消除罪孽,积善扬德,得脱轮回之苦。

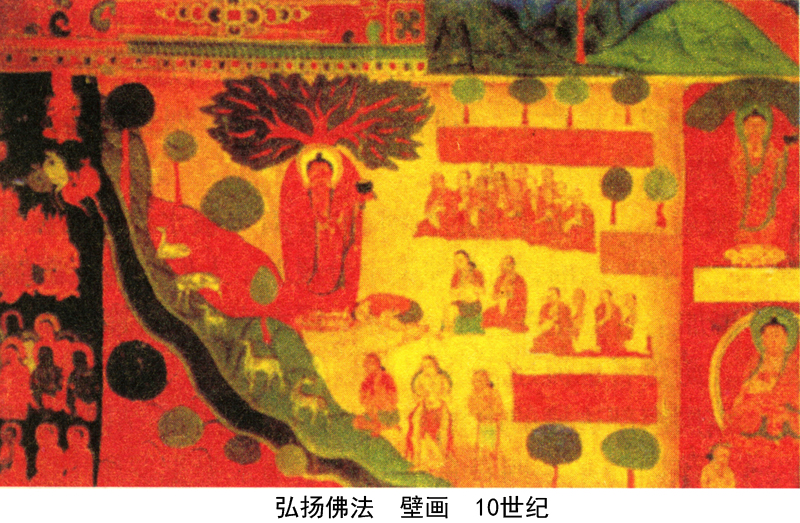

弘扬佛法 壁画 10世纪

《观音经》云:毗舍离国有位名叫月盖的长者说,此国人民遭遇病疫之苦,良医耆婆用尽了所有的道术,也不能解脱生民的痛苦。于是释迦佛发慈悲心,放大光明照,用杨枝净水,济世度苦。

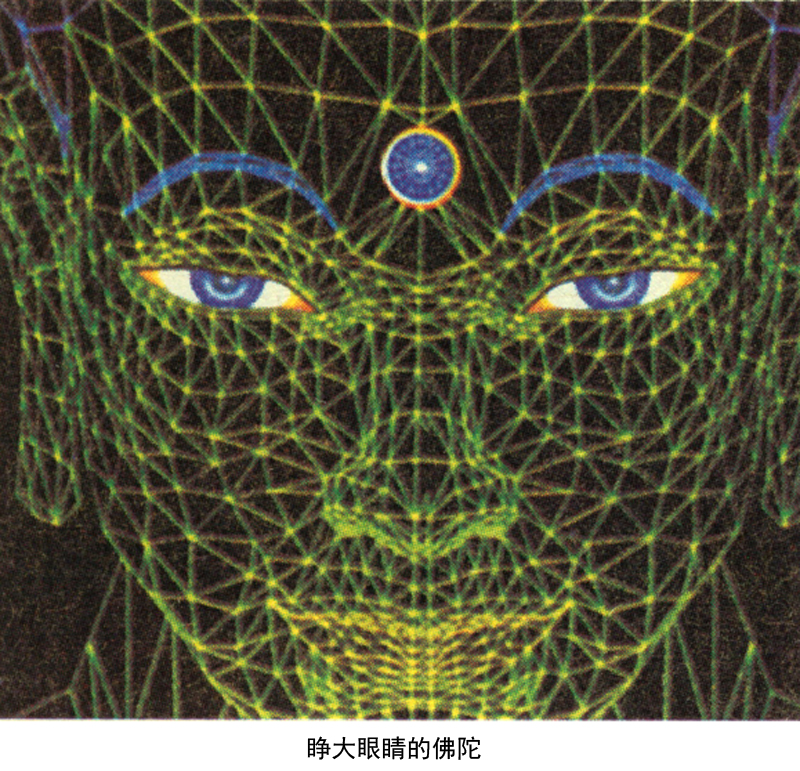

睁大眼睛的佛陀

图为依照水晶结构绘制的佛像,释迦牟尼睁大眼睛,注视着后世的信徒。尽管佛陀生前从不将自己的思想强加于人,但他仍然遭到嫉恨。两千年过去了,佛陀平静地面对着这个世界的沧桑巨变。

佛化无恼 壁画 唐代

恼是法相宗所列“随烦恼”之一,指令人爆发恼怒的心理。佛教的修行有戒、定、慧三学,持戒是放在最前头的。要学道,首先就要奉行各种戒律来止悭,然后才能认清本性,最终达到寂静。图为佛陀为众生灭除一切烦恼,以寂静之心向佛成道。

静坐沉思的佛陀 砂岩雕塑 9世纪

佛陀抛妻别子后,摒除欲念,潜心苦修。他确信从欲和苦行均非解脱之正道,遂浴于尼连禅河,于毕钵罗树下,结跏跌坐,沉思冥想,经七日七夜,卒发明前人所未闻知的中道思想,证成菩提,觉悟四谛十二因缘之法,此即佛法。图中,佛陀正静坐沉思。

斜倚的佛陀 雕塑 12世纪

这尊斜倚的佛陀,是由整个山头雕刻出来的。佛陀一手托头,似在打盹,又似在沉思。山脉和岩石的肌理正好形成他上衣的褶皱,而山顶恰是他的冠冕。

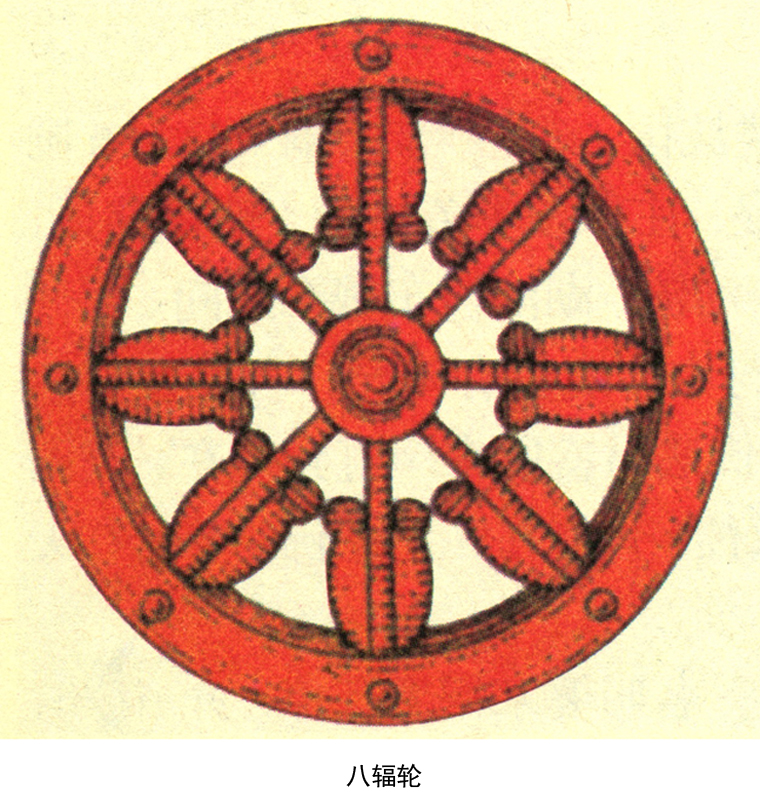

八辐轮

为帮助信徒达到涅槃的境界,佛陀创立了八正道,帮助他们摆脱苦难,达到必要的洞察与善行。八正道有三个要素,即道德、静思和智慧。图为佛教象征图案之一八辐轮,轮中的八个辐条喻示着八正道。

大唐西域记/玄奘(唐).—重庆:重庆出版社,2008年;