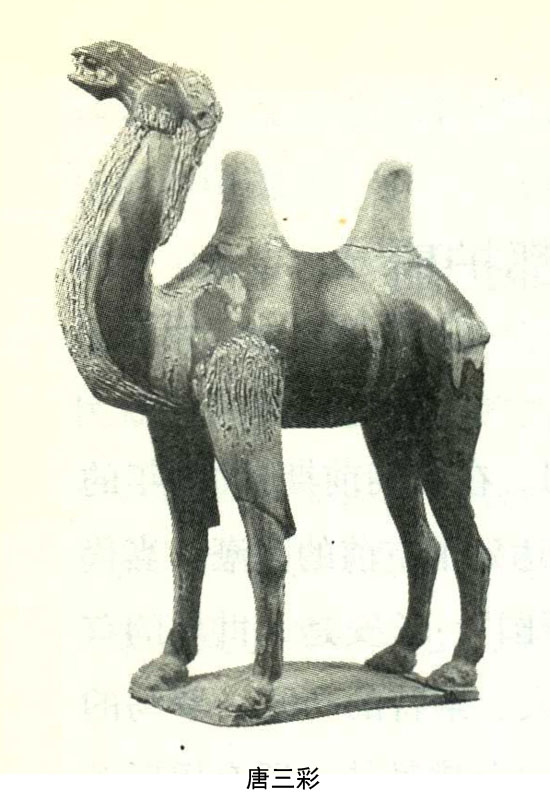

唐朝是中国历史上最强盛的王朝。在唐朝前期100多年的时间里,国家繁荣强盛,对外交往也达到了空前的高潮。当代西方史学家称唐朝是一个“开放的帝国”,长安是“世界的首都”。世界各国的人,包括波斯的商人、粟特的巧匠、罗马的教士、阿拉伯的水手、日本的留学生以及佛教徒,还有伊斯兰教徒、拜火教徒,都聚集到中国来。丝绸之路也进入了它的黄金时代。这是唐朝初年的统治者积极对外开拓和扫清割据所取得的成果。

在公元618年唐朝刚刚建立的时候,不仅丝绸之路被阻断,连其政权自身都受到来自北方草原部落的威胁,形势与西汉初年相似。隋朝时,突厥族在漠北草原上兴起,建立了东突厥和西突厥两个强大的汗国。东突厥占据了蒙古高原,连年南犯,直接威胁唐朝北方边境的安全。西突厥占据了今天山以北、阿尔泰山以西、咸海以东的广大地区,垄断了丝绸之路的贸易,天山以南的西域各国和波斯以东的中亚各国也都处于西突厥的控制之下。

唐太宗即位后,决心征服突厥,捍卫唐朝的安全和稳定,重新打开通向西方世界的道路。贞观四年(630),唐朝军队在名将李靖、李勋指挥下,远程奇袭,一举俘虏东突厥可汗,东突厥汗国土崩瓦解,中国北方边境和河西走廊的安全不再受到威胁。

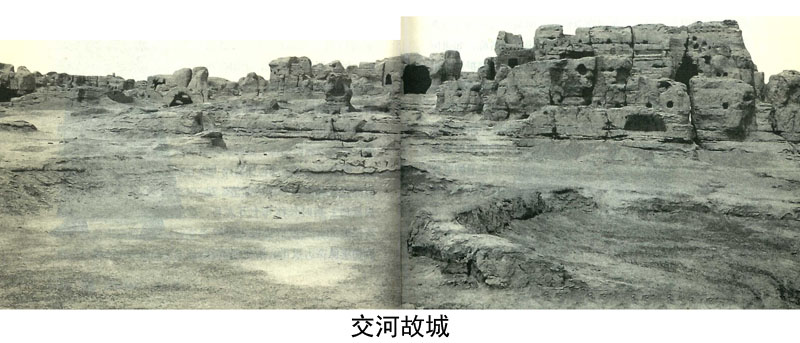

唐平东突厥的壮举震动了西域,西突厥可汗向唐朝进贡并接受册封,受其控制的西域诸国都愿意恢复与唐朝的往来。但是,亲西突厥的高昌王麹文泰暗持两端,表面与唐朝亲善,背地里阻挡其他小国与唐朝往来。伊吾国君不愿受高昌控制,受到高昌军队的攻击。高昌地处丝绸之路要冲,不拔掉麹文泰这颗钉子就无法开通丝路贸易。贞观十四年(640),唐太宗命大将侯君集率领精兵,讨伐高昌。麹文泰以为唐朝与高昌间隔几百里沙漠,唐军根本无法逾越这道天然屏障,所以当唐军突然出现在高昌城下时,麹文泰竟因惊吓而病死,唐军乘势一举攻克高昌都城。唐太宗下令在高昌置西州,以可汗浮图城置庭州(今新疆吉木萨尔),在高昌交河城(今吐鲁番以西)置安西都护府,留兵镇守。这是唐朝最早在新疆境内建立的地方行政机构,并以此为根据地,进一步扩大在西域的统治。

贞观十八年(644),唐军征服了焉耆。贞观二十二年(648),唐将阿史那社尔率大军攻破龟兹,俘虏了亲西突厥的龟兹王。唐太宗接到捷报,高兴地说:“四海宁一,帝王乐也,朕今乐矣。”遂将安西都护府迁至龟兹。至此,唐朝确立了中央政权在天山以南地区的巩固地位,重现了汉朝西域都护府的统治。

唐朝的进展使占据天山以北地区的西突厥大为震惊。由于内部的分裂,西突厥贵族阿史那贺鲁首先投降,被唐太宗任命为瑶池府都督,守居庭州。太宗去世,阿史那贺鲁叛唐,企图在西域重建西突厥的统治。这样,在唐高宗李治时,唐朝与西突厥在天山以北进行了一场决定性的较量。

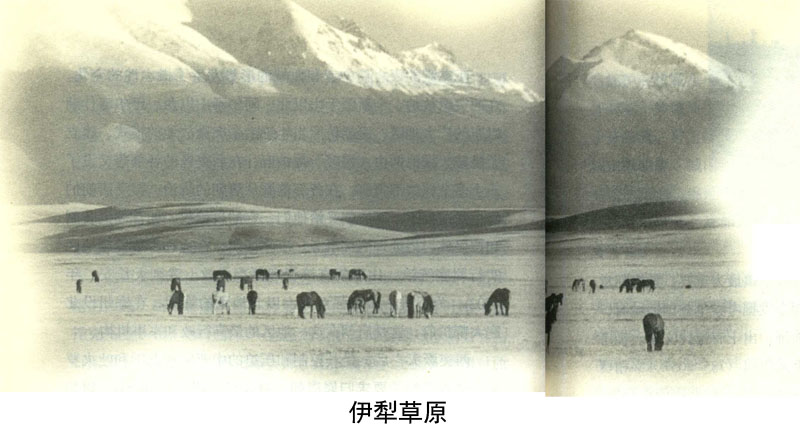

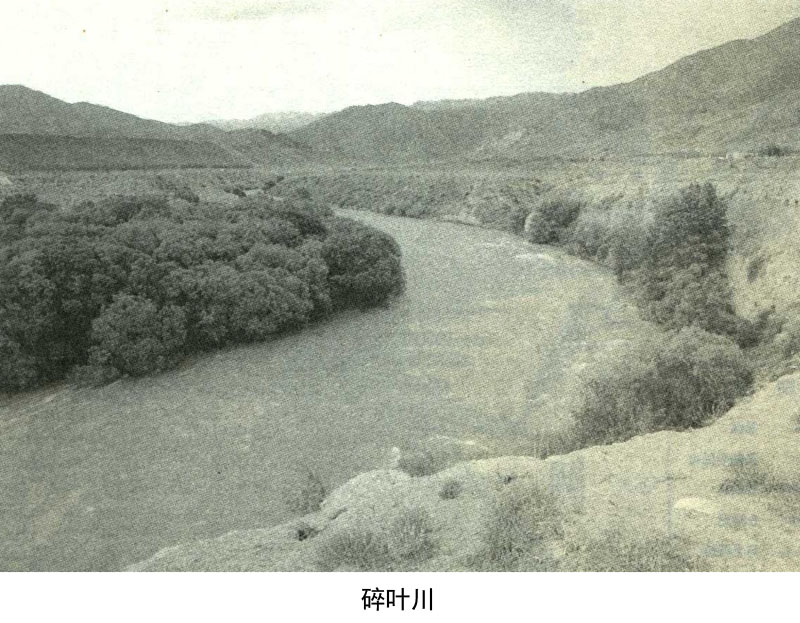

唐高宗永徽二年(651),阿史那贺鲁收拢西突厥诸部落,起兵反唐。当时号称几十万人马,攻陷庭州,西域形势极为严峻。唐朝军队奋力反击,阿史那贺鲁率众西走,建廷于双河(今新疆博乐),自称西突厥沙钵罗可汗,再次向唐朝反扑过来。天山以北广大地区烽烟四起,民不聊生,各地百姓对阿史那贺鲁的倒行逆施极为痛恨。显庆元年十二月(656),大将程知节率唐军在鹰娑川(今新疆库车以北)击溃西突厥军,由于未抓住战机,阿史那贺鲁得以逃脱。次年正月,唐高宗派大将苏定方,萧嗣业分兵两路远征伊丽河(今新疆伊宁一带),在曳咥河(今博乐以东)唐军万人与号称十万的西突厥军决战,唐军奋勇进攻,阿史那贺鲁大败,渡伊丽河西逃。唐军冒着大雪,穷追不舍,先后追过了碎叶水(今托克马克一带)和千泉,一直追到了中亚的石国(今塔什干)。石国国王擒获逃亡的阿史那贺鲁,送给唐军。至此,唐朝对西突厥的战争取得了决定性的胜利。

西突厥的灭亡使中亚和西域的形势发生了根本性的变化。在西突厥故地,今新疆天山以北、阿尔泰山以西、巴尔喀什湖以东的广大地区,唐朝仿照当年统治东突厥故地的模式,建立了昆陵、濛池两个“羁縻”都护府,在西突厥的各部落又设了二十多个羁縻都督府。在各部落服从唐朝的统治,接受唐朝的号令的前提下,而唐朝又给他们一定的自治权,如首领世袭制和按民族习俗处理内部事务。事实证明,在边远少数民族地区实行羁縻统治,比唐朝直接管理更有成效。武则天长安二年(702),为了进一步加强对天山以北地区的管理,在庭州设北庭大都护府,这是唐朝在这一地区的最高行政和军事机构。

西突厥灭亡后,受其控制和压迫的中亚昭武九国和吐火罗地区诸城邦纷纷要求归属唐朝。唐高宗龙朔元年(661),唐朝派遣使者到这两个地区巡行抚慰,设置府州。在吐火罗故地设了88个羁縻府州,最远的是设在今伊朗与阿富汗边界的波斯都督府。昭武九国分别设置了羁縻府,仍沿用汉朝名称,如康国称康居都督府。这些羁縻府州名义上都隶属于安西都护府,由于地理条件限制,唐朝军队无法越过帕米尔直接统治这些地方。调露元年(679),安西都护王方翼在碎叶筑城,四面12门,隐出伏没,神不可测。中亚诸国国王参观后,都赞叹不已。从此,唐朝建立了一个军事重镇,对中亚实行军事保护和管制。把中亚地区纳入唐朝的势力范围,是中国历史上的重要事件。唐朝在西域的统治范围和控制程度远远超过了汉朝,西域的统一和稳定成为丝绸之路繁荣的可靠保证。

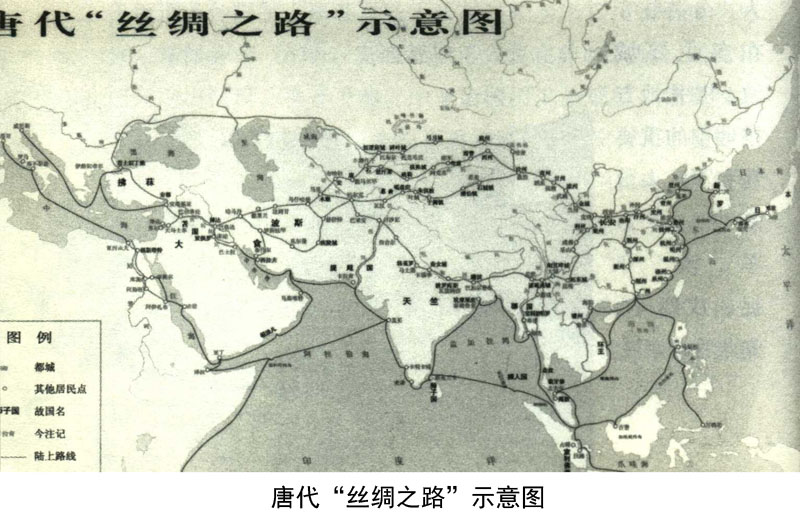

唐朝丝绸之路与隋朝裴矩的记载相同,仍分北、中、南三条大道。从公元640年到755年“安史之乱”爆发前的100多年间,唐朝花费了大量人力物力,建设和经营西域。在历史文献的记载中,还可以看出当时的规模。

在三条干线上,沿途都有军队驻扎戍守。唐玄宗开元年间(712-742),安西都护府领兵24000人,北庭都护府领兵20000人,分散驻守在各主要城镇。驻扎地方按地位的重要性和军队人数多少,分为军、镇、守捉、戍四等。安西管辖诸城中,龟兹、于阗、焉耆、疏勒、碎叶五镇最为重要,是唐朝重点防御的地方。考古学家在新疆库车发掘考察龟兹国旧城时,在附近又发现了一座略小的唐城遗址,出土有唐代文物。经考证,就是唐朝驻军的地方。唐朝贞元年间(785-805),宰相贾耽著有《四夷道路》一书,详细记载了开元时期唐朝在今新疆地区的军镇分布,设在帕米尔高原羯盘陀国故地(今塔什库尔干)的葱岭守捉,是当时“安西极边之戍”。

在天山北路丝绸古道上,至今还能看到许多唐朝遗迹。北庭都护府故城在今吉木萨尔县北11公里处。长方形的故城分内外两重,外城周长约5000米。内外城均有护城河,高墙深壕,十分险固。夯土修筑的城墙仍保留着一段段的残壁,还能看清城市的轮廓。城内到处是残砖碎瓦。站在城址上远眺,南面是巍峨的天山,绵延千里。北边是一望无际的戈壁沙漠。两条古河道环绕城池,犹如天然屏障。隔河就是丝绸古道,蜿蜒向东方伸去。

在当时以车马为交通工具的条件下,镇守新疆天山南北广大地区是极为艰苦的。唐朝军队实行轮戍制,每年都要从内地抽调军人,长途跋涉几千里前往西域各个据点,还要抽调大批百姓以服徭役的方式为西域驻军运送军需物品。为了解决军粮,各地都进行屯垦。唐代军屯以50顷为一屯,每屯之内设一小城堡叫做“障”,是屯田兵驻守的地方。今天轮台西南拉伊苏附近,还有大片唐代垦田遗址。阡陌纵横、一望无边的平原上,还矗立着一座座障楼,最完整的高约20米。轮台附近还有一座黑大叶城,是唐代的屯田城。城内外有陶器作坊和一座高大的炼铁炉旧址,相传是屯田兵打造兵器和农具的地方。

唐朝许多著名的诗人曾到过西域,留下不少动人的诗篇。其中最著名的是岑参。天宝年间,他任安西和北庭都护府的判官,两次来到西域,途经不少地方,他的诗中真实地描写了边防景象。

北庭府城是“孤城天北畔,绝域海西头。秋雪春仍下,朝风夜不休”。(《北庭作》)

北庭都护府附近的轮台(今乌鲁木齐)则是:“走马川行雪海边,平沙漠漠黄入天。轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。”(《走马川行奉送出师西征》)

对火焰山下的西州交河城,岑参也有真实的描写:“曾到交河城,风土断人肠,塞驿远如点,边烽互相望。赤亭多飘风,鼓怒不可当,有时无人行,沙石乱飘扬。夜静天萧条,鬼哭夹道傍。地上多骷髅,皆是古战场。”(《武威送刘单判官赴安西行营便呈高开府》)

从诗中可以想见当年驻守西域的将士,是怎样忍受着风沙与暴风雪的折磨,在远离故乡的城堡中,默默地度过孤独寂寞的日子。边疆的开拓,西域的统一,丝绸之路的畅通,中外交往的繁盛,与这些将士们的巨大贡献是密切相关的。

唐太宗李世民(598~649)

唐代皇帝,唐高祖李渊次子。隋末跟随李渊在晋阳起兵,西渡黄河,攻取长安(今陕西西安)。李渊建立唐朝后,任尚书令,封秦王。在唐初统一战争中,先后消灭薛举、刘武周、窦建德、王世充等地方割据势力,为统一全国奠定了基础。在争夺皇位继承权的斗争中,发动玄武门之变,杀死李建成、李元吉,逼唐高祖李渊退位,自己称帝,是为唐太宗。次年(627)改元贞观。唐太宗即位后,居安思危,任用贤良,虚怀纳谏,进行了一系列政治、军事改革,使社会安定、生产发展,史称贞观之治。贞观四年(630),遣李靖平定东突厥,俘虏颉利可汗,解除了北边的威胁;九年(635),平定吐谷浑;十四年(640),派侯君集平定高昌,于其地置西州,并在交河城(今新疆吐鲁番西)置安西都护府。唐太宗对东突厥降众及北方各族执行比较开明的政策,受到他们的拥戴,因而被尊为“天可汗”。十五年(641)送文成公主和亲于吐蕃的赞普松赞干布,发展了汉、藏两族间的经济文化交流。晚年著《帝范》一书,总结一生的政治经验,也对自己的功过进行了评述。贞观二十三年(648)去世后,葬于昭陵。

丝路烟雨/车华玲,刘统著.-长春: 长春出版社, 2012;