长安,这座雄伟壮观的唐朝都城,是当时世界上最大的都会,东方文明的中心,它吸引着成千上万来自世界各国的商人、学者、旅行家和不同信仰的教徒。他们历尽艰辛,有的在丝绸之路上跋涉万里,有的冒着生命危险漂洋过海,都怀着同一个目标:到中国去,到长安去。

唐代的长安是中国古代建筑艺术的杰作。长方形的城市,南北8.4公里,东西9.7公里,面积有81.48平方公里。城内布局整齐均衡。金碧辉煌的皇宫——大明宫,雄踞于城北的龙首山上,巍峨的含元殿是皇帝接见外国使者的地方。当时来朝贡的使者踏着上百级的台阶,仰望皇宫内这座最壮观的正殿,真会有进入仙境的幻觉。城内整齐划一的街坊,繁华热闹的东、西市,造型优美的大雁塔、小雁塔,属于不同宗教的各种寺庙,风景如画的曲江池等等,无一不使外国来客新奇兴奋。城中的主干道朱雀大街竟有155米宽,而当时罗马最宽的大街只有12米。

唐长安城有12个城门,丝绸之路的起点是城西的开远门,今天已经看不到它的遗迹。当年的西域来客,都由此门进入长安。据唐代史书记载,当时唐与70多个国家和地区有着密切的友好往来关系。唐高宗李治去世后,西域少数民族首领和一些外国特使在乾陵出席他的葬礼。武则天为了纪念此事,把来朝的宾服番王、使者像刻成石雕,立于陵前,石像背后分别刻着各人的身份和姓名,千年过去,这61尊雕像虽然大多头部被毁,但是那紧身窄袖的衣服、宽宽的腰带、短筒的皮靴,仍然保持着当年西域人的特征。

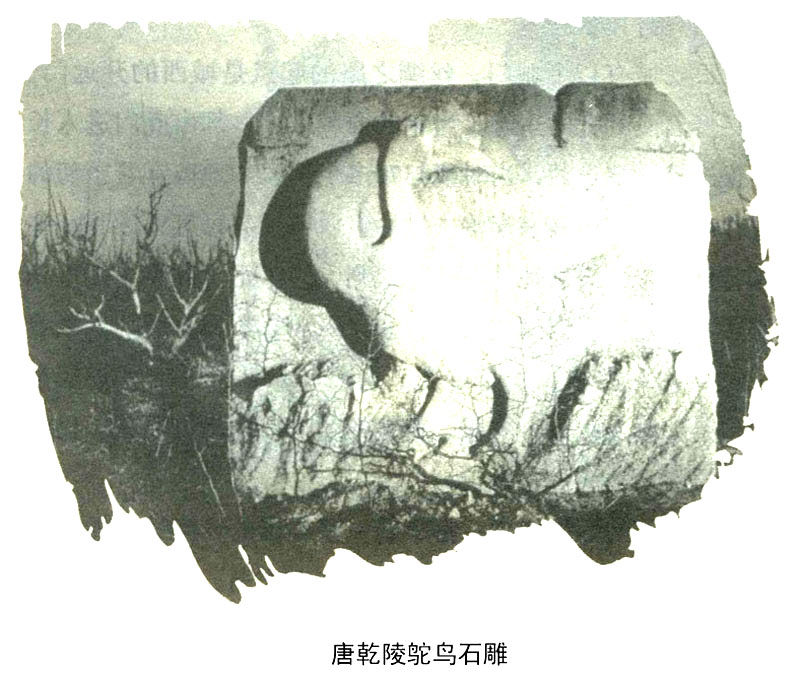

前来朝拜的西域使者,都带着一些本国的珍宝特产做为礼品。张骞曾经告诉汉武帝:西方的条支有大鸟,卵如巨瓮。唐高宗时,吐火罗使者献上一只大鸟,黑色、高七尺,鼓翅而行,日三百里,称之为“鸵鸟”。乾陵百刻的神鸟——朱雀,与前代根据传说雕刻的形象都不同,完全是一只鸵鸟的形象。康居、吐火罗、安息等国都向唐朝进贡狮子,这种庞大的猛兽也深为中国皇帝喜爱,被雕成威武的石像,坐守在陵墓的大门口。今天我们用现代交通工具运送狮子,尚且感到不容易,当年西域人运着它跋涉万里,穿过雪山沙漠来到中国,其艰难真是无法想象。

东、西市是长安城内的主要商业区,两市长宽各1050米,店铺有220行,约三四万家。这里像个世界商品博览会,来自南亚、西亚乃至欧洲的各种物品,如珠宝、犀角、象牙、玳瑁、珊瑚、皮毛、药品、玻璃器皿、毛织品、香料、马匹等等,都由丝绸之路运到这里。外国商人又大量购买中国的金银制品、铜器、丝织品、瓷器、茶叶、纸张等,运往世界各地。

一些来自波斯和中亚昭武九国的商人,就在长安开起店铺,以精明的头脑和经商本领在中国发了大财。长安城中的波斯商人,以善于识别宝物见长。唐人笔记中屡屡提及。其中有一则说,长安某僧人得一物,如朽钉,长数寸,不知为何物。往西市寻胡商探问,胡商大惊,表示愿出高价收购。僧人试着开价十万钱,胡商大笑道:这不是价,再开个数。僧人开到五十万,胡商说:此物是宝骨,价值千万呢!当然胡商不会这样老实,这个故事也未必真实。另一则说,长安士人窦义一向清贫,一位来自中亚米国的商人想帮助他,劝他去买一所住宅,悄悄告诉他说:住宅院中有块石头,是价值连城的美玉,剖开可做玉镯几十对。窦义半信半疑,买下住宅,并把院中石头交给玉匠加工,果然发了大财。在长安的俗话中有句反话叫“穷波斯”,意思是波斯人经商都很富有,如果说波斯人穷,一定没人相信。波斯和中亚商人不仅在长安经商,而且还扩散到中国各地,洛阳、定州(今河北定县)、扬州、广州、苏州等许多城市都有他们的行踪。他们经营的项目不仅是珠宝货物,而且还经营“邸店”——一种类似今天当铺、银行的商业机构。

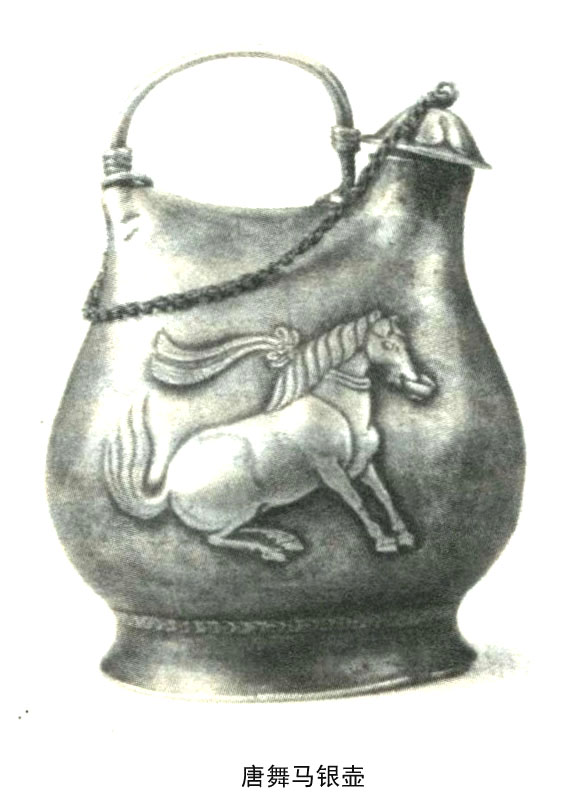

唐代长安的出土文物,为我们展现了令人震惊的高度文明,也是中外文化交流的见证。1970年西安南郊何家村出土了1000多件唐代金银器和手工艺品,其中的“鎏金舞马衔杯纹银壶”为扁圆造型,很像西域人搭在骆驼身上的水囊,上面雕刻着一匹正在舞蹈的骏马,口中衔着一只酒杯,半蹲于地。这是向皇帝祝寿的造型。使我们联想起今日奥林匹克运动会上马术比赛中最受人欢迎的项目——盛装舞步,骏马在音乐伴奏下翩翩起舞,谁想到千年以前,唐朝就有了类似的表演呢?

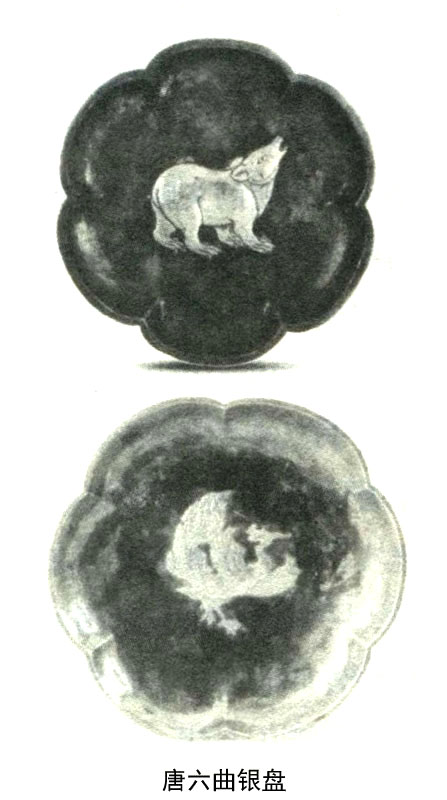

同时出土的“鎏金熊纹六曲银盘”和“鎏金凤鸟纹六曲银盘”也展示了很高的工艺水平。这种手工打制的盘子和动物的造型带有明显的西方传统,非常地生动写实。还有一件“镶金兽首玛瑙杯”,色彩鲜艳,借助材料的原形雕刻出牛头的形象,前头镶嵌一个金制的鼻子。有人说这是波斯的工艺品,有人说是西域的。这些器具,件件都是当时国宝级的,大家一致认为是皇家收藏,在战乱期间埋藏的,所以能够保存到今天。

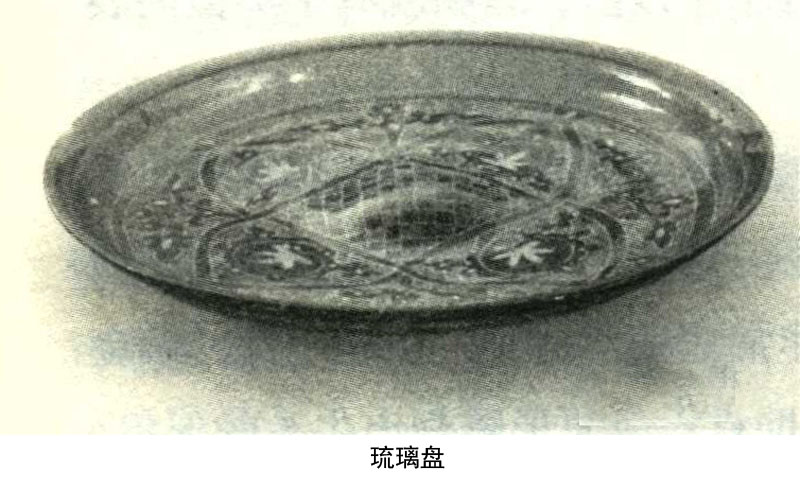

1984年8月,考古工作者在清理扶风法门寺塔基时,发现了唐代供奉佛舍利的地宫。这些出土的皇家器物震动了世界。这些器物不仅代表了当时皇家工艺的最高水平,而且有些东西是前所未见的。例如一件扁口细颈贴塑淡黄色琉璃瓶,其晶莹透明的程度已经接近今天的玻璃制品。还有一件丹芭纹蓝色琉璃盘,考古学者认为这两件琉璃制品属于东罗马帝国的产物,而且代表了当时琉璃制品的最高水平。在一千多年前,没有吹氧设备的条件下,工匠竟能烧出这样纯度的琉璃器皿,使人难以想象。这些文物,真实地反映了唐代文明,也反映了长安作为世界之都的繁华和璀璨。

丝绸之路也带来了文化艺术的交往。西域和中亚昭武九国人能歌善舞。西域的音乐也以它优美动听的曲调享有盛誉。唐太宗平高昌,下令将高昌国乐队全部迁往长安。宫廷中经常演奏的十部乐中,来自西域的龟兹、安国、疏勒、高昌、康国乐占了一半。来自曹国的曹保、曹善才、曹纲祖孙三代,都以擅长演奏琵琶闻名。许多著名的诗人都听过他们的演奏,写下赞叹的诗篇。白居易在著名的《琵琶行》中描写的琵琶女,就曾是曹善才的学生。西域舞蹈刚柔相济,热情奔放,在长安最流行的是胡腾、胡旋、柘枝三种舞。胡旋舞来自康国,白居易在《胡旋女》诗中描写道:

胡旋女,胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘飘转蓬舞。左旋右转不知疲,干匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟。

身为皇帝的唐玄宗本人,对西域乐舞爱好极深。他可以亲自作曲,指挥乐队,还能击一手好羯鼓。大将安禄山为了讨好玄宗,在宫中跳起胡旋舞,肥胖的身躯旋转如飞。可见西域乐舞在中原的兴盛和普及。

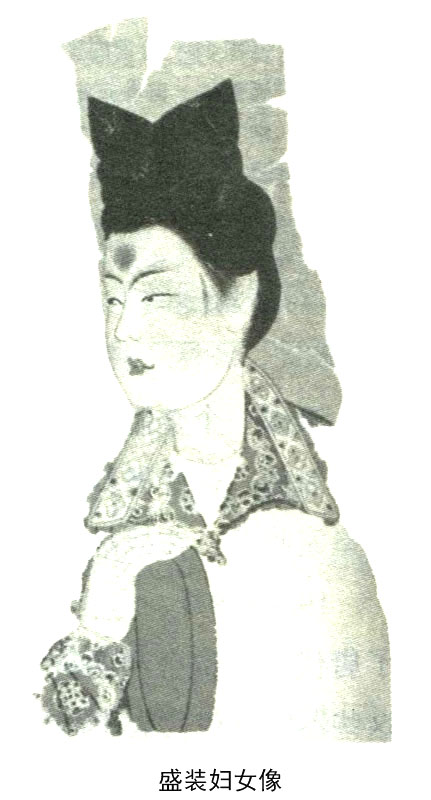

随着西域人大量来华,长安城中的生活方式也产生了许多变化,追求胡化成为一种时髦。许多王公贵族穿胡服,带胡帽,吃胡饭、胡饼。妇女化妆不再施朱搽粉,而是画上两条粗黑的眉毛,用黑唇膏涂嘴,状如悲啼。有的把脸抹成赭石色,让人不明白她们到底赶哪家时髦。敦煌绢画有一位盛装妇女的画像,身穿翻领服装,色彩艳丽,即使今天看来也是相当时尚的打扮。

除佛教外,一些来自西方的其他宗教也在长安传播。来自波斯的袄教,又称拜火教,由高昌传入中国,在长安有四处庙宇,称为“胡天祠”。罗马东正教的一支——景教,在盛唐时代传入中国。现存碑林的《大秦景教流行中国碑》立于公元781年,大秦指的是罗马,第一个来中国传播景教的阿罗本是个波斯人,所以长安的景教寺又被人称为波斯胡寺。碑文用中文和叙利亚文刻成,碑顶的十字架在千年之后的今天,仍然使慕名而来的外国游客大感兴趣。

长安中外交流的繁荣,与当时唐朝政府的宽容政策有直接联系。唐太宗本人就是汉人和鲜卑人的混合血统,使他自豪的是当年来朝拜的北方和西域各族酋长尊称他为“天可汗”,而不仅仅是中国的君主。所以他对外来的文化采取兼容并蓄的态度,不以中国正统而排斥外来事物。他本人是一个马球迷,对这种由波斯传入的骑马打球的体育游戏的开展,起到了推动作用。唐章怀太子墓中的壁画,展现了当年王公贵族们角逐的热闹场面。唐高宗、唐玄宗也莫不如此。中国传统文化到唐代发展到光辉灿烂的顶峰,是中国各族人民和来华的各国人民共同创造的结果。

唐代的长安就是这样一个城市:世界上大多数物品在这里都能买到,各国的音乐舞蹈都在这里流行,不同的僧侣教徒在这里和平共处,不同的文化可以在这里相互交流。正因为长安具有国际都会的特征,吸引了世界各地的人来这里观光学习。尤其是东方的日本,每年都要派遣大批使节和留学生,把中国的一切都学过去。古都奈良是仿照长安建筑修造,日本的文字来源于唐代的草书,唐代的相扑至今仍是日本的国技,今天日本的民族服装和节日庆典还保留着唐人遗风。

长安不仅是日本人心目中的理想世界,也使许多西域和中亚人流连忘返,甚至定居下来。当年外国使团来长安朝贡,都由唐朝政府的鸿胪寺安置住宿和饮食。“安史之乱”后,由于吐蕃侵扰河西走廊,丝绸之路阻塞不通,许多中亚人便滞留长安,一住几十年,置起了住宅田园,娶了中国妻子,而朝廷还要按月供给他们食用。后来朝廷查账,发现胡客人数已超过四千,实在是沉重负担,便下了一道命令,宣布停止供给,遣散他们回国。如有不愿走的,必须改变国籍,归化为唐民。命令宣布之后,竟没有一个人愿意回国的。于是唐朝政府每年节省了50万匹绢的经费,这在当时可真是一笔不小的财富呢。

法门寺

位于扶风县城北十公里的法门镇,始建于东汉末年,鼎盛于唐,被誉为“皇家寺庙”,因安置释迦牟尼佛指骨舍利而成为佛教圣地。法门寺因舍利而置塔,因塔而建寺。原塔俗名“圣冢”,唐贞观年间改建成四级木塔,明万历年间建十三级八面砖塔,高47米。清顺治十一年(1654)因地震塔体倾斜裂缝,1981年8月24日因阴雨连绵宝塔崩塌。1984年政府决定重修宝塔,清理塔基时发现了自唐懿宗咸通十四年(743)封闭的唐代地官,考古清理出如来真身舍利及上千件法物宝器,成为中国考古最重大的发现之一。

遣唐使

唐朝时期,日本对唐朝的繁荣昌盛极为赞赏,因此向唐朝派遣的使者、留学生和学问僧数量很多。631年(贞观五年),日本派出了由留学生和学问僧组成的第一次“遣唐使”。到838年(开成三年)止,日本派出遣唐使共十三次。唐初,日本派出的遣唐使团一般不超过二百人,从8世纪初起,人数大增,如717年、733年和838年派出的三次遣唐使,人数均在550人以上。日本奈良东大寺内正仓院所存放的唐代乐器、屏风、铜镜、大刀等珍贵文物,就有一部分是遣唐使带回去的。为了吸收中国的文化成果,日本选派了不少留学生来唐学习,他们被分配到长安国子监学习各种专门知识。如阿倍仲麻吕(汉名晁衡),长期留居中国,擅长诗文。在唐历任光禄大夫、秘书监等职。他与著名诗人李白、王维等人有着深厚的友情,常作诗相酬赠。日本留学生回国以后,对中国文化的传播起了十分重要的作用。

丝路烟雨/车华玲,刘统著.-长春: 长春出版社, 2012;