为了探讨这条拥有“欧亚大陆的桥梁”、“繁荣人类文化的运河”、“情系中西的彩虹”等无数光环的国际通道,《丝路沧桑》将从两千多年前拉开丝路大幕的“张骞凿空丝绸路”那段可歌可泣,令后人永远难忘的历史讲起,以此来了解丝绸之路的源流。

[在我国史书的记载中,都称西汉张骞为“凿空西域第一人”,那其所指的“西域”包括哪些地域呢?]

中原“西域”交往早

根据《新疆地方史》记述,“西域”的界定有广义、狭义之分:

广义的“西域包括新疆及其以西的中亚、西亚、北非、地中海东岸以及印度北部地方”。

狭义的“西域是指玉门关、阳关以西,巴尔喀什湖以东以南,葱岭以东,我国历代中央及地方政权所管理统辖的地方”。

[也许有人会问,“西域”这片地域,自何时起与我国内地开始交往呢?]

西域与我国内地交往的年代十分久远,传说中“黄帝游乎赤水(1),登乎昆仑(2)之丘”(《庄子·天地篇》),黄帝“涉流沙(3),登昆仑”,尧帝“身涉流沙地”(贾谊《新书·修政篇》),大禹“学于西王国(4)”(《荀子·大略》)。是说公元前30世纪至前21世纪间,黄帝、尧帝、大禹的足迹已远涉今陕西、甘肃、青海、新疆等地域了。

而据公元281年(西晋太康二年),在原河南汲县遭一个叫不准的人盗掘的春秋战国时代魏襄王(生于公元前396年,逝于公元前318年)墓中出土的竹简《穆天子传》中,更有一段生动、具体的记载称,周朝第五代国主周穆王,曾命御者造父,驾八匹骏马、率六师之众,豪兴大发,纵骑西行,于公元前963年(周穆王十四年)7月29日,与古代西域的传奇人物,母系氏族社会的首领西王母相会于瑶池之上。周穆王礼送她丝绸絮缯,她回赠周穆王于阗美玉,他们就像我国许多少数民族喜欢对歌那样,在临别的盛宴之上,还情意缠绵,依依不舍地以歌致意,以歌传情,相互应酬唱和。

西王母为天子谣曰:“白云在天,丘陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚复能来?”其意思是说:天上的白云啊,自连绵的山峦间飘游出来;你千里迢迢来到这里,跨越了万水千山;祝福你长命百岁,期盼你还会再来!

周穆王答谢说:“予归东土,和治诸夏。万民平均,吾顾见汝。比及三年,将复而野。”其意是:我回到东方去,治理好我的天下。待人民过上安乐的生活,我就来看望你。也许过上三年,我将再来拜访,与你再叙旧情。

西王母又为天子吟曰:“嘉命不迁,我惟帝女。彼何世民,又将去子。吹笙鼓簧,中心翔翔。世民之子,惟天之望。”其大意是:因我是天帝的女儿,不能随意迁徙,奈何我又将与你依依惜别,此时我的心绪随着悠扬的乐曲起伏回翔,我只能仰望无边无际的天空永远怀念你。

看来情深义重的西王母,话短情长,对周穆王表达出仰慕、眷恋、期盼之情。而周穆王还比较理智,他还挂记着他的子民,并没有乐而忘返,乐而忘本,只是作出了后会有期的承诺。

不过自古帝王多薄情,在阔别三年后周穆王失约了,传说他曾派人送去过丰盛的礼物,但并没有找到西王母。不知她是否因失望而隐身山林了。

对此,唐朝诗人李商隐曾在《瑶池》一诗中写道:“瑶池阿母绮窗开,黄竹歌声动地哀。八骏日行三万里,穆王何事不重来。”看似寄托对西王母的多情表示赞许,对周穆王的忘情深感失望,实是借周穆王西行,赴过西王母的仙宴,吃过长生不老的蟠桃,仍不能应约再访瑶池而终老人间之事,以讽刺晚唐时期封建帝王求仙、炼丹,妄图长生不老的愚昧、迷信之举。

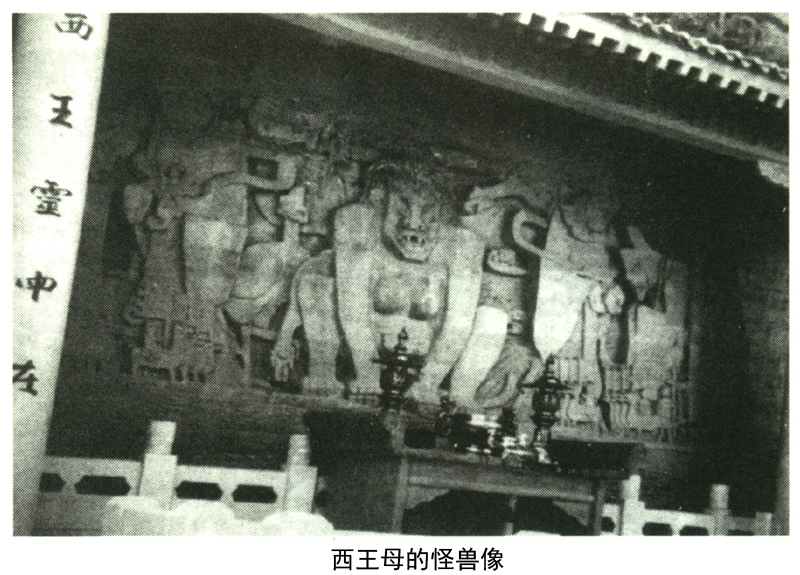

西王母是神话人物,《山海经·西山经》称:“西王母其状如人,豹尾、虎齿而善啸,蓬发戴胜(5),是司天之厉及五残。”把她形容为豹尾、虎齿善于呼啸,长得极为丑陋,掌管瘟疾和刑罚的怪物。真是那样周穆王吓都吓跑了,还敢去看她吗?

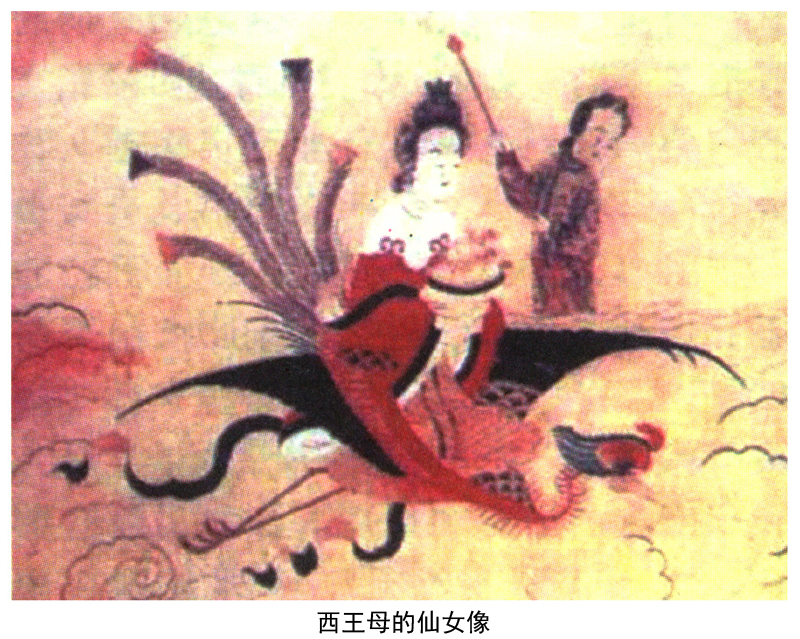

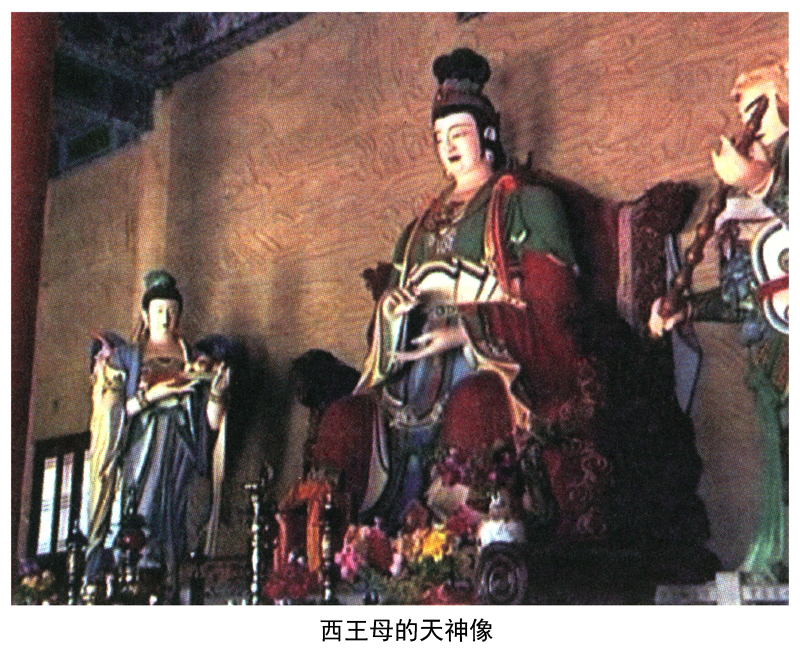

《汉武帝内传》称其“视之可年三十许,修短得中,天姿掩霭,容颜绝世,真灵人也”。说她年约三十,是有闭月羞花之貌,沉鱼落雁之容的美貌绝世的女神。还说有青鸟为她供食,她也曾将三千年一结的蟠桃赐给汉武帝。

《穆天子传》形容她雍容平和,待客有礼,性格豪爽,能歌擅舞,感情奔放。

以上这些虽多属外传体史料,并带有浓厚的神话色彩,以至发展到描述她每年蟠桃会上,诸位神仙为她祝寿,她又成了长生不老的象征。但在公元前三百多年,《穆天子传》就以清楚的时间、方位、地点、距离,记录了周穆王西巡的历程,具体、生动地记述了他与西王母美好、动人的欢聚,纵使它是外传体史料,但也足以说明内地与西域人民确实早有交往。

司马迁似乎也并不怀疑周穆王西行的史实,他在《史记·赵世家》中记:“缪王(周穆王)使造父御,西巡狩,见西王母,乐之忘归。

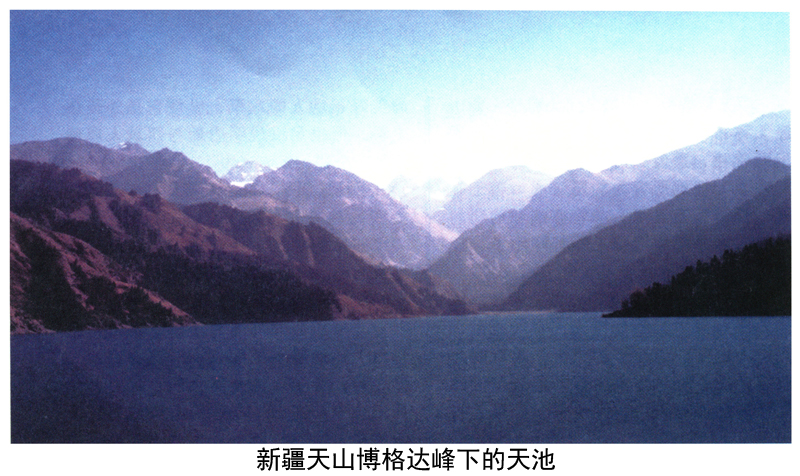

周穆王远道西巡,有人说是发自洛阳,北经山西北部向西经阿尔泰山(昆仑山),沿黑水(额尔济斯河)到西王母之国,会于瑶池(斋桑泊);有人说是相会于祁连山(亦称天山,匈奴呼天为祁连),并传西王母曾居于敦煌东南之三危山上,三青鸟为她供应饮食。晋人陶潜有诗:“翩翩三青鸟,毛色奇可怜。朝为王母使,暮归三危山。我欲因此鸟,具向王母言。在世无所须,惟酒与长年。”有人说他和西王母相会于美丽的青海湖畔;有人说是相会在甘肃泾川西纳河之瑶池;还有人说是相会在新疆天山博格达峰下,冰峰耸立,苍松环绕,牧草如茵,波光粼粼的天池(天池面积4.9平方公里,平均水深60米,库容水2亿立方米)。据此,唐太宗曾于贞观二十二年(公元648年)在莫贺城(今阜康城东95公里处)设立了瑶池都督府。

《穆天子传》所记:“辛卯,天子北征东还,乃循黑水(今叶尔羌河东源听杂阿布河),癸巳,至于群玉之山。“乙丑,天子觞西王母于瑶池之上。“取玉三车,载玉万只”。《山海经·西山经》所载:“玉山是西王母所居也。”《西域水道记》所称:叶尔羌城南“山峻三十里许,四时积雪,谷深六十余里,山三层,下成者麓,上成者岭,中一层则琼瑶函之,弥望无际,故曰玉山。”更有人依据以上史料推测,周穆王既然“至于群玉之山”,而“玉山是西王母所居”,他就应该是到达了昆仑山北麓盛产美玉的新疆和田以西地区。加之在河南安阳妇好墓出土的755件玉器中,有不少是和田玉,种种史料、史实无不说明在西汉之前两千年的夏商之时,中原和西域人民早有交往,产自西域的和田美玉早已东运,中原和西域早已有了沟通与交流。

战乱不绝交通难

我国是世界上最早养蚕缫丝的国家,距今约有5000年历史。山西夏县西荫村新石器时代遗址中发现蚕茧,浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址中发现炭化蚕丝,河北台西村商代遗址出土的觚粘有绉纱痕迹,河南安阳商代遗址出土的铜钺(读yuè越,形似板斧的古代兵器)上粘有回纹图案的绮,商、周时期的甲骨文中有蚕、丝、桑字,西周懿王时期的青铜曶(同吻读hū忽,即舀鼎)鼎铭文有“匹马束丝”,《韩非子·喻老》称殷纣王“锦衣九重”……史料、史实足以表明,我国古代劳动人民发明的养蚕、缫丝、织锦,在公元前17世纪至前2世纪已经有了很大的发展。

另据公元前3世纪,希腊人、罗马人和印度人的历史和地理著作中,已有关于东方的“赛里斯国”(即丝国、中国)的记载,说明产自我国中原的丝绸,由于相邻诸国间邻里交往,人员走动,或礼尚往来,或商品交流,早已有经西域流向印、欧这样的发自民间的传输。其起始也许是不经常的,稀稀疏疏、断断续续的,但日久天长,连绵相接,很自然地已为其后开拓万里通途,铺垫起基石,勾勒出红线,在丝路大幕拉开前,奏响了西进的前奏曲。但那并没有形成真正意义上的千里贯通之路。

内地与西域虽已有交往,但因路途遥远,既有山川相隔,又有大漠相阻,特别是活动于燕、赵、秦以北,蒙古高原的古老游牧民族匈奴(亦称胡),在春秋战国时,趁各诸侯国逐鹿中原,无暇北顾之时,乘机南移,到了秦汉之际已拥有“控弦之士三十余万”,“力士能弯弓,尽为甲骑”,并“以战攻为事”。这个位居北方的强大的奴隶主军事政权,由于“推行虏获的财物归个人所有,俘虏的人口尽为奴婢”的通过战争掠夺人口和财富的侵略政策,东侵西掠,在雄踞大漠南北,进占河西,远控西域后,又挥师南下,常向中原地区“攻城屠邑,殴略畜产”。

在秦统一六国后,为了对抗匈奴的猖狂侵犯和威胁,曾命大将蒙恬率军30万抗击,夺回河南地(内蒙古河套一带),匈奴北退350余公里。又将原秦、赵、燕三国的长城连接起来,筑成东起辽东郡(今鸭绿江边)西至临洮(今甘肃境内)的万里长城。再以河为边塞,构筑了44个县城,大量移民屯垦戍边,并指派蒙恬带兵坐镇上郡(今陕西榆林东南)以为防御。但因战火蔓延,阻断了西域与中原的联系。

西汉初期,匈奴势力空前强大,其铁骑经常在今陕西、山西、河北北部及河套一带袭扰劫掠,先头部队甚至逼近京师长安,给西汉王朝造成很大的威胁。

公元前200年(西汉高祖七年),汉高祖利用“扫平六国”威加海内”的余威,率大军32万,御驾亲征,想一举消除匈奴的威胁。因对敌情估计不足,竟然在平城白登(今山西大同以北,古雁门关一带)遭匈奴铁骑团团围困,全军断粮长达七日之久,处境十分危急,其后用谋士陈平的“奇计”方得以解围。

汉高祖去世(公元前195年),吕后专政之初,匈奴单于(读chán yú缠鱼)竟狂妄地致书调戏她,称她是寡妇,而自己是“独居”,“两主不乐,无以自娱,愿以所有,易其所无”。对这样十分轻薄,极端失礼,刻意挖苦,明显挑衅,流气十足的言词,吕后也只能忍气吞声,不得不在公元前192年(西汉惠帝三年)开创汉与匈奴和亲之举,愿化干戈为玉帛,缓解矛盾冲突,暂避兵灾,以求苟且偷安。但准备与汉一争天下的匈奴仍不满足,依然疯狂扩张其势力。

公元前177年(西汉文帝三年)匈奴侵上郡(陕西榆林东南)。

公元前176年(西汉文帝四年)匈奴破月氏(读yuè zhī越支,古读ròu zhī肉支),控制西域各国后,其单于竟然致信汉文帝称:“以天之福,吏卒良,马强力。以夷灭月氏,尽斩杀降下之。定楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国皆以为匈奴。诸引弓之民,并为一家。”其用意是在示威说匈奴不仅雄踞于北方,而且已经控制了西域的大部分地区,完成了对汉帝国的钳形包围。

根据记载,公元前166年(西汉文帝十四年),匈奴进入萧关(今宁夏固原东南,是当年关中通向塞北的交通要冲)深入内地,烧毁秦代所建的回中宫(故址在今陕西陇县西北),虏走大量人畜。

公元前158年(西汉文帝后元六年)匈奴入侵上郡(今榆林东南,无定河流域及内蒙古鄂托克旗地区,曾是大将蒙恬统30万大军屯驻之地)、云中(今内蒙古托克托东北,南达黄河南岸,长城以北地区)。

公元前156年(西汉景帝一年)匈奴侵入代国(今河北蔚县东北,山西平遥西南,太原南,今山西中部及河北西北部分地区)。

公元前148年(西汉景帝中元二年)匈奴侵入燕国(今河北北部,辽宁南部地区)。

公元前144年(西汉景帝中元六年)匈奴又攻雁门、上郡,一再挑衅,威胁西汉,气势汹汹、咄咄逼人。以致从汉高祖到惠帝、文帝、景帝,直到武帝初年,西汉王朝一直执行和亲政策,嫁美女于匈奴单于,与匈奴贵族主结成兄弟,允许通商贸易,每年赠送大量絮、缯、酒、食、珠宝等,以缓和其南侵之势。

[面对强敌屡犯,国家难得安宁,铁骑压境,人民难以生存的形势,西汉王朝能容忍其继续发展下去吗?他们能有什么排解之计、对应之策呢?]

汉武帝决策西进

面对匈奴频繁不断的侵扰,汉王朝韬光养晦,历六七十年休养生息。公元前154年,汉景帝平定吴、楚等“七国之乱”,地方割据势力遭到沉重打击,中央集权大大加强,国力空前强大。至公元前140年(西汉武帝建元一年)武帝刘彻即位后,中原的社会生产已得恢复。据《史记·平准书》所记:武帝初年,都城和乡邑的仓库装满了粮食,府库的财物有余,而京师的钱更多得数不清,太仓之粟连年积压,以至腐烂不可食,民间的马匹成群,呈现出“天下殷富,财力有余,士马强盛”(《汉书·西域传》)空前繁荣的景象。

有了巨大的经济、政治和军事力量作后盾,汉武帝一改过去的妥协政策,开展了全面反击匈奴奴隶主贵族政权的斗争。一方面集中强大的军事力量对匈奴正面攻击;另一方面想联合远在伊犁河流域的大月氏民族,以求共同行动,斩断匈奴右臂。于是招募志愿出使西域的使者,陕西城固人张骞便得以“以郎应募,使月氏”。

张骞出生于公元前175年。21岁时萌生杀敌卫国之念,投入李广将军帐下,因骁勇善战,调任左常侍从,公元前140年(武帝建元元年)位列朝廷郎宫(侍从官)。

[汉武帝为什么要派使者去联络远在几千里之外的大月氏王国呢?]

据司马迁《史记·大宛列传》称:“是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃而常怨仇匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,因欲通使。道必更匈奴中。”是说,匈奴降者皆言,大月氏与匈奴有国王被杀,并以其头骨作酒器的家破国败之恨,不共戴天之仇。汉武帝想联络它共击匈奴,但派去的使者又必须经过匈奴控制的地区。

月氏是古族名。先期与乌孙活动于张掖以东,其后势力渐强,迫使乌孙西迁而占据其地,秦汉之际,游牧于敦煌、祁连间。公元前176年(西汉文帝四年)遭匈奴攻击,国王被杀,其族人大部分西迁过大宛(读yuān渊,西域王国),先居于伊犁河流域及其西部,后迁阿姆河上游一带。在灭大夏(又称巴克特里亚,在大宛西南,今阿富汗北)臣服其国民后,又占据安息、天竺、恒河流域、克什米尔、阿富汗及葱岭东西地区,称大月氏。其未迁者,保南山、守富楼沙城(今甘肃张掖,青海西宁地区,又说在和田一带),称小月氏。月氏与匈奴之间的深仇大恨,是惨遭烧杀掳掠,家散人亡的破国之仇,离乡别境,流离失所的迁徙之恨。而汉武帝正是想利用这一点,让张骞去联络它共击匈奴。

[通使大月氏,必经匈奴控制的甘肃河西走廊及其以西的一大片地区,当时势力强大的匈奴,为防汉朝与西域诸国沟通,可以说是层层设卡,警卫森严,出使西域的张骞能顺利通过吗?]

张骞出使大月氏

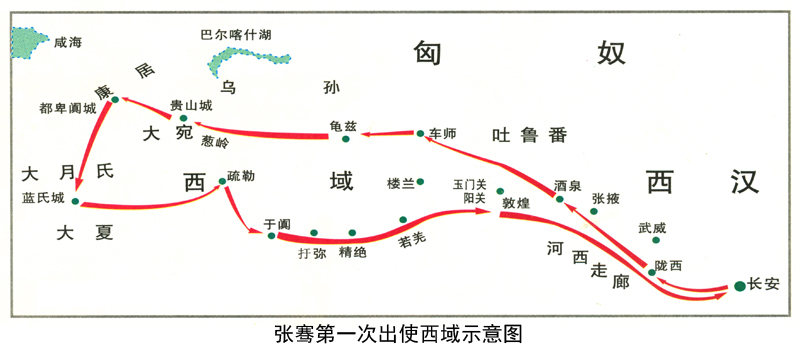

公元前138年(汉武帝建元三年),张骞第一次出使西域。他以善长骑射,忠实诚朴的胡人甘父为向导,带着100多随从人员,从长安出发,取道陇西一路西行。途中虽然十分小心、十分谨慎,但在途经匈奴控制的河西走廊地区时,不幸仍遭匈奴俘虏。由于当时汉对匈奴实行和亲政策,匈奴人得知他是使团的首领,没有杀他,而是将他解送到位于今乌兰巴托附近的匈奴王庭,严加管束。还将一名叫佳桑的女子强制配给他作妻室(其后还生了个儿子)以束缚其心,以磨蚀其志,威胁利诱,软硬皆施,力劝其归顺匈奴。但他矢志不渝,不辱使命,栉风沐雨,经年累月,汉使的符节随身不离,汉使的身份誓不更改。在严密监视中度时光,在忍辱负重下求生存,苦苦经历了长长的十一度春夏秋冬,终于趁着匈奴看守疏于防范之机,带着他忠实的随从甘父冒死逃出匈奴。

[虽已逃出匈奴,脱离羁绊,但张骞仍面临着是返回长安还是继续西进的艰难选择。]

如果返回:目的地未到,使命未完,心志未了,如何向汉武帝复命?如果西进:一是仍处匈奴控制之地,随时都有再度被抓被杀的危险;二是目的地仍很遥远,地域辽阔,环境恶劣,音讯全无,危机四伏;三是百余人的使团,如今只剩下孤零零的两人,没有资费,没有给养,真可谓是面临草尽粮绝,上天无路,入地无门的绝境。

十一年的囚禁确实时间不短,但脱离虎口的张骞丝毫没有忘记汉使的神圣使命,他坚持继续持节西行。越沙漠、穿戈壁,风餐露宿,又历经数十日,跋涉几千里,经过姑师(即车师,车师前国都城在今吐鲁番交河故城,车师后国都城务涂谷,在今吉木萨尔南)、龟兹(读qiū cí 秋慈,在今库车境内),越过葱岭(在新疆西南,是古代对帕米尔高原和昆仑山、喀喇昆仑山西部诸山的总称,是古代交通所经之地),进入大宛(在今塔吉克斯坦费尔干纳盆地)。

此时,张骞主要出访的大月氏因遭受乌孙进攻,已自伊犁河西迁到妫水(读guī 龟水,阿姆河的古称,源于兴都库什山,注入咸海)一带。对此《史记·大宛列传》有一段记述说张骞“西走数十日至大宛。大宛闻汉之饶财,欲通不得,见张骞,喜,问曰:‘若欲何之?’骞曰:‘为汉使月氏,而为匈奴所闭道。今亡,唯王使人导送我。诚得至,反汉,汉之赂遗(旧读wèi畏,今读yí移)王财物不可胜言。’大宛以为然,遣骞,为发导绎,抵康居,康居传至大月氏。”也就是说,张骞既如实陈述了出使大月氏,途中遭匈奴阻挡,希望得到大宛国国王帮助的愿望,又开了一张返汉以后定将厚赠财物的“远期承奖支票”,终于赢得了欲图中原财物的大宛国王的信任,于是大宛派向导翻译护送张骞到康居(今哈萨克斯坦巴尔喀什湖、咸海之间),康居又转送他到大月氏。

[为出使大月氏,满怀希望,历尽十多年艰辛的张骞,能说服大月氏国王,完成汉武帝交付的使命吗?]

对此,司马迁曾有一段极为简练的记述:“大月氏王已为胡所杀,立其太子为王。既臣大夏而居,地肥饶,少寇,志安乐,又自以远汉,殊无报胡之心。骞从月氏至大夏,竞不得月氏要领。也就是说:匈奴杀大月氏王,立其太子为新王之后,大月氏打败了大夏国,已占据其土地,统辖其民众,在这片沃土上,过着安定的农耕生活,加之离汉朝很远,大月氏新王已无意为先祖曾遭匈奴单于杀害,并以其头颅为饮酒器的刻骨之恨复仇。张骞此行的联合大月氏共抗匈奴的主要目的未能达到。

一年后返回途中,为避开匈奴势力范围,他改走南道,越葱岭,过疏勒国、于阗国(今和田地区)、扜弥国(今于田及克里雅河流域)、精绝国(今民丰县境)、且末国(今且末县西南)、若羌国(今若羌县西南)等西域诸国。不幸在穿越羌族地区时,再遭匈奴扣留,为了劝其归顺,竟命人将扣在匈奴的妻子佳桑和孩子送来与他团聚。但他仍不为所动,又在苦挨了一年多的磨难之后,趁着匈奴发生内乱之机,偕同甘父和妻儿逃出囚禁地,于公元前126年(汉武帝元朔三年)回到长安。对此,司马迁曾有描述:“骞为人强力、宽大信人,蛮夷爱之。堂邑父故胡人,善射,穷急射禽兽给食。”

13年前,张骞出使西域率百余人之众浩浩荡荡的西去,13年后仅剩数人凄凄楚楚的东归,虽因形势变化未能达到预期的目的,但他既代表西汉王朝正式访问了西域诸国,又将亲访西域数十国所了解的情况,向汉武帝做了详细的报告。

史称“西域三十六国”,后分为五十四国(有五个不属都护管辖),以农业为主的称“城郭诸国”,以牧业为主的称“行国”。其最大的是乌孙国,有12万户,63万人,兵18.8万,最小的是单桓国(在今昌吉境内),仅27户,149人。

张骞给汉武帝报告的内容从《史记·大宛列传》的简明记载中,即可见一斑:如他报告称:

“大宛(西域第二大国,有6万户,30万人,兵6万)在匈奴西南,在汉正西,去汉可万里。其俗土著,耕田,田稻麦。有葡萄酒。多善马,马汗血,其先天马子也。有城郭屋室。其属邑大小七十余城,众可数十万。其兵弓矛骑射。其北则康居,西则大月氏,西南则大夏,东北则乌孙,东则扜弥、于阗。”

“乌孙(西域第一大国)在大宛东北可二千里,行国,随畜,与匈奴同俗。控弦者数万,敢战。故服匈奴,及盛,取其羁属,不肯往朝会焉。

“康居(不属都护)在大宛西北可二千里,行国,与大月氏同俗。控弦者八九万人。与大宛邻国。国小,南羁事月氏,东羁事匈奴。

“大月氏(不属都护)在大宛西北可二三千里,居妫水北。其南则大夏,西则安息,北则康居。行国也,随畜移徙,与匈奴同俗。控弦者可一二十万。故强时,轻匈奴,及冒顿(读mò dú 么毒,匈奴单于,公元前209年杀其父头曼单于而自立)立,攻破月氏,至匈奴老上单于(冒顿单于之子)杀月氏王,以其头为饮器。……”

“安息(不属都护。汉时西亚大国,地处伊朗高原北部和阿姆河、锡尔河流域)在大月氏西可数千里……”

“条枝(西域国名,在今伊拉克一带)在安息西数千里,临西海(指波斯湾)…… ”

“大夏在大宛西南二千余里妫水南。其俗土著,有城屋,与大宛同俗。无大王长,往往城邑置小长。其兵弱,畏战。善贾市。”“大夏民多,可百余万,其都曰蓝市城。有市贾贩诸物。“见邛(西汉邛都县,今西昌东南)竹杖、蜀布……贾人往市之身毒(读yuán dú 元独,今印度)。身毒在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,湿暑热云。其人民乘象以战。其国临大水(指恒河)焉。

张骞给汉武帝的报告称:西域诸国有国王,有政权机构,由于戈壁、沙漠、大山阻隔,分散、闭塞,各自为政,兵众分弱,无所统一。

他对汉武帝呈述的内容,涉及西域诸国的政治、经济、军事、地理、气象、文化及风土人情,内容浩繁,材料详实,涉面宽广,信息具体,堪称是前无古人,不可多得的综合信息。

他身处绝境中满怀信心,面对困难时百折不挠,发生意外后处变不惊,羁留匈奴时从容应对,遭遇不测时临危不惧,出现机遇时刚毅果敢。以十几年的生命,倾洒万里的汗水,一往无前的精神,不屈不挠的意志,心坚石穿的忠诚,极为出色地执行了使命,沟通了汉朝与西域诸国的联系,扩大了汉朝的影响,为丝绸之路踏出了一条具有官方意义的红线。为了表彰其功绩,汉武帝射张骞为“太中大夫”(皇帝身边议论政事的顾问官),封甘父为“奉使君”。

张骞出使西域,将汉朝的统一事业推向了一个新阶段。公元前123年(汉武帝元朔六年)因以校尉身份随卫青率大军出定襄(内蒙古和林格尔),“知水草处,军不得乏”,反击匈奴有功,又封他为“博望侯”。

公元前121年(汉武帝元狩二年),汉武帝派霍去病从陇西出击匈奴,大获全胜,浑邪王带4万余众归汉。从此,河西走廊平定,设置武威、酒泉两郡(后改为武威、张掖、酒泉、敦煌四郡)。虽然打开了通往西域之路,但匈奴仍控制着西域的大部分地区,继续与汉朝对抗。曾出使过西域的张骞,深知西域诸国仰慕汉地富饶强盛,企盼西域商路畅通以利交往的愿望,便积极向汉武帝建议沟通西域,结盟乌孙,以合力抗击匈奴。

[张骞有关沟通西域,共抗匈奴的建议能为汉武帝所采纳吗?]

博望侯“凿空西域”

公元前119年(汉武帝元狩四年),汉武帝为继续在西域寻找同盟者,听从了张骞的建议,拜他为中郎将率领副使及随员300余人,组成庞大的使团,携带珍贵的金、帛、货物,驱赶牛、羊万余头,再使西域。欲说服当时的西域大国乌孙东归故地,与汉结为昆弟,共同夹击匈奴。

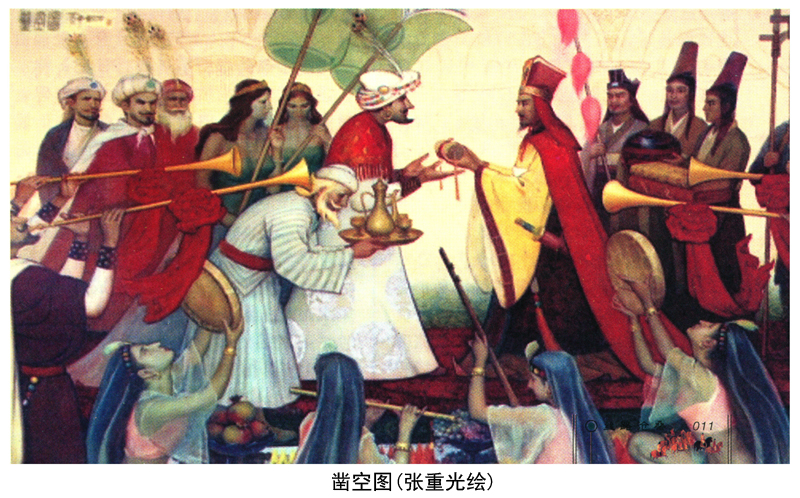

此时,由于河西走廊已归属汉朝,道路畅通,张骞一行顺利抵达乌孙国都赤谷城(今伊塞克湖东南)后,不仅与之沟通,促使其与汉朝建立亲密关系,而且“分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息(今伊朗)、身毒、于阗(今和田)、扜弥(今克里雅河流域、于田地区)及诸旁国”(《史记·大宛列传》),开展亲善友好的访问。

其后,西域诸国也纷纷派出使者,携带礼物到长安来回访答谢。

公元前115年(汉武帝元鼎二年),乌孙派使臣数十人,携良马数十匹为礼,陪同张骞回到长安。据此,司马迁在《史记·大宛列传》中称:“于是西北国始通于汉矣,然张骞凿空。”是说丝路的开通,应始自张骞。正是他史无前例的出使,才使公元前327年(东周显王四十二年)马其顿王国亚历山大大帝东扩时也未能逾越,而被阻在葱岭以西的波斯文化、罗马文化、印度文化也接踵而至,揭开了中西文化交流的新篇章。

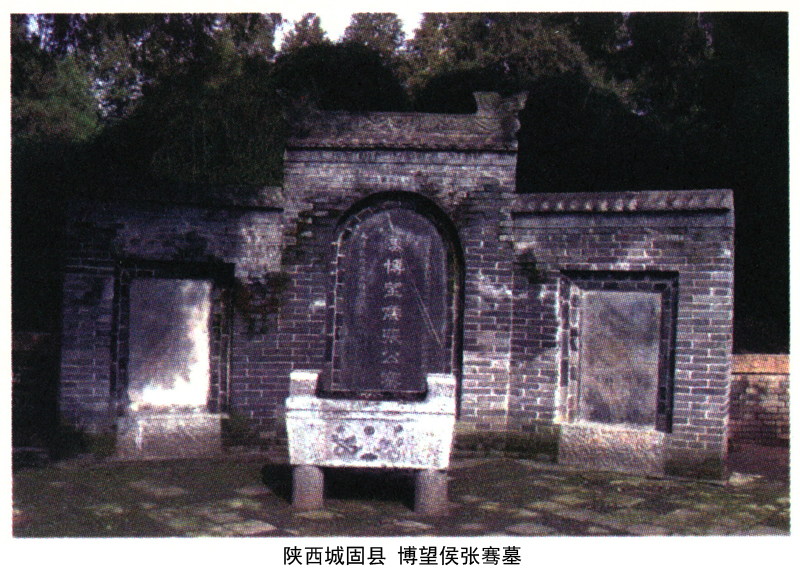

为嘉奖张骞第二次出使西域的功绩,汉武帝封他为大行,位列九卿,掌管西域各国事务。第二年,张骞以古稀之年与世长辞后,安葬于他的故乡——陕西汉中城固县西北几公里的博望镇饶家营村。墓冢坐北向南,长约36米、宽约20米,墓碑题“汉博望侯张公骞墓”。

据《史记》、《陕西通志》、《汉中府志》、《城固县志》等史料记述和当地民间传说,第一次出使西域归来后,张骞及其匈奴妻佳桑曾居于城固县西“古胡城”(已毁于20世纪70年代),有孙张猛,西汉元帝时任光禄大夫,曾出使匈奴,因与南匈奴呼韩邪单于签汉匈和好之约,遭弹劾而自杀。公元1879年(清光绪五年)张骞后裔张楷,重修张骞墓,碑刻后裔54人。如今城固县白崖村,有张姓人百余户,计300余人,存有张骞庙、《张氏家谱》,其年长者自称为张骞64代孙。

出于政治、军事、外交的需要,张骞先后两次出使西域,历时十余年,行程过万里,拉开了万里丝路的大幕。他以勇敢顽强的意志,坚毅不拔的品质,忠贞不渝的节操,为国献身的精神,为联络西域诸国,为开拓长期被匈奴阻塞的东西交通,为促进中国与亚、欧各国的友好交往和商贸交流,作出了开创性的杰出贡献,立下了不朽的功绩,可谓是中国走向世界的第一位开拓者。

张骞出使西域已经过去两千多年了,他西行万里,行踪所至,在伊犁西南,当年西域大宛国边境留下了一通碑石《张骞题碑》。

公元1785年(清乾隆五十年)贬谪西域的进士赵钧彤所著《西行日记》称:“闻惠远城西南数百里高山上有古碑,录书二十四字,曰:‘去青冥而尺五远华西以八千南通火藏北接大宛汉张骞题’。”因风雨剥蚀“火藏”拟为“大藏”之误。惠远是伊犁九城之一,在新疆正式建省(公元1884年)前,一直是清朝时期全疆首府。

公元1821年(道光元年)成书的《西域水道记》说:伊犁将军曾派协领德厶(“某”的俗字体)亲往考察临摹,见存二十字。

公元1911年(宣统末年)《亲疆图志·金石志》仅录得十九字。显然是由于年代久远,碑文已渐遭磨蚀了。

从《张骞题碑》碑刻铭文中“南通大藏,北接大宛”“远华西以八千”等涉及“南”“北”“西”三个明确的地理方位词和标明东与中原的距离等内容来看,此碑应是2100多年前(约在公元前129—前127年间),张骞亲历大宛时,树立于其边界的丝绸之路西域段最西的一块路碑。《张骞题碑》与竖立在长安开远门外堠(高台)上标有丝绸之路起始点的地桩碑,一东一西遥相对应,应是西汉王朝开通丝绸之路的珍贵遗证之一。《张骞题碑》故地,因历史原因,现在吉尔吉斯斯坦境内。

继张骞之后,汉与西域相互往来的使者“相望于道”,商贸交易的驼队往来不绝,丝绸古道上的经济、文化交流日益频繁,为此,司马迁在《史记》中把张骞誉为“凿空西域”开拓丝路的先行者。所谓凿空,指开通也,是说西域险厄,本无固定的连通的道路,是张骞奉命出使,行访诸国后,沟通西域的道路才正式形成。

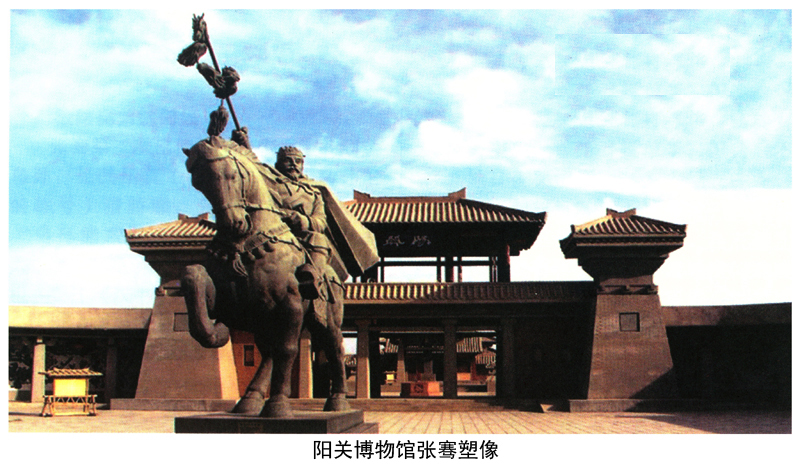

在张骞逝世2000多年后的20世纪50年代,张骞墓被列为文物保护单位,1990年起,在他的故乡陕西城固县,年年举办张骞文化艺术节、公祭“丝路之父”张骞。

2007年初,张骞纪念馆前,举行了“汉中网民公祭先贤张骞典礼’。汉中人民向张骞像敬献了胡豆、葡萄、胡萝卜等由他自西域引入内地的水果蔬菜,隆重地举行了公祭仪式,感念他“凿空西域”开拓丝路,“一使胜千军,两出惠万年”促进中外文化交往,经济交流,锐意开拓,造福百姓的不朽功业,以期“复兴张骞精神,重振奋发民风”。

2010年6月30日,“疏勒县张骞纪念馆”开馆,并列为爱国主义教育基地。

张骞出使西域虽然主要担负的是政治、军事、外交任务,但正是由于他这一前无古人的开创之举,才得以使自西汉王朝正式开辟的由长安出玉门、阳关通向西域,再向西延伸的交通干线得以形成,并为丝绸之路打下了官方的印记。

(1)赤水:水名,在陕西宜川之北,《水经河水》注:“赤水出罢谷川东谓之赤石川,东入于河。”

古城名,公元4世纪吐谷浑筑赤水城,在今青海兴海县境。

河名:出云南入贵州、四川,至合江流入长江。1935年红军长征曾四渡赤水。

江名:源出云南风仪,东南流入白龙江。

(2)昆仑:甘肃酒泉西南之山,横贯新疆、西藏入青海,绵延2500公里。

(3)流沙:古代指我国西北沙漠地区,亦称为新疆罗布荒漠中的白龙堆沙漠(库姆塔格沙漠)一带,地当古丝路之要冲。

(4)西王国:“觚竹、北户、西王母、日下谓之四荒”,“西王母在西”。

(5)戴胜:首饰,汉代称华胜。