[由于位居丝路咽喉的敦煌,曾是中西方文化交汇,宗教交流极盛之地,故其遗存至今的众多寺院、石窟、塑像、壁画,买令人叹为观止。但敦煌石窟为何被誉为“世界画廊”?]

敦煌石窟是敦煌地区佛教石窟寺的总称,包括敦煌市的莫高窟、西千佛洞、瓜州县的榆林窟、东千佛洞、水峡口下洞子、肃北县五个庙石窟、玉门市昌马石窟等。但开凿最早、延续时间最长、规模最大、彩塑壁画最精彩、最具代表性者首属莫高窟。

千年营造莫高窟

莫高窟,俗称千佛洞,位于敦煌市东南25公里,在三危(1)以西,鸣沙山东麓,紧邻大泉河的崖壁上,南北长约1600米。始凿于4世纪中叶十六国时期的前秦建元二年(公元366年),相传,“秦建元中,有沙门乐尊,杖锡西游至此,遥礼其山,见金光如千佛之状(2),遂架空镌岩,大造龛像”。

此后历经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、北宋、沙州回鹘、西夏、蒙古、元各朝各代连续千年的营造,现存洞窟492个(计有:十六国7窟,北魏、西魏21窟,北周15窟,隋94窟,唐279窟,五代26窟,宋15窟,西夏17窟,元9窟,清2窟,朝代不明6窟)(北区另有僧房窟、禅窟等243个),壁画45000多平方米,连接起来长可达25公里,彩塑2415尊,是世界上现存规模最宏大,保存最完好的佛教艺术宝库,故有“人类文化珍藏”、“形象的大百科全书”“墙壁上的图书馆”、“世界画廊”之称。1988年12月联合国教科文组织将其列为“世界文化遗产名录”。

莫高窟这座艺术宝库,集古代千余年间石窟建筑艺术、雕刻艺术、绘画艺术(包括壁画及纸、麻、布、帛等遗画)之大成,是众多艺术家们留给后人的艺术珍品,是中华民族宝贵的文化财富,是全世界共同的文化遗产。

莫高窟的近五百个石窟,大者高达40余米,宽30余米,小者仅有尺许,其建筑形式,大约可分为北朝、隋唐朝、五代和宋、西夏和元四个时期。北朝石窟既具有我国中原文化、魏晋艺术的特点,又有中心塔柱式的明显的外来建筑风格的影响。隋唐年间,是敦煌石窟发展的顶峰时期,其典型形式是平面方形,上覆斗顶,后凿壁龛。晚唐以至宋元,以中央佛塔取代了后墙佛龛,留出整面石壁,绘制大形壁画。敦煌石窟建筑形式的变化,不仅反映了千余年间中外石窟建筑艺术的交融、变化与发展,而且保留了各时代石窟建筑的典范之作,让后人能一览千余年的建筑艺术之变迁,大饱眼福。

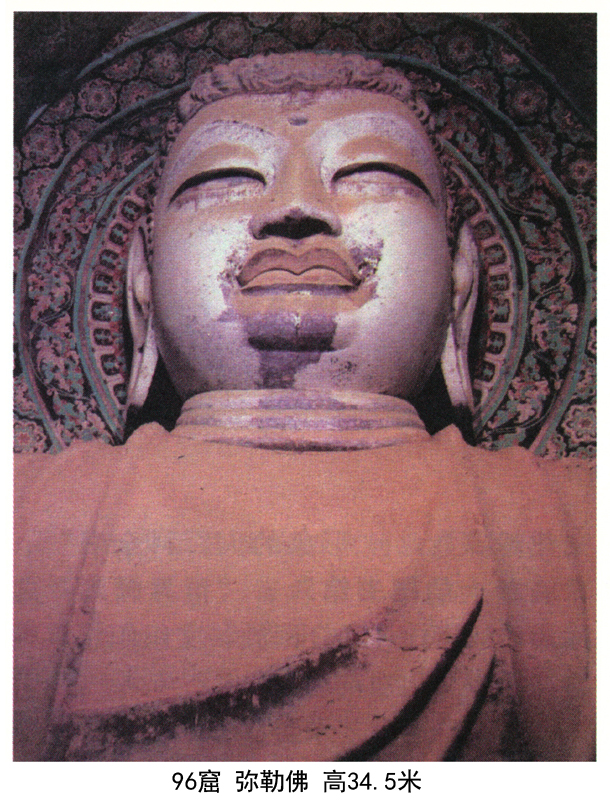

雕塑是莫高窟艺术的主体,在堪称佛教塑像史的两千多尊彩塑中,大者高达34.5米,小者不足2厘米,其内容为释迦牟尼、阿弥陀佛等佛祖,文殊、普贤、观音等菩萨及弟子、天王、金刚等,佛像塑造技艺高超精湛,题材丰富多彩,形式多种多样,形态庄严生动,实令人拍手称绝。

万丈丹青绘长廊

莫高窟的壁画内容有尊像、经变、佛教史迹、故事、建筑、供养人、动物、山水、装饰图案画等。它不仅生动地描绘了佛教的产生、发展、兴盛的历史,而且广泛地描画了当时社会生活的方方面面,如:城垣楼宇,亭台楼榭等建筑;婚丧嫁娶,居家饮宴等习俗;衣冠服饰,待人接物等民风;耕田、狩猎、纺织、冶铁等生产场面;练兵习武、挥师征战等军事活动;鼓乐鸣奏、飞天起舞等娱乐情景;商旅行人,市井繁华等商贸交往……这些壁画归结起来大致可分五类:

1.经变画

“经”指佛经,“变”即形象,“经变画”即佛经故事画。如建于五代的规模巨大,内容丰富的61窟四壁上就画有《椤伽经变》、《弥勒经变》、《阿弥陀经变》、《报恩经变》、《密严经变》、《天请问经变》、《药师经变》、《华严经变》、《思益梵天问经变》、《维摩洁经变》等经变画12铺,是莫高窟经变画最多洞窟之一。其中《维摩洁经变》表现居士维摩洁才识渊博,智辩过人,他患病在家,释迦牟尼派弟子文殊去问病时,维摩洁坐于榻上,倾身前伏,目光炯炯,神情专注地与文殊辩论的故事。

45窟是盛唐时期代表洞窟之一,其南壁的《观音经变》,壁画中为观音菩萨立像,排列四层绘有观音救苦救难、说法显身画面32组,内容极为丰富,绘画十分精美,是莫高窟唐代人物画、社会风情画的巨制杰作。

148窟是盛唐时期重要洞窟之一,窟东壁南北,绘有各高4米,宽4.5米,面积各18平方米的莫高窟面积最大的《观无量寿经变》、《药师经变》,西壁延及南北壁侧端《涅槃经变》画长约23米,高约2.5米,面积58平方米。画面分6大组,包括60个情节,500多个人物,描绘释迦牟尼圆寂时,虔诚的信徒们哀伤万状,捶胸顿足,号啕痛哭,表现出失去尊师,痛不欲生,敬仰哀悼的情景。是莫高窟空前绝后的巨幅《涅槃经变》。

55窟是北宋时期的,壁画绘有《劳度叉斗圣变》,画高3.5米,长11米,面积40平方米,绘有释迦高徒舍利佛与外道劳度叉斗法,并降服外道的故事。

112窟是中唐时期的代表洞窟之一,壁绘有《降魔变》、《报恩经变》、《药师经变》、《观无量寿经变》等,其中《观无量寿经变》中的“反弹琵琶舞伎”,便是闻名世界的舞乐画杰作。

2.本生故事画

本生故事画是宣传释迦牟尼佛一世行善踪迹的故事画。

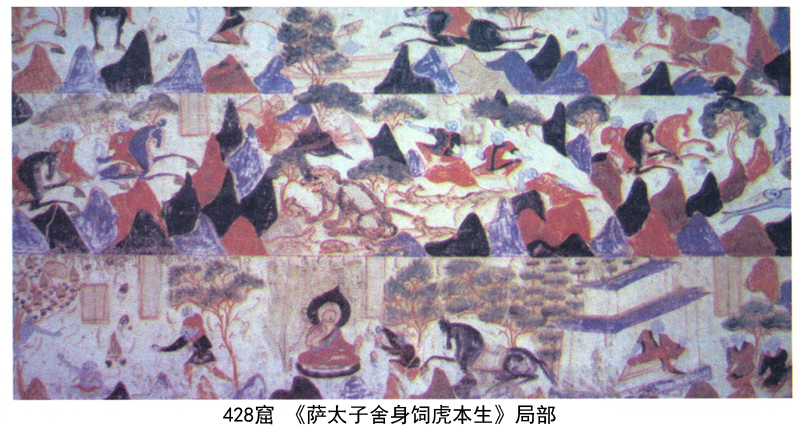

428、254窟绘的《萨太子舍身饲虎本生》,说是古有宝典国王三太子摩诃萨出游山野,遇一母虎因饥渴气息奄奄,无力喂养其数只虎崽,三太子心生慈悲,倒伏于母虎前,欲以自己的血肉饲母虎以养其崽,但母虎已无力开口进食。决心已定的三太子爬上山岗,以利木刺颈出血后再跳下山崖以身饲虎,饥饿至极的母虎方得舐吸其血、啖食其肉,恢复体力,哺育虎崽。国王闻讯后赶赴山野,三太子只剩下血淋淋的骨骸,国王捉儿之手,王后扶儿之头,抱尸痛哭,只得收敛其遗骨,建塔供养。

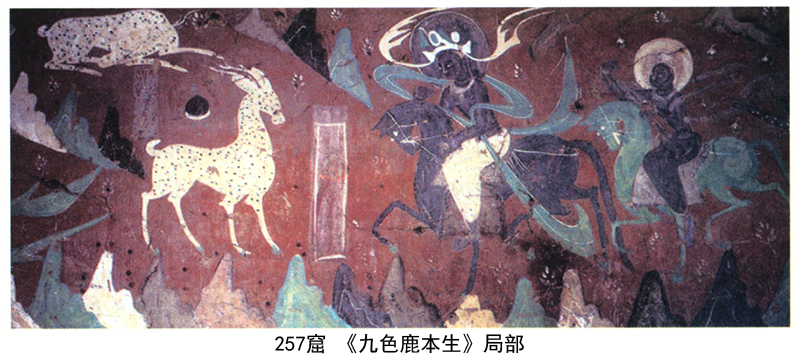

257窟绘的《九色鹿本生》,是说佛陀的前世曾是生活在恒河旁某山中的一只身毛九色,双角如银的鹿王,它曾救一溺水之人出险境。溺水人得救后,乞愿为奴,终身为鹿王采集水草,以报其救命之恩。九色鹿施恩不图报偿,只是叮嘱万万不可泄露它的住处。溺水者发誓:如泄其住处,愿脚底流脓、全身长疮而死。其时,该地某国王后,夜梦九色鹿,急欲得之,以剥鹿皮为裘衣,取鹿角为拂柄。国王宣示天下,有得此鹿者,悬金、银豆各一碗为赏,划半国治理相赠。溺水者见示后,顿生歹心,竟然忘恩负义,前往王宫告密,并引国王率兵入山猎鹿。此时,九色鹿正熟睡于山丛,其友乌鸦见状虽即时腾空而起,高声呜叫报警,但为时已晚。九色鹿惊醒后,已遭溺水人领来的兵丁团团围困,痛恨之余,只得趋前向国王控诉溺水人贪图富贵,出卖救命恩人的无耻行径。国王听后,褒奖了九色鹿的义举,命令兵丁闪开通道,放其回归山野,并下令全国,有敢捕杀九色鹿者,连诛五族。而贪利告密的溺水人,随即应验了他“脚底流脓,全身长疮”的誓言,那位心地不善的王后也因失去国王的宠爱,积怨郁愤而亡。

257、285、258窟绘的《小沙弥守戒自杀因缘》,说有一位佛门高僧和弟子受当地一居士家供养。某日,居士家忘记给寺院送食,高僧派小沙弥去居士家乞食,行前叮嘱他:“出入俗家,莫生贪爱,严守五戒,莫毁佛法。”小沙弥到居士家时长者已举家外出,仅留下一个二八少女独身看家。小沙弥扣门索食,少女应声开门而出,见小沙弥眉清目秀,唇红齿白,一表人才,不免春心动荡,顿生爱意,倾吐衷肠,向小沙弥求欢。小沙弥不敢违背清规戒律,持身守正,不为所动。少女激情难禁,撒娇献媚。小沙弥为保清白,哄骗少女先在门外等候,自己进屋,反手扣门,手持戒刀自刎而死,以身殉戒。依当地风俗,沙弥死于白衣家,须交纳罚金一千赎罪。少女有感于小沙弥守戒之心坚定,向外出归来的父母禀告了实情,其父母深为感动,遂以金银财宝呈献于国王,国王即令以香木火化小沙弥遗体,并建塔造像供养。

3.尊像画

尊像画绘有佛、菩萨、天王力士、小千佛等。佛教里的佛很多,有三世佛、七世佛、释迦牟尼佛、贤劫千佛等,壁画中一般均以说法的姿态出现。如420窟的《群鸟听法图》中,释迦牟尼坐在一棵柳树下宣讲佛法,无数禽鸟绕座听讲,惠风和畅,百鸟翻飞,莲花池中,水禽嬉戏,寓庄于谐,情趣盎然。

在尊像画中,最为人所注目的是壁画上的4000身飞天,飞天又名香音神、乾闼婆,她们能奏乐、善飞舞,轻身如燕、馥馥飘香。这些美丽的天神轻舞彩巾,飞翔于佛像上空,散布鲜花,回旋于天地之间。

4.供养人像画

供养人像画绘的是一些捐资建窟的善人,将自己或家人像绘于大幅壁画下或甬道侧,既表示洞窟内的佛像、菩萨是他们供养的,又希望借此来求得佛的保佑。如第98窟曹议金父子供养像,于阗国天子李圣天供养像,第454窟、61窟、25窟的于阗国王、于阗公主、回鹘公主供养像,等等。

莫高窟壁画上供养人像画,因年代不同而各有所异:

北魏时期的供养人,画像均为瘦脸型,头顶圆髻,身穿大袖裙襦。

隋代的供养人,男的穿袍服,女的着窄袖长裙,裙腰及胸,肩披帔帛。

唐代中期的供养人,男的衣服宽大,气宇轩昂,女的发髻高挑,身材肥胖,低领露肩,较为开放,显示出唐代“以胖为美”的审美观念。

五代和宋代的供养人,画得又大又精细。

西夏和元代的供养人,均着民族服饰。莫高窟壁画上的供养人画像,真像是纵贯千余年的中华服饰大会展。当代的服装设计师们,如能认真观摩,悉心体会,古为今用,取其精华,也许会创造出更加绚丽的中华服饰来。

5.装饰图案画

莫高窟各代佛窟里的藻井、平棋、覆斗形顶、龛楣、莲座、衣服,画边多绘有各种变形的植物纹、动物纹、天象纹、几何纹作装饰,这些纹样各有其象征意义,如狮子象征佛,龙、凤、麒麟象征祥瑞,祥云象征和谐、和睦、和平、吉利、如意,莲花象征净土、净化、洁净,石榴花象征多子多孙,忍冬花象征坚忍、坚毅等。

北魏时期绘的花纹比较简单。隋代时的花纹装饰趋向复杂,图案更加丰富,如305窟的华盖藻井方井中央莲花内,画三只耳朵代表三只兔子,组成相互追逐的三角纹样,方井四角“翼兽”展翅,飞天飘舞,方井周边饰忍冬纹,外围饰莲瓣纹,四角绘玉佩、流苏、羽藻,组成一组极为华丽的盖藻井。

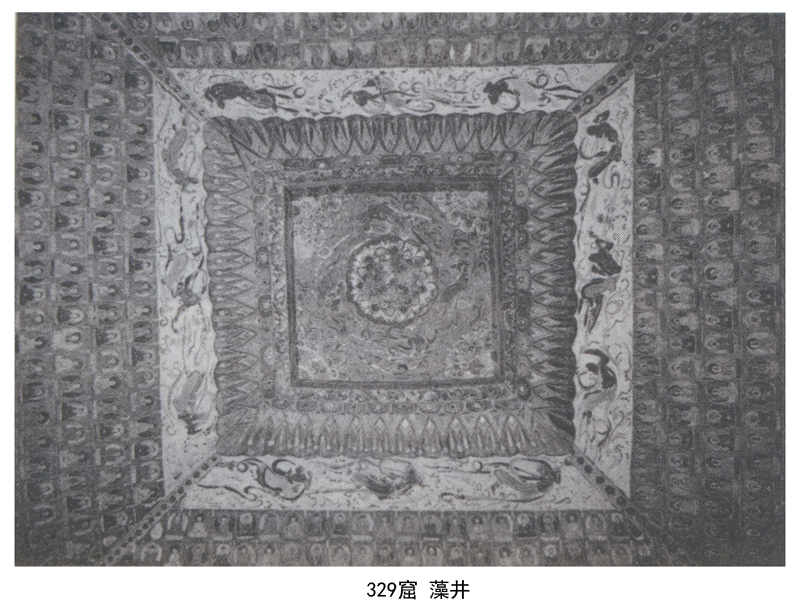

唐代的装饰图案更为丰富、精致,其主体纹样是象征西方净土的莲花,凡人要摆脱生老病死的痛苦,只有从莲花中再生,才能进入西方极乐世界。如329窟藻井中心为莲花,周围为四身飞天环绕,外纹为卷草纹、方格纹、联珠纹、幔帷、垂帐纹层层装饰,再外又有九身飞天,真是金碧辉煌、富丽堂皇,鲜艳夺目,美不胜收。

五代时期的图案是唐的继续。宋、元、夏时期的图案,出现了堆金团龙纹、堆金翔凤纹、连续团花纹、波浪忍冬纹等等。

除上述几类之外,还值得特别提及的是,莫高窟众多的壁画中,还有一些重要的涉及历史的绘画。如323窟所绘《张骞出使西域图》,堪称一组珍贵的历史画卷,壁上自右至左共画有三个场面:第一幅为汉武帝到甘泉宫中拜祭金人,右角为殿,门额上有“甘泉宫”三字,殿内立二像,汉武帝手持香炉与群臣对金像礼拜;第二幅为汉武帝送别张骞,武帝骑马在上,大臣们紧紧相随,张骞跪于马前,持笏作拜别状,身后侍从持旌节、牵马相随;第三幅为张骞一行人马翻山越岭,长途跋涉已近大夏国,远处城垣在望,城内塔寺林立,城外有二比丘作出迎状。图中校书“前汉中宗(误,应为汉武帝)即获金人,莫知名号,仍使博望侯张骞往西域大夏国问名号”(此画已将张骞通西域事与宗教联系在一起了)。

420窟,绘有《西域商旅图》,绘有西域商队长途跋涉丝路,骆驼坠山崖,商人遇盗匪等情景。

138窟所绘兜率天宫的正门与长安正南门——明德门筑有五通道的规格一致。

417窟所绘隋炀帝西巡河右,西域27国使者到张掖朝会的盛况等等,确实是形象、直观、生动、珍贵无比的历史资料。

莫高窟的壁画接起来,可布置成二三十公里的绘画长廊,其风格之多样,造诣之高超,气势之恢宏,保存之完好,堪称是荟萃我国佛教美术历史的殿堂,是存留于丝绸之路上的传世瑰宝。

[介绍莫高窟还必须谈谈莫高窟的姊妹窟——世称三绝的榆林窟。]

世称三绝榆林窟

榆林窟又名万佛峡,当地人称上洞子,也是丝绸之路上遗存的,以其精美绝伦的壁画、雕塑闻名于世的中国佛教石窟艺术重要宝库之一,是敦煌莫高窟的“姊妹窟”,是世称“世界画廊”的重要组成部分。

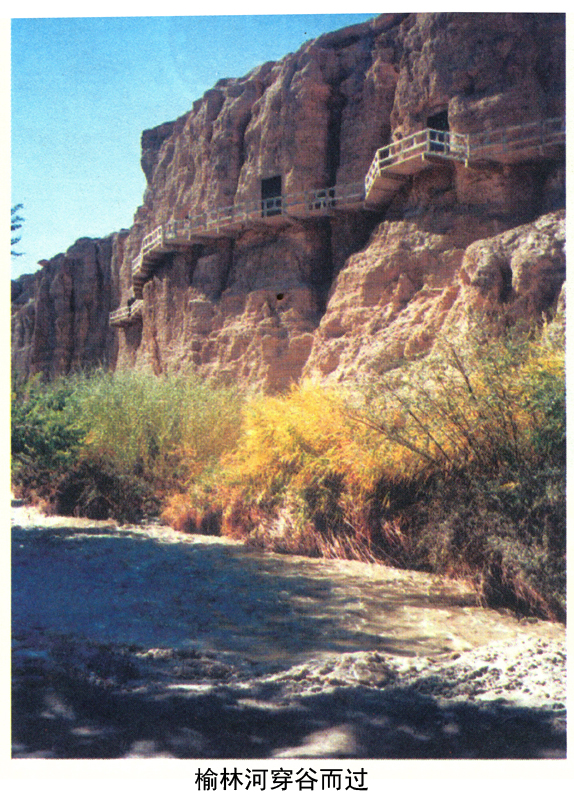

榆林窟位于今瓜州城南76公里处,过去需要在骆驼背上颠簸两三天的古道,现已筑成平整的坦途。自瓜州城出,一路南行,穿越岗峦起伏的十公山,走过秋色似火的红柳滩,历经千秋万代的丝绸古道,依然风光如画,五彩缤纷。

继续前行,途经城垣高峻的汉广至县城(破城子),向东可去初唐名将薛仁贵领军西征遇困时,士兵不堪饥饿挖食锁阳以守城待援的瓜州故城(锁阳城);折西可达水峡口千佛洞,正南直指榆林窟。

但临近窟址,眼前仍是坦荡荡、荒秃秃的一片戈壁荒原,依然“不识庐山真面目”,直到走近断崖边寻觅,透过浓荫深锁的绿树梢头,别有天地的榆林窟才掀起面纱一角,展露出她宁静、清幽、古朴、神奇的尊容。

世称榆林窟有三绝:

1.绝色的景物

榆林窟地当榆林河(又名踏实河)两岸,湍急的河水自南向北穿谷而过,历经亿万年冲刷切割而成的峡谷,峭壁耸立,势如剑劈刀削,蔚为壮观,大自然的鬼斧神功,着实令人称奇叫绝。在两壁间相距百余米的东侧高崖下狭长的开阔台地上,除有古朴苍劲的门楼、佛塔、寺院等古建筑分布外,到处都是参天的白杨,虬劲的榆树,多彩多姿的胡桐、杨槐、红柳和春华秋实的杏树、梨树、沙枣。真是林木葱郁,野花遍地,蓝天上白云漂浮,危崖旁苍鹰翱翔,林木间鸟语嘤嘤,小河中水声潺潺。

呈现在万顷戈壁荒漠深处的这片绿地,像是镶嵌在滚滚黄沙中的一块天赐的绿宝石,异彩纷呈,美不胜收,既似一片世外桃源,更像一处人间仙境,千百年间不仅深深地吸引着丝绸古道上往来的过客,而且也是近世以来,中外学者、名人雅士探幽访古之所。她那超凡脱俗的古朴风貌,如绝红尘的静穆氛围,声若仙曲的阵阵林涛,音似古乐的哗哗水声,不禁令人发思古之情,流连忘返。

1941年,书法家于右任游榆林窟后作诗云:“红柳萧疏映夕阳,梧桐秋老叶儿黄,水增丽色如图画,山比髯翁似老苍。”1942年著名考古学家向达随“西北历史考察团”调查榆林窟后记述道:“复游榆林窟,摩挲残践,几逾旬日,神游艺苑,心与古含。边塞行役之苦,尘世损伤之劳,不复关情。平生之乐,无逾于此也。”又称:“石窟错落点缀于两岸壁间,河水为石峡所束,奔腾而出砰磅訇磕,其声若雷。春夏之际,两岸红柳掩映,杂花蒙茸,诚塞外之仙境,缁流之乐土,莫高窟所不逮也。

2.绝美的壁画

在榆林窟东崖上开凿有洞窟两层,下层自北而南有11窟,上层自南而北存21窟;西崖上自南而北凿有11窟,两崖上共存石窟43个。

榆林窟的洞窟,大约始建于隋唐年间,开凿于凌空砾石绝壁之上的石窟,根据其绘画风格和题记推测,计有唐代5窟、五代6窟、宋代15窟、西夏3窟、回鹘1窟、元代4窟、清代9窟。洞窟存有时跨千年的壁画4206平方米,彩塑259尊。其中:6号窟的弥勒佛坐像高达24.35米(头高6.1米、耳长4.5米、肩宽11米、脚长4.9米),5号窟的涅槃卧佛像长10.9米。许多佛像造型优美,重彩金身,威严肃穆,庄重慈祥。

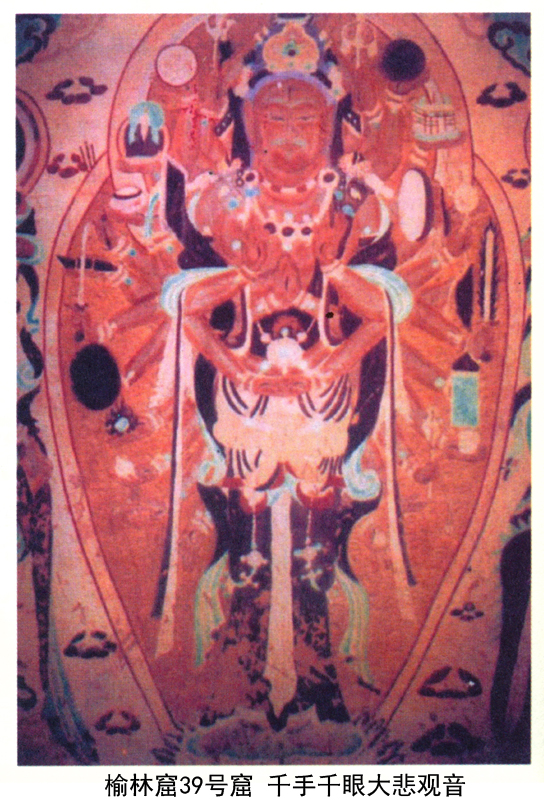

榆林窟现存的石窟数量及规模虽不及莫高窟,但因所在地比较偏僻,故其壁画、塑像保存比较完好,色彩十分鲜艳。特别是几个西夏、元代洞窟无与伦比的绘画艺术,既显示了极高的历史价值和艺术价值,又弥补了莫高窟西夏洞窟之不足,不仅堪称为敦煌佛教艺术宝库群中相映生辉的中华瑰宝,而且令众多的中外专家、学者、大师为之倾倒。

1943年5月,著名国画家张大千先生结束在莫高窟的工作后,特意备足粮食用品,率领二十多人赶往榆林窟,起早摸黑,燃灯照明,历时月余,苦心临摹壁画60多幅,其中最为他所赞赏的,便有2号窟的水月观音画。榆林窟壁画中共有宋、回鹘、西夏三个朝代所绘四种形式的水月观音,其中最为优美者当数2号窟(西夏)中绘于西壁左右的两幅:

一幅观音菩萨安详地傍石而坐,后有峭石直立,前有茂竹环绕,一轮明月浮在云空,两只水鸟自由飞翔,水池里莲花盛开,莲台前龙女参拜,福地洞天,情景交融,形象无比生动;

另一幅绘观音依岩而坐,头罩光环,仰望皓月,石上陈放柳枝、净瓶,四周簇拥绿竹、繁花,前有善财童子随侍,旁有唐僧师徒拜谒,明月清风,意境极为优美。

1956年,敦煌文物研究所常书鸿、段文杰又领十余人专程前往临摹25窟中内容丰富、绘画技法高超的中唐大型经变壁画,历经半年之久,方得完成。1979年中国美协一行三十多人参观榆林窟后,对25号、2号、3号窟等洞窟的精美壁画杰作也无不惊叹叫绝。

3.绝世的珍宝

榆林窟曾珍藏有象牙造像一尊,俗称象牙佛,系印度恒河上游第三巴拉胡提王朝(相当于我国初唐时期)犍陀罗佛教艺术雕刻精品,大约在公元8世纪,由唐代僧人迎归在榆林窟睡佛殿(5号窟)供奉。后至明代嘉靖年间(1522—1566年)嘉峪关外战祸不止,榆林窟日渐荒废,5号窟遭流沙淹埋,象牙佛下落不明。

清嘉庆四年(1799年),河州一位姓莫的佛教信士因染疾病立誓为佛窟运沙,以求佛祖保佑,历经8年时间,终将积沙除去露出睡佛。其后吴根栋喇嘛云游至此,清扫睡佛殿,意外地发现象牙佛秘藏于窟内一角地砖洞内。随即榆林窟传世之宝象牙佛再度显世的消息传扬四方,远近百姓凡有水旱疾疫前来祈求保佑莫不应验,以致嘉庆、道光年间榆林窟香火极盛。至同治十年(1871年),陕西回民白彦虎起义,出西宁、占肃州,往来安西、敦煌三四次,围困敦煌长达两年。战乱所及,百姓流离,榆林窟住持杨元被害,象牙佛隐逸无踪,寺院香火断绝。

兵乱平息后,经四方寻访,获悉当年为确保镇寺珍宝免遭损毁,象牙佛已由住持李教宽携往金塔县避难,先秘供于塔院寺,后深藏于梁贡生、盛居士家。为迎回圣物,安西百姓推首事及榆林窟继任住持严教荣于光绪三十年(1904年)前往访求,历时三月,耗资白银二百余两,方得迎回。但时过不久又遭强人盗走,又经多方搜救,再次寻获,交予当时榆林窟住持马贵荣秘藏,不见示于外人。

多年后,年事渐高的马贵荣见匪患猖獗,恐自身难保,便烧香设坛,将象牙佛交托给高徒郭元亨,并谆谆嘱咐:“镇寺之瑰宝、百姓之信仰,乱世之年,切勿外传。”郭元亨双膝跪地接过象牙佛,并对佛发誓将以命相保。果然就在宝物传接后不久,土匪们的魔爪便伸向榆林窟。为抢夺珍宝,他们将马贵荣五花大绑于6号窟弥勒佛像下,百般毒打、严加拷问,为追索象牙佛,无所不用其极。面对杀气毕露的土匪,面临沾满鲜血的屠刀,正直、刚烈的马住持大义凛然,只言不露,终遭凶残的匪徒斩杀于祭台之上,为保护象牙佛献出了鲜血和生命。对此,于右任先生造访时曾有诗云“隋人墨迹唐人画,宋抹元涂复几层。不解高僧何事去,独留道士守残灯。层层佛画多完好,种种遗闻不忍听,五步内亡两道士(杨元、马贵荣),十年前毁一楼经”。

面临兵灾匪祸,临危受命保护象牙佛的郭元亨不敢掉以轻心,他几度深入南山探查,选择了山谷里地势险峻、峭壁如削的青门关,趁着一个大雾茫茫的早晨,像外出云游一样背着一个包袱上了山,神不知鬼不觉地把象牙佛秘藏于山洞之中。

1940年,青海军阀马步青的部队进驻酒泉,窃走宋天禧三年银塔及《造塔记》等珍贵古物后,为搜夺象牙佛,竟抓捕郭元亨,对其吊打、火烙,严刑逼问,把他折磨得遍体鳞伤、死去活来。但郭道长心中既深藏着当初对佛的誓言,又怀念着三年前,1937年4月间,由李先念、程世才等领导的红军西路军左支队转战河西,疲惫不堪的余部850余人经过榆林窟时,他以敬佩、同情之心倾寺院所有的粮、油、牛、羊支援红军。因为曾领受过爱国爱民的教诲。为护民之珍宝,敬佛之尊严,郭道长宁死不屈,终将象牙佛完好地保护了下来。直到解放后的1950年,他见兵灾消弭,匪患消除,河清海晏,人民当家做主,这才放心大胆地从青门关秘洞中取出象牙佛,敬献给人民政府,1958年交由中国历史博物馆收藏。(解放后,郭元亨道长曾任甘肃省政协委员,1976年辞世,享年80岁,安葬于榆林窟近旁的戈壁滩上。)这尊历经艰险,饱受劫难,经过无数虔诚的宗教人士用汗水、鲜血和生命护卫千余年的瑰宝,才得以平安地回到人民手中。

象牙佛状如手掌,高15.9厘米,上宽11.4厘米,中宽15.7厘米,下宽14.3厘米,厚3.5厘米,由一块象牙分成两片镶合而成。其外形是一尊端庄慈祥的普贤菩萨端坐于鞍鞯精致的大象背上,袒胸赤足、眉目虔诚,头发呈波浪式细纹,手捧宝塔。大象身前后足间左右各有二人像,后上方及前下方左右又各有人像,悉袒胸散发,短裙赤足。打开合片,在内侧不大的天地间,竟然刻有形态各异,栩栩如生的各类人物279人,车马12乘,展现了54个情节不同、寓意深刻的佛传故事,不仅创意独特、内涵丰富,而且雕功细腻,手法高超,真是精美绝伦,令人惊叹。

近百年来,榆林窟三绝不但吸引着国内各界名家如张大千、于右任、常书鸿等先后前往考察,而且在20世纪初的20余年间,更累遭外国“探险家”们的觊觎。英国人斯坦因、法国人伯希和、日本人吉川小一郎、美国人华尔勒等在盗骗莫高窟“藏经洞”的经卷、盗割壁画等得手前后,都曾将黑手伸向榆林窟,妄图劫掠那里的壁画及象牙佛等珍宝。在东崖一层2号窟门左侧至今仍留下有“明治四十四年(公元1911年)九月二十七日大日本东京都吉川小一郎”的铅笔题记,就是他们涉足榆林窟的证据之一。其后他又窜回莫高窟,十月二十日在444窟也留下题记。

1907年斯坦因在图谋骗取象牙佛被严教荣道长拒绝,无奈之余,由其助手蒋资生在榆林窟东崖二层17号窟南壁上刀刻题记:“大清光绪三十三年五月二十一日湖南湘阴蒋资生与英国总理教育大臣司代诺当幕游历到此”。在榆林窟一层9号窟通道南壁上墨书题记:“大清光绪三十三年五月二十一日湖南长沙府湘阴县蒋滋生因在英国总理教育大臣司代诺处教读兼文案书启同游历至此”。

后一题记显然比前者详实,但既是本人于同日所题,却为何在姓名中用了“资”“滋”两个不同的字,1904年才获得英国国籍的斯坦因,又为何要自吹为“总理教育大臣”,实令人不解。但不论怎么说文物劫掠者为了宣扬自己而留下的题记,毕竟是抹不去、赖不掉的罪证。

(1)、三危山:是一横亘数十里的赤红色山体,因“山峰耸峙如危欲坠,故云三危”。

(2)、三危佛光:《尚书·舜典》载“窜三苗于三危”,是因相传有“状如千佛”的奇彩金光升于三危山之上,故视其为灵山。究其原因:有说是雨后水气蒸腾,阳光照射所致;有说是观者仰佛产生的幻觉;更有人推想山上是有某种发光、反光的矿物。