丝织物在唐代敦煌日常生活中的用途很广泛,经常以佛教法器的形式出现,其中最为大宗的是幡,不仅屡见于敦煌文书,而且也发现于敦煌莫高窟藏经洞和其他洞窟。文书的例子可见《后唐天成三年(928)七月十二日都僧统海晏于诸寺配借幡伞等帖》(S.2575),记载了敦煌为举办盂兰盆节庆祝活动而向诸寺并借法器,其中提到出借法器的寺院有龙兴寺、普光寺、安国寺等共14家,记录了诸寺共集的庄严道场的法器,其中就有幡263口。幡,又作旙,指佛、道教所用的旌旗,是供养菩萨、庄严道场的道具。幡的实物常见于藏经洞所出织物,但这些实物由于英国斯坦因、法国伯希和、俄国鄂登堡和日本橘瑞超等的巧取豪夺而流散国外。1965年,由当时的敦煌文物研究所在莫高窟第130窟内和第122、123窟前两处,又分别发现盛唐时期的丝织物六十余件,绝大多数是幡及幡残片。统计前后几批发现的文物可以得出,相对于发现于莫高窟的其他佛教用品,幡的发现量最大,完整的幡及残件共约500余件。

以英藏、法藏和俄藏的实物幡为主要研究对象,我们于2008年对敦煌幡的形制、结构、材料和装饰手段等进行了较为初步的研究,发表了论文《敦煌幡的实物分析与研究》①。之后我们又进一步研究了旅顺博物馆藏品,比对了敦煌研究院所藏盛唐时期的幡,并结合敦煌壁画和绢画中描绘的幡的类型,得到了较新的结果。

一、幡的形制和构造

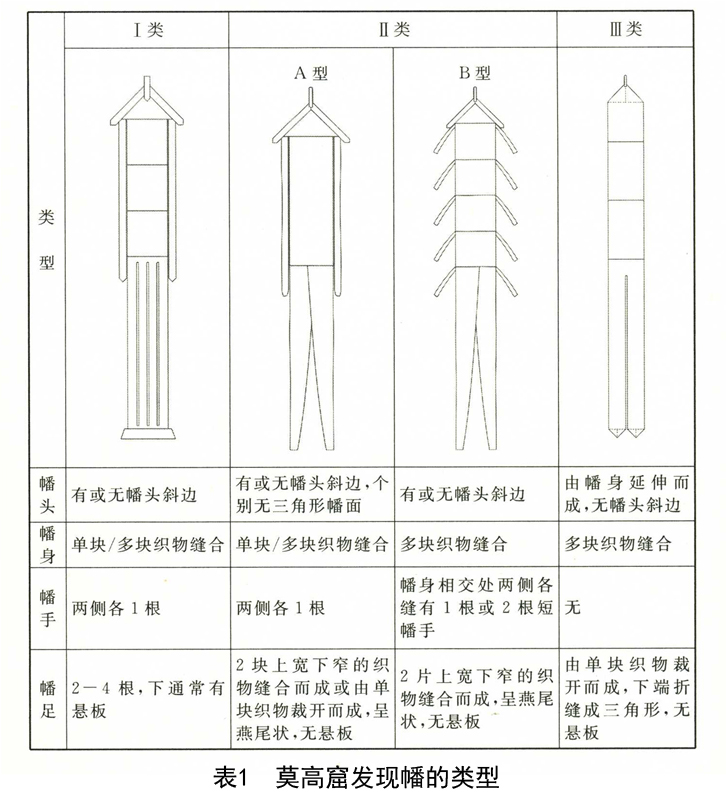

莫高窟中发现的幡形状很类似人形,一般是由三角形的幡头、长方形的幡身、置于幡身左右的幡手以及幡身下方的幡足构成。

按照幡手和幡足的不同,这些幡可以分为三种类型(表1)。

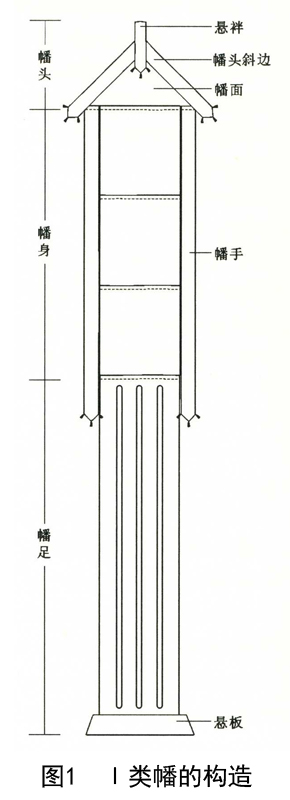

第一类为最典型的敦煌幡的形式,类似人的形状,一般是由三角形的幡头、长方形的幡身、置于幡身左右的幡手以及幡身下方的幡足构成(图1)。其中幡头通常包括悬袢、幡头斜边和三角形幡面②。幡身为一块面料或由多块不同面料拼接。幡各部分的连接处都夹有一细竹竿或芨芨草,使幡平整。这些细竿外有时也包裹有丝线或丝绵,可能是为了增加摩擦,更好地固定幡竿的位置。Ⅰ类幡的幡足通常为2—4根。为了使幡在悬挂时保持较好的形态,并防止幡扭转纠结,幡足的下方往往连有悬板。悬板通常为一块梯形薄木板或纸板③,上多绘有花卉图案作为装饰。斯坦因曾在藏经洞的包裹里发现一些窄幡整齐地卷起摆放,故而认为,利用这些悬板可以很方便地将幡卷起来,便于运输和收藏。④Ⅰ类幡的幡手为两条长长的带状织物从幡头下方悬下,大多长至幡足上方,幡手可以自由摆动,使得幡更加生动。

第二类幡的形状类似第一类幡,也是由幡头、幡身、幡手和幡足构成。幡身为一块或多块织物缝合。幡各部分的连接处也都夹有一细竹竿或芨芨草。只是幡足的形状不同,幡足为两片上宽下窄的织物缝合而成,呈燕尾状且无悬板。有时Ⅱ类幡的幡足直接由一块织物中间裁开而成。此类幡悬挂时更有动感。根据幡手的不同,Ⅱ类幡又可分为A型和B型。A型的幡手类似Ⅰ类幡的幡手,为两根细长幡手。B型的幡身为多块织物缝合,每一相交处的幡竿两侧都缝有与幡身上的单块织物长度相近的短幡手,每一处的短幡手有时为单根,有时为双根。

第三类幡的构成最简单,幡头由第一块幡身上端折成三角形后直接缝制而成,没有幡头斜边。幡身为多块不同色彩的织物缝合,连接处夹有一细竹竿或芨芨草。幡足为2根,由一大块织物中间裁开,下方分别折缝成三角形。

在出自莫高窟的幡中,以斯坦因收集的幡数量最多,品质最好,基本为Ⅰ类幡。伯希和收集的幡既包括Ⅰ类,也包括ⅡA型,从质量和数量来看,稍逊一些。鄂登堡收集的绢幡基本为残件,只有完整的麻布幡,类型保留Ⅰ和ⅡA。日本探险队收集的幡的类型最杂,包括了所有三类幡,且大多为Ⅱ类和Ⅲ类。敦煌研究院收藏的幡基本为Ⅱ类和Ⅲ类幡。

二、幡的尺寸

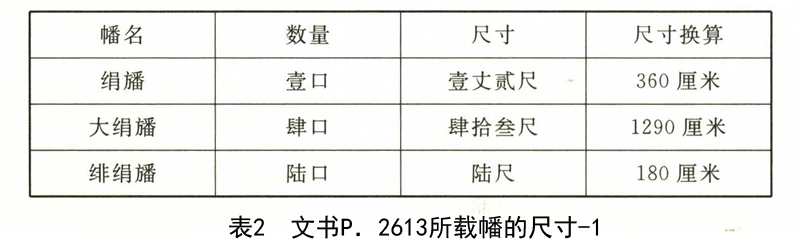

幡的尺寸没有特别的规定。常见有大幡、小幡的称呼,但实际并无一定的尺寸及大小标准。敦煌文书《唐咸通十四年(873)正月四日沙州某寺交割常住物等点检历》(P.2613)中出现的幡的尺寸有:陆尺、玖尺、壹拾玖尺、肆拾叁尺、肆拾玖尺(表2)。由此可推,小幡的尺寸不超过2米,而大幡则为15米左右。此外,《龙兴寺卿赵石老脚下依蕃籍所附佛像供养具并经目录等数点检历》(P.3432)还有柒尺幡的记载:“故生绢画幡贰拾肆口,长柒尺。”

文书中最长的幡接近15米,可谓是巨幡,但敦煌发现实物的尺寸却没有这么长。较完整幡的高度有:32.3厘米(K130:8)、78厘米(K130:2)、91厘米(Дx.82)、131厘米(MAS.860)、132.7厘米(L:S.621)、169厘米(MG17.682)、172厘米(20.1362)、180厘米(EO.3652)、197厘米(EO.3586)、263.3厘米(L:S.293)等等。在现存的完整的幡中,高度为130—200厘米的幡所占比重最大。但实际上,幡的尺寸应该远不止此。我们可以从残存的幡足推算出幡的大概尺寸。现藏于敦煌研究院的一条Ⅱ类幡的幡足残长为264厘米,可推测原幡的尺寸应超过5米。而吉美博物馆中有两根长分别为860厘米(EO.3651)和610厘米(EO.3649)的绢带,从绢带的制作及其上所绘卷草纹的图案形式来看,该绢带很有可能为幡足。如推测成立,用此类绢带做幡足的幡的高度应为肆拾玖尺(约15米)上下,与敦煌文书所记录的尺寸相吻合。

三、幡的材料

敦煌发现的幡的制作材料主要为纺织品。斯坦因从千佛洞收集的230件幡(含残件)中,有179件丝质幡、42件麻布幡及9件纸幡。⑤旅顺博物馆收藏的幡以及敦煌研究院在莫高窟第130窟内和第122、123窟前两处发现的幡几乎均为丝质。伯希和敦煌藏品中的幡也以丝质幡居多,另有少量麻布和棉布幡,但俄罗斯藏品中却包括有大量的麻布幡。

丝质幡所采用的织物品种很丰富,有绢、绮、绫、罗、锦、缂丝等。缂丝用于佛幡不是很常见,编号为MAS.905和Ch.lv.0034的画幡的幡头斜边使用缂丝制作,而幡20.1041则是以缂丝作为悬袢钉缝在幡头上。幡头斜边可以是与幡的其他部位相似的面料,也会使用相对比较厚重些的锦或缂丝,这样可以更好地承受幡的重量并保持幡的平整。画幡或夹缬幡的幡身材料多采用绢,比较轻薄,此外用绢为材料进行绘画或者夹缬,正反面的图案效果都很明显。画绢幡手的材料往往与幡足的材料相同或类似。

平纹麻和棉织物也常用于幡的制作。有些幡也会同时采用不同材质的织物,如收藏于吉美博物馆的一组编号为MG.24643—24650的残幡头,制作材料为丝和麻织物。该组幡头的悬袢为浅米色绢,幡手为墨绿色绢,幡头斜边为红地团窠对鸟彩绘棉布,幡面一面织物与幡头斜边相同,另一面则采用与幡手类似的绢织物(图2)。

四、敦煌幡的装饰手段

由于几乎每件幡都使用了不同品种的织物,所以敦煌发现的幡多为彩色幡。除了靠织物本身的颜色和图案进行色彩表现外,往往还会采用手绘、印染、刺绣等手段。有些幡的悬袢、幡头斜边和幡手三角形末端缝缀有彩色小流苏,其功能不是很明确,可能仅为装饰,也可能是为悬挂其他物体。幡头与幡身连接处的幡竿有时外露,上用彩色丝线缠绕(图3)。

画幡多是采用墨或颜料直接在织物上手绘而成。在敦煌文书中常可见相关记载,《龙兴寺卿赵石老脚下依蕃籍所附佛像供养具并经目录等数点检历》(P.3432)中就出现有“生绢画幡”和“画布幡”的记录。幡的各部位都可以用手绘图案加以装饰。三角形幡面往往绘有适合纹样,主题多为坐佛或花鸟植物等;幡身上通常绘制的是佛、菩萨或是经变画,而忍冬纹或云纹常常绘于幡头斜边、幡手和幡足(图4)。

还有一类画幡是用银粉作为颜料绘在织物上,如藏经洞所出编号为MAS.887的墨绘鸟衔花枝纹幡,四条棕绿色菱纹罗幡足上各绘高约4厘米的银花六朵。藏经洞发现的另一件蓝色暗花绮幡足(MAS.946)上以银粉绘有大型团窠花卉纹样。银粉通常用于幡手或幡足的图案绘制。在敦煌文书中多次出现的“银泥旛”(S.1774、S.1624)应是指此类画幡。

夹缬幡在敦煌幡中占有很大的比重。夹缬通常用于制作幡身,有时也用于制作幡头或幡足。图案的主题以花、鸟、动物居多。宝花纹的夹缬绢幡最为常见,共10多件。维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏一组保存较完整的方形宝花夹缬绢幡(L:S.291—294)(图5),幡身的宝花纹呈方形,夹板中只刻一种蓝色的叶子纹样,单色染色,但在染成后再用黄色笔染,使花芯部分呈现黄色,部分与花芯接近的叶子则呈绿色。幡上出现的其他夹缬图案还有:浅黄地簇六球路朵花纹夹缬(1919.0101.0.127)、方胜朵花纹夹缬(MAS.880)、绿地蛱蝶团花飞鸟夹缬(L:S.552)、朵花团窠对鹿纹夹缬(MAS.875、Дx. 55)和朵花团窠对雁夹缬(Дx.51)等。

莫高窟第130窟窟内和第122、123窟窟前出土了一批以灰缬作为幡身的幡,如湖蓝地云头禽鸟花草纹灰缬(K122:1)、土黄地花卉纹灰缬(K122:1)、黄地云头花鸟灰缬(K130:1)(图6)、绛地灵芝花鸟灰蜡缬(K130:17)等,其图案与新疆吐鲁番出土的唐代灰缬织物非常类似。该批出土的幡中有的还用到绞缬工艺,如褐色地圆点纹绞缬幡身(K122:04)和紫地圆点纹绞缬幡头(K130:25)。

刺绣主要是用于幡面,其图案题材很类似于画幡。如编号为L:S.590的幡面用平针和戗针在白色暗花绫地上用褐、绿、米、蓝和橙红等色丝线绣出莲花纹样,很是精美(图7)。另一件收藏于法国吉美博物馆的刺绣幡面(EO.1191/E)则用深蓝、浅蓝、浅橘和白色的丝线在幡面中心绣出一只展翅的飞鸟,周边的空间则用刺绣的织物纹样填充。

除此以外,出土于K130窟,现陈列于甘肃省博物馆的缀花绢幡在白色的幡面和深蓝色的幡身和幡足上缝缀了8朵由黄绯色绞缬纹绮和白色绢制成的八瓣花(图8)。这种装饰手段在敦煌发现的其他幡中均没有出现过。

五、幡的制作工艺

敦煌的幡的形制比较固定,但不同的幡的制作还是有些许差别。通常,敦煌的丝织幡的制作比较精致,而麻或棉质的幡相对比较粗糙。这可能是因为丝绸在当时比较昂贵,故用丝绸制作的幡也就更加精美。

幡面通常为双层,为一整块正方形织物对折而成。幡头斜边为一整片长方形的织物折叠成90°直角后与幡面缝合。⑥制作精美的幡头斜边两个末端往往也折缝为直角,悬袢往往是由另外的织物制作后钉缝至幡头顶端(图9)。⑦幡面、幡身和幡足不同面料缝合的地方都是两块织物相交后缝合,中夹细竹竿或芨芨草(图10)。

Ⅰ类幡的幡足由与幡身等宽的整块面料中间裁开制作,通常分割为三条或四条,但上下部分依旧相连。悬板的上方刻有一细槽,幡足底部包裹的细竹竿直接嵌入其中将幡足和悬板连接(图11)。Ⅱ类幡幡足下方没有悬板,两幡足之间在缝制时有交叠。Ⅲ类幡的幡足也是由单块织物裁开而成,但没有悬板,下端折缝成三角形。部分幡,尤其是麻布幡制作比较粗糙,织物边缘往往是毛边,不做任何修饰。制作较精美的幡,绝大多数是丝质幡,所采用的丝织物边缘如幡手、幡身和幡足的边缘常用很细的针脚撬边,保持边的整洁(图12)。

六、幡的用途和使用方式

从结构上看,敦煌发现的幡应为悬挂幡,没有确定正面或背面,因为两面都要被人看见。其所悬挂之场所,可能是寺庙院内、堂内柱上、佛堂之前庭,或附着于伞盖之四隅。《长阿含》卷四《游行经》中说:“以佛舍利置于床上,使末罗童子举床四角,擎持幡盖,散华烧香,作众伎乐,供养舍利。”⑧《法华经》卷五《分别功德品》中写到:“一一诸佛前,宝幢悬胜幡。”⑨从各种记载看,我国的寺庙至迟在4世纪已开始使用幡,而到6世纪初已大量使用幡。北魏杨衒之所著《洛阳伽蓝记》记载了北魏神龟元年(518)宋云、惠生受北魏王朝指派,以“使者”的身份去印度取经求法,行经于阗国东的一个寺庙里,见“悬彩幡盖亦有万计,魏国之幡过半矣”⑩。

我们可以从敦煌壁画上看到大量幡的形象,莫高窟第305窟西壁药师佛说法图中的药师结跏趺坐于莲座之上,上方悬以华盖,盖边悬4口幡,无幡面,幡身4块,幡足4跟,下方无悬板(图13),为Ⅰ类幡(11)。莫高窟第428窟壁画中的金刚宝座塔(北周)以及第76窟壁画八塔变(宋)中的塔顶端均悬挂着幡(图14),属ⅡA型,随风摆动。此外,莫高窟壁画中绘有众多寺院,院中常立高高的龙头幡竿(12),竿顶悬挂彩幡。如第61窟(五代)壁画五台山图中清凉寺和法华寺等诸多寺庙中都高悬ⅡA型彩幡(图15),同窟药师经变画中也能看到类似的悬幡。莫高窟第148窟东壁药师经变壁画(盛唐)中寺院悬挂的幡为ⅡB型,幡身由8块彩色织物缝合而成,幡身相交处两侧各缝有2根短幡手,织物上绘有5瓣朵花,极似印染图案(图16)。

莫高窟发现的绢画中也有幡的形象。现藏于大英博物馆的绢画OA1919.1—1.046、OA1919.1—1.047和收藏于吉美博物馆的绢画MG.17657上都绘有手持幡的引路菩萨,幡身为一整块或多块方形织物缝合而成的长方形,幡身两侧各垂一长幡手,下方为燕尾形幡足,属ⅡA型幡(图17)。

从敦煌文献中的材料来看,敦煌的幡多为寺院的常住什物。除了作为佛教法器使用外,还有相当一部分是发愿或供养幡。《药师琉璃光王七佛本愿功德经念诵仪轨》中就规定在行祛病消灾的法事时,需造“杂彩旙四十九首并一长旙四十九尺”(13)。现藏于维多利亚与阿尔伯特博物馆的编号L:S.621的幡身上有用于阗文书写的发愿文,祈求佛祖保佑远离麻烦,愿望和雄心得以实现。1965年敦煌莫高窟第130窟内也出土了一完整的发愿幡(K130:3),幡身第一段有墨书发愿文六行三十八字,意为:开元十三年(725)七月十四,康优婆姨为了治愈自己的眼疾造幡一口,若能痊愈,还将造幡还愿(图18)。同时出土的还有“女阿阴”发愿文幡(K130:11),祈求腰病早日痊愈。由发愿文可以看出此类幡是佛教信徒为祈佛“消灾免病”而施舍的幡。

附注:本文的彩图见图版第13—14页。

①王乐、赵丰《敦煌幡的实物分析与研究》,《敦煌研究》2008年第1期,页1—9。

②个别Ⅰ类幡无幡头斜边,如收藏于维多利亚与阿尔伯特博物馆的Loan:Stein.621以及收藏于敦煌研究院的K130:3、K130:4等;也曾发现无幡面的幡,如收藏于敦煌研究院的K122:2和K130:12;极少数幡头三边都包边,如收藏于艾尔米塔什搏物馆的Дx.54。

③斯坦因在《西域考古图记》中记录了一组编号为Ch.lv.0038—43的麻布幡下方悬板为纸质。Aurel Stein, Serindia. Oxford:Clarendon Press,1921,Vol.2,p.1072.

④Aurel Stein, Serindia.Oxford:Clarendon Press,1921,Vol.2,p.844.

⑤Aurel Stein. Serindia. Oxford at the Clarendon Press.1921,Vol.2,p.845.

⑥部分幡的幡面也采用两块不同材质的三角形织物拼缝。如现收藏于法国吉美博物馆的一组编号为MG.24643—24650的红地彩绘团雁纹麻幡头的斜边为一块麻布和绢缝合而成。

⑦少数幡,如现收藏于敦煌研究院的K122:12、K130:14的悬袢直接由幡头斜边的中间部分延伸出来形成一个环状的袢。

⑧中华大藏经编辑局编《中华大藏经》第31册《佛说长阿含经》卷四《游行经》,北京:中华书局,1984年,页49。

⑨中华大藏经编辑局编《中华大藏经》第15册《妙法莲华经》卷五《分别功德品》,页568。

⑩幡上有隶书书写的年号:太和十九年(495)、景明二年(501)、延昌二年(513),有一幡上书写有姚秦(384—417)的年号。范祥雍《洛阳伽蓝记校注》,上海:上海古籍出版社,2006年,页266。

(11)感谢崔岩提供莫高窟第305窟西壁药师佛说法图中幡的信息。

(12)《隋书·沈光传》记载初建禅定寺,“其中幡竿高十余丈,适遇绳绝,非人力所及,诸僧患之……光以口衔索,拍竿而上,直至龙头。”[(唐)魏征等《隋书》,北京:中华书局,1973年,页1513]可以推测,寺庙中所立悬挂幡的高竿在当时称为幡竿。

(13)中华大藏经编辑局编《中华大藏经》第71册《药师琉璃光王七佛本愿功德经念诵仪轨》,页56。