现在中国保存的波斯语抄本,是存于伊朗文化圈外最重要的波斯文抄本之一。中国的波斯文抄本的一个重要特征是“教习功能”,换而言之,其许多抄本在元代(1271—1368年)以后为教授伊斯兰学说而作,并且他们中的大部分在“经堂教育”——一种在中国穆斯林间形成的特殊体制——得到试用。尽管波斯文抄本在中国还有许多其他功能,诸如个人和宗教用途,但是用于教习的抄本具有特殊性,在版式、装饰、字体、页边空白处、旁注等方面都独具特点,因此这些抄本中的大多数都可从抄本样式、写作方法、行间距、页边注上清楚地辨出是在穆斯林教育体制下使用的,而这些特点使得这类抄本相对于其他波斯文抄本具有优越性,因此可以将存于中国的波斯文抄本称为“中国的波斯文教习抄本文库”。本文致力于介绍一些在中国誊录的用于教习的波斯文抄本同时,对其所体现的手稿学的重要特点进行研究分析。本文的基本目的是至少提供波斯文抄本,即反映“中国的波斯文教习抄本文库”所体现的手稿学特点的信息。

一、经堂波斯语抄本

中国的伊斯兰教书籍抄本从作用上可分为两种:教习用抄本和非教习用抄本。中国抄本中主要的一部分属于“回回”民族形成以及经堂教育传播时期,这些抄本自16世纪上半叶,伴随着经堂教育的形成和传播在中国各地的穆斯林社区中兴起,直到今天都多少有所延续。这一时期产生的主要篇章是由十三篇构成的《清真寺教学》,因为在“回回”社区间的广泛使用以及流传誊抄的原因,这些篇章代代相传,被用在伊斯兰宗教教育中。这种被称作“十三经”的文本不止一种。证据表明自16世纪到现在,还有其他一些用作“课程辅导”“学习辅导”的篇章在中国各地的穆斯林社区出现、流传。这些文本在清真寺用于学生的宗教教育,逐渐地,在形式、装饰、字体以及边角留白上具有了自己的特点。若以“中国的波斯文教习抄本文库”为题,对各种中文波斯语教学文本样本做比较研究,可以发现这些抄本在历史的进程中,自16世纪起,具有相似的特点,即判定文本的时代较为艰难。有种解释是自15世纪下半叶,“回回”穆斯林与伊斯兰世界断绝了文化上和历史上的关系,中国“回回”人这一伊斯兰群体文化上较为孤立,因此便努力创作自己的宗教作品,通过经堂教育传授给下一代。“回回”社会在文化上的孤立使得他们的文化、历史在15世纪下半叶有所停滞,所以他们的科学文化创造,保留了15世纪下半叶的特点,书写风格、字体、装饰以及写本的外观,同样保留了与伊斯兰世界割断之前的风貌,所以,中国的波斯语教习抄本就独树一帜了。

这样,抄本就具有一种特点,由于历史研究针对该点着墨不多,所以这里以“中国的波斯文教习抄本文库”为题,以在中国成书的各种波斯文抄本为样本做研究。除了巴黎国家图书馆的资料,笔者在中国暂居时,还在南京、天津、广州、泉州、杭州等各城市以及中国国家图书馆、北京各清真寺的藏书室搜集了文本。

二、在中国成书的波斯文教习抄本的特点

在伊朗,对中国波斯文抄本特点的考察并没有很久的历史,伊拉治·阿夫肖尔(***)教授在自己的文章《中国船还是波斯船》中首次提到中国波斯文抄本的特点。他在文章中的一段写道1:“考量辨别中国现存有关这一领域的抄本,可以根据如下几点判定:

1.双层纸,中国书籍用纸较薄,所以比较普遍的是仅在书页中每张纸的一面上书写。

2.字体特点,文字较为靠左,与中亚河中地区的古代抄本较为类似。

3.誊抄人对书页数量的把控。

4.抄本均晚于11世纪。

5.由于抄本是教科书,所以大多写本上有词汇、短语的中文翻译,通常是在正文行间用波斯语字母拼写汉语读音,有时也用细密的中文在行间或是页边标注。因此,对于整理当时的波斯语汉语词典有着重要意义。

对于伊拉治·阿夫肖尔教授提出的“中国波斯文抄本的考量和辨别”,还可增加如下几条。

6.教学用抄本没有页面装饰,较为简洁。

7.因为这些抄本用于教学,所以使用了“行长短、行距大”的风格,这样使得行间、边角可以加做批注,使得学习者能够在阅读课文的同时,记录自己的学习心得。

8.但是这些抄本特点中最具有重要性的则是各种页边批注,对此着重分析,可将其分为三种。

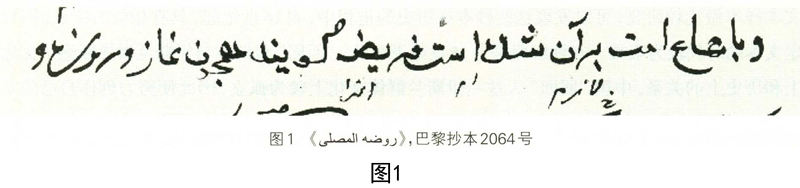

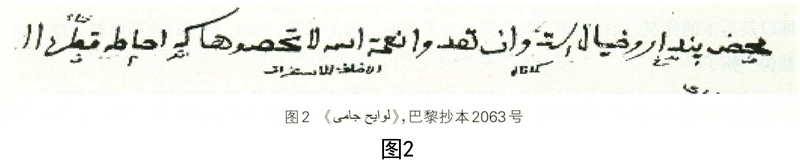

①对波斯语语法的注释,这种多体现在行下的加注以及重点词语的加粗。中国波斯文抄本中这种批注的例子如下(图1—图26):

②对波斯语、阿拉伯语生词词义做的注释。这种批注示例如下。

三、“小儿锦”:中国“回回”人创造的记音体系

第三种批注,是中国波斯语教习用抄本最重要的特征,它只用于教学,事实上是用波斯语拼写汉语读音。因为汉语不是拼音文字,每个字有固定的写法,而且将波斯语词汇翻译成汉语也比较困难,誊抄者和经堂教师为解决这一问题,便用波斯语音写汉语,也就使熟悉波斯语的学生能够以这种方式,通过加注汉语或是音写汉语,来学习波斯语或阿拉伯语的生词词义,这种方式在中国被称为“小儿锦”。

在中国的百科全书中,小儿锦一词解释如下:“小儿经意为小经,也称为小儿锦、消经,是中国穆斯林用阿拉伯语字母拼写的汉语,是一种清真寺用语。因为穆斯林把阿拉伯语或波斯语撰写的伊斯兰经典称为大经,所以把这种文字称为小经,该词意为对宗教经典的理解。这种文字最古老的文献是元明间的碑刻。在经堂教育于明末产生之后,这种文字在清真寺被用于教学中。”2刘迎胜博士就此文字的形成历史写道:“对于小儿锦的形成,尚无史料佐证,目前通行两种观点,其一是来自阿拉伯、伊朗的商人和传教士来华之初不通汉语,他们为了更加容易地学习汉语,用阿拉伯字母拼写汉语,久而久之,小儿锦便产生了。基于这种观点,小儿锦产生的最早时限应是公元18世纪初,但至今尚无支持此观点的史料文献发现。另一种观点认为,小儿锦是伴随经堂教育的形成出现的。由经堂教育的奠基者,陕西省伊斯兰学者胡登洲于明嘉靖万历年间创制。基于这种观点,小儿锦应产生于公元十三至十四世纪。陕西省西安市大学习巷清真寺藏回历740年的阿拉伯语碑铭,便是最早使用小儿锦记音法的例子,表明在这一时期小儿锦记音法已受到广大穆斯林的欢迎。”3

小儿锦是由中国穆斯林创造的,由于他们不能熟练地读写汉语,所以不能使用这一语言,换言之,小儿锦这种文字是中国穆斯林特有的,他们即便掌握了汉语听说,但是尚且不能书写,相反的是他们学习了阿拉伯语和波斯语的文字。需要强调的是,这一文字的使用人群“回回”人有两种母语,即汉语和波斯语。回回穆斯林从族源上熟悉自己的波斯语,由于生活在中国社会中,也较好地懂得汉语。将这两种语言同时用于伊斯兰教的学习传播中的方式,在经堂教育流行之前,还未得到广泛普及,只有如前文提到的那方罕见的碑铭作为证据留存。事实上,小儿锦是伴随经堂教育而发展和成熟的,这使得学生们能够一方面学习宗教知识,另一方面还使用练习了汉语,这样他们创制了一种新的文字体系——用波斯语字母拼写汉语。学生们用这一方式,用母语阅读课文的同时理解了知识。当然,虑及汉语不似其他语言适于字母记录,而且有轻声和很多声调,波斯语的字母并不能解决所有汉语读音的拼写,因此中国穆斯林在通用的波斯语字母之外发明了新的字母和符号,努力用自己创制的记音法,亦即“小儿锦”拼写汉语。由于汉语有着多样的笔画和字,而波斯语和阿拉伯语在这点上有所不足,所以小儿锦并没有形成一个统一的规则,有些情况下,一种拼写要加上一个特定的符号来注释汉语字意。因此,一些针对汉语发明的固定拼法被保存在波斯语和阿拉伯语的经文中长达几个世纪。

有必要说明的是,这种记音法在中国中部、东部、南部各地的穆斯林聚居地都有使用,所以没有形成固定的模式,在不同的抄本中呈现出不同的记录法,只是在记录轻声时,有统一的记法。中国清真寺收藏的波斯语和阿拉伯语抄本,因留下了大量小儿锦,即“伊斯兰化的音写汉语传统”例证而具有很高的语言学研究价值,希望这一极其重要、独特的波斯语写本,能够受到语言学、历史学和文学研究者们的重视。

这里举出一些成书于中国的波斯语抄本例证,以飨读者。首先展示几行含小儿锦记法的波斯语书影,之后附上含波斯语译文、中文及小儿锦记法的表格。这里需要注意的是那些回回穆斯林像我们发明 一样在三十二个波斯语字母基础上创制的新字母。能够听说波斯语和汉语的中国穆斯林,使用这些抄本来学习宗教课文。用小儿锦写成的教习用波斯语抄本示例如下。

部分已明确的小儿锦用字表:

结语

成书于中国的波斯语抄本,其中大部分都具有教习功能。清真寺里,“回回”穆斯林将其用于宗教教育中。这种教习抄本所具有的特殊性,使其在版式、装饰、字体、页边空白处、旁注等方面各具特色。这一特点是很多这类波斯语教习抄本所共有的,故历经数个世纪,成为中国穆斯林誊抄者在波斯语教习抄本中所沿袭的规则,逐渐地,这使得这些抄本与伊斯兰世界中的其他抄本有所区别,其中最重要的区别在于使用了“小儿锦”记法,这一记法体现在中国“回回”穆斯林的经堂教育中。

Abstract

By introducing some Persian manuscripts in China,the article has figured out their characteristics from the point of manuscript studies and provided with the information of the“the collection of Persian text manuscripts in China”.

1 注释1请查看图片。

2 《中国伊斯兰百科全书》编辑委员会,中国伊斯兰百科全书,成都:四川辞书出版社,2007年,第613页。

3 刘迎胜:“回族与其他一些西北穆斯林民族文字形成史初探:从回回字到“小经”文字”,《回族研究》2002年第1期,第7页。