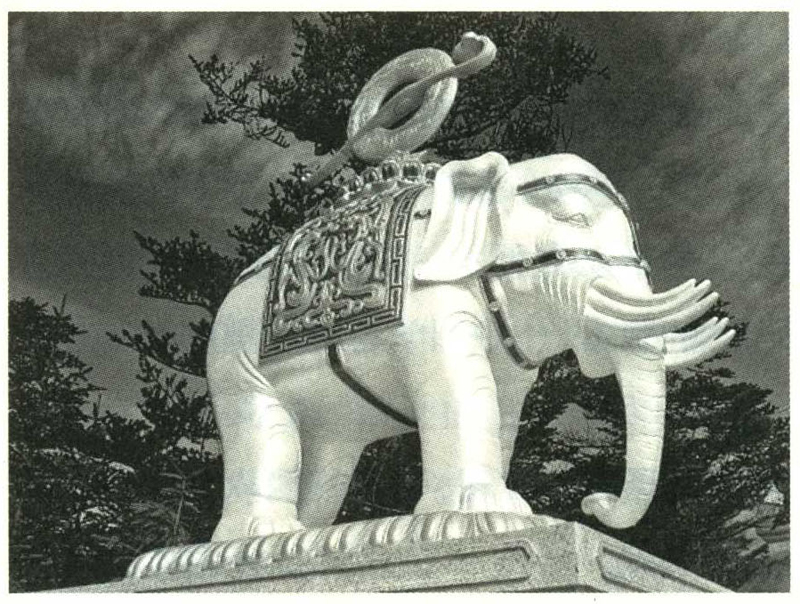

象,或称大象,是现在世界上最大的陆栖哺乳动物,分为非洲象和亚洲象两属,亚洲象也叫印度象。寿命一般长达七八十年的大象,尽管身形巨大,但动作灵活,行动迅速。早期,人类通常通过设置陷阱来捕获大象。人类对于大象的驯化活动最早出现在印度。1

在东方各国及其文化中,象拥有独特的重要地位。丝绸之路沿线地区至今流传着许多关于象的神话和传说。

众多的生育神话中,有些象的形象则是六牙象:“摩耶(Māyā)在梦中见到一头有着六只长牙的巨象进入房内。象将长鼻伸到头上,鼻尖握着一朵金莲花。大象轻轻跪下身来,用花朵摩擦摩耶的右半边身体。”2

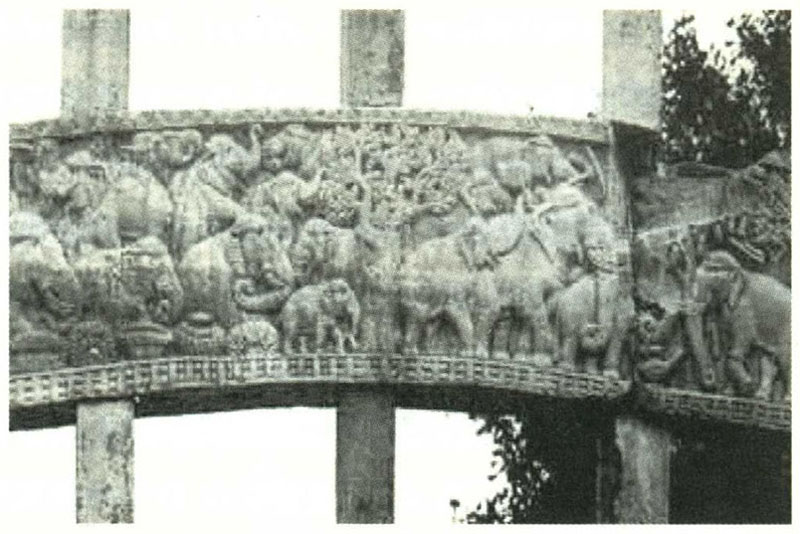

象和六牙象的形象自古以来一直是绘画作品的重要题材。在印度和巴基斯坦发现了众多以象王或六牙象王本生故事为题材的文物古迹。比如:位于西印度阿旃陀(Ajantā)的石窟群中,10号洞内的壁画描绘了王妃见到象王的长牙昏厥的场景,17号洞内的壁画描绘了故事中的另一场景;在印度马哈拉施特拉邦发现的一枚阿玛拉瓦蒂(Amaravātī)时期(公元1或2世纪)的圆形饰章刻有象群中的猎人形象;在中央邦发现的一枚巴尔胡特(Barhut)时期(公元前2世纪)的圆形饰章上象王的形象则被描绘成两牙;位于巴基斯坦卡拉马尔地区(Karamar),雕刻于公元l或2世纪的台阶浮雕也描绘了象王本生故事,该文物现保存于拉合尔博物馆内;印度桑吉(Sanchi)大佛塔北、西、南三门上刻有六牙象王本生浮雕;安得拉邦(Andhra Pradesh)的一处浮雕同样描绘了六牙象王拔牙和象牙呈送王妃的场景。此外,中国的玄奘法师也曾记述贝拿勒斯(Benares)附近的庙宇中绘有六牙象的形象。3

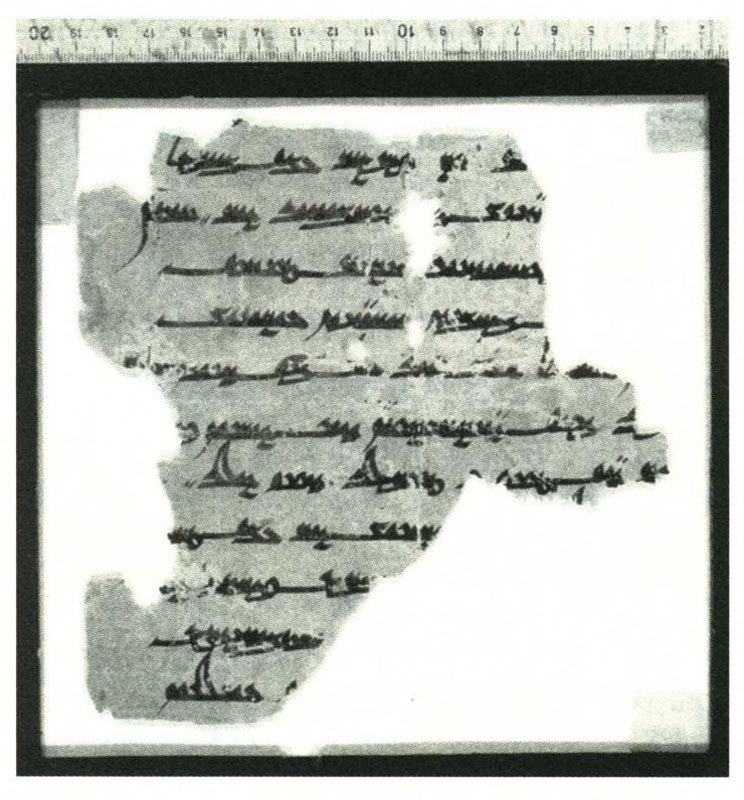

本文研究的佛本生故事中象王的形象是六牙象,巴利文为chaddanta,梵文为Saddanta,吐火罗文为saddande。尽管迄今尚未发现以六牙象为名的回鹘文文献,但一些现存的文献残卷明显显示与该本生故事有关。例如在35和297号文献中就有这样的文字:4

(01-08)artokrak süzük ko*üllüg ol..s(e)n[...]kedip ol arιgda korkιncsιz ko*ülin icke[r]ü kirgil ya*a arιtι ürkmez beli*lemez..katιg yasιn kurup agulug okιn yürekre urup amrak isig ozin üzgil..altι azιglarιn o*i o*i tartιp üntürgil ulug kιn kιzgut tegürmis bolzun

你穿上(僧衣),大胆进到森林里去。大象不会害怕和恐惧。你用硬弓毒箭射大象的心,取他的性命,再把他的六只象牙逐一拔下,让他承受巨大的痛苦与折磨。

印度古代民间故事通常由以下几部分组成:师生间的开场对话、譬喻部分,即阿波陀那(avadāna)、总结对话以及地狱的景象。人们普遍认为这样结构的故事最早出现于印度北部的口头文学中,在佛教诞生前就已存在,并被丝绸之路沿线各语言所借鉴。拥有类似结构的佛本生故事约有500余篇,是印度佛教僧人为阐述和宣传理论,借鉴印度古代民间故事的形式创造而成的。大多数于公元前1世纪在斯里兰卡被记录下来。各文字版本的六牙象王本生故事也多以对话开场,故事最后讲述者(一般为释尊)将譬喻部分的人物、事件和开场对话中的人物和事件联系起来,并向学生宣讲佛法。

该本生譬喻部分讲述的主要故事情节是六牙象王与两个妻子之一结怨,这个因嫉妒而心怀怨恨的妻子自杀而亡,并发誓要在来生报复象王。这个妻子转世后成为王妃,借助国王的力量命令猎人杀死象王,并取其象牙。猎人来到象王住处,穿着僧衣,寻机用毒箭射中象王。象王发现猎人,问明缘故后允许猎人取其象牙。猎人最终得到象牙,并呈送给王妃。

六牙象王本生故事最早出现在巴利文文献中,名为“Pāli Chaddanta Jātaka”。之后又有梵文版本出现在大乘佛教典籍中。后秦时,龟兹国高僧鸠摩罗什(M.S.Kumārajīva,344—413年)将该故事的梵文版本翻成汉文。吐火罗文版本被认为翻译自尼泊尔版的梵文文本,该版本现已失传。回鹘文版本则由吐火罗文版本翻译而成。5

沙畹在他的著作中还提到六牙象王本生故事的另外两个汉文版本:三国时僧会所译《六度集经》中的版本和北魏吉迦夜与昙曜共译的《杂宝藏经》的版本。6中国学者陈开勇则对其他的一些汉文和藏文版本进行了考证。7

鉴于收录该本生故事的经书中其他部分章节有粟特文译本的发现,可以推测六牙象王本生故事应当也有粟特文版本,但遗憾的是至今尚未发现相关文献。

佛本生故事大都宣扬牺牲自己来成就他人的佛法精神,六牙象王的故事也不例外。这一点在各种文字的版本中都得到了充分的体现,许多中外学者对此进行了具体的研究和分析。

L.Feer费尔是最早全面研究六牙象王本生故事的西方学者,其相关研究发表于第5期《亚洲学报》(Journal Asiatique)。费尔将故事划分成17个部分,对2个巴利文,2个汉文,1个梵文共5个版本进行了分析和比较。在费尔的研究基础上,福舍按形成年代对六牙象王本生故事进行了研究,沙畹则对各种文字的不同版本内容进行了简要介绍。

Gregory C.Richter是另一位研究六牙象王本生故事的学者。他按照德国学者济格(E.Sieg)和济格林(W.Siegling)总结的文法对吐火罗A方言版本进行了翻译,并整理出故事的吐火罗A方言词汇表。Richter的研究分成两个部分,以PDF格式登载在TITUS(Thesaurus Indogermanischer Text-und Sprachmaterialien)网站上。在第一部分中,Richter对包括回鹘文在内的所有文字版本进行了简要介绍。

国外对于六牙象王本生故事最新的研究之一是Murat Elmali从语言学角度进行的专门研究。研究的开篇部分从各个角度分析六牙象的形象特征,对故事的语言、内容进行分析,阐述六牙象王本生故事对于回鹘文的重要性和巨大贡献,在开篇部分的结尾指明该故事传播的广阔区域。研究还通过对比其他语言文本,对回鹘文文本进行文学和文法研究,对照吐火罗文文本归纳出回鹘文文本的词汇表。

目前我们正在进行回鹘语文本和古汉语文本的对比研究。

故事的主角“六牙象”的汉语是意译而来的,梵文词“Saddanta”是由“sat”(六)和“danta”(牙)两部分构成的复合词。巴利语词“Chaddanta”也是如此,在吐火罗A方言中该词汇变形为“saddande”。

对比丝绸之路沿线传播的各语言版本,可以清楚地发现不同版本中故事的主题和主要角色都是相同的。同时,由于流传的年代不同,所属的文化背景不同,各语言版本又有不同之处,清晰地反映了所属的不同时代和文化特征。

例如巴利语版本中有这样的描述:“象王和猎人独处时准备杀了猎人,但他停顿了一下,注意到猎人身穿袈裟颜色的衣服。”对此,福舍认为这是故事佛教属性的标志。他认为猎人衣服的颜色应是不明确的,kāsāya(袈裟)一词应是为突出佛教属性而特意加上的,因为猎人这样处于社会底层的人所穿的服装颜色应该是暗淡不鲜艳的。8

另外,在最早口头传播的版本中是否有象王自折牙齿的崇高举动也值得推敲。早期版本中故事结束的方式应当更为简洁,比如:“象王跪下身来,猎人毫不费力地割下象牙。象王死去,显示了美德。”事实上,在汉文《六度集经》版本中,有“人即截牙”的文字,象牙是被猎人割下的。可以认为其他版本中象王自折牙齿的描述是为了强调佛陀的大善。无论是猎人身穿黄色袍服的环节,还是象王自折象牙的环节都是后来加上的。9

在Mitra译成英文的梵文版本中也有一些区别于其他版本的地方,例如:象王并未被猎人的箭射伤;了解到猎人寻找自己的真正意图后,象王自行在岩石上折下象牙,交给猎人等。10

与其他版本相比较,汉文《六度集经》版本最大的不同之处是猎人拔取象牙,以及王妃得到象牙后下地狱的归宿:“夫人以牙着手中。适欲视之。雷电霹雳椎之。吐血死入地狱。”

在对比各语言版本时,我们发现吐火罗A方言版本和回鹘文版本叙事更为详细,更具有文学性。例如,两个文本都对象王妻转世后的选婿过程做了详尽的描述,而这一情节在其他文本中是没有的。同样因为源于相同的梵文版本,吐火罗A方言版本和回鹘文版本在故事情节方面基本相同,只是在进行评论或对故事进行文学修饰方面有少许差异。例如在梵摩达王召集猎人,下达命令情节的描述上,回鹘文版本中梵摩达王讲:“你们如果能按照要求做成此事,将得到很大的奖赏;如果做不成此事,等待你们的将是巨大的痛苦。”而吐火罗A方言版本中国王只是对猎人讲:“如能带着象牙回来,对你们将很有好处。”

口头和文字故事能反映其所属的时代和文化特征,同时也是不同文化相互交流的重要方式和工具。语言是文化最重要的载体,多角度、多层次广泛联系的各种文化在语言上存在相互影响是再自然不过的事情。从这个角度出发,丝绸之路同时也是文化和语言之路。沿路的不同语言和文化不断沟通,相互影响,因丝绸之路搭建起密切的联系,在丝绸之路上的任一种语言中都可以看到沿路其他语言的印记,六牙象王本生故事就是一个最好的例证。我们在研究回鹘文版本时,可以很容易地找到丝绸之路上曾经存在过的几乎所有语言的痕迹。11

丝绸之路不仅仅是贸易之路,更是东西方思想、文化、宗教的传播之路。在绵延数千公里的古道之上,人们在从事丝绸、瓷器、香料、宝石等商品交易的同时,也进行文化交流。两千多年来,丝绸之路承载着连接亚欧的贸易功能,也记录着沿路居民的文化、宗教和民族特性,展现着非同寻常的历史和文化多样性。与货物相比,先进技术、文化产品与观念的传播更为自然和持久。所有出于贸易、政治、外交、宗教等原因而形成的商路都不约而同地为各民族间文化的交流提供了广阔的舞台。音乐、文学、宗教和哲学思想、科学技术沿着旅行者走过的道路不断传播、更新。六牙象王本生故事的传播即是丝绸之路呈现给我们的文化成果之一。类似的故事长久地存在于丝绸之路沿线地区。通过对这类故事不同文字版本的比较研究,我们可以更清晰地了解不同文化间的相互沟通与融合。

参考文献

1.Edouard CHAVANNES:Cinq cents contes et apologues extraits du tripitaka chinois,v.1,Paris,1910.

2.Edouard CHAVANNES:Cinq cents contes et apologues extraits du tripitaka chinois,v.4,Paris,1934.

3.Murat ELMALI:Dasakarmapathaavadānamālā:Giris-Metin-Ceviri-Notlar-Dizin-Tιpkιbasιm,Marmara Universitesi Türkiyat Arastιrmalarι Enstitüsü,Yayιmlanmamιs Doktora Tezi,Istanbul,2009.

4.Murat ELMALI:Eski Uygurca Altι Disli Fil Hikayesi,Basιm asamasιndaki calιsma.,2014.

5.L.FEER:Le Chaddanta-Jātaka.Journal Asiatique,series 9,v.5,31-85,Janvier-Février 1895.

6.A.FOUCHER:Essai du classement chronologique des diverses versions du Saddanta-jātaka,Mélanges d’Indianisme,1911,s.231-245.

7.RAJENDRALALA MιTRA:The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal,Calcutta,1971.

8.Gregory C.RICHTER:The Tocharian A Saddanta-Jātaka:The Sieg/Siehling Transcription with Translation and Gloss.http://titus.fkidgl.uni-frankfurt.de/didact/idg/toch/tochretro.pdf.

9.Gregory C.RICHTER:The Tocharian A Saddanta-Jātaka.http://titus.fkidgl.uni-frankfurt.de/didact/idg/toch/tochretro-2.pdf.

10.Tahsin YAZICI:Fil,Türkiye Diyanet Vakfι Islam Ansiklopedisi,c.13,1996.

11.Vedat Safak YAMI:Japonya’da Budizm,Ankara,2012.

Abstract

The most important boredom for researchers who study on Silk Road Languages is that extant texts from that era do not form integrity.Old Silk Road texts are mostly worn-out,ruined coherence and reach the present day confinedly by result of various reasons.A story in one language of Silk Road is sometimes inadequate to be understood accurately because normally related texts do not reach us literally.However,when we study texts with comparison of all the Silk Road Languages,we can reach whole the text as much as possible.One of these well-known literary works written on Silk Road is Saddanta Jātaka or liùyáxiàng.The story is about Saddanta(the six-tusk elephant)and Bhadra,named chaddanta in Pali,Saddanta in Sanskrit,liùyáxiàng in Chinese,Saddande in Tocharian.We can see a lot of signs of this story in many sides even today.The story has been changed according to eras and cultures,reflecting the features of the era in which a story was told and features of different cultures The Silk Road,or Silk Route,is a series of trade and cultural transmission routes that were central to cultural interaction through regions of the Asian continent connecting the West and East by linking traders,merchants,pilgrims,monks,soldiers,nomads,and urban dwellers from China and India to the Mediterranean during various periods of time.However,along this road,culture transmission is more permanent than trade.Cultural elements like.Saddanta story will keep the Silk Road alive as they have behaved in history to strengthen the cultural function of this famous trade road.

1 Tahsin YAZICI:Fil,Türkiye Diyanet Vakfι Islam Ansiklopedisi,c.13,1996.p67.

2 Vedat Safak Yamι:Japonya’da Budizm,Ankara,2012.p12.

3 参见M.FEER:Le Chaddanta-Jātaka.Journal Asiatique,series 9,v.5,Janvier-Février 1895.p57;Gregory C.RICHTER:The Tocharian A Saddanta-Jātaka:The Sieg/Siehling Transcription with Translation and Gloss.http://titus.fkidgl.uni-frankfurt.de/didact/idg/toch/tochretro.pdf;The Tocharian A Saddanta-Jātaka.http//titus.fkidgl.uni-frankfurt.de/didact/idg/toch/tochretro-2.pdf.

4 Murat ELMALI:Dasakarmapathaavadānamālā:Giris-Metin-Ceviri-Notlar-Dizin-Tιpkιbasιm,Marmara Universitesi Türkiyat Arastιrmalarι Enstitüsü,Yayιmlanmamιs Doktora Tezi,Istanbul,2009.

5 参见M.FEER:Le Chaddanta-Jātaka.Journal Asiatique,series 9,v.5,Janvier-Février 1895.p57;Gregory C.RICHTER:The Tocharian A Saddanta-Jātaka:The Sieg/Siehling Transcription with Translation and Gloss.http://titus.fkidgl.uni-frankfurt.de/didact/idg/toch/tochretro.pdf.

6 Edouard CHAVANNES:Cinq cents contes et apologues extraits du tripitaka chinois,v.4,Paris,1934.

7 参见陈开勇:《失译<杂譬喻经>之<六牙象王本生>考证》,《宗教学研究》2007年第2期。

8 A.FOUCHER:Essai du classement chronologique des diverses versions du Saddanta-jātaka,Mélanges d’Indianisme,1911,p23l-245.

9 参见Gregory C.RICHTER:The Tocharian A Saddanta-Jātaka.http://titus.fkidgl.uni-frankfurt.de/didact/idg/toch/tochretro-1.pdf

10 参见RAJENDRALALA MιTRA:The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal,Calcutta,1971.

11 参见Murat ELMALI:Eski Uygurca Altι Disli Fil Hikayesi,Basιm asamasιndaki calιsma.