察合台汗国是由成吉思汗次子察合台依其领地所建。在它国力强盛时,其疆域东至吐鲁番、罗布泊,西到阿姆河,北到塔尔巴哈台山,南越兴都库什山,包括中亚河中及阿姆河以南地域。就地缘关系而言,其位置处在元朝、伊利汗国和钦察汗国之间。14世纪的察合台汗国是当时中亚地区最为重要的政治力量。

察合台汗国行用钱币是新疆出土发现数量较多的打压式货币。从钱币学角度看,可被视作为打压式货币传统在亚洲腹地的最为深入的一次传播。尤其在亚欧大陆、蒙元帝国的大背景下,考察西方打压式与东方浇铸式两种货币文化系统的互动影响,毫无疑问有助于深化我们对两种货币文化的认识。另外,观察和研究察合台汗国钱币,也将为我们理解和认识察合台汗国历史文化内涵提供新的视角。

对于前述问题,还需要我们对察合台汗国钱币具备更加深入的理解认识。目前,在察合台汗国钱币的形制、特点、性质内涵等等问题上,国外的研究相对较为丰富,国内也有不少学者从多个角度进行了有益的整理研究。1本文主要目的,是希望结合前贤的研究,将察合台汗国钱币置于整个打压式货币体系内做一观察,提出个人点滴认识,希望能有抛砖引玉之用途。

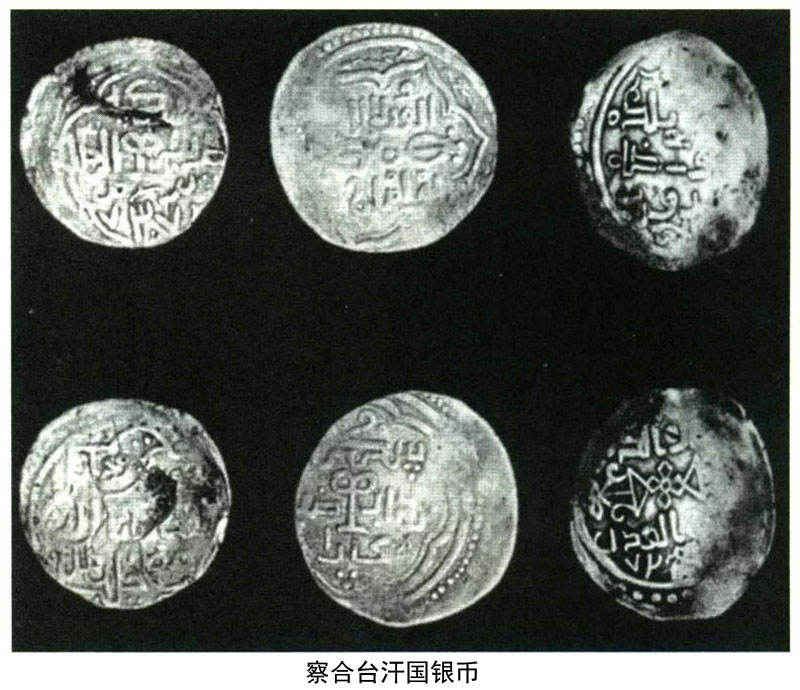

综合新疆地区考古发现情况看,察合台汗国钱币在新疆的吐鲁番、库车、奇台、木垒、昌吉、博乐、霍城等地都有出土。钱币有金、银和铜三类。金币在阜康、博乐有个别发现。银币发现的数量很多,种类也最为丰富。以昌吉古城内的出土为大宗,1977年在一陶罐窖藏内发现1370枚。2中国社科院考古所陈戈先生对这一批窖藏出土做了整理研究,按银币上图框、花纹、铭文内容及字体特征的不同,将银币分为四十种类型。银币上多压印库法体或普通体的阿拉伯文,铭文中有以数字或阿拉伯文表示的制造年代与地点。银币的时代多为13世纪四十年代至14世纪初期,地点显示都是由当时的主要中亚城市制造。银币中还包括有1枚伊利汗国和4枚钦察汗国银币。陈戈研究认为:这批大宗察合台银币的发现说明了察合台汗国从建国初始就制造钱币,而且主要为银币,银币保持了长久以来的阿拉伯国家铸币传统;同时出现的钦察汗国与伊利汗国银币说明了这几个汗国之间存在着商业贸易联系,并且货币应该是可以互相流通使用。铜币见于博乐达勒特古城遗址,1990年出土窖藏铜币1649枚。3韩雪昆先生对出土铜币作了整理研究,将铜币分作十四个类型,考证了铜币的铭文和打制地点与年代。研究认为:察合台汗国不仅制造金币与银币,同时也大量使用铜币。铜币是制造规模和流通领域中仅次于银币的主要货币;新疆北部地区应该是察合台汗国钱币的主要制造与流通地区;钱币打制地“布拉特”察合台汗国的重要造币地点之一,位置也应该就是今天博乐境内的达勒特古城。

由于海外收藏家的捐赠,上海博物馆藏有一批体系比较完整的亚欧内陆古代国家货币。钱币的时代从公元前5世纪至公元15世纪,地域包括中亚、西亚、印度半岛,基本上囊括了亚欧内陆地区各时期古代国家的钱币。由于大多数钱币是从海外艺术市场所购藏之物,并不具备出土地点信息,这使得我们更加关注从货币本身特点来进行整理研究。

与中国传统并影响了东亚和南亚大部分地区的浇铸式货币一样,打压式钱币亦有其自身特点鲜明的起源与发展传播道路。打压式货币起源于公元前6世纪小亚细亚的吕底亚王国,当这种货币形式向西进入西亚伊朗高原后,就开始了“原则”不变,但又不断被加入本土文化信息的发展传播之路。

所谓原则,即是指钱币总体上保持着王权与神权互为表里依托的构图原则。从现实角度看,“就统治者而言,需要一种精神力量来凝聚国家和各民族,以便有利于加强对内的统治和与周边势力的抗衡的力量”。4即使打压式货币进入至伊斯兰时期,因为放弃图像而必须采用文字作为钱币的主要构成内容时,钱币也分别以正反两面的文字内容构成君权与神权的完美统一。

为使接受面能够最为广大,钱币上通常会以一面的中心位置来表达伊斯兰世界的共同一神信仰,即“lā’ilāh’illā’Allāh”(万物非主,唯有真主)和“Muhammad rasūl’Allāh”(穆罕默德,真主使者),另外在提到统治者姓名时,通常出现“khallada’Allāh mulkahu”(真主保佑他所拥有的一切永恒),以此来表达政治上的合法性存在。同过去以图案来表达“君权神授”是一个目的。即使伊利汗国时期的外来非穆斯林蒙古统治者也会在钱币上标明君权神授的概念。伊利汗国合赞汗时期的钱币上铸有tngri-yin(天的)hüchündür(气力里)Hasan(合赞)deledgegülübei(使铸造),意为“天的气力里合赞汗铸造”,清楚地说明他们授权于长生天。5

我们认为,“君权神授”或“王权与神权相结合”的概念是整个亚欧内陆古代国家货币设计和构图的总原则。但在打压式货币使用传播的发展道路上,也同样有许多迎合各地本土特征的文化因素被不断地加入到钱币的设计理念中。从这个角度看,可以这么说,基于共同原则,整个亚欧内陆古代国家打压式货币共同构成了一个货币发展谱系树,时代上有先有后,地域上互有穿插,但所有钱币种类基本上都有“母本”可循,但各个不同的钱币种类又带有顽强的自身文化特色。其实从钱币的实用角度而言,这样的情况也是非常容易理解的。钱币的最终目的是要保证被最大多数人群接受并使用,这也是丝路上贸易顺利展开的必要条件。

所以,就打压式货币研究方法而言,我们认为,无论是多么小众的货币种类,如果要做到准确的认识其性质内涵,一定要在大的货币谱系背景中展开研究。在这一体系中,探寻钱币的相同与相异之处是其关键。

根据以往学者对察合台钱币的研究,结合我们长期以来对上海博物馆所藏打压式货币的研究认识,笔者提出两点粗浅看法:

一、毫无疑问,察合台钱币是属于打压式钱币谱系中的一员——伊斯兰时期货币,钱币以文字为主,不重图案。尝试以察合台银币为主分析,银币的构图设计中,常常使用“图框”,这一类同图案也常出现在花剌子模与伊利汗国的银币上。还有“联珠圈”的使用,也是典型的伊朗高原始终使用的钱币装饰构图特征。

伊朗高原是打压式钱币东进传播之路上的重要一站,从安息至萨珊时期,打压式钱币完成了从希腊化向本土风格的转变。6银币变得更薄,铭文从希腊文转为使用中古波斯文,图案从希腊化的国王像过渡为伊朗化国王头像和祭火坛,联珠圈和各类徽符出现在钱币上。总之可以说,东进的打压式钱币是在伊朗高原完成了本土化转变,再借助萨珊的强盛国力继续向东传播,这种本土化之后的钱币文化也逐渐巩固下来。即使在阿拉伯半岛和西亚、中亚进入伊斯兰时期后,钱币除了将图案转换为文字,但许多原则还依然在继续。联珠圈图案即可被视作一例。

13世纪初,蒙古入侵前的花剌子模统治地域从伊朗高原直至中亚河中地区,控制了丝绸之路中亚和西亚地区的商路,商业贸易的繁荣驱动着货币被大量使用。蒙古征服花剌子模后建立起的伊利汗王朝也是如此。在钱币风格上,他们都有着来自伊朗高原的影响。

蒙古征服花剌子模,占领河中地区,建立政权后,基本上是延续着以往花剌子模的政策。据说在布哈拉附近的努尔(今努尔阿塔),在投降蒙古人后,成吉思汗问当地人花剌子模每年征收多少赋税,回答是一千五百第纳尔,于是成吉思汗依旧照此数额收税。7巴尔托里德认为,14世纪初,察合台的怯伯汗在河中地区巩固了权力后,进行了货币改革,制造了全国通用的银币。“……怯伯在察合台汗国铸造了通行于全国的钱币,采用了波斯和金帐汗国的货币制度。他铸造了迪尔哈木和迪那尔。迪那尔不像以前指的是金币,而是指大的银币。迪尔哈木是小银币……”8

如果说,察合台汗国的制币系统如果在遵循着某一种规则,那这种规则应该要从她的“母本”中去寻找。我们认为,察合台汗国钱币的母本或大多数制币原则,应该来自花剌子模和伊利汗钱币传统。如果要更好的理解和解释察合台汗国钱币的性质文化内涵,必须把我们的研究视角提高到这个层面之上。

二、就察合台钱币而言,与其“母本”的相异之处(或者说其自身最为特别之处),就是我们认识察合台钱币自身文化特征的关键。此类钱币最为特殊之处就是常常出现的、种类各异的徽符。

从打压式钱币的特点看,徽符往往是部落象征符号,也是塞人钱币文化中最为顽强的特点。不过从现有材料看,除了河中地区以往也是塞人文化地域,似乎没有其他发现能让我们更加深入地判断察合台钱币上徽符的文化内涵。

Abstract

This article examines the excavation results of Chagatai Khanate coins and believes that as the largest number of struck coins unearthed in Xinjiang,Chagatai Khanate coins represent the easternmost spread of struck coins style in Inner Asia.From the numismatics point of view,the study and research of Chagatai Khanate coins would facilitate us in understanding the historical facts of the interaction between the two different coin-making technologies of struck and casting.The nature of Chagatai Khanate coins belongs to the struck coin system,whose origin might be influenced by the coin mode of Ilkhanate Dynasty,only the family emblems are entirely of their own cultural identity,which should be the key to understanding of the implications of Chagatai Khanate coins.

1 仅举国内学者成果数例:陈戈:《昌吉古城出土的蒙古汗国银币研究》,《新疆社会科学》创刊号,1981年;蒋其祥:《新疆地区发现的察合台汗国钱币简介》,《内蒙古金融研究》2002年第S1期;韩雪昆:《新疆博乐市达勒特古城发现的察合台汗国银币初步研究》,《中国钱币》1991年第4期;韩雪昆:《察合台汗国铜币的发现及初步研究》,《中国钱币》1993年第4期;汪海林:《察合台汗国晚期钱币研究》,《内蒙古金融研究》钱币文集(第七辑),2006年;吴中华:《察合台地区造币场初探》,《中国钱币》2007年第4期;刘大有:《察合台汗钱币》,《内蒙古金融研究》2003年第S2期。

2 陈戈:《昌吉古城出土的蒙古汗国银币研究》,《新疆社会科学》创刊号,1981年。

3 韩雪昆:《察合台汗国铜币的发现及初步研究》,《中国钱币》1993年第4期。

4 程彤:《简谈贯穿伊朗历史的两对关系》,《东方研究》,2000年,经济日报出版社。

5 陈岗龙、程彤、吴冰冰:《伊利汗时期部分钱币的解读》,《卫拉特研究》2006年第4期。

6 《上海博物馆藏丝绸之路古代国家钱币》,上海书画出版社,2006年。

7 王治来:《中亚史纲》,湖南教育出版社,1986年,第434页。

8 [俄]巴尔托里德著,耿世民译,《中亚简史》,新疆人民出版社,1980年,第56页。