西汉建元二年(公元前1397年),张骞奉命二次出使西域,打通丝绸之路,为佛教传入西域打开了大门。

佛教传入西域的路线,可以分为塔里木盆地南缘和北缘,亦即汉西域南北二道。这一时期,西域佛窟成群,寺庙林立,高僧辈出,与中原佛教文化交相辉映。南道以于阗为中心,奉行大乘佛教;北道以龟兹为前哨,形成了小乘佛教东传的枢纽。由于传入的路线和教义不同,二者在佛教艺术风貌上有着很大差异,而今留下的大量佛教遗迹,成了反映两种佛教文化的历史明镜。

龟兹背依天山,南临塔克拉玛干大沙漠,汉代以后数世,龟兹疆土几经变化。到南北朝时,原在龟兹西界的姑墨,以及在姑墨西北的温宿、尉头诸国,亦隶属龟兹,使龟兹形成一个南北窄、东西宽的狭长带形疆域形势。

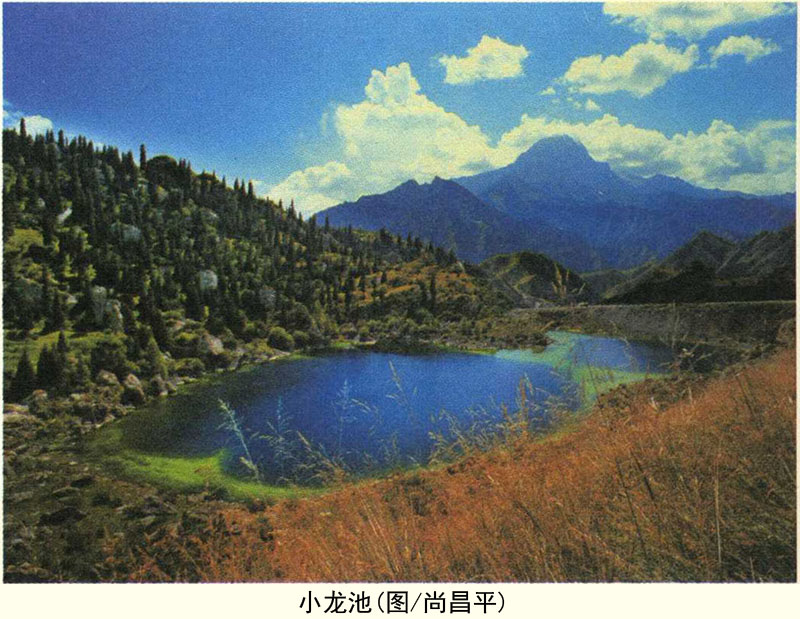

由于龟兹特殊的自然地理条件,它的寺院建造形式与同它隔沙漠相望的于阗、鄯善等地区都有所不同。于阗、鄯善等地的寺院要平地垒砌,寺院中心设堵坡,周围院墙与堵坡之间形成右旋礼拜的回廊,回廊内装饰壁画并塑像。而龟兹,除平地垒砌这种寺院外,更多的是利用砂岩的陡峭壁面开凿石窟,或者在石窟外又选平台,在平台上垒砌堵坡,形成一个别开生面的复合建筑。龟兹人选择开凿石窟的砂岩峭壁前都有一片不小的绿洲,而且位居交通要道,并有河水相伴,便于来往商旅与信徒举行佛事活动。龟兹,包括疏勒、焉耆等北道诸国,开始接受佛教是以小乘为主,而小乘极重视僧徒的个人修行,以石窟为主的佛教寺院、幽静的山洞更适合修身养性,石窟佛教寺院在龟兹得到发展是理所当然的。

在龟兹古国地界上,从西向东绵延一千多公里,形成了一个举世瞩目的龟兹石窟群带,在这里孕育出了一个具有龟兹特色的小乘佛教的艺术王国。这个王国,由于东西方佛教文化的会聚,产生了一种复合的但却有强大创造力的文明,建成了一座独具魅力、高不可攀的佛教艺术殿堂。由于库车东边是喀喇沙尔(焉耆),两者之间语言不同,政治上互相敌视,造成龟兹在整个历史上极力主张自主,以极大的韧性与敌对力量战斗,也给它的艺术发展注入了生机和活力,使之成为中亚佛教艺术最辉煌的中心。

在龟兹石窟群中,克孜尔千佛洞可以作为代表。它是龟兹境内最大的石窟,位于拜城县克孜尔镇东南木扎特河谷北岸的悬崖上,共236窟,其中七十几窟有壁画。

龟兹从早期开始流行小乘法,一直到唐代,这一传统也没有改变。《大唐西域记》卷一“屈支国”条说:“屈支国……伽蓝百余所,信徒五千余人,习学小乘教说一切有部。”

小乘教徒注重个人修养,以求得罗汉果为目标,佛陀即是他们理想中的人格神和导师。克孜尔开凿洞窟时,正值西北印度的犍陀罗艺术兴旺时期,佛像崇拜成为整个西北印度、中亚乃至西域的普遍现象。因克孜尔砂岩质地松散,不适宜开凿宽大洞室,龟兹的建筑师们便把印度支提窟中间的堵坡变化为一根可以支撑洞顶的粗大石柱,创造出带中心塔柱的龟兹型石窟,在中心柱前壁龛内供奉佛像,在左右甬道及后室绘出佛传和本生故事,让信徒们先在前室礼拜佛陀的光辉形象,然后右旋进入甬道和后室观看佛陀从出生到走完他艰难而伟大一生的历程以及佛陀前生行善、舍己救人、大慈大悲、大智大勇的种种“本生”故事。通过观像及反复右旋在虔诚的冥想中达到佛天极乐世界的幸福境界。

龟兹艺术家们正是在这些中心柱的左右甬道及后室,通过对小乘一切有部的经典内容的描绘把佛教艺术推向了其他民族难以企及的高峰。

克孜尔石窟的佛传故事壁画中有不少是极其罕见的绝世精品,其中在克孜尔石窟第205室左甬道内侧壁上,曾有一幅《四相图》,全称“阿阇世王闻佛涅槃闷绝复苏”,壁画画得非常精细,由四幅组成,分别代表佛陀一生中的四件大事。第一幅画在左下角,是讲佛陀诞生;第二幅在其上部,是讲佛陀修道抵御各种诱惑;第三幅在右下角,讲的是佛陀在贝拿勒斯鹿野苑初转法轮;第四幅画在其上方,是说佛陀的涅槃。国王看到这些,明白佛陀已经涅槃了,立刻陷入极度的悲伤之中。在这幅壁画下面,还描绘出须弥山崩塌、日月失去光泽并脱离原来的轨迹,及其他一些奇异的灾变。

须弥山是印度神话传说中的仙山,相传山高八万四千由旬(一由旬等于三十里),山顶为帝释天,四面山腰为四大王天,周围有七香海、七金山。第七金山外为铁围山所围绕的咸海,咸海四周为四大部洲。

这幅《阿阇世王闻佛涅槃闷绝复苏图》绘在佛窟右甬道内壁,是一幅间接叙述释迦牟尼生平的大型壁画,它精彩地再现了佛陀的过去、现在和未来的全部历史,以四个画面(四幅画)浓缩了《佛本生故事》《佛传故事》《因缘故事》《涅槃图》的精华,是克孜尔千佛洞纲领性的代表作。它以摩揭国的行雨大臣手捧帛画向阿阇世王展示的形式出现。大臣展示的帛画上又绘有佛祖一生“左肋降生”“降魔成道”“初转法轮”“北首涅槃”四件大事,即所谓的“四相图”。这幅画在构图造意上别具匠心,佛传“四相图”只是大壁画中的一部分,为“画中之画”。大壁画的其余部分是用青绿和朱赭描绘,色彩温润、深厚;画中画却用线条白描勾勒,画面洁净、素雅。两者结合不仅使佛传四相图显得格外突出,也使大壁画更显完善丰富和异样生动。在画面的布置上没按时间先后顺序安排,而是上下左右曲意交织,形成严谨而富有变化的整体。画中各种形象的设置均服从构图需要,疏密有致,起落分明,繁简有序,杂而不乱,所用黑、白、灰色调的层次,既有对比又和谐统一。整幅画的线描也颇见功力,全图都采用了西域独创的“曲铁盘丝”画技,用一种粗细均匀的铁线色刻画人物,运笔稳重自然。画面上二十多个人物排列合理,造型匀称,神情与姿态既充满人情味又不失佛家风范。对人物衣饰的描绘,充分显示了西域“曹衣出水”的绘画风格,应用一种平行双线随人体作旋转,寥寥数笔,把人体的曲线和衣饰的质薄、紧身之感表现得“身若出壁”,使得本来已是苗条婀娜的人体更添了几分飘逸韵味。这幅大型壁画不仅是龟兹壁画中的顶峰之作,而且是世界古典绘画中罕见的艺术珍品,德国探险队在勒柯克精细记录和格伦威德尔临摹后将其全部掠走。这幅绝世精品,现存在柏林博物馆。

细分龟兹石窟壁画可以分为佛教故事画、佛经叙事画、佛教物画及其他类图画四大类。在这里我们着重介绍佛教故事中宣扬小乘教义的本生、因缘和佛传故事画。

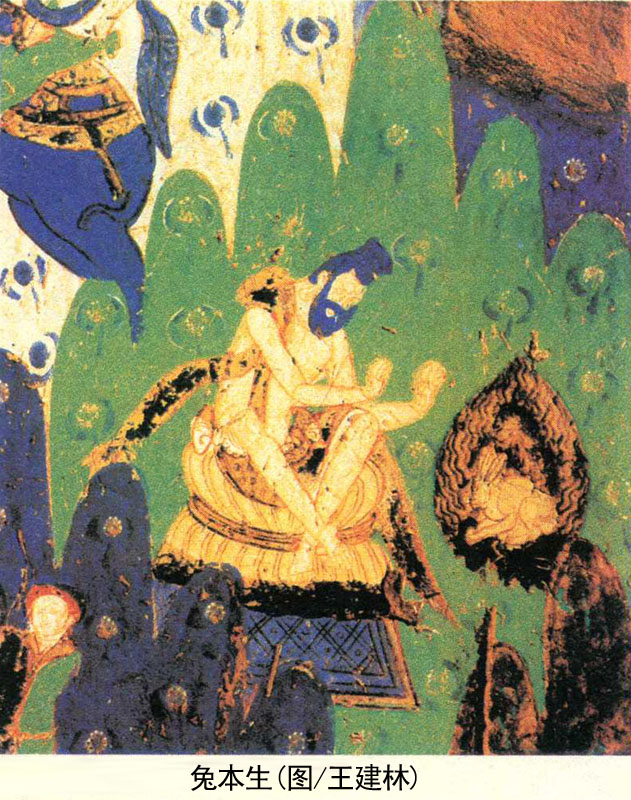

(一)本生故事画

意思为释迦牟尼前生的故事,说的是释迦牟尼在成佛以前,只是一个菩萨,他还跳不出轮回,必须经过无数次的转生,才能成佛。在我国各地的石窟中,也有以本生故事为内容的壁画和浮雕。但龟兹石窟中的本生故事画在全国石窟中则是首屈一指。据不完全统计,龟兹石窟共有本生故事画130多种,其中仅克孜尔石窟一处就达70余种,被勒柯克掠走一半有余。

1.宣扬因果报应画

以反映小乘教义为主,说明小乘重视渐次修行,对现世放弃一切,追求升达彼岸成为佛陀的各种善行故事。如克孜尔14号窟窟顶《兔王焚身供养仙人》。

2.宣扬舍生求死画

如克孜尔14号窟《智马舍生救王命》,克孜尔38号窟窟顶《摩诃萨埵王子舍身饲虎》。

3.宣扬改恶从善画

如克孜尔224号窟窟顶《鹿母本生故事画》。

4.宣扬济世救主画

如克孜尔14号窟窟顶《马王本生故事画》。

5.宣扬智慧精进画

如克孜尔新1号窟甬道《猕猴本生故事画》。

(二)因缘故事画

着重说明“十二因缘”中的几个因缘:

1.说明“无明”的因缘故事画

如库木吐拉43号窟窟顶《波婆犁缘》。

2.说明“行”的因缘故事画

如克孜尔224号窟窟顶《沙弥均提缘》。

3.说明“爱”的因缘故事画

如库木吐拉43号窟窟顶《婆世踬缘》。

4.说明“取”的因缘故事画

如克孜尔224号窟窟顶《梨者弥七子缘》。

5.说明“有”的因缘故事画

如克孜尔188号窟窟顶《无恼指鬃缘》。

其中,有一幅表现佛现世神力的《因缘故事》已被勒柯克锯走。目前在龟兹石窟中被保存下来的因缘故事画,数量达上千幅,种类70余种,其数量和种类之多,堪称世界第一,为国内外石窟壁画中所罕见。

(三)佛传故事画

佛传故事画是描写释迦牟尼一生教化事迹的壁画,但是它的根据主要不是佛陀一生中真实地发生过的事,而是一些神奇的传闻。

佛传故事画一般有两种画法:一种是选画佛陀一生中的某一事迹,如“四相图”,即专画佛陀“诞生、成道、说法、涅槃”四件事;如“八相图”,专画佛陀“受胎、诞生、出游、逾城、降魔、成道、说法、涅槃”八件事;又如“十二相图”,专画佛陀“从人间上生兜率天、从兜率天降、入胎、出胎、善巧诸技艺、受用诸妃眷、出家、修苦行、降魔、成道、转法轮、入涅槃”十二件事。

另一种是多幅连续画出佛陀的一生事迹,一般有以下的内容:(1)仙人布发掩泥得燃灯佛授记;(2)菩萨在忉利天宫说法;(3)白象形降神人胎;(4)右胁而生;(5)父王奉太子入天祠,天神起迎;(6)阿私陀为太子占相;(7)入学习文;(8)比试武术;(9)太子纳妃;(10)太子田间观耕后,树下静观;(11)太子出游四门,见老、病、死和沙门;(12)太子在宫闱中的生活,见妇女姿态深可厌恶;(13)逾城出家;(14)6年苦行;(15)降魔;(16)成道;(17)梵天劝请说法;(18)鹿野苑初转法轮,度五比丘;(19)降伏毒龙,度三迦叶;(20)游化摩揭陀国;(21)还回迦毗罗卫,与父净饭王相见;(22)给孤独园长者奉献祗陀树园;(23)升天为母摩耶夫人说法后下降人间;(24)提婆达多以醉象害佛,佛调伏醉象;(25)摩揭陀国王舍城阿阇世王;(26)桥萨罗国舍卫城波斯匿王;(27)佛在摩揭陀国帝释岩为帝释说法;(28)教化伊罗钵龙;(29)佛在龙窟留影;(30)在双林入涅槃;(31)迦叶来礼佛,佛从金棺现双足;(32)八王分取舍利。

记载佛传故事的经典大致有《修行本起经》《太子瑞应本起经》《普曜经》《过去现在因果经》《佛本行集经》《众许摩诃帝经》《佛所行赞》等。

佛传故事作为一种佛教艺术,最早出现在建筑于公元前1世纪的印度桑志大塔门廓的石雕上,有“入胎”“诞生”“逾城”“降魔”“成道”“说法”“涅槃”以及“宫闱生活”“净饭王出迎”等场面,以后在印度和阿玛拉瓦蒂、犍陀罗的佛教艺术中也出现过佛传故事的内容。

在龟兹石窟中,佛传故事画大多数表现为描写佛陀一生中的某一事迹。如克孜尔石窟17号窟的窟顶中就画出了《诞生》——一个女人站在一棵树下、一手叉着腰,一手攀着树枝,旁边站着一个侍者;《占相》——一个女人抱着一个婴儿,旁边站一个人,正在说着话,这是预言家阿私陀在为初生的太子占相;《宫中嬉戏》——一个人坐在宝座上,旁边有人在跳着舞,这是描写佛陀青年时代的宫闱生活的;《六年苦行》——一个人结跏趺坐,筋条毕露,骨瘦如柴,这是佛陀离家后进行苦修的情景;《降魔》——佛在中间坐着,凝思冥想,周围有丑陋的妖魔等;如克孜尔石窟里有一幅壁画,画出了“龙王护法”——佛陀坐方座上,身穿通肩黑袍,双手作“禅定”状,头上有顶光,身上有身光。但是在他的顶光上现出四个蛇头,他的身上画出几道宽宽的带子似的东西。他的旁边站立一人,有顶光,双手托一盘,正在作供养之状。这似乎是说佛陀在菩提树下成道后,时天下大雨,龙王从其住所而出,绕佛陀身七匝,并以其头遮盖佛陀之顶的事迹;《降魔》——一棵树下,一个人坐在方座上,紧闭双眼和嘴,赤裸上身,下身着裙,两旁各有一个全身蓝绿色的妖魔。这似乎是说佛在修道时,魔军前来袭击他的事迹等佛传故事。

在克孜尔千佛洞中,场景最宏伟的《佛传故事》壁画要算《八王争舍利图》。

令人痛心的是这幅具有里程碑意义的巨型壁画也被德国考古探险队毫不留情地切割下来运去了柏林。如今龟兹石窟留下的只是《争舍利图》的局部残图。

走进克孜尔千佛洞,仿佛进入了佛教艺术的原始密林,忽而又好像是徘徊在东方文化的辉煌宫殿。这里蕴涵着多少龟兹画匠的生命、心血、信仰与艺术精神,干壁画贴切耐久,湿壁画鲜艳盈润。龟兹特有的矿物原料着色画技,让人惊讶。用色沉着,平涂厚彩,色块搭配,冷暖相间,“堆起素绢不隐指”。独创的晕染法与“铁线描画”相结合,使人物形象栩栩如生。壁画讲究线条而富有表现力,绘菩萨,笔法严整,线条圆健流畅;画飞天,刚劲中不乏舒展豪放;勾帔帛,遒劲而不失洒脱飘逸。呈平行线状排列的条条衣纹,粗细相当,颇具雕塑效果,将壁画从宗教内容引向了艺术领域,壁画内容与布局有机结合,把宗教哲理表现得淋漓尽致。满铺窟顶和石壁的绚丽灿烂的画面,构成了一个展示佛的崇高品德和伟大神力的立体佛国世界。克孜尔千佛洞是一座高不可攀的艺术殿堂,创造了佛教艺术深远的意境,天空与大地、佛国与人间巧妙和谐地结合在一起,对人心灵产生强烈震撼,把宗教艺术推到了一个难以企及的高峰。来源于中世纪的强烈信仰和从大自然中汲取的内涵,加上出神入化的画技赋予了神佛伟大的、超人间的生命力,并为信徒们勾绘出一个光辉灿烂的彼岸的幻影,使佛教徒们不能不充满虔诚、义无反顾地跟随佛祖的脚步,去追求天国的最高境界。在克孜尔千佛洞,宗教与艺术、神佛与凡人、理想与美学已经实现了完美的统一。

菱形格构图

在龟兹小乘佛教艺术的王国里,菱形格构图是龟兹佛教艺术的独创和突出成就之一。它不同于敦煌以长方形、多幅连环画的形式来表现本生、佛传和因缘故事,而是把故事内容高度提炼浓缩在以须弥山构图的菱形格内,用单幅画的形式来表现故事情节的主题。

在克孜尔石窟中菱格构图的本生故事画总计42幅,这里菱格的外缘与其他窟不同,突出的山峰几乎消失了,此种形态,是克孜尔石窟仅有的一例。菱格以乳白、石绿和棕色交错组合,色调淡雅和谐。

菱形构图在早期龟兹石窟里不很突出,最开始出现在表现禅修活动的壁画里,其形态是山峦的重叠,后来以山峦为一个单元,连续组合,逐渐形成了菱格的构图形式。每一个菱形格内绘一个故事,背景是层层叠叠的山峰,山峰之间又点缀了花朵、树木、湖泊、河流……所有这些,从色彩到形状,都具有极高的画面意想性、装饰性、故事的生动性和谐和性,使故事的艺术形象更加光芒四射,从而使画面富有音乐般的节奏感与诗一样的韵律感。菱形构图是龟兹佛教艺术的独创,是龟兹佛教艺术的突出成就之一,它来源于龟兹本地的艺术传统,在克孜尔石窟西5公里的距今约3000年的古墓地出土的陶罐上的菱形图案,就是其艺术根源。公元5—6世纪是龟兹菱形构图的发展成熟期,此时期的中心柱式洞窟券顶部分完全采用了菱形构图,成为壁画的最主要的构图形式。菱格构图既有佛教教义的象征性,又有画面布局的合理性。如前所述,菱格构图表现的是山峦在佛教概念上特殊的意义。山峦可以表示佛在灵鹫山说法的环境,也表示佛教世界中心的须弥山。菱形构图有三角形支撑和平行四边形的边锁结构,具有应力感和稳定感。同时,空间的利用最合理,增加了壁画的容量。一般洞窟券顶一侧的菱形构图都是6层12例,达到70余个画面单元,两壁共计140余个画面单元。每个单元绘一个佛经故事,表现佛的过去的“本生故事”大都绘在菱形构图里,其数量相当可观。学者称龟兹石窟菱形构图的壁画是“故事的海洋”,是不过分的。公元4—8世纪,菱形构图覆盖了整个龟兹地区,范围广、时间长,成为壁画构图的主导形式。

丝绸之路敦煌研究/王功恪,王建林编著.-重庆:重庆出版社,2007. ;